يكفي أن تلحظ هذه "الآه" التي أطلقها كل سوري معارض للدكتاتورية حتى تعرف الفارق بين الثورة والثورة المضادة أو "التعريصة المضادة" كما كان الراحل، رائد الفارس، يحب أن يسميها.

يكفي أن تقرأ في الألم الذي شبّ فجأة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي نشرات الأخبار، والمشوب بيأس وعجز قاتلين، حتى تعلم أن الثورة كانت مستمرة على طريقتها، لدى من يؤمنون بها فعلا ويسعون لها.

يكفي أن تتمعن في هذا الحب الحزين والممزوج بتقدير هائل، والذي عبّر عنه سوريون كثر وغير سوريين عرفوا الراحلين (رائد الفارس وحمود جنيد) أو سمعوا بهم، حتى تدرك الفرق بين الأصيل والدخيل في الثورة، الأصيل الذي يغرق في العمل والعمل ثم يرحل إلى الضوء، فيما الدخيل الذي تراه على كل شاشة تلفاز، ينتقل من كتف إلى كتف، ومن محور إلى محور، مشغولا بهندسة صورته ولايكاته، فالثورة بالنسبة له مجرد استثمار مربح، فيما الثورة بالنسبة لرائد وأمثاله انتماء وبيت وملاذ وطريق للعبور إلى لحظة الحرية.

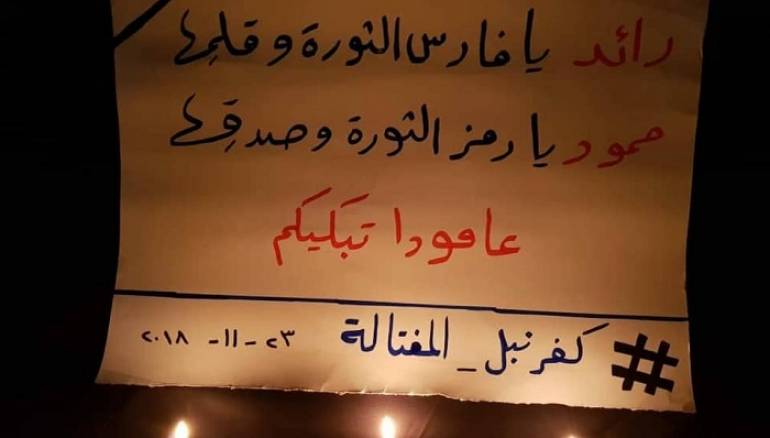

لم يكن رائد الفارس ورفيقه حمود جنيد مجرد رجلين أحبّا الثورة وآمنا بها، بل كانا ثورة بحد ذاتها، ثورة اتخذت وجه رائد الذي كان معروفا وخلفه جيش من الذين لم يعرفهم الضوء، لأن ضوءهم كان العمل والعمل، فكان صوتهم "الرائد" يتحدث باسمهم وعنهم، رجال يخترعون الثورة إن لم يجدوها: كلماتهم، لافتاتهم، ألحانهم، صمودهم الأسطوري، نضالهم على جبهة التطرف من جهة وجبهة الاستبداد من جهة، وجبهة المبررين للتعاون مع التطرف لهزيمة الاستبداد أو الوقوف خلف الاستبداد لهزيمة التطرف، دون أن يحيد عن البوصلة أو يضيع.. كلها أفعال تدل فعلا أي رجل خسرنا وخسرت سورية المدماة المجروحة.

إن تأمل حياة الراحل الفارس الذي أسقطت لافتاته كل العالم منذ شهور الثورة الأولى، يجعلك تدرك الفرق بين الإيمان بحتمية التغيير عبر النضال السلمي المدني الديمقراطي الطويل الأمد وبين التغيير السريع المحمول على دبابة الخارج أو عسكر و"مثقفو" التطرف الذي ذهب رائد ضحيته بعد أن عاركه طويلا، الأول يبني دائما، فيما الثاني يهدم دائما، الأول يراكم الخبرات والعمل والنضال، فيما الثاني يستنزف الطاقات والبشر والحجر، الأول يثمر ولو بعد زمن طويل، إذ من المستحيل أن يتمكن أحد من إزالة ما فعله رائد الفارس في نفوس أهل كفر نبل وكل السوريين، سواء على مستوى الرمز الذي سيبقاه أو على مستوى الخبرات التي أعطاها وتركها وراكمها لكل من عايشه أو عمل معه، في حين أن "إنجازات" العسكرة تتحدث وحدها من جوف الحضيض الذي وصلنا إليه.

هل فاجأنا موت رائد الفارس وهو الذي يحمل روحه على كفيه منذ انطلاقة الثورة؟

من جهة لم يكن موته مفاجئا، لأن أمثاله مستهدفون دائما وأبدا. ومن جهة ثانية، نعم فاجأنا، فاجأنا لجهة أن موته جاء تذكيرا لنا، نحن الذين غرقنا في اليأس والخيبة والثرثرة من الخارج، أو التحفنا الصمت في الداخل، أن هناك من لا يزال صامدا يقاتل وحده، وأن هناك من لا يزال يؤمن بثورته وأفكاره ويعمل لها، وأن هناك من لا يزال يؤمن بأهمية اللافتة والكلمة والفكرة والإعلام في زمن العسكرة القاتل والاحتلال العسكري المباشر. والأهم هنا، أن من يريد العمل فعلا يجده ويخترعه، لا تعيقه المبررات ولا الندب واليأس. ربما، قد يكون هو الدرس الأهم الذي تركه لنا رائد الفارس ويريدنا أن نسير عليه، وهو الدرب نفسه الذي رسمه غياث مطر ويحيى الشربجي منذ لحظات الثورة الأولى، وهو الدرب الذي حاد عنه كثيرون، وتحت اسم الثورة أيضا.

أيضا، يشير مقتل رائد الفارس إلى أزمة الثورة مع التطرف من جهة، ومع الذين روّجوا وكتبوا ودافعوا عن التطرف، فيما هم اليوم يرثون رائدا دون أن يهتز لهم رمش، فكيف يحدث ذلك؟ كيف تتلطى "التعريصة المضادة" بالثورة الحقيقية حتى هذه اللحظة؟

إذا أردنا أن نكمل طريق رائد الفارس، أول ما علينا إدراكه أن نسمي الأشياء بمسمياتها، أن تكون الثورة ثورة والاستبدا استبداد والتطرف تطرف والاحتلال احتلال، بما يعني ذلك الإشارة إلى أصحاب كل طرف بالاسم، بالتوازي مع فتح باب النقد على مصراعيه، النقد الذي يطال كل من روّج للتطرف وهو اليوم يرثي رائدا، دون أن ينتقد نفسه أو يبرر لنا انتقاله من التنظير لضرورة التحالف مع التطرف إلى مواجهته، فهؤلاء الذين يتغيرون ويتلونون وفق موازين القوى هم أشد خطرا على الثورة وإن ادعوا النطق باسمها، ولو باب من النوايا الحسنة أيضا.

إن أردنا أن نجعل من معنى لموت رائد الفارس، فهو يكمن هنا، أن ننتقل بهذا الألم الذي ألمّ بنا جميعا من حالته الشعورية إلى حالته المعرفية، أي عبر إعمال العقل للبحث في آليات تفعيل النضال الذي آمن به رائد، في تفعيل آلية حقيقية لمتابعة النضال على جبهات متعددة، أي مواجهة الاستبداد والتطرف والاحتلالات والوعي السلبي للمجتمع، وأيضا وأيضا الوعي السلبي للثقافة التي بررت للتطرف والاحتلال والخارج ولو من باب النوايا الحسنة.