(تنشر هذه المادة ضمن ملف "آفاق العلمانية في سوريا" بالتعاون بين "حكاية ما انحكت" و"صالون سورية" وجدلية)

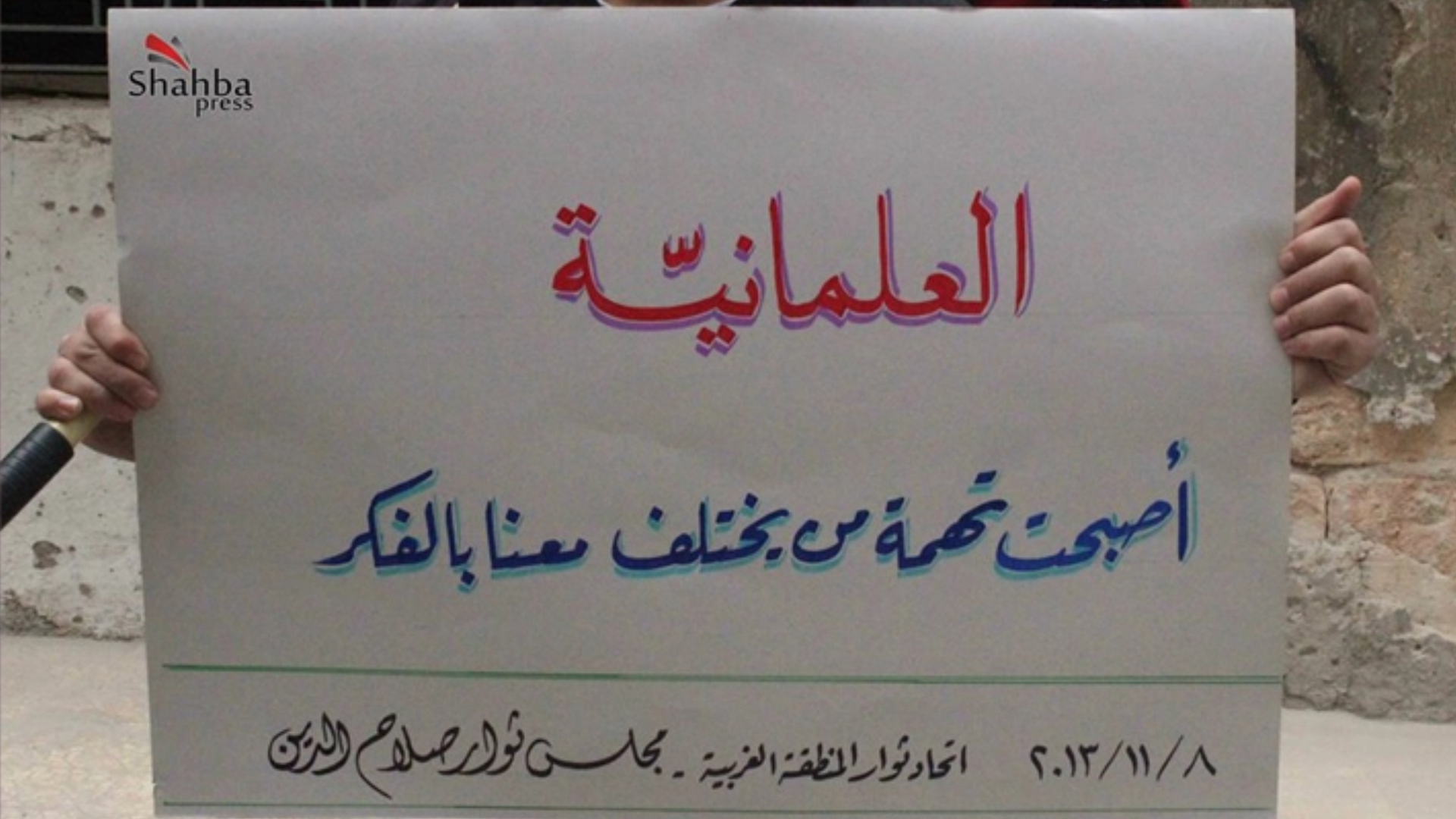

ساد في مجتمعنا، ولا يزال، الكثير من الخلط والتشويه بشأن مفهوم العلمانية، باعتبارها نقيض الدين وصنو الكفر والإلحاد، وهذا تشويه مقصود ساهم به بداية إرث الحقبة البعثية التي تدّعي العلمانية، عبر أدوات الاستبداد والمواقف الإقصائية المعادية للدين والإيمان والمؤمنين أيضا، ولكل من لا ينضوي تحت رايتها، تيمنا بتجارب أنظمة الاستبداد الشيوعي شمولية الطابع.

استمرت هذه الحقبة لخمسة عقود تقريبا، احتكرت فيها الدولة مساحة الشأن العام والعمل السياسي، كما احتكرت الاقتصاد وثروات البلد، وسيّجت نفسها بأجهزة أمنية وجيش عقائدي، يتبنى أيديولوجية الحزب القائد التي حَلتْ تدريجيا مكان ولائه للوطن وحقوق المواطنة، ودجنت في هذا السياق كل تعبيرات المجتمع المدني والنقابات التي أصبحت تابعة لمكتب الأمن القومي في قيادة حزب البعث، القائد للدولة والمجتمع وفق نص الدستور السوري.

أنظمة تدّعي العلمانية

مع ذلك لم تتوان هذه الأنظمة التي تدعي العلمانية عن توظيف مفهوم الخصوصية الدينية والقومية، واستغلال الحس الديني لجمهور المسلمين، كأدوات في صراعها مع الإسلام السياسي، فكان السادات الرئيس المؤمن في مصر، وأضاف صدام حسين عبارة "الله أكبر" للعلم العراقي عام 1991، فيما رعى نظام الأسد في دمشق أكبر طفرة في بناء الجوامع، إضافة لإنشائه "معاهد الأسد لتحفيظ القرآن"، والأهم من ذلك كله، أن هذه الأنظمة التقدمية والعلمانية كانت حريصة في كل الدساتير التي أنتجتها، على النصّ بصيغ متعددة أن "دين رئيس الدولة هو الإسلام"، وأن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"!

هذه البراغماتية تُصر من موقعها في السلطة، على احتواء جمهور الإسلام الشعبي، عبر مؤسسات الإفتاء والأوقاف وخطباء الجوامع، وعن طريق رشوة هذا الجمهور ببعض الشعارات، أو بناء بعض الجوامع، أو بالسماح لبعضهم أن يتغيب عن عمله الوظيفي لأكثر من ساعة يوميا بحجة صلاة الظهر!

بالمقابل، لم تجد هذه البراغماتية في لحظة ما، ضيرا من احتواء بعض المثقفين أوالقوى العلمانية في مجتمعاتها، بدافع الاستجابة لضغوطات غربية، أو لمطالب المنظمات الدولية بضرورة تحديث القوانين فيما يخص الحريات العامة وحقوق الانسان، وبشكل خاص حقوق النساء والأطفال.

قوانين دخلت الأدراج ولم تخرج منها

في هذا السياق ساهمتُ مع فريق قانوني من الزميلات والزملاء، عملًن مع "الهيئة السورية لشؤون الأسرة، والتي كانت قد أنشئت بالمرسوم 42 لعام 2003، بهدف تحديث بنية الدولة القانونية والدستورية، ومُنحت حق العمل على تعديل كل التشريعات بما يفضي لتعزيز المساواة بين الجنسين.

آفاق العلمانية في سورية (مقدمة الملف)

17 أيلول 2019

فهكذا صحوة لم يكن مقدراً لها أن تستمر أكثر، إذ طُوي ملف تحديث وتطوير البنية القانونية في سوريا سريعاً، وبشكل خاص ما يتعلق منها بقانون الأحوال الشخصية وحقوق المرأة والطفل، بل أكثر من ذلك، إذ طُرح عام 2009، مشروع قانون أحوال شخصية جديد يعبر عن نزعة أصولية أكثر تخلفاً وتمييزا وانتهاكاً لإنسانية المرأة وحقوقها، الأمر الذي أثار حفيظة غالبية المثقفين السوريون والسوريات فانبروا لمناقشته ودحضه، وحالوا دون إقراره.

انكفاء إلى ما قبل الدولة

في ظل مناخات الاستبداد البعثي/ العسكري، وغياب الدولة الكبير عن وظائفها في حقل الخدمات والتنمية وحماية مواطنيها، ظهرت أشكال من الانكفاء باتجاه بنى مجتمعية وأيديولوجية تنتمي لما قبل الدولة الحديثة، بدءا من العائلة وامتدادا إلى العشائر والقبائل وانتهاء بالطوائف وحتى الانتماءات المناطقية أو الجهوية، والتي شكلت مناخا ملائما لانتعاش كل أشكال التدين من الصوفية إلى السلفية، وصولا للإسلام السياسي والحركات الجهادية التي وجهها النظام باتجاه خصمه التاريخي ممثلاً بسلطة البعث في العراق، قبل أن ترتد إليه بعيد اندلاع انتفاضات الربيع السوري عام 2011.

ظهر في سياق هذه الانتفاضة عدد كبير من الانتماءات الدينية والطائفية والعشائرية والقبلية والإثنية، التي كان الاستبداد البعثي ينكر وجودها قبل انهيار أصنامه

كما ظهر في سياق هذه الانتفاضة عدد كبير من الانتماءات الدينية والطائفية والعشائرية والقبلية والإثنية، التي كان الاستبداد البعثي ينكر وجودها قبل انهيار أصنامه. لذلك يمكننا القول، أن هذا الربيع، ورغم مآلاته الراهنة، نجح بتعرية ثنائية الاستبدادين البعثي والديني، فالأول دافع عن بقائه ضد الشعب من خلال خلق استقطابات مذهبية وإثنية ومناطقية، كما استقوى بدول وميليشيات ساهمت بتدمير البلد والمجتمع وبنى الدولة، فيما ذهب الإسلام السياسي وقواه المفوتة تاريخيا في الاتجاه ذاته عاكساً المنحى فقط، حين اعتمد الخطاب الطائفي والتقسيمي للسوريين، واستعان بقوى أشد تخلفا ووحشية، ساهمت بخراب سوريا وقتل وتشريد السوريين.

إشكالية الإسلام السياسي

إشكالية الإسلام السياسي أنه يرفض الفصل بين حقلي الايمان والعبادات وبين شؤون والدولة، معتبرا أن الإسلام لم يكتف بالجانب الإيماني من العقيدة، بل نظم شؤون البشر في المأكل والملبس والتعامل، ويضيف دعاته أن زمن الخلافة الإسلامية عهد بالسلطتين الدينية والسياسية للخليفة أو السلطان، فهو الحاكم وهو الإمام أيضا، وبرأيهم أن ذلك معاكس لما عرفته الأديان التوحيدية السابقة، لذلك أصروا على شعار "الإسلام هو الحل"، متجاهلين فعل الزمن وضرورات العصر من جهة، ومتجاهلين إشكالية التعدد والانقسامات بين الأديان، وحتى داخل الدين الواحد.

يفسر هذا عداء ورفض الخطاب الإسلامي المتطرف للعلمانية، بقصد إبعاد حاضنتهم ذات الإسلام الشعبي غير المتطرف عن هذا المفهوم، وعن المنادين به من مثقفين وقوى اجتماعية وسياسية، باعتبار أن العلمانية هي كفر وفجور، وخروج عن الشرع والتقاليد الموروثة لمجتمعاتنا المحافظة، بل وتخريب لها وزعزعة لاستقرارها أيضاً.

فيما يكتشف أي متتبع لمعادلة الصراع بين الاستبدادين العسكري والديني في سوريا، أنه كان صراعا على المصالح والدنيا، ولم يكن يوما بشأن الدين والعلمانية، وهذا ساهم بخلق استقطاب أيديولوجي تبسيطي، وضع السوريين وحتى شرائح من مثقفيهم أو فعالياتهم السياسية والمدنية بين فكي ثنائية الاستبداد الغبية، التي أعاقت تطور وتحديث المجتمع، لأن ذلك يحتاج إلى مناخات من الحرية والديمقراطية، بما فيها حرية الإيمان وممارسة الطقوس والشعائر الدينية، والتي لا يمكن لأي دولة دينية أن توفرها.

الدولة الدينية دولة استبدادية بالضرورة

فالدولة الدينية عبر التاريخ هي بالضرورة دولة استبدادية لأنها تقصي باقي الأديان عن المجال السياسي للدولة الذي تحتكره، كما نشاهد في دولة إسرائيل مثلاً، ناهيك أن الدين عموما والإسلام تحديدا منقسم ومتعدد تاريخيا إلى مذاهب وطوائف، سيجري استبعادها أو اضطهادها في أي دولة دينية، مثال نظام الملالي في إيران في كل سياستها الداخلية وفي حروبها الخارجية، فكيف يمكننا الخروج من هذا المأزق؟

في "الكنيسة السنية" سورياً (1)

17 أيلول 2019

حاول الشيخ علي عبد الرازق منذ عام 1925، أن يعالج هذا الموضوع في كتابه "الإسلام وأصول الحكم"، رافضا فكرة الحكم الإسلامي، ومضيفا "أن الإسلام رسالة وليس حكما، وأنه دين وليس دولة"، كما أكد: "أن الخلافة ليست نظاما دينيا، والقرآن لم يأمر بها ولم يشر إليها، والدين الإسلامي بريء من نظام الخلافة".

لذلك نحن نحتاج لبدائل عن دولة الخلافة الدينية التي تُقسّم المجتمع ولا توحده، وتدمر الاقتصاد ولا تصنع تنمية، وتقف على الضد من العصر والتاريخ ولا تطور العلم والمجتمع، نحن نحتاج إلى دولة معاصرة تتبنى مبدأ العلمانية والنظام الديمقراطي التعددي، وتنهي حقبة الاستبداد، وتوقف مسلسل الحروب والاقتتال، وتوحد كل مواطنيها تحت سقف الدستور والقانون الذي يحولهم إلى شعب قادر على صناعة مستقبله.

العلمانية لا تحارب الدين

العلمانية هي نظام فلسفي واجتماعي وسياسي يقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة، دون أن تحارب الدين أو الايمان، بل تعتبر أن الدين يرتبط بالأشخاص الطبيعيين أو الحقيقيين، ويكون مجاله في حيز الضمير الشخصي للأفراد، والمعتقدات الفكرية والإيمانية، ولا يجوز أن يرتبط بالدولة، لأن الدولة في الفكر السياسي المعاصر، هي كائن اعتباري كأي مؤسسة إدارية، يمكن للسكان فيها أن يؤمنوا بدين أو أديان أو لا يؤمنوا بشيء من ذلك، وعلى الدولة أن تكون محايدة تجاه الأديان كلها وتجاه مذاهب مواطنيها واعتقاداتهم المتنوعة.

العلمانية هي نظام فلسفي واجتماعي وسياسي يقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة، دون أن تحارب الدين أو الايمان

أن إطلالة سريعة على الدول الغربية التي تعتمد في دساتيرها مبدأ العلمانية، ورغم الكثير من الشوائب التي تنمو في ثنايا بعضها هنا أوهناك، إلا أن تلك الدول حافظت على حيادها تجاه الدين أو الأديان عموما، دون العداء لها أو محاربتها، فالدولة العلمانية ومن باب ديمقراطيتها تحترم كل الأديان وتحميها، وتحترم المتدينين بكل تلاوينهم ومللهم، وتدافع عن حقهم في الاعتقاد وممارسة طقوس العبادات، كما تحترم حقوق رافضي التديّن أيضاً، لكنها تحول دون تعدي دين ما أو المتدينين على حيز الشأن العام من الإدارة وأنظمة الدولة، التي لادين لها.

لا بد من نظام ديمقراطي يؤصل لمبدأ العلمانية

وفي واقعنا العياني كسوريين، في بلد يعيش حرباً أو حروباً فوق أرضه، وتصفية حسابات إقليمية ودولية مستمرة منذ سنوات، وبعد أن أصبح قرابة نصف عدد سكانه بين نازح ولاجئ، أصبحنا بحاجة ماسة إلى قوة كبيرة لاستعادة لحمة السوريين التي ضيعها الاستبدادان العسكري والديني، ولا يبدو أن أيا منهما قادر على ذلك الآن أو في المستقبل، ولا بد من نظام ديمقراطي يؤصل لمبدأ العلمانية باعتبارها الممكن الوحيد في إطار هذه اللوحة الرمادية، بل هي ضرورة تاريخية لأي مشروع وطني وديمقراطي في سوريا المستقبل، مشروع دولة لا دينية، مهمتها السيطرة عبر عقد اجتماعي مع كافة مواطنيها على المجال السياسي والإدارة العامة، هذا العقد الاجتماعي هو الذي يوحد كل مواطني الدولة تحت سقف الدستور والقانون ويحولهم إلى شعب، بغض النظر عن معتقداتهم ومذاهبهم.

العلمانية الغربية كمثال

والتاريخ خير دليل على ذلك، حيث عاشت المسيحية الغربية صراعات دامية وانقسامات مذهبية متعدد، بدأت مع الإصلاح الديني الذي قاده مارتن لوثر عام 1517، ودفعت أوروبا ملايين الضحايا ثمنا لهذه الانقسامات، قبل أن توقع الإمبراطورية الرومانية المقدسة في عام 1648، صلح وستفالياPeace of Westphalia""، الذي أنهى حقبة الحروب الدينية بين البروتستانت والكاثوليك.

أهمية هذا الصلح أنه أرسى نظاما جديدا في أوربا يقوم على استقلال كل دولة ضمن حدود أراضيها، أي سيادة الدول بالمعنى السياسي والإداري في حدود الجغرافيا، كنقيض لسيادة الكنيسة أو المقدس الذي لا حدود له، بمعنى آخر فصل مؤسسة الدين عن مؤسسة الدولة، وليس إلغاء الدين ومحاربته، مما سمح لاحقا بتطور أنظمة الحكم والإدارة والاقتصاد بعيدا عن هيمنة النص الديني ومصالح الكنيسة.

غياب الإصلاح الديني الإسلامي

المجتمعات الإسلامية بكل أسف لم تعرف هذه الحقبة من الإصلاح الديني، فانحطاط الخلافة العثمانية في أواخر أيامها، شجع الاستعمار الأوروبي على تقاسم تركة الرجل المريض، ولم تقم أنظمة الاستقلال اللاحقة بتحقيق تطور مجتمعي وديمقراطي لبنى وهياكل الدولة، حيث ساهمت الانقلابات العسكرية المتلاحقة في سوريا، بالانتقال إلى سيطرة الاستبداد البعثي وديكتاتورية الحزب الواحد، التي أنتجت فشلا ذريعا في كل المستويات الأخلاقية والسياسية والتنموية.

أليست مفارقة في سوريا وفي المنطقة بشكل عام، أننا وبعد 500 سنة على الإصلاح الديني الذي عرفته المسيحية وأوروبا، أن نعود إلى أردأ نسخة من الخلافة الإسلامية بصيغتها الاستبدادية المتخلفة، التي ظهرت باسم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق "داعش"، والتي أدت إلى تدمير المجال السياسي والاقتصادي والحقل العام للإدارة والمجتمع المدني، وأساءت إلى جوهر الدين العقيدي أو الإيماني، حين أعادت الناس إلى بداوة الصحراء وجهل الأمراء والشرعيين، الذين قطعوا الرؤوس وسبوا النساء وباعوهن جواري في سوق النخاسة، وتآمروا باسم الدين والله على الناس، مما أنتج الفشل التاريخي الراهن للإسلام السياسي الذي يقف على النقيض من العالم والتاريخ ومصالح الشعوب.

نعم، إن الواقع مزري، ولا طريق للنهوض خارج مشروع وطني ديمقراطي يتبنى العلمانية إطارا دستوريا لبناء الدولة.