(هذا المقال جزء من ملف بالشراكة بين حكاية ما انحكت وأوبن ديموكراسي، حول السينما السورية الصاعدة منذ عام ٢٠١١: السياسة، التحديات الانتاجية، الرقابات، الجمهور، والى اين قد تتجه الآن)

ينسق هذا المشروع مايا أبيض وإنريكو دي أنجيليس ووليد الحوري، بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت.

كانت الرقابة، بكافة أشكالها، أولى التحديات التي واجهتها مظاهرات السوريين في آذار العام 2011. لقد حاول الثوار السوريون أولاً، وباعتبارهم طلاب حرية، كسر القيود التي فرضها النظام على حرية التعبير، ولم يكن غريباً أن الكاميرا، باعتبارها أداة نجاة وتوثيق، كانت أولى وسائل التعبير، وربما أتاحت لها تلك الريادة أن تقود إلى "نهضة" سينمائية شغلت مهرجانات عالمية على مدى السنوات التسع الفائتة.

تاريخ طويل من القمع والرقابة

لعقود خلت، ظلّت "المؤسسة العامة للسينما" جاثمة على صدور السينمائيين السوريين، هي التي أُنشئت من أجل احتكار الإنتاج السينمائي لصالح النظام، ولتمارس دور الرقيب بأشكال متعددة، رقابة على سيناريوهات الأفلام على الورق، ثم مراقبتها بعد إنتاجها، وصولاً إلى التحكّم بما يستحق العرض أو لا يستحق في صالات السينما وفي المهرجانات العربية والعالمية.

الجمهور السوري والسينما التي تخصه: قصة تغييب (1)

28 تشرين الثاني 2019

يمكن القول إن تاريخ السينما السورية هو تاريخ الصراع مع الرقابة، فكل سيناريو، وكل فيلم هو حكاية مسار طويل وعسير، لم ينج من متاعبه ألمع المخرجين وأبرز الأفلام. سجّلت معارك صحفية، ودُقّت أختام الـ "مُنع من العرض"، وصولاً إلى استدعاءات أمنية تسائل المخرجين. وتعد الحادثة الأشهر هنا استدعاء المخرج الراحل، عمر أميرلاي، إلى فروع الأمن بعد عرض فيلمه "طوفان في بلاد البعث" في أحد التلفزيونات العربية.

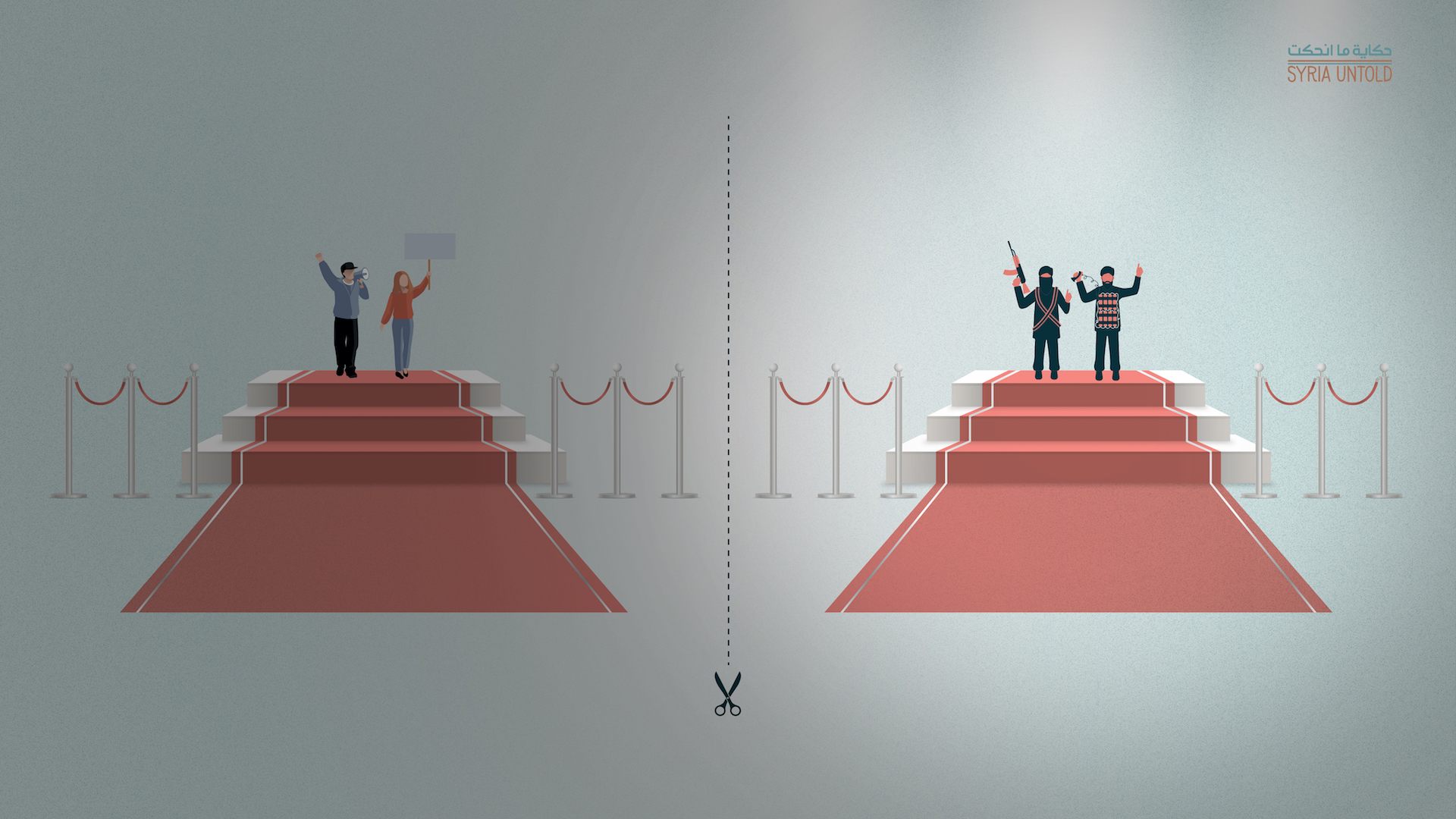

بعد الثورة انقسمت السينما والسينمائيون إلى قسمين، سينما أنتجت من قبل النظام وكانت في معظمها نوعاً من الدعاية السياسية بشكل أو بآخر، وتلك المناهضة للنظام، واللافت أنها كانت وثائقية لا روائية، صُوّرت على حافة الخطر، تحت الحصار، أو تحت القصف، متحديةً، لا رقابة النظام التقليدية وحسب، بل وضعت الكاميرا نفسها تماماً في مواجهة مدفع الدبابة، على ما رأى العالم في فيديو شهير، أو أنها وُضعت دائماً في مواجهة العسكر المسلحين. كذلك بات معروفاً ذلك الفيديو من درعا، مهد التظاهرات الأولى، عندما فتح كاميرته على بعد خطوات من جنود النظام قائلاً: "صوّر، خلّ العالم كله يشوف".

البروباغندا أولاً

اللافت أن أفلام "المؤسسة العامة للسينما" استفادت هي الأخرى من الهوامش التي أتيحت بفعل الثورة، فعلى ما يبدو لم يعد النظام ليدقق في خروقات اجتماعية أو دينية أو طائفية أو جنسية، فقد بات همّه الآن إثبات روايته لما يجري في سوريا، هذه التي تبنّتها أفلام جود سعيد ونجدت أنزور بحذافيرها. بل إن النظام لم يغضّ الطرف وحسب، فلعلّه تعمّد تلك الخروقات التي تدعم وجهة نظره. وعلى سبيل المثال لم يكن ممكناً من قبل الإشارة إلى الانتماءات الدينية أو الطائفية أو الإثنية لشخصيات الفيلم، أما الآن فصار ممكناً أن ترى مسيحياً بطلاً لفيلم، كما في "مطر حمص" ( 2017) لجود سعيد، وذلك تساوقاً مع ادّعاء النظام حماية الأقليات الدينية والطائفية والعرقية.

على هذا النحو، بات بالإمكان العثور على عدد لا يصدق من "الخروقات" الرقابية في فيلم واحد هو "الرابعة بتوقيت الفردوس" ( 2013) لمحمد عبدالعزيز. يعرض الفيلم، في جانب منه، لعائلة كردية، بملابسها التقليدية، وأسماء شخصياتها (كاوا، ديرسم)، والأهم بلغتها الكردية، حيث نطقت شخصيات العائلة باللغة الكردية في سابقة هي الأولى لفيلم رسميّ، وجرت الترجمة إلى العربية. ومعروف أن ذلك لم يكن سوى صدى لتوجه سياسي اتخذه النظام مع الأسابيع الأولى لحراك السوريين، في محاول لمغازلة واستقطاب المكوّن الكردي عندما قرر منح مكتومي القيد منهم هويات سورية ظلوا محرومين منها كل حياتهم، وسمح فجأة بلباسهم وأغانيهم وأسمائهم. لكن مع ذلك، لن تجد، عند البحث عن تغطيات إعلامية ومتابعات نقدية لهذا الفيلم في صحف النظام نقاشاً لهذا الجانب من الفيلم، وبالكاد ستجري الإشارة إلى أن بعض أبطال الفيلم تحدثوا بلغتهم الأم. لن تستحق هذه السابقة التاريخية، في صحفهم، التغطية والاحتفاء أو حتى النقد اللائق بها!

يمكن القول إن تاريخ السينما السورية هو تاريخ الصراع مع الرقابة، فكل سيناريو، وكل فيلم هو حكاية مسار طويل وعسير، لم ينج من متاعبه ألمع المخرجين وأبرز الأفلام

الفيلم نفسه يعجّ بمشاهد قُبل حميمة وتعرٍّ وحديث عن أحزاب معارضة ومعتقلين سابقين. بل إنه يحاكي، في بعض مشاهده، أحد أشكال احتجاجات المعارضة السورية، عندما ارتدت أربع فتيات ملابس بيضاء عرائسية ورفعن لافتات في وسط سوق الحميدية بدمشق. في الفيلم رفعن لافتة تقول "من أجل الإنسان السوري، بيكفّي"، وعندما تتناوب الصورة بين الفتيات ولافتاتهن مع صور لانفجار سيارة مفخخة، ستعرف أن إدانة القتل تمضي باتجاه واحد، لن تشير إلى البراميل العشوائية، أو صواريخ السكود، أو إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين. بكل الأحوال سيجري في الفيلم، كما في الواقع، اعتقال المتظاهرات السلميات، وهذا خرق آخر لم تكن سينما ما قبل 2011 لتسمح به.

لكن إن كانت قبضة الرقابة الرسمية التقليدية قد تراخت قليلاً، فإن رقابات أخرى انتعشت على ما يبدو، ومن بينها الرقابة الدينية كما رقابة الطوائف، وربما كان ذلك أيضاً محاولة من قبل الأقليات للاستفادة من غزل النظام لتحالف الأقليات. وقد علِقَ أخيراً فيلم نجدت أنزور "دم النخل"(2019) مع رقابة طائفة الدروز لمجرد أنه قدم شخصية تتحدث باللهجة الدرزية كشخصية جبانة. ما اضطر صناع الفيلم، في سابقة لعلها الوحيدة في تاريخ السينما السورية، إلى إيقاف عروضه التجارية، وتقديم الاعتذار، ليتم حذف المشهد لاحقاً.

وصايا سينمائية

على الضفة الأخرى، يمكن القول إن السينما الجديدة (وكانت وثائقية في معظمها) تحرّرت تماماً من قبضة النظام، ولم تعد محاذيره الرقابية تشغلها، ولكن يصعب إنكار أن أشكالاً جديدة من الرقابة نشأت في أماكن محددة، وأثّرت بوضوح على غياب صنع أفلام وفنون أخرى. أو على الأقل حدّت من عجلة الإنتاج.

تحولات السينما السياسية السورية واللبنانية (3)

11 كانون الأول 2019

وإذا كنا نتحدث، في ظل "المؤسسة العامة للسينما" عن طرق مبتكرة للتحايل على لجان الرقابة، كما فعل المخرج عمر أميرالاي عندما قدّم لـ "المؤسسة" سيناريو فيلم مزعوم عن الآثار، فيما هو يرمي إلى تصوير "الطوفان" (2003)، فإن طلال ديركي، صاحب فيلم "عن الآباء والأبناء" (2017) اضطر كذلك للتحايل، لا على لجان مراقبة هذه المرة، وإنما على معارضين إسلاميين في ريف إدلب، فقدّم نفسه باعتباره صديقاً للجهاديين حتى تمكّن من إنهاء فيلمه. ولا بدّ من التنويه إلى أنه قد كان من تداعيات عرض الفيلم، الذي رشح إلى الأوسكار، أن قوبل بموجة استنكار واسعة وانتقاد لاذع بعد أن اعتُبر أنه يصور إدلب على أنها مجرد معقل للإسلاميين، وبأن الثورة إرهاب، وبأنه يغفل التطرق إلى النظام كسبب في مصيبة السوريين. ردود الفعل هذه يمكن اعتبارها درساً مبكراً في المحاذير الرقابية التي قد يتوخاها صناع السينما السورية الجديدة كي لا يجابَهوا بالتخوين، خصوصاً أن هناك من وضع شبه قواعد أو وصايا، بأن على مخرجي الأفلام أن يربطوا كل موضوع يتطرقون إليه في أفلامهم بالنظام كسبب رئيس لكل مصائبهم.

ربما لذلك سيتطرق المخرج فراس فياض إلى ما تركته رقابة النظام بشكل عميق وجذري في النفوس "لقد تربّى جيل كامل من الفنانين تحت هذه الرقابة والخوف، وليس سهلاً التخلص من كل ذلك"، يقول فياض، ويضيف "لا يستطيع الفنان، وهو الثائر المنتمي لثورة التغيير والحرية، التخلص من هذا الأثر بسهولة. إنه على الأقل سيحسب حساب هذه الجهة أو تلك كي يصفقوا له".

لكن الأمر، وكما يوضح فياض نفسه، لا يقتصر على مجرد التصفيق، فهناك الاستجابة لأجندات الممولين التي تريد التركيز على فكرة الإرهاب وحسب، أو أنها تأمل إدانة طرف دون غيره، أو تبرئة طرف. يتحدث صاحب "آخر الرجال في حلب" (2017) كيف اعترضت مُحكّمة ألمانية، أثناء عرضه لمشروع فيلم جديد، على تطرّقه إلى روسيا، يقول "هذا يكشف لماذا يتجنّب مهرجان برلين السينمائي أي نقد لروسيا". يريد فياض القول إن روسيا ليست قادرة فقط على التأثير في انتخابات هنا وحرب هناك، بل وكذلك في أجندات السينمائيين.

يمكن القول إن السينما الجديدة تحرّرت تماماً من قبضة النظام، ولم تعد محاذيره الرقابية تشغلها، ولكن يصعب إنكار أن أشكالاً جديدة من الرقابة نشأت في أماكن محددة، وأثّرت بوضوح على غياب صنع أفلام وفنون أخرى. أو على الأقل حدّت من عجلة الإنتاج.

كذلك يشير فياض إلى نوعين آخرين من الرقابة التالية لإنجاز الفيلم. يتحدث عن قوّة الصحافة في بلد مثل تركيا، حيث عاش وعمل في السنوات الأخيرة، في التأثير على حضور الجمهور للفيلم أو مقاطعته. يقول "مع أن تركيا داعمة للثورة السورية، إلا أنهم يحاولون التوجيه نحو تفسير طائفي لما يجري". ويضيف "لقد اعتبرت صحف اليسار أن فيلمي "آخر الرجال في حلب" يدعم الإرهاب. هذا يؤثر عليك شخصياً كفنان، وقد يمنعك من الوصول لإنجاز فيلمك التالي". فعلى ما يبدو ما دمت قد صنّفت على هذا النحو لن يتعاون معك أحد في المرة المقبلة.

فيلم فياض المشار إليه سيتعرض إلى المنع مرة تلو المرة في أكثر من بلد عربي. "في لبنان رفضوا عرضه، رغم أن المؤسسة الممولة "آفاق" مقرّها لبنان وعرضت أفلاماً أخرى، ربما لأنها، بحسب فياض، لم تدخل بنقاش أعمق للوضع السوري، بل ذهبت فقط إلى موضوع "الإرهاب السنّي" أو موضوع اللاجئين والعمال". في الجزائر قالوا بوضوح إنهم "لا يستطيعون عرض الفيلم لأنه سيؤدي إلى أزمة دبلوماسية مع سوريا". كذلك فإن الفيلم لم يعرض في دول كالأردن ومصر والمغرب وحتى قطر، رغم أنها، بحسب المخرج، عرضت أفلاماً أقل أهمية، ورغم أنها داعمة للثورة. ولم يعرض كذلك في السعودية، التي يفترض أن الفيلم لا يتعارض مع رؤيتها لا في السياسة ولا على مستوى محاذيرها السينمائية الاعتيادية.

السينما تتجاوز مسألة الرقابة

المخرج السينمائي عمار البيك يؤكد أن الانصياع لأجندات الممولين هو ما جعل الكثير من المشاريع السورية ريبورتاجات أكثر من كونها أفلاماً. يتساءل "هل هناك تلفزيون عرض أفلاماً لا تتساوق مع سياسته؟"، ويستنتج بأن "هناك فشلاً فظيعاً بسبب الانسياق للميديا العالمية ومتطلباتها"، حيث "الممول يعطيك تمويلاً لأنه ينتظر صوراً عن الحرب".

الوثائقي السوري وجمهوره (٤)

18 كانون الأول 2019

ليست الرقابة وحدها ما يشغل بال صاحب الروائي القصير "حاضنة الشمس" (2011) فهو يعتبر أن "أهم أفلام انتقدت النظام أُنجزت تحت سيطرته. أنت تستطيع أن تصنع فيلماً تجرّم فيه حافظ أسد من دون أن تسميه. كما فعل عمر أميرالاي في فيلم "الدجاج"، الذي أنتج في زمن حافظ الأسد، وهو ضده".

بالنسبة له فإن "الفيلم السينمائي ليس مجرد مشاهد عن الجنس والسياسة والدين بالمعنى المباشر، فالسينما تتجاوز مسألة الرقابة، فهي اشتغال على النفس، على الإنسان، والرمز والاختزالات الفلسفية".

لا ينكر عمار البيك أن "هناك أفلاماً لم تكن ممكنة من قبل ٢٠١١، وأنه لم يعد هناك وجود للشرطي والرقيب الذي يوقفك في الطريق لأن لا موافقة للتصوير لديك". لكنه يستغرب ويتساءل: لماذا لا نجد الفيلم السوري الذي يحقق نقلة بتاريخ السينما؟ لماذا لم يظهر الفيلم الذي يوازي فيلم "طعم الكرز" للإيراني عباس كياروستامي"؟ مع ذلك، فإن عمار البيك يستثني أفلاماً، لناحية قيمتها السينمائية، أنتجتها مؤسسة "بدايات" عن الثورة السورية، من بينها "منازل بلا أبواب" لـ آفو كابرئليان، و"كوما" لـ سارة فتاحي.

أجندات محايدة

وإذا كان حديث صنّاع الأفلام عن التمويل والأجندات مجرد تخمينات واستنتاجات فلعلّنا نجد في تجربةٍ للاتحاد الأوروبي في إنتاج أفلام سورية قصيرة نموذجاً أوضح وأكثر تحديداً. إذ قام الاتحاد الأوروبي بإنتاج إثني عشر فيلماً قصيراً، كان هدفها مناصرة وتمكين المرأة في سوريا. وبحسب منسقة المشروع، ملاك سويد، فقد أقيمت ورش عمل بين مخرجين وكتاب معارضين وموالين قبيل إنتاج الأفلام. تقول سويد إن الأوروبيين اشترطوا الحياد في تلك الأفلام، بمعنى أنها يجب أن لا تنحاز، لا للمعارضة ولا للنظام.

وهذا ما حدث بالفعل، فلدى مشاهدة عمل مثل "الحبل السري" لليث حجو، يقوم على حكاية امرأة تتمخض في منطقة محاصرة ومهددة بطلقات القناص، ولا تستطيع الخروج للولادة. سنلاحظ في الفيلم حرص صنّاعه على عدم التلميح بهوية القناص. وصحيح أن الهدف المعلن من قبل الجهة الممولة نبيل ومشروع، لكنه قبل كل شيء خطر على الحقيقة، كما على السينما. فبالنسبة للسينمائي المعارض فإن هوية القناص، أو من استطاع أن يفرض حصاراً على المناطق السكنية، واضحة للجميع، وإخفاؤها هو نوع من التزوير وتمويه الحقيقة. ولو ترك الممول للمخرجين أن يشتغلوا على هواهم لكان لكل منهم طريقته في تحديد هوية القناص.

وعلى الرغم من هذا الحياد الصارم المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي على تلك الأفلام التي صور معظمها في لبنان، فإنها لم تنج من رقابات لبنانية مختلفة. إذ تحكي ملاك سويد عن حادثتين، الأولى أثناء تصوير فيلم للمخرجة واحة الراهب في مخيم للاجئين السوريين، عندما اعترضتهم مجموعة ممن ادعوا أنهم شرطة (عرف لاحقاً أنهم من ميليشيا "حزب الله")، طلبوا النص وتم إعطاؤهم نصاً آخر غير الذي صور. أما الحادثة الثانية تتعلق بفيلم "مرجوحة" للمخرج جمال سلوم، إذ لم يحظ نصه من الأساس بموافقة من الأمن اللبناني، لكن جرى تصويره بطرق ملتوية.

نجت السينما السورية عموماً من رقابة النظام، ولولا ذلك لما شهدنا أفلاماً ومخرجين جدداً وصلوا إلى أرفع الأماكن والمهرجانات، وربما كان تخبط بعضها في شراك رقابات جديدة ناشئة تعبيراً عن صعوبات المخاض السوري عموماً. لكن يبقى أن الكيفية التي سيواجه بها السينمائيون كل ذلك هي ما سيرسم مستقبل السينما السورية.