(هذا المقال جزء من ملف بالشراكة بين حكاية ما انحكت وأوبن ديموكراسي، حول السينما السورية الصاعدة منذ عام ٢٠١١: السياسة، التحديات الانتاجية، الرقابات، الجمهور، وإلى آين قد تتجه الآن؟).

ينسق هذا المشروع مايا أبيض وإنريكو دي أنجيليس ووليد الحوري، بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت.

كثيراً ما يقترب مني أصدقائي السوريين ليسألوني: "ما رأيك بالفيلم الفلاني، طبعا لم نشاهده ولكن أنت فعلت حتما!".

بالنسبة لي كصانعة أفلام قد لا يكون هناك ما هو أكثر إحباطا من أن الجمهور الأكثر صلة وقرابة لهذه السينما لدرجة التماهي، هم آخر من سَيتسنى لهم فرصة المشاهدة. كما أن تلك الفرصة تتأخر، بأفضل الأحوال، سنتين أو أكثر عن تاريخ إطلاق الفيلم، وغالباً ما تقتصر على مجموعة ضيقة جدا من الأصدقاء الشخصيين لصُّناع الفيلم بمختلف أدوارهم. فلماذا لا توجد فرصة؟ ولماذا جمهورنا محبط من عدم توفر الأفلام؟

هي أسئلة سأحاول الحديث عنها في هذا النص.

اغتراب قديم

سينما جديدة في سوريا (7)

04 شباط 2020

بداية، يجب أن أعود لتأكيد أن تاريخ الاغتراب قديم. فمنذ ستينات القرن الماضي، تمّ تهميش الحياة السينمائية كفعل اجتماعي في سوريا حتى اقتربت من العدم، ولم يبقى منها شيء يذكر. تأثرت السينما على صعيدي الإنتاج والتوزيع، بغض النظر عن جنسها (روائي, وثائقي)، فقد خضعت لجميع آليات القمع السياسي الديكتاتوري مثل أي نوع آخر من الفنون, سواء البصرية أو الأدبية، ولم يَنفذ منها إلا القليل الذي رأى النور، فقط بسبب التعنّت المستمر واللانهائي لمخرجيها.

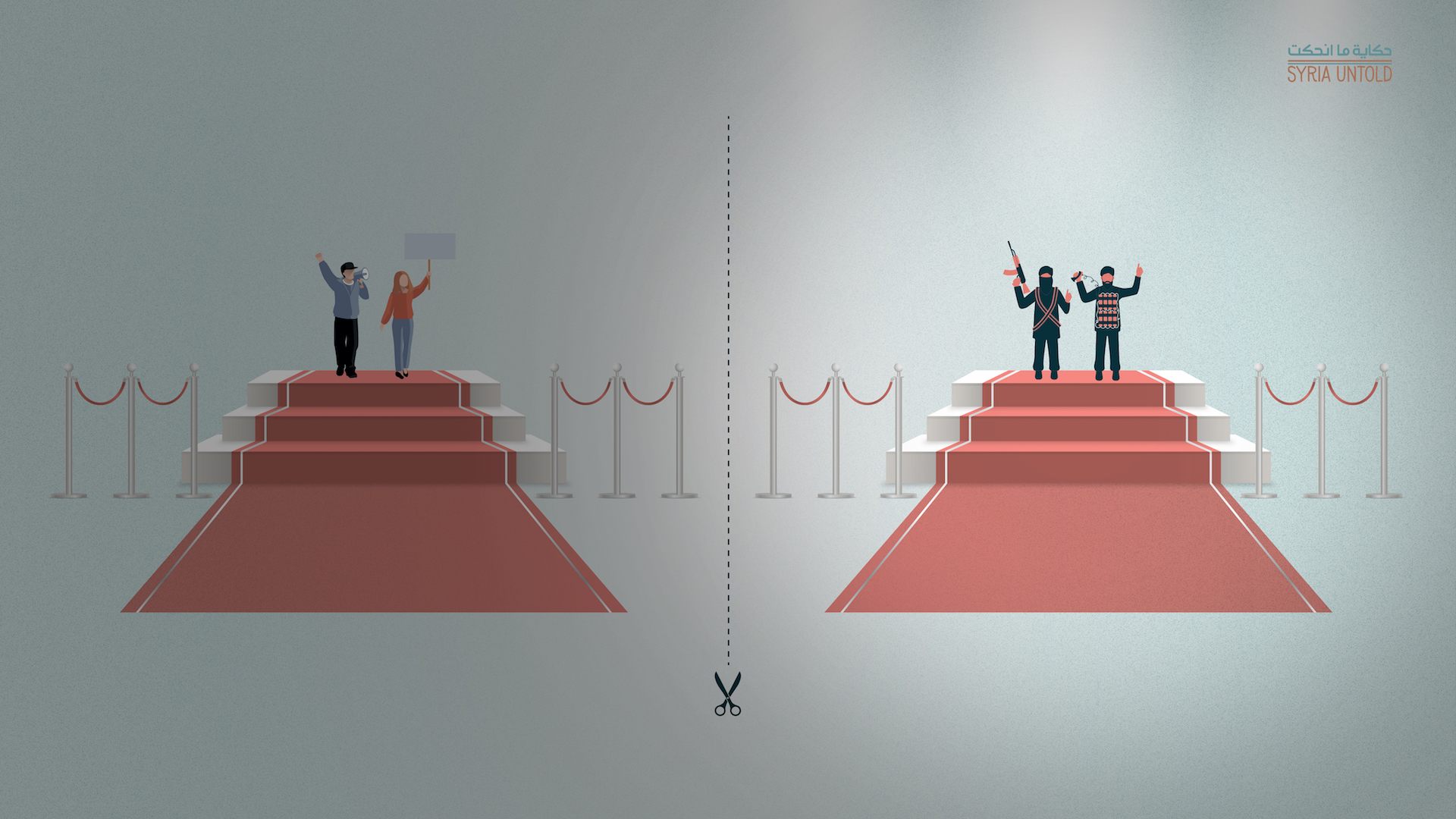

هذه الآلية نفسها، ربما نتج عنها حصر المشاهدة لتكون نخبوية إلى حد كبير جدا، ولكن ما حصل بعد ٢٠١١ كان تقسيما سينمائيا سياسيا جليا، على الأقل في السنوات الأربع الأولى من عمر الثورة السورية، حيث أصبح الفيلم الوثائقي هو عمل فني معارض بالمطلق، وينتجه سينمائيون معارضون لهذا النظام بينما العمل السينمائي التخيلي /الروائي تحول لبروباغندا موالية للنظام أو رمادي صامت يختار مواضيع قد تبدو سريالية بالنسبة لأي جمهور سوري، وحتما تحتكر إنتاجه المؤسسة العامة للسينما.

هناك حرب!

هناك حرب! كان هذا دوما جوابي الأول على الاغتراب بين الجمهور والفيلم الوثائقي. الاغتراب ليس مقصودا من قبل أحد طرفي المعادلة، وإنما فعلا هي الحرب.

بداية، إذا ما حاولنا تعريف الجمهور السوري بشكل عام ومطلق، فهو الجمهور الذي سيتلقى الفيلم عبر منصات العرض السورية، وهي تنقسم إلى: مهرجانات سينمائية سورية، محطات تلفزة سورية تهتم بإنتاج و/ أو شراء حقوق عرض الفيلم الوثائقي، صالات العرض السينمائي التجاري، والمهتمة حتماً بعرض الأفلام الوثائقية. وطبعا سيلحق المنصات الثلاثة المذكورة العديد من المنصات الثانوية مثل المراكز الثقافية أو الأنشطة المستقلة التي تسعى لبرمجة تحتضن الفيلم الوثائقي.

في سورية ما بعد ٢٠١١ لا توجد أي من المنصات السابقة التي ستعرض أفلامنا التي وصلت لأهم المهرجانات ونالت أرفع الجوائز، فهي ليست أفلاماً موجودة في خانة الاعتراف الثقافي والإبداع الفني في سوريا. هي بالنسبة لهذه المنصات، إن وجدت، مواقف سياسية مرفوضة جملة وتفصيلا.

في سوريا ومنصاتها الحالية على شحها، يوجد فقط ما هو إنتاج المؤسسة العامة للسينما أو ما تيسر أمره في الرقابة من أفلام روائية حصراً، منها قصيرة أو طويلة.

إذا هي الحرب، وقد يكون هذا جوابنا الجامع على أنه لا يوجد ما يمكن تسميته "جمهور سوري"، خاصة عندما يبدأ الحكم المطلق، من أن الجمهور السوري أحب هذا الفيلم أو أدان ذاك الفيلم.

ماذا عن الجمهور السوري في المنفى؟

نعم يوجد جمهور سوري متلهف لهذه السينما، ممتد على الكوكب بأكمله ومتمركز في قارة أوروبا إلى حد ما. ويوجد مدينتين مركزيتين ثقافيا على الأقل، هما برلين وباريس، حيث تتوفر فيهما منصات وفرص عرض أكثر من أي مدينة أخرى في أوروبا بما يتعلق بالشأن السوري، سواء كان ذلك بسبب تمركز مؤسسات سورية أو بسبب كثافة الأنشطة الثقافية والفنية عموما.

جمهور السينما السوريّة في ألمانيا والقيود الإنتاجيّة المفروضة (6)

21 كانون الثاني 2020

ونعم يوجد مهرجانات سينمائية تقريبا في كل مدينة أو حتى بلدة في هذه القارة التي قدم إليها السوريون أفواجاً هربا من الموت. ولكن: هل هذا يعني وصول الفيلم الوثائقي السوري للجمهور السوري؟

كلا، برأيي أن أكثر السوريين الذين يسكنون حاليا في هذه المدن لم يعتبروا بَعد النادي السينمائي المحلي أو المهرجان المحلي أو الدولي منصة لهم، ونسبة حضورهم فردية جداً حتى هذه اللحظة. لا يمكننا اعتبار مشاهدة العشرات من السوريين لفيلم سوري هنا وهناك دليلاً على وجود جمهور سوري يُدين أو يُروّج، وهذا حتما ينعكس على المُنتج السينمائي في مجال نقده أولا وتقديره ثانيا.

عدم وجود منصة العرض يعني حرمان الجمهور من مناقشة صُّناعِ الفيلم، سواء لمحتوى الفيلم أم مجموع خياراته الفنية والتعبير عن رأيهم. من حقنا أن نشاهد سوريا بأعين أقراننا السوريين، ونطرح المعالجة الدرامية للنقد والبحث. كما أن الأمر سينعكس على تطور مواضيع هذه الأفلام وأسلوب معالجتها الدرامية.

مع مرور عدة سنوات الآن على أول النجاحات السورية الوثائقية، توجهت نقاشاتنا كصناع أفلام إلى جمهور محلي غربي صرف، تتجلى اهتماماته في أغلب الأوقات نحو فهم سياسي للمسألة السورية ولسوريا كبلد "استراتيجي" وللسوريين كمجموعة بشرية. وهذه مسؤولية عملاقة تقع على كاهل المخرجين، لأن كل كلمة في هكذا مناقشات مُلحقة بالأفلام ترسم انطباعات، وقد يعتبرها جزء من هذا الجمهور حقيقة حتمية. بالتالي كيف نخلق السردية الدرامية من الفاجعة الخاصة بنا لنتشاركها مع الجمهور الأبعد عن الفاجعة بدرجات متفاوتة؟

هذه الأسئلة وغيرها تتمتع بكامل الشرعية ويحق للسوريين طرحها على صناع الأفلام.

شروط البيع

كمحاولة لفهم الهوة بين الجمهور السوري والسينما السورية، وهنا أقصد الوثائقية حصراً كونها مجالي المهني دون غيره، لابد من شرح بعض بديهيات هذه الصناعة التي يشترط عامل الاحتراف فيها وجود المردود المالي كأي مهنة أخرى. بالتالي أحد الأساسيات هي البيع، وكي تصنع فيلما لن تتمكن غالبا من تفادي مسألة البيع.

شروط البيع قد تبدأ من أولى لحظات صناعة الفيلم وليس بعد الانتهاء من صنعه. قليلة جداً هي الأفلام التي تحقق عقود بيع عديدة وكثيفة زمنيا بعد الانتهاء من صنعها. هذه الفرص تتوقف على عوامل عديدة لا تنحصر بموضوع الفيلم نفسه، وإنما بصُّناعه، سواء المخرجين أم المنتجين وبمدى خبرتهم، وبنوع الشَراكات التي حَصلها الفيلم منذ بداية العمل عليه, مثل الجهات الداعمة، سواء كانت ربحية أم غير ربحية. أحد الأدوار الأساسية للجهة المنتجة هي تأمين فرص البيع، أي الإيرادات المالية التي سوف تمكنها من الاستمرار في العمل والاستثمار في مشاريع سينمائية جديدة قادمة.

الوثائقي السوري وجمهوره (٤)

18 كانون الأول 2019

تماهي بين الجمهور والفيلم

جانب إضافي في تعقيد العلاقة بين الفيلم والجمهور في حالتنا السورية قد يكون ناتج تماما عن حالة التماهي بين الجمهور والفيلم. المشاهد هو الشخصية، لأن الحرب قتلت مليون سوري/ة وأثرت في ملايين آخرين. بالتالي مع كل شخصية رئيسية أو ثانوية في كل فيلم سوري يجب أن نتوقع حصول التماهي والمحاكاة بين المشاهد والشخصية. على سبيل المثال في فيلم "ماء الفضة"، ودون الخوض في سياق الفيلم الفني والإنتاجي، يرى المشاهدون آلاف السوريين في المعتقلات والشوارع وعلى الحواجز، قتلى ومجازر، نساء ورجال وأطفال، مدن متعددة، أحداث مختلفة، ولكنهم كلهم سوريون! وحتى، وإن كنا على بعد آلاف الأميال، هم نحن ونحن هم، والحدث ما زال هنا/ الآن، لأنه مستمر حتى لحظة كتابة هذه السطور. بالتالي يكون التساؤل مشروعا عن مدى قدرتنا على المشاهدة الحيادية والمناقشة.

في كثير من المشاهدات هنا وهناك، ينتظر الجمهور أن ينتصر الفيلم له ولقضيته لأنه فيلم وثائقي: أنا مهزوم في الواقع، أرى فيلم يمثل واقعي، الفيلم يريني الواقع ولكنه لا ينتصر لي. وهنا قد ندخل في صراع مع المحتوى، لأن الفيلم يشرح قضية ما، وأنا أعرف ما حصل أفضل منه لأنني الحدث والزمان والمكان. ولكن هل يمكن لأي فيلم سينمائي أن يسرد كل الحكاية؟ كل فيلم يشكل جزءا من النتاج السينمائي الكلي، وكل النتاج السينمائي يشكل جزءا من السردية الكبرى/ سوريا.

عصر ذهبي

تحقيق هذا التماهي يدل من ناحية أخرى على قوة تمثيل الأفلام لواقعها، وهنا يمكن اعتبارها لحظة نجاح عملاقة: من شبه العدم الإنتاجي السابق إلى ما نحن فيه اليوم. هو يعتبر عصر ذهبي للسينما السورية الوثائقية، وتأثير الحالي في المستقبل بمفعول إيجابي، هو بالنسبة لي أمر محتوم.

السينما السورية الجديدة.. شابة تلتقط أنفاسها (5)

14 كانون الثاني 2020