(هذا المقال جزء من ملف بالشراكة بين حكاية ما انحكت وأوبن ديموكراسي، حول السينما السورية الصاعدة منذ عام ٢٠١١: السياسة، التحديات الانتاجية، الرقابات، الجمهور، وإلى أين قد تتجه الآن)

ينسق هذا المشروع مايا أبيض وإنريكو دي أنجيليس ووليد الحوري، بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت.

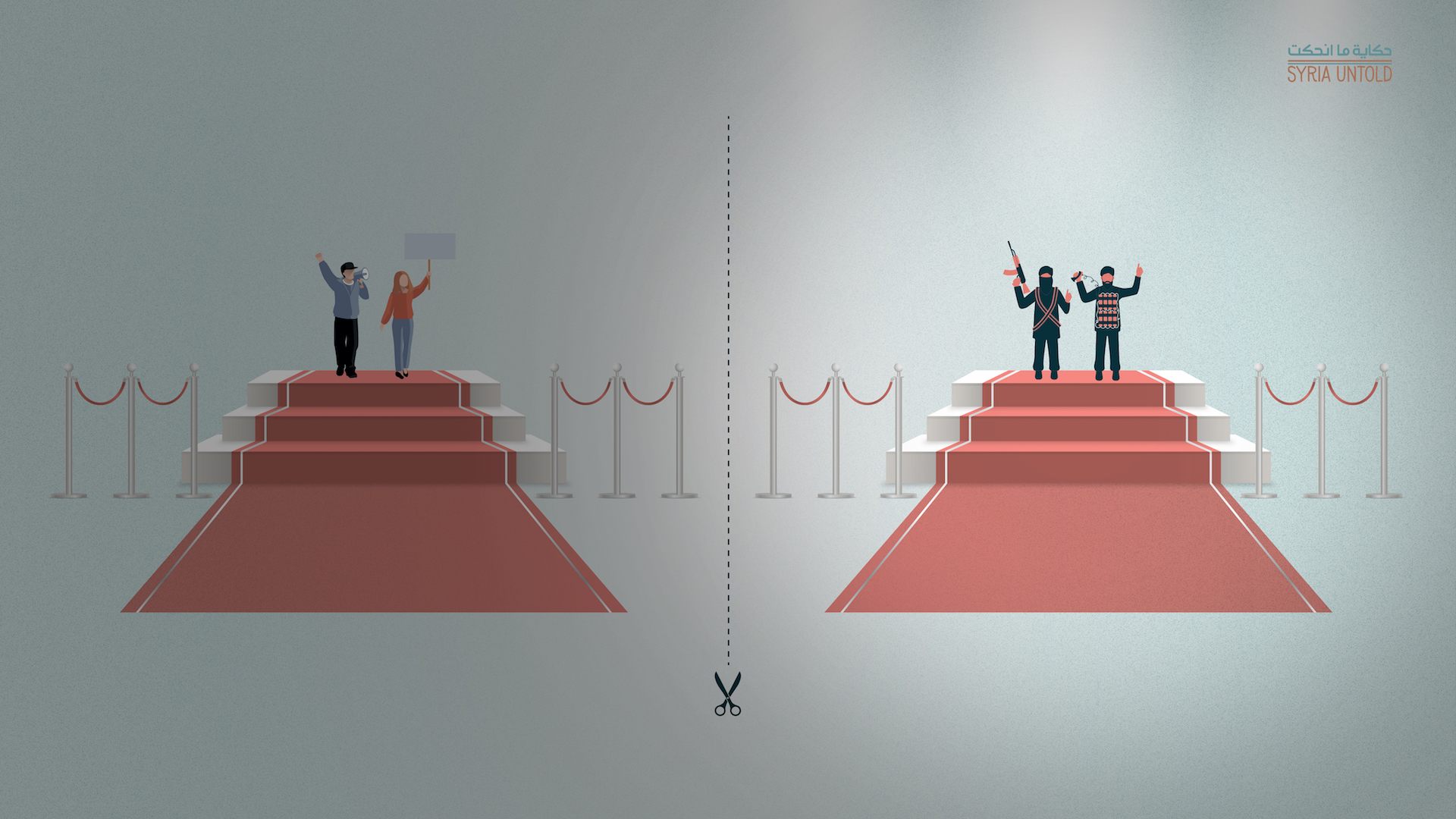

يشغلنا سؤال الرقابة على المُنتج/ الفنّ، وفي السؤال العامّ، تتبع الرقابة للسلطة السياسية والأنظمة القمعية التي عملت/ تعمل جاهدة أن لا يصدر منتجاً فنياً "يقلق" عروشها. تنوّعت أساليب الرقابة السياسية على الإنتاجات الفنية والثقافية، فمن جهة، عملت أنظمة على إيجاد طرق "تخفف" من هذه التهمة عنها، ومن جهة أخرى، عرف الكثير من الفنانين/ات والمثقفين/ات التحايل على "الرقيب" ونجحوا بإيصال أصواتهم ورسالتهن.

في آذار/ مارس 2011، انطلقت الثورة السورية، امتداداً لما شهدته المنطقة العربية من ثورات شعبية ضد أنظمة ديكتاتورية وقمعية. هذه الثورات، سواء عند لحظة اندلاعها أو اليوم بعد تسع سنوات، أثّرت على جوانب حياتية عديدة، منها الإنتاج الفني والثقافي، كما أن كسر حواجز وجدران الخوف، وصل آثاره إلى حقول متنوعة، منها سؤال الرقابة والإنتاج السينمائي السوري.

اليوم، وبعد مرور كل هذه السنين، وما آلت إليه بلادنا، كما وموجات اللجوء القسرية من سوريا إلى العالم، هل بإمكاننا أن نطرح مفهوم الرقابة كما هو؟ هل ما زال سؤال الرقابة على الأفلام السورية ومخرجي/ات الأفلام السورية، حياً؟ وإن كان كذلك، بأي شكل تحضر الرقابة في وعلى المنتج السينمائي أو صناعه؟

للإجابة على هذه الأسئلة، تواصلت مع مجموعة من صانعي/ات الأفلام السورية من جيل الشباب، والذين يعيشون اليوم في المهجر/ الشتات و/أو الغربة.

"الرقابة الخاضعة للمساءلات الأخلاقية"

المخرج السوري، ميلاد أمين، المقيم في برلين اليوم، من أفلامه "أرض المحشر"، قال لحكاية ما انحكت بداية أن الثورة هي التي جعلته ينخرط في صناعة الأفلام، ويشعر أنه بشكل أو بآخر ينتمي عمله لها ويخدمها.

الجمهور السوري والسينما التي تخصه: قصة تغييب (1)

28 تشرين الثاني 2019

وفي حديث عن الرقابة، قال: "دائماً هنالك رقابة، وبشكل أساسي هنالك رقابة تخضع لمساءلات أخلاقية، تأتي من ذواتنا. هنالك رقابة مارسناها نحن على آخرين، على سبيل المثال عندما يذهب مخرج للتصوير في الزبداني، أو الشجار حول هل يمكن لمخرج أن يصوّر وجوه أطفال، كل هذه هي أنواع من الرقابة".

ويضيف أمين: "هنالك نوع من الرقابة لها علاقة بخصوصية الميت، خصوصية الدم السوري، الأسئلة حول هل من الأخلاقي أن نصوّر دماً وجثثاً أو وجوه مشوهة؟ كل هذه الأسئلة خاضعة للنقاشات، وشخصياً لم أصل بعد لقناعة تامّة بالإجابة عنها، بمعنى، هل الصورة التي تحتوي على مشهد دموي لطفل، ليس لدي معلومات عنه ولا عن أهله، هل هنالك حرمة لهذا الشيء؟ ليس لدي إجابة، لكني أحاول تجنب السؤال، وتجنب نقاشه هو نوع من أنواع الرقابة".

يرى ميلاد أمين أيضاً أن هنالك رقابات اجتماعية، مثلاً: "أن نتحدث عن شجرة وهنالك ناس يموتون. لم أخضع لمثل هذا النوع من الرقابات ضمن عملي، لكني ألمسه، ونحن نمارسه على الآخرين، "معقول قاعد تعمل هالشغلة والناس عم بتموت؟"… هذا أيضاً منوط بالرقابة المرتبطة بهويّتنا كسوريين وليس فقط كصناع أفلام، التي تتجسّد أيضاً بالضغط الاجتماعي".

ختاماً، وفي حديثنا عن ما يُسمى بالإنتاج المستقلّ، قال ميلاد: "لا أعلم لو أن هنالك شيء كهذا، فحتى الأفلام المستقلّة هي ليست كذلك، لأنها تخضع لتمويل ورقابة ضمنه. تجربتي مع بدايات أو المهرجان السوري لأفلام الموبايل ولجوئي إليهم كان لأننا نتشابه بهوياتنا السياسية، هذه تحالفات وليست استقلالية".

"من ترك سوريا خرج ليحكي"

أما جيفارا نمر، وهي صانعة ومنتجة أفلام سورية، مقيمة في برلين، وفي حديثنا عن الرقابة على الأفلام السورية بعد الثورة، قالت: "أي رقابة؟ كمفهوم له علاقة بالدولة أو بإطار الدولة التي اسمها سوريا؟ قبل الثورة، كانت الرقابة أكثر من 100٪، لأن من كان لديه شيء يقوله، اضطر أن يموت أو يخرج من سوريا ليحكيه، فالرقابة كانت مطلقة".

وتضيف: "والذي خرج من سوريا، خرج من مفهوم الرقابة الكلاسيكية والدينية والاجتماعية ووُضع تحت رحمة الظروف الإنتاجية، والظروف والقيود الإنتاجية هي ليست رقابة. بمعنى، هي مصادر تمويل لها محدوديات".

اغتراب السينما السورية (8)

10 شباط 2020

"أصعب تحدي هو الحفاظ على مروّيتي وأن لا أبسّطها"

المخرج السوري، عروة المقداد، المقيم في بيروت، في حديثه عن الرقابة والأفلام السورية، من تجربته السينمائية التي شملت أفلاما مثل "بعدنا طيبين" إنتاج "بدايات"، وفيلم "300 ميل"، قال لحكاية ما انحكت: "لا يمكن القول أن الرقابة في سياق ما بعد الثورة، ما زالت موجودة، أصبح لدينا سلطة جهات التمويل التي تتحكم إلى حدّ كبير بكيف على المنتج الفني أن يصدر، سواء جهات إنتاج أوروبية في سياق محدد لتصدير المروية، أو المؤسسات المحلية المرتبطة أيضاً بتمويل خارجي، وللأسف أيضاً تخضع لشروط السوق والأجندات التي تفرضها المؤسسات أو الجهات الداعمة".

وفي التحديات التي يعيشها كصانع أفلام ضمن هذه المعادلات، يقول عروة: "إن أصعب تحدي كصانع أفلام مستقلّ هي أن الخيارات التي أواجهها بمضمون ما أريد قوله، بمعنى، بإمكاني الذهاب لجهات تمويل وأعمل على قصة بسيطة تخاطب عاطفة الجمهور الأوروبي، أو تبسّط القصة أو تعممها، تتعامل مع ماذا يحدث بتحويل المأساة إلى قصة شخصية… عندها، سيكون من الصعب الحفاظ على رؤيتي وحاجتي بأن لا أبسّط المروية، لأن ما حدث في سوريا ليس بسيطاً، وبالتالي هنالك صدام دائم مع جهات التمويل أو المهرجانات".

يرى عروة أيضاً أن الأفلام التي صنعها مخرجون/ات لديهم نفس الخيارات المشابهة، لا يتم تسليط الضوء عليها، ويتابع: "ليس بالمعنى الشخصي، إنما بمعنى مروّيتها. بالإضافة إلى استغلال قصص الدم والجثث بشكل كبير، هذا مشوش وغير مفيد أبداً".

ويضيف: "في أفلامي، أخذت خياراً بأن أحكي عن المقاتلين، ودائماً الأزمة أن جهات التمويل لا ترغب بذلك، بل تريد التركيز على القصص الإنسانية العامّة، وهذا تحدي مرهق، من ناحية صعوبة الحصول على تمويل ومن ناحية صعوبة وصول هذه السردية للناس".

ختاماً، تطرق عروة إلى ما يُسمى بالرقابة الاجتماعية، عن هذا قال: "لا أظن قد تكوّنت رقابة اجتماعية حتّى الآن، بقدر ما هنالك نقاش مجتمعي حاد حول المنتج الفني والثقافي، غير قادر حتى الآن أن يمارس ضغطاً أو رقابة على الناتج الفني، وهذا له أسباب متعلقة بطبيعة الصراع الاجتماعي والسياسي الذي حصل في سوريا".

"الشرط الإنتاجي حاضر في كل العالم"

دلير يوسف، مخرج أفلام سوري مقيم في برلين، من أفلامه "حبل غسيل" و "المنفى"، يشعر أنه لا يخضع لرقابة اليوم، ولا يقبل أن يخضع لرقابة سياسية أو اجتماعية، ويضيف لحكاية ما انحكت: "يعني ما منحته لي الثورة هو الحرية، ولا أقبل التنازل عنها؛ حرية كيف أكتب وكيف أصنع أفلاماً وكيف أعبّر عن أفكاري".

ويتابع: "لا أعتقد أن هنالك ما يمكن أن يقيّدني، وهنا أتكلم من منظور شخصي جداً، هذا غير الشرط الإنتاجي، أي، كيفية إنتاج فيلم أو فكرة معينة، وهذا غير مرتبط فقط بسوريا أو بالثورة أو بمكان أو زمان، هذا حاضر في كل العالم".

"جهات التمويل تبحث عن سينما الكلمة لا اللغة"

تعيش مخرجة الأفلام الروائية السورية، سؤدد كعدان، في بيروت، من أفلامها "عزيزة"، والأخير بعنوان "يوم أضعت ظلي" الحائز على جائزة أسد المستقبل "لويجي دي لورينتس" لأفضل عمل أول بمهرجان فينيسيا السينمائي.

في بداية حديثنا تطرقت إلى موضوع الرقابة والأفلام السورية قبل الثورة، حيث أشارت إلى أن السينما السورية كانت تتحايل بذكاء على الرقيب، حال أسماء مهمّة من المخرجين/ات السوريين، وتضيف: "الرقيب كان حاضراً، لكن ما شغل بال السينما هو خلق لعبة ذكية على الرقابة تساهم في إيصال الرسالة إلى الجمهور".

وتتابع: "بدأت الثورة واختفى الرقيب. شكّل هذا حالة ضياع تجسّدت بالسؤال: يعني هلق بدنا نحكي مباشرة هيك؟ مش معودين! وبالتالي، أول الأفلام خرجت مباشرة جداً، كنوع من الصراخ اللازم والضروري. فأفلام المرحلة الأولى بعد الثورة كانت وثائقية تقول سرديتها بشكل مباشر، كانت هنالك متعة أن يُقال الكلام مباشرة".

وتكمل حديثها: "من ثم اكتشفنا أن السينما ليست كذلك، هي ليست خطاباً يقدّم للجمهور، هذا الأداء الضروري للناشط السياسي ولكن ليس للسينما، لا يمكنها أن تكون بلغة واحدة أيضاً".

تحولات السينما السياسية السورية واللبنانية (3)

11 كانون الأول 2019