(هذا المقال جزء من ملف بالشراكة بين حكاية ما انحكت وأوبن ديموكراسي، حول السينما السورية الصاعدة منذ عام ٢٠١١: السياسة، التحديات الانتاجية، الرقابات، الجمهور، وإلى أين قد تتجه الآن؟)

ينسق هذا المشروع مايا أبيض وإنريكو دي أنجيليس ووليد الحوري، بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت.

في كتابه "ملاحظات في السينماتوغرافيا" يقول المخرج الفرنسي روبيرت بريسون (١٩٠١ ـ١٩٩٩): "ينتمي مستقبل السينما إلى سلالة من المعتزلين الشباب الذين سيصورون أفلامهم بإنفاق قرشهم الأخير عليها. من دون أن يسمحوا للروتينيات المادية للمهنة بأن تصادرهم".

الملاحظات التي كتبها بريسون، تلخص رؤية خاصة وفريدة للسينماتوغرافيا، عن بنيتها وآليتها، وعن طاقة الصور الكامنة في ارتباط مفهومي المكان والزمان مع حالة السينماتوغراف نفسه، المراقب بوعيه الفني لعملية تشكيل الصورة. وذلك الطيف الواسع للدلالات والمعاني التي يمكن للفيلم السينمائي أن يحتويها كطبقات كثيفة تعطي السينما أهميتها في زمننا المعاصر.

السينما وسياسات الوصول (9)

25 شباط 2020

ورغم أهمية ملاحظات بريسون كدليل عام لمختلف العاملين والمهتمين بالفن السينمائي، لكنها تشكل خصوصية في بلد مثل سوريا كان الانتاج السينمائي فيه محصوراً بجهة واحدة هي المؤسسة العامة للسينما التي تم إحداثها نهاية عام ١٩٦٣ كهيئة تابعة لوزارة الثقافة، إدراكاً من السلطة بأهمية السينما وتأثيرها في المجتمع بما يتيح لها نشر دعايتها وإيديولوجيتها.

أصبحت مؤسسة السينما تشرف على إنتاج الأفلام وتأمين مستلزماتها من خبراء وفنيين واستوديوهات. وتم حصر استيراد الأفلام الأجنبية بالمؤسسة كجهة وحيدة تشرف على ذلك، وتقوم بالمسؤولية المباشرة في الرقابة على الفيلم السينمائي مما أدى إلى انحسار تدريجي للفيلم التجاري وتوقف القطاع الخاص عن إنتاج الأفلام.

سينما في بلاد البعث

ثمة مخرجين ارتبطت تجربتهم مع مؤسسة السينما بمرحلة ما أطلق عليه "الهوية الفنية للسينما السورية" بين السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي، والتي طرحت شكلاً بصرياَ مغايراً، وتمثلت بجيل من المخرجين الذين درسوا السينما في الخارج وعادوا إلى سوريا ليصنعوا أفلامهم التي تم إنتاجها من قبل المؤسسة العامة للسينما مثل ( نبيل المالح، محمد ملص، سمير ذكرى، ريمون بطرس، ماهر كدو، رياض شيا وعبداللطيف عبدالحميد). إضافة إلى تجارب مهمة لسينمائيين عرب، قدمت لهم المؤسسة فرصة إنتاج أفلامهم: "المخدوعون" ١٩٧٣ للمخرج توفيق صالح، "اليازرلي" ١٩٧٤ للمخرج قيس الزبيدي، "كفر قاسم" ١٩٧٤ للمخرج برهان علوية.

سينما نخبوية!

يشير الكثير من العاملين في النقد السينمائي إلى أن معظم هذه الأفلام التي حظيت بعروض في مهرجانات دولية، وكان لها نصيب في جوائز مهمة، اتصفت بنخبوية جمهورها. إلا أن واقع الأمر أن مخرجي هذه الموجة كانوا من السينمائيين المعنيين بالحالة الاجتماعية والسياسية في سوريا، وقاربت أفلامهم بجرأة، قضايا تتعلق بمفهوم الهوية القومية وانتكاسات الواقع العربي والقضية الفلسطينية.

يظهر ذلك في فيلم " الليل" ١٩٩٢، للمخرج محمد ملص أو بتفكيك العلاقة بين السلطة السياسية وسلطة العائلة في فيلم "نجوم النهار" ١٩٨٨، للمخرج أسامة محمد أو مقاربة الحياة المعيشية وصعوبات العيش التي تتعرض لها البيئة السورية المهمّشة نتيجة لواقع الاستبداد في الفيلم التسجيلي "الحياة اليومية في قرية سورية" ١٩٧٤، للراحلان عمر أميرالاي وسعدالله ونوس.

كيف يرى المخرجون والمخرجات السوريات الرقابة اليوم؟ (10)

رغم أن الرمزية واللجوء إلى الدلالة والمجاز لخلق حالة من الإيهام وتمثّلات الواقع، هي من صلب العمل السينمائي وبنية الصورة السينمائية. إلا أنها كانت سبيلاً للسينمائيين السوريين لتجاوز حالة الحصار الرقابي والنظر إلى الواقع المثقل بتلك الحالة من انعدام الثقة في مشروع الحزب الذي وصل إلى السلطة عبر ثورة توسّم السوريون بها، إعادة إحياء للمجتمع ونهضته. هذا الأمر يمكن ملاحظته في فيلم عمر أميرالاي الأول "محاولة عن سد الفرات" ١٩٧٠. الذي كرّسه للإشادة بإحدى منجزات حزب البعث الحاكم، بناء سد الفرات.

الفيلم حاز على جائزة الفيلم التسجيلي القصير في مهرجان دمشق الدولي لسينما الشباب ١٩٧٢. هذا الأمر شجّع المؤسسة العامة للسينما لتنتج له فيلم "الحياة اليومية في قرية سورية"، والذي مُنع من العرض لاحقاً.

المؤسسة والرؤية النقدية للمخرجين

أدركت السلطة ورقابتها، بأن لمخرجي الأفلام رؤية نقدية للمجتمع والسياسة تطرح صورة مغايرة للصورة التي يريدها حزب البعث، مما دفعها لتضييق الحصار على السينمائيين. شهدت المؤسسة العامة انقسامات وخلافات بين المخرجين وبين الإدارة التي تماهت مع موقف السلطة، فتوقف مخرجون مثل المالح وملص وأميرالاي عن العمل مع المؤسسة، لكنهم لم يتوقفوا عن صناعة أفلامهم، وواصلوا رؤيتهم الإستشرافية لواقع الحياة في سوريا خلال عقود حكم البعث.

في هذا السياق جاءت أفلام مثل "صندوق الدنيا" ٢٠٠٢، الذي يواصل فيه أسامة محمد المضي عميقاً في تفكيك العلاقة القائمة بين بنية العائلة وتشرذمها، وفي الخضوع لسلطة الموروث الديني بالتوازي مع السلطة السياسية. أما في فيلم "الطوفان في بلاد البعث" ٢٠٠٣ يقوم المخرج عمر أميرلاي بتعرية شعارات الحزب وهشاشتها فنرى مفاهيم بناء المجتمع الاشتراكي المتقدم تتصادم مع واقع مزري ومتخلف، فيما صور القائد وحدها هي ما يرتفع فوق هذا الخراب الروحي والاجتماعي.

"عام ١٩٧٠ كنت من مؤيدي تحديث بلدي ـ سوريا بأي ثمن. ولو كان الثمن تكريس فيلمي الأول للإشادة بإحدى منجزات حزب البعث الحاكم، بناء سد الفرات. واليوم، ألوم نفسي على ما فعلت"

بهذه العبارات يقدم أميرلاي فيلمه الأخير "الطوفان في بلاد البعث"، وهي إذ تعكس تجربته التي امتدت على مدى ثلاثة وثلاثين عاماً، تفصح أيضاً عن تجربة جيله من السوريين، خلال حكم البعث.

تجربة عمر أميرلاي، شكلت حالةً خاصة بين أقرانه من السينمائيين السوريين، لناحية التزامه بصناعة الفيلم التسجيلي، وما طرحته هذه الأفلام من رؤية نقدية صادمة ومباشرة للواقع، عبر ذهابها للفرد المهمّش والمقهور في علاقته الجدلية مع السلطة.

ما بعد الثورة.. موجة جديدة

أثّرت هذه الأفلام على موجة لاحقة من السينمائيين الشباب، الذين وجدوا أنفسهم خارج المؤسسة الحكومية وآليات عملها التي لم تنسجم مع طموحاتهم. ومع ظهور تقنيات الفيديو والإمكانيات التي أتاحتها لصناعة أفلام ذات طابع مستقل من الناحية الإنتاجية والفكرية، تشكّلت مع بداية العشرية الأولى للقرن الواحد والعشرين موجة جديدة من صانعي السينما في سوريا، وتأسيساً لمفهوم السينما المستقلة.

لكن طوفان الصور التي خرجت من سورية بعد اندلاع الثورة، وطبيعة هذه الصور التي أصبحت جزءاً من الصراع الذي تشهده البلاد، كان من شأنها أن تحمل مقولة روبير بريسون بعيداً، خارج الإطار الفني والشرط المادي لعملية صناعة الأفلام، نحو أسئلة ملحّة عن دور الصورة وطبيعتها في زمن التحوّلات السياسية والاجتماعية. وعن كيفية مقاربة هذه التحولات، من خلال صياغة خطاب ينحاز للناس المهمشين في الحرب، ونحو تشكيل وعي سياسي جامع.

المشهد السينمائي ما بعد ٢٠١١

حمل المشهد السينمائي السوري بعد عام ٢٠١١، تغيّراً جذرياً في شكل الأفلام التي ظهرت بعد انطلاقة الثورة من ناحية الصورة، ومن ناحية الموضوعات التي قاربتها هذه الأفلام. بالتأكيد ارتبط هذا التغيير بجوهر الحراك الثوري، من خلال محاولة المحتجّين والناشطين نقل الصور الحيّة من الشارع المنتفض، رغم الصعوبات والمخاطر التي أودت بحياة الكثير منهم.

اغتراب السينما السورية (8)

10 شباط 2020

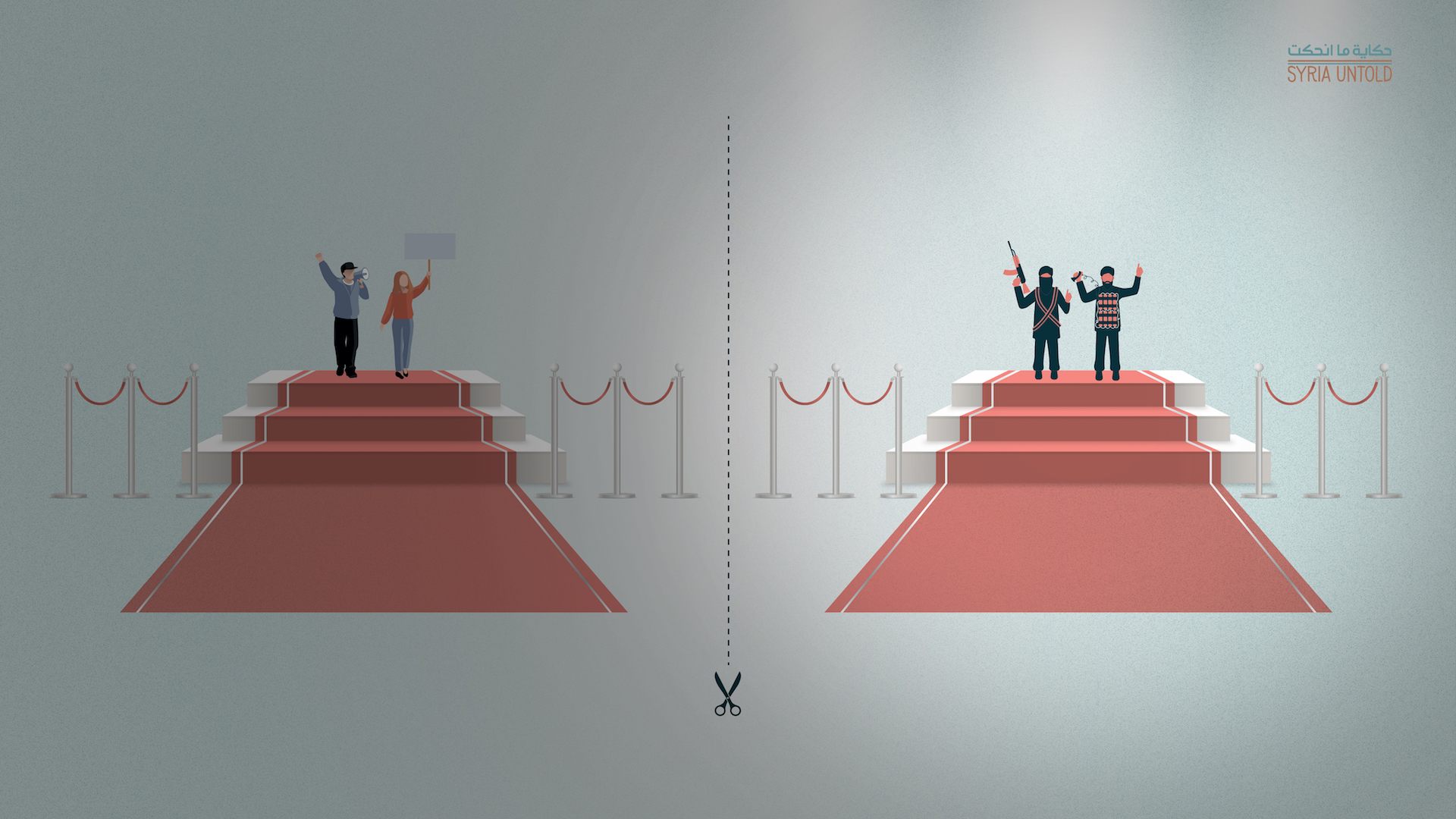

شهدت بداية هذه المرحلة نمطاً خاصاً من الفيديوهات التي خرجت من شوارع المدن والأحياء الثائرة، وانحصرت مهمتها في نقل الحدث اليومي وتحديد مواقع التظاهر وشعارات المحتجين، كردّة فعل أيضاً على التعتيم والصمت الذي فرضه النظام، وإغلاق البلد أمام وسائل الصحافة والإعلام.

الكثير من مقاطع الفيديو التي قام المتظاهرون بتصويرها من خلال كاميرات هواتفهم، اتّسمت ببساطتها وعدم الدقّة في صورتها. وهي تنقل لنا الحدث الذي يعيشه المتظاهر ـ المصوّر. ما يميز هذه الصور جرأتها وعفويتها، ومحاولاتها المستميتة للتأكيد على تلاحم الجموع في الشوارع، وحركات أجسادهم المنسجمة، سواء في التمايل مع الهتافات أو الرقص على أنغام الأناشيد الثورية، أو حتى الركض والتفرّق حين ينهال عليهم رصاص رجال الأمن.

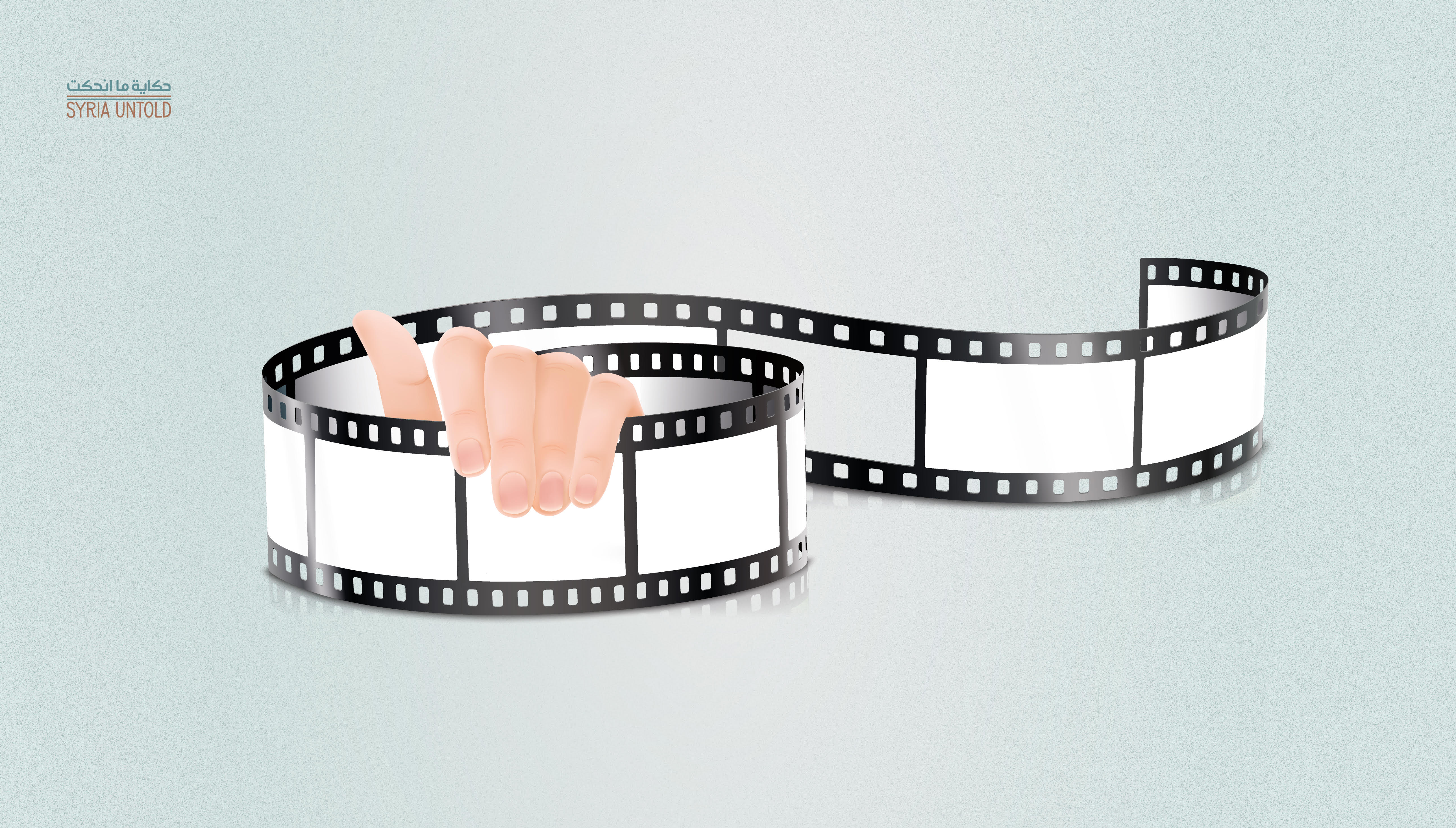

لم يدم الأمر طويلاً حتى أصبحت هناك حاجة لتحرير هذه الصور أيضاً من سلطة الإعلام نفسه عبر ضرورة توليف المقاطع ضمن حكايات تروي واقع الثورة والشارع المنتفض من خلال صناعة أفلام وسرديات تحاول نقل مجريات الأحداث.

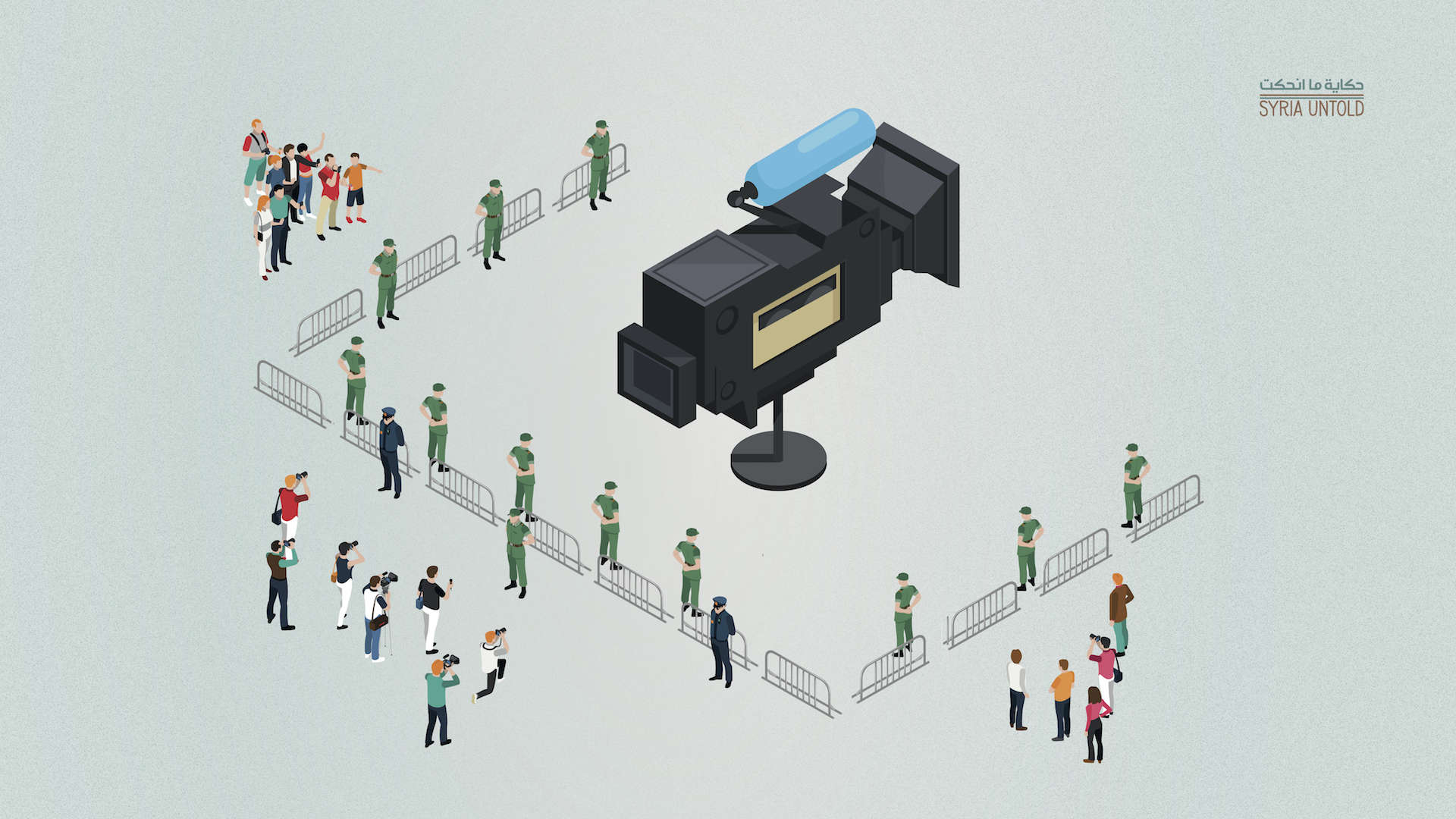

المؤسسة العامة للسينما بعد الثورة

من جهتها، استمرت المؤسسة العامة للسينما بإنتاج الأفلام التي قدّمت رؤية تنسجم مع وجهة نظر السلطة عن الأحداث، كان الفيلم الروائي فيها هو المنتج الغالب بالعموم. كما حافظ الإعلام الرسمي على صورته، من خلال الكاميرا الاحترافية والمثبّتة فوق الحامل الثلاثي الأرجل، والتي نقلت صوراً من المحافظات والمدن السورية بما يفيد أن الأوضاع مستقرّة، وأن النظام لا يهتزّ لمجرد احتجاجات يقوم بها مجموعة من المندسين ومثيري الشغب.

هذه الصورة الرسمية التي تمثّل النظام بثباته وتعنّته، رافقتها مقاطع فيديو قام بتصويرها الكثير من المدنيين الذين ساندوا النظام وعناصر الأمن والجيش في قمع الثورة، وتم تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تنقل لنا صور الذين كانوا يتظاهرون وهم مقيّدون على الأرض وأرجل الشبيحة وأعقاب البنادق تنهال عليهم بالضرب. كما خرجت لقطات مصوّرة في المعتقلات وهي تبيّن حالات التعذيب والإذلال التي يتعرض لها مواطنون تم اعتقالهم خلال المظاهرات.

لم يكن فعل القتل نفسه كافياً. وإنما الإمعان في تعذيب الجسد وانتهاكه، كان أسلوب النظام في سوريا بإلغاء فعل الثورة عبر القضاء على جسدها.

لم يكن فعل القتل نفسه كافياً. وإنما الإمعان في تعذيب الجسد وانتهاكه، كان أسلوب النظام في سوريا بإلغاء فعل الثورة عبر القضاء على جسدها.

هذا الواقع حمل معه تناقضات وأسئلة بخصوص الصورة السينمائية، بين التسجيلي المواكب للحدث السوري، والذي تُصنع مشاهده في قلب الحرب، كشهادة آنية عما يجري، ترسم معالم التراجيديا السورية كما هي في الواقع وبين التوليف الروائي لسرد فرضية تخيّلية عن الحدث.

الصورة تتحرّر ومجتمع ينقسم

وإن كانت الثورة قد حملت مع انطلاقتها تحريراً للصورة من قيود السلطة الرقابية، لتكون بمجموعها صوراً تنقل الواقع الذي تعيشه سوريا، ووثيقة بصرية متحررة من التزامات الشكل الفني والرمزية التي كانت سمة عامة للأفلام السورية في المراحل السابقة. لكن ذلك لم يمنع أن يخضع بعضها لشروط الجهات المنتجة.

سينما جديدة في سوريا (7)

04 شباط 2020

أثارت هذه الأفلام جدلاً حول الموقف الأخلاقي والفني الذي يتوجب على صانعيها ومواضيعهم الإلتزام بها. وهو أمرٌ لطالما تم تناوله في السينما التي رافقت الأحداث والتغيّرات الكبرى في العالم. لكنه في حالة الوثائقيات السورية شكّل في حد ذاته نمطاً لصور متضادة.

الانقسام الحاد في المجتمع السوري تجاه الموقف من الثورة، أوجد أسئلة تتعلق بالجمهور الذي تتوجه إليه هذه الأفلام، ومنصّات العرض المتاحة لها، والتي انحصر معظمها في المهرجانات الدولية والعروض الخاصة.

يمكن التمييز بين سرديات عامة حاول فيها صانعوا الأفلام الذهاب إلى تكوين رؤية عن الواقع الذي بدأ مع الثورة والتحوّلات التي طرأت عليها من خلال الصراع المسلح.

"العودة إلى حمص"

في فيلم "العودة إلى حمص" ٢٠١٣، يتابع المخرج طلال ديركي سيرة عبد الباسط الساروت وتحوّله من متظاهر سلمي ومنشد في المظاهرات إلى مقاتل في صفوف الجيش الحر، وفي مرحلة لاحقة في صفوف فصائل ذات توجه وخطاب إسلامي. لا يقدم لنا الفيلم انعكاس هذه التحولات الجذرية والمصيرية على شخصية الشاب الذي تحوّل من نجومية حراسة منتخب الكرامة إلى نجومية الشارع المتظاهر، ومن ثم رفض الكثيرون له حين اضطرته ظروف القتال الميدانية لإجراء تحالفات من شأن بعضها أن يكون تنازلاً عما بدأه في ثورة رفعت شعارات الحرية والكرامة والتغيير.

النهاية في فيلم "العودة إلى حمص" هي اللحظة التي تبدأ فيها حكاية الساروت التراجيدية. وتراجيديتها تأتي من هذه الصيرورة التي فرضتها تناقضات وصعوبات وتعقيدات الوضع السوري.

"منازل بلا أبواب"

أما في فيلم أفو غابريليان "منازل بلا أبواب" ٢٠١٦، يتخذ السرد الذاتي والحكايات الشخصية موضوعاً أساسياً. حيث ترصد الكاميرا لحظات الانتظار والحصار التي يعيشها المخرج مع والديه في مدينة حلب، في حي الميدان تحديدا. تحتفظ الكاميرا بمسافة أمان من الشارع الذي يتم رصده عبر شرفة المنزل، الصور التي تلتقطها كاميرا غابريليان تشي بالقلق والخوف والترقّب التي تطغى على أجواء الفيلم. هذا التوتر الذي تنقله الصورة لا تتعلق أسبابه بما يقوله الأب، من ضرورة الحذر أثناء التصوير، وكون الكاميرا قد تتسبب بمشكلة لجميع أفراد العائلة، وإنما المقاربة التي يقوم بها المخرج بين الوضع الذي يعيشه سكان المدينة الأرمن في الراهن السوري، مع موضوع المذبحة التي ارتكبت بحق الأرمن في عام ١٩١٥، من خلال مشاهد أفلام تتحدث عن المجزرة، تشي بذلك التخوّف من الواقع السوري، وتفتح سياقاً لذاكرة الأرمن عن تاريخ مرير مليء بالدم والمذابح.

"ماء الفضة"

المنفى وما يخلقه من شعور بالعجز نتيجة الابتعاد عن الوطن يجعل المخرج أسامة محمد يقوم بمقاربة عبر اللغة والصورة في فيلم " ماء الفضة" ٢٠١٤، الذي أنجزه بالإشتراك مع وئام سيماف بدرخان. تنسحب الصورة المشغولة بجماليات فنية عالية لطالما تميزت بها أفلام محمد، لصالح مشاهد من نوع هذه الفيديوهات، التي يتم توليفها مع المادة التي صورتها سيماف في حمص المحاصرة. هذا التوليف لمقاطع اليوتيوب ضمن بناء الفيلم السينمائي، ينزع عنها صفة التوثيق لحالة العنف والقتل، نحو سردية تحاول فهم إعادة إنتاج الوحشية في الصراع الذي شهده السوريون مقابل طلبهم للحرية. الجسد المنتفض للحرية هو ذاته الجسد الأسير في المعتقل، يتماثل مع المكان محاصراً ومدمّراً في حمص.

"لسه عم تسجل "

في فيلم " لسه عم تسجل " ٢٠١٨، الذي أخرجه غياث أيوب وسعيد البطل، يتحدث سعيد لمجموعة من المصوّرين في منطقة دوما المحاصرة حول كون الصورة هي خط الدفاع الأخير ضد الزمن. حقيقة واضحة وبسيطة، لكنها تفيد بالغاية العظيمة للصور في زمن الصراعات. الحديث عن جماليات الصورة وعن تأثيراتها الفنية، يتراجع عند الاصطدام بواقع الحياة المعاشة، في اللحظة التي تبدأ فيها الكاميرا بتسجيل الحدث الذي يجري أمامها. لا استحضار لمشاهد وشخصيات ذات طبيعة درامية، لا ديكورات ومؤثرات بصرية أو صوتية. واقع الحرب والحصار يطغى على كل شيء. مسافة صغيرة تفصل بين خطوط النار حيث قوات المعارضة وقوات النظام في الطرف الأخر. مقاتل من الجيش الحر يتحدث عبر اللاسلكي مع مقاتل من جيش النظام. فيما الكاميرا تسجّل حتى ما بعد سقوط المصور صريعاً برصاصة قناص.

هذا التأكيد على أهمية الكاميرا كشاهد على درامية الحرب، يبدو في الكثير من الأفلام كفعل مقاومة، فرضته الحاجة لرواية تأثير الصراع على مجموعات محدّدة من الأشخاص. لكنه يمنع من تشكيل رؤية أوسع عن التحولات العامة للمجتمع.

"إلى سما"

في فيلم "إلى سما" ٢٠١٩، لوعد الخطيب، التي توثّق على مدى خمس سنوات بدايات الثورة في مدينة حلب، تكون الكاميرا شاهداً على يوميات الحصار الذي تعيشه المدينة، حيث تتوضّح مأساة الحرب وقصف المدنيين في المستشفيات، لكن مع التوجه الذي تأخذه الخطيب في الإعلان عن أن شهادتها هذه موجهة لطفلتها سما التي ولدت أثناء الحصار، تتجاور الذاتية مع الموضوع العام، لتتشكل مسارات من رسائل متعددة عن العنف والخوف، وعن الحب والأمل، في محاولة للإجابة عن السؤال: لما بدأ كل هذا؟ ولما اختار السوريون في الثورة المضي في توثيق موتهم؟

ليس من فيلم محدد بذاته يحمل الجواب على هذه الأسئلة، لكن الوعي والإحساس بأهمية الصورة ـ الوثيقة، في المأساة السورية، كفعل مقاوم ضد الزمن، هو الذي سيحررها لاحقاً من الضرورة التي جعلتها طرفاً في الصراع، لتصبح شهادة تساعد في فهم نشأته وتطوره عبر سنوات سوريا الأصعب في تاريخها.