حين كنت طفلًا، كنت أكره اسمي كثيرًا، إذ كنت أشعر أن أسماء الأطفال في القرية أجمل من اسمي الذي أراه تقليديًا وغير جميل. كنت أفضل عليه أسماء مثل شادي أو فادي أو مازن، أسماء طبيعية لا تحيل إلى دين أو قومية أو جماعة. ولاحقًا حين دخل التلفزيون إلى بيتنا، صرت أفضل أسماء شخصيات الكرتون في برامج الأطفال، وحين كنت أسأل أمي منزعجًا: لِمَ لم تسميني “ريمي” أو “ساسوكي”، وهي شخصيات كرتونية في برامج الأطفال، كانت تجيبني: وهل هناك أجمل من اسم النبي؟

من "روضة" دمشق إلى "آينشتاين" برلين.. خفقة قلب

20 آب 2020

في ذلك الحين، لم أكن أعلم من هو النبي الذي تتحدث عنه، كما لن أعلم أن علاقتي مع اسمي ومكان مولدي ستبقى مضطربة، وأنا أتجول في عالم يزداد انحدارًا، يومًا بعد يوم، نحو الهاوية؛ إذ يبدو أن التقدم البشري في مجال التكنولوجيا والطب وغزو الفضاء يترافق مع انحدار، أو في أحسن الأحوال، مع عدم تقدم في ما يخص علاقة الإنسان مع الإنسان، تلك العلاقة التي تزداد توترًا وسوء فهم واضطراب وعنصرية، علاقة تُحمّل يومًا بعد يوم بالمزيد من النظرات المسبقة والسلبية والكثير من العداوة والحقد. وليس الإرهاب والحروب والموقف السلبي من اللاجئين وتصاعد الشعبوية واليمين في كل أنحاء العالم، إلا أحد تجليات هذه العلاقة المضطربة، التي يمكن التقاطها من تفاصيل صغيرة، تعكس أحوال هذا العالم المضطرب، الذي يضعك في خانة ما أو يصنفك في فئة ما، بناءًا على لونك أو اسمك أو مكان ولادتك، وكأن الإنسان (كل الإنسان)، بما يحمل من آفاق لا حدود لها، وهوية مفتوحة، وعوالم لم يتمكن علماء النفس والاجتماع من الإحاطة بها حتى اليوم، يختزل إلى مجرد اسم ولون! وكأن اسمك ومكان ولادتك ولونك هي الأمور التي ستحدد من أنت، مهما فعلت أو صنعت أو أبدعت!

لعبة الأسماء في سورية مرعبة مرتين: مرة بسبب الاستبداد، ومرة بسبب المجتمع الذي يضعك في خانة ما، عندما يسمع اسمك

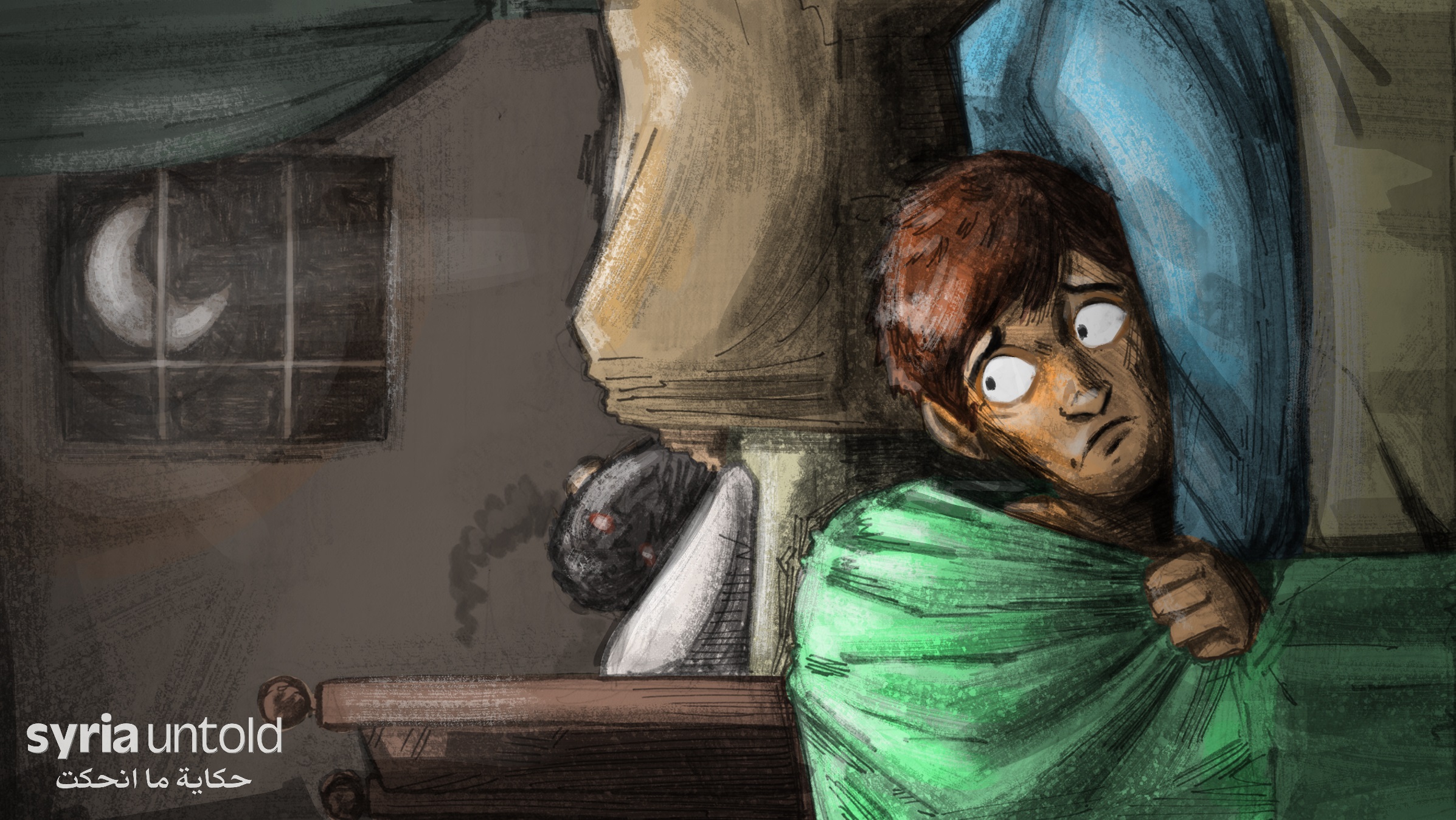

كثيرًا ما أتعرض لهذا الأمر في المطارات، إذ كوني سوريًا من جهة وأسمر اللون من جهة أخرى، وكون أن اسمي يشير إلى الإسلام دينًا، رغم أني لا ديني في حياتي وسلوكي اليومي. رغم ذلك، أجد نفسي موضع شبهة دائمًا، إذ يوقفني الشرطي ويدقق في جوازي سائلًا إياي عن “الفيزا”، وما إن يقرأ عليها إقامة عمل أو صحفي حتى تتغير سحنة وجهه من السلب إلى الإيجاب، أو أن يوقفني شرطي آخر ليضع على يدي تلك المادة التي لا أعرف حتى الآن ما هي، ثم يُطلق سراحي مع نظرة شكاكة ومرتابة. أبتعد عنه قليلًا لأرى إن كان هذا الإجراء يشمل الجميع، وخاصة ذوي البشرة البيضاء والشعر الأشقر، فأجد أنه لا يشملهم. الأمر الذي يجعلني متوترًا ومستفزًا طيلة الرحلة، فيما الخيال يطوف بي نحو البلاد التي هربت منها، نحو أمي التي يحصل أن أعاتبها في هذه اللحظات على هذا الاسم الذي أطلقته علي، نحو طفولتي حين كان يسخر الأطفال من اسمي، نحو ذلك الشخص الذي قُتل في إحدى غارات النظام السوري، وكان يحمل نفس اسمي، ليكون الأمر الشرارة التي ستدفعني إلى كتابة كتابي الثالث (كمن يشهد موته)، نحو الثورة السورية، حين كان مكان الولادة لا الاسم منجاة في بلاد الاستبداد، هل قلت منجاة؟

نعم، لأني ولدت في قرية على الساحل السوري، الأمر الذي حتّم أن يكون على جواز سفري: “مكان الولادة: طرطوس”، وقد كان أغلب سكان هذه المدينة مؤيدين للدكتاتورية، في حين أني كنت معارضًا. ولكن وجود مدينة طرطوس على جواز السفر كان يبعد احتمال أن أكون معارضًا، إذ لا يتوقع عناصر الأمن المنتشرون على الحواجز أنه يمكن أن يكون هناك معارض في البيئة المؤيدة للدكتاتورية، الأمر الذي دفع أصدقائي إلى أن يُجلسوني دائمًا في المقعد الأمامي في التكسي بجانب السائق، لأن العسكري الذي يقف على الحاجز، ما إن يرى اسم مدينة طرطوس، حتى يقول لي، وابتسامة على وجهه: هلا بالحبيب من أي ضيعة يا معلم؟ وحين أجيبه، يبتسم ابتسامة رضى، ويسمح لنا بالمرور دون أن يطلب هويات البقية ودون أن يفتش السيارة في أحسن الأحوال، في الوقت الذي يكون فيه قلبي قد وقع بين قدمي من الخوف، ولا أتنفس الصعداء حتى تبتعد السيارة عن الحاجز، وهي اللعبة التي لم يعد من الممكن لعبها لاحقًا.

لعبة الأسماء في سورية مرعبة مرتين: مرة بسبب الاستبداد، ومرة بسبب المجتمع الذي يضعك في خانة ما، عندما يسمع اسمك. فإن كان اسمك عمر أو معاوية أو بكر، فهذا يعني أنك متهم بالثورة والعداء للنظام، وهذا يعني أنه يمكن أن تُوقف على الحواجز وتهان، ريثما يتأكد عنصر الأمن من أنك غير متهم بشيء، حتى في هذه الحالة، فإن اسمك يعطيه الحق بأن يهينك، فاسمك وحده أمرٌ مستفز له ومبرر له لأن يفعل ما يريد، أوَليس اسمك يتشابه مع أسماء أعدائه؟ وإن نجوت من براثن الاستبداد، فسيستحيل أن تنجو من براثن المجتمع، الذي ما إن يسمع اسمك أو مكان مولدك، حتى يضعك في خانةٍ ما، ولهذا كان صديقنا الكاتب عمر قدور، حين يقدم نفسه لأحد جديد، يقول: اسمي عمر، لكني لستُ سيئًا إلى هذا الحد. لأن اسم (عمر) منبوذ، عند بعض طوائف الأقليات في سورية!

إن نجوت من براثن الاستبداد، فسيستحيل أن تنجو من براثن المجتمع، الذي ما إن يسمع اسمك أو مكان مولدك، حتى يضعك في خانةٍ ما

إن مقارنة ما يحصل لي في المطارات اليوم، مع ما كان يحصل في بلدان الاستبداد، تدفعني نحو طرح أسئلة أخرى: إذا كنت هربت من الاستبداد الذي يعاقبك، ويشك بك لمجرد أنك تملك رأيًا، فهل جئت إلى بلاد تشك بك بسبب اسمك أو لونك؟ هناك أنت متهم بالحرية، وهنا أنت متهم بالإرهاب؟ هل يضيق العالم إلى هذا الحد؟ متى نصل إلى عالم، لا يكون العدو عدوًا لمجرد أنه ذو لون مختلف أو ابن ثقافة أخرى، أو لأنه يحمل اسمًا ما؟

صديقي الذي جاءته طفلة في برلين، اختار لها اسم “صوفيا”. وحين سألته عن سبب اختيار هذا الاسم، أجاب أنه اسم بين الشرق والغرب، معروف هنا وهناك، ولا يحيل إلى دين أو عرق أو.. لا شك أن صديقي، يسعى لأن يجنب ابنته أن تتعرض لأي موقف في المستقبل بسبب اسمها، ولكن ما الضامن؟ نفس الأمر أفكر به منذ الآن، أنا وحبيبتي، إذ نعمل جهدنا في أن نختار لابنتنا اسمًا لا يحيل إلى أي قومية أو دين أو جماعة أو شرق أو غرب.. دون أن يكون هناك أي ضامن، فالعالم -كما تشير الأحداث التي تتقدم نشرات الأخبار اليوم- يذهب نحو مكان معاكس تمامًا لما نريد ونحلم، فهل يمكن للإنسان الذي وصل إلى نقاط بعيدة جدًا في الفضاء، وبات يحلق بين الكواكب، أن يقترب قليلًا من أخيه الإنسان على نفس الأرض؟ وما تنفعنا الكواكب فيما نحن نحارب بعضنا وندمر كوكبنا بالحروب والعنصرية والكره والإرهاب ورفض الآخر؟

(نشر هذا النص للمرة الأولى في شبكة جيرون)