بمرور عقد على الثورة السوريّة ومساراتها المتشعبة، والربيع العربي عمومًا، فإنّه من الممكن استعادة الحدث وتناوله من زوايا مختلفة؛ قد تتراوح بين استعادة لحظة الأمل التي رافقت هذه الثورات، أو التركيز على ما مثلته الانتفاضات من فتح المجال العام المغلق قسريًا من عقود بقوة أنظمة الاستبداد العربي بتنويعاتها، وظهور العرب للمرة الأولى -حقًا- كذات إنسانيّة فاعلة تسعى إلى التحكم بمصيرها وأمرها. في المقابل يمكن التركيز على الهزيمة والانكسارات والإحراجات التي لازمت الانتفاضات وكانت سببًا في المآلات المأساويّة لها. زوايا تناول الحدث المتباينة ليست دومًا متعارضة بالضرورة، إنّما قد تكون متكاملة بحيث تقدّم صورة أكثر تنوّعًا ومتعددة السويّات للثورة السوريّة والربيع العربي. فلا زاوية نظر مفردة أو لحظة وحيدة تكفي لفهم أو للنظر إلى الثورة السوريّة، وإن كان النص الحالي ينطلق من لحظة الهزيمة والإحراجات في محاولة للنظر إلى مسيرة الانتفاضة خلال عقد.

الانطلاق من الهزيمة وأسئلة الالتباس الخاص بالثورة يفترض تمييزًا أساسيًا بين عدالة انتفاض وتمرد المظلومين، وتصوّر المظلومين أنفسهم عن العدالة، والذي قد يكون سببًا لهول أشدّ من (أو لا يقل عن) الهول الذي انتفضوا عليه. وأعتقد أنّ هذا التمييز المتعسر والحاجة المُلحة إليه في السياق السوري يقعان في أصل الالتباس السوري.

التباس الثورة

كانت الثورة السوريّة مثار التباس عميق لدى العديد من الفئات الاجتماعيّة والتيارات السياسيّة اليساريّة والقوميّة خصوصًا، سوريًا أو عربيًا. وفي أحيان كثيرة تحوّلت هذه الخشية إلى عداء صريح وفي أحيان أخرى اكتفت بموقف سلبي عام من الثورة. لم يستبطن الموقف المعادي للثورة بالضرورة انحيازًا للنظام، بل ربما ترافق مع موقف لا يقل سلبيّة من النظام السوري. الموقف من الثورة هنا لم يكن مؤطر في منطق مثنوي، مع أو ضد، كما حاول الثوار والنظام تقديمه. بالطبع لم يكن هناك الكثير وقتها، وربما للآن، مما يسعف هذا الموقف في الحفاظ على نفسه أو تحويله لخيار جدي، سواء لقسوة الصراع واستقطابه. والأهم، ربما، أنّ الحياد بين القاتل والقتيل، بين القوي والضعيف، لم يكن في محصلته حيادًا.

التباس الثورة السوريّة، خاصة بعد سنوات الحرب الأهليّة والصراعات الطائفيّة وصعود الجهاد الإسلامي، يمثل نقطة بداية جيدة للنظر مرة أخرى فيما حصل.

يمكن لحد كبير تفسير قلّة تعاطف العديدين مع الانتفاضة بالأدلجة العالية، اليساريّة والقوميّة، والنظر إلى العالم بشكل حصري من زاوية الإيديولوجيا التي يصدرون عنها وما تفرضه من صراعات. مثلًا، تحديد الموقف من أيّ صراع يتم من خلال تحديد موقعه بالنسبة إلى الصراع المركزي مع الإمبرياليّة الأمريكيّة، وهكذا لا يعود للصراعات المحليّة أي مضمون ذاتي، ويمكن تبرير الانحياز لأسوأ أنظمة الاستبداد انطلاقًا من تناقضها مع الإمبرياليّة. لكن هذه الأدلجة العالية لم تعمل في اتجاه واحد، ضد المنتفضين، بل أيضًا إلى جانبهم، مثل انحياز العديد من الجماعات والتيارات إلى الثورة السوريّة انطلاقًا من كون المنتفضين مسلمين سنة يواجهون نظامًا علويًا. الأدلجة السلبيّة من قِبل اليساريين والقوميين قابلتها أدلجة إيجابيّة من طرف الإسلاميين. رغم هذا، فإنّ هذه الأدلجة بقيت محصورة في جمهور صغير نسبيًا، ولا يمكن لها تفسير الموقع الملتبس العام للثورة لدى جمهور عريض يتجاوز حفنة المؤدلجين الصارمين. بدورها، تتحمل هذه الأدلجة المزدوجة مسؤوليّة جانب مهم من التباس الثورة السوريّة. فهل هذه الأدلجة جزء من إيديولوجيا الثورة نفسها، بما يفسر المسافة التي أخذها اليساريون والقوميون من الثورة (من حيث كونها ثورة إسلاميّة)، في مقابل تماهي إسلامي معها. يبدو أن تقديم إجابة صريحة ومباشرة عسيرًا، لأنّنا سنجد كلّ ما نريد إن رجعنا إلى التصريحات الثوريّة العديدة خلال السنوات الأولى، من الوطنيّة إلى الإسلاميّة.(1)

في سرديّات الثورة السوريّة

15 آذار 2021

التباس الثورة السوريّة، خاصة بعد سنوات الحرب الأهليّة والصراعات الطائفيّة وصعود الجهاد الإسلامي، يمثل نقطة بداية جيدة للنظر مرة أخرى فيما حصل. كانت الثورة السوريّة ملتبسة حقًا، وكذلك الثورات العربيّة كما ظهر لاحقًا، غير أنّ الالتباس السوري كان أكثر حدة وعمقًا وأكثر تكلفة في النهاية. فالالتباس هنا ليس تنازعًا حول تشويه الثورة، أو بابًا لدفع تهمة عنها، أو لإدانة تيار لموقفه منها (لقد أصبحت كلّ هذه المسائل فعليًا وراءنا اليوم) إنّما للإشارة إلى واقعيّة المأزق السوري وما يمكن لنا تعلمه منه.

ثورة حريّة وتمرّد اجتماعي

امتازت البدايات الأولى للحراك السوري بحضور واسع ومتنوع، دون أن يعكس في مستواه مستوى التنوّع السوري. فأبناء الأقليات حضروا في الساحات وإن بشكل رمزي ومحدود، كذلك حضرت المعارضة السوريّة الوطنيّة والديمقراطيّة بأطرها العامة، وهي التي انقسمت لاحقًا حول أسئلة التسليح والتدخل إلى جماعتين متخاصمتين، تابعت الأولى مع المؤسسات السياسيّة للثورة مثل المجلس الوطني والائتلاف وأخرى بقيت خارجها (هيئة التنسيق الوطني).

خلال هذه الفترة تمحور الخطاب الثوري العام حول قيم عامة، الحريّة والكرامة ووحدة الشعب السوري واعتبار الانتفاضة السوريّة موجة من موجات الربيع العربي، الذي نُظر إليه باعتباره نزاع مع الأنظمة السلطويّة (النضال من أجل الديمقراطيّة) وتمرّد شبابي (تحولات جيليّة مع أزمة اقتصاديّة عميقة تمس الأجيال الشابة) وصراع اجتماعي (الريف والمدن والأحياء الطرفيّة المهمشة المتضرّرة من التحولات باتجاه الانفتاح وسياسات السوق).

إضافة إلى كون نظام البعث في سوريا نظامًا تسلطيًا، فقد كان أيضًا نظامًا تشاركيًا، يؤمّن مشاركة الجماعات في المصالح والوظائف الاقتصاديّة للدولة، إضافة إلى تولي ممثلي هذه الجماعات دور الوسيط بين الدولة وأبنائها فيما يتعلق بالعديد من شؤونهم في مقابل ضمان ولائهم وخضوعهم للسلطة.

كانت صورة الثورة عن نفسها تشبه إلى حدّ بعيد صورة الثورات الديمقراطيّة التي عاشها العالم خلال عقود سابقة على الربيع العربي، من أمريكا اللاتينيّة إلى انهيار أنظمة الاشتراكيّة الواقعيّة في أوروبا الشرقيّة. لكن يجب ألا تفوتنا مسألة هامة، وهي أنّ هذه الصورة هي صورة الذين تحدثوا، الذين امتلكوا إمكانيّة الحديث للإعلام، الذين عرفوا كيف يتوجب عليهم صياغة مطالبهم بشكل مناسب لتوقعات داعمي التحول والثورة (وبالطبع كان العديد منهم مقتنعًا بهذه المطالب). كانت هذه إحدى الالتباسات الأولى، لقد أخذتنا هذه اللغة تمامًا وصدقناها. هي لم تكن كاذبة، أو على الأقل لم تكن كاذبة دومًا، لقد كنّا أبناء مجتمع تعلم لسنين ألا يصرّح بما يعتقد إنّما يصرّح بما هو مسموح، وبالتالي عليه استخدام لغة عامة ومسموحة للتعبير عمّا يفكر به، وهذا ما يعني من جانب آخر وجود معنى ضمني (باطني) غير مصرّح به.

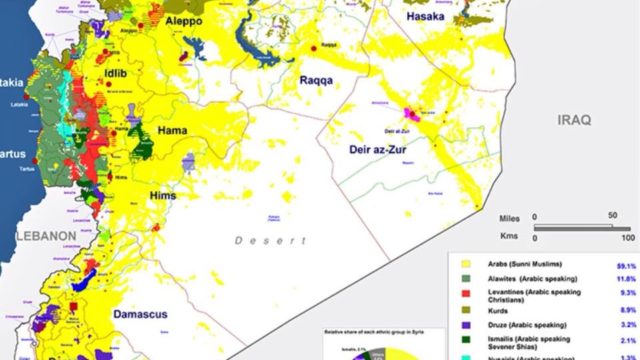

لم يكن مسموحًا الحديث علنًا عن الطوائف في سوريا (خارج مشهديّة عناق القس مع الشيخ تحت راية العلم السوري)، حيث تمّ إلغاء أي إشارة إلى الطوائف في المجال العالم. فتغيّرت أسماء المناطق، فصارت جبال العلويين أو جبال النصيريّة جبال اللاذقية وجبل الدروز صار جبل العرب ووداي النصارى أصبح وادي النضارة وهكذا. لكن الطائفيّة وتعبيراتها بقيت حاضرة بقوة في شكل الحياة وعلاقات السلطة، وحتى داخل اللغة ولكن دون تصريح علني (استخدام لهجة علويّة عند الحاجة).

الثورة الإسلاميّة والصراع الطائفي

إضافة إلى كون نظام البعث في سوريا نظامًا تسلطيًا، فقد كان أيضًا نظامًا تشاركيًا، يؤمّن مشاركة الجماعات في المصالح والوظائف الاقتصاديّة للدولة، إضافة إلى تولي ممثلي هذه الجماعات دور الوسيط بين الدولة وأبنائها فيما يتعلق بالعديد من شؤونهم في مقابل ضمان ولائهم وخضوعهم للسلطة. لم تعنِ هذه المشاركة مشاركة في السلطة. فقد مثلت النقابات مصالح وطلبات العمال والفلاحين وتولت إيصالها إلى الدولة وحازت على حق المشاركة في تقرير السياسة الاقتصاديّة والحصول على امتيازات ومصالح اقتصاديّة لأفرادها، في المقابل ضمنت النقابات بدورها خضوع وولاء من تمثلهم للدولة وقمع محاولات التمرّد ضدّ السلطة من داخلها (كلّ هذا قبل أن يضعف دور هذه النقابات بشكل متزايد منذ الثمانينات مع تبني سياسة اقتصاديّة جديدة). وعلى ذات المنوال، كان هناك تمثيل ومشاركة لجماعات أخرى مثل المسلمين والمسيحيين وغيرهم، وهنا يظهر دور رجال الدين المسيحيين والمسلمين.

من "الشعب يريد" إلى "الطوائف والأديان والإثنيات تريد"... السياسة بين النسب والانتساب

23 تشرين الأول 2018

تعامل النظام مع المسألة الطائفيّة، وهي مسألة مديدة في المشرق، من داخل منطقه التشاركي. فالتعامل مع الطوائف (خاصة المعترف بها علنًا) تمّ بتوسط ممثليها الشرعيين (وهم رجال الدين) وضمن منطق مضبوط لتوزيع السلطة والقوة بين الطوائف، وطبعًا ضمن مستويات مضبوطة سلفًا داخل خطاب الوطنيّة السوريّة والقوميّة العربيّة. مع ازدياد منسوب الطائفيّة العامة، وهو أمر كان للنظام دورًا مركزيًا فيه، وضعف أشكال الانتماءات الأخرى وتهميشها مع السياسات الاقتصاديّة الجديدة (النقابات والهويّات الاجتماعيّة التي اعتمدها البعث في حقبته الشعبويّة) صارت الهويّة الطائفيّة أشدّ بروزًا في الحياة العامة والوصول إلى الدولة وضمان الامتيازات. ترافق بروز الطائفيّة مع بروز أشكال متنوعة من الهويّات الأهليّة، فالعشائريّة عرفت انتعاشًا متجددًا في العقود الاخيرة (شيوخ العشائر في مجالس الشعب) وصار من الأسهل للمرء أن يعود إلى شيخ عشيرته (الذي تمّ نسيانه لعقود) لتأمين وظيفة أو إيصال تظلم من العودة إلى النقابة.

جعلت هذه التحولات من الهويات الأهليّة الأشكال الأكثر بروزًا واستخدامًا من قبل الناس فيما يخص علاقاتهم ببعضهم أو في علاقتهم بالدولة، وهذا بدوره امتد إلى الثورة السوريّة.(2) هل تكون الثورة السوريّة تأسيسًا لهويّة وطنيّة سوريّة جديدة أم تتحول إلى احتجاج وتمرّد سني، بالإحالة إلى عصبيّة سنية يتغذى عليها ويعبر عن ظلمها وقمعها؟ حتى ولو لم يكن كلّ السنّة مؤيدين للتمرد، وربما وقف جزء كبير منهم (خاصة أبناء المدن) صراحة ضدّ هذا التمرد. حُسم الأمر مبكرًا لأسباب متنوعة، ازدياد القمع الذي واجه فيه النظام الثورة، القضاء المبكر والسريع على المجموعات التي تبنت خطابًا وطنيًا، وهو قمع تشارك فيه النظام وأعدائه الإسلاميين، كلٌّ لأسبابه الخاصة، دور المال الخليجي في الأسلمة العامة للفصائل المقابلة. فالثورة السوريّة أخذت وبشكل متزايد صورة تمرّد سني محيلة على رموز ومعاني مرتبطة بهذه الهويّة (أسماء الفصائل من مرحلة مبكرة)، وتسعى إلى الحشد والتعبئة باستثاره هذه الهويّة (برغم الطبيعة الريفيّة والمدن المهمشة للثورة السوريّة، إلّا أنّها لم تركز على مسألة كونها تمرّدًا فلاحيًّا ومن فقراء المدن).

الثورة السوريّة بمعنى ما هي حرب طائفيّة، وهذا ليس حدثًا فريدًا في السياق السوري.

في مقابل تحول الثورة إلى صورة تمرّد سني، حافظ النظام على لغة وطنيّة معادية للتمييز الطائفي، مبقيًا على صورة الدولة: دولة لجميع مواطنيها. ففي حين لم يعد ممكنًا لأقليّات سوريا البقاء في مناطق الثورة تحت خطر القتل (علويون وإيزيدون عرفوا هذا تمامًا) أو أحوال شديدة السوء والمهانة (مسيحيون ودروز)، حافظ النظام على صورة وطنيّة عامة في مناطقه. تكلفة تسنين الثورة لم تقتصر على نزاع مع الأقليّات الطائفية، الأكراد بدورهم صاروا على خط المواجهة مع الثورة.

الثورة السوريّة بمعنى ما هي حرب طائفيّة، وهذا ليس حدثًا فريدًا في السياق السوري. فالتمردات الشعبيّة ضدّ النظام البعثي في سوريا، من أول تمرد في حماة 1964 إلى تمرّد الإسلاميين من نهاية السبعينيات حتى الهجوم على حماة 1982 إلى الثورة السوريّة، كانت تمردات إسلاميّة في إطار منازعة طائفيّة، فيما بقيت حركات الاحتجاج الديمقراطيّة واليساريّة محدودة الامتداد الشعبي، سواء العمل الشيوعي أو الحزب الشيوعي –المكتب السياسي، وإضراب النقابات المهنيّة في بداية الثمانينات ولاحقًا حركات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وعرائض المثقفين في التسعينات والسنوات الأولى لعهد بشار الاسد وصولًا إلى تنسيقيّات المجتمع المدني في سنوات الثورة الأولى. بقدر ما ساعد البعد السني للثورة السوريّة في الحشد والتعبئة وإعطاء معاني وقيم دينيّة تشجع على المواجهة والاستشهاد بعد انهيار الإيديولوجيّات اليساريّة والقوميّة في قدرتها على هذه التعبئة، فإنّها بالمقابل جعلت مساحة الثورة السوريّة مقيدة داخليًا وخارجيًا.

حروب بالوكالة

رغم أنّ الطبيعة الريفيّة للثورة السوريّة لم تلعب دورًا يذكر لجهة تقديم الثورة السوريّة كتمرّد اجتماعي من أجل المساواة والعدالة، إلّا أنّ الثورة السوريّة حملت العديد من سمات التمردات الفلاحيّة، وخاصة فيما يتعلق بجانبها العسكريّ، والذي تمثل بتشتّت الفصائل وتمركزها على قواعد محليّة وعصبيات أهليّة لا تتجاوز مناطقها.

لكن هناك أيضًا ما دخل إلى الموضوع وجعل الأمر أسوأ بكثير، وهو المال الخليجي السهل الذي انهال على الفصائل، وهو ما فتح الباب لتحوّل قادة الفصائل إلى أمراء حرب. لا تتوفر الكثير من المعطيات عن الإدارة الاقتصاديّة الخاصة بالفصائل خلال الحرب السوريّة، لكن هناك صورة عامة يمكن تقديمها الآن (وإن تكن بحاجة لتدعيمها بدراسات ميدانيّة وافية).

سيرة الساروت، كسيرة من الاحتمالات الملتبسة، هي سيرة الثورة السوريّة.

بوفرة الوصول إلى المال لم يصبح مطلبًا لأيّ من الفصائل تنظيم الدورة الاقتصاديّة المحليّة الخاصة بالمناطق الخاضعة لسلطتهم، فقدراتهم الماليّة والاقتصاديّة –بفضل المال الخليجي أساسًا- صارت غير مقيدة بقدرة المناطق المحليّة التي يتواجدون فيها. الأمر الذي جعل سكان هذه المناطق في موقع تفاوضي ضعيف إزاء هذه الفصائل. ولأجل الوصول إلى المال كان على الفصائل أن تنفذ ما يُطلب منها من طرف الممول (أي أنّها ضعيفة أمام الممول وشديدة القوة أمام المحليين)، وأيضًا كان يجب عليها أن تظهر قويّة بما يجعلها في موقع أفضل من الفصائل الأخرى لاجتذاب الدعم والتمويل. النزاعات العديدة والهائلة بين الفصائل للسيطرة على الحواجز يمكن فهمها من هذا الباب (إضافة إلى الدور الاقتصادي لهذه الحواجز والمتمثل بفرض الخوات). في المقابل صار الحرمان من التمويل الأجنبي (المرهون بخيارات سياسيّة) خطرًا على بقاء الفصيل واستمراره، سواء لجهة تأمين السلاح أو دفع رواتب لعناصره.(3)

سؤال السياسة، تأثّرها وتأثيرها على الرواية السوريّة

16 شباط 2021

لم يقتصر الأمر على الفصائل العسكريّة وحدها، فقد شاركهم النظام السوري الذي استمر اقتصاديًا بفضل المساعدات الإيرانيّة، وبالتالي هو بدوره لم يعد مستندًا إلى قدرة الاقتصاد السوري وحده، فالحرب الأهليّة تجاوزت تمامًا القدرة الاقتصاديّة للمجتمع السوري في عمومه، وهذا ما جعل من الأخير ضعيفًا وجعل الحرب السوريّة بدورها أمرًا خارجيًا لا يتعلق بقرار محلي. فيما لم يعد النظام يعيش على قدرات مواطنيه، إنّما علاقته معهم آلت إلى علاقة خوة وإعاشة من طرفه تجاههم.

هذا البعد الخارجي حوّل الحرب الأهليّة السوريّة إلى حرب وكالة،(4) لا يملك السوريون عمومًا الكثير من القدرة لتقرير مصيرها وأمر إنهائها. مما سهل تحوّل المقاتلين السوريين إلى أمراء حرب ومرتزقة في خطوة تالية (سواء للأتراك أو الروس والايرانيين).

تحوُّل السيّاق السوري إلى حروب الوكالة والتسويات الإقليميّة، أضاف التباسًا آخرًا حول الثورة السوريّة. فلم يعد ممكنًا النظر إلى أيّ انتصار في هذه الحرب بوصفه انتصارًا سوريًا محضًا، بل هو جزء من انتصار يتم تكريسه في نزاع إقليمي. وهذا يمثل قيمة مضافة من الالتباس لدى النظر إلى الانحيازات والجماعات التي دخلت على خط الانتصار للثورة السوريّة وفصائلها، من تركيا إلى الإمارات والسعودية وقطر. وهذا أضاف أسبابًا أخرى للريبة للعديدين، مثل الأكراد فيما يخص تركيا، الفلسطينيون فيما يخص الإمارات، لبنان فيما يخص السعوديّة والتيارات اليساريّة والقوميّة فيما يخص المحور الخليجي بعمومه.

الساروت صورة الثورة السوريّة

يمكن النظر إلى شخصيّة عبد الباسط الساروت باعتباره تعبيرًا حقيقيًا عن الثورة السوريّة والتباساتها، فالساروت كبطل شعبي يعبر إلى حدّ كبير عن جمهور الثورة ويعكس خلال مسيرته وتقلباته وأغانيه وشعاراته تحوّلات الثورة وتقلباتها. فالساروت بدأ في الظهور كحالة شعبيّة للانتفاض ضدّ الظلم، بطلًا عابرًا للانقسامات الأهليّة، يحدّد موقعه في مواجهة ظلم النظام دون تصوّرات إيجابيّة عمّا يريده، وبالتالي طرح قضايا تبدو في اللحظة الراهنة مجرّدة وبعيدة (مثل المواطنة وشكل الجمهوريّة المبتغاة وغيرها). رافق هذا الشكل السلبي للانتفاض ضدّ الظلم إحالة على حالة وطنيّة وإنسانيّة، حيث شارك فدوى سليمان (المنحدرة من أصول علويّة) الغناء (أغاني وطنيّة وتراثيّة) والاحتجاج على النظام. بعدها انتقل الساروت إلى توجهات إسلاميّة أو طائفيّة مع أسلمة الثورة، وبالتالي بدأ بالغناء ضدّ العلويين وتوعدهم، وصارت المواجهة التي ينتظم فيها مواجهة طائفيّة (هنا لم يعد لمثل فدوى سليمان مكان في خندق الثورة). لاحقًا بايع الساروت تنظيم الدولة الإسلاميّة عندما ظهر الأخير باعتباره القوة الأبرز في مقارعة النظام، وهو أمر تراجع عنه الساروت لاحقًا بدون أن يبدو أنّه ترافق بتراجع عن انحيازات إسلاميّة أو طائفيّة.

العلمانية في سوريا ضرورة وطنية وديمقراطية (8)

مسيرة الساروت تطرح التباسات أكثر بكثير مما تطرح مواقف إيديولوجيّة صارمة. بالتأكيد يمكن لمن يريد أن يرى في مبايعة الساروت للدولة الإسلاميّة وشعاراته الطائفيّة تعبيرًا عن "حقيقة" الساروت. وبشكل معاكس يمكن لآخرين أن ينظروا إلى الفترة الأولى باعتبارها حقيقة الساروت، فيما تبدو الطائفيّة والمبايعة أخطاء أو انحرافات إجباريّة تحكمها الظروف ولكنها لا تعكّر حقيقة الساروت الطيبة. ما أود الإشارة إليه هنا، هو أنّه ربما من الأفضل عدم اتخاذ إحدى اللحظات بوصفها لحظة "حقيقيّة" في مواجهة لحظات أخرى زائفة، على العكس النظر إلى كلّ السيرة بوصفها سيرة ملتبسة، سيرة حُبلى بإمكانات متنوعة ومختلفة، تحقق بعضها فيما لم يتحقق الآخر، انتصرت إحدى الإمكانات في لحظة ما وتراجعت في لحظة أخرى. وبوصفها سيرة من الإمكانات، فإنّه من غير المجدي تجاهل هذه الإمكانات أو تسويغها بشكل ظرفي، كلّ إمكانيّة (خاصة تلك التي تحققت) هي إمكانيّة حقيقيّة يجب أخذها تمامًا بعين الاعتبار عند قراءة هذه السيرة.

سيرة الساروت، كسيرة من الاحتمالات الملتبسة، هي سيرة الثورة السوريّة. بحيث لا يمكن إغفال بعض هذه الاحتمالات وإقصاؤها بحجة إنّها ليست تعبيرًا حقيقيًا عن الثورة. كلّ ما حصل كان تعبيرًا حقيقيًا عن هذه الثورة، وطنيتها الجنينيّة ونزاعاتها الطائفيّة وإسلاميتها المعاديّة للوطنيّة وتوقها الإنساني للحريّة. إنّ إعادة مساءلة وتذكر الثورة السوريّة، بما يسمح لاحقًا بطرح سؤال "ما العمل؟"، يجب أن يقوم على إعادة التساؤل حول الثورة بوصفها ثورة ملتبسة باحتمالاتها.