عاش السوريون لنحو ثلاثة عقود تحت حكم حافظ الأسد (1971/2000)؛ حيث كان الحق في الفعل السياسي وفي السرد حكرًا على الرواية الرسمية التي يدلي بها النظام وحده، خصوصًا أنه لم يكن ثمة قنوات فضائية وإنترنت ووسائل إعلام اجتماعي. لم يختلف الأمر كثيرًا في العقد الأول من حكم بشار الأسد (2000/2010) باستثناءات قليلة تخللت ما أُطلق عليه "ربيع دمشق" (يوليو 2000/ فبراير 2001) الذي سرعان ما تحول إلى خريف. ولكن الثورة السورية (مارس 2011) دشنت عهدًا جديدًا، أهم مظاهر جدته أنه أتاح للسوريين القدرة على التعبير عن أنفسهم بأنفسهم لأول مرة منذ عقود.

يضاف إلى ما سبق، أنه حتى الدراسات البحثية حول سوريا كانت محدودة جدًّا قبل الثورة؛ ويرجع ذلك، في أحد وجوهه على الأقل، إلى صعوبة الوصول إلى إجراء مقابلات مباشرة مع السوريين في جمهورية الصمت عن الكلام في السياسة أو الشأن العام، فالخوف السياسي شكّل أحد الأعمدة المركزية لحكم آل الأسد. لم يتم حظر السياسة ممارسةً فقط، بل قولًا أيضًا؛ فقد فرض نظام الأسد على السوريين أن يكونوا مواطنين بلا إرادة وغير مؤهلين للفعل أو القرار، أي لا رأي لهم في شؤونهم. يساعدنا هذا السياق على فهم لماذا لم يكن صراع الثائرين مع النظام منذ البداية حول التظاهر وعلى الأرض فقط، بل كان أيضًا على فعل السرد، أي رواية ما يجري في الواقع، سواءٌ لعموم سوريي الداخل أم للمجتمع الخارجي. ولهذا أخذت الثورة منذ بدايتها شكل صراع على السرد والتعبير عن النفس، وليس تحديَ قمع النظام وبطشه فقط، بل تحدي احتكار النظام للتعبير والتمثيل ورواية ما يجري.

الصراع على المعنى

وترجع أهمية السرد إلى اتساع دوره وتنوّع وظائفه؛ فقد بات ينتمي إلى حقول عدّة كالأدب والتاريخ وعلم النفس والأخلاق والسياسة الدولية (وخاصة في الحروب والنزاعات). وفي هذا السياق، بات الإنسان يُعرَّف بأنه حيوان قاصّ (storytelling animal)(1). وبعيدًا عن الوظائف المتنوعة للسرد، يمثل السرد في المجال السياسي الصراع على المعنى، كما يعكس موازين القوة الناعمة. بل حتى القوة الصلبة باتت تفتقر إلى سردية تمنحها معنى يخفّف من وطأة قسوتها حتى تحظى بالشرعية، وبات السرد أيضًا وسيلة لكتابة التاريخ وحفظ الذاكرة الجماعية لأمة أو جماعة سياسية ما، ووسيلة للتعبير عن الهوية الفردية والجماعية في الأنظمة الديمقراطية، ولذلك سعت الأنظمة الديكتاتورية - باستمرار - إلى تكميم الأفواه واحتكار الرواية الرسمية الوحيدة والصحيحة.

في سرديّات الثورة السوريّة

15 آذار 2021

أهمية السرد وسرديات الثورة

يمكن توضيح أهمية السرد في السياسات الدولية من خلال ثلاثة عوامل: (أ) مركزية السرد في العلاقات الإنسانية، (ب) إنّ الفاعلين السياسيين يستخدمون تقنيات معينة لتقديم سردياتهم، ولذلك لا بد من فهمها وتحليلها، (ج) إنّ بيئة التواصل (communication environment) تؤثر على السرديات، سواء لجهة كيفية توصيلها أم لجهة التأثير فيها. فالوسائط وأشكال السرد مهمة كأهمية المحتوى تمامًا(2).

فيما يخص سرديات الثورة السورية يمكن أن نميز بين ثلاث مقاربات:

المقاربة الأولى تبحث في سؤال: كيف تم التعبير عن سرديات الثورة في الإعلام المرئي؟ فهي لا تبحث السرديات نفسها وإنّما كيفية التعبير عنها، مثال ذلك دراسة ريس كريلي (Rhys Crilley) الذي درس 528 مجموعة من الصور التي نشرتها قوى المعارضة ممثلة بالائتلاف السوري، والتي تعبّر عن السردية الرئيسة للثورة. عادة ما تركز السرديات على صيغتي الكلام المنطوق والمكتوب، ولكننا هنا أمام دراسة تحلّل سردية مصورة أو مرئية خلصت إلى أنّ السردية التي رسمتها الصور ركزت على المعاناة والألم (ألم الآخرين)، فقد جعلت ضحايا عنف النظام (من قتلى وجرحى ونازحين ولاجئين) مرئيين ومُؤَنْسَنين، فلم يعودوا مجرد أرقام، وهذا يُظهر الأهمية السياسية للصور (3).

قام النظام السوري بتأليف سرديات مضادة بوصفها جزءًا من حربه على الثورة نفسها، ولتطويقها منذ بداياتها، واستمر في إشاعتها والإلحاح عليها داخليًّا وخارجيًّا.

المقاربة الثانية تركز على رواية السوريين بأنفسهم عن أنفسهم؛ لأن الثورة أتاحت أشكالاً جديدة من التعبير عن الذات بحرية، وشجعت الملايين على سرد قصصهم لأول مرة. من ذلك دراسة ويندي بيرلمان (Wendy Pearlman) التي تنبهت إلى أهمية الروايات الفردية المباشرة، فدرست سرديات نحو 200 لاجئ سوري في تحليل وصفي مكثف للمقابلات الشخصية، لتجد أن سرديات الأفراد تتحد في سرد جماعي يؤكد على التحولات التي طرأت على الخوف السياسي في سوريا. فقبل الثورة كان الخوف أحد أعمدة سلطة الدولة القمعية، ولكن المظاهرات الشعبية ولّدت تجربة جديدة تم فيها كسر حاجز الخوف، ثم تحوّل الخوف، مع عسكرة الثورة، إلى "طريقة شبه طبيعية" للحياة، ومخاوف غامضة من مستقبل غامض. فالثورة وفرت نافذة جديدة في بناء وتطوّر الهوية الوطنية للأفراد، ففِعل السرد نفسه بات تمرينًا على إنتاج المعنى داخل ثورة، أي أنّ السرد صار، بذاته، ممارسة ثورية وفعلاً سياسيًّا في ظل نظام قمعي. بل حتى التعبير عن الخوف في ظل الثورة هو فعل سياسي لم يكن متاحًا في سوريا ما قبل الثورة، وقد سبق لليزا وادين (Lisa Wedeen) أن لاحظت أن ترديد السوريين لخطاب النظام الرسمي ينتج "أفعالًا روائية غير سياسية"(4)، في حين أن رواية السوريين لقصصهم الخاصة بأنفسهم تجعل منها روايات سياسية ومسيسة (politicized and politicizing). فحين يروي السوريون كيف تعاملوا مع الخوف أو كيف تحدَّوه، يفكون الرموز والأغلال التي كانت تقيّد حياتهم وتجعلها خاوية من المعنى وباهتة، وحين يروون ويشاركون في الأحداث التي تصوغ حياتهم، يتحولون إلى فاعلين سياسيين (political agents)(5).

سردية واحدة أم سرديات متعددة؟

المقاربة الثالثة التي يمكن أن نقدمها هنا بإيجاز، تتصل بحصر سرديات الثورة وتصنيفها، وتقديم مقاربة نقدية لها.

ثمّة عوامل عدة فرضت وجود سرديات للثورة السورية لا سردية واحدة، وهي، في الجملة، ترجع إلى تعقيدات المشهد السوري موقعًا وسياسةً وتركيبة اجتماعية وتاريخًا سياسيًّا، ويمكن أن نذكر هنا أمرين يساعدان على فهم هذه التعددية السردية: الأول: أنّ ثمة سرديات رئيسة أو مركزية، وأخرى فرعية بعضها تفريع أو خادم للسردية المركزية، والثاني: أنّه يمكن التمييز من حيث الجملة بين ثلاث سرديات كبرى:

السردية الأولى لديها مشكلة مع فكرة الثورة من حيث المبدأ لأسباب متعددة، ويمكن أن نميز فيها بين ثلاثة توجهات:

التوجه الأول: ديني لا يرى في فعل الثورة نفسه فعلاً حميدًا؛ لأنه يُحيل إلى الفتنة، ولا يمكن أن يُفهم إلا من خلال منظور الخروج على الحاكم بالمفهوم التاريخي في الدولة السلطانية، ومن أبرز رموز هذا التوجه محمد سعيد رمضان البوطي عبر خطبه ولقاءاته التلفزيونية المتكررة خلال الثورة.

التوجه الثاني: حداثويّ (يختلف عن الحداثي)، ويَشترط تغيير المجتمع أولاً؛ قبل القيام بالثورة؛ فللثورة مقاييس محددة في أذهان ممثليه، فهو يحتقر المجتمع التقليدي الذي يصفه بالتدين والرجعية أو أنه غير مؤهل للديمقراطية، ويصف الثورة بأنها ثورة إسلامية تخرج من المساجد، ومن أبرز رموز هذا التوجه أدونيس وجورج طرابيشي وآخرون.

في المقابل، استعملت تشكيلات النظام ومؤيدوه شعارات مضادة، كان أبلغَها وأشدَّها وضوحًا شعاران: "الأسد أو لا أحد"، و"الأسد أو نحرق البلد".

التوجه الثالث: نفعي، ويضم فئات متنوعة ترى في استقرار النظام ضمانًا لامتيازاتها التي ستزول بزواله، وهي إما تحظى بمناصب سياسيّة أو تنتمي إليه طائفيًّا، أو تربطها به علاقات اقتصاديّة، وتضم أبناء المسؤولين ممن دخلوا ميدان الاقتصاد وطبقة رجال الأعمال، بالإضافة إلى أغلبية علوية ترى في النظام حاميًا وامتدادًا لها.

وسبق أن تحدث ياسين الحاج صالح عن "وجود برجوازية جديدة" في سوريا تتشكل من أبناء المسؤولين وأتباعهم وأيديولوجي الحداثية من نخبة ثقافية (وذكر منها جورج طرابيشي)، وهي تتسم بثلاث سمات: إهمال قضايا القيم الأخلاقية، وإهمال المشكلات الاجتماعية، والنزعة المحافظة سياسيًّا وقربهم من النظام(6)، وهذا ينطبق على التوجهين السابقين معًا.

وقبل هؤلاء جميعًا يأتي النظام نفسه وحلفاؤه، وقد كان مصرًّا منذ البداية على عدم الاستجابة لأي مطالب إصلاحية حقيقية، وكانت سياسته -كما صرح مرارًا- قائمة على خيار الحرب، وقد قال وزير الخارجية وليد المعلم في تموز 2012: إنه "لا حوار قبل القضاء على الإرهابيين"، وكذلك فعل بشار الأسد في أواخر آب 2012 حين رهن مصير الوطن بمصير نظامه تحت مسمّى الدولة. فالحرب، من منظور النظام، ليست أداة سياسية، بل هي سياسته للقضاء على الثورة، هدفها إبادة الخصم سياسيًّا وأخلاقيًّا بإنكار أن له قضية عامة(7)، وقد أكدت بعض الدراسات أن التدمير الذي أحدثه النظام في المدن لم يكن من آثار الحرب ولكنه كان مقصودًا ومنسجمًا مع خطط تنظيمية سابقة(8).

سرديات مضادة

قام النظام السوري بتأليف سرديات مضادة بوصفها جزءًا من حربه على الثورة نفسها، ولتطويقها منذ بداياتها، واستمر في إشاعتها والإلحاح عليها داخليًّا وخارجيًّا. وقد تنوعت السرديات الفرعية التي قدمها النظام؛ بحسب المخاطب والأهداف المتوخاة منها، من ذلك أنها: احتجاجات سنية، وعصابات مسلحة، وجماعات إرهابية، ومندسون، وهي جميعًا سرديات فرعية هدفها تثبيت مقولات مثل: حماية الأقليات في مقابل ثورة سنية، وعلمانية النظام في مقابل جماعات جهادية متطرفة، ومحور المقاومة في مقابل معارضة متآمرة مع العدو وصنيعة الإمبريالية، وعنف الثورة في مقابل دفاع النظام عن الدولة والوطن، وخيانة الثورة مقابل وطنية النظام، إلى غير ذلك من سرديات شهدت تطورًا خلال مسار الثورة، وقد أدت هذه السرديات الفرعية أغراضًا معينة بحسب تنوع الجمهور المخاطَب، ولكنها تكاتفت جميعًا لخدمة السردية الكبرى وهي العداء للثورة من حيث المبدأ. كتب زياد ماجد مثلاً في تفنيد بعض هذه المقولات، موضحًا أن النظام وَفق (في خطابه وبنائه لصورته) بين ثلاث ركائز هي: (أ) الممانعة التي كسب فيها قوميين ويساريين ومناهضين للإمبريالية، (ب) العداء للإسلاميين الذي قرّبه من بعض الدوائر الغربية ومن العلمانويين عامة، (ج) مظهر حداثي يُبرزه في موقع المتقدّم على محكوميه، ويُرضي به مقلدين سطحيين لما يعدّونه غرباً أو يرضي به مدعي التقدمية في سوريا نفسها(9).

التباس الثورة السوريّة

16 آذار 2021

ومن المهم أن روسيا وإيران تبنتا سردية النظام نفسها حول الإرهابيين، ولكن الخطاب الإيراني تحديدًا كان يستعمل تعبير "التكفيريين" للإشارة إلى أن الثورة سنية، وأنها مؤامرة لضرب محور المقاومة مما يخدم إسرائيل، وقد تكرّر هذا مرارًا على لسان علي خامنئي وبعض رجال الدين الشيعة في خطب الجمعة كما نجد مثلاً في خطبة لكاظم صديقي في طهران الذي قال في 14 ديسمبر 2018: "إن التكفيريين وجبهة الكفر حاولوا تجزئة سوريا والعراق والقضاء على لبنان والمقاومة"، وتكرّر كذلك في خطابات حسن نصر الله الذي قال في 8 يونيو 2018: "إذا سقطت سوريا بيد التكفيريين ستحل الكارثة على المقاومة وفلسطين".

سرديّة الثوار

السردية الثانية يقدمها الثوار، وهي أنها ثورة حرية بدأت مدنية سلمية جامعة لمختلف أطياف الشعب، تمّ قمعها بوحشية فتحولت إلى التسلح للدفاع عن النفس، وقد طالبت بإصلاحات جذرية في البداية ولكن مع العنف المفرط من قبل النظام وعدم استجابة النظام لأي إصلاحات، تحول شعارها إلى إسقاط النظام، وهذه السردية هي السائدة لدى مجتمع الثورة عامة والعديد من الكتاب العرب والغربيين(10).

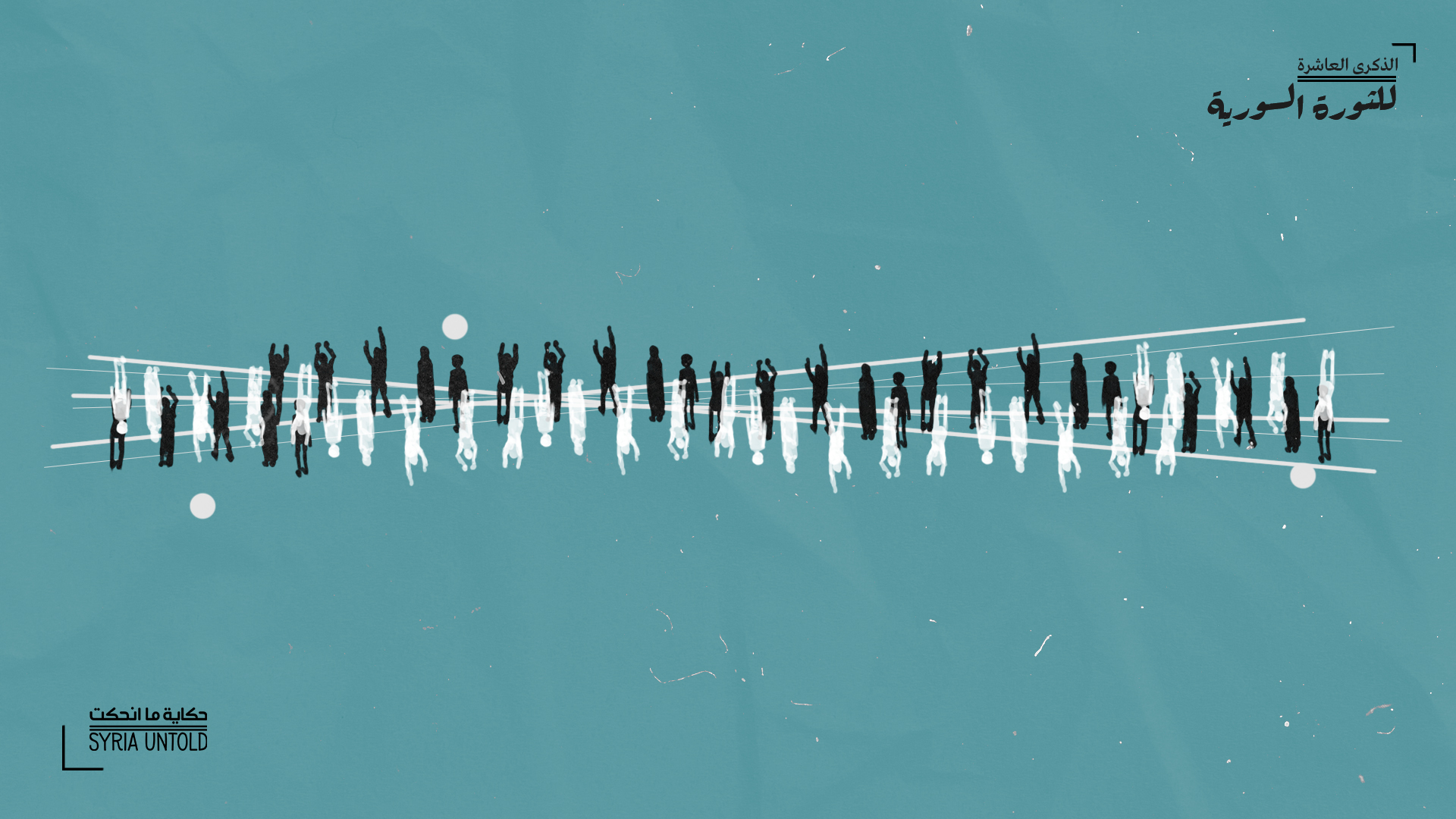

وقد عبّر الثائرون عن سرديتهم من خلال وسيلتين:

الأولى فعل التظاهر الذي غطى مساحات واسعة من الجغرافيا السورية، في ظروف القمع الوحشي الذي تعرّض له المتظاهرون في الشهور الأولى من الثورة، ومع ذلك حافظوا على سلميتها؛ رغم مقتل الكثير من الشباب المتظاهرين. كان التظاهر يعني المخاطرة بالحياة نفسها، ومع ذلك لم يتوانَ الشباب الثائرون عن الخروج والتعبير عن احتجاجهم ومطالبهم بالحرية.

يدور المنظور الاقتصادي الذي تبناه عدد من الباحثين الغربيين أيضًا على تأثيرات نهج اللبرلة الاقتصادية الذي اتخذه نظام بشار الأسد، ومن ثم فالثورة ثورة فقراء ومهمشين.

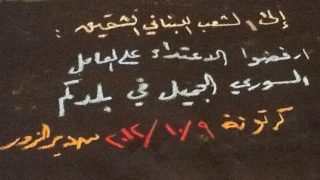

الوسيلة الثانية تمثلت في شعارات الثورة من جهة، وفي تسمية جُمع التظاهر التي كانت تُرفع فيها لافتات مكتوب عليها اسم الجمعة في مختلف المناطق؛ فعبرت عن روح جامعة للثورة، قادتها تنسيقيات الثورة والهيئة العامة للثورة التي مثلت مجموعات من الشباب الثائرين بين الأرض والفضاء الافتراضي. من تلك الشعارات التي كانت تتردد: "حرية حرية"، "إجاك الدور يا دكتور"، "الشعب يريد إسقاط النظام". وكذلك الشعارات التضامنية التي كان الثوار في المناطق المختلفة يهتفون معلنين فيها تضامنهم مع المناطق التي تتعرض للقمع الوحشي (مثل شعار: يا درعا حنّا معاك للموت، وغيره)، كما أن بعض الشعارات كانت تحمل ردًّا مباشرًا على قرارات النظام، كهتاف أهل درعا "يا بثينة ويا شعبان، الحوراني مو جوعان. نحن بدنا حرية"، والذي جاء ردًّا على إعلان النظام بُعيد احتجاجات درعا زيادة الإنفاق العام.

في المقابل، استعملت تشكيلات النظام ومؤيدوه شعارات مضادة، كان أبلغَها وأشدَّها وضوحًا شعاران: "الأسد أو لا أحد"، و"الأسد أو نحرق البلد". كما أنه تم اختراع بعض الشعارات الطائفية للتشويش على الثورة، من ذلك شعار غامض لا يُعرف من ومتى وأين تم استعماله. يقول الشعار: "المسيحية على بيروت والعلوية على التابوت"، وقد اشتهر لدى فئات مؤيدة للنظام ومتعاطفة معه في سوريا وخارجها في مرحلة مبكرة من الثورة، وهو شديد الوضوح في التأكيد على البعد الطائفي للثورة وهي المسألة التي كان النظام يلح عليها في الأشهر الأولى، وكانت بثينة شعبان مستشارة الرئيس والمنتمية للطائفة العلوية أول من تحدث عن الجانب الطائفي علنًا (في آذار 2011، وتكرّر منها تصريحات أخرى بهذا المعنى في سبتمبر 2013).

سرديات تحليليّة

السردية الثالثة هي سرديات تحليلية تبحث عن دوافع الثورة وأسبابها لتقديم تصوّر عما جرى، وهي ذات طابع بحثي، بعضها يركز على الثورة بوصفها فعلاً سياسيًّا محضًا وهو التفسير القريب والبارز، أو بوصفها نتاج عوامل اقتصاديّة محضة أو غالبة، أو نتيجة عوامل اجتماعية مرتبطة بالتغيرات الاجتماعية التي طرأت نتيجة مسار التنمية والهجرة الداخلية، أو طائفية نتيجة صراعات مزمنة تَسِم تركيبة النظام، ولها جذور تاريخية في المنطقة، وهي الرواية التي سوّقها النظام وانحاز إليها بعض الباحثين الغربيين. وقد دفع النظام بقوة باتجاه تطييف الثورة؛ لتحقيق عدّة أهداف: تنشيط العصبية الطائفية داخليًّا، وكسب الأقليات وأنه المعبّر عنها والحامي لها في مواجهة ثورة أكثرية سنية مخيفة، ولضمان التأييد الدولي له ضد الاحتجاجات، ولذلك كان السؤال الذي يُطرح على المعارضة بشكل متكرّر هو ماذا ستفعلون بالعلويين والأقليات؟ وخصوصًا أن تركيبة النظام ومؤسساته العسكرية والأمنية قائمة على أساس طائفي.

أسئلة التغيير المتنامي في السرديات السوريّة

12 كانون الثاني 2021

يدور المنظور الاقتصادي الذي تبناه عدد من الباحثين الغربيين أيضًا على تأثيرات نهج اللبرلة الاقتصادية الذي اتخذه نظام بشار الأسد، ومن ثم فالثورة ثورة فقراء ومهمشين. وقد جمع جمال باروت بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية عبر دراسة العلاقة بين التنمية والتغير الاجتماعي في سوريا في العقد الأول من الألفين؛ لفهم ديناميات ما يسميه "الاحتجاجات"، وخلص إلى أنها "ثورة المجتمعات المحلية" (أي ثورة المدن المتوسّطة والصّغيرة، والأحياء الشعبيّة والعشوائيّة في المدن الأخرى)، فهي ثورة أطراف على المركز المتمثل في دمشق وحلب، وقد أدى إليها ذلك التزاوج بين النظام التسلطي والليبرالية الاقتصادية(11).

وإذا كانت السرديتان الأولى والثانية سرديات أطراف منخرطة في الصراع (النظام والثائرون)، فإن السردية الثالثة هي سرديات باحثين ومراقبين في الأصل، وإن كان بعضهم قد يكون متعاطفًا مع أحد أطراف الصراع. ولكن ميزة هذا التصنيف الثلاثي للسرديات (ضد الثورة مبدئيًّا، ومع الثورة مبدئيًّا، وتحليل الأسباب والدوافع)، أنه يحقق سمة الشمول أولاً، ويساعدنا على عدم الخلط في السرديات بين ما هو مركزي وما هو فرعي خادم للمركزي، كما أنه يساعدنا على التفريق بين سرديات الأطراف الفاعلة وبين سرديات الأطراف المراقِبة، وإن كنت أميل إلى التمييز بين السرد والتحليل أو التفسير؛ بأن السرد يبحث في التعبير عن النفس والدوافع والمخاوف التي تعبر عن الأطراف الفاعلة نفسها؛ لأنه يعبر عن هويات فردية أو جماعية، فنظام الأسد لا يعي نفسه إلا من خلال هويته الطائفية. في المقابل يبحث التفسير في العوامل المكوِّنة للظاهرة أو الحدث المنفصل عنه. نعم هناك من كتبوا عن الثورة وهم منخرطون فيها بشكل ما، فجمعوا بين الرواية والممارسة الثائرة أو الداعمة للثورة، فهؤلاء تندرج روايتهم ضمن الفعل الثوري نفسه كما شرحت من قبل وهو ما يميزهم عن الفعل البحثي المحض الذي ينفصل فيه الباحث عن موضوعه.

فعل تحرّري غير مسبوق تمّ وأده بوحشية وتكلفة إنسانية ومادية هائلة وغير مسبوقة في التاريخ الحديث.

في الواقع نجد أن الثورة فعل مركب ينطوي على عوامل عدة: أولها: جغرافيا يتم فيها الحدث (مدن ومناطق وساحات الفعل الاحتجاجي)، وثانيها: صفات الفاعلين وانتماءاتهم: الدينية والفكرية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وثالثها: وسائل التعبير عن النفس أو الاحتجاج والتي تتنوع وتأخذ أشكالاً مختلفة تقليدية وحديثة (سوشيال ميديا، مظاهرات حاشدة، مظاهرات طيارة، تسمية الجمع والاحتجاجات، التغطية الإعلامية، السرد نفسه ...)، ورابعها: الطبيعة التفاعلية للفعل الثوري والفعل السياسي عامة؛ لأن الثورة ليست فعلاً مفردًا، بل هي فعل مستمر ومولِّد للأفعال، كما أنها هي ذاتها نتاج أفعال سابقة، أي إننا نتحدث عن صيرورة وفعل مستمر مكوَّن من فعلٍ وردِّ فعل بشكل متسلسل، وهذه التفاعلية تتشكل على وقع تركيبة العوامل السابقة بالإضافة إلى نمط العلاقات الذي يربط الفاعلين بعضهم ببعض، وبكيفية تحديد كل فاعل لمقاصده وأهدافه ومخاوفه أيضًا.

فالمشكلة تنشأ من تقديم رؤية تحليلية بسيطة لفعل مركب ينطوي على العوامل السابقة، كما أنه اكتسب مزيدًا من الجمهور على وقع مجريات الأحداث والتعبئة الشعبية التي وقعت، وكان النظام حريصًا - منذ البداية - على إخمادها والحيلولة دون تحولها إلى احتجاجات شعبية حاشدة من خلال ضبط المشايخ وخطباء المساجد وتحذيرهم مما سماه "خطبًا تحريضية". فضلاً عن أن عنف النظام الوحشي وصلافته في عدم الاستجابة لأي مطالب إصلاحية حقيقية دفع المتظاهرين إلى اليأس والمطالبة بإسقاطه، وأعطى الثورة مزيدًا من الزخم في محيط عربي ثوري عام (ثورات تونس ومصر وليبيا واليمن).

وإذا كانت السرديتان الأولى والثانية تنطويان على معنى تقويمي معياري، فإن الثالثة ليست كذلك من حيث الجملة؛ لأنها إنما تبحث في الفهم والتفسير؛ إذا كانت لأغراض بحثية وليست لتقديم توصيات لصانع القرار، أو لتحميل مسؤوليات وإلقاء التبعة. ولكن بعض هذه السرديات التحليلية يخطئ فيرتكب خطأ النظام القمعي نفسه الذي كمّم أفواه الناس لعقود (سياسات الخوف)، حين يتحدث عن دوافع خفية أو باطنية للمتظاهرين، في حين أنه يجب الاستناد إلى سرديات الفاعلين أنفسهم؛ لما أوضحنا من أن السرد فعل سياسي وثوري ويعبّر عن تحرّر من قمع نظام الخوف بعد عقود من الصمت، وهنا تظهر أهمية المقابلات الشخصية أو تتبع لغة الرموز والشعارات التي رفعتها المظاهرات؛ بوصفها خطابًا، لا إسقاط أو فرض تحليلات باردة ومجتزأة أو باطنية على فعل تحرّري غير مسبوق تمّ وأده بوحشية وتكلفة إنسانية ومادية هائلة وغير مسبوقة في التاريخ الحديث.