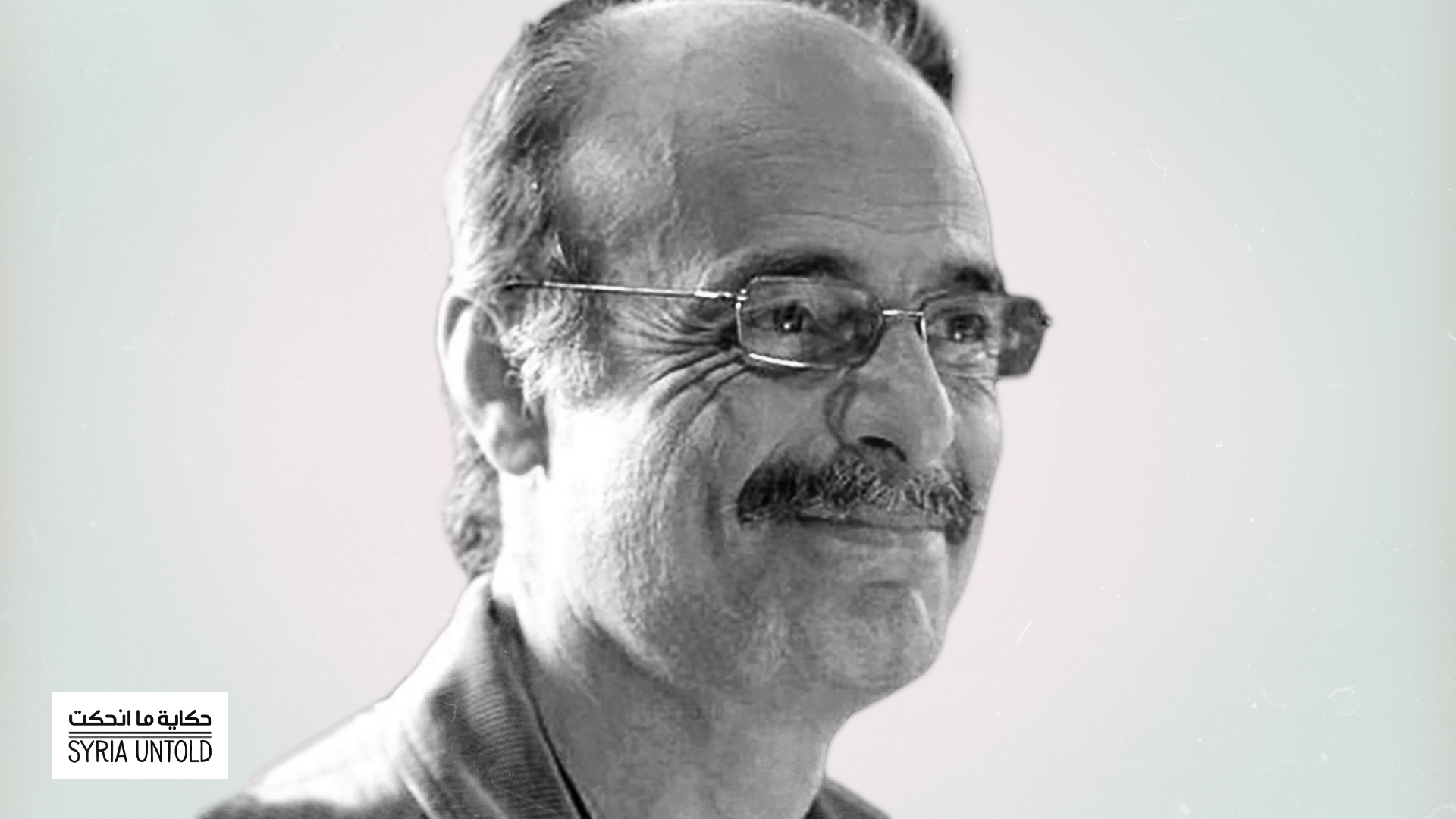

ولد المخرج والمصوّر الفوتوغرافي السوري محمد الرومي في مدينة حلب في العام 1945، وحصل على دبلوم الفنون الجميلة من كلية الفنون الجميلة، دمشق 1972، وبدأ مسيرته الفنيّة كرسّام، ثم تحوّل بعد ذلك إلى التصوير الفوتوغرافي. أخرج وشارك في العديد من المعارض الفرديّة والجماعيّة. انتشرت صوره على نطاق واسع وتمّ استخدامها في الكتب والمقالات والمعارض في مختلف المجالات الثقافيّة في سوريا وأمريكا الشماليّة وأوروبا. انتقل بعدها إلى الإخراج السينمائي، وأنجز فيلمه الوثائقي "أزرق رمادي" في عام 2002، وقد عرض الفيلم في العشرات من المهرجانات حول العالم، تبعه العديد من الأفلام القصيرة الأخرى.

لمحمد الرومي خبرة طويلة في البحث الأكاديمي في تاريخ سوريا، وذلك من خلال عمله مع أهم البعثات الأثريّة الأوروبيّة، والتي عملت في سوريا من السبعينات وحتى نهاية التسعينات، ويعد مرجعًا في تاريخ منطقة الجزيرة السوريّة وحوض الفرات.

المخرج السينمائي السوري، إياس المقداد، أجرى هذا الحوار مع محمد الرومي لصالح موقع حكاية ما انحكت.

اسمح لي أن أبارك لك بـ المعرض الجديد في كولن، في ألمانيا.

شكرًا جزيلًا.

حدثني عن الصور المعروضة؟

الصور المعروضة، هي تلك الصور التي التقطها في الجزيرة السوريّة وفي حوض الفرات، وسبق أن عُرضت تلك الصور، وقد انتشرت بشكل كبير سابقًا، لكنهم وفي هذا المعرض أرادوا أن يصنعوا بورتريه عن المكان.

كما حدثتك سابقًا، أنجز بحثًا يدور حول السينما السياسيّة السوريّة، و سينما المؤلف. الموضوع لم يتوقف عند هذا الحد. إنّ الحياة السياسية و الاجتماعيّة التي كانت سائدة في سوريا شهدت تحولات جذريّة أثرت في حياة الناس، و في البيئة الطبيعيّة التي يعيشون فيها، لذلك أنا مهتم بالحديث معك على أكثر من مستوى، المستوى الأول كونك فنان بصري سوري كان مشغولًا خلال السنوات التي عملت فيها على توثيق التراث التاريخي والبيئة الطبيعية الموجود في سوريا إلى جانب توثيقك للتأثير المدمر للمشاريع التي تقيمها الدولة على نهر الفرات، وذلك من خلال الفيلم العظيم الذي صنعت (أزرق رمادي/ 2002)، أضف إلى ذلك الموقع الذي شغلته في عالم البحث الأكاديمي كباحث في التاريخ السوري. حدثني عن تفتّح وعيك في الجزيرة السورية.

في الحقيقة إن ما قلته في بداية فيلم "أزرق رمادي" هو الحقيقة، أنا من مواليد حلب، وبسبب عمل والدي، انتقلت العائلة بشكل كامل لتسكن في مدينة تل أبيض في الجزيرة السوريّة.

ماذا كان يعمل والدك؟

كان يعمل في تجارة الحبوب والمحاصيل الموسميّة، مثل القطن. عمليًا بقيت في تل أبيض حتى عمر الرابعة عشرة، بعد ذلك وبضغط من والدتي، عدنا إلى حلب. ذكرياتي عن الجزيرة السوريّة شبيهة بتلك الذكريات التي تعلق في ذاكرة الأطفال، تلك الذكريات الصافية، فالذاكرة تحتفظ بالأشياء الجميلة… ما بقي عالقًا في ذاكرتي هو تلك الأشياء الجميلة التي عشتها في تل أبيض.

عودتي إلى مدينة حلب أدت لأن أكون لاحقًا طالبًا في كلية الفنون الجميلة في دمشق، التي سكنت فيها فيما بعد. عودتي إلى الجزيرة السوريّة كانت في ظروف شديدة الخصوصيّة. كنت قد انضممت إلى الحزب الشيوعي السوري في عمر الثامنة عشرة.

قبل الحديث عن تلك المرحلة من حياتك، هل لك أن تخبرني أكثر عن طبيعة الناس والحياة في الجزيرة السوريّة، تلك الأشياء الجميلة التي ما تزال عالقة في الذاكرة؟

بالنسبة لي كطفل في تلك المرحلة لم يكن وعيي قد نضج بشكل كامل، كنت أراقب كل شيء وأقوم بالتحليل، لأصل إلى نتيجة مفادها، أنّ الناس الذين عشت معهم في الجزيرة السوريّة كانوا يعيشون بتوازن كبير مع البيئة التي يسكنون فيها. لا بدّ إنّ الناس عانت من مشكلات كبيرة، كانوا بحاجة إلى الدعم، وكانوا بحاجة إلى تعليم أبنائهم، تخيّل في ذلك الوقت بعض أهل القرى، عمّروا مدارس لأبنائهم على نفقتهم الخاصة، ثم ذهبوا إلى وزارة التربية لطلب تزويدهم بالمعلمين كي تبدأ تلك المدارس بالعمل. هذا كان بسبب وعي السكان البسطاء لأهميّة تعليم أبنائهم.

الجزيرة السوريّة كانت مهملة في ذلك الوقت، وذلك لعدّة أسباب، منها كثافة السكان، ففي ذلك الوقت كانت أعدادهم قليلة نسبيًا، عدد سكان سوريا حينها كان لا يتجاوز ثلاثة ملايين نسمة، بينما الآن يقدرون ب 23 مليون، أيّ يمكن القول كثافة سكانيّة قليلة في الجزيرة السوريّة، كانوا يعملون بالزراعة التي غالبًا ما تكون بعليّة، أو في أراضٍ عشريّة (أي تخصّب كلّ عشر سنوات)، لكنهم كانوا يعيشون في حالة من التوازن والرضى، وكانوا يفضلون استمرار حياتهم بالشكل الذي كانت عليه، على الانتقال إلى أماكن أخرى أكثر وفرة. أبناؤهم كانوا يذهبون في المواسم الشحيحة للعمل في لبنان.

منذ الخمسينات والعمالة السورية متواجدة في لبنان؟

نعم، منذ ذلك الوقت. مدينة تل أبيض مدينة خاصة، فقد كانت تحوي تجمعات عرقيّة وإثنيّة واضحة، كان أقاربي أو من ينحدرون من عائلتي يسكنون حيًّا محّددًا، هناك عشيرة المشهور التي كانت تعيش في حيّ آخر. كان هناك أرمن، وتركمان، وسريان... وعندما كنّا أطفالًا في المدرسة أو حتى في مرحلة الشباب، لم نكن نميّز بين المجموعات العرقيّة والدينيّة، كلّ ما هنالك أنّنا كنّا في العطلة الصيفيّة نلعب لعبة قذف الحجارة على بعض مع أصدقائنا الأرمن الذين كانوا معنا في المدرسة. كنّا ننقسم لفريقين، فريق الأرمن، وفريق العرب إذا أردت القول. الجزيرة السوريّة تحوي أفخاذاً من عشائر عربيّة منتشرة على مساحة الجزيرة، وعندما تكون الأرض قاحلة وفي مواسم الجفاف يعتمدون على الرعي وتربية الحيوانات، وفي المواسم التي تخصب فيها الأرض، يعيشون كفلاحين. كانت الزراعة في الجزيرة السوريّة بدائيّة، ليست كالزراعة في حوض نهر العاصي. الزراعة هناك (حوض نهر العاصي) متطورة، الفلاحون هناك كانوا قادرين على زراعة محاصيل متنوعة. أمّا في الجزيرة السوريّة، فكانوا يبذرون القمح في الأرض وينتظرون الخير. هذا العام، كيس البذار الواحد أنتج بين العشرين أو الثلاثين كيس، هذا ما وصلني من الفلاحين هناك، إنّه موسم جيد حقًا، هذا هو وضع الجزيرة السوريّة.

عروة المقداد: وقعت في غرام السينما

12 آب 2021

كما أنّه يجب أن نميّز بين منطقتين، الأولى هي الجزيرة السوريّة، والثاني هو حوض نهر الفرات، حوض الفرات وبشكل واضح كان أكثر تطورًا على صعيد الزراعة من الجزيرة السوريًة، وذلك أنّه في فترة الخمسينات استطاع الفلاحون هناك من الحصول على مضخات للماء، في الفترة التي بدأ فيها ما سمي حينها بثورة القطن، والتي حولت أولئك الفلاحين إلى مزارعين لمحاصيل القطن. لكن تلك الزراعة لم تستطع التطور، وذلك بسبب طبيعة نهر الفرات الذي يصنّف بأنّه من الأنهر الشائخة، أي أنّ النهر يغيّر مجراه بشكل مستمر، وينشئ جزرًا مؤقتة في مكان ما، لـتختفي جزر أخرى. ذلك جعل الاستمرار بالزراعة مسألة شديدة التعقيد. بالنسبة لسكان تلك المنطقة يفضلون التواجد في البادية عندما تكون خصبة على البقاء في حوض الفرات والاستمرار بالزراعة في تلك الظروف.

تلك الصور الفوتوغرافيّة التي ظهرت في المعرض الأخير، هي الصور التي التقطتها خلال عملي مع البعثات الأثريّة. في تلك الفترة بدأت بالبحث عن الصور التي تشبه ذاكرتي، بالإضافة إلى البحث عن الصورة الواقعيّة لتلك الأماكن، لقد حاولت تصوير تلك الأشياء كما كانت.

حدثني عن حلب عندما كان عمرك أربعة عشر عامًا، كيف كانت صورة تلك المدينة حينها؟

دعني أقصّ عليك قصة صغيرة عن ذلك الموضوع. عندما عدنا إلى حلب، سكنّا في بيت طابقي، تاركين ورائنا في تل أبيض بيتًا عربيًا فيه "أرض ديار" مفتوح على السماء. لقد سكنّا حيًّا في حلب لعب دورًا سياسيًا إيجابيًا وسلبيًا في تاريخ سوريا. عبد الرحمن الكواكبي انحدر من ذلك الحيّ، وناظم القدسي، وأمين الحافظ، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد الوهاب حومد، وعبد الحميد السراج الذي أسّس للاستخبارات القمعيّة والتعذيب في سوريا في فترة الخمسينات. كان الحيّ هو حيّ "تحت القلعة"، وكان في هذا الحيّ نشاط سياسي واضح، وبالتحديد نشاط يساري التوجه.

لم أكن أعرف بعد وأنا القادم الجديد، إذا ما كنتُ قد صرت مدنيًا أم ما أزال قرويًا. كنتُ قد اشتريت حذاءًا أسودًا لامعًا وكنتُ سعيدًا به. أردتُ أن ألمع حذائي فوقفت عند صندوق ملمع الأحذية، ووضعت حذائي على الصندوق ليقوم العامل بتلميعه، وإذ بشاب يدفع قدمي وحذائي الذي أحبّ من على الصندوق ليضع حذائه مكانه، لم يعجبني الأمر، حينها كنتُ شابًا بأعصابٍ مشدودة، فقمت بفعل الشيء نفسه، دفعت قدم الشاب وحذائه من على الصندوق، لأرجع حذائي إلى المكان الذي كان فيه. ذلك الشخص الذي صار صديقي بعدها هو "شريف شاكر"، وقد صار بعد ذلك مخرجًا مسرحيًا.

كنّا أربعة أو خمسة أولاد يمتلكون وعيًا مختلفًا، وهذا كان بفضل "حسين الشاوي"، عامل كي الثياب الذي كان موجودًا في حينا وكان مسؤولًا عن تثقيفنا، ولذا كان يمرّر لنا كتبًا لجان بول سارتر، وألبير كامو، وصولًا إلى موريس ثوريز (Maurice Thorez) والعديد من الكتب اليساريّة لاحقًا.

بعد ذلك اكتشفنا نحن الأصدقاء الخمسة بأنّنا انضممنا إلى الحزب الشيوعي كلّ على طريقته، بفضل عامل كي الثياب ذاك، الذي عملت في دكانه لفترة من الزمن، وقد قرّر بعد ذلك ترك دكان حيّ "تحت القلعة" لي لأديره وأعمل به، قال لي: "خَلاص، هذا المحل لك، أنا سوف أفتح محل آخر في حارتي في باب الأحمر"، وبهذه الطريقة صرت "كَوَى"، إلى جانب متابعتي لدراستي. في أيام الخميس كنّا نعقد اجتماعًا دوريًا، أنا وشريف شاكر، وتوفيق المؤذن، وحسين الأبرص، ورضوان هلال. كانت الاجتماعات عبارة عن سُكْر، ونقاش. في الحقيقة أدين بالكثير لهذه المجموعة من الأصدقاء، لقد قرّروا تحمل عبء إرسالي إلى دمشق للدراسة في كلية الفنون الجميلة، في حال تمّ قبولي. لقد تقدمت مع أكثر من 160 متقدم، وقد قبلوا 16 طالبًا كنتُ في مقدمتهم.

أصدقائي في حلب كانوا موظفين في الدولة ولديهم رواتب شهريّة، اتفقوا أن يساهم كلّ واحد منهم، ومن راتبه الخاص بـ 25 ليرة سوريّة كلّ شهر لتكون عونًا لي في سنتي الأولى في دمشق، وبعدها أنا أتكفل بإتمام السنوات المتبقية، هم من دعمني في الدخول إلى كليّة الفنون الجميلة.

أكنت ترسم قبل التقدم إلى كليّة الفنون الجميلة؟

نعم، لقد بدأت الرسم وأنا في الابتدائيّة في تل أبيض، كنت أرى مدير مدرستي المنحدر من عائلة الغوراني، والذي كان يملك الكثير من الألوان في مكتبه. كنت أراه يشدّ اللوحات البيضاء ليذهب بعدها إلى الجسر الموجود في تل أبيض، والذي يقع بين البساتين، ليبدأ رسم الطبيعة هناك. أنا سرقت من ألوانه ورحت أقلّد وأجرب ما كان يفعله المدير. اكتشف خالي الجريمة التي اقترفت، فراح وأخبر المدير عن فعلتي. ردّة فعل المدير كانت أن اشترى لي مجموعة من الألوان، وبدأ يعلمني الرسم. عندما انتقلنا إلى حلب لم أتوقف عن الرسم، بل تابعت ذلك خلال سنوات عملي، ودراستي. شجعني الكثيرون، منهم، أستاذ الرسم الذي كان منحدرًا من عائلة الغراوي، هو أيضًا علمني واعتنى بي.

سؤدد كعدان: الواقعيّة السحريّة تتسلل إلى كلّ أفلامي

15 تموز 2021

الآن أنت في دمشق للتقدم لكلية الفنون الجميلة، وعضوًا في الحزب الشيوعي.

لقد كنت حينها في الثامنة عشرة، نعم كنت عضوًا في الحزب الشيوعي السوري عندما تقدّمت لدراسة الفنون الجميلة، وكان قد مضى على على عضويتي فيه سنة كاملة. في دمشق وبمساعدة أصدقائي تمكنت من العيش والدراسة، في السنة الثانية بدأت بالتدريس بعدد محدد من الساعات حتى أتممت دراستي.

من كان على رأس جهاز التدريس في كلية الفنون حينها، الأسماء الألمع؟

كان عدد طلاب كلية الفنون آنذاك لا يتجاوز ثمانين طالبًا في كلّ الاختصاصات بأحسن الأحوال، وكان لدينا قرابة 35 معلّم لأولئك الطلاب الثمانين. كان منهم فاتح المدرس، ومحمود حماد، ونصير شورى، ومجموعة من الأساتذة الفنانين المعروفين والرواد، وقد كانت وسيلة عيش أولئك الفنانين هي التدريس في كلية الفنون الجميلة.

أنا شخصيًا أرى أنّ الفن لا يدرّس، لكن ما حصل هو توفّر مناخ يسمح بالتجريب والتفكير الفني، مع الإرشادات المهمة التي كانت تأتينا من أساتذتنا، لا أدري إن كنتَ قد تحدثت مع أحدٍ من أبناء جيلي، ممن درسوا في كلية الفنون الجميلة حينها، كانوا ليقولوا لك كيف كانت سنواتنا هناك. كان ما عشناه في كلية الفنون الجميلة في دمشق مشابهًا لما يحدث في أكاديميّات الفن العالميّة، ما أعنيه، أنّه كان هناك حريّة مطلقة، كان هذا بفضل الأستاذ عميد الكلية، محمود حماد.

جيران كلية الفنون الجميلة أحضروا لنا الشرطة مرةً لأنّنا كنّا عراة على سطح الكليّة للاستمتاع بالشمس، وكان هناك الكثير من الحوادث الأخرى المشابهة، فأنا وأبناء جيلي لم نترك شيء إلّا وفعلناه.

ظروف الحياة غالبًا ما تدفع الإنسان لاتخاذ منحى في الحياة لا يكون قد اختاره بشكل كامل، أذكر أنّني اجتمعت مع أصحابي في حلب عندما كنّا في السادسة عشرة من العمر لنخبر بعضنا بما نحلم أن نصير عليه في المستقبل، ما أردته كان الاستمرار بالرسم، شريف أراد أن يشتغل بالإخراج المسرحي، وهذا ما فعل. لكن ما دفعني للعمل بالتصوير الضوئي والفنون البصريّة هي الظروف التي عايشناها حينها، حيث أصدر حافظ الأسد قرارًا بتشكيل الجبهة الوطنيّة التقدميّة في السبعينيات، ومن أهم ما قرّرته تلك الجبهة هو منع الشيوعيين من العمل في مكانين هما التعليم، والجيش، هذا دفعني للبحث عن مصدر آخر للعيش بعد تخرجي، وذلك بعد أن منعت من التدريس.

كانت السلطة تعلم أنك شيوعيّ؟

نعم بالتأكيد. الحزب الشيوعي كان حزبًا سريًا، لكن الحزب قرّر الإعلان عن أسماء بعض الأشخاص للتفاوض مع البعثيين، أنا كنت واحدًا من تلك الأسماء ممثلًا للطلّاب الشيوعيين، كنت أحضر جولات التفاوض مع البعثيين كممثل عنهم. في الوقت نفسه كان هناك رفاق شيوعيون يموتون تحت التعذيب في سجون النظام، لم تقم سلطة حافظ الأسد بإلغاء شعبة ملاحقة الشيوعيين أبدًا كما ادّعوا، فقط وضعت بعض الشيوعيين في مناصب وزاريّة، لكن الهدف النهائي للنظام كان القضاء على الحزب الشيوعي تمامًا.

المهم، كنت قد بدأتُ بالبحث عن مصدر للعيش، وكان المتاح حينها هو العمل مع البعثات الأثريّة في سوريا كرسام وتقني. عملي مع البعثات الأثريّة أعادني إلى الجزيرة السورية بعد انقطاع دام عشر أو اثني عشر عامًا. عدت، وبالمصادفة، مع البعثات الأثريّة إلى نفس المكان الذي انتقلت منه طفلًا إلى حلب.

عدت للعمل في تل المريبط مع بعثة أثريّة يديرها شخص أسمه "كوفان" (Jacques Cauvin)، الذي أدرك ومن خلال البحث أنّ الإنسان اكتشف الزراعة في الفترة التي تمتع بها بالاكتفاء الذاتي (الشبع)، كان هناك وفرة في الغذاء، ممّا أتاح للإنسان فرصة تأمّل الطبيعة، ذلك التأمل جعل الانسان يكتشف أنّه إذا وضع حبة من الحنطة ذات نوعيّة جيدة في الأرض فسوف تنبت (كانت النظريّة السائدة حول هذا الموضوع أنّ الإنسان اكتشف الزراعة بسبب الحاجة وليس بسبب الوفرة كما اكتشف الباحث كوفان). إذن، الإنسان اكتشف الزراعة بسبب الرخاء الذي كان قد وصل إليه. الجميل في الموضوع أنّ التلة التي كنت أنتظر عندها وأنا طفل لعبور نهر الفرات من الجزيرة إلى الشاميّة (منطقة الشاميّة هي كل المناطق الواقعة خارج حدود حوض الفرات كالبادية السوريّة)، اكتشفنا البيت الأول الذي بناه الإنسان في التاريخ (اكتشاف التجمعات المدنيّة الإنسانيّة الأولى في ذلك الموقع الذي غمرته مياه بحيرة الأسد لاحقًا). قال لي كوفان: محمد سوف تقوم برسم البيت الأول الذي بناه الإنسان وسوف يُنشر باسمك، وهذا ما كان، رسمت مخططًا للبيت، ونُشر فعلًا تحت اسمي.

باعتبار أنّني أتمتع بدقة زائدة في العمل، وبحكم اهتمامي الكبير بسمعتي، بدأت تصلني الكثير من العروض للعمل مع البعثات الأثريّة العاملة في سوريا، كالبعثات الألمانيّة. عملت مع السيدة "شتروميجر" في موقع "تل الحبوبة"، والذي يرجع تاريخه إلى الألف الرابعة والثالثة قبل الميلاد، وعملت أيضًا مع ما يقرب الخمسين بعثة أثريّة، وكنت أعمل على أيّ مهمة أكلّف بها (طبوغرافيا، أو فوتوغرافيا، رسم. إلخ) كنت أقوم بذلك لتأمين الدخل اللازم لدراستي، وللإنفاق على عائلتي.

أمّا لماذا تركت الرسم واتجهت إلى التصوير الضوئي، فالرسم بحاجة للاستقرار أكثر، ويحتاج إلى تجربة طويلة الأمد. طبعًا كنت أرسم أكوريل، باستيل، تلك المواد التي يسهل التعامل معها، ثمّ اكتشفت التصوير الفوتوغرافي عندما طُلب مني تصوير مجموعة من المواقع، واللُقى، والقطع الأثريّة... في تلك الفترة عدت إلى بيتنا في حلب والتقطت صورة للعائلة، تلك الصورة العائليّة أظهرت لي القوة التعبيريّة لهذا الوسيط الجديد، فأدركت أنّ التصوير الضوئي يمكن أن يكون وسيلة للتعبير الفني. التصوير الضوئي لا يقل أهمية عن وسائل التعبير الأخرى في الفن. في ذلك الوقت لم يكن الفوتوغراف (التصوير الضوئي) فنًّا معترفًا به كثيرًا في أوروبا كوسيلة إبداعيّة. عملي في التصوير لديه طبيعة بحثيّة خاصة، وتوثيقيّة مرتبطة بي، بثقافتي، و بتكويني النفسي والبصري، وهكذا صرت مصورًا فوتوغرافيًا.

الناس تعرف أني مصوّر عامل مع البعثات الأثريّة، هذا صحيح، لكنّني أيضًا مصور فوتوغرافي قدّم معارض شخصيّة، كما أني لا أرى الكثير من الحدود التي تفصل الفوتوغراف عن السينما، أنا أعتبر أنّ أيّ وسيلة تعبير فني يجب أن تكون مادة قادر على المعالجة، وهذا ما دفعني في النهاية للعمل في السينما.

متى أصبحت علاقتك بالسينما علاقة ضروريّة؟ هل كان لديك أصدقاء سينمائيين في ذلك الوقت؟

في الواقع، كانت دائمًا السينما ضرورية، لكن التقنيات الحديثة جعلت من التعامل مع الفن السينمائي أكثر سلاسة، فأنت تستطيع من خلال كاميرا عاديّة أن تصنع السينما، بينما تحتاج في فيلم روائي إلى فريق كبير والكثير من المال حتى تتمكن من صناعة فيلم، إذ بات من الممكن صناعة فيلم خاص بك بعشرات الليرات.

التطور التكنولوجي خلق حالة ديمقراطيّة في التعامل مع الفن، ما أعنيه، أنّه بات من الممكن صناعة سينما ذات جودة عالية بتكاليف أقل. إنّ جودة السينما لا تكمن في الحامل التقني للعمل، بقدر ما تكمن في الفكرة. القوة التعبيريّة الموجودة في المادة هي ما تخلق قيمة العمل السينمائي.

من الممكن صناعة فيلم جيد بوسائل بسيطة، ويمكن أن تصنع فيلمًا سيء بإمكانيات عاليّة. فيلم عباس كيروستامي "الحياة تستمر" (And Life Goes on)، هو عبارة عن فيلم في سيارة تعبر على المناطق التي ضربها زلزال مدمّر في إيران. يلتقي بطل الفيلم بشخصيات من تلك المناطق المتضررة، وتدور حوارات بينهم. تكلفة الفيلم بسيطة هي فقط ثمن أشرطة الأفلام من قياس 16 مم. هذا الفيلم بسيط التكلفة حصل على جائزة في مهرجان كان السينمائي. بينما فيلم مثل فيلم "التايتانيك" والذي صُرفت عليه ملايين الدولارات، يعتبره الكثير من الناس فيلمًا تافهًا. (يبتسم بلطف ساخر).

فيلم "أزرق رمادي" من إنتاج العام 2002، هو دعوة للمشاهد من أجل البحث عمّا حدث، هو حالة حنين بالنسبة لي. الفيلم يتحدث عن منطقة غُمرت بالمياه. لا يظهر في الفيلم الشيء الذي غُمر، لقد حدث ذلك الغمر الفظيع مرتين، والذي محى جزءًا مهمًا من ذاكرة البشريّة. "تل المريبط" الذي حدثتك عنه، والذي اكتُشف فيه أول بيت بناه الإنسان، وأول منطقة زُرع فيها، غُمر بماء سد الطبقة الذي غمر حوالي 160 كم من حوض الفرات الذي يحوي ذاكرة البشرية الأولى. كان من الممكن أن نستفيد من تلك المناطق الشاسعة والتي غُمرت، أكثر بكثير من فائدة السدود التي بُنيت.

في حوض العاصي الخصب والقادر على توفير الغذاء لتصديره للعالم، أُنشئت أحواض لتخزين المياه وترشيده! خطتهم كانت استصلاح الأراضي المجاورة للنهر، ليكتشفوا لاحقًا أنّ تلك الخزانات التي يبلغ طول الواحد منها 70 كم بعرض 7 كم قد دفعت الماء للدخول في غور الأرض لتخرج في المناطق التي خططت الدولة لاستصلاحها، محمّلة بالملح، لتحول غالبية التربة هناك إلى تربة مالحة غير صالحة للزراعة، هي مجرد مشاريع تافهة المطلوب منها التطبيل والتزمير لإنجازات غير مفيدة على الإطلاق، لا بل مُدمّرة. لقد دمروا فعليًا الطبيعة التي كانت تتمتع بها سوريا.

حدثني أكثر عن عملك كباحث في الآثار والبيئة الطبيعية في سوريا. أنا أعلم كمية المعرفة التي لديك حول تاريخ سوريا وبيئتها الطبيعيّة… كيف تطورت تلك المعرفة؟ هل كانت تطورت بسبب عملك مع البعثات الأجنبيّة؟

(يبتسم باعتزاز صادق) انظر، إنّ من عاش في الجزيرة السوريّة مثلي وشهد الحياة التي شهدت، تتولد لديه رغبة عميقة لمعرفة كلّ شيء. سوف أحدثك عن الشاب الذي نظم المعرض الأخير لي في كولن في ألمانيا. اسم الشاب "جبار عبد الله" وهو من قرية صغيرة جداً اسمها "ثديين" على ضفاف الفرات، عند مفترق الطريق إلى مدينة الرقة ومدينة الرصافة التاريخيّة. في قرية "ثديين" موقع أثري عملتْ فيه بعثات ألمانيّة، عمل معها جبار مذ كان طفلًا، يجب أن أذكر أنّه ومن نفس ذلك المكان هرب عبد الرحمن الداخل عندما استولى العباسيون على الرصافة، فهرب هو وأخوه من المدينة عبر النهر، الأخ لم يستطع إكمال السباحة فعاد وقُتل، بينما استمر عبد الرحمن حتى وصل إلى الأندلس في جنوب إسبانيا.

المهم، جبار جاء إلى ألمانيا هربًا من القنابل التي كان يلقيها نظام بشار الأسد، كزخ المطر على رؤوس الآمنين في تلك القرى، هو شاب في مثل عمرك على ما أظن، تعلّم الألمانيّة بسرعة كبيرة، ومنذ عدّة شهور أصدر أول كتاب له باللغة الألمانيّة، وبسبب عمله السابق مع البعثات الأثريّة بدأ في ألمانيا العمل في المتحف الإسلامي، وأوضاعه ممتازة بشكل كبير، أعني وضعه كباحث. قد يكون وجه جبار قد ظهر في أحد الصور التي التقطها لأطفال حوض الفرات والجزيرة السوريّة. معرفتي كباحث في تاريخ سوريا هي كمعرفة جبار وغيره من شباب تلك المنطقة الشغوفين بالبحث، إلى جانب عيشهم في المكان بكلّ أبعاده.

عندما عملتُ في التنقيب الأثري، لم يكن التنقيب عن الآثار ذو طبيعة مستقرة، البحث عن الآثار في بداية القرن التاسع عشر كان عبارة عن بحث عن الكنوز، ثم تحول لاحقًا إلى بحث للتأكيد على ما جاء في التوراة والإنجيل، في السبعينيات عندما عملتُ في هذا المجال، لم يكن هناك الكثير من الجامعات تدرّس ذلك الاختصاص، قسم الآثار في جامعة دمشق كان جزءًا من قسم التاريخ. لقد درّست لمدة عام كامل طرق التنقيب الأثري في كلية الآداب في الجامعة، ثم كلّ التفاصيل المتعلقة بالتعامل مع الموقع الأثري وطرق الحفر والتوثيق… إلخ. لكن قسم الآثار في الجامعة، لم يُفتتح إلّا بعد أعوام من تجربتي التدريسيّة تلك. وبحكم عملي في التصوير الضوئي مع البعثات الأثريّة، بدؤوا يطلبون صناعة ريبورتاجات عن البادية السوريّة، ليس فقط ذلك، "كوفان" (Jacques Cauvin) شكّل مجموعة عمل مؤلفة من ثلاثة أشخاص، مهندسَين وأنا، كان الهدف هو البحث عن الأسباب التي تدفع الإنسان إلى الانتقال من تربية المواشي إلى الاستقرار، كيف تُنشئ المدن والقرى.. إلخ.

عملنا على هذا المشروع لنرى ما الذي يدفع المجموعات البشريّة من حياة الرعي إلى حياة الاستقرار في تجمعات سكانيّة أكبر، كان المكان الذي بحثنا فيه هو تجمع سكاني اسمه "القدير"، هناك قمنا بالبحث ونشرنا النتائج لاحقًا. بحثنا في العمران وتطوّره، كيف أصبح للبيت امتدادات كأرض الديار والغرف الملحقة به. بحثنا في المعايير الأخلاقيّة والثقافيّة التي تنشأ في مثل تلك التجمعات بشكل تدريجي.

المهم أنّ حياة الإنسان ومسيرته تأخذ منحنيات كثيرة وأبعاد متنوعة، الحياة تفتح لك أبواب كثيرة، إمّا أن تدخلها، أو تغلقها بحثًا عن أبواب أخرى.

عندما كنّا نصوّر فيلمك "إلى آخر الدنيا" من إنتاج العام 2006، على ضفاف الفرات في قرية "تل البنات". كنتُ أعمل حينها مساعدًا لمدير التصوير "ميار الرومي"، ابنك البكر، وصديقي. تساءلت بعد لحظات من تأمل بيوت القرية الطينيّة القليلة، ما هي الحضارة؟ أنت الذي زار الدول الأوروبيّة المتحضرة كنت ترى أنّ سكان تلك البيوت الطينية يملكون تحضّرًا شديد القدم.

صحيح. أنا أعتقد بهذا الشيء، فهناك فرق في الاصطلاح بين (التحضر- Civilisation) و(التمدن- Civiltà)، قد تكون شخصًا قادرًا على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، كحديثنا الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنك من الممكن أن تكون متخلفًا لا قيمة لك وبتسوى فرنكين (يضحك).

هناك نوع من التراكم يحصل لدى الناس، لن أقول أنّ سكان تلك المناطق يعيشون فيها منذ بناء البيت الأول في التاريخ البشريّ قبل اثنتي عشر ألف عام. على الأقل دعنا نفترض أنّهم يعيشون هناك منذ اكتشاف الكتابة في الألف الثالثة قبل الميلاد.

تشعر أنّ لديهم تراكمًا معرفيًا. ينظرون إلى عينيك فيعرفون حاجتك، فيلبونها. يتركون قراهم للعمل في لبنان لكنهم يعودون بعد ذلك للزواج والاستقرار في قراهم. يفضّلون الاكتفاء بما لديهم في تلك البيئة، على ركوب السيارات الفارهة والاستعراض الكاذب.

أنا أعتقد أنّ الأهم بالنسبة لحياة الإنسان هو ذلك التوازن الذي ينشأ بينه وبين البيئة التي يعيش فيها. اطرح على نفسك هذا السؤال: منذ عصر النهضة الأوروبيّة حتى القرن التاسع عشر، كم من المثقفين والفلاسفة والشعراء قد مرّوا على أوروبا؟ أعداد هائلة منهم، لم تستطع إيقاف المآسي والحروب التي طحنت عظام البشر و حجارة مدنهم، فما قيمة الإنجاز الحضاري الذي حصل إذا لم يستطع تطوير البشريّة للعيش بسلام؟

إنّ ما يحصل في سوريا هو تنكّر لقيم الإنسانيّة والتحضّر، لم يستطع أحد مساعدة الشعب السوري البسيط في نضاله من أجل الحريّة. إنّ قادة تلك المجتمعات التي نسميها متحضّرة، لا ترى أبعد من توفير حاجاتها الأساسيّة من الطعام والشراب بأيّ ثمن. أنا لا أريد ظلم الناس هناك، فمنهم من تعاطف معنا ومنهم من كان غير قادر على فعل أيّ شيء. إن هذا النظام العالمي يستمر في تحويل الحضارة إلى سلعة، وهو المسؤول عن ذلك الخلط بين التحضّر الحقيقي والتمدّن (أيّ العيش في المدن).

دعنا نعود إلى فيلم "أزرق رمادي"، هل استعنت في هذا الفيلم بتقنيين من المؤسسة العامة للسينما؟ حدثني عن الظروف الإنتاجيّة لهذا الفيلم، ثم حدثني عنه فنيًا: لماذا اخترت المخرج رياض شيّا (1954 - 2016) ليتعاون معك في صناعة هذا المشروع؟

أولًا، الفيلم ليس له أيّ علاقة بالمؤسسة العامة للسينما نهائيًا، تمّ تظهير (تطوير أو تحميض) نيجاتيف الفيلم في معامل المؤسسة. يعود الفضل لـ"ميار الرومي"، الذي عمل بشكل ممتاز على إعداد المواد الكيميائيّة اللازمة لتظهير الفيلم. لكن الفيلم لم يُنتج من قبل المؤسسة. كان لدي بعض الأفلام من قياس 16 مم إلى جانب أفلام تبرّع بها مجموعة من الأصدقاء. بدأ تصوير الفيلم متعسرًا، كنت أقوم بالتصوير ثم التظهير، لطباعة نسخة إيجابيّة للمونتاج، كان هذا شاقًا.

شخصيًا أرى أنّ السينما قد ولدت من الفوتوغراف (التصوير الضوئي)، وأرى أنّ الصورة يجب أن تكون حامل التعبير، وأظن أنّ الصورة التي تحتاج إلى شرح ليست صورة جيّدة. من المفترض إذا أردت قول شيء ما في فيلم، فعليك أن تصوّر ما لا تقوله، وبالعكس، قد تقوم بكلّ ذلك والنتيجة تظل غير ذات أهميّة. ما أريد قوله: أنّني عملت على فيلم "أزرق رمادي" ولدي الوعي بتلك القاعدة السينمائيّة.

لقد كان في ذهني عندما بدأت تصوير الفيلم، أنّ الغاية من تلك الشرائط المصوّرة هو عرضها في المستقبل على أولادي، لم يكن في ذهني أنّ تلك الشرائط سوف تتحول إلى فيلم، كان ذلك طموحًا بعيدًا بالنسبة لي. المسألة ببساطة تشبه الذي يلتقط صورة لجده كي يعلقها على الجدار كذكرى. لقد ندمت كثيرًا على عدم توثيقي للمنطقة الأثريّة التي غرقت بسبب بحيرة سد الطبقة (سد الفرات) في السبعينيات.

في التسعينات أنجزت الدولة مشروع سد تشرين على نهر الفرات، والذي علمت أنّه سيغرق مساحات واسعة من حوض النهر الذي عملت فيه لسنوات. دفعني ذلك إلى التفكير بتوثيق بعض الأشياء عن ذلك المكان، كرغبة شخصيّة بالاحتفاظ بصورة عنه قبل وصول الغمر إليه، واختفاءه بشكل نهائي. لاحقًا تمّ تركيب لقطات الفيلم بالطريقة التي رأيتها. بعض اللقطات الثابتة في الفيلم كنت قد صنعتها مع رياض شيّا. كانت تلك اللقطات تلعب دور الفواصل بين المشاهد الأساسيّة في الفيلم، رياض رأى المواد التي صورتها، فكان رأيه أنّني بحاجة للقطات تتيح لي الانتقال بين مشهد وآخر، لذا خرجنا معًا في رحلة تصوير تلك اللقطات أو الفواصل، لقد صوّرنا الكثير من اللقطات. لم تكن المرة الأولى التي رافقني فيها رياض شيّا، فقد كنا نذهب دائمًا في رحلات تصوير واكتشاف في سوريا، لكنه في هذه الرحلة رافقني لإنجاز تلك الفواصل للفيلم.

سألتُك عن رياض شيا بسبب خصوصيته السينماتوغرافيّة في تاريخ الأفلام السوريّة، والذي جعل فيلمه الوحيد الطويل "اللجاة" (1995) واحدًا من الأفلام المُميّزة التي أنتجتها المؤسسة العامة للسينما.

هو ينتمي إلى مدرسة باراجانوف (Sergei Parajanov 1924–1990). من يرى فيلم "اللجاة" سوف يتذكر باراجانوف فورًا. أنا متأثر بـباراجانوف أيضًا، أنا ورياض ننتمي إلى نفس اللغة السينمائيّة. رياض يتكلم من خلال اللغة البصريّة، وأنا أفعل ذلك. أغلب المخرجين السينمائيين السوريين درسوا السينما في الاتحاد السوفيتي، وتأثروا بـتاركوفسكي الذي عمل على موضوع النحت في الزمن. هذا الأسلوب السينمائي كان يعتمد على اللغة البصريّة بشكل أساسي في السرد أيضًا. كلّ الذين عادوا من هناك أرادوا أن يصنعوا أفلامًا كأفلام تاركوفسكي، لقد حاولوا فعل ذلك، بعض تلك الأفلام كانت جيدة جدًا.

ما التجربة السينمائيّة التي لفتت نظرك من تجارب السينمائيين السوريين؟

أنا معجب بتجربة فيلم ميار "سينما صامتة". يُمكن القول إنّ هناك أفلامًا سوريّة، لكن ليس هناك سينما سوريّة. لا وجود لخط سينمائي، المخرج الذي سُمح له بإخراج فيلمين أو ثلاثة كيف له أن يصيغ أسلوبًا من تلك التجارب القليلة؟! للأسف. في مصر هناك سينما مصريّة، حتى لو كانت بوليوديّة الشكل، لكن هناك سينما مصريّة (أسلوب خاص بالسينما المصريّة) وهذا راجع لغزارة الإنتاج. الإنتاج السينمائي السوري كان ضعيفًا، تتولاه الحكومة من خلال المؤسسة العامة للسينما، والتي كانت تنتج الأفلام السوريّة بالقطارة، تنتج فيلمًا كلّ سنة أو سنتين. لكن الأفلام التي أُنتجت في سوريا كانت أفلامًا مهمة، كلّ ما صنعة محمد ملص، أسامة محمد… إلخ.

نضال الدبس:لماذا نحن دائماً وراء الكاميرا، بينما السلطة تقف أمامها؟ (17)

23 كانون الثاني 2021

لقد كان المشتغلون في السينما في سوريا قساة على بعضهم البعض. عمر أميرالاي كان خارج تلك الدائرة، فقد اختار منذ البداية صناعة أفلام تسجيليّة ذات طابع خاص، وذو أسلوب واضح. يطرح وجهة نظره التي لا يهمه أن توافقه عليها. لكنه في النهاية تمكّن من صناعة الخط الخاص به، أمّا البقيّة، فيمكنني القول إنّهم متأثرين كما قلت سابقًا بتاركوفسكي، لكنهم تمكّنوا من صناعة سينما خاصة بهم، كمثل أسامة محمد، الذي صنع فيلم "صندوق الدنيا" (القربان كما تُرجم إلى اللغة الإنجليزيّة) وهو عنوان مأخوذ من عنوان فيلم تاركوفسكي الأخير "القربان" (The Sacrifice 1986)، أيضًا أسلوب محمد ملص في فيلم "الليل". لم يُعط أولئك المخرجون الفرصة للخروج من عباءة تاركوفسكي. (يضحك).

دخل رياض شيا من فتحة أخرى، وصنع شيئًا فريدًا وخاصًا في فيلمه الوحيد "اللجاة"، فيلم بُني على البيئة التي جاء منها رياض، ألوان ذلك المكان وغيرها من التفاصيل. لقد عدت لمشاهدة الفيلم منذ فترة بنسخة سيئة جدًا، إلّا أنّ الصورة بقت محافظة على قوة تعبيريّة كبيرة، لقد صنع رياض فيلمًا رائعًا، آمل ألّا يضيع.

نبيل المالح، صنع فيلماً رائعًا أسمه "الكومبارس"، مشغول بأسلوب سينمائي معاصر، في الفيلم سمات السينما الواقعية الجديدة الإيطاليّة. النتيجة في النهاية، إنّ كلّ الأفلام التي أنتجت في سوريا لـعمر وأسامة وغيرهم من الصنّاع، من رآها؟! لم يرها أحد في زمن إنتاجها. الذي شاهد تلك الأفلام هم ممن حالفهم الحظ بتلقي دعوة من وزيرة الثقافة لمتابعة العرض الأول للفيلم في مكتبة الأسد، ولولا التقنيات الحديثة التي مكنتنا من نقل الأفلام إلى صيغ رقميّة لكانت تلك السينما غير معروفة حتى اليوم. الناس عرفت عمر أميرالاي من خلال محطات التلفاز التي عرضت أفلامه، أو من خلال أشرطة الفيديو أو الأقراص المدمجة.

عبد اللطيف عبد الحميد صنع شيئًا خاصًا به. سينماه مسلّية وظريفة، وهو بكلّ تأكيد مطرود من مجموعة المخرجين الملتزمين، باعتبار أنّه يصنع سينما غير ملتزمة، لكنه في النهاية صنع سينماه بنكهة خاصة.

كنتُ أتحدث إلى نضال الدبس قبل بضعة أيام، وفسر لي الحالة التي كانت قائمة حينها. قال لي: كان هناك مجموعتان من الصنّاع السينمائيين في سوريا. المجموعة الأولى ترفض العمل والتحرك داخل الهوامش المتاحة، والمجموعة الأخرى التي ترى أنّ من الممكن العمل ضمن تلك الهوامش. وبحسب نضال، فإنّ عبد اللطيف عبد الحميد كان من المجموعة التي قبلت العمل على الهامش.

كما قُلت لك، لقد كانوا قساة على بعضهم البعض، نبيل المالح كان مضطهدًا من قبل المخرجين الآخرين (يضحك ساخرًا)، عمر كان رئيسًا لعصابة مؤلفة من محمد ملص وأسامة محمد، وكانوا يقيّمون كلّ شيء بجيد أو عاطل.

تعاونت مع عمر أميرالاي على فيلم "طوفان في بلاد البعث"، هلّا حدثتني عن تلك التجربة، وهل كان فيلم "أزرق رمادي" قد أُنتج بعد فيلم عمر أم قبله؟

فيلم "أزرق رمادي" أُنجز قبل فيلم عمر "طوفان في بلاد البعث". كما أني لم أساعد فقط عمر في فيلمه، لقد ساعدت في فيلم "الليل" لمحمد ملص أيضًا.

كان لدى عمر فكرة صناعة فيلم ضدّ حزب البعث الحاكم في سوريا، ويريد إنجاز ذلك الفيلم بأيّ شكل كان. سيناريو الفيلم الذي أرسله لي معنون باثني عشر نقطة جعلت عمر يكره حزب البعث. هذا ما كان عليه المشروع، وفي نفس تلك الفترة، قمنا برحلة بسيارة "منى أتاسي" الرانج روفر ذات الدفع الرباعي إلى الجزيرة السوريّة. طبعًا عاتبتني منى كثيرًا بعد تلك الرحلة، فقد أغبرّت سيارتها بسبب الطرقات الترابيّة التي سلكناها في طريق العودة إلى دمشق (يضحك بمرح). بتنا ليلتنا في إحدى القرى في الجزيرة، عمر نام واقفًا. حذاؤه الأسود اللامع ظلّ لامعًا حتى عدنا إلى دمشق (يضحك مجددًا). وفي تلك الرحلة مررنا من المنطقة التي صورت فيها فيلم "أزرق رمادي"، حينها تبادر إلى ذهن عمر الذي صنع فيلمًا في السبعينات عن سد الفرات عند مدينة الطبقة، أن يعود بعد تلك السنين لصناعة فيلم عن الفرات.

بعد تلك الرحلة قال عمر إنّه يود صناعة ذلك الفيلم، لقد حاول جس نبض المؤسسة العامة للسينما لدعم المشروع، لكن اقتراحي كان أن ينجز المشروع بالإمكانيات المتاحة. قدمت كلّ المعدات الموجودة عندي إلى جانب ما كان عند عمر. ميار كان مدير التصوير، وأنا قدت السيارة. بدأ الفيلم بهذه الطريقة، لقد كان دوري الأساسي هو تسهيل عمل عمر في تلك المنطقة، لم يكن لدينا أيّة موافقات لإنجاز الفيلم، الناس معتادون على تواجدي في تلك المنطقة، فأنا أتجول بصحبة الكاميرا هناك منذ سنوات، كان هذا قد ساعد عمر كثيرًا في إنجاز الفيلم.

بعد شهر من التصوير، غادرتُ إلى فرنسا بينما استمر عمر بالتصوير. بعد انتهاء الفيلم، عرضه عمر عليّ بصيغته الأخيرة. في الواقع كان الفيلم بالنسبة لي ينتمي بشدّة لأسلوب عمر ذو الخطاب السياسي الواضح. النقاط الاثني عشر التي دفعت عمر لكراهيّة حزب البعث العربي الاشتراكي تطورت إلى عشرين أو خمسة وعشرين نقطة.

لكن كان هناك شيء مغيّب في ذلك الفيلم، ألا وهو البعد الدرامي. ما أعنيه، مدير المدرسة الذي صوّره عمر في الفيلم، والذي ينفذ الأوامر، هو ضحية مثل الكثيرين من السوريين الذين يخافون السلطة بشكل فظيع. كان في أذهان الذين صورهم عمر أنّ هذا الفيلم هو لجهة رسميّة، فأدى ذلك إلى المبالغة في تمجيد الحزب والقائد من قِبل شخصيات الفيلم. الشخصية الرئيسية في فيلم عمر، ذياب الماشي، هو عضو منتخب في البرلمان السوري منذ الخمسينيات. كان "الماشي" وسيلة المنطقة للاتصال بالدولة المركزيّة في دمشق. إذا كان هناك عضو برلمان في سوريا انتخب بشكل ديمقراطي فهو ذياب الماشي بكلّ تأكيد. لو أنّ عمر تحدث عن أولئك الأشخاص بوصفهم ضحايا لذلك الحزب لكان قد أكسب الفيلم قيمة إضافيّة. كنت فعلًا أتمنى أن يكون الفيلم أفضل من ذلك. الفيلم بلا شك وثيقة مهمة لما عاشته سوريا بسبب حزب البعث، والسلطة القائمة، بلا شك.

أود الحديث الآن عن الثورة السوريّة ليس من باب النشاط السياسي، بل من زاوية العمل الفني الذي قام به محمد خلال هذه الأحداث.

في الواقع، عندما بدأت الثورة في سوريا لم أكن متفائلًا، زوجتي سألتني: هل سيكون الوضع في سوريا مشابه للوضع في تونس، فكان جوابي لا، الأمور أكثر تعقيدًا في سوريا. لن أقول إنّني كنت أتوقع ذلك الذي حدث، لأنّ ما حدث يفوق كلّ حدود التشاؤم. المهم، ما حدث قد حدث.

عند بداية الثورة جاءتني صحفية متسائلة عن النظام السوري، كان تريد أن تعرف ماهيّة هذا النظام. طلبت مني إجراء حوار صحفي وكان هذا في الأيام الأولى للثورة، ثم جاء خطاب بشار الأسد والذي أجّج الأوضاع، طرحت حينها سؤالًا على نفسي: إذا كنت في سوريا، ما الذي يمكن أن أقوم به؟ وإذا بقيت في فرنسا، ما الذي يمكنني فعله؟ في ذلك الوقت كنت قد تجاوزت الستين، أنا لست شابًا بعمرك.

أنت أكثر شبابًا مني

المهم، لقد رأيتُ أنّه من غير المفيد العودة إلى سوريا، بخاصة أنّني وفي السنوات الأخيرة التي كنتُ أزور فيها سوريا، لم أكن ألتقي بالكثير من الناس. أمّا إذا بقيت في فرنسا فيمكنني من خلال الناس الذين أعرفهم هناك أن أتحرك. هناك دور مهم للثقافة في فرنسا، كما أن للمثقفين أيضًا دور مهم. لدي الكثير من العلاقات مع أولئك المثقفين، ففكرت بأنّه من خلال تلك العلاقات يمكن أن نخلق حالة من الدعم الثقافي الذي من الممكن أن يتحول إلى دعم سياسي للشعب السوري. أنشأنا جمعية "سورية حرية"، والتي ترأستُها لفترة طويلة، والتي تحولت إلى مصدر معلومات مهم عن الثورة السوريّة باللغة الفرنسيّة.

في العام 2014 بدأ تنظيم داعش يحظى بالكثير من التغطية في وسائل الإعلام الغربيّة، وبدأ العالم ينسى أن ما يحدث في سوريا هو ثورة شعب، حينها التقيت ببعض الفنانين السوريين وعرضت عليهم فكرة أن نذهب إلى المدن والبلدات الفرنسيّة، نحتل أحد الساحات ونقوم بالرسم وفتح حوار مباشر مع المواطنين. لاقت الفكرة الكثير من التشجيع. سيدة كان لديها سيارة تخييم وترغب في بيعها، فقمنا بشراء السيارة، ليتحول المشروع إلى "القافلة الثقافيّة السوريّة". هذا المشروع إذا نزعت عنه الدوافع السياسيّة والظروف التي أنشأته، فإنّه مطابق للذي كنت أفعله في كلية الفنون الجميلة في شبابي.

قمنا أنا وزملائي (وداع يونس) بتنظيم حفلات في ذكرى مرور 300 عام على وفاة الرسام الهولندي رامبرانت (Rembrandt Harmenszoon van Rijn 1606 –1669). الفكرة كانت أن نكوّن قافلة تتجول في القرى لنتحدث عن سوريا، تواصلت مع الكثير من الفنانين السوريين والأدباء والمثقفين الذين كانوا متحمسين لهذا المشروع. تجربة القافلة هي تجربة فريدة، فقد قمت بالبحث عن مشاريع مماثلة، فلم أجد سوى تجربة حدثت في الخمسينات في إحدى الدول في أمريكا اللاتينيّة. كانت الفكرة جذابة، عندما بدأ مشروع القافلة في فرنسا، كانت الخطة أن نقوم بجولة لمدة ثلاثة شهور وبعدها ينتهي المشروع، بقينا نعمل في هذا المشروع لمدة ست سنوات، وما أوقف المشروع هو جائحة كورونا. خلال تلك السنوات الست، كان هناك مشاركة واسعة من الكثير من الشعراء، والأدباء، والفنانين، والموسيقيين، والسينمائيين، والراقصين. كنتَ أنت واحدًا من الذين شاركوا في تلك العروض والأمسيّات الفنية. ثمّ تطوّر المشروع، فبتنا نتلقى دعوات من مدن فرنسيّة وأوروبيّة للسفر وتقديم العروض، وكانوا يغطون تكاليف القافلة.

دعني أقُل إنّ الثورات لا تنتصر دائمًا، و فكرة أنّ الحق ينتصر هي فكرة كلاسيكيةّ، فالحق والحقيقة لا تنتصر لكونها حقيقة صادقة فقط في النهاية. أنا أرى في ما حدث الكثير من الأثر الإيجابي، شعب خرج منتفضًا من أجل الحريّة، و بعد عشر سنوات ما يزال يتظاهر ضدّ النظام ويرفع شعارات الثورة في المناطق الخاضعة لسلطته، إنّه شعب غير مستسلم. هذا الشعب مُصرّ على استرجاع حريته، هذا أمر عظيم فعلًا.

إن الذين هاجروا من سوريا إلى مجتمعات جديدة بدأوا حياة جديدة، إنّهم يشبهون النبتة التي زرعتها في بيتي الريفي في فرنسا، أنظر إليها كلّ يوم منتظرًا الزهور التي سوف تزين تلك النبتة. أنا أعتقد أنّ من هاجر من سوريا كتلك النبتة، سوف يأتي يوم لتنبت زهورهم الطيبة. في الخمسينيات هرب أكثر من 185 مثقفًا وفنانًا من اليونان على باخرة واحدة بسبب الحكم الديكتاتوري هناك. أولئك المثقفون والفنانون والمعماريون ساهموا مساهمة كبيرة في نهضة أوروبا المعاصرة، لا أدري إذا كان السوريون سيلعبون هذا الدور أم لا، لكن من المؤكد أنّهم سيملكون دورًا ما.

أُجريَ هذا اللقاء في الثاني عشر من شهر تموز من العام 2020. شكر لـ"سراب أتاسي" على تحقيق بعض الاسماء الواردة في هذا اللقاء.