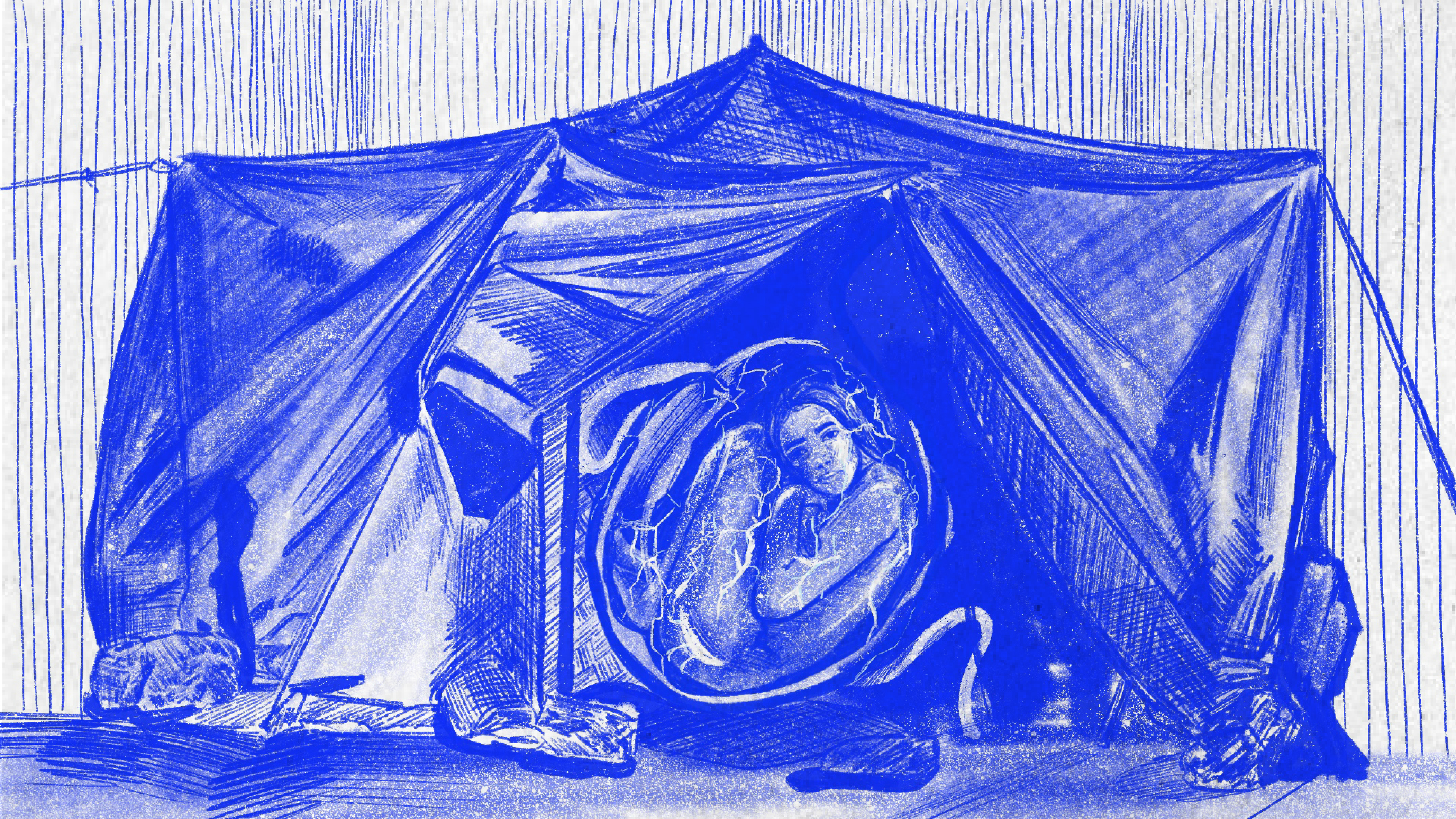

تعيشُ سوريا أوضاعاً اقتصاديةً متدهورةً لا يبدو الخروج منها وشيكاً، ويتكرر للدلالة عليها ذكرُ تقديراتٍ متنوعة المصادر عن معدلات الفقر والنزوح وانتشار الأمراض ونقص الغذاء والفساد وتَهدُّم العمران وحجم الأموال اللازمة لإعادة الإعمار.

كانت سوريا عام ٢٠١٠ دولةً ذات اقتصادٍ ناشئ، وخلصت الحرب العنيفة التي تعيشها منذ ١٣ عاماً إلى تفسّخها وجعل خارطتها بأربعة ألوان، تحضرُ في كلٍّ منها قوىً أجنبية تُمسك فعلياً بمعطيات الأرض وقدرة الطرف الحليف أو التابع لها على الصمود، ولكنها لا تقدّم ما يُسهِّل ظروف العيش.

٢٠١٠: نهاية صعود اقتصادي مبشّر؟

خَطَتْ سوريا في العام ٢٠٠٠ خطواتٍ اقتصاديةً واعدة، تزامناً مع وصول بشار الأسد إلى السلطة وريثاً لوالده، فقد كانت سنة تحوّلٍ اقتصادي تبدّت علائمه فعلياً مطلع تسعينيات القرن الماضي، وساعد عليه مجتمعٌ فتي ويد صناعية ماهرة وموارد طبيعية ليست كبيرةً ولكنها متنوعة إلى حدٍّ جيد. فكان إجمالي الناتج المحلي السوري في طور نموٍ معقول ومُشجِّع رغم هزاتٍ سياسية ومناخية ذات نتائج اقتصادية عاشتها البلاد، منها حالةُ الارتباك بعد غزو العراق ٢٠٠٣، وفرضُ الانسحاب العسكري من لبنان بموجب قرار مجلس الأمن ١٥٥٩ عام ٢٠٠٥ وتبعات تشكيل محكمة دولية للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري، وطيُّ صفحة ربيع دمشق، وموجة الجفاف التي ضربت شرق البلاد بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٠.

وتشير أرقام البنك الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي السوري قد شهد نمواً مطرداً بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٠، وتميز بتنوع أشكال الإنتاج ومساهمة قطاعات واسعة فيه.

ولكن تغيّر كل شيء اعتباراً من ٢٠١١ على نحو مأساوي وغير قابل للتحكم بعد قرارٍ واضحٍ من سلطة نظام الأسد بالامتناع عن ترك الحكم أو القبول بانتقال سياسي، مما أدخل البلاد في أطوار من الصراع ما زالت مستمرة. وفق أرقام البنك الدولي، وصل إجمالي الناتج المحلي السوري عام 2021 إلى قرابة ٨ مليار دولار فقط، ولكن لا يمكن التسليم بدقة هذا الرقم وتغطيته لكامل الجغرافيا السورية، غير أنه يعادل تقريباً إجمالي الناتج المحلي لعام ١٩٧٨. أي أن اقتصاد سوريا، بموجب الأرقام وليس على سبيل المجاز، عاد ٤٠ سنة إلى الوراء (١). هذا التراجع ما يزال مستمراً، ففي العام ٢٠٢٣ واصل إجمالي الناتج المحلي الانخفاضَ إلى حدود ٦.٢ مليار دولار، ومن المتوقع أن ينكمش عام ٢٠٢٤ بنسبة ١.٥ بالمئة.

محاولة لفك "شيفرة" الاتفاق النفطي بين الإدارة الذاتية وشركة "دلتا" الأمريكية (جزء 1)

12 تموز 2021

محاولة لفك "شيفرة" الاتفاق النفطي بين الإدارة الذاتية وشركة "دلتا" الأمريكية (جزء 2)

19 تموز 2021

لا تهدف الأرقام التي استعرضناها إلى ادّعاء أن البلد كانت مزدهرةً في العام ٢٠١٠، فغيابُ العدالة في توزيع الثروة وقصورُ برامجِ التنمية على بعض المناطق الحضرية والفساد ومعدلات البطالة المرتفعة وعشوائية سوق العمل كانت هي الأخرى من أبرز سمات الاقتصاد السوري، الذي كان يَسهُلُ أن ينهار أحد قطاعاته نتيجة قرار حكومي. مثلاً، في العام ٢٠٠٩ كان قرابة ١٥ بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى، وقرابة ٣٠ بالمئة يعيشون تحت خط الفقر الأعلى، ومع غياب العدالة في توزيع الثروة كان الفقر يتركّز في الأرياف أكثر بكثير من المناطق الحضرية، تحديداً في درعا ودير الزور وحماة. ورغم أن الانفتاح على تركيا ساهم في تطوير أساليب الري وزيادة ضخ المياه اللازمة للزراعة، إلا أنه أدّى كذلك إلى تدهور قطاعات صناعية في حلب على وجه الخصوص، حيث الاقتصاد يعتمد بشكلٍ كبير على الورش الصغيرة التي لم تستطع الصمود أمام السلع التركية المُنتَجة في معامل كبيرة تجعل تكاليفها أقل.

اليوم: رؤوس مشوهة لاقتصاد ميت

جعلَ انهيار الاقتصاد السوري سكّان البلاد معتمدين بشكل أساسي على المساعدات وتحويلات اللاجئين والمهاجرين السوريين، ودفع النظام السوري إلى اتخاذ إجراءات عشوائية للتعامل مع حالة الانهيار مع قناعة بأن هذه الإجراءات مؤقتة. يمكن معاينة أحد وجوه هذا التخبّط في محاولة النظام بأقصى طاقته تأخيرَ الجولات المقبلة -التي لا مفرّ منها- من مسلسل انهيار الليرة السورية، وقد اتّبعَ في سبيل ذلك سياسات مؤقتة جداً بحسب المُتاح أمامه: الاستفادة من خطوط ائتمانية من حلفائه، والحملات الأمنية على سوق الصرافة والعاملين فيه، وتجريد تجّار كبار من رؤوس أموالهم، وفرض ضرائب وإتاوات عالية على بعضهم، ووضع فوارق كبيرة بين سعر صرف دولار التصريف ودولار الحوالات ودولار تمويل المستوردات، ثم توحيدها تقريباً، والمضاربة في سوق القطع الأجنبي، وتغيير وزراء اقتصاد وحاكمين لمصرف سوريا المركزي علّهم يقدمون مزيداً من الحلول الإسعافية. ولكن هذه السياسات لم تستطع في النهاية أن تُلغي حقيقة أن راتب الموظف الحكومي صار أعلى أو أدنى بقليل من ١٠ دولارات أميركية. ربما استطاعت هذه السياسات شراء بعض الوقت، ولكنه ليس وقتاً طويلاً على أية حال.

اليوم باتت سياسة النظام السوري الاقتصادية في مكانٍ آخر، إذ تحوَّلَ أخيراً إلى تاجر مخدرات من أجل تغطية بعض نفقاته الأساسية. وبما أن الإصلاح أصعب من الهدم، فمن البداهة القول إن عودة الاقتصاد السوري إلى ما كان عليه عام ٢٠١٠ مستحيلةٌ بموجب الأوضاع الراهنة لأسباب عديدة، منها أن الاقتصاد السوري مرّ بتحولات بنيوية هائلة أدت إلى تحوله إلى اقتصاد حرب تُديره شبكات زبائنية ضيقة وميليشيات عسكرية هدفها الرئيس تمويل بقائها، وهو لا يعتمد على الإنتاج ولا تتحرك فيه رؤوس الأموال ولا يساهم فيه الناس، إنما هو إعادة توزيع للسلع المستوردة وإتاحة قدر ضئيل من السلع محلية الإنتاج أو التصنيع والمخصصة للاستهلاك الأساسي.

يسيطر النظام السوري على قرابة ٦٥ بالمئة من مساحة البلاد، وبخلاف ذلك، تُسيطر تشكيلَتان: إسلاميةٌ يقودها أبو محمد الجولاني وأخرى مدعومة من تركيا على ١٠ بالمئة، وتحوز قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على ٣٥ بالمئة من الأرض السورية. لكل واحدٍ من هذه الأطراف الرئيسية في الصراع السوري اليوم حكومة تتبع له ويدير مناطق سيطرته من خلالها، ولكن لم ينجح أيٌّ منها في تقديم نموذج اقتصادي وحوكمي يمكنه العيش أو تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي. ورغم تَعدُّد الحكومات واعتماد ثلاث عملات هي الليرة السورية في مناطق سيطرة النظام السوري وقسد، والتركية في شمال غرب سوريا الخارج عن سيطرة النظام، والدولار الأميركي بحكم الأمر الواقع، إلا أن اقتصادات مجمل المناطق السورية ظلت مرتبطةً ببعضها بعضاً لأنها تهدف أساساً لتأمين سطوة هذه الأطراف وتمويل بقائها من خلال الاستحواذ على الموارد المُتاحة.

ليست هذه الأطراف على قطيعة اقتصادية لأن هذا غير ممكن أصلاً، وتتشارك حكوماتها معابر تجارية فيما بينها. وقد باتت هذه المعابر اليوم بمثابة عماد الاقتصاد السوري، ويُكمّل بعضها بعضاً، ويتربّح كل طرف من خلال بيع السلع التي يشتريها من الأطراف الأخرى للسكان الذين يحكمهم، وأيضاً من خلال الضرائب ورسوم العبور التي يفرضها على حركة المعابر.

ولأن النفط السوري يتركّز في المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فإن جميع الأطراف الأخرى تشتري منها النفط، وهي لا تشتريه بهدف تأمين خدمة، ولكن لتحصيل الأموال. من الأمثلة على ذلك أن هيئة تحرير الشام تفرض رسماً قدره 25 دولار أميركي على كل برميل نفط يصل إلى مناطق نفوذها، وهي تعتمد أسوةً ببقية الأطراف العسكرية سياسةَ استئثار بهذه السلعة بأكثر من طريقة؛ عبر فرض الرسوم على عبورها، وامتلاك الشركات المسؤولة عن إنتاجها وتسويقها. كما تتزوّد مناطق سيطرة النظام وقسد ببعض السلع التركية القادمة من مناطق الشمال السوري التي تديرها فصائل المعارضة، وكذا ما زالت البضائع التي تصلُ سوريا عبر موانئ الساحل تذهبُ إلى مختلف المناطق، وتمرّ السلع القادمة من كردستان العراق عبر مناطق سيطرة قسد إلى مختلف مناطق سوريا. بهذه الدينامية يمكن اعتبار هذه الأطراف العسكرية الأربعة بمثابة أربعة تجار أو موزعين كبار يمسكون بزمام الاقتصاد، ويفرضون الأرباح على السلع التي تمرّ من خلالهم، ويملكون البنية التحتية اللازمة للاستفادة من جميع مراحل انتقال البضائع، إما عبر مؤسسات «رسمية» أو من خلال محاسيب وشركات تتبع لها.

وبموجب هذه الدينامية، تستطيع هذه الأطراف العسكرية الأربعة أن تبقى على حالها إلى ما لا نهاية، فباستطاعتها توظيف ما تجنيه من الأموال في دفع رواتب مقاتليها وتأمين العتاد اللازم لمواجهة أي حركة احتجاج محلية، وقد ساهمت اتفاقيات خفض التصعيد التي رعتها روسيا وتركيا وإيران، وبعض التفاهمات الأخرى بين القوى الدولية، إلى تثبيت توزيع مناطق السيطرة الأساسية بينها منذ ما يزيد على أربع سنوات تقريباً. وفي ظل عدم خشيتها من الانهيار الاقتصادي الذي سيطال بنيتها، فإن التغيير لن يأتي إلا عبر تفاهمات دولية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الأحوال المعيشية والإنسانية للشعب السوري داخل حدود البلاد وفي دول الجوار.

ومع مرور الوقت، تشتد الأمور الإنسانية صعوبةً وتزداد العوائق أمام قدرة المؤسسات الأممية على تمويل عملياتها الإنسانية في سوريا، ولم تَعُد معظم الدول المانحة راغبةً في تقديم مزيدٍ من الأموال لسوريا التي لا يبدو أنها بموجب المعطيات الحالية ستكفّ عن كونها محتاجةً لتقديم الأموال في ظل الاستعصاء السياسي.

ما الحل؟

لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية السورية ومعها الأزمة المعيشية والإنسانية دون إيجاد مخرج سياسي، وتدأبُ التصريحات الرسمية للدول الفاعلة في الملف السوري على تكرار لازمة أن الحل السياسي يجب أن يكون سورياً، على أن الأطراف السورية جميعها ليست جديةً في الوصول إلى حل سياسي يمكن أن يُفضي إلى تقويض سلطتها، وهي اليوم تهيمن على الاقتصاد لحماية هذه السلطة فقط. ولذا فإن الحل الأنسب قد يكون الخارج وحده قادراً على صياغته وفرضه على اللاعبين المحليين، من خلال توافقات بين الدول النافذة في الملف السوري، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، بما يصون تطلعات السوريين نحو دولة عادلة وديمقراطية ويسهم بالدفع نحو حلٍّ تدريجي للأزمة الاقتصادية وتبعاتها الإنسانية. دون ذلك فإن سوريا ستنهار أكثر من انهيارها الحالي، وستظل مركزَ أزمةِ إنسانية ذات تبعات على المنطقة والعالم.