في الشهور الأولى بعد انطلاقة الانتفاضة في آذار ٢٠١١، كانت بعض الأفلام الوثائقية السوريّة قيد التصوير، كما بدأ بعض صانعي/ات الأفلام بتصوير أفلامهم. مثلًا، صُوّر في شهر حزيران (أي بعد حوالي ثلاثة أشهر من انطلاق الثورة) فيلم "تهريب 23 دقيقة ثورة" من إنتاج مؤسّسة الشارع للإعلام والتنميّة (حسب تعريف المؤسّسة لنفسها فهي مؤسسة إعلاميّة غير ربحيّة، تعمل للدفاع عن الحريّات الإعلاميّة بأدوات العمل الإعلامي المختلفة، وقد قامت بإنتاج عدد من الأفلام الوثائقيّة والأفلام القصيرة خلال سنوات عملها التي بدأت في العام ٢٠١٠)، وكان من أوائل الأفلام التي صوّرت الاحتجاجات في سوريا، وقد عُرض لاحقًا على قناة العربيّة، كما تمّ عرضه في عدد من المدن الأوروبيّة.

بعد ذلك بقليل ظهرت أفلام كثيرة من هذا النمط عُرِضت في مدنٍ مختلفة من العالم، ولعلّ أكثرها شهرة كانت تلك الأفلام التي أنتجتها مؤسسة "أبو نضارة" (حسب مقالة نُشرت في صحيفة العربي الجديد في العام ٢٠١٤ فإنّ مجموعة أبو نضارة هي "مجموعة تأسست عام ٢٠١٠ على يد سينمائيين سوريين شباب قرّروا منذ بدء عملهم عدم الكشف عن أسمائهم. ومنذ انطلاق الثورة السورية، جهد مؤسّسو المجموعة على نشر فيلم قصير بشكلٍ أسبوعي، ليكون بمثابة تعليق على حدثٍ ملحّ في الراهن السوري، أو صورة من صوره).

الوثائقي السوري وجمهوره (٤)

18 كانون الأول 2019

اهتمام العالم بما يحدث في سوريا ورغبتهم في فهم ما يجري في تلك البلاد من أحداث دفع الناس للإقبال على مشاهدة السينما السوريّة بمختلف أنواعها الوثائقيّة والروائيّة والتجريبيّة، فكانت الصالات تعجّ بالمشاهدين من مختلف الجنسيّات في كثيرٍ من مدن العالم، بعضها كان يعرض أفلامًا سوريّة للمرّة الأولى، فعُرضت أفلام سوريّة في مقاهي صعيد مصر وبارات برلين وصولًا إلى مهرجانات عالميّة فضلًا عن ترشيح فيلمي "الكهف" (٢٠٢٠) و"آخر الرجال في حلب" (٢٠١٨) لفراس فياض وفيلم "عن الآباء والأبناء" (٢٠١٩) لطلال ديركي، إضافة إلى فيلم "إلى سما" (٢٠٢٠) لوعد الخطيب وإدوارد واتس إلى جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي، ومرورًا بدور عرض عالميّة ومهرجانات دوليّة وجوائز ذات سمعة عالميّة.

هذا أدّى إلى وصول السينما السوريّة إلى فضاءاتٍ ومساحاتٍ جديدة، واكتساب جمهور واسع ومهتم. هذه الأفلام الجديدة تطرّقت واهتمت بمواضيع جديدة على السينما السوريّة، سياسيّة وحقوقيّة وإنسانيّة ومجتمعيّة، وقدّم/ت المخرجون/ات السوريون/ات أفلامهم/ن بطرق جديدة؛ تقنيات تصوير ومونتاج وعرض جديدة.

ما هو الفيلم السوري؟

لأنّنا نبحث في الأفلام السوريّة المنُتجة خارج سوريا، يُمكن القول إنّ معظم الأفلام الوثائقيّة السوريّة المُنتَجة خلال هذه الفترة الزمنيّة (٢٠١١ - ٢٠٢١) أُنتجت في دول أوروبيّة، ولأنّ جنسيّة الفيلم، حسب التعريف التقني، تُحدّد من جنسيّة بلد الإنتاج، فمعظم الأفلام السوريّة تعتبر إنتاجات أوروبيّة ذات قِصّة سوريّة، إذا ما أُخذ الأمر من باب التسويق والربح، أمّا جنسيّة الأفلام الفخريّة فقد تحدّدها جنسيّة المخرجين والمخرجات، أصحاب الفيلم.

في حالات المنفى، والحالة السوريّة إحداها، فإنّ جنسيّة الفيلم تحدّد بعوامل مختلفة، وذلك لأنّ الشرط القانوني للإنتاج قد اختفى، لذلك تُوجد عوامل "فخريّة" أخرى تعطي للفيلم هُويّته، عوامل مثل قًصّة الفيلم وزمان وقوع الأحداث ومكانها وشخصيّات الفيلم وصنّاعه.

معظم الأفلام السوريّة تعتبر إنتاجات أوروبيّة ذات قِصّة سوريّة، إذا ما أُخذ الأمر من باب التسويق والربح

مثلًا: إذا عمل مخرج سوري الجنسيّة مقيم في ألمانيا على صناعة فيلم موضوعه ألماني وكانت جهة الإنتاج ألمانيّة، فإنّ الفيلم يُعتبر فيلمًا ألمانيًا خالصًا ولا علاقة له بسوريا، حتى وإن كان مخرجه سوريّ، لكن إنّ كان موضوع الفيلم سوريًا فإنّ الفيلم ألماني من الناحية التسويقيّة وسوريّ من الناحية الفخريّة.

يستثنى من هذه التصنيفات بعض الأفلام السوريّة القليلة مثل فيلم "العودة إلى حمص" من إخراج طلال ديركي، وفيلم "ماء الفضة" من إخراج أسامة محمد وسيماف بدرخان، فهي مُسجّلة كأفلام سوريّة لأنّهما من إنتاج شركة "برواكشن فيلم" المُسجّلة في سوريا، والتي تمتلك سجلًا في البلاد منذ ما قبل انطلاقة الانتفاضة الشعبيّة في آذار ٢٠١١.

ومثلًا: إذا ما صنعت شركة إنتاج هولنديّة فيلمًا موضوعه سوريا ومخرجه هولندي، فذلك الفيلم لا يُعتبر سوريًا ولا تسويقيًا ولا فخريًا ولا غيره. هو فيلم هولندي خالص، قِصّته سوريّة.

هل يتم إنتاج الأفلام السوريّة لجمهور غربي؟ وهل يشاهد السوريون أفلامهم؟

السينما السورية الجديدة.. شابة تلتقط أنفاسها (5)

14 كانون الثاني 2020

الجواب الأوّل الذي يتبادر إلى الأذهان هو نعم، إنّ الأفلام الوثائقيّة السوريّة المُنتجة بين عامي ٢٠١١-٢٠٢١ صُنعت بهدف عرضها أمام جمهور أوروبي/ أمريكي، من حيث تكرار الثيمات في كثير من الأفلام، ومن حيث طريقة المونتاج وطرق طرح السرديّات، وبالأساس بسبب شركات الإنتاج الأوروبيّة، وفي حال لم يكن الجمهورين الأوروبي والأمريكي هما المستهدفين، فإنّ الجمهور المخاطب يبدو غير واضح، وذلك لانقطاع الصلة بين الجمهور السوري وأفلامه.

لذلك تحتل الدول الأوروبيّة المساحة الأكبر من سوق إنتاج الأفلام الوثائقيّة السوريّة وعرض وتوزيعها، وذلك بسبب تركّز مصادر الدعم المالي المختلفة للأفلام الوثائقيّة، وبسبب وجود المهرجانات المهمّة التي تمهّد طريق الأفلام نحو سوق العرض والطلب، إضافة إلى المحطّات التلفزيونيّة التي قد تُنتج أو تشتري حقوق العرض.

عند التعمّق أكثر نرى أنّ الإجابة معقّدة أكثر من التبسيط الذي قمنا به في الفقرتين السابقتين، لأنّ الإجابة على مثل هذه الأسئلة تخصّ كلّ فيلم على حدة، لا توجد إجابة جامعة بسبب الاختلاف الكبير في طريقة إنتاج وصناعة هذه الأفلام، إذ نرى أفلامًا تقدّم نظرة أوروبيّة بيضاء استشراقيّة تبسيطيّة تستخدم قوالب تنميطيّة شائعة، ونرى كذلك أفلامًا تقدّم وجهات نظر مختلفة ونقديّة سياسيًا واجتماعيًا وتفهم تركيبات المجتمع السوري وسرديات الصراع المختلفة.

لكن أيضًا، يشاهد بعض السوريون أفلامهم، سواء أكانوا في بلدان اللجوء، أو على شاشاتِ الإنترنت، لكن يصعب تحديد هذا الجمهور ومزاجه بسبب انتشار الرقعة الجغرافيّة التي يعيش فيها السوريون، وبسبب عدم وجود صالات عرض سينمائيّة في سوريا، وبسبب عدم وجود مجلات ومواقع إلكترونيّة وصحف ودراسات وأبحاث تهتم بالشأن السينمائي السوري، إلّا فيما ندر.

لكن من ناحية أُخرى، يبدو أنّ أعداد السوريون الذين يشاهدون أفلامًا سوريّة بشكل مستمر قليل للغاية بسبب الصعوبات الماديّة في بلدان اللجوء، والتي تمنع اللاجئين من ولوج صالات السينما، وبسبب صعوبات الحياة السوريّة خلال السنوات العشر التي نبحث فيها، ممّا جعل السينما والأفلام أمرًا ثانويًا بالنسبة لهم خلال كفاحهم اليومي للحصول على مقوّمات حياة عاديّة.

يشاهد بعض السوريون أفلامهم، سواء أكانوا في بلدان اللجوء، أو على شاشاتِ الإنترنت، لكن يصعب تحديد هذا الجمهور ومزاجه

يُستثنى من ذلك الأفلام التي نالت شهرة عالميّة، وهي أفلام قليلة جدًا ويمكن حصرها بالأفلام التي وصلت إلى قائمة الأوسكار القصيرة وفيلم "لسه عم تسجل" وربما فيلمين أو ثلاثة آخرين. وهذه أفلام قُرصنت وشُوهدت على منصّات الإنترنت المختلفة كما عُرضت في عدد هائل من الأماكن التي يوجد فيها سوريين.

تفاعل السوريين (الذين شاهدوا هذه الأفلام) مع هذه الأفلام اختلف عن تفاعلهم مع أفلام أخرى، فهي أفلام تحكي عنهم وعن حكاياتهم المعاصرة، فقاموا بفحصها وتحليلها ونقدها نقدًا شديدًا، أو حبّها حبًا شديدًا، وأظهروا بشكل عام ردّات فعل متطرّفة، سواء بالمدح أو بالنقد، وذلك حسب مشاهدات وملاحظات شخصيّة تقديريّة، بصفتنا متابعين دائمين للنقاشات المتعلّقة بالسينما السوريّة.

كيف يتم إنتاج الأفلام السورية؟

يرتبط سؤال إنتاج الأفلام الوثائقيّة السوريّة بين عامي ٢٠١١-٢٠٢١ ارتباطًا وثيقًا بسؤال الجمهور، فكيف يتم إنتاج الأفلام السوريّة؟ لمن تُنتج هذه الأفلام؟ ما هي الأسئلة التي تشغلها؟ وما هي نقاط النقد الموجهة للسينما الوثائقيّة السوريّة من وجهة نظر إنتاجيّة، وإلى ما هنالك من أسئلة مشابهة؟

سينما جديدة في سوريا (7)

04 شباط 2020

لا شكّ أنّ الفسحة الزمنيّة لإنتاج الأفلام الوثائقيّة كانت فسحة ضيّقة، وصارت صناعة الوثائقي السوري سباقًا مع الزمن، فنحن نحكي عن عشر سنوات فقط، بدأت ببداية الثورة السوريّة التي تحولت لاحقًا إلى حرب مفتوحة، وكانت الأفلام وسيلة للتعبير عن هذه الأحداث بأشكالها المختلفة، ولم تأخذ الوقت الكافي للمراقبة من بعيد وتحليل الأحداث وتفكيكها ومن ثمّ إعادة تركيبها في فيلم، فصار صنّاع الأفلام وصانعاته يحاولون "أخذ مقطع من الحياة قبل أن تموت الحياة نفسها" حسب تعبير الشاعرة والمخرجة هالا محمد.

وبسبب تحكّم المؤسّسة العامة للسينما بإنتاج الأفلام في سوريا، بصفتها مؤسّسة حكوميّة سوريّة تتبع النظام السوري، لم يكن بإمكان أهل السينما السوريّة إلّا التوجّه إلى منتجين أوروبيين، كي ترى أفلامهم النور. والمنتجون الأوروبيون أرادوا أن ينتجوا أفلامًا عن سوريا الحاضرة يوميًا في نشراتِ الأخبار، والتي يحكي في قضيتها العالم كلّه في تلك السنوات، فتدخّل المنتجون الأوروبيون في قصص معظم هذه الأفلام، وفي طريقة صناعتها، بدءًا من الكتابة والتصوير وصولًا إلى المونتاج والتوزيع، يستثنى من ذلك بعض الأفلام ذات الميزانيات المنخفضة جدًا، والتي قام صنّاعها بتحمّل كلّ تكاليف إنتاجها.

"أراد المنتجون الأوروبيون أفلامًا سوريّة، لكنهم أرادوا أفلامًا تدخل السوق"، تقول الناقدة السينمائية والباحثة الإيطاليّة دوناتيلا ديلا راتا في حديثها معي في آذار/ مارس ٢٠٢٢، "أرادوا أفلامًا تُعرض في المهرجانات وفي منصات نتفلكس وأمازون وغيرهما وتُعرض في صالات السينما وتباع للقنوات التلفزيونيّة، لذلك غيّروا من إدارة المواد الخام (مقاطع الفيديو المُصوّرة في سوريا) وأضافوا منتجًا منفذًا أو مُمَنتجًا (مونتير) إلى مشاريع الأفلام، كي يضمنوا إنتاج أفلام مُباعة".

رأينا مثلًا أفلامًا ناجحة إعلاميًا وتسويقيًا مثل فيلم "عن الآباء والأبناء" لطلال ديركي وكانت مُمنتجة (مونتير) الفيلم أوروبيّة ومنتجي الفيلم أوروبيين، والأمر نفسه يُعاد في أفلام فراس فياض الناجحة تسويقيًا كفيلمي "الكهف" و"آخر الرجال في حلب"، وفي فيلم "إلى سما" كان المخرج الشريك إنجليزيًا والجهة المُنتجة إنجليزيّة.

أراد المنتجون الأوروبيون أن ينتجوا أفلامًا عن سوريا الحاضرة يوميًا في نشراتِ الأخبار، ولذا تدخّلوا في قصص معظمها، وفي طريقة صناعتها، بدءًا من الكتابة والتصوير وصولًا إلى المونتاج والتوزيع

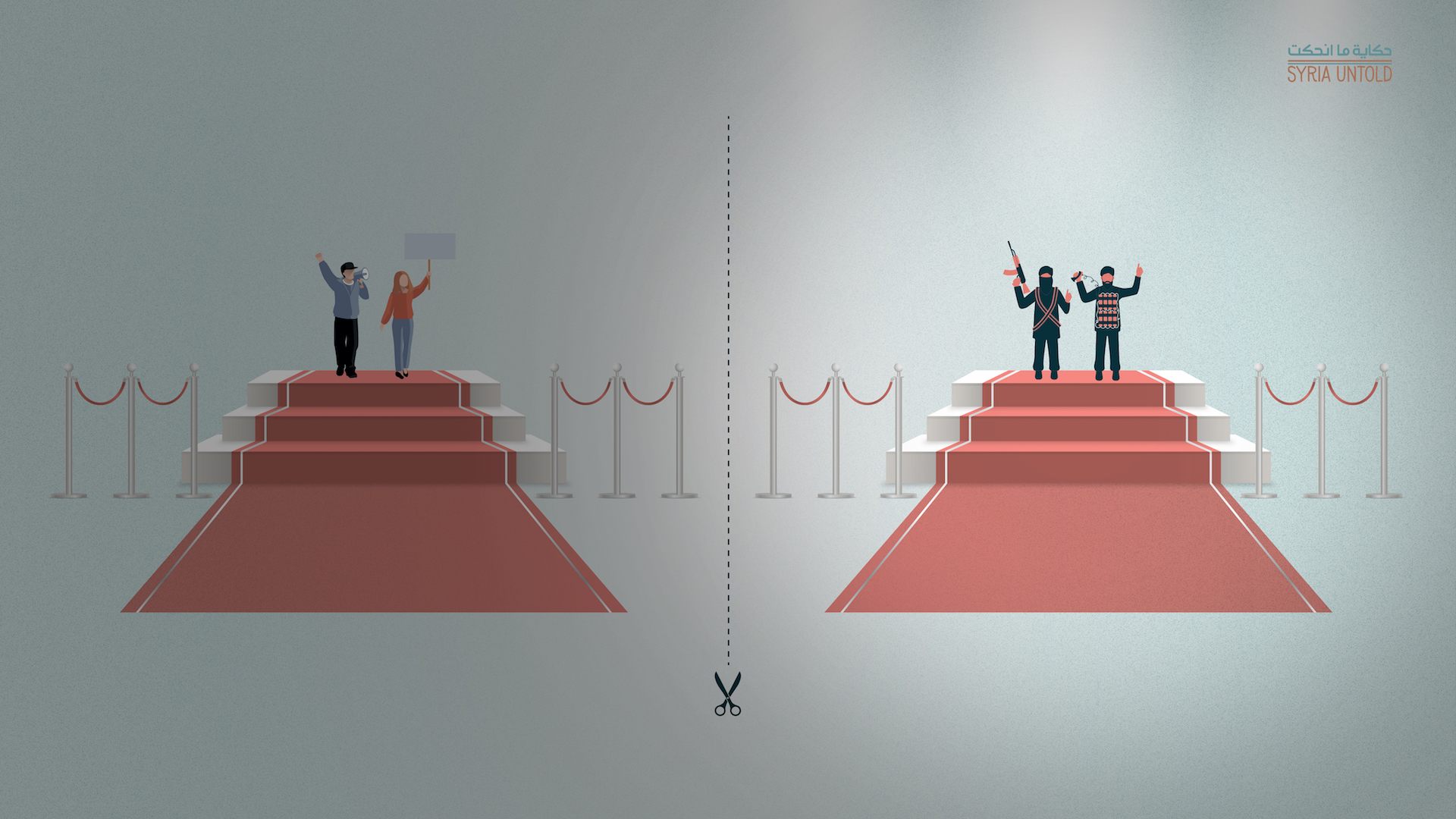

مثلًا في فيلم "عن الآباء والأبناء" لطلال ديركي يشعر المُشاهد/ة بأنّ هذا الفيلم هو فيلم منتج أوروبي، نظرة الفيلم إلى الحالة الإسلاميّة في سوريا هي نظرة أوروبيّة خالصة، كما يفتقد الفيلم إلى شرح سياق الثورة/ الأزمة/ الحرب السوريّة، لا نقصد أنّ على كلّ فيلم أن يشرح الحالة السوريّة لكن "عن الآباء والأبناء" فيلم يفتقد إلى توضيح سياق الأحداث. يبدو للمشاهد أنّ منتجي الفيلم أرادوا صنع فيلم عن الإسلاميين في سوريا، وقد كانوا حديث العالم وقت صناعة الفيلم، وأرادوا شخصًا ما يستطيع الوصول إلى أوساط الإسلاميين، وكانت هذه الميّزة التي امتلكها طلال ديركي، فصنع الفيلم. لذا يمكننا القول بإنّ "عن الآباء والأبناء" هو فيلمٌ للمنتج وليس فيلمًا للمخرج.

لكن أفلامًا أخرى مثل فيلم "منازل بلا أبواب" لآفو كابرئليان، لم يحظ بالنجاح التجاري ذاته، لأنّه فيلم ذو صبغة تجريبيّة من إنتاج مؤسّسة بدايات، الشركة التي أسّسها ويديرها سوريون وهي شركة مُسجّلة في بيروت وتعمل من العاصمة اللبنانيّة، يستعرض فيه المخرج حياة عائلة أرمنيّة، وقد صوّر حيّ الميدان في حلب عبر شرفة منزله. يبدو للمشاهد ضعف إنتاج الفيلم، في رداءة الصوت مثلًا، لكن ومع ذلك، يبقى الفيلم حقيقيًا يشبه ما يحدث، ولا يعطي للمشاهد النظرة السياحيّة للأحداث في سوريا، تلك النظرة التي يتبناها بعض المنتجين الأوروبيين.

يوضح محمد علي الأتاسي، الشريك المؤسّس لمؤسّسة بدايات، طريقة عمل بدايات حين يقول إنّ "شبكة المخرجين والمخرجات الذين تعاونت معهم بدايات، اقتصرت مواكبتهم على أفلامهم الأولى فقط. مع ذلك، فإنّ خياراتنا لم تكن دائمًا موضوعيّة، وبقيت محصورة للأسف بظروف تواجدنا المكاني في بيروت وبدائرة المستفيدين من دورات التدريب وبشبكة علاقتنا والقيود التي يفرضها عملنا في بيئة قانونيّة وأمنيّة غاية في الصعوبة. نحن اليوم مثلًا في «بدايات» لم نعد نحصل على أيّ تمويل من أيّ جهة مانحة. ونحاول أن نكمل بالقليل الذي نوفره من تمويل من خلال منح إنتاج الأفلام التي ننتجها أو نشارك في إنتاجها. ولست أدري إلى متى يمكننا الاستمرار على هذه الحال، هذا في حال قررنا الاستمرار!".

محمد علي الأتاسي: لم ننتج يوما فيلما يخص جمهورا غربيا (15)

17 تموز 2020

اعتمد عدد كبير من الأفلام الوثائقيّة السوريّة في "مادتها الخام" على مقاطع فيديو مصوّرة في سوريا، تُظهر مشاهد الحرب والموت والتدمير والتهجير، وعمل صنّاع هذه الأفلام وصانعاته مع منتجين/ات وممنتجين/ات (مونتير) ومخرجين/ات أوروبيين، ولم يكن الكثير من أصحاب هذه المشاريع يريدون أن تكون قصصهم جزءًا من الفيلم، لكن المنتجين الغربيين قرّروا صناعة أفلام مبنيّة على المشاعر، لا أفلام سياسيّة، أفلام لا تتبنى سرديّة تاريخيّة ولا تساعد على فهم ما حدث قبل اشتعال شرارة الثورة، أفلام دون سياقات ودون عمق، أفلام تحاول اللعب مع عواطف ومشاعر المشاهدين، وبالتالي أفلام يُمكن تسويقها بسهولة.

في الجهة المقابلة، كان صنّاع وصانعات الأفلام السوريين مقيّدين بالصناعة الأوروبيّة والمهرجانات الأوروبيّة والمؤسّسات الأوروبيّة، التي تمتلك القوة الماليّة والتسويقيّة لخلق نماذج معيّنة. لذلك اضطر كثيرون إلى العمل ضمن شروط هذه النماذج، وإلّا صَعُبَ عليهم الحصول على التمويل اللازم لصناعة الفيلم والوصول إلى الجمهور.

تبحث الجهات المنتجة للأفلام الوثائقيّة السوريّة، الأوروبيّة بمعظمها، عن خلق تعاطف ما مع شخصيّات الفيلم، والهدف بالطبع هو إمكانيّة تسويق وبيع الفيلم، فالمنتجين الأوروبيين لا يبتغون خلق رأي عالمي سياسي متعلّق بالثورة السوريّة مثلًا، أو إثارة أيّ أسئلة حول صرّاع معقد في جميع المستويات الوطنيّة والطائفيّة والقتاليّة ووو…الخ، مثل الصراع في سوريا، لذلك، وهذا ما يظهر لمتابع الإنتاجات الأوروبيّة السوريّة الوثائقيّة، أنها تميل إلى تبسيط القصّة المُعقّدة في سوريا إلى الجمهور الأوروبي.

كان صنّاع وصانعات الأفلام السوريين مقيّدين بالصناعة الأوروبيّة والمهرجانات الأوروبيّة والمؤسّسات الأوروبيّة، التي تمتلك القوة الماليّة والتسويقيّة لخلق نماذج معيّنة

مثلًا، ونضرب مثالًا مرّة أخرى بفيلم "عن الآباء والأبناء" لطلال ديركي، تظهر الحكاية السوريّة في الفيلم وكأنّها صراع بين جبهة النصرة ونظام الأسد، دون وجود أيّ سيّاق يوضّح الأمر، وفي فيلم "إلى سما" لوعد الخطيب وإدوارد واتس، تظهر حكاية الأم الحبلى ولاحقًا الأم مع رضيعتها وهم يعيشون تحت قصف شديد في مدينة مُدمّرة، ممّا يخلق حالة تعاطف شديدة مع الشخصيّة الرئيسيّة في الفيلم (وعد الخطيب).

يقول المخرج عروة المقداد في مقال له إنّنا نجد في الكثير من الأفلام الوثائقيّة السوريّة شخصيّة، أو شخصيّات متعدّدة، "تكافح ضمن حرب دمويّة، ولا نعرف عن هذه الحرب سوى عناوين رئيسيّة يعرفها جميع السوريين المعارضين للنظام. تكافح هذه الشخصيّة من أجل الانتصار دون أن تلامس أيًا من الإشكاليّات الأساسيّة التي تواجه هذه الشخصيّة. إنّ تناول هذه الإشكاليات سيضع الجمهور أمام أسئلة مُعقّدة ستخلق لديه إرباكًا، لذا تبعد جهات الإنتاج هذه الأسئلة وتختصرها إلى معادلة بسيطة (البطل فردي أو أفراد في مواجهة الموت). أيّ أنّ القيمة الوحيدة التي يركز عليها، هي شجاعة البطل في (مواجهة) عبثيّة وضبابيّة ما يحدث".

عروة المقداد: وقعت في غرام السينما

12 آب 2021

لكن، ورغم ذلك، حاول الكثير من صانعي وصانعات الأفلام السوريين مقاومة الشروط الإنتاجيّة المفروضة عليهم، فاضطر الكثير من متابعي هذه السينما إلى النظر "خارج الكادر"، ومحاولة البحث عن خلفيّات الحكايات السوريّة، ومحاولة فهم السياقات السوريّة المعقّدة، وصنعوا أفلامًا واضحة وحقيقيّة وغير خاضعة للشروط الإنتاجيّة.

بالطبع فإنّ هذه الأفلام قد صُوّرت بعيدًا عن سيطرة ورقابة النظام السوريّ، وقد بُنيت بشكلٍ مختلف، متأثّرة ربّما بسينما عمر أميرلاي ومحمد ملص وأسامة محمد التي أعطت السينما السوريّة بعدًا مختلفًا منذ سبعينيات القرن الماضي. فصنع الكثيرون أفلامهم بإمكانيّات متواضعة "ما يجعل الجماليات أقل أهميّة من البعد الأخلاقي".

هذا الأمر، وحسب الباحث نيكولا أبيت، استدعى سؤالًا حول كيفيّة تصوير وتقديم الأفراد، على اعتبار أنّ هذا السؤال يشكّل موقعًا أساسيًا في صناعة الفيلم الوثائقي، حيث أُثِّرَ الأمان الفردي للأشخاص على البنيّة الجماليّة للفيلم سعيًا للحفاظ على هُويّاتهم مجهولة، لذلك رأينا في عدد كبير من الأفلام عيون وأيادي وتفاصيل تمنع التعرّف على شخصيّات الفيلم. فمثلًا قام باسل شحادة بتصوير شخصيّات فيلمه الأخير "أمراء النحل"، بهذه الطريقة، حيث أظهر تفاصيل من الغرفة أو من أجزاء أجسام الشخصيّات أو اعتماد إضاءة معيّنة كطرق مختلفة لإخفاء ملامح شخصيّات الفيلم.

هل شكلت هذه الأفلام موجة سينمائية؟

دائمًا ما تثار في الدوائر المهتمة بالسينما السوريّة أسئلة متعلّقة بتشابه الأفلام الوثائقيّة السوريّة، وعن انتماء أصحابها إلى شيءٍ ما مشترك، وكثيرًا ما تكرّر سؤال هل تشكّل الأفلام السوريّة الوثائقيّة المُنتجة بعد العام ٢٠١١ ما يُمكن تسميته موجة سينمائيّة واحدة؟

ارتأينا أنّ لا يمكننا إنهاء هذه المقالة دون محاولة الإجابة على هذا السؤال. ونعتقد بأنّه لا يمكن بأيّ حال من الأحوال إطلاق صفة عامة على جميع الأفلام الوثائقيّة السوريّة، فهناك أنماط وأشكال سينمائيّة عديدة موجودة في السينما السوريّة ولا يمكن حصرها في صفة واحدة. لكن وإن كان لا بدّ لنا من الوصف فسنقول إنّ الأفلام الوثائقيّة السوريّة التي أُنتجت بين عامي ٢٠١١ و٢٠٢١ اعتمدت بشكل رئيسي على ركيزتين تداخلتا على كثير من المستويات: الأولى هي سوريا وما يجري فيها، والثانية هي القصص الذاتيّة والشخصيّة لأصحاب هذه الأفلام.

إذن، فالشيء الأساسي المشترك في هذه الأفلام هو القضيّة والحراك والانتفاضة وما تحوّل لاحقًا إلى حرب مفتوحة والجرائم والدمار والاعتقال وما إلى هنالك.. كانت متشابهة، أمّا الباقي فمختلف بكلِّ شيء، حتى في طرق الإنتاج مثلما ذكرنا سابقًا.

لا توجد سينما سوريّة واحدة، هناك تصنيفات واتجاهات مختلفة، وغنى السينما السوريّة يكمن في تنوعها واختلاف اتجاهاتها وأصواتها المختلفة.

لا تنطبق معايير الموجة العامة على الأفلام السوريّة المُنتجة لكن هناك مشاريع مثل الأفلام التي أنتجتها مؤسّسة بدايات، ذات توجّه مشترك. نزعم أنّ كلمة موجة هي كلمة كبيرة لوصف الأفلام السوريّة، لكنّ رغم ذلك نزعم بوجود أرضيّة مشتركة وسرديّات مشتركة يُمكن أن تشكّل "ما يشبه الموجة"، وذلك ليس لأنّ صنّاع الأفلام وصانعاتها قد اتفقوا على أشياء محدّدة، لكن بسبب الظروف والبيئة واضطرار التصوير بكاميرات سهلة الحمل في البداية، أو بالهواتف المحمولة، قد خُلقت صورًا مهتزة غير واضحة تحمل الكثير من المشاعر، لتصيرَ هذه الصور هُويّة للسينما التي كانت نتاجًا للظروف السياسيّة والثوريّة في البلاد. أفلام هذه السنوات لم تأتِ من وضع سهل ومريح، بل أتت لتخبر قِصّة دمويّة تحدث في سوريا. كان هناك ضرورة لهذه السينما التي تحاكي السياسة وتحكي عن حقوق الإنسان.

هذه الظروف ليست خاصة بسوريا، لقد رأينا هذا الأمر في السينما اللبنانيّة والسينما الفلسطينيّة من قبل، نرى تشابهًا يتعلّق بتشكيلات الصورة، وبالأسئلة التي تبحث عنها الأفلام، ولا سيما سؤال الهُويّة. وربّما يمكننا القول إنّ هناك موجة سينمائيّة شرق أوسطيّة بدأت مع بداية الألفيّة الثالثة، ومن أجل البحث في هذا الافتراض نحتاج إلى أوراق بحثيّة ودراسات كثيرة.

لكن الآن، نعود ونقول إنّه قد وُلد بعد العام ٢٠١١ جيل جديد من صنّاع وصانعات الأفلام السوريين الذين قاموا بمشاريع فرديّة يعبّرون فيها عن وجهات نظرهم، بهدف خلق سرديّة ومعنى لما حدث، وهي وجهة نظر سياسيّة لخلق معنى لما حدث ويحدث في سوريا، قبل أن تكون وجهة نظر فنيّة، خلقوا أفلامًا ليعبّروا عن موقف ما من حالة الثورة والحرب واللجوء في سوريا، فكانت سينماهم تعبيرًا حرًا وموقفًا ضدّ حالة المنع والقمع.

لذلك نرى أنّ كثير من هذه الأفلام تشترك في نقاط تشابه عديدة، لأنّها تعتمد على مقاربة تعتمد على ضمير المتكلم لفهم ما يجري في سوريا، فانطلق بعضها من عناصر الذاكرة الشخصيّة، ودفع لاحقًا باتجاه إدراك للمأساة التي تعيشها سوريا.

لا توجد سينما سوريّة واحدة، هناك تصنيفات واتجاهات مختلفة، وغنى السينما السوريّة يكمن في تنوعها واختلاف اتجاهاتها وأصواتها المختلفة. وأستعير هنا تعبير الشاعرة والسينمائيّة هالا محمد التي تقول إنّ أحدًا لم ينتج فيلمًا في مثل هذه الظروف إلّا ليقول شيئًا ما.