في الرحلة من الدوحة إلى دمشق، تشعر بالتوتّر في الشهيق المفاجئ، الأنوف المرتبكة، والزفير المقطوع بسعالٍ خفيفٍ أقرب إلى الذريعة. بدا الركّاب كأجسادٍ متيبّسة لا تعرف ما إن كانت تعود، أم تُقتاد إلى ما تبقّى منها. ومع ملامسة العجلات أرضَ المطار، انفجرت الدموع كما لو كانت جزءًا من ذاكرةٍ عضلية.

في صفّ الجوازات، بدأ المسافرون يردّدون سؤالاً واحداً: كم سنة غبت؟ قلت: اثنتا عشرة سنة. رجلٌ يقف خلفي أجاب: من سنة التسعين. امرأةٌ قالت: من حماة. آخر مرة كانت في الثمانينات.

في تلك اللحظة تدرك سريعًا أنّ المنفى ليس رقمًا، بل اختبارٌ للمقارنة بين صورتين: ما تتركه، وما تجده حين تعود.

كان أصدقائي بانتظاري في المطار، وهو أحد الأماكن القليلة في دمشق التي لم أعرفها حقًّا. كنت قد زرته مرتين فقط: مرةً لأودّع صديقًا، وأخرى لأودّع أختي. أما عن نفسي، كمعظم السوريين، غادرتُ البلاد من خلال ثقوب الخريطة.

بعد الخروج من المطار، استعادتني دمشق بسرعة، أو ربما أنا من عُدت إليها. في غضون ساعات، بدت الاثنتا عشرة سنة وكأنها انزلاقٌ قصير في الزمن.

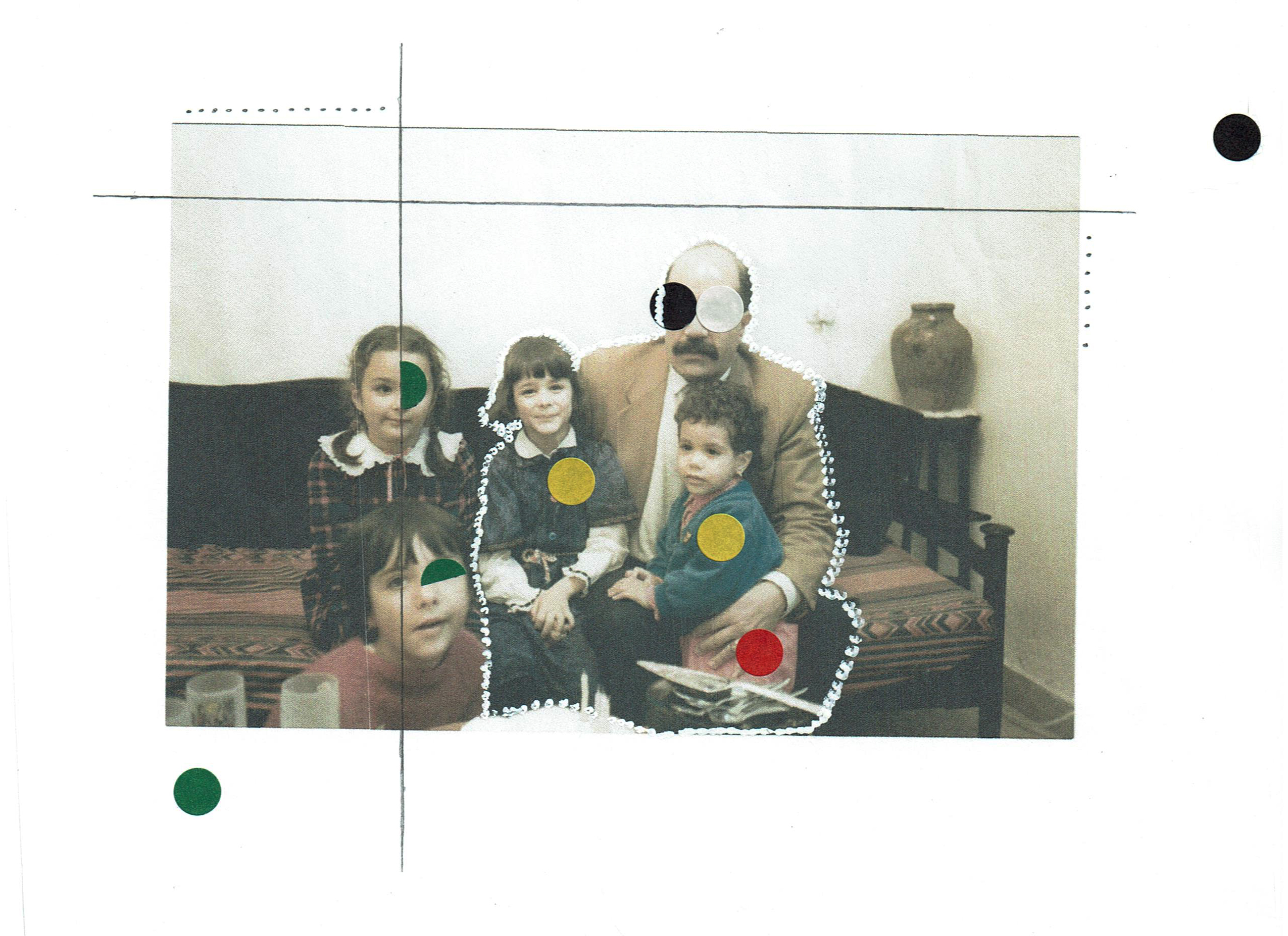

أين أبي؟

26 نيسان 2022

قبل عامين من تلك اللحظة، كنت قد زرتُ فلسطين (وطني الأوّل) للمرة الأولى في حياتي. كنت أوّل من يراها من عائلتي، لا كصورةٍ في الذهن، بل كجغرافيا يمشي فيها.

ظننتُ أن دمشق ستوقظ المشاعر ذاتها، أن تحملني بالارتباك ذاته. لكن لا. ليس تمامًا. لم تُشبه فلسطين، لا في الاستقبال، ولا في الارتداد الداخلي.

في فلسطين، مشيتُ كما لو أن شيئًا يرفعني مترًا عن الأرض. ربما وهمًا، وربما هي الذاكرة التي لم أعشها.

كنت أتنقّل كمن يحمل على ظهره عيون كلّ أولئك الفلسطينيين-السوريين الذين لا يزالون ممنوعين من العبور. أما دمشق، فكانت مسألةً أخرى. لم تكن العاطفة أقلّ حضورًا، لكنها أقلّ دهشة، شيءٌ أقرب إلى استدعاءٍ باردٍ لحزنٍ قديم. لا يصفعك، لا يحتضنك، بل يجلس في الزاوية، على طرف الذاكرة.

لم أشعر بأنني أعود، بل كأنني أُستدعى إلى مكان كنتُ أحاول نسيانه، لا لغيابه، بل لأنّ حضوره كان دائمًا أكثر ممّا أحتمل. بدت كلّ خطوةٍ وكأنها انغراسٌ في عمق الأرض.\

في مخيّم اليرموك

في اليوم التالي في دمشق، ذهبتُ إلى اليرموك. الحيّ الذي شكّل وعيي الأوّل، قبل الانتقال إلى مشروع دُمّر أثناء المرحلة الجامعية.

لم يكن الأمر حينها مجرّد تغيير عنوان، بل انقطاعٌ مفاجئ في السرد. خلعٌ داخليّ عن شيءٍ كان يُشبهنا أكثر ممّا كنّا نعرف.

نعم، كنّا فلسطينيين في مشروع دمر. لكن اليرموك لم يكن تأكيدًا على ذلك، بل تذكيرٌ بأنّ ما نُنسب إليه ليس اختيارًا، بل صدى لفقدٍ مستمر.

في اليرموك كانت فلسطين هُويةً سياسية تعيش على إيقاعها في الحياة اليومية. كانت على الجدران، في الأحاديث العابرة، في الألوان الباهتة لجداريات الفصائل. عرفات لم يكن زعيمًا بعيدًا، بل حاضرًا كجدٍّ كثيف الظلّ، نشتاق إليه ونضيق به. أما أن تكون سوريًّا، فكان أمرًا آخر. ليس خاليًا من السياسة، بل مسكونًا بالصمت. وذاك التوتّر بين هويةٍ تتكلّم وأخرى تُكمَّم، كان الحبل بين مخيم اليرموك ومشروع دمر.

المنفى ليس رقمًا، بل اختبارٌ للمقارنة بين صورتين: ما تتركه، وما تجده حين تعود.

ذلك الصمت تكسّر في مارس 2011، حين بدأت الثورة السورية. تظاهر اليرموك ضدّ الأسد، ثم فتح مدارسه لمن نزحوا إليه من الحجر الأسود والتضامن ويلدا. أصبح مخيّمًا داخل مخيّم. نسخةٌ مركّبة من الفقد.

كنت أعمل في مستشفى الباسل، نقطةٍ هشّة في جسدٍ نصف ميت، تحاول أن تستعيد إيقاع الحياة بإبرة، أو بضمادٍ على جروحٍ أحدثتها قناصات النظام.

لم نكن نملك ما يكفي، لا من المعدّات، ولا من الوقت، ولا من النوم. وكان واضحًا أنّ الاستمرار لم يكن بطولة، بل نوعًا من الإنكار المشترك: أن نُقنع أنفسنا بأن الرعاية مُمكنة في حضرة القصف الأسدي.

كنّا نعرف أنّ البقاء نفسه صار تهديدًا، لكن أحدًا لم يسأل نفسه إن كان ذلك دورنا كفلسطينيين، وإن كان علينا التزام الحياد.

لم نحاول أن نكون أبطالًا، ولم نُلبس الفعل أيّ مجاز. فقط فعلناه.

لكن الثمن الذي دفعه اليرموك لم يكن مجازًا. الدمار لم يكن عرضيًّا، ولا جانبيًّا. ممحاةٌ عملاقة مرّت على الجدران، والممرات، والقبور.

مشيتُ في الشوارع التي عشتُ فيها كل تلك السنوات، ولم أستطع تمييزها. جغرافيا الحيّ لم تتغير فقط، بل أصبحت تُقاوم الذاكرة.

لا أدري إن كنت قد شاهدت مسلسل Black Mirror، ذاك العمل الذي يتقصّى كيف يمكن للتكنولوجيا أن تشوّه الذاكرة والهوية.

في إحدى الحلقات، تُزرع شريحةٌ في دماغ رجل، تتيح له استرجاع ماضيه كما لو أنه يشاهد فيلمًا، كل لحظة تُعاد أمامه على شاشة بصفاء مؤلم: يرى نفسه يرقص مع حبيبته السابقة، يضحك، يغازل، كما لو أن الزمن لم يمضِ.

وأنا واقف في اليرموك، فكّرت بتلك الشريحة، لا كترفٍ تكنولوجي، بل كأملٍ خياليّ. لا لأستعيد الماضي، بل فقط لأتعرّف عليه.

سألتُ عن موقع مستشفى فلسطين (ذاك الذي كنتُ أظنه من الثوابت، من علامات الحيّ التي لا تُنسى) فأشار رجلٌ إلى مبنى خلفيّ كنّا نقف أمامه تمامًا. شعرتُ باهتزازٍ داخلي، وألمٍ ودهشة، مرّت بجسدي. لكن، صمتٌ إسمنتيّ جعل الحزن ترفًا لا يمكن استحضاره.

أين هو بيت جارنا الذي طلا واجهته بالإسمنت الأحمر كي نعرف مدخلنا بين الأبنية المتشابهة؟ وجدتُ بيتنا أخيرًا. لكن بلا واجهة، بلا مدخل. بدا كفمٍ مكسور، مفتوحٍ من كل الجهات.

الأغرب كان ما رأيته من شرفة البيت الخلفية. كانت تطلّ على مبنى مُلاصق لا يبعد سوى أمتارٍ قليلة. الآن، ومع انهيار معظم البلوك، انفتحت أمامي صورةٌ لم أرها يومًا، مشهدٌ بانورامي جديد، تجميلٌ شرس، هديةٌ من خراب الأسد.

تحت أنقاض المقاومة

لا يمكن رواية حكاية الفلسطينيين-السوريين دون الحديث عن كيفية استخدام نظام الأسد لفلسطين كورقة سياسية.

في زمن حافظ الأسد، تحوّلت شعاراتٌ مثل "تحرير فلسطين" إلى أناشيد رسمية، أشبه بتعاويذ تُردَّد أكثر مما تُصدَّق. لكن، خلف الستار، كان النظام يطعن القضية ذاتها باسمها. في 1976، دعم الأسد الميليشيات اليمينية اللبنانية لاجتياح مخيم تل الزعتر، ممهّدًا الطريق لمجزرةٍ سقط فيها أكثر من 1500 فلسطيني.

لم أشعر بأنني أعود، بل كأنني أُستدعى إلى مكان كنتُ أحاول نسيانه، لا لغيابه، بل لأنّ حضوره كان دائمًا أكثر ممّا أحتمل. بدت كلّ خطوةٍ وكأنها انغراسٌ في عمق الأرض.

باسم المقاومة، نُحرت المخيّمات.

كما أعاد النظام تشكيل الحياة الفلسطينية في سوريا. بعد أيلول الأسود عام 1970، تمّ دمج وحدات من جيش التحرير الفلسطيني في المؤسسة العسكرية السورية. أصبحت الجندية الفلسطينية إجبارية، لا لتحرير يافا، بل لحماية القصر الجمهوري.

لاحقًا، دعم الأسد فصائل انشقّتْ عن فتح لإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية. كان الولاء لفتح أو لياسر عرفات كفيلًا بأن يزجّ بك في السجن لسنوات. عبر "فرع فلسطين" (الاسم الذي يقطر مفارقة) راقب النظام أنفاس الفلسطينيين، وتسلّل إلى بيوتهم في مخيمات سوريا ولبنان.

دمشق، المدينة المفقودة

10 أيار 2021

في مخيم اليرموك، بنت الفصائل الموالية للنظام مؤسساتٍ موازية (عيادات، حضانات) كلٌّ منها مرتبطٌ بولاءٍ سياسي. لكن رغم هذا، لم ينجح النظام في امتلاك قلوب الناس. فغالبًا ما كان يُنظر إلى المنخرطين في هذه البُنى كعملاء للمخابرات أو دمىً في يد النظام.

بدأ هذا الوضع يتغيّر قليلًا مع صعود حركة حماس. حين نقلت حماس قيادتها إلى سوريا في أواخر التسعينيات، استُقبلت ورُحّب بها، ومُنحت هامشًا واسعًا للحركة. ومع تزايد شعبيتها، بدأ بعض الناس يرون في الأسد جزءًا من "محور المقاومة". وبدعمٍ من إيران، شرعت حماس بتدريب مقاتلين من مختلف أنحاء المنطقة في معسكراتٍ داخل سوريا. كان وهمًا سياسيًا بملامح واقعية في الداخل الفلسطيني.

لكن حتى في هذا، ظلّ اليرموك يقاوم الالتحاق الكامل بالرواية الرسمية.

بدا ذلك جلياً عام 2011، عند انطلاق الثورة السورية، رفض المخيم القفز إلى خندق النظام. وبينما وفّرت حماس للأسد موطئ قدم في الخطاب الفلسطيني، إلا أنها في نهاية المطاف، امتنعت عن التورّط في الحرب كما فعل حزب الله. كان ذلك قرارًا صائباً معقّدًا، له أسباب عديدة تستحق التأمّل.

جاء ردّ الأسد باضطهاد المجتمعات القريبة من حماس، وإعادة أدواته الفلسطينية القديمة كالجبهة الشعبية القيادة العامة، بعضها لم يتردّد في قصف الأحياء الفلسطينية، بما في ذلك مخيم اليرموك نفسه.

من نكون الآن؟

حين سقط النظام في 2024، لم يكن ذلك حدثًا سياسيًّا فقط. كان انهيار سرديّة. سوريا، على مدار عقود، كانت خشبة مسرحٍ يُلقي الآخرون عليها شعاراتهم عن فلسطين، ثم يغادرون دون أن يبقوا حتى النهاية.

انفتح فجأةً فراغٌ — لا على مستوى السلطة فقط، بل على مستوى المعنى. وبهذا الفراغ تحديدًا، بدأ الفلسطيني-السوري يتأمّل ذاته خارج المعلّقات الجاهزة.

المخيّم، الذي كان ذات يوم موقعًا للذاكرة والمقاومة، أصبح اليوم منفىً داخل منفى. معظمنا اليوم يعيش خارج المخيمات، وكثيرون منا خارج سوريا نفسها. جيلٌ جديد ينمو في مدن لا تشبه تلك التي شكّلت هويتنا.

كيف نستطيع أن نعيد رسم موقعنا في خارطة إقليمٍ يُسرع الخطى نحو اتفاقات سلامٍ تُصاغ عنّا، ولكن من دوننا؟

أذكر في عام 2011، حين انتقدت النظام، قيل لي: "أنت فلسطينيّ، لا يحقّ لك أن تتكلم". وها هو الأمر يتكرّر، كلما عبّرنا عن رؤية مستقلة لمستقبل سوريا.

فالرواية التي تصوغنا لم تعد لنا. نحن نُروى بأصوات الآخرين. نُحوَّل إلى رموز جاهزة. يُنزَع منّا التعقيد، ونُوضَع عند تقاطعات أزماتٍ لم نخترها. فكيف إذًا نبدأ بالفكفكة؟

أولًا، كيف نُحرّر هويتنا من أيديولوجيات الذين يدّعون تمثيل فلسطين؟ لا ينبغي أن نحاسب على مواقف جماعات كحزب الله أو إيران، وكلتاهما ارتكبتا جرائم فادحة بحق السوريين.

ثانيًا، كيف نُبقي الهوية الفلسطينية حيّةً خارج المخيمات، في "سوريا الجديدة"؟ أُقدّر حين يقول لي أحدهم: أنتم سوريون. أحبّ ذلك. أشعر أنني سوريّ. لكن كوني فلسطينيًا ما يزال مهمًّا. هو ذاكرة. هو النكبة. هو الجليل. هو نقطة البدء.

ثالثًا، ذلك الاستثناء الفلسطينيّ الدمويّ عند البعض، الذي يعميهم عن معاناة الآخرين، عن السوريين واللبنانيين الذين عاشوا تحت قمع الأسد وحزب الله. كثيراً ما نشاهد ذلك بين أنصار "محور المقاومة". أصواتهم تملأ مواقع التواصل، تتّهم السوريين بالخيانة، وتُصوّر الثورة كمؤامرةٍ غربية. هذا الخطاب ألحق ضررًا طويل الأمد بقضيتنا كفلسطينيين-سوريين.

رابعًا، كيف نخاطب الجمهور العربي، وخصوصًا السوري؟ اختطفت الأنظمة خطاب فلسطين لعقود. وأتذكر هنا مقولة إدوارد سعيد: "كثير من قضيتنا كان يجب أن يُفهم في العقل الغربي".

أما في 2025، فأدرك أنّ الجزء الأهم من العمل الآن، هو أن نُفهم داخل الإقليم، داخل العقل العربي والسوري. وهذا يتطلّب جهدًا حقيقيًّا من طرفنا، وإعادة بناء سرديّتنا بلغتنا، لا بلغات الآخرين.

خامسًا، وأخيرًا: كيف نُجاهر بهويتنا السورية، وهي تُنكَر علينا كلّما نطقنا؟

أذكر في عام 2011، حين انتقدت النظام، قيل لي: "أنت فلسطينيّ، لا يحقّ لك أن تتكلم". وها هو الأمر يتكرّر، كلما عبّرنا عن رؤية مستقلة لمستقبل سوريا.

يذكرني ذلك بمحادثةٍ جرت في النرويج، بعد أن نشرت صحيفةٌ محلّية مقالًا عن زيارتي لمخيم اليرموك، بعنوان: "البرغينسيري العائد إلى منزل طفولته". و"البرغينسيري" في عرف النرويجيين هو من يسكن مدينة برغن، ويشارك في نسيجها، كما نقول "الدمشقي" أو "البيتلحمي" (نسبة إلى بيت لحم).

ضحكت حين قرأت العنوان. قلتُ لصديقي البرغينسيري: "أنا فلسطيني-سوري، لكن لا أمانع هذا التوصيف". ردّ عليّ بهدوء حاسم: "أنت تعمل هنا. تُقيم هنا. تُضيف شيئًا لهذا المكان. أنت برغينسيري. انتهى النقاش".

كان ذلك يعاكس تماماً ما يقوله مَن يسعى إلى طمس هويتي السورية. ولذا أسألهم:

إذا كان امتلاك بيت في برغن يجعلني برغينسيريًا، فهل يجعلني امتلاك بيتٍ مدمّر في سوريا، سوريًا؟