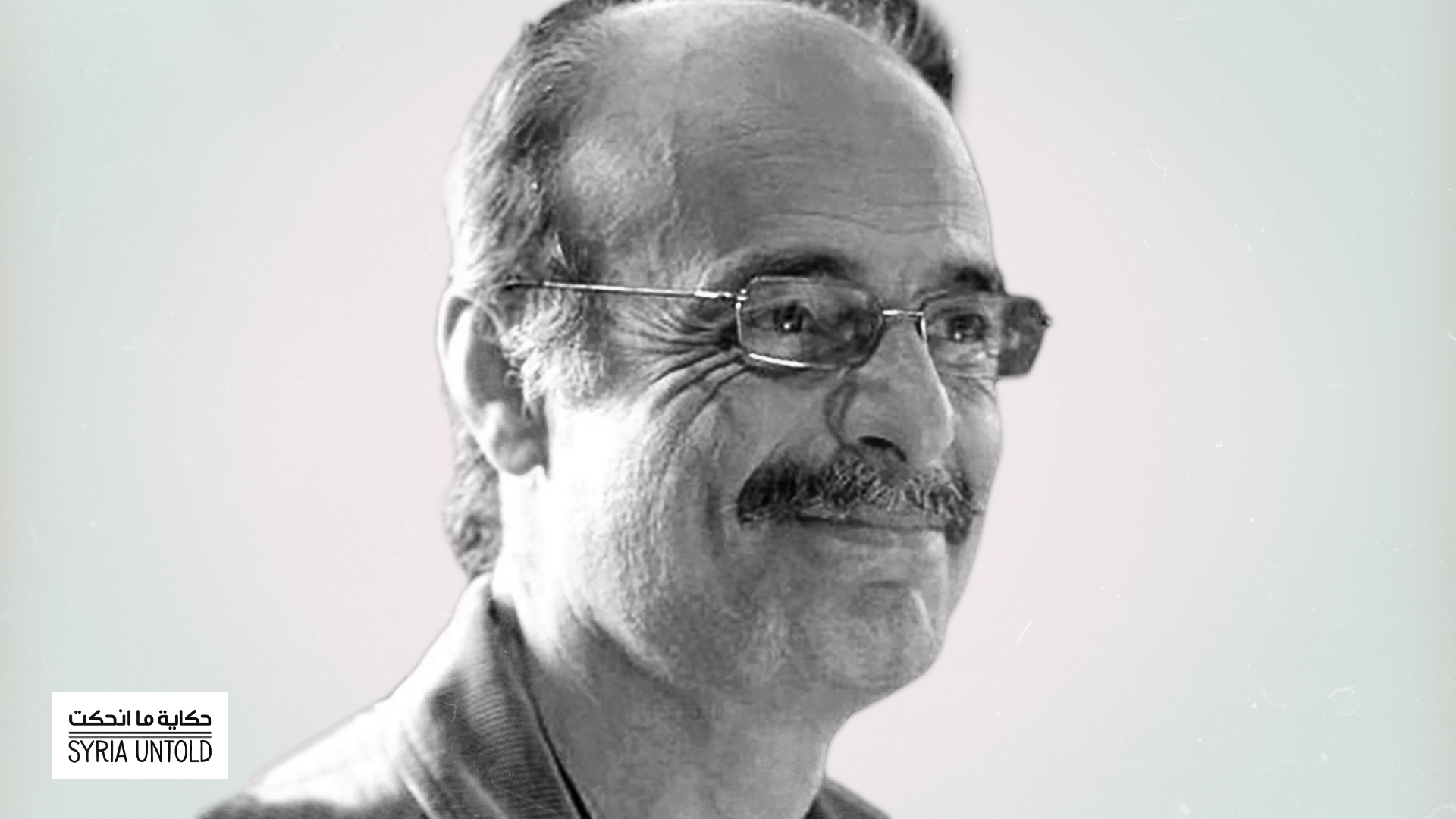

يبرز اسم هالة العبدالله كواحدة من السينمائيات السوريّات البارزات ومن أشدّ معارضات نظام الأسد منذ سبعينيات القرن الماضي، تقول في حوارها مع حكاية ما انحكت إنّ توجهّها إلى السينما نتج عن معارضتها لنظام الحكم، حيث "كان العمل الجماعي والنضال ضدّ النظام هو هاجسي وما شببت عليه. كنت أفتش عن أدوات مبتكرة لعملي هذا، الذي كان سرّيًا وممنوعًا وملاحقًا، وأصبحت السينما أملي بخروج هذا النضال إلى العلن."

عرفتُ هالة وسينماها متأخرًا، أي بعد عام 2011، حين صار الوصول والتواصل بين السوريين أسهل، بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي من جهة، وبسبب رغبة السوريين في التعرف إلى الآخرين بعد الانفتاح الذي أحدثته الثورة من جهة أخرى، وبسبب اهتمامي المتزايد بالسينما السوريّة وتاريخها من جهة ثالثة.

لقاءان فقط جمعاني بهالة العبدالله، وعدّة عروض لأفلامها، وسنوات طويلة من صداقة افتراضيّة "فيسبوكيّة". دائمًا ما كانت هالة لطيفة ومتواضعة ومُحبّة، ورغبتي بإجراء هذا الملف الصغير عنها، نتجت عن إعجاب كبير بمسيرتها السينمائيّة والنضاليّة الطويلة.

أسابيع عديدة استمر الحوار بيننا عن طريق رسائل إلكترونيّة ورسائل "فيسبوكيّة" ومكالمات تلفونيّة، حتى وصلنا إلى هذه الصيغة الأخيرة، التي ننشرها في حكاية ما انحكت.

-

صححي لي إن كنتُ مخطئًا، أنتِ تقيمين في فرنسا منذ سنوات طويلة، وترفضين التقدم بطلب الحصول على الجنسيّة الفرنسيّة. ولا بدّ، وأنا أعرف ذلك، أنّ انطلاق الثورة السوريّة كان حدثًا مفصليًا في حياتك مثل حيوات الكثير من السوريين. كيف تصفين علاقتك بسوريا وارتباطك بها؟ ما الذي تعنيه سوريا لكِ بعد كلّ هذه السنوات وأنتِ تعيشين بعيدة عنها؟

صحيح، أنا أقيم في فرنسا منذ أيار 1981 أي منذ أربعين عامًا، وما زلت أجدّد بطاقة إقامتي كلّ عشر سنوات، ولم أطلب حتى الآن الحصول على الجنسية الفرنسيّة وذلك لأسباب عديدة ومتداخلة.

لكن، يُمكن أن أقول إنّني لا أعيش في باريس قلق الغربة أو عدم الاستقرار أو معاناة "إنّ هذا المكان ليس مكاني"، فأنا أحبّ باريس ولا ينغّص على حياتي اليوميّة أيّ إحساس بأنّني غريبة هنا. ليس الحصول على الجنسيّة هو المعيار لشعوري بالغربة أو لا. الجنسيّة هي خدمة إداريّة مثلها مثل كلّ الخدمات والمكاسب التي يقدمها النظام الاجتماعي والسياسي الفرنسي للمقيمين هنا. وأنا، حتى الآن، لم أطلب هذه الخدمة ولا أيّة من الخدمات والمساعدات الأخرى.

رندة بعث: أيّ فعلٍ ثقافي، ولاسيما في بلدانٍ تعيش حربًا، ضرورةٌ ملحّة.

03 آذار 2021

أنا مرتاحة في حياة لا تتخللها استفادة نفعيّة عمليّة من مكان كنتُ أنوي أن أغادره يومًا. كانت باريس تعطيني الكثير دون أن أطلب منها، مثل كلّ تفاصيل الحياة الثقافيّة والفنيّة فيها، أو مثل إحساسي بقدرتي على ممارسة كلّ ما أرغب فيه بحريّة دون أن أكون فرنسيّة الجنسيّة.

منذ يومي الأول في باريس وحتى اليوم لم أشعر أنّ هذا البلد هو وطني وإنّما كانت إقامتي هنا مؤقتة وعابرة وأنا لا بدّ عائدة الى سوريا يومًا ما.

غريبٌ هو شعوري بعدم الانتماء إلى مكان عشتُ فيه ضعف عدد السنوات التي عشتها في سوريا، لكن، هذا الإحساس بالمؤقت وعدم الانتماء لا يزعجني ولا يخلق عندي أيّ توتر أو مشاكل عمليّة أو تنفيذيّة.

في هذا المؤقت سوريا كانت الثابت، كانت حاضرة دومًا والعودة إليها كانت على رأس قائمة أولوياتي. كنت دائمًا أعالج الشوق والحنين بالسفر الى هناك. أشتاق للأهل وللأصدقاء وللأماكن وللروائح فأسافر إليهم. كان عملي في السينما يسمح لي بهذه الحركة الدائمة، فبالإضافة لمشاركتي هناك في العديد من الأفلام السوريّة، والتي أخذت حيزاً كبيرًا من سنوات عمري، كنت أيضًا أرافق المشاريع الفرنسيّة التي يتم تصويرها في سوريا بالإضافة طبعًا لأفلامي الشخصيّة التي صنعتها هناك قبل نهاية 2010.

خلال كلّ السنوات التي امتدت بين 1981 و2011 كنتُ ممنوعة من السفر من سوريا. هذه ليست نكتة ولكنها حقيقة سورياليّة (الكومبيوتر يصرّ على تصحيح الكلمة لـ "سرياليّة" ولكن أنا أفضلها مع الواو السوريّة). خلال ثلاثين سنة كنت مقيمة بشكل رسمي وشرعي في فرنسا، ولكن كنت حين أصل إلى الحدود السوريّة قادمة من باريس، أجد ورقة صغيرة بانتظاري مع ضابط الحدود الذي يستدعيني لمكتبه ويعلمني بأنّه عليّ أن أراجع فرع الأمن في دمشق خلال 48 ساعة، وأنّني لمغادرة سوريا من جديد، أحتاجُ إلى برقية تصل إليه تمنحني الحق بالسفر لمرة واحدة.

كان هذا كابوس لا بدّ منه مع كلّ دخول وخروج، لكنه لم يحل بيني وبين إصراري على السفر إلى سوريا مرات عديدة في كلّ سنة من هذه العقود الثلاثة. هذا الاحتكاك، تلك العودة، تلك الإقامات القصيرة كلّها كانت بمثابة جرعات أوكسيجين لتنشيط القلب الذي لم يكن لنبضه أن يستمر دونها، كلّها كانت بمثابة جلسات تحديث لروحي كي لا تجف، كلّها كانت بمثابة شاحن لا بدّ منه كي تستمر حكايتي مع سوريا، عبر حبل السرة الذي لن يقطعه سوى الموت.

جاءت الثورة وأعطتني نفحة حياة هائلة عوضتني بشكل ما عن الحرمان من السفر، ولكنها غيّرت علاقتي ببلدي.

آخر رحلة إلى هناك، كانت في 5 شباط 2011 يوم رحيل الصديق العزيز عمر أميرالاي.

بعد ثورة 2011 تغير الأمر بشكل جذري. لم يعد بإمكاني السفر لأنّ هذه المغامرة أضحت غالية الثمن. تلك الورقة التي كنت أستلمها عند الحدود أصبحت تحمل معها خطر السجن الطويل، فكرة الاعتقال غير المحدود أو الغياب النهائي.

جاءت الثورة وأعطتني نفحة حياة هائلة عوضتني بشكل ما عن الحرمان من السفر، ولكنها غيّرت علاقتي ببلدي. لم أسافر إليها منذ عشر سنوات ولكنني أصبحتُ مسكونة، بالمعنى الحرفي للكلمة، بسوريا ومصيرها. منذ آذار 2011، سنين طويلة مرت وأنا مغمضة العينين يقودني ضوء الثورة في نهاري وليلي. أشحذ خيالي وطاقتي وخبرة عمري كي لا أتوقف عن العمل من أجل سوريا وثورتها. بالنسبة لي اليوم، أمسك بيد خيط السينما الذي أستعين به لأستمر، وباليد الأخرى أبحث عن أيادٍ صادقة حيّة وحرّة أرافقها على هذا الطريق الصعب.

-

أول أفلامكِ إخراجًا كان من إنتاج العام 2006 (باستثناء فيلم "فوق الرمل، تحت الشمس" الذي قمتِ بإخراجه بالشراكة مع محمد ملص سنة 1998)، رغم أنّك أنهيتِ دراستك السينمائيّة في نهاية الثمانينيات. ألم تتأخري في إخراج أول أفلامكِ؟ أعرف أنّك عملتَ على أفلام أخرى، كتابة وإنتاجًا، لكنّكِ كمخرجة بدأت متأخرة. ما الذي منعك من البدء مبكرًا؟

منذ أول سنوات شبابي وعيت لضرورة الالتزام السياسي بحركة معارضة للنظام، وانتميتُ إلى مجموعة من خلايا عمل صغيرة. كنّا نقرأ معًا الماركسيّة ونتناقش بشكل سريّ في كيف يمكن أن نمتد ونتحرك ونصبح أكثر وعيًا وقوة.

كنت في دمشق أنشط أثناء دراستي الثانوية برفقة عدّة "صبايا"، واحدة منهن أخذت طريق الخط البكداشي وأخرى طريق خط المكتب السياسي رياض الترك، وأنا أبعد قليلاً عنهما بإتجاه ما شكلناه من مجموعة خلايا، مع العديد من المجموعات اليساريّة حينها وسميّ برابطة العمل الشيوعي، وبعدها بعدّة سنوات تحول الإسم الى حزب العمل الشيوعي.

من هنا، من همّي السياسي ذهبت الى السينما. كان العمل الجماعي والنضال ضدّ النظام هو هاجسي وما شببت عليه. كنت أفتش عن أدوات مبتكرة لعملي هذا، الذي كان سرّيًا وممنوعًا وملاحقًا، وأصبحت السينما أملي بخروج هذا النضال إلى العلن.

كنتُ أعيش حينها في منطقة الشعلان، وعرفت عن طريق أحد الرفاق، أن هناك ناديًا للسينما في منطقة الطلياني، يعرض أفلامًا "تقدمية" يتم نقاشها بجرأة بعد العرض. وهكذا بدأت أرتاد النادي من باب الفضول، وغالبًا كان من الصعب علي أن أغيب ساعات طويلة في ذلك القبو السينمائي، فكنت أحسم الأمر بإرتياده فقط بعد العرض دون رؤية الفيلم لأستمع مدهوشةً للنقاش الحامي والغنيّ، ولأتعرّف على شكل آخر من أشكال المعارضة. كان من أبرز المشرفين على النادي عمر أميرالاي.

بعد حصولي على الثانويّة، قرّرت دراسة الهندسة الزراعيّة، لا ولَهًا بالزراعة وإنّما لأسباب سياسيّة بحتة، كنتُ مقتنعة أنّ البلاد بحاجة ثورة زراعيّة.

بعد ذلك بسنوات تمت ملاحقتي بسبب نشاطي السياسي فاعتقالي الأول ومن ثمّ اعتقالي الثاني. بعد الإفراج عني انتظرتُ خروج يوسف عبدلكي من السجن، تزوجنا وسافرنا معًا إلى فرنسا بهدف الدراسة.

بعد السجن نسيت تمامًا الهندسة الزراعيّة والثورة الزراعيّة. في باريس درست مجالات متعددة، انتهت أخيرًا بدراسة السينما، التي كانت يومها بالنسبة لي كما هندسة الزراعة، وسيلتي للمشاركة بالنضال ضدّ النظام السياسي في سوريا.

سحرني في السينما العمل الجماعي، التكتّل والتعاون بين كلّ أفراد الفريق لإنجاز عمل فني، سحرتني فيها إمكانيّة التعبير بطريقة فنيّة جذابة عن أفكار ربما جافة ويصعُب استيعابها، سحرني فيها كيف يمكن لفيلم سوري أن يحكي عن زاوية صغيرة من حارة صغيرة في قرية صغيرة، ويسلب نظر جمهور ويؤثر فيه وهوعلى بعد آلاف الكيلومترات جغرافيًا وفنيًا وثقافيًا.

صوتي الداخلي هو الجسر الذي أبنيه بين الحميميّ والذاتيّ والشخصيّ من جهة، وبين العام والواقع والسياسة من جهة أخرى.

من كلّ هذا كان اعتناقي للسينما. دخلت إليها من باب النضال السياسي أولًا، ومن باب الشراكة في إنجاز جماعي لعمل فني ثانيًا. لسنين طويلة لم يكن يعنيني أن يكون الفيلم الذي أعمل عليه هو فيلمي الشخصي أو فيلم غيري. كان لدي فضول هائل لأتعلم ورغبة لا محدودة في العطاء. آمنت بعمق أنّ هذه هي وسيلتي للمقاومة. هكذا عملت منذ عام 1985 وحتى عام 2005 مع أفلام الآخرين ومن أجلهم. عشرون عامًا من المتعة الهائلة، من الإنهاك الجنوني، من الاستفادة المهنيّة اللا محدودة. لم أكن أحصي شيئًا؛ لا الأيام ولا المكاسب ولا الخسائر، وكانت لدي قناعة عميقة بأنّ كلّ فيلم أعمل فيه أترك فيه بصمة من روحي، إن اعترف صاحبه بهذا أم لم يعترف !

حتى جاء اليوم الذي تنبهت فيه لتراكم مشاريع أفلامي الشخصيّة غير المنجزة واقترابي من سن الخمسين، فتوقفت، وأنجزت فيلمي الطويل الأول عن هذه التجربة، ولأحكي فيه مع صديقاتي راغدة وفاديا ورولى عن أحلامنا التي لم تتحقق مروراً بمشاريع أفلامي التي انتظرتني طويلًا دون أن أنجزها. وهكذا وُلِد "أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها". بعد هذا الفيلم عملتُ في صناعة أفلامي الشخصيّة بالإضافة إلى مساعدة الآخرين على صناعة أفلامهم، وصببتُ اهتمامي أكثر وأكثر على تدريب الشباب والصبايا على كتابة مشاريعهم وتطويرها وتنفيذها.

-

أفلامكِ كلّها فيها لمسة رومنسيّة، انطلاقًا من العنوان (مثًلا "أنا اللي تحمل الزهور إلى قبرها") وصولًا إلى الصورة والكادر وطريقة المونتاج. هلّا شرحتي لنا خياراتك السينمائيّة؟ لماذا هذه الرومنسيّة؟

لا أعتبر أفلامي فيها لمسة رومنسيّة. ربما في حال اضطررنا للتصنيف، يمكن وضعها في مكان ما بين الشاعريّة والسياسيّة، ويعجبني هذا التصنيف بالفرنسيّة حيث يجمع في آن واحد بين كلمتين متشابهتين ومختلفتين: Poétique et Politique.

أما خياراتي السينمائية، فهي أصوات تناديني من أحشائي. أنصتُ إليها فتخرج بكلّ قوة وتفرض نفسها في نتاجي، ويديرها أمر واحد هو الحريّة. السنوات التي عملت فيها مع الآخرين تعلمت منها الكثير، وذلك ابتداءً من فيلم "نجوم النهار" لأسامة محمد، وحتى اليوم. كنتُ وما زلت أتعرف على المهنة ومصاعبها وعقباتها وسحرها أيضًا، وفي الوقت نفسه أتعلّم ما عليّ أن لا أفعله ولا أكرّره في سينمايّ.

خالد خليفة: لستُ حارسَ المقابر لكنني حارسُ الأرواح

03 شباط 2021

معياري الوحيد فيما أنجزته من أفلام منذ العام 2006 وحتى اليوم هو الحريّة. صوتي الداخلي هو الجسر الذي أبنيه بين الحميميّ والذاتيّ والشخصيّ من جهة، وبين العام والواقع والسياسة من جهة أخرى. هناك روح تجمع بين هذين الطرفين وتخلق الفيلم. العجينة هذه تحمل معها الشكل والمضمون. أمارس الحريّة على أرض فيلمي بصياغة المشاهد والمونتاج ولا أتقيّد بأيّة حدود وبأية قواعد. لا أؤمن بالنوع الواحد ولا بالحواجز بين الأنواع، وأسمح لنفسي في ملعبي الخاص هذا أن لا أتبع سوى هذا الصراخ الداخلي ومتعة الشعور بالحريّة بلا قيد أو شرط.

سمعت الكثير من التساؤلات عن طبيعة خياري الفني بعد فيلم "أنا التي تحمل الزهور الى قبرها"، وكيف عملت طويلًا مع أسامة محمد ومحمد ملص وعمر أميرالاي وهم طبعًا قامات كبيرة في السينما تعلمت منها الكثير، ولكن في النهاية خرج فيلمي بعيدًا وغريبًا عن سينماهم. جوابي هو أنّني لن أكون نسخة عن أيّ منهم، وفيلمي هذا كان صرختي الحرّة الخاصة، وقد تعاونت يومها لإنجازه مع عمار البيك الذي كان حينها يعمل منعزلًا وبعيدًا عن الأجواء السينمائيّة وعن السياسة، منغمسًا في أفلامه القصيرة التجريبيّة، وكان لديه فضول كبير لخوض هذه التجربة الجديدة.

كذلك سمعت الكثير من التساؤلات بعد عشر سنوات حين أنجزت عام 2016 فيلمي "محاصرٌ مثلي" عن فاروق مردم بيك، يومها تساءل من يعرف نتاجي كيف أنني خرجت عن أسلوبي، الذي ظهر وتأكد في أفلامي السابقة، بالخلط بين الخاص والعام وبين الوثائقي والروائي وبين الحميميّ والسياسي فجاء "محاصر مثلي" مختلفًا تمامًا عنها. طبعًا كنت واعية لهذا الاختلاف وقد تقصدته، فقد كان واضحًا وجليًّا لي أنّ هذا الفيلم يحمل رسالة ومقولة وخطابًا لرجل ناضج وحقيقي ومتألم ومهموم ويملك المعرفة الكافية ليروي السيرة السوريّة، وكنت أريدها سيرة جليّة وواضحة.

أثق بالسينما كوسيلة للمقاومة، لمقاومة العنف بكلّ أشكاله، وأيضاً لمقاومة الموت والانهيار العصبي الشخصي.

نعم، في هذا الفيلم تنازلت عن كلّ متعة المغامرة السابقة التي كنت أعيشها في صناعة أفلامي، بكسر الحواجز بين الأنواع وبتداخل الذاتي مع العام وبترك خيوط ومنافذ كثيرة للمتفرج كي يدخل للفيلم من حيث يرغب، أمّا في "محاصر مثلي" كان باب الدخول واحدًا واضحًا وكبيرًا، وهي السيرة التي أؤمن بها؛ سيرة الحريّة والكرامة التي وُوجهت بالظلم والعنف اللا محدود. كان في حينها هذا الصوت الوحيد الذي يصرخ في داخلي، وكنتُ على ثقة بأنّ صوت فاروق مردم في هذا الفيلم كان صوتي أيضًا.

في فيلمي الأخير الذي لم يعرض بعد، "عمر أميرالاي، الألم، الزمن، الصمت" عدت من جديد الى خوض المغامرة في مضمون السرد وشكله.

-

كيف نقابل عنف العالم بفيلم؟ وكيف تكون السينما أداة مقاومة في مواجهة نظام العنف والاستبداد في دولة متوحشة كسوريا التي يحكمها الأسد؟

أنا لا أًدَعي أنّني أقابل عنف العالم بفيلم. أنا أؤمن بطاقة وقوة السينما على الفعل والتأثير. أؤمن بقدرتها على إضاءة العتمة وفضح العنف، على لفت نظر وتنبيه المتفرج إلى ما يحصل في تلك البلاد، على شحن المتفرج وإيقاظ ضميره.

أثق بالسينما كوسيلة للمقاومة، لمقاومة العنف بكلّ أشكاله، وأيضاً لمقاومة الموت والانهيار العصبي الشخصي. أعرف وأعترف أنّ أفلامي أنقذتني وأخذت بيدي كي لا أقع عميقًا في الاكتئاب وأن لا أقاربَ الجنون لفرط احساس غامر بالعجز.

محمد علي الأتاسي: لم ننتج يوما فيلما يخص جمهورا غربيا (15)

17 تموز 2020

نحن من في الخارج، كنّا نرى عن بعد ما يحدث في البلاد منذ الساعة الأولى لانطلاقة الثورة في آذار 2011، وحاولنا بكلّ الوسائل، ومنها السينما، أن ندعم الشباب والصبايا الذين تجرؤوا ونزلوا إلى الشارع ينادون بالحريّة والكرامة، وكانوا يجازفون بحياتهم كي يصوروا ما يحدث، ويرسلونه إلى الخارج لنشره.

بالنسبة لأولئك الشبّان والشابات، كانت هذه العمليات نوعًا إضافيًا من المقاومة وحماية الذات. من جازف بالتصوير وبعد ذلك جازف بإرسال ما صوّر إلى خارج البلاد، كان واعيًا للخطر الحقيقي الذي يمكن أن يُودي به إلى السجن او إلى الموت، ولكنهم، وربما باللا وعي، عرفوا بأنهم سيكونون أقوى وأكثر ثقة بفعاليّة ما ينجز، إن هم بقوا أحياءً.

في الأشهر الأولى التالية لشهر آذار 2011، حين كنت اشارك بفعاليات حول الثورة وأنظم عروضًا لهذه الجواهر النادرة (نعم هكذا كنت أشعر بقيمتها وبأهميتها) حين كنت أعرضها كنت أقدمها قائلة هذه هي سينما المؤلف الوثائقيّة، ممّا أثار حفيظة بعض الباحثين والأكاديمين، ولكنني كنت مؤمنة بما أقوله وأدافع عنه، فمن رفع موبايله عاليًا وسجّل لحظة يعيشها بكلّ تلك المتعة والخطر، يكون قد كتب وألًف في تلك اللحظة فيلمه الخاص من وجهة نظره بإيقاع الخوف والتوتر الذي يعيشه وبرغبة عارمة بضرورة وأهمية هذا الفعل في تلك اللحظة بالذات. هكذا جاءت سينما المؤلف الوثائقيّة العفويّة، هكذا واجه النشطاء والمتظاهرون عنف النظام بسينماهم في البدايات حين كان للصورة أن تروي ما يحدث بشكل ساخن ومباشر. وكان هذا الفعل يخيف النظام ويثير شهيته أكثر لملاحقتهم واعتقالهم وقتلهم.

بعد ذلك، صار لهذه المواد المصوّرة دور جديد، مهم وأساسي وهو الشهادة والأرشفة. أصبح أثرها ودورها يستمر لما بعد تصويرها ولا ينحصر فقط بدور إعلامي إخباري في اللحظة نفسها. أصبح لمقاومة العنف هذه مستقبلًا، قوامه المحاسبة والعدالة واقتصاص حق الشهيد والمصاب والمتأذي والمعتدى عليه والمغتصَب والجريح والمعتقل والمنهوب والمطرود والملاحق والمفقود والمُهجَّر. في هذا المستقبل الذي ستسود فيه العدالة سيكون الدور كبيرًا وحاسمًا للصورة وللتوثيق وللأرشيف.

وكذلك ستكون السينما أيضًا أداة مقاومة في مواجهة نظام العنف والاستبداد في سوريا حين يتبناها شاب أو صبية كأداة للتعبير فيتعرف على عوالمها وأسرارها ويتمكن بفضلها من أن يقول ما يرغب وما يغلي في داخله من أفكار ومشاعر وحكايات. إنّهم بفضلها يسمعون ويتعرّفون على أصواتهم الداخليّة، يبوحون بها بحريّة وبأساليبهم الخاصة.

يا لها من مقاومة بديعة!

-

هو سؤال "كليشه"، ولا أحبذه عادة لكنني لا أجد بدًا من سؤاله لكِ: قبل الثورة كان يغلب الطابع "الذكوري" على السينما السوريّة، قليلات هنّ النساء المخرجات في تاريخ السينما السوريّة. اليوم بعد الثورة أصبحنا نرى العديد من المخرجات السوريّات يقدمن أفلامًا سوريّة في مسارح دوليّة مختلفة. كيف ترين حضور النساء في السينما السوريّة اليوم، وعبر تاريخها؟

لا أتفق معك بأنّه سؤال كليشيه. إنّه سؤال ضروري وموضوع مهم يستحق طرحه للنقاش. الطابع الذكوري يغلب على السينما في كلّ أنحاء العالم وليس فقط في السينما السوريّة.

حتى التسعينات كان هناك وجود محدود جدًا لمخرجات مثل هند ميداني ورويدة الجراح وأنيسة عساف في الأعمال التلفزيونيّة أو أنطوانيت عازريّة في مؤسسة السينما، وكانت هناك مهنُ تتقاسمها النساء مع الرجال مثل المونتاج والماكياج وتصميم الملابس والسكريبت، أمّا الإضاءة والتصوير والإنتاج وهندسة الصوت والميكساج وكتابة السيناريو (بإستثناء مساهمة أمل حنا) فكانت، لأسباب مجهولة، حكرًا على الرجال، وفي حالات نادرة جدًا كانت المرأة تتمكن من منافسة الرجل فتأخذ منه دفة الإخراج.

بعد ذلك، وقبل الثورة بسنوات، بدأت بعض النساء في سوريا يفرضن وجودهن في صناعة الأفلام الروائيّة أو الوثائقيّة مثل واحة الراهب وعليا خاشوق وريم غزي، ثمّ في المسلسلات، على سبيل المثال لا الحصر، واحة الراهب، أيضًا، ورشا شربتجي وإيناس حقي، كما ظهرت في تلك الفترة كاتبات سيناريو للمسلسلات بقوة وثبات ملفتين.

نضال الدبس:لماذا نحن دائماً وراء الكاميرا، بينما السلطة تقف أمامها؟ (17)

23 كانون الثاني 2021

حين قامت ثورة 2011 بهمّها الأساسي: الحريّة والكرامة، كان للنساء السوريات دور ومشاركة مهمة ومؤثرة في كلّ المجالات وعلى جميع الأصعدة.

الثورة تقوم لنصرة المظلومين والمسحوقين، وفي بلادنا وفي كلّ المنطقة التي تحيط بنا تخضع النساء لقمع ثلاثي الأبعاد: قمع النظام السياسي الحاكم وقمع النظام الأبوي وقمع الدين. لذلك كانت مشاركة النساء السوريات في الثورة ضدّ هذا القمع الثلاثي، أمرًا متوقعًا ولا بدّ منه.

من ناحية ثانية وعلى صعيد الفن والثقافة، فقد حصل تغيير جذري لدى الجيل الشاب الذي كان محرومًا من حريّة التعبير ومحرومًا من إمكانيّة البحث عن أدوات فنيّة للتعبير ومحرومًا من منصّات النشر والعرض، فجاءت الثورة لتجعل كلّ هذه المحرّمات والممنوعات متاحة للجميع، فتفتّحت المواهب وظهر الإبداع في كلّ حدب وصوب. دائما تأتيني صورة جميلة حين أتطرق لهذا الموضوع فأرى صحراء شاسعة تحولت فجأة لحقل ساحر من شقائق النعمان. هكذا ظهرت النساء وسينماهن في هذا الحقل الأخًاذ.

منذ اليوم الأول في المظاهرات كانت الصبايا تشاركن بالتصوير والتوثيق والأرشفة، وأذكر جيدًا حضورهن ومشاركتهن المتميزة في دورات تدريبيّة كنّا نقيمها خارج سوريا لتمكين من يرغب بالكتابة السينمائيّة أو بصناعة فيلم وثائقي وغيرها. كان دومًا للقمع الثلاثي الأبعاد دور في شحن فضول تلك النساء وتحريضهن على المعرفة وعلى البحث عن طريقة للتعبير ولتلمّس الحريّة.

في السنوات العشر الماضيات، يمكن بكلّ ثقة القول أنّه، وكما في سائر الفنون أيضًا، أخذت النساء السوريات مكانهن في المشهد وفرضن نتاجهن في السينما الروائيّة والوثائقيّة والتجريبيّة، إن كان في الداخل السوري أو في الشتات،

كانت هناك رغبة هائلة في المغامرة، في البوح، في الصراخ، في اكتشاف الذات، في الدفاع عن حقوقهن، في النضال ضدّ القمع ثلاثيّ الأبعاد، وأولًا وأخيرًا في الحريّة. دخلت النساء هذا المشهد بقوة بركانيّة ولن يخرجن منه بعد الآن.

شهادات عن هالة العبدالله وسينماها

تتنقل المخرجة السوريّة هالة العبدالله في أفلامها بين الأنواع السينمائيّة وتستدعي النص وطبيعة الفيلم المتغيرة، حتى اللحظة الأخيرة من المونتاج، لكنها بالطبع تستقر في النهاية مع أفلام وثائقيّة منجزة بأقل تكلفة، ودون الاعتماد ماليًا على أيّ دعم، تعمل في شكل مستقل على إظهار الحقيقة التي تخمنها من مجتزأ الواقع، منذ شريطها الأول "أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها" (2006)، وتكمن صدقية أفلامها في أنّها تشبه في تكشفها جمال وحقيقة تلك اللوحة السوداء العاتمة التي تحدثنا عنها في هذا الفيلم، حين مزجت صورة شعريّة واحدة من ديوان "كسرة خبز تكفيني" للشاعرة السوريّة الراحلة دعد حداد بالجمل الإنسانيّة الدافئة لشخصيات الفيلم، "رولا وراغدة وفاديا أو أم يوسف"؛ النساء اللواتي انتظرن مصيرًا سوريًا عاتمًا، يمكن له لاحقًا أن يكون مرآة لمصير نساء سوريات أخريات خضن ألم الفقدان والتنكيل والغياب القسري بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011.

ذاك المشهد الذي تتحدث فيه العبدالله مع الفنان التشكيلي والرسام السوري إلياس الزيات حول عمله على ترميم بعض الأيقونات القديمة، يوجز رؤيتها الفنيّة والشخصيّة سينمائيًا، فاللوحة السوداء (الأيقونة قبل ترميمها) التي يغطيها الغبار والسَّخَمُ وربما الشمع، تشبه واقع سوريا الذي تلاحقه عبر أفلامها، وآخرها فيلمها "عن الصمت والألم والزمن" الذي أنجزته مؤخرًا عن المخرج السينمائي الراحل عمر أميرالاي.

إنّ الضوء واللون ينبثق في أفلام العبدالله رويدًا رويدًا، ليكشف لنا حقيقة الواقع القاسي خامدًا، متواريًا وراء نبض الحياة، لكن حادًا مثل نصل، واقع تذوق مرارته الأشد كلّ السوريون لاحقًا. هو الكشف البطيء إذاً للحقيقة في شعريّة سينمائيّة هائلة، يلاحقه الحب والمتعة والشغف، في تعرية مراحل متتابعة من تاريخ سوريا التي أغرقها الطوفان بالطين حتى كادت تزداد قتامة عن الجحيم بأرضها وواقعها، مع كلّ العبث والظلم والسواد، المغطى بالقتل والدماء.

ستكون أفلام العبدالله نقاط علام مضيئة تتركها للآخرين بعد رحلة عودتها إلى سوريا، إثر إقصائها عن البلاد فيما يلي نشاطها السياسي منذ كانت في العشرين من عمرها، إنّها النقاط التي ستدلنا على تذكر طريقنا إلى البلاد نفسها التي أقصتنا مرة أخرى، عقابًا على مطلبي الحرية والعدالة، الذي خرج من أجلهما السوريون بعد ظلم وطغيان دام عقودًا.

ثمة ما يلفتُ في شخص هالة العبد الله لفرادَتِه أو لما قد يبدو، قبل المعرفة الوثيقة بها، تناقضًا.

فبين سلوكٍ لا مساومات فيه ولا طفرةَ لياقات، بما يُحيل إلى تقليدٍ يساريٍ لا يترك للخفّة أو للتسامح في أوقات الجدّ مساحاتٍ رحبة، وحنان وكرم يشعّان من العينين ومن الكاميرا التي لطالما رافقتها ما أن تتوطّد العلاقة، ينكشف تدريجيًا خيطٌ رفيع يحفظ توازنًا وانسجامًا بين جانبَي شخصيّتها، رغم ظاهِر التنافر بينهما.

والحقّ أنّني بعد أن تعرّفت الى هالة قبل عقدين من الزمن في بيروت أو في دمشق، "تعرّفت" إليها من جديد في باريس بعد العام 2011، أيّ بعد اندلاع الثورة السوريّة وما نجم عنها من تشكيل أطرٍ جمعت منفيّين ومهاجرين سوريّين ومن دول عربيّة بفرنسيّين ممّن عاشوا في سوريا أو اكتشفوها لحظة انتفاضة أهلها وناصروها. ولا أذكر أنني شاركت في نشاط أو تظاهرة أو ندوة أو أمسية منذ ذلك الوقت لم تكن هالة حاضرةً فيها، أو مساهِمةً في تنظيمها أو في التحضير لها أو في تعميم الدعوة إليها أو في نسج صلاتٍ خلالها مع من يمكن أن يكونوا لسوريا والسوريّين مرجعًا وسندًا. وفي هذا ما جعلها على الدوام، بعينيها المتّقدتين، شاهدةً على مآلات العمل المشترك، ومراقِبةً لثغراته ونجاحاتِه وعثراته.

وإذ أستعيد شريط السنوات الماضية بمَشاهده المختلفة والانفعالات التي رافقتها، تتبدّى لي هالة وكأنّها واحدة من أبرز شخصيات فيلم تَشارك كثُرٌ في كتابته والتمثيل فيه وتركوا لها أن تتخيّل ترتيب فقراته وتركيب ألوانه. وأظنّ أن فيلمها الأخير "محاصرٌ مثلي" جاء في بُعدَين من أبعاده الثلاثة، تجسيدًا لهذا، إذ احتلّت القضية السوريّة أحد الأبعاد، واحتلّت الصداقات والصِلات الإنسانيّة والالتزامات السياسيّة المنسوجة حول مائدة حبيبنا فاروق مردم بك وبفضله وفضلِها البعدَ الثاني، في حين رسمت هي البُعدَ الثالث، بُعد الكاميرا والتصوير، ونسجت من كلّ ذلك بَوحها لنا ومعنا.

إمتناني لِهالة ولحضورها الكريم وصداقتها إذاً عميق، وأملي أن تَستكمل يومًا الأبعاد الثلاثة المذكورة بِرابعٍ تختارُه، لتوثّق لنا سيَر العودة أو العبور الى سوريا، وتجديد اللقاء تحت سمائها...

لا يمكنني أن أتحدث عن أفلام هالة العبدالله إلّا كمتفرجة، بل أكثر من ذلك، كمشاهدة خارجيّة. منذ عدّة سنوات وأنا منخرطة في أبحاث تطرح تساؤلات حول صور النضال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منذ سنوات السبعينيات، السنوات الثوريّة، وحتى الآن. كانت هالة العبدالله موجودة دائمًا، بصفة أساسيّة كمنتجة: في سوريا لم تكن هناك نساء يخرجن أفلامًا حتى مسكت هي الكاميرا.

عندما اكتشفت أفلامها للمرة الأولى، أدهشتني جرأة الصورة، التي جرّبت فيها بلا هوادة القوة السياسيّة للقول السينمائي. بعد أن أخذتها السياسة، أُجبرت هالة على النزوح، وكانت باريس محطتها. وفي سن الخمسين أكّدت نفسها كرائدة الفيلم الوثائقي السوري.

كان هذا في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما عرضت هالة العبد الله شخصياتها الخارجة على النظام، بإيماءتها الخاصة وتلميحاتها، مندّدة بالنظام الذي قمعها واضطهدها كما قمع واضطهد آخرين.

تضيف هالة صوتها على صورها لتسلّط الضوء بشكل أفضل على شهادات المضطهدين، مؤكدة على عنف المنفى، وعلى الاضطراب السياسي الذي يُلقى فيه أولئك الذين يُجبرون على الهروب، وذلك من خلال القصص، التي تتحدى الخطيّة السرديّة، المترافقة بشاعريّة خاصة وبالشهادة الشخصيّة لتترجم الحاجة إلى السينما البديلة، التي تبقى على الرغم من المسافة، بشكل أفضل.

هالة العبدالله تسير على خطى السينما البديلة لأولئك الذين صنعوا صورًا قبلها في المنطقة، بينما تجسّد مثل قلّة أخرى قضايا العصر الذي بدأت فيه بصنع أفلامها. تبدو أفلامها الكثيفة والمثيرة، بالنسبة لي، بمثابة اختراق هرع إليه الجيل الأصغر من صانعي/ات الأفلام، بعد أن ورثوا من مثل هذه الأفلام قبول الضعف البشري العميق الذي يجعل هذه الأفلام عالميّة.