سابقا، أي قبل الانتفاضة، كان الرعب يسيطر على كامل مساحة الوطن، يحتل الوجوه مغيّرا خرائط الرجال وكيمياء النساء، محيلا إياها إلى مجرد كتل بشرية لا روح فيها، أرواح تجتر كل ما يقال لها برضى بالغ وطمأنينة رخوة هشة.

الخوف..الخوف..كان مزروعا في نقي الروح وسويداء المجرة السورية محيلا إياها إلى كتلة مطلقة صماء: صوت واحد، لباس واحد، رأي واحد، حب واحد، طريقة تعبير واحدة، ممانعة واحدة، زعيم واحد أبدي: ناطق بالحق أبدا..خلا بعض الأصوات الحرة، هنا وهناك، التي كانت تقلق فضاء مملكة الصمت المرعب.

في الكتابة كان السائد: مداورة، مداهنة، مكر ورائي، لعب على الرقيب، الحديث عن زمن روائي موغل في القدم لندل على ما يحدث في فضائنا السوري، هربا من الكتابة عن الآن وهنا، خوفا من بطش الأجهزة، وتهريبا للنص الأدبي من براثن رقيب أمي لا يقرأ.

البيوت، آه من البيوت: سجن آخر، ملاذ غير آمن، تلفت لليمين والشمال عند الحديث بما يكسر رتابة المملكة الصامتة، وعند التفوه عرضا بمزحة أو كلمة تخدش الفضاء العام الذي خطته الأجهزة، التي تحدد المسموح والممنوع، تصرخ بك الأم: ولك اخرس..الحيطان إلها آدان..!!

عندها نصمت، نخجل من عدم حيطتنا وحذرنا، ننظر للحائط الداخلي للمنزل، نحدق به، نلوذ به، راجين أن لا يشي بنا!

ننام بجانب الجدار، نغريه بكل شيء شرط أن لا يشي بنا، نقاوم رغبة النوم كي لا نضعف ونتحدث أثناء نومنا فتسمع أذنه ما لا يحبذ سماعه، وحين نضعف أمام رغبة النوم نرجوه أن لا يقرأ أحلامنا، ونسعى بكامل قوتنا أن لا نحلم إلا بما يرضي مزاج الجدار، قائلين: يا جدار ارأف بأحلامنا، يا جدار بيتنا وحارس أحلامنا صُمّ أذانك عما تتفوه به عقولنا النائمة ويفرزه لاوعينا الواعي!

ما الذي تغيّر؟

منذ أيام، بعد خروج إحدى الصديقات من السجن الذي دخلته بسبب التظاهر، ذهبت لتهنئتها بالسلامة في منزل إحدى صديقاتها، بسبب خوفها من العودة إلى منزلها الموجود في منطقة موالية، خوفا من بطش الشبيحة والمنحبكجية( الاسم الذي يطلق الآن في سوريا على الذين يرتدون تي شيرت مكتوب عليها منحبك وعلى مؤيدي النظام السوري)..بعد التهنئة ومعانقة الصديقة التي لم يكسرها السجن، سأشعر بحرية فائضة عن المألوف، حرية تمور في فضاء موغل في ارتفاع مستواه الذي لا سقف له، حرية لها طعم مختلف عن تلك الحرية التي تصدح بها الحناجر في المظاهرات، وإن كانت مكملة لها.

البيت تحوّل إلى ما يشبه المعرض الفني الذي يحاكي المزاج الثائر في أماكن التظاهرات: علم سوري مركون بفخر في زاوية المنزل، الحائط ممتلأ بأبيات شعر تتغزل بالحرية، كلمات عابرة كتبها الأصدقاء لصديقتهم أثناء وجودها في السجن، كلمات مرشوشة كيفما اتفق، تعبر عن مزاج الكاتب وعن رغبته بالتحدي ودفاعه عن الحق بالتظاهر.

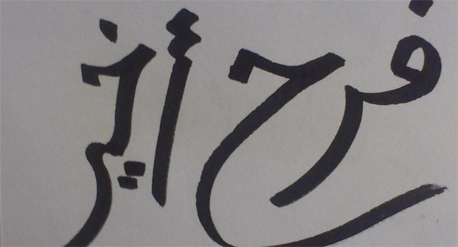

كلمة حرية كتبت بأيدي واثقة لا ارتجاف فيها، وبخط غير منمق في كل مكان، في المطبخ والسرير وشراشف المنزل لتغيّر خريطة المنزل وروحه إلى الأبد، ولو كانت أي كلمة غير الحرية، كتبت مكانها، لبدا المشهد فظا ومخربا للذائقة الفنية، ولروحية المكان الذي يشبه عشا لممارسة الحب أكثر مما يشبه منزلا، ولكن لأنها الحرية، يبدو كل شيء جميلا، لأجلها نتغاضى عن كل الخربشات والجماليات الكمالية، وحدها يليق بها تخريب كل شيء، لنبنيه من جديد.

قبل الانتفاضة، كانت البيوت خانعة والجدران متحفزة لتشي بسكانها، كان الناس يخفون ما يعبر عن رأيهم و يفضح توجهاتهم في أماكن سرية مؤتمنة داخل البيوت، بعيدا عن تلصصات الضيوف والجيران، هكذا كانت صور وكتب لينين وغيفارا وأشرطة الشيخ إمام والمناشير السرية والمقالات المحظورة تخبأ في صندوق أو مكان آمن، خاصة في الثمانينات وبداية التسعينات، بل أكثر من ذلك كان البعض يضع شعارات وصورا في الفضاء المرئي من المنزل، ترضي السائد، وتضلل العيون المتلصصة عن المخبوء واللامرئي.

في منزلنا كانت أمي التي لا تعرف القراءة والكتابة تخبّأ كتب أبي "الحمراء" بعد وفاته في كيس أبيض على سطح النملة( خزانة مخصصة للطعام وأغراض المطبخ)، بعيدا عن أعين الوشاة والضيوف وأهل القرية، وعني أيضا كي لا أبتلي بميراث أبي!

كانت البيوت تتعامل مع ما يعبر عن رأيها الحقيقي، بأنه من أسرار البيوت التي لا يجب أن يعرفها أحد. ما يفضح الرأي كان نوعا من المسكوت عنه، بضاعة سرية ومهربة، تحفظ بعيدا عن أعين أجهزة الأمن والوشاة.

الآن تحررت البيوت من خوفها، نفضت عنها جدار الذل والعار، حررت جدرانها من الأذان المنصتة، عبر تجاهل وجودها بتحدي نزق.

في الكتابة على الجدار بمثل هذا الوضوح، في منزل يدخله من يشاء، ثمة تحدي واضح لسلطة احتلت فضاء البيوت وجدرانها على مدى عقود، ثمة إعلان وإشهار بأن الخوف تصدع، وأن البيوت ملك أهلها بحق.

ثمة رسالة واضحة: بيوتنا تحررت من سطوة خوفكم، بيوتنا ملك لنا، نعود لها حين تتعب منا الشوارع، ونتعب من رصاصكم الغادر، لنعتصم فيها ونقيم اعتصامنا الدائم والأبدي.

بيوتنا ملك لنا، طردناكم من هوائها، ولن تعودوا أبدا!!