قد يكون للتطوّر المتواصل في العلاقات الصينية السورية تأثير كبير على سوريا بعد الحرب، وعلى نفوذ الحكومات والمانحين الغربيين على مستقبل البلاد. إلا أنّ حجم المشاركة الصينية في مستقبل سوريا متوقف على عدد من الفرص والعقبات التي قد تؤثر بشدّة على مساهمات بكين المالية والريادية في السنوات القادمة.

ركزت عدّة تقارير إخبارية خلال الأسابيع القليلة الماضية على تنامي المشاركة الصينية في سوريا. أفادت الأنباء أنّ وفداً صينياً حضر معرض دمشق الدولي الذي انعقد مؤخراً، لأول مرّة منذ بداية النزاع عام 2011؛ فيما تعهدت السلطات الصينية بتقديم مساعدات بقيمة 2 مليار دولار لإعادة إعمار سوريا؛ أما في لبنان فهناك نمو ملحوظ في نشاط الوفود الصينية ورجال الأعمال والاستثمارات والمشاريع الصينية المتعلقة بإعادة الإعمار؛ وأخيراً قامت وزارة الشؤون المدنية الصينية بإقرار أول مشاريع المساعدات والإنعاش المبكر لها في سوريا.

لكن على الرغم من ارتفاع وتيرة التغطية الإعلامية مؤخراً، ليست المشاركة الصينية في سوريا خبراً جديداً. ففي العام الماضي انتشر مدربون ومستشارون عسكريون في الأراضي السورية، وذلك بعد عقود من بيع الأسلحة والذخائر لنظام الأسد. كان هذا الانتشار مدفوعاً إلى حد كبير بمخاوف أمنية تتعلق بآلاف المقاتليين الأويغور المنضمين إلى صفوف التشكيلات المتطرفة التي تقاتل إلى جانب المعارضة السورية؛ وكانت بكين قد رشحت مبعوثا خاصاً لها في سوريا، هو ثاني مبعوث صيني خاص على الإطلاق بعد مبعوثها الخاص في السودان؛ ومنذ بداية النزاع تقدّم الصين على الأقل دعماً غير مباشر للأسد من خلال إعاقتها قرارات مجلس الأمن التي تنص على انتقادات أو عقوبات ضد النظام.

ومع ذلك، حتى الآن، حافظت بكين على مسافة بعيدة عن الأضواء فيما يتعلق بسياستها في سوريا. على الرغم من دعمها للنظام، وتفضل السلطات الصينية حتى الآن ألا تعدّ في طليعة المشاركين في الأزمة، ما يسمح لإيران وروسيا بلعب الدور المركزي في المعسكر الداعم للأسد. لذلك تعتبر المشاركة الصينية المتزايدة مؤخراً غير مسبوقة. وبينما يبدو أنّ الصراع انقلب بشكل واضح لصالح الأسد (على الأقل غربي البلاد)، وفيما يطغى موضوع عودة اللاجئين السوريين أكثر فأكثر على المحادثات المتعلقة بالمنطقة، من المقرّر أن يتنامى الدور الصيني في الاستثمارات وإعادة الإعمار، وهما المجالان اللذان تفضلهما بكين على التدخلات العسكرية ووساطات السلام.

في مقال نشر في "حكاية ما انحكت" في أبريل/ نيسان الماضي، ترى أناليسا بيرتيغيلا أنّ الصين قد تكون أبرز منافس للاتحاد الأوروبي على إعادة إعمار سوريا. ويبدو أنّ هذا السيناريو في طريقه نحو التحقّق. تتمتع الصين بموقع متميز بسبب عاملين: تقاربها السياسي مع النظام السوري، وهو ما يفتقر إليه الغرب ودول الخليج، ومواردها المالية الضخمة، وهو ما تفتقر إليه روسيا وإيران. وعلى هذا النحو، يمكن للصين أن تلعب دوراً واسعاً في سوريا بعد انتهاء النزاع، وستكون لذلك انعكاسات هامة على المشاريع التنموية، وبالتالي على الشكل الاجتماعي والاقتصادي الذي ستأخذه البلاد حالما تستقر.

الفرص: استثمارات صينية بلا شروط سياسية

قد تتوفر الكثير من الأموال والمساعدات التي يخطّط لتقديمها المانحون الغربيون، كالاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة، من أجل إعادة إعمار سوريا. تحرص الحكومات الأوروبية بشكل خاص على ترتيب سياسي وأمني يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مما يخفّف من الحساسيات الشعبية المناهضة للهجرة في بلادها. والواقع أنّ هذه الأموال الوفيرة قد تأتي مع شروط سياسية، إن لم تكن حول التسوية السياسية للأزمة فعلى الأقل حول آليات تخصيص هذه الأموال، والتي يرجح أن تخلط أوراق الحكومة السورية وحلفائها الروس والإيرانيين.

سنّت الحكومة السورية عدة مبادرات خلال العام الماضي تظهر بوضوح أنها تخطط لإعادة إعمار تعيق عودة معظم اللاجئين وتغيّر الخريطة الاجتماعية الطائفية في عدّة مناطق من البلاد؛ الأمر الذي يستبعد أن يقبله الاتحاد الأوروبي، وهو أحد الكيانات القليلة التي تتمتع بمزيج من الموارد الاقتصادية والإرادة السياسية لتساهم بشكل مؤثر في إعادة إعمار سوريا. وهكذا قد يجد النظام في الصين بديلاً مناسباً لتجنّب المساعدات المشروطة.

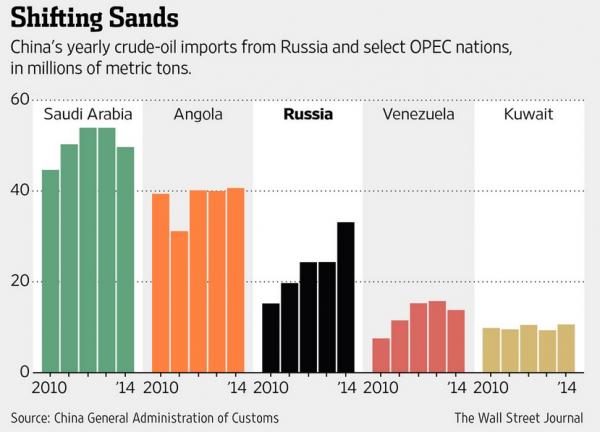

قد تأتي رؤوس الأموال من الصين دون تعقيدات من هذا النوع. إنّ التطور السريع للاقتصاد الموجه نحو التصدير وتراكم الفوائض الضخمة للحسابات الجارية سمحا لبكين، خلال العقدين الماضيين، بجمع كميات هائلة من احتياطيات النقد الأجنبي. وقد استخدمت هذه الاحتياطيات منذ التسعينات بشكل رئيسي في الاستثمارات الخارجية، بهدف الحصول على الموارد والتكنولوجيات لتسريع عملية التنمية وتحويل الاقتصاد المحلي. حصلت الصين على استحقاقات في موارد الطاقة (ولا سيما النفط والغاز) في آسيا الوسطى وأفريقيا والخليج، كما اشترت كميات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة، خصوصاً في أمريكا الجنوبية، ووقعت على الكثير من العقود لشراء المعادن والمواد الخام اللازمة للإنتاج الصناعي بين أستراليا وأفريقيا. كذلك اشترت الشركات الصينية التي تسيطر عليها الدولة العديد من الشركات العالمية في مختلف قطاعات التصنيع، من السيارات وحتى المعلوماتية.

وبينما كانت بكين تنمّي شبكة مصالحها الاقتصادية في مختلف بقاع العالم، اضطرت إلى التعامل مع بلدان وأنظمة شديدة التباين، من الديمقراطيات الغربية إلى الدكتاتوريات الأفريقية والآسيوية. دائماً اتسمت تفاعلات الصين مع الحكومات الأجنبية بإعطاء أولوية للتعاون والمصالح الاقتصادية على حساب المبادئ السياسية والقانونية. وخلافاً لمعظم البرامج الغربية الكبرى للتعاون الدولي، مثل سياسة الجوار الأوروبية التي تربط بشكل صريح بين التعاون الاقتصادي والتدخلات السياسية والاجتماعية، مثل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، تلتزم الصين دوماً بالتفسيرات الأكثر صرامة لمبادئ سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ظهر هذا الموقف بوضوح أوائل العقد الماضي، عندما نجحت سلسلة "الثورات الملونة" المدعومة من الغرب في تغيير أنظمة العديد من بلدان أوروبا الشرقية، ما دفع بكين إلى الخوف على استقرار نظامها من احتمالات التدخل الغربي. من هنا كان تبنّي الصين النشط لمبدأ السيادة الذاتية مدفوعاً بالدرجة الأولى بحاجتها للحفاظ على استقرارها الداخلي. وقد أعربت الصين في الماضي عن رغبتها في وقف الانتقادات الدولية القاسية وإعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية، كما في موقفها من نظام عمر البشير في السودان.

غير أنّ هذا الموقف من الدعم غير المشروط للأنظمة الاستبدادية الصديقة خضع لتغيير تدريجي خلال العقد الماضي. فقد بدأت السلطات الصينية تعيد النظر في أهمية السمعة الدولية لبلادها. كذلك أدركت القيادة الصينية أنّه في بعض الحالات، قد تؤدي الاضطرابات والتوترات الناجمة عن سلوك بعض الأنظمة الاستبدادية إلى تهديد المصالح الصينية طويلة الأجل. حظيت هذه السياسة الجديدة بأهمية خاصة أثناء الأزمات الدبلوماسية المتعلقة بالبرامج النووية لكل من كوريا الشمالية وإيران، حيث دعمت بكين العديد من القرارات الأممية التي عاقبت هاتين الدولتين على أنشطتهما النووية العسكرية، كما شاركت فى الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات، كمبادرة 5+1 عام 2015 إذ توسطت في خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران. وهكذا أصبح الاستقرار، خلال العقد الماضي، العنصر الثالث من سياسة الانخراط الصيني مع الأنظمة الاستبدادية، جنباً إلى جنب مع المصالح الاقتصادية وسيادة الدول.

لا بد من من النظر في مقاربة السلطات الصينية للأزمة السورية من خلال هذه العدسة. تقع سورية في قلب منطقة حساسة للغاية، حيث تشتري الصين اليوم أكثر من نصف وارداتها من الطاقة من الشرق الأوسط، وهي نسبة مرجحة لازدياد كبير في السنوات المقبلة. لذلك يمثل النزاع السوري واحتمالات انتشاره تهديداً مباشراً للمصالح الصينية. من جهة أخرى، وفقاً للسفير السوري في الصين، ما لا يقل عن 5,000 مواطن صيني مسلم ينتمون إلى أقلية الأويغور انضموا إلى الجماعات المتطرفة التي تقاتل في سوريا، ما قد يمثل تهديداً مستقبلياً للاستقرار الداخلي في الصين. أخيراً، ودفاعاً عن مبدأ سيادة الدول، انحازت السلطات الصينية بهدوء إلى نظام الأسد بالرغم من كثرة الفظائع التي قام بها.

وهكذا تتناغم المصالح الصينية في سوريا بشكل تام مع عناصر مقاربتها التقليدية للحكومات الاستبدادية. من جهة أخرى فإن احتمالات القيام بدور رئيسي في إعادة الإعمار قد ترفع أهمية سوريا عند القيادة الصينية؛ ففي الواقع تمثل سوريا محطة محتملة لما يسمّى مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" التي أطلقها الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ عام 2013. تسعى هذه المبادرة إلى تطوير العلاقات السياسية والبنى التحتية التي تربط بين الصين وأوروبا من خلال الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وقد ولّدت من الآن استثمارات وحيازات بلغت 1 تريليون دولار في مختلف الدول الأجنبية. مع ذلك تشير التقديرات إلى أنّ الصين ما تزال تحتفظ بأكثر من 3 تريليون دولار من الاحتياطيات المخبأة لمزيد من الاستثمارات في أنحاء العالم؛ وسوريا مرشحة لاجتذاب قدر كبير من هذه الاحتياطيات. في إطار مبادرة "حزام واحد، طريق واحد"، قد تصبح الموانئ السورية في اللاذقية وطرطوس محطات رئيسية للسلع الصينية التي تجوب المتوسط.

العقبات: الاضطراب ودبلوماسية صفر مشاكل

بفضل العنصر الأول لسياسة الصين، أي احترام سيادة الدول، لم يكن دعمها لنظام الأسد موضع شك. ومع ذلك، في ظروف معينة، قد يتحوّل العنصران الآخران، أي الاستقرار والمصالح الاقتصادية، من عامل دفع إلى عقبة تعيق انخراط الصين في سوريا. يعرض هذا القسم مجموعة من العقبات التي قد تحد من الدور الصيني.

(1): غياب التسوية السياسية التي يعوّل عليها:

قد يصبح الاستقرار عاملاً رئيسياً في إعادة تشكيل المصالح الصينية في البلاد. خلال السنوات الماضية، يبدو أنّ السلطات الصينية طورت رؤية للصراع مماثلة لرؤية روسيا، والتي حاولت التوصل إلى اتفاقيات مع المعارضة السورية وحلفائها في مختلف أنحاء البلاد، وكانت مقتنعة بأنّ العودة التامة إلى الوضع الذي كان قبل اندلاع النزاع غير ممكن، لذا لا بد أن يتضمن الحل الدائم بعض أشكال من التسوية السياسية. إلا أن هذه الرؤية تتناقض مع رؤية إيران، على الأقل وفقاً لتصريحات النظام الرسمية، وحتى مع رؤية دمشق.

وفي حال سيطر موقف طهران ودمشق الرافض للمهادنة مع المعارضة، فإنّ الأرجح أن تطول فترة الاضطراب والنزاعات المحلية، مما يعيق التوصل إلى تسوية سياسية تسمح أيضاً بعودة اللاجئين. سيكون طول أمد هذا الغموض والاضطراب عقبة رئيسية في وجه الاستثمارات الصينية في البلاد.

(2): احتمالية تنازع القوى العظمى:

من خلال تضمين سوريا في سياستها الخاصة بمبادرة "حزام واحد، طريق واحد"، ستحتاج الصين إلى ممارسة الكثير من النفوذ على النظام السوري للحفاظ على استثماراتها. إلا أنّ تنامي النفوذ الصيني في البلاد سيكون تحدياً لمصالح إيران وروسيا؛ إذ تعرف كل من موسكو وطهران أنه، بعد انتهاء النزاع المسلح، سيتراجع دعمهما بالعدد والعدّة إلى مرتبة ثانوية بمجرّد بدء تدفق الموارد المالية الصينية. لذلك قد تقوم إيران وروسيا بوضع خلافاتهما جانباً والتركيز على الحد من نمو النفوذ الصيني فى سوريا عبر الحد من دورها في إعادة الإعمار.

كان الحفاظ على علاقات جيدة مع القوى الأخرى التي قد تتأثر بتوّسع المصالح الصينية في أنحاء العالم من أبرز شواغل السلطات الصينية أثناء تطويرها مبادرة "حزام واحد، طريق واحد". لذلك من المحتمل أن تأخذ بكين حساسيات روسيا وإيران بعين الاعتبار عند تحديد مدى مشاركتها في إعادة إعمار سوريا.

(3): علاقات الصين بدول الخليج:

من الأسباب الرئيسية التي دفعت الصين للعب دور ثانوي في الصراع السوري حاجتها للحفاظ على صورة الطرف المحايد، خاصة في نظر القوى الإقليمية الأخرى مثل ممالك الخليج، والتي تتمتع بكين بعلاقات استراتيجية معها. في حال ظهرت الأخيرة بين الداعمين الرئيسيين للنظام السوري في مرحلة إعادة إعمار البلاد، قد تخسر علاقاتها الودية مع أعداء هذا النظام، ومنهم من هو شريك رئيسي لبكين في مجال الطاقة.

لكن لا داعي للمبالغة في أهمية هذا العامل. فقد برزت الصين خلال العقد الماضي باعتبارها من أهم منشّطي أسواق الطاقة على المدى الطويل، ومن غير المحتمل أن تتضرّر علاقات بكين مع أي من الدول المنتجة للنفط والغاز بسبب التباين في السياسة الإقليمية. كذلك تحتفظ الصين اليوم باستثمارات اقتصادية كبرى في العديد من البلدان المتنازعة في المنطقة، بما في ذلك إيران والسعودية، ومن المرجح أن تنمو هذه المصالح الاقتصادية بشكل كبير في السنوات المقبلة.

خاتمة

لا شك أنّنا سنشهد المزيد من التقارير الإخبارية حول التواجد الصيني في سوريا في المستقبل القريب. وفي حين يبدو أنّ النزاع بدأ ينحسر، فيما بدأ الكلام عن إعادة الإعمار يترجَم إلى تدخلات ملموسة، يرجح أن تزداد أهمية الدور الصيني بسبب الموقع الخاص لبكين بصفتها حليف النظام الوحيد الذي يتمتع بموارد اقتصادية كبيرة.

من هنا فإنّ السؤال الذي ينتظر الإجابة ليس ما إذا كانت الصين ستشارك في إعادة إعمار سوريا أم لا، بل إلى أي حد ستشارك الصين. وفي الواقع سيؤثر حجم الدور الصيني أيضاً على سطوة المانحين المحتملين الآخرين على النظام كالاتحاد الأوروبي.

أولاً، على النظام السوري وحلفائه أن يقدّموا للصين نهاية معقولة للنزاع لضمان الاستقرار على المدى الطويل.

ثانياً، سيتعيّن على إيران وروسيا أن يتصالحا مع حقيقة أنّ الاستثمارات الصينية الكبرى قد تترجم إلى انخفاض نسبي في نفوذهما داخل البلاد.

ثالثاً، قد تنظر الصين، عند تحديد مدى انخراطها في سوريا، في حساسيات القوى الإقليمية الأخرى التي تقيم معها بكين علاقات مهمة، ولا سيما السعودية.

أياً يكن حجم المشاركة الصينية، يمكننا التيقّن أنّ نمطها سيكون مختلفاً بشكل ملحوظ عن نمط مشاركة الأطراف الأخرى الفاعلة في الأزمة السورية. كان الرئيس الراحل دينغ شياو بينغ يلخص المقاربة الصينية المثلى للعلاقات الدولية بالقول: "المراقبة بهدوء، تأمين الموقع، التعاطي برويّة مع الشؤون، إخفاء القدرات وكسب الوقت، البراعة في الابتعاد عن الأضواء، عدم ادّعاء القيادة مطلقاً". بصمت وهدوء، من المرجح أن "تتصيّن" سوريا والشرق الأوسط قريباً أكثر بكثير من أي وقت مضى.

(الصورة الرئيسية: الخطة الأولية لاقتصادات دول الحزام والطريق – 9 تموز/ يوليو 2016 (تارت / CC BY-SA 3.0 عبر ويكيميديا كومنز)