(المكان: رافينسبروك/ معسكر نازي سابق للنساء والفتيات اليافعات وحالياً نزل ومعلم تذكاري. الزمان: أيلول 2018)

عرضت إدارة العمل علينا، زميلاتي وزملائي وأنا، أن نعقد ورشة العمل السنوية في نزلٍ بناحية رافينسبروك الواقعة في شمال مقاطعة براندينبورغ، كان فيما مضى معسكرَ اعتقالٍ للنساء في ألمانيا النازية، وقد تحول، بناءً على رغبة الناجيات كما قيل لنا، إلى نزل ومَعْلمٍ تذّكاريٍ، ليبقى شاهداً على ذاته المتخمة بعذابات وآلام المقيمات في أقبيته وبين جدرانه، وليُذكر الأجيال بجرائم العنصرية والأحقاد والكراهية. إن التحضير والإعداد لـورشة العمل السنوية سيطرا على تفكيري، واستحوذا اهتمامي على حساب التفكير الجدي بالمكان الذي سأقيم فيه!

تَوجّست قليلا في البداية، ولكن لم آخذ الأمر ربما على محمله الحقيقي، علاوة على ندرة المعلومات التي كنت أمتلكها عن المكان.

في حين كنت دائما أتخيّل أن لكل مكان ذاكرته الخاصة، وأربط غالباَ تلك الذاكرة بالحيز الشخصي الفرداني لكل شخص، لكني لم أكن أعلم أن ذاكرة مكان غريب قد تقتحم كياني بقوةٍ تجعل الإنفكاك منها أقرب للمستحيل. إذ معايشة ذاكرة مكان غريب تكون على الغالب آنية، ولكن حين تلامس هذه الذاكرة ببعض تفاصيلها الذاكرة الفردية، تصبح جزءً منها أو ولادة جديدة لها.

الجمال الملتبس

غادرت برلين، محطة إقامتي وعملي الجديدة، متجهة مع زملاء وزميلات العمل إلى رافينسبروك. كان الوقت ظهيرة. على الرغم من معرفتي المسبقة بوجهتنا، لكني عجزت أثناء الطريق عن تخّيل ما ينتظرني أو فهم معنى أننا سنقيم حقاً لثلاثة أيام في معسكر نازي، لذا آثرت الترقّب والإنتظار وتجاهل الأسئلة المربكة والمقلقة التي احتدمت في فكري، فأنا لست بمفردي هنا، إنّما مع جمع من الزملاء والزميلات، وهو الأمر الذي أعطاني بعض المواساة، حينها على الأقل.

بلغنا وجهتنا، وبدأ جمال الطبيعة حولنا ينتزع خلسة انتباهي، يسرقه من مخاوف وأسئلة تملكته وتربصت به. بالقرب من مدخل المعسكر وقبل دخول بوابته، تصدّر مشهد ساحرٌ الرؤية: أشجارالغابة صارخة الإخضرار، متباينة الأطوال ومتداخلة، يكثّف من رونقها وألق الجمال فيها تغريد الطيور في الأرجاء، وعلى اليمين قليلاً بحيرة شفيدزي، التي يفترش المعسكر ضفتها الشمالية الشرقية. شدتني في تلك اللحظة ابتسامة الشمس (شحيحة القدوم هنا عادة) التي ارتسمت على سطح البحيرة حتى بدت لي الآخيرة بشوشة، هانئة، باعثة للراحة والتفاؤل. إن هذا الجمال الصارخ، الذي يحيط بالمكان، يضفي عليه بهاء أنيقا وأخّاذاً، يحتل الألباب والعقول ويأسرها في حيزه المبهر.

لقد حان الوقت، وقت الدخول إلى المعسكر وعبور بوابته الرئيسية! دخلت ببطء، أتحسّس المكان بحذر ومازال الإنبهار بالجمال المرابط على مداخل المكان يحتل تفكيري. أتلفّت حولي متلمّسة رؤية المكان وتضاريسه، فأتوغل بالتحديق بالأبنية المتراصفة برتابة قميئة، يميناً ويساراً، وإذ به الجمال ينحسر رويدا رويدا من تفكيري.

تتموضع الأبنية التي كان يقيم بها القائمون على المعسكر على هضبة، حيث تقع مساكن الحارسات ومسؤولات الزنازين والضباط النازيين، التي تطل بدورها على أبنية وساحات كبيرة، حيث كانت تحشر معتقلات المعسكر.

ذهول قاتل اعتراني وأنا أجول ببصري في أرجاء المكان وراودت تفكيري لقطات متقطعة لئيمة من ذاكرتي، وكأنها تريد مني الصحوة كلياَ من تخدير الجمال على مشارف المعسكر أو كأنها تعاقبني على ذلك. وكأن السور، الذي يحاصر الأبنية القميئة المتراصفة هنا وهناك، يريد للمكان أن يكون معزولاَ بذاكرته عن الجمال المحيط به من كل جهاته.

دون أن أنتبه انطلقت مني شهقة: "شو بيشبه الكامب"، الكامب الذي عشت فيه أطول سنة في حياتي منذ 12 سنة، في بداية قدومي إلى ألمانيا مع عائلتي. ولكن سطوة المكان أخذتني من ذاكرتي إلى ذاكرته.

الجمال المتواطئ..

بهروبي من مطاردة ذاكرتي لي أو بتواريها بفعل سطوة المكان، حاولت تلمّس "معناه". أمضيت النهار الأول بين سؤال من حولي وقراءة ما أتاحته الشبكة العنكبوتية عن تاريخ هذا المعسكر، وإذ بثغرات إدراكي تمتلئ تدريجياً ورؤيتي للمشهد تتضح نوعا ما، هنا وهناك كمن يعيد تركيب "البوزيل" أو يضغط على "الزوم" في الصورة.

أضاف بحثي الأولي هذا بعض الملامح للمشهد المحيط بي من كل حدب، وبدأت الغوص أو ربما الغرق في ذاكرة المكان. تم تشييد المعسكر بين العامين 1938 و1939، وذلك بأمر من قائد الوحدة الوقائية أو وحدة الحماية الخاصة (SS) هاينريش هملر. كان من بنى هذا "الصرح" النازي الجديد معتقلو معسكر زاكسينهاوزن، وهو المعتقل الأكبر لتلك الوحدة. تم إجبار معتقلي زاكسينهاوزن، لوحشية وهزلية أقدارهم، على العمل العبودي لبناء معتقل خاص للمعتقلات النساء، هذا المعتقل الذي قد "يحتضن" بناتهم أو أخواتهم أو أمهاتهم أو حبيباتهم.

تساءلت، دون التجرؤ على التخيّل: ترى ما هي تلك المخيلة التي رافقت المعتقل، الواقف على الجانب الآخر من قدره، وهو يبني معتقلا آخر، سيكون مصير قاطناته كمصيره؟

اكتمل بناء هذا المعسكر في عام 1939 ليغدو أكبر معسكر نازي للنساء على الأرض الألمانية، بلغ عدد نزيلاته حتى عام 1945 قرابة الـ 132000 من نساء وفتيات (المصدر:Silke Schäfer: Zum Selbstverständnis von Frauen im Konzentrationslager. Das Lager Ravensbrück. Berlin 2002, S.25-26)، تم قتل عشرات الآلاف منهن خنقاً بالغاز أوجوعاً أو مرضاً أو نتيجة تجارب واختبارات طبية، أجريت عليهن. في ربيع عام 1945 إبان انتهاء الحرب العالمية الثانية وقبيل اقتراب الجيش الأحمر السوفييتي آثرت الوحدات الوقائية إبادة وقتل أكبر عدد ممكن من معتقلي ومعتقلات معسكرات الموت النازية (المصدر: Stefan Hördler: Die Schlussphase des Konzentrationslagers Ravensbrück. Personalpolitik und Vernichtung. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 56. Jg., Nr. 3, 2008, S. 247). حيث كان "ذنبهم" أنهم نجوا ولا يزالون على قيد الحياة، مما يجعلهم شهوداً على ما اقترفت النازية بحقهم، فتجاوز حينها عدد الضحايا الذين قتلهم النازيون، هذه المرة خوفاً من ذاكرتهم، عشرات الآلاف لحين التحرير الشامل.

إن التناقض الصارخ بين بعدي المكان الخارجي الجميل والداخلي المتوحش قد انعكس على شخوص القائمين عليه والجلادين. إنهم بشر عاديون، جميلون كضحاياهم ولكنهم وحوش مفترسة في ممارساتهم وساديون في التلذذ بتعذيب وامتهان كرامة من هم خارج دائرتهم العنصرية، إذ أطلقت معتقلات معسكر رافينسبروك على بعض الحارسات لقب "الوحوش الجميلة"، الحارسة "إيرما غريس" ( 1923 – 1945) مثالاً.

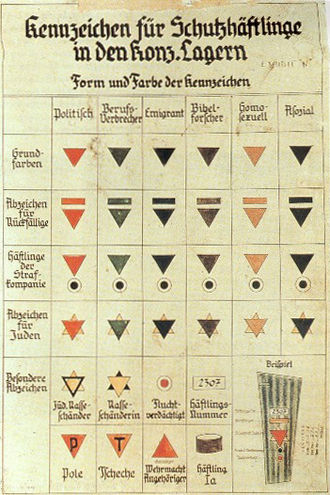

من أية ذاكرة يخاف الجلادون؟

استطاع النازيون جعل الأسى والقهر والظلم مصيرَ نساء من 40 جنسية وإثنية مختلفة، وعند اعتقالهم لنساء جدد واقتيادهن إلى معسكر رافينسبروك، كانت تحصل كل واحدة منهن على رقم ورمز أو حرف معين، لتصنيفهن نمطياَ. يظهر هذا الحرف أو الرمز ضمن مثلث ملون، يخاط على ثيابهن. يرمز لون المثلث هذا إلى "الصنف" أي "الجرم" الذي تسبّب في اعتقالهن، فالأخضر كان في عرف الألوان النازية هو لون "المجرمات المحترفات" ضمن الإعتقال الإحترازي، والأحمر للمقاومات والمناهضات السياسيات وأسرى الحرب من الإتحاد السوفييتي، والبنفسجي لشهود يهوا، والأسود لمن أطلق عليهن توصيف "غير الاجتماعي" أو "المعادي للمجتمع" كالمريضات عقلياً والمعاقات خلقياً والمشردات والمدمنات، وغيرهن من الفئات المهمشة المنبوذة اجتماعياً، واللون البني للغجر، والأزرق للمهاجرات، والزهري للمثليات جنسياً. أما النساء اليهوديات فقد ميّزن عن غيرهن بارتداء نجمة اليهود.

أمشي مذهولة ووحيدة بين أمكنة القهر هذه، أتأرجح بين صخب صمتها وصراخ نزيلاتها في رأسي. وقفت عند "هنغار" كبير جداً، كن يقضين فيه يومياً ساعات طويلة من العمل الشاق غالباً (السخرة)، في مجالات الخياطة والألبسة والعمل اليدوي الدقيق. أحدق بالفراغ المكثف بين جدرانه، سائلة نفسي مجدداً: يا ترى هل ستبقى هذه الجدران صامتة للأبد؟ ما هو لسان حالها، وهي شاهدت قهر من رفعها؟ هل امتزجت ببعض ذاك القهر؟ هل سيظل ذاك القهر دفيناً في رأسها؟

نعم كنت أبحث لدى الجدران عن صوتٍ يجيب على وحدتي، وكل هذا اللامعنى واللامعقول.

النوم في سرير الجناة!

كلما مشيت أكثر وتسلل الليل أكثر، شعرت نفسي وحيدة أكثر، إذ لم يعد وجود زملائي وزميلاتي حولي عزاءً، فأنا وحيدة، كل الوحدة في رأسي، إنسان أعزل أمام حشود من ذاكرات تلتهمني وتلتهم ذاكرتي. حلّ الليل وعرفت من المشرفين على الرحلة عن مكان مكوثي! سأنام في إحدى غرف الحارسات!؟ لكن كيف؟ كيف لي أن أنام في مكان الجناة، أنا وكل تلك الأصوات الصارخة في رأسي؟

دخلت الغرفة وكأنها كانت ساعة الصفرلاندلاع الحرب؛ أربعة أسرة مفردة بطابقين وشباك مطل على سياج المعسكر وأنا. استلقيت على أحد الأسرة أنظر إلى الأعلى حيث أرضية السريرالثاني فوقي، هل كانت الحارسة صاحبة هذا السرير تتمعن هذا الحديد، مثلي الآن، إلى أن يراودها النوم؟ إلى أي جنب كانت تسلتقي؟ هل كانت تحلم؟ هل كانت تفكر بضحاياها وعذابهن؟ هل كانت تراودها الكوابيس؟ هل كانت تشعر بتكبيت الضمير؟

هززت رأسي محاولة طرد كل تلك الأسئلة؛ مستنكرة إنشغالي بالحارسة التي كان عليّ أن أضع رأسي المثقل موضع رأسها وهرعت، بعد إيقاني استحالة النوم، نحو النافذة الوحيدة (مثلي) في هذه الغرفة الكابوس. وكما حال النافذة كان حالي، إذ بات السياج هو الإطارالأوحد لمجال رؤيتنا كلينا. أصبح يحاصرني هو الآخر، كما هذه الغرفة. لم تعد النافذة فوهة مفتوحة للغرفة على السياج، وإنما داهمها السياج كما داهمني وابتلعتها كما ابتلعني.

الكامب.. ما بعد السياج

ذلك الثقب في المكان والزمان، الذي يسمّى "الكامب" (مركز اللجوء) حيث يقع أول "حضن" يحتويني وعائلتي الصغيرة في أحد دول العالم "الحاضنة للاجئين" كما تردّد عنها. كان حضناً قوياً شديداً متربصاً ومحكماً إحكام سياج الكامب الحديدي الشاهق، محاصراُ حصار عيون الأم على رضيعها.

بسذاجة الصبية ذات الخمسة عشرعاماً، وفي مرحلة ما يستحيل علي تحديد إحداثياتها الزمانية أو المكانية (إذ للكامب زمانيته ومكانيته الخاصتين وهما الإنتظار وذاكرة غريبة "عنه" تختلج في كيان قاطنته)، سألتُ سيدة سورية "عالقة" في الكامب قرابة السنة والنصف، سألتها عن سبب "حصرنا" ضمن هذا السياج وكل تلك الرقابة الشديدة.

"ليحمونا يابنتي، هون بالمنطقة في كتير ألمان عنصريين" أجابتني بكل يقين. وبسذاجة وتوهم ناجمان ربما عن الرغبة في أنسنة المكان مجدداً، قلت في نفسي حينها: "أُف يا لحنية وحرص مُحتضنتنا على سلامتنا وأمننا". نحن العائلة السورية الصغيرة التي هربت مقهورة من "حضن" وطنها الأم، حضن ابتلع والدي ورفاقه ورفيقاته المعارضين/ات لاستبداد وظلم نظام الأسد في بلدٍ تدربنا فيه، قبل حتى أن نفهم ماهية تلك العملية الشديدة الغموض التي أتينا فيها عبر بطون أمهاتنا إلى العالم، تدربنا على أن نصدق أن سوريا الأم قد "خلّفت ولداً وأسمته حافظ الأسد". نعم حضن هذه الأم ذاتها ابتلعهم بين "ثنايا قلبها" في أكثر طياته عمقاً وقتاماً ووحشةً وإلاماً وتشويهاً وتنكيلاً وعزلةً، حيث يقع المعتقل، عميقاً تحت الأرض، ذاتها الأرض التي كان يسيرعلى سطحها يومياً الآلاف من المتسوقين والطلبة والحالمين والمتجاهلين والصامتين والمغلوب على أمرهم. كنت أحترق فضولاً وخيبة أمل في كل مرة كنت أنتهي من قراءة رسائل والدي المهربة من داخل المعتقل (الوالد هو مروان عثمان، كاتب ومعارض سياسي سوري. الإعتقال الأخير هذا كان إثر مظاهرة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول 2002 أمام مبنى مجلس الشعب في دمشق، وحكم عليه حينها 3 سنوات من قبل محطمة أمن الدولة العليا)، حيث كان يأبى أن يذكر أي شيء.. أي تفصيل أو وصفٍ عن هذا المكان الذي سرقه مني لسنوات. لكنه كتب لي ذات مرة، ومن داخل منفاه الأول في الوطن، قصيدة أوصلها لي، مطبوعةً، صديقٌ له، حيث قال لي مهنئاً بنجاحي في الصف التاسع، واصفاً الفرح:

"هذا الجميل كما الحلم المغتال قبل أن تتفتح عيناك الرائعتان

على سجننا الكبير هذا، الذي كان وطنا رائعا فيما مضى،

تعبنا من غيابه، فتابعنا ما يشبه الحياة حياتنا، وكأنه غير موجود

أو أنه قصة خرافية لاوجود لها إلا بين صفحات الكتب

هذا البهي كما رائحة الارض، قبل أن تطأها جزمة العسكر

ترسمين له دروب منزلنا وجغرافية جهاته المسوّرة بالحزن والمُخبرين

أهرع لإحتضانه، بكل انتظاراتي المزمنه، هذا الذي حملتيه بيديك، اللتين من ألق الحلم وبنفسج الرؤيا

(هذا الشيء الممتع اللذيذ)

لكن الغياب بحضوره الطاغي يبدد بقايا القوة فيّ فأزغرد لك دمعا واشتياقا".

نعم كان والدي ورفاق ورفيقات جيله ومعهم جيل الثورة السورية نشازاً في "جوقة سوريا الأسد". كانوا النشاز الطّرِب في الإيقاع الرتيب السائد الطاغي المضبوط سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ويومياً. إيقاعٌ زمنيته حياة المايسترو القائد الخالد، هارموني مكانيته الأفرع الأمنية والمدارس والمؤسسات المؤدلجة المتجذرة فساداً، ولحن مضمونه أدبيات البعث وثورة أولى من ابتلعتهم كانوا أولئك المستضعفين الذين قامت لأجلهم ونادت باسمهم وصعدت على أكتافهم إلى أن استأثرت بالبلد والخيرات والإنسان، هكذا حتى غرّبتهم وسحقتهم.

وكما هؤلاء كنا نحن اللاجئون/ت، الهاربون/ت من موت وحشي مباشر في بلاد أمّ ضاقت حنية أحضانها على صدورنا حتى لفظتنا، منه إلى موت آخر "رحيم" بطيء بطء الزمن في انتظار الـ "بوست" (الرسالة البريدية) في عرف المفردات الألمانية الشحيحة وعصية الفهم غالباً، مفردات كانت شفرات "شأننا الجمعي" المُوحّد فيما بيننا، نتداولها نحن اللاجئون/ات "الأشكال ألوان" في هذا الثقب الذي اسمه الكامب. إنه البوست، "المهدي المنتظر"، الذي سيخرج لحظة ما من كهفه، لتكون بضع سطور منه، مكتوبةً بلغة غريبة، كفيلة بإبطال لعنة الإنتظار المتوحش الغزير، غزارة الذكريات. إنه الرهان المصيري الأوحد في ثقب "الآن" هذا.

نعم كنا أيضاً نشازاً متغايراً ومعكّراً لصفاء وتناغم وتجانس الجمال القابع خلف سياج الكامب، الجمال الحكرعلى أولئك الألمان في الخارج. فبديهية و"طبيعية" حياتهم (كتذكير يومي لنا بحيواتنا، وبالبديهي والطبيعي قبل هذا الطارئ المستطرد في الدوام) أصبحت سقف أحلامٍ وطموحات نهشتها ثقوب وفتحات السياج الحديدي المرابط على جبهة العالم خارج الكامب، السياج المكبّل أجسادنا ومخيلاتنا على حد سواء.

كانت مغامرة الخروج إلى "ما بعد السياج"، للمرة الأولى على الأقدام، كفيلة بحد ذاتها لتبديد أوهام "الوصول"، فكلما كان يزيد الطريق اللامتناهي عبر الغابة نحو الحياة في المدينة طولاً والصمت والوحشة حولي صخباً كان يزيد معها يقيني أن السيدة السورية "مسكينة"، ولم تفهم أن السياج لم يكن يحتضننا ليحمينا من النازيين الأشرار في الخارج، إنما ليحمي الخارج منا. سياج يقي عيونهم من رؤيتنا ويحميهم، هم، من غرابتنا وتنوع منابتنا ومآسينا أو حتى إدراك وجودنا نحن "الطفيليون" الدخلاء الجشعون على عالمهم. أدركت أننا محشورون في مكان يلفظنا كما لفظتنا "أوطاننا". هذا المكان القابع على أطراف مدينة براونشفايغ في أكثر مساحاتها وحشةً وسكوناً وعزلةً وانقطاعاً عن الحياة والناس والخدمات، مكانٌ كانت الغابة الموحشة الصماء أول "جارة" لنا فيه، وكان "البوست" تكليلاً لأول "ديالوج" يُخاض معنا نحن المونولوجيّون الأرقام المسلوبة شخوصنا والمؤجلة حياتنا. هي ذاتها الغابة (ربما لهزلية القدر) التي أذهلتني بجمالها الفاتن حين دخولي "الأول" (قبل اللجوء) إلى ألمانيا. وهي ذاتها الغابة التي أسرتني بخضرتها وسحرها قبل دخولي معسكر رافينسبروك النازي.

عن تداخل الأزمنة والأمكنة

أيقظني رفيقي الوحيد صارخاً بخيوط الشمس الأولى! هل حقاً غفوت هنا؟

في هذا اليوم وبعد صراع مريرمع ذاكرة مؤجلة منذ إثني عشرعاما، حاولت أن أخفي السواد تحت عيني واستجماع قواي للعودة إلى زملائي وزميلاتي وإنجاز ما جئنا لأجله من محادثات وقراءات ومهام. وبعد انتهائنا من العمل جاءت سيدة ملمّة بتاريخ هذا المكان وتفاصيله لتقودنا في جولة في المكان، ولتحكي لنا عما جرى هنا وتجيب عن تساؤلاتنا، ولتكون هذه جولتي الثانية في ماضي المعسكر.

المكان الوحيد الذي اصطحبتنا إليه السيدة، ولم أستطع الوصول له في جولتي الأولى، كان المحرقة. المكان الذي يحول أجساد الضحايا المثقلة باللآلام والتعذيب والموت إلى رماد خفيف بلا ملامح كما "المعنى". سألتها: "ما كان مصير نثار كل تلك الأجساد المحروقة؟"، فأجابت: "كان يرمى بها هنا أمام باب المحرقة، حيث وُضع نصب تذكاري".

أضافت مرشدة الجولة: "أن الجزء الأعظم من الرماد كان يرمى في البحيرة هناك، حيث سنتجه الآن".

البحيرة!، خرجت مني صرخة مكتومة، إنها ذاتها البحيرة التي لم أشبع من تأمل زرقتها اليانعة ومراودة الشمس لصفائها. تمعنت بها من جديد بحنق: كيف لي أن يأسرني هذا الوحش، الذي ابتلع أرواح ورماد أجساد الآلاف من الأبرياء؟ أي جمال خادع يمتلكه هذا الوحش، الذي يأخذ بألباب الناس!

في تلك الأثناء ترددت على مسامعنا أصوات أجراس الكنيسة، تلفتّ حولي أبحث عن مصدر الصوت وإذ بالمرشدة تشير إلى الضفة الأخرى من البحيرة حيث تقبع بلدة صغيرة مأهولة بالسكان، حينها وحالياً. وضوح صوت الأجراس جارى إلحاح السؤال الأوحد في تلك اللحظة: "ألم يفعلوا شيئاً؟ كيف كانوا يراقبون الأسى والقهر القابع على الضفة الأخرى من بحيرتهم الجميلة، فقرب المسافة بين الضفتين كفيل بإصال الصوت أو حتى رائحة الأجساد المحترقة"؟

فعقّبت المرشدة بأن معظم قاطني تلك البلدة من الذين عاصروا زمن المعسكر أنكروا معرفتهم بأي شيء كان يحصل فيه، وأن اتجاه الرياح كان حائلاً بين فتحات أنوفهم وبين الحقيقة. إنكارٌ هو ذاته الذي جعل كثر من أبناء بلدي الأم يختارون إغلاق أعينهم عن قتل واعتقال وتغييب وتغريب إخواتهم وأخواتهم، "ليبصروا" في ظلامية الإستبداد "حقيقة" "سوريا التي ولدت ولداً وأسمته حافظ الأسد".

استذكاري لمجازر نظام الأسد بحق الناس في تلك اللحظة جعلني، كما الغريق، باحثةً عن قشة أمل في بحرالإحباط والغضب هذا، فسألت مستجدية المرشدة: لكن ماذا حصل لضباط وحارسات رافينسبروك؟ هل لقوا عقابهم؟ هل تمت محاسبتهم؟

فأجابت ناهيةً الجولة ومنهيةً مقاومة الإحباط المحاصر: "قلّة من القائمين/ت على المعسكرأقروا/ن بمسؤوليتهم/ن أمام المحكمة، ولكن الأغلبية، أجابوا/ن حين مقاضاتهم/ن: "ماذا كان بمقدورنا أن نفعل؟".

لكن وثائق لاستقالات حارسات سابقات تجيب على هذا السؤال بأن الإستقالة من العمل كانت بالمقدور وخياراً يمكن القيام به!

كيف لهم أن يفلتوا من العقاب؟ وماجدوى استذكار التاريخ طالما أنه يعيد إنتاج ذاته والمتغيرالوحيد فيه هم الضحايا؟ ماجدوى التذكر في عالم لم يفقد حتى اللحظة راهنية توصيف حنا آرندت له قبل أكثرمن سبعين عام بأنه "عالم يفتقد للكائنات البشرية المجردة منذ فترة طويلة، إذ تقاس "درجة الإنسانية" فيه بجوازات سفر، بوجودها أوعدمه، وبشهادات الميلاد أوحتى عائدات ضريبة الدخل في بعض الأحيان"؟

هل سيأتي ذاك اليوم، الذي يفلت فيه الجناة في بلدي الأم أيضا من العقاب، وتصبح مسارح ساديتهم من سجون ومسالخ أنصاب تذكارية وتذكيرية للأجيال القادمة؟ هل سيأتي اليوم الذي يكون النوم في الزنزانة التي سرقت والدي في الماضي خياراً متاحاً لي؟ هل ستغير ذاكرة الحرب السورية الموثقة، صورياً ورقمياً، كما لم يسبق لأية حرب قبلها، من مسار التاريخ دائم التذكير بنفسه؟

وهل كان خوف جلادي رافينسبروك من ذاكرة ضحاياهم حقاً مبرراً بعد ما شهدناه ونشهده من انتهاك وتهجير ومجازر جماعية وقتل على الهوية ولامبالاة وبروز فج لأحزاب وقوى عنصرية تعيد إنتاج ثقافة الكراهية؟ هل كان مبرراً؟ وأحد أبرز زعماء "حزب البديل لألمانيا"، بيرند هوكه، يدعو لعكس سياسة الذاكرة المنتهجة في ألمانيا حتى الآن مئة وثمانون درجة، إذ في حين يتعلم الطلاب والطالبات الألمان في دروس التاريخ، كما تعلمت هنا نفسي في المرحلة الثانوية، عن العنصرية النازية وجرائمها ومصائر ضحاياها، يتعلمون تذكّر الماضي الإجرامي، بينما يناشد هوكه لإعادة النظر في وجه إيجابي لهذا الماضي، من شأنه تلقين الفخر مجدداً وتكريس حب "الفاترلاند" وهو خطاب يميني حاضر وبجدارة في المشهد السياسي والإنتخابي الراهن الآن؟

ذاكرة الضحايا نعم سلاح يجب إشهاره في وجه الجناة والمجرمين عبر التاريخ، ولكن كيف سيتصدى هذا السلاح لزمن يعاد إنتاج الجناة فيه ومعهم مشهد، بدأت بعض تفاصيله بالظهورفي أكثر من مكان بالعالم، يذكّر أيضاً العالم بمشهدٍ سبق استيلاء النازية على الحكم في ألمانيا؟

إن نجاة الضحية، كما نشهد اليوم، يعني تحولها إلى "لاجئ" وهي ولادة جديدة لها، فلا اتساع لكل ما عاشته وما حملته من ذاكرة وهوية، ومن مألوف وذاتي، لا اتساع له بين عدد حروف كلمة لاجئ (فلوشتلينغ) أو على ورقة الإقامة، التي حدّد بزواياها الأربع وبضع كلمات عليها، قدرُ "إنسانية" حاملها/تها. لاجئ بات يتصدّرعناوين صحف "دولته الحاضنة" وبات مادتها الإعلامية سلباً وإيجاباً، لا بل تخاض بسببه وباسمه الحروب الإنتخابية. كما بنيت جدران، لا جدار، للتصدي له على الحدود الممتدة وانقسمت من "شره"، الجماهير والشعوب بين مؤيدة ومعادية له، وأصبح ذاته "الشرير" هذا، فأر تجارب عمليات وتجارب اندماجٍ قائم على إلغاءِ ذاته ومقدارِ إنتاجيته وغرابتِه وكونِه محكوم أبدياً بدورالمتلقّ الممنوحِ المتعرّضِ للسؤال لا السائل والمطالَبِ دوماً بالتفسير والإثبات والإجابة والإدانة والتذلل والتكفيرعن بني "صنفه" من اللاجئين واللاجئات وإنكار الذات وارتداء "الأقنعة البيضاء" والتمثيل والمغالاة والإمتنان.

هي ذاتها اللاجئة ذات الخمسة عشر عاماً بين سياج الكامب الشاهق، التي بقيت مدفونة في داخلي وفي ذاكرتي عميقاً، إلى أن أيقظتها ذاكرات ضحايا المعسكر النازي من الماضي وذاكرات كراهية وحروب وتهجير ولجوء، تتشكل الآن أمام عيني في الحاضر.