(هذا المقال جزء من ملف بالشراكة بين حكاية ما انحكت وأوبن ديموكراسي، حول السينما السورية الصاعدة منذ عام ٢٠١١: السياسة، التحديات الانتاجية، الرقابات، الجمهور، وإلى أين قد تتجه الآن)

ينسق هذا المشروع مايا أبيض وإنريكو دي أنجيليس ووليد الحوري، بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت.

ملاحظة للقراء: في الحادي عشر من مارس ٢٠٢٠، تواصلت الشركة المنتجة لفيلم فراس فياض "الكهف" مع حكاية ما انحكت بخصوص هذه المقالة، وقدمت لنا معلومات ذات صلة حول إنتاج الفيلم، وبالأخص، العلاقة وبنود الاتفاق بين صانعي الفيلم المذكور في المقال. ارتأينا أنه من المهم توضيح هذه التفاصيل ومنح قراءنا منظورا أوسع بشفافية عالية، كما وإفساح المجال لوجهة نظر شركة الإنتاج. تلك التفاصيل تجدونها في ملاحظة في أسفل المقال، بالاتفاق مع الكاتب.

في المشهد الافتتاحي لفيلم أحمد غصين لعام ٢٠١٩ "جدار الصوت"، تمرّ زوجة البطل عبر مدرسة مؤقتة أثناء محاولتها العثور على زوجها الذي اختفى. وهي تشك أنه سافر جنوبًا، إلى قلب المعركة مع إسرائيل. إنه تموز ٢٠٠٦، في ذروة حرب حزب الله مع إسرائيل. في المدرسة، يقدم ساحر أخرق ألعاب الخفة أمام جمهور من العائلات النازحة، محاولاً إخفاء عدد من الأشياء: علم لبناني، حمامة بيضاء، وأخيراً بعض المعدات التقنية. ولكن بدلاً من إخفائها، يبدو أن الساحر يلفت الانتباه إلى هذه الأشياء، وإلى رعونته أيضاً.

يمكن لهذا المشهد أن يكون صورة مجازية عن السينما. إذ إن عملية صناعة الأفلام تشبه إلى حد كبير أداء خدعة سحرية. من المفترض أن تختفي المعدات التقنية وعناصر الإنتاج الأخرى حتى يصبح السرد مرئيًا. مثل أي خدعة سحرية، يمكن القيام بهذه العملية بشكل أخرق بدرجات متفاوتة. وعلى الرغم من كافة محاولات المخرج للسيطرة على العمل، قد تطغى العناصر التقنية للإنتاج في بعض الأحيان على السرد.

جدل حول "جدار الصوت"

تم عرض فيلم "جدار الصوت" لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي في سبتمبر ٢٠١٩، وفاز بالعديد من الجوائز، بما في ذلك، وربما هو الأساس، جوائز الإنجازات التقنية. ولكن في مدينة غصين بيروت، حيث لم يعرض الفيلم للجمهور بعد، قوبل الفيلم بالكثير من الجدل عوضاً عن المديح.

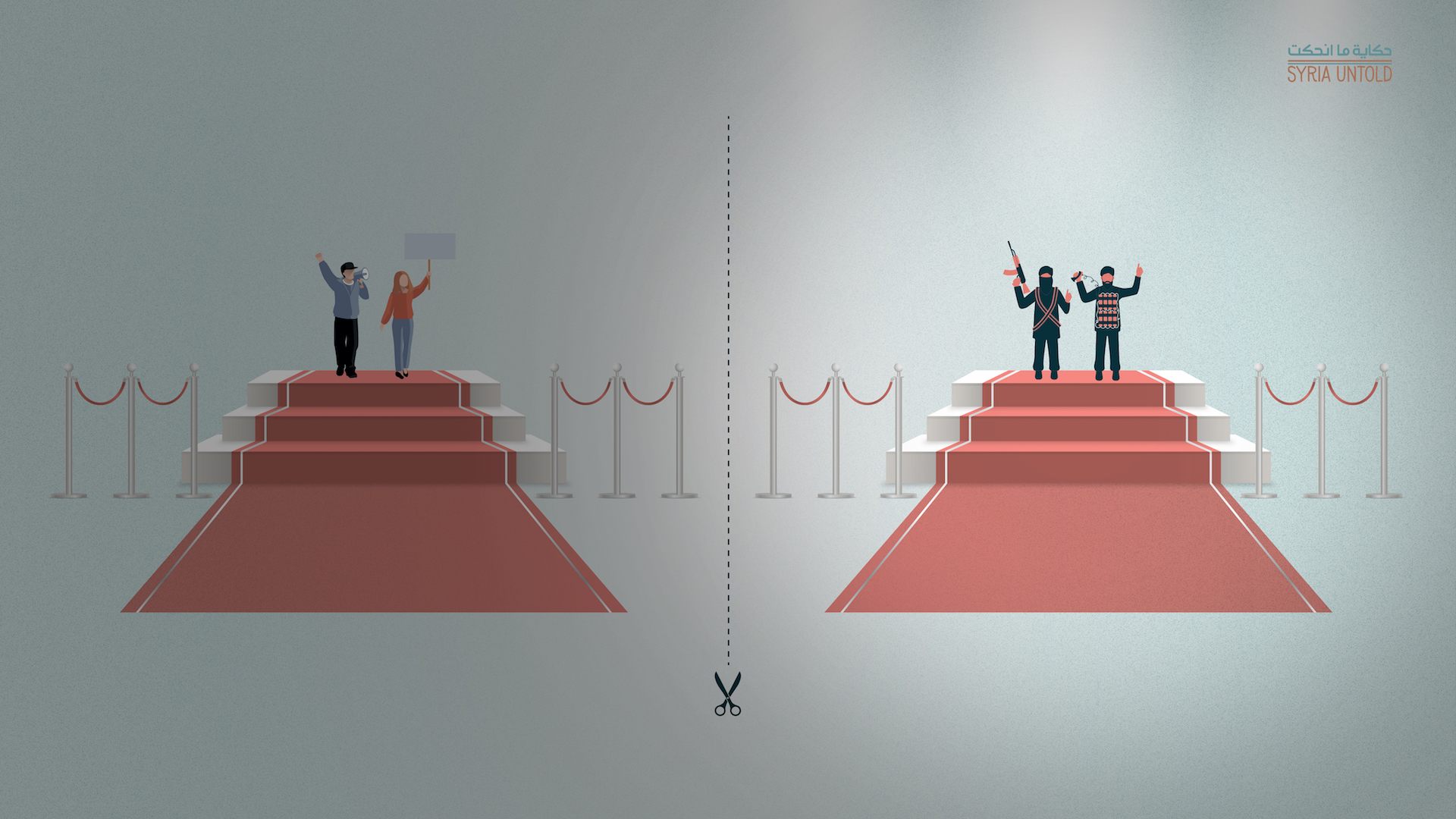

انتشرت سريعاً شائعات في بيروت بأن مشاهد البلدة المدمرة في الفيلم في جنوب لبنان، حيث وقعت معظم حرب ٢٠٠٦ والقسم الأكبر من التصوير، لم يتم تصويرها في لبنان ولكن في مناطق في سوريا تقع تحت احتلال حزب الله. قامت "بدايات"، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها بيروت، تنتج أفلام وثائقية إبداعية للمخرجين السوريين الشباب المنخرطين في الثورة، بنشر سلسلة من المقالات التي تطرح أسئلة استفزازية حول الفيلم: هل الإذن الذي تم منحه لغصين بالتصوير في مناطق سورية تقع تحت سيطرة حزب الله، وهي قوة محتلة في سوريا، هو شكل من أشكال التواطؤ من قبل المخرج؟ عبر تصويره الأنقاض في سوريا في عام ٢٠١٦ على أنها بفعل التدمير الإسرائيلي في العام ٢٠٠٦، هل تبنى غصين رواية حزب الله الإعلامية، التي تربط بعبثية حربه لدعم نظام الأسد بالكفاح ضد إسرائيل؟ وهل ساهم غصين في محو تاريخ الثورة السورية عبر استعماله دمار المدن التي أُفرغت قسراً من سكانها في سوريا كموقع تصوير أو "ديكور"؟

السينما السورية الجديدة.. شابة تلتقط أنفاسها (5)

14 كانون الثاني 2020

ترتكز الفضيحة المحيطة بإنتاج الفيلم على مشهدين قصيرين، كلاهما يُظهر بلدة دمرتها الحرب، ويتحرك فيها بطل الرواية الرئيسي بعصبية، قبل الاحتلال الإسرائيلي وبعده. من المفترض أن تعرض هذه المشاهد جنوب لبنان، الذي دمرت إسرائيل أجزاء كبيرة منه في تموز (يوليو) ٢٠٠٦، ولكن أعيد بناؤها منذ ذلك الحين. وبعد عقد من الزمن، تم تصوير هذه المشاهد في الزبداني، وهي أول بلدة تم تحريرها من نظام الأسد من قبل الجيش السوري الحر في العام ٢٠١٢ خلال الثورة السورية، والتي سقطت مرة أخرى بأيدي النظام في العام ٢٠١٥ بعد حصار طويل فرضه حزب الله، وأدى إلى مقتل الكثيرين وبلغت ذروته في النزوح الجماعي للسكان.

بالنسبة إلى منتقدي الفيلم في بيروت، إن القضية الأخلاقية التي هي على المحك تعادل، على سبيل المثال، قرار مخرج سينمائي إسرائيلي بتصوير فيلم عن الهولوكوست في جنوب لبنان المحتل.

تعتبر الظروف التي يتم فيها إنتاج الصور والوصول إليها مسألة بالغة الأهمية منذ بداية الثورة السورية في العام ٢٠١١. فمنذ ذلك الحين، تعذّر وصول الصحفيين الأجانب إلى سوريا بشكل كبير. في البداية، منع نظام الأسد دخول المراسلين الأجانب. وبعد تحرير أجزاء من البلاد من النظام السوري، أدّت سلسلة عمليات بارزة من قتل وخطف وقطع الرؤوس إلى إجماع واسع على أن المناطق التي يسيطر عليها المتمردون تعتبر خطرة جدًا على الصحفيين ويصعب الوصول إليها.

جمهور السينما السوريّة في ألمانيا والقيود الإنتاجيّة المفروضة (6)

21 كانون الثاني 2020

لم تسلم عملية إنتاج الأفلام الوثائقية من سياسة الوصول. لنأخذ مثالاً آخر، يخص آخر فيلمين لفراس فياض، "آخر الرجال في حلب" لعام ٢٠١٧ (الذي تم ترشيحه لأفضل فيلم وثائقي في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام ٢٠١٧) و"الكهف" لعام ٢٠١٩ (والذي تم ترشيحه لجائزة أوسكار هذا العام)، لقد استخدم الفيلمان ذات طريقة الإنتاج التي تستخدمها أي محطة تلفزيونية فضائية.

نظرًا لوضع حلب والغوطة الشرقية تحت الحصار والقصف الجوي، فقد كان من الخطر الوصول إليهما (على الرغم من أن العديد من الصحفيين المحليين الشجعان كانوا ما يزالون يخاطرون بحياتهم في كلتا المنطقتين في ذلك الوقت). من جهته بقي المخرج فياض، على الطرف الأخر من الحدود، في تركيا، في حين تم التعاقد مع مكاتب إعلامية محلية لتصوير كامل الفلمين.

لقد أجريت عدة مقابلات مع عدد من المشاركين في تصوير الفيلم، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم. وقد وصفوا ظروف العمل بأجر ضئيل، دون أي تأمين على الرغم من ميزانيات الإنتاج الأوروبية الضخمة. أوضح بعض صانعي الأفلام المحليين أنهم تجنبوا تقديم شكاوى رسمية أو علنية بشأن أسلوب معاملتهم المجحف، وذلك لعدم رغبتهم في الانتقاص من القضايا الثورية والإنسانية التي أملوا بأن تعزّزها هذه الأفلام. حتى أولئك الذين أصيبوا وفقدوا أطرافهم بالحرب، ولم يكن قد نالوا بعد أي تعويض حين قابلتهم، أوضحوا بأنّه، وعلى الرغم من سوء معاملتهم الواضحة، إلا أنهم "أرادوا أن يعرف العالم" عن الثورة السورية، وواقع الحياة تحت حصار النظام، وشراسة القصف الجوي الروسي. لقد كانوا مدركين تمامًا كناشطين في مجال الإعلام وذوي خبرة طويلة، أنّه من المخزي التسبب بفضيحة إعلامية عبر نشر أخبار عن سوء معاملتهم ليصبحوا بذلك هم أنفسهم القصة، وليس قضاياهم السياسية.

سينما جديدة في سوريا (7)

04 شباط 2020

الأسئلة الأخلاقية التي تنشأ لا تقتصر فقط على قضايا صعوبة الوصول. ففيلم طلال ديركي "عن الآباء والأبناء" (٢٠١٨)، الذي تم ترشيحه أيضًا لأفضل فيلم وثائقي في حفل توزيع جوائز الأوسكار، يبدأ بعرض كيفية تمكّن المخرج من الوصول إلى عائلة من الإسلاميين المتشددين في إدلب، من مؤيدي جبهة النصرة. يصف ديركي في تعليق صوتي كيف أخبر العائلة أنه مراسل حرب متعاطف مع الإسلاميين. هذه القصة الملفقة هي الحيلة التي أسقطت حذر الأسرة، متيحة لديركي حرية الدخول إلى حياتهم المنزلية والحميمية. وعرض الفيلم وجهات نظرهم الصريحة، وغالبا المروعة، حول تعليم النساء والتفجيرات الانتحارية والغربيين والكفار وغيرها من المواضيع الاشكالية المرتبطة بالجهاد. ومع قليل من التحفيز، بدا أنهم يدينون أنفسهم وأيديولوجيتهم، على الأقل من منظور المشاهد الغربي الليبرالي، وهو أصلاً الجمهور الذي يتوّجه له ديركي بوضوح في الفيلم.

لكن في الواقع ليس هناك سياق دقيق لمثل هكذا وجهات نظر. فبعد عرض الفيلم، اشتكى نشطاء محليون من إدلب بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي من اختفاء سياق الصراع ضد نظام الأسد والجماعات الإسلامية. تبدو الأسرة التي يصورها ديركي مصابة بالصدمة ومرتبكة، خاصة بعد أن فقد الأب ساقه بلغم أرضي. فبدوا كأنهم غير مهيئين لاتخاذ قرار واعي بشأن منح دركي حق الدخول إلى حياتهم ونوع الفيلم الذي ينتجه. أحد أبناء الجهاديين، وهو صبي صغير كان عمره أقل من ١٠ سنوات أثناء التصوير، اشتكى بمرارة كيف تمّ تصويره وتصوير والده الراحل بشكل خاطئ.

أثناء مشاهدتي للفيلم، شعرت بأن الرواية المثيرة والصور التي كانت أغلبها مذهلة تختفي تمامًا. والذي طغى بدلاً من ذلك هي القرارات الأخلاقية التي اتخذها المخرج أثناء الإنتاج: سياسة الوصول.

كل هذا الوصول

من نواح كثيرة، كانت القضايا المتعلقة بسياسات الوصول في أفلام ديركي وفياض أكثر إثارة للجدل من المشهدين القصيرين في فيلم غصين. فاستغلال السوريين ظهر بشكل أوضح في هذه الأفلام الوثائقية، تحديداً بسبب ارتباطها بالواقع. ومع ذلك، تحوّل فيلم غصين الروائي إلى فضيحة كاملة على صفحات بدايات.

فكما جادلت العديد من مقالات بدايات، وكما اكتشفتُ عندما قابلت غصين، كان ذلك متعلّق باللحظة السياسية الحالية بقدر ارتباطه بممارسات غصين. في سياق العلاقات المشحونة والمتغيرة بين لبنان وسوريا، لعب حزب الله دورًا رئيسيًا في قمع الثورة السورية. إلى جانب ذلك، اندلعت الفضيحة قبل شهر من نشوب انتفاضة في لبنان كسّرت المحظورات التي حالت إلى حد كبير دون الانتقاد العلني لحزب الله.

اغتراب السينما السورية (8)

10 شباط 2020

استسهال وأخلاقيات

تتكاثر اليوم بشكل متزايد وملح، الأسئلة حول كيفية إنتاج الصور، وتأخذ بعدا أخلاقيا ملفتا. هناك تَوجّهان متعارضان مؤثران على الساحة: السهولة المتزايدة في إنتاج المادة والوصول إليها، وفي مواجهتا تطرح الأسئلة الصعبة من حول أخلاقيات الإنتاج، التوزيع وآلية الوصول. إزاء هذين التَوجّهين العالميين المتعارضين، تصدّر السوريون المواجهة مع معضلات أخلاقية ومهنية جديدة: على سبيل المثال، البيان الأخير الصادر عن أكثر من ثمانين مخرجًا سوريًا يدينون فيه التصوير في "البلدات والمدن السورية المدمرة والمهجّرة" باعتبارها مواقع حية للجريمة حيث ارتكبت حديثًا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ أو الحملة التي قامت بها مجموعة "أبو نضارة" السينمائية من أجل تكريس "الحق في صورة كريمة" في القانون الدولي. تجدر الإشارة إلى أنه كظاهرة تكنولوجية عالمية، فإن المنظار الأخلاقي لهذه المواقف، يدور في فضاء الحقوق الإنسانية العالمية، لا سيما في حالة "أبو نضارة".

قد يرغب صناع السينما في إخفاء ما يعتبرونه تقنيات الإنتاج، كما هي العادة عندما يتعلق الأمر بتأكيد سحر وانبهار الأعمال التجارية. ولكن إن لم يفكروا بجدية في الطرق التي ينتجون بها أفلامهم وبسياسات الوصول، فإن العكس يمكن أن يحدث وينقلب السحر على الساحر.

عندما يتعلق الأمر بظاهرة التكنولوجية العالمية الجديدة. كما هو الحال مع الكثير من المعضلات المتعلقة بتقنيات وسائل الإعلام الجديدة، سواء تنظيم صور العنف، أو حملات التضليل الروسية، أو إعادة توظيف المادة المصوّرة التي يسجّلها الناس كدليل على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. فإن السوريون كانوا في طليعة من رفع لواء هذه القضايا، واقترح حلول مجتمعية وعالمية جذرية لها.

(المقال يعبر عن رأي الكاتب وحده)

ملاحظات:

(1): تم استبدال كلمة "دوما" بالغوطة الشرقية لأن فيلم "الصوت" لم يصوّر في دوما بل في الغوطة الشرقية، وتم تصحيح العبارة بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٠.

(2): توضح حكاية ما انحكت أن النشطاء والمصورين العاملين في فيلم "الكهف"، والذين لم يكونوا قد حازوا على تعويضاتهم حين قابلهم كاتب هذا المقال اسطفان تارنوفسكي، قد قبضوا أجورهم ومستحقاتهم لاحقا.

(3): ملاحظة للقراء: حكاية ما انحكت استلمت الرسالة التالية من الشركة الدانمراكية المنتجة لفيلم "الكهف" في الحادي عشر من أذار/ مارس ٢٠٢٠. شعرنا أنه من المهم مشاركتها حفاظا على الشفافية ولنمنح قراءنا منظورا أوسع حول القضايا التي أشارت اليها المقالة بخصوص فيلم "الكهف".

كان مصورو الفيلم يقدمون عملهم مقابل أجور منخفضة ريثما تم تأمين تمويل في مرحلة لاحقة (وهو ما كان الفريق قد اتفق عليه حينها)، وبالمقابل، فإن صانعي الفيلم يحصلون على ٥٠ بالمئة من حقوق العائدات، الأمر الذي تم التفاوض عليه لاحقا فأعطيت لفراس فياض وبالمقابل دفعنا لهم أجورا أعلى. كل الاطراف كانت على بينة من هذا الأمر، ولم يكن هناك خلاف حوله.

فيما يخص التأمين للفريق المحلي العامل في الغوطة الشرقية، حاولنا الاتفاق مع عدة شركات تأمين، إلا إنه لم يكن ممكننا تغطية أي سوريين، يحملون جوازات سفر سورية، ويعيشون في سوريا. كان من الممكن تأمين فراس فياض خلال عمله في سوريا (لأنه كان حائزا على لجوء ألماني وعنوان في ألمانيا) فقمنا بتغطيته. المصور الذي فقد رجله قمنا بتعويضه برجل صناعية (٢٥ ألف دولار + ضمان لخمس سنوات)، ودفعنا كل تكاليف علاجه الطبي والفيزيائي لدى مختصين. لم يكن يصور (يعمل) في اليوم الذي ضرب صاروخ منزله، ولم يكن للموقع أي علاقة بتصوير الفيلم. قررنا أن ندفع ونساعده على التعافي. هو الآن في حال أفضل بكثير مما كان عليه لدى وصوله إلى تركيا في ٢٠١٨. دعونا وغطينا تكاليف سفر كامل الفريق الى لوس أنجلوس ليشاركوا بحفل الاوسكار، أعتقد أنهم استمتعوا بالحدث وبلقاء كل من عمل على الفيلم.