ما إن هبطت الطائرة في إسطنبول حتى تملّكتني خفة بهية. حرية حركة واسعة، أكتاف مشدودة ورأس مرفوع، أصابع أقدامي ترسم لحن المسير على أرض المطار العملاق بزهو، هل ترفع السعادة أقدامنا فوق الأرض؟ فرح اللقاء بأمي بعد خمس سنوات على فراقها، أتمتص الشمس أثقالنا فنصير كالطيور المتراقصة ما بين الأرض والسماء؟ شمس الشرق تحنو على كتفي بعد سنوات من البرد والرطوبة، هذه خفة مختلفة، كأني خسرت نصف وزني مرة واحدة. لم أعرف تفسيراً لحالي هذه حتى وصلت ساحة تقسيم وسط إسطنبول.

لي مع المدينة ذاكرة متناثرة، خبأتها في زواياها قبيل هجرتي الثانية. بدأت عيناي تلمح ظلا عملاقاً يلاحقني، أهرب منه كقط يلاحق ذيله بجنون. باغت الظل بالوقوف، تسمّر ورائي دون تردد. حافظ على المسافة الأمنة بيننا، كم يشبهني وأشبهه. من ذا الذي يلاحقني؟ كيف له أن يكون توأما لي؟ أين كان في هولندا؟ هل هو ذكرياتي التي تركتها هنا؟ هل هو حب أهملته، باغتني بعد فراق طويل؟

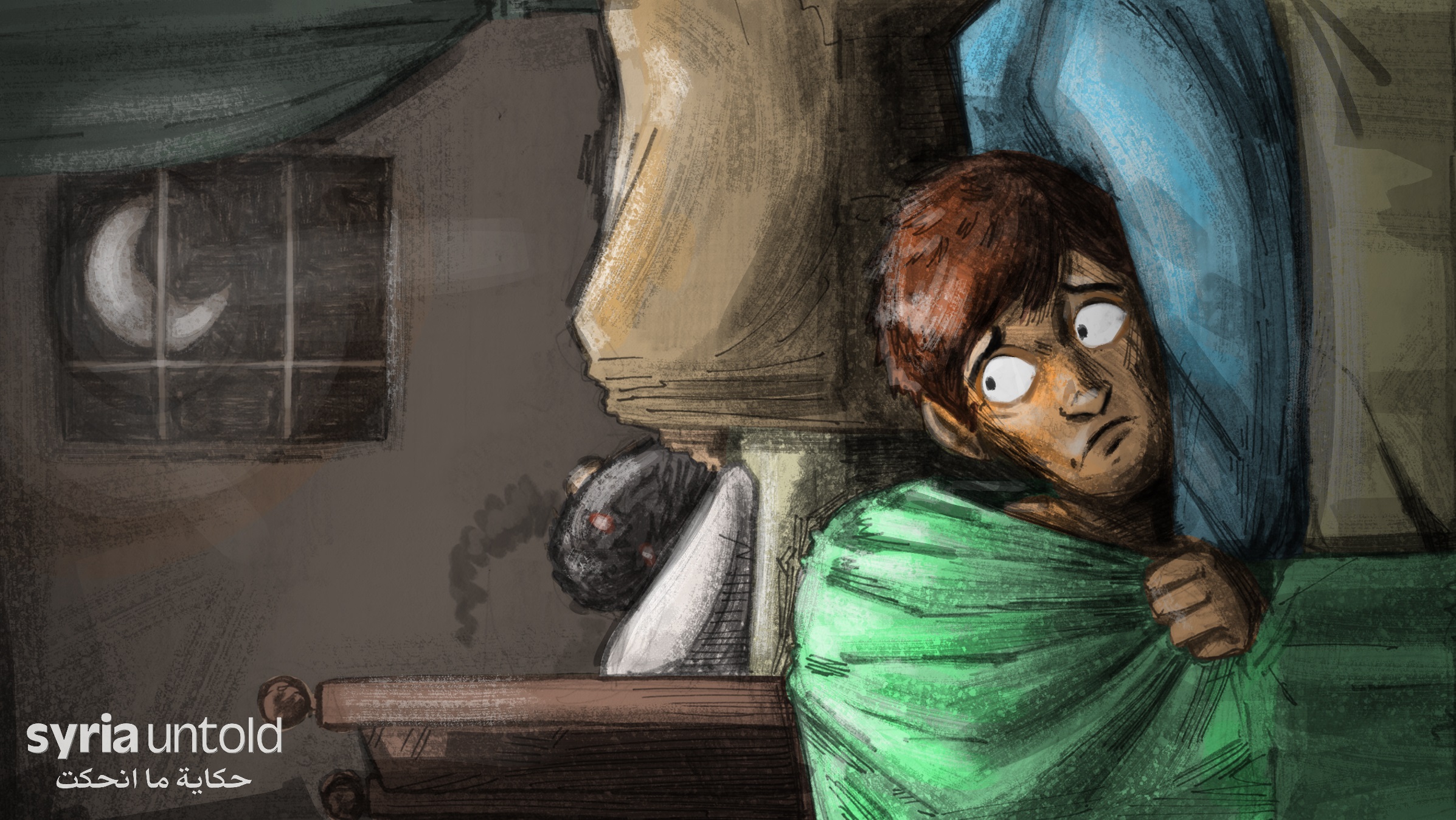

أحلم بألا أخاف

08 آذار 2019

نعم تذكرته... الآن عرفته. إنه حزني.

للوهلة الأولى ظننتها سيدة غريبة، تمشي باستعجال واضح، تقترب مشيرة إلي بكلتا يديها، هي أمي... تكوّمت غصة حزن جارحة في حلقي. شعرت بها كلسعة غضب انتشرت في صدري سريعاً. تمسح أمي وجهي كأنها تزيل الغبار عنه، تبرد نار أنفاسي بضمة طويلة تحمل في ثناياها الكثير من العتب والفرح والشوق. تتمشى رفقتي في أسواق المدينة، تتأمل فرح الأطفال في عيوني وأنا أشرب الشاي في إحدى المقاهي، نأكل بشهية مفتوحة في مطعم سوري قريب. لماذا هربت من تركيا؟ كيف تركت هذا الطعم اللذيذ؟

ربما تركتها بحثا عن الأمان والحرية واليوم أراها بعيون سائحة تتكلم الإنكليزية مع الجميع، وإن كانت هذه اللغة عصيّة على أهل تلك البلاد. أرد على سؤال سائق التكسي، "من أين جئت؟" بثقة لا متناهية، أجيب: "من هولندا". أضحك سراً. هل أنا، حقا، سائحة هولندية في تركيا؟ هل أتابع لعبتي معهم وأستفيض في الحديث عن هولندا بثقة أهلها؟ أم أفصح عن سوريتي لأوقف هذه اللعبة... فأنال نظرة شفقة جارحة وحزمة عطف ذابلة بائسة.

أضحكني حزني كالمجنونة، ضحكت خوفا من هروبه إلى أهلي وأقربائي، صنعت من ضحكاتي سجنا له خوفا على أصدقائي منه، كبر كثيراً، ظننه غاب عني يوم وصلت هولندا، ترجل عن كتفي يوم وصلنا الشرق. هناك لا يخجل الناس من أحزانهم التي تركب معهم التكسي. لا يخافون من الحديث مع أحزانهم وهم في طريق عودتهم إلى البيت. يجدون الوقت الكافي لأحزانهم، يلبسونها ثياب القوة تارة والخوف تارة أخرى. يبهرجونها كثيرا بالفرح، كما فعلت. يشقون شفاه حزنهم، يرسمون ابتسامة غبية على وجوه البائس. ظننته غادرني في هولندا فاكتشفت أني أطعمته جيداً واعتنيت به طويلا فصار عملاقاً قوياً يمسكني بإحكام وقسوة لا هروب منها إلا إليها. خبأته لسنوات خمس في جيوبي وخلف ظهري كي لا يلمحه أصدقائي الأوربيين فيدهشهم حضوره الدائم. كيف لا يكون دائماً ونحن الفارون المثقلون بدماء حروب ما بردت بعد؟

سرير أمي مازال يتسع لنا. صرفت ساعات الليل الأولى بنبش الذاكرة، عادة مشرقية عتيقة للتعبير عن الحب. قبل أفول الليلة الأخيرة من إقامتي التركية، ضمّتني وأخذت تسألني عن حياتي الهولندية ومستقبلي وماذا بعد؟ لم تسمع جوابي. غلبها النوم. تسلل حزني إلى الغرفة متحضرا للدخول في حقيبة السفر. طالبته بالبقاء في تركيا، على أن نلتقي في الزيارات. فأدهشني تبريره لملازمتي "أنا أحيا على يومياتك يا ليندا. أكل من خوفك الطاغي من رسائل البلدية، ورعشة القلق من رنين الهاتف. أحيا على لحظات الشوق التي تعتصر قلبك، أحيا على نبشك الدائم في الذاكرة، هذه رائحة الياسمين في حديقة بيتنا القديم، هذه تشبه جدتي، وذاك يملك ملامح حبيبي الأول. هذه الأغنية الأولى التي أطلقها الراديو في أول يوم عمل لي هناك. لن أتركك يا ليندا فأنا أحيا عليك ومعك".

هل الحزن لعنة شرقية؟