بلا صخب أو ضجيج، يعمل المخرج السوري، عروة المقداد، على مشروعه السينمائي. ما إن يختار فكرته أو موضوعه، حتى يغوص فيها حتى النهاية، يصبح جزءًا منها، كما تصبح جزءًا منه، بكلّ ما في هذا الالتحام من صعوبات تلامس العمل السينمائي وتحيط به، وهي الصعوبات التي يتحدث عنها هذا الحوار الطويل، والذي أردناه حوارًا حول مشروع عروة السينمائي، وأيضًا حوارًا حول السينما السوريّة بكلّ ما تطرحه من إشكاليّات الصناعة والإنتاج والجمهور والموضوع والثورة والسويّة الفنيّة والمنفى والتمويل، وهي الصعوبات التي يعاني منها المخرج خلال عمله الذي قاده نحو درعا وحلب ودمشق وبيروت وبرلين، حيث يعيش الآن، وكأنّ حياته نفسها، أضحت فيلمًا (كحال أغلب السوريين) تخرجه الحياة على طريقتها، مذ أقدم الأمن العام اللبناني على سحب جواز سفره في بيروت واحتجازه لأعوام، قبل حصوله على منحة مارتن روث بالتعاون مع حكاية ما انحكت، وتمكّنه من الوصول إلى برلين بعد صعوبات كثيرة.

للمخرج أفلام كثيرة، منها: "300 ميل" الحائز على الجائرة الكبرى لمهرجان "دوك ليزبوا" في البرتغال، بعد مشاركته في مهرجان "لوكارنو" للسينما الوثائقيّة في سويسرا، وفيلم "النشور" و "تحت سماء حلب" و"كنا طيبين" و"شارع الموسيقا". وكتب العديد من المقالات، ويعمل اليوم على فيلمه الثاني الطويل "حكاية لا تروى بالصور".

هل تستطيع أن تتذكر اللحظة التي وقعت فيها في "غرام" السينما؟ متى كانت؟ هل كانت في طفولتك أم في وقت لاحق؟

سؤدد كعدان: الواقعيّة السحريّة تتسلل إلى كلّ أفلامي

15 تموز 2021

أظن أنّها بدأت عندما شاهدت فيلم "مقابلة مع مصاص الدماء" من إخراج نيل جوردن وبطولة براد بيت وتوم كروز. كنت على ما أذكر في الثانية عشر من عمري، وكانت تلك المرة الأولى التي أدرك فيها الحد الفاصل بين الأفلام التجاريّة والسينما. كان والدي مغرمًا بمشاهدة الأفلام، وكان في منزلنا العديد من أجهزة تشغيل الفيديو. شاهدنا من خلالها عشرات الأفلام المصريّة وأفلام الأكشن لفان دام وأرنولد وجاكي شان. وكنّا أيضًا مدمنين على مشاهدة أفلام الرعب. في تلك الآونة انتشرت محلات تأجير أفلام الفيديو في الغوطة الشرقيّة، وأذكر أنّ أحد محلات تأجير الفيديو افتتح في حيّ الطبالة في عين ترما، أحد أكثر الأحياء فقرًا وانتشارًا لتجارة المخدرات والدعارة، وكنت أخاف المرور من جانب ذلك الحيّ. ولكن للصدفة التعيسة، كان ذلك المحل قد بدأ بإحضار أفلام مختلفة عن الأفلام التي حفظناها، والتي شاهدنا بعضها عشرات المرات. في ذلك المحل، عثرتُ وأنا أبحث عن فيلم لنهاية الأسبوع على فيلم رعب تحت عنوان: "مقابلة مع مصاص الدماء". ظننت أنّ الفيلم سيكون مثل جميع أفلام الرعب التي شاهدناها عن مصاصي الدماء. لكنه كان فيلمًا مختلفًا كليًّا، لم يكن هنالك مشاهد دمويّة مجانيّة، بل لم يكن الفيلم مرعبًا، لقد كان ساحرًا. وما زلت أذكر ذلك المشهد العظيم في الفيلم عندما يستطيع براد بيت (مصاص الدماء) أن يرى الشمس في صالة سينما من خلال فيلم، وذلك بعد مئات السنين من عجزه عن مشاهدة الشمس في الحقيقة. لم أكن معتادًا على ذلك النوع من الصراع الذي يدور مع البطل، وتلك الأسئلة العميقة التي تخلقها الشخصيات، وذلك الإحساس بالشرود بعد الفيلم والتفكير بماذا يريد أن يقول. لقد شعرت حينها أنّني في كلّ مرّة أشاهد فيلمًا من ذلك النوع، أدخل عالمًا سحريًّا وأشعر بشيءٍ من السكر والخفة، لقد وقعت في غرام السينما.

الآن، إذا طلبت منك أن تعود إلى طفولتك، هل كان في هذه الطفولة، ما يمكن تسميته "محفزات" بصريّة سينمائيّة؟ هل أعطتك البيئة التي ربيت ونشأت بها دوافع للاتجاه نحو السينما من جهة، وهل أعطتك من جهة ثانية "مواد أوليّة" تحاصرك أو تؤثر بك كلما فكرت بإخراج فيلم ما؟ حدثنا عن طفولتك وهذه الآثار إن وجدت؟

ثمة عنصران شكلا محفزًا بصريًّا غنيًّا للخيال في طفولتي ومراهقتي، الأول هو البساطة، فلقد أمضيت جزءًا من طفولتي في قريتي (غصم) جنوب سوريا، حيث خلقت الطبيعة البسيطة للمنطقة، السماء المفتوحة والسهل والبيوت الحجريّة، نوعًا من القدرة على التأمل والاستغراق وخلق صور كثيفة عن قصص المنطقة التي يتداخل فيها دائما الخيال مع الواقع. على ظهر بيدر في سهل مفتوح على مجرّة درب التبانة والنجوم تنتشر كالشامات في جسد السماء، تستطيع أن تخلق صورًا وقصصًا كثيفة عن الحياة والكون. لطالما تخيّلت قصصًا عن الجن والأشباح و"خيالة الزيدي" التي كانت ترويها جدتي في أمسيات الشتاء القارص. كانت قصصها تشبه فيلمًا أقوم بإخراجه في رأسي، أعيد ترتيب مشاهده، ورسم شخصيّاته ومصائر أبطاله التي يمضون إليها بفجائعيّة. كان لدى جدتي وأمي قدرة على روي الحكايات، وأعتقد أنّ للنساء في قريتنا قدرة على إعادة خلق الحكايات لتكون أكثر إمتاعًا وتحفيزًا للخيال، وأنّ لكلّ شخص خصب الخيال قدرة على الإخراج، وأنّ الخيال الحيّ هو رافد حقيقي للسينما، وأعتقد أيضًا أنّ الشيء الاستثنائي في السينما هو قدرتها على تجسيد الخيال.

الركيزة الأساسيّة في وسائل التعبير هي القدرة على إنتاج الأفكار، فإذا ما كان لدى الشخص قدرة على إنتاج الأفكار فهو يختار القالب أو أسلوب التعبير المناسب.

بعد انتقال العائلة إلى ريف دمشق، شكلت الفوضى محفزًا بصريًّا غنيًّا، فيها الكثير من التفاصيل التي يمكن ملاحظتها، والتي تدفع إلى التفكير والتأمل. ففي العشوائيّات السكنيّة كنت تستطيع رؤية الأبنية الإسمنتيّة تتداخل فيما بينها وتخلق النوافذ المفتوحة تفاصيل بصريّة غنيّة عن حياة الناس وتناقضاتها. كنت تستطيع رؤية ذلك التناقض بين التكنولوجيا وبدائيّة الحياة حيث سترى فوق تلك العشوائيّات الفقيرة ستلايتات تتجه نحو الأقمار الصناعيّة في مشهد في غاية السرياليّة. وجوه البشر وإيقاع الزمن، التداخل بين التاريخ والحداثة، والطابع الاشتراكي الكئيب للبلد... كلّها كانت محفزات بصريّة كثيفة. لكن كلّ ذلك لا يكفي لخلق رؤية سينمائيّة، ذلك أنّ السينما تحتاج قدرة على الإبحار في الخيال الحرّ، إذا جاز التعبير والقدرة على النقد. وهنا أقصد بالنقد القدرة على فهم المجتمع أو المواضيع التي نريد أن نتناولها.

أنت تكتب وأيضا تقوم بإخراج الأفلام؟ أيّ من هذين الفعلين الإبداعيين يستحوذ عليك أكثر من غيره؟ أين تجد نفسك أكثر: سينمائيًا أم كاتبيًا؟ أم غيرها؟

الركيزة الأساسيّة في وسائل التعبير هي القدرة على إنتاج الأفكار، فإذا ما كان لدى الشخص قدرة على إنتاج الأفكار فهو يختار القالب أو أسلوب التعبير المناسب. أنا لا أقول أنّ المسألة بتلك البساطة ولكنني أعتقد أنّ هذه هي النقطة الرئيسيّة التي تتشارك فيها وسائل التعبير، بالطبع السينما وسيلة تعبير صناعيّة، أي أنّها تحتاج لفريق عمل وإنتاج مادي قد يكون ضخمًا. أما الكتابة فهي مسألة فرديّة وهي ناضجة على صعيد الإنتاج كلغة، فيما السينما مازالت تحاول شق طريقها لتكون لغة. واللغة تحتاج أن تكون ذاتيّة وهذا ما يجعل الكتابة ربما أكثر إمتاعًا من حيث صيرورة فعل الكتابة، أما السينما فهي ترزح تحت وطأة الصناعة التي تسلبها القدرة على تطويعها لتكون ذاتيّة الإنتاج. وثمّة جدال ممتع بين الكاتب الإيطالي أمبرتو إيكو والمخرج الإيطالي باولو بازوليني حول هذه النقطة أو حول ذلك السؤال: هل السينما هي لغة؟ يجادل بازوليني بأنّها لغة ويدافع عنها فيما ينفي إيكو تلك الخاصيّة في السينما. أنا كنت ميالًا لرأي بازوليني، لكنني الآن أميل للاعتقاد بأنّ القوالب الحاليّة للسينما وسيطرة سينما هوليود على إنتاج السينما يسلبها ذلك النضج في أن تتحوّل إلى لغة. ربما التكنولوجيا منحتنا قدرة أكبر على استخدام الصورة، سواء عن طريق الفوتوغراف أو عن طريق إنتاج أفلام ذاتيّة من خلال كاميرات الديجيتال الرخيصة، وهذا ربما يساعد على خلق ذاتيّة إنتاج في السينما لتنحو أكثر نحو اللغة. ربما في يوم من الأيام سيستطيع أي شخص أن يكون قادرًا من حيث الصناعة على إنتاج فيلمه وأنا لا أتحدث هنا عن الجودة. وإنّما القدرة على أن يمسك أحدهم كاميرا ويقول أنا سوف أصنع فيلمًا، تمامًا كما يحدث عندما نمسك قلمًا أو نجلس أمام الكومبيوتر ونقول سوف نكتب قصة أو رواية أو قصيدة.

السينما السوريّة: ما الذي لم نتمكن من رؤيته؟

09 نيسان 2021

وبالتالي، أنا أشعر بأنّني أريد أن أعبّر عن أفكاري بالطريقة التي تناسب تلك الأفكار، فنحن أحيانًا نرى صورًا كثيفة، أقرب ما تكون للشعر، وأحيانًا نشعر أنّ ثمّة حكاية نريد أن نحكيها بطريقة ما وهي تلح لأن تكون مكتوبة، وأحيانًا تشعر أنّ ثمة قصص لا يمكن أن تُروى إلّا بالصور، أي سينمائيًا، وهو أحد أبسط التعاريف السينمائيّة وأكثرها وضوحًا للسينما، أي أنّها حكاية تُروى بالصور. والصورة هي الجذر الأساسي في كلّ أنواع التعبير وهي مصدر الخيال.

كيف تختار فكرة فيلمك؟ كيف تولد الفكرة لديك؟ وكيف تمتحنها لتقرّر أنّها صالحة للعمل عليها سينمائيًا، وبالتالي تقرّر أن تبدأ العمل عليها؟

مازالت المسألة غير واضحة، أنا لا أعلم إذا اخترت حقًا صناعة أفلامي. يسيطر علي إحساس دائم بأنّني أريد صناعة أفلام مختلفة عن التي صنعتها. أحب أن أصنع فيلمًا رومانسيًا، قصة حب، ربّما مليئة بالصعاب لكنها تُكلّل بنهاية سعيدة. أذكر تلك الحقبة من الأفلام الرومانسيّة التي كانت تفجر إحساسًا عميقًا من المتعة والرغبة والأمل. صنعت أفلامًا قاتمة عن الموت والثورة والفقد والخسارة. هل نحن نختار تلك المواضيع؟ لقد فُرض علينا كلّ شيء في هذا المكان من العالم، وأشعر أنّ الأفلام التي صنعتها قد فُرضت عليّ. لم يكن لدينا رفاهيّة الاختيار والإعداد والإنتاج. اندلعت الثورة فحملتُ الكاميرا ثمّ وجدت نفسي أصنع أفلامًا وثائقيّة عن الثورة. الآن أحاول أخذ مسافة ممّا حدث والتفكير فيه مليًا، وأن أجد لغتي السينمائيّة إذا ما أتاحت لي الظروف ذلك، فالإنتاج السينمائي مسألة معقدة وفي غاية الصعوبة. أنا أرغب بأن أستطيع روي حكاياتي بالصور، دون أن يكون هنالك عبء على تلك الصور. أحيانًا نشاهد أفلامًا مليئة بأعباء النص أو التمثيل أو حتى الموسيقى. ثمّة خاصيّة في السينما لا يمكن أن تنتج دون وجودها، وهي توازن جميع العناصر في الفيلم مع الصورة، فإذا لم تستطيع أن تخلق ذلك التوازن لن تكون هذه سينما حقيقيّة، إن جاز التعبير.

برأيك هل يمكن القول أنّه لدينا "سينما سوريّة" أم أفلامًا تحكي عن قضايا سوريّة؟ بمعنى هل يمكن الحديث عن سينما سوريّة لها خصائص وملامح واضحة المعالم؟

في الحقيقة أنا لا أحبّذ الحديث في هذا المكان كثيرًا، فأنا ما زلت أحاول صناعة فيلمي الطويل الثاني، لكنني أستطيع القول باختصار: من ناحية الصناعة ليس هنالك صناعة سينما في سوريا. الرواد الأوائل حاولوا إنتاج أفلام ضمن الظروف المتاحة وضمن الأفكار السياسيّة والاقتصاديّة التي عاصروها. هل ذلك أنتج ملمحًا لسينما سوريا؟ ربما يحتاج ذلك إلى الكثير من الدراسات النقديّة التي أعتقد أن بعضها قد صدر بالفعل. يمكنني الحديث عن أفلام ما بعد الثورة. لقد خلقت الأفلام الوثائقيّة سوقًا وطلبًا إنتاجيًا غربيًا، وذلك أعطى دفقًا لصناعة الأفلام السوريّة حول موضوع الثورة.

هل يمكن القول أنّنا كسوريين نمتلك سينما سوريّة، بمعنى سينما لها خصائص واضحة تميزها عن سواها؟ وأبعد من ذلك؟ هل من الضروري أساسًا أن تمتلك هذه السينما أو أيّة سينما أخرى، ما يحيلها إلى "هوية وطنيّة"؟ إلى أي مدى يصح القول: هناك سينما إيطاليّة أو سوريّة أو يونانيّة؟

أعتقد أن هذا سؤال في غاية الأهميّة، فالسينما الوطنية كما أسميتها لا تعني بالضرورة أن تتناول جانبًا ثوريًا أو سياسيًا عن البلد الذي أتت منه، ولكنها تحمل خصوصيّة هذا البلد من ناحية التفكير ومعالجة الأفكار وحتى إنتاج الصورة. وبهذا المعنى، يمكننا القول أنّ هنالك سينما إيطاليّة ويونانيّة، والآن هنالك سينما هوليوود بشقها التجاري والفني (العالمي)، فهذه السينما تحاول استلاب طريقة التعبير والقالب السينمائي بما يناسب الثقافة والسياسة وطريقة التفكير الأميركيّة.

لقد خلقت الثورة تغيّرًا جذريًا في طريقة التعبير ليس فقط على مستوى السينما ولكن على جميع المستويات الفكريّة والسياسيّة والثقافيّة.

مثلًا في سينما أندري تاركوفسكي، تستطيع أن تلمح أن السينما هي روسيا بامتياز، وهي تعكس هواجس وتفكير المجتمع الذي يحاول تاركوفسكي التعبير عنه، وفي أفلام ثيدور انغلوبولس تستطيع أن تشاهد وتفهم خصوصيّة الأفكار التي يعالجها، والتي منبعها المجتمع اليوناني. أما فيما يخص سؤالك حول السينما السوريّة، فأنا لا أمتلك في الحقيقة إجابة دقيقة، هنالك أفلام عكست في وقت ما خصوصيّة المجتمع السوري، وكان لديها ذلك الأسلوب الخاص في السرد والروي والكثير من المخرجين الذين تناولوا خصوصيّة المجتمع السوري في وقت ما. لكن هل باستطاعتنا أن نقول إن هنالك سينما سوريّة؟ النظام السوري من وجهة نظري لم يتح تطوّر السينما السوريّة، وذلك من خلال القمع والترهيب وإمساكه بجميع مفاصل الحياة الفكريّة ومن ثم هيمنة المؤسسة العامة للسينما على إنتاج الأفلام التي وأدت السينما السوريّة ومنعتها من التطور.

هناك من يقسّم تاريخ السينما السوريّة إلى مرحلتي ما قبل الثورة وما بعدها؟ هل يمكن برأيك اعتماد هكذا تقسيم؟

أنا أتفق مع هذا التقسيم. لقد خلقت الثورة تغيّرًا جذريًا في طريقة التعبير ليس فقط على مستوى السينما ولكن على جميع المستويات الفكريّة والسياسيّة والثقافيّة. فالسينما التي أنتجت قبل الثورة كانت خاضعة لظروف قاسية جدًا، اختار بعض المخرجين العمل ضمنها واختار البعض التحايل عليها واختار بعض المخرجين الانسلاخ عنها بالكامل والبحث عن أماكن جديدة في العالم لإنتاج أفلامهم. فمثلًا، أنت تلاحظ في أفلام عمر أميرلاي الأسلوب السينمائي الذي يعتمد التحايل على الرقابة لمحاولة عكس الظروف المأساويّة التي كانت تعايشها سوريا. بعد الثورة خلق واقع جديد ونتيجة للتكنولوجيا ولظرف الثورة الاستثنائي، تغيّرت معايير إنتاج الأفلام، فأصبح لدينا القدرة على إنتاج أفلام تعتمد على أرشيف مصوّر بكاميرات موبايل وكاميرا منخفضة الدقة. لم يعد الفيلم بحاجة إلى الكثير من الإعداد للتحايل على شروط الرقابة والتمويل. أصبح المصوّر أحيانًا هو المخرج والمونتير. كما أن الحدث بحد ذاته، أيّ الثورة، اختلف جذريًا عمّا كانه قبل الثورة، فلم يعد هنالك سقف محدّد أو رقابة لإنتاج الأفلام، إذ أصبحت جميع المواضيع أو أقلّها سياسيًا، موضع المناقشة والجدل وإنتاجها سينمائيًا.

يرى البعض أنّه تطغى على الأفلام السورية ما يمكن تسميته "سينما القضيّة" أو المواضيع الكبرى: الثورة، الاستبداد، الإرهاب...هل توافق؟ وحال كان كذلك، لم تغيب القضايا الصغرى أم لك رأي أخر هنا؟

لا أحب هذا التصنيف، وضع الأفلام والروايات والشعر والأفلام ضمن هذا التصنيف يؤطرها، فهنالك الكثير من الأفلام التي تناولت القضايا الكبرى، وكانت أفلام مذهلة ولكن وضعها في هذا الإطار أو التصنيف لا يمنحها حقها، مثلًا حصر قصص غسان كنفاني بأنّها أدب قضية، ذلك إجحاف كبير لمعالجة الجانب الإنساني والأسئلة الفلسفيّة والأخلاقيّة التي تناولها غسان كنفاني في شخصياته الروائيّة. وأنا أتفق معك بخصوص غياب القضايا الصغرى في الشأن السوري، ذلك أنّ السوق الذي صنّف الأفلام السوريّة أو الذي أراد جانب معين من الحياة السوريّة الراهنة ركّز فيها على جانب معين، وهو الجانب الإنساني، وأحيانًا الثوري، وتجاهل جميع الجوانب الأخرى. ما أريد قوله: الفيلم في النهاية إمّا جيد أو سيء، بغض النظر عن تصنيفه.

نلاحظ أنّ أغلب المخرجين، سواء قبل الثورة أو بعدها يكتبون نصوص أفلامهم، وأنّها في جزء كبير منها أفلام شخصيّة/ ذاتيّة. هل نحن أمام ما يمكن تسميته بسينما المؤلف (إن صح تسميتها بهذا الاسم)؟ ما رأيك بأمر كهذا؟ ولم يغيب المؤلف السينمائي أو كاتب السيناريو عن السينما السوريّة؟ هل هذا أمر صحي؟

السينما السوريّة الجديدة: الشغف الذي فاجأ العالم

30 آذار 2021

لا أستطيع الإجابة بدقة على هذا السؤال، فملمح سينما المؤلف قبل الثورة السوريّة أكثر وضوحًا من بعدها، وهنالك العديد من الأسماء المهمة التي كتبت وأخرجت أفلامها قبل الثورة. أمّا واقع الثورة اليومي، فقد خلق طريقة عمل مختلفة كليًا. فلم يكن هنالك الوقت الكافي للعمل على نص سينمائي واضح الملامح، يتم العمل عليه لفترة زمنية كافية، الحدث المتقلب والسريع والقاسي لم يعط المخرجين تلك الرفاهية. كان ثمّة أفكار أوليّة عن فظاعة ما يحدث من جهة واستثنائيته من جهة أخرى، لكن لم يوجد الوقت لرسم سيناريو واضح الملامح، فالتصوير اليومي ورصد الأحداث خلق طريقة عمل مختلفة بالنسبة للكثير من المخرجين الذين كانوا يعودون إلى تلك المواد ثم يبنون الفيلم على أساسها. كما أنّ جهات الإنتاج في كثير من الأفلام كانت هي من تضع سيناريو الفيلم أو تساهم في تطويره، لعدم وجود رفاهيّة العمل ضمن الظروف التي أشرت إليها. كما أنّ شركات الإنتاج الغربيّة كانت على درجة كبيرة من الخبرة والاحترافيّة لتفهم ما يريده السوق الغربي والمهرجانات وإنتاج أفلام يمكنني القول إنّها مبهرة وعلى درجة كبيرة من الاحترافيّة، لكنها في رأيي تفتقد إلى الخصوصيّة. لقد تحدثت عن ذلك في مقال مطول، وهو غياب الخصوصيّة في السينما المُنتجة بعد الثورة، والتي قلت عنها في السؤال السابق سينما "وطنيّة". يغيب عن تلك الأفلام أي خصوصيّة تتعلق بالمكان والزمان والشخصيات. هنالك سمات عامة مشتركة في تلك الأفلام، وهي الدمار والحرب والضحايا والبطل الاستثنائي الذي ينجو في النهاية. إذاً لنعود ونرتب المسألة من جديد، إنّ غياب سينما المؤلف كما ذكرت لم يخلق خصوصيّة وملمحًا واضحًا لسينما ما بعد الثورة، بالتأكيد لا ترتبط المسالة بوجود سينما مؤلف فقط، ولكن ما زلنا كما ذكرت لك، في إطار غياب مسألة الزمن التي ستكشف عمّا إذا كان هنالك في الفترة القادمة إنتاج مختلف للأفلام.

جوابك السابق يدفعني لسؤالك: هل طغت "معايير الثورة" إضافة إلى معايير الإنتاج الغربي، على السينما بعد الثورة؟ وهل هذا مبرّر سينمائيًا؟

طغت معايير الإنتاج على السينما ما بعد الثورة، ولا أجد أن لهذا مبرّرِا ثوريًّا قبل أن يكون سينمائيًا.

أنا لا أعتقد أن هنالك انفصال بين السمة الثوريّة والسمة السينمائيّة، لتخلق سينما يجب أن تكون ثوريًا بطريقةٍ ما، فالبحث عن الأسلوب الخاص وإيجاد اللغة الخاصة ضمن عجلة الإنتاج التي تفرض أشكال وقوالب محددة للتعبير، أجد ذلك ثوريًا. الثورة تبحث عن الأفكار الجديدة وتقلب جميع الموازين، وأحد أهم أدواتها النقد والتغيير، لذا لا أعتقد أنّ معايير الثورة طغت على السينما.

هناك بروباغندا ثوريّة طغت على الإنتاج السينمائي، أيّ نوع من القصص المطلوب ذكرها كنوع من تمجيد الثورة، وهذا ربما كان مفهومًا في سنين الثورة الأولى. ولكن بعد مضي كلّ هذا الوقت، أعتقد أنّنا بحاجة لسينما تعكس الثورة بشكل حقيقي، ولأفلام سينمائيّة ثوريّة بطريقة أو بأخرى.

بعد الثورة، ظهر جيل جديد من السينمائيين السوريين الجدد، حيث أتاحت لهم الثورات بما أتاحته من توسيع مجالات العمل والرؤية من إنتاج أفلام كثيرة لم يكن من الممكن إنتاجها سابقًا، لاعتبارات كثيرة ليس السياسي وحده بينها. السؤال: بما يتميز هذا الجيل عن جيل ما قبل الثورة، وبما يدين له؟

ليس هنالك من ميزات بالمعنى الحرفي ولكنني أعتقد أن هنالك مساحة من الحريّة والاشتباك مع الواقع مختلفة، هذا من ناحية، من ناحية أخرى، أنت تلاحظ وجود عدد كبير من المخرجين الذين لم يدرسوا السينما ضمن أكاديميّات سينمائيّة. كما أنّ عدد إنتاج الأفلام الروائيّة (الفكشن) أكثر قبل الثورة من إنتاج الأفلام الوثائقيّة. إذاً، ظروف الحرب المعقّدة، أفرزت ظرف إنتاجي مختلف عن شرط الإنتاج ما قبل الثورة. فقد أصبح هنالك جهات إنتاج عالميّة، أكثر اهتمامًا بالموضوع السوري، وضخت الكثير من الأموال لإنتاج أفلام وثائقيّة عن القضية السوريّة وأوصلت تلك الأفلام إلى المهرجانات العالميّة بغزارة. بالطبع العمل مع جهات إنتاج وخبرات عالميّة جعل الإنتاج السينمائي أكثر قربًا من المهرجانات، أي أنّ الإنتاج العالمي أضفى لمسته على تلك الأفلام لكي تناسب شروط السوق، ولذلك أعتقد أن الظرف الإنتاجي والسياسي يختلف كليًا قبل الثورة وبعد الثورة، ولا أعتقد أن هنالك ملامح واضحة لسينما ما بعد الثورة لكي نحكم عليها بوضوح، فالمسألة تحتاج المزيد من الوقت والمراقبة وانتظار الموجة الثانية من الأفلام السينمائيّة التي ستعالج طبقات مختلفة من الثورة السوريّة وتداعياتها.

لا يوجد الكثير من المخرجين في العالم الذين استطاعوا النجاة من عجلة السوق. إنّها أشبه ما تكون بالمعركة.

ذكرت في أجوبتك أنّ السينما صناعة، ما يُحدّدها بشروط معينة، وذكرت أيضًا أنّك بحكم الواقع والمكان الذي وُلدت به تُفرض عليك مواضيع أفلامك. وهناك أيضًا مسألة عدم وجود مكان/ وطن، لأنّ السينما السوريّة تُنتج اليوم في أغلبها في المنفى وبإنتاج وتمويل غربي، وهناك سوق الإنتاج والتوزيع التي تحدد ما تريد في ظل هذه الشروط. وفي ظل هذه الأوضاع ينتابني سؤال لا أعرف إن كان دقيقًا بطرحه: ما هو دور المخرج السوري أو العنصر السوري وسط كلّ هذه الأوساط التي لكلّ منها شروطها؟ حقا في ظلّ أيّة شروط "يُخرج" المخرج السوري فيلمه؟ هل هو أسير لهذه اللعبة؟ أم يستطيع بهذا الشكل أو ذاك أن يفرض رؤيته؟ ماذا عنك على الأقل في هذا السياق؟

ذلك سؤال مربك، لكنني أستطيع أن أقول لك، لا يوجد الكثير من المخرجين في العالم الذين استطاعوا النجاة من عجلة السوق. إنّها أشبه ما تكون بالمعركة، وهي ربما معركة خاسرة من الناحية الماديّة لكنها على المستوى الفكري والأخلاقي ترتبط بخيارات كلّ فنان وطريقة نظرته للحياة. لكنني أفترض وجود مكان للمناورة بذكاء في هذه اللعبة، بالدرجة الأولى يجب فهم هذا السوق جيدًا وفهم طبيعة الأفلام والمواضيع التي يتم تناولها وعلاجها، ومن ثمّ على المخرج أن يجد مساحة للمناورة والاشتباك من أجل الحفاظ على رغبته في صناعة الفيلم الذي يريده بالتصور الذي يمتلكه دون أن يكون هنالك هيمنة من أي جهة إنتاجيّة.

بموازاة الحضور الكبير للأفلام السينمائيّة السوريّة يغيب النقد السينمائي. ما أسباب ذلك برأيك؟ وإلى أي حدّ يؤثر ذلك على عناصر السينما نفسها؟ بمعنى إلى أيّ حد هو عنصر يمنع تطوّر السينما؟

أعتقد أن الحالة النقديّة غائبة عن شرط الثورة كليًا وليس عن السينما فقط، ذلك أنّ الحالة الإنسانيّة القاسية وغياب وضوح الرؤية المستقبليّة للثورة جعل من مسألة النقد في غاية الصعوبة. هنالك الكثير من النقّاد، إمّا لم يكن لديهم معرفة كبيرة بالواقع وتداعياته على الأرض أو أن هنالك حالة من الخجل في نقد الواقع وتعريّة الأسباب المعقدة فيه خوفًا من نقد الثورة بحدّ ذاتها. وبالتأكيد يؤثر ذلك على تطوّر السينما لأنّ المحاباة لا تؤدي إلى فهم أخطاء التجربة، أو كما يُقال (الطبطبة) لا توصل إلى تطوير النتاج الإبداعي. فهنالك الكثير من الأفلام التي صُنعت بقالب مبهر ولكنها تفتقر إلى الكثير من الدقة على صعيد الواقع وتفاصيله. وبالتالي هناك نوع من تحريف وتزييف الواقع. لكي أعطيك مثالًا، يصل فيلم سوري إلى العالميّة، وهو يمجد الثورة وبطولاتها بطرق مختلفة لكنه يحمل الكثير من المغالطات، فعندما تشير إلى تلك المغالطات وأنّها تسيء في عمق لتجربة الثورة، تخرج أصوات كثيرة لتقول أنّ ذلك غير مهم. كذلك نرى أفلامًا ركّزت على أفكار خطيرة مثل مسألة الجهاد والإرهابيين. بعض هذه الأفلام لا يُقدّم أي رؤية جديدة عن الواقع. أنا سأقول لك أنّني في كثير من المناطق من سوريا احتككت مع الجهاديين، وتحديدًا في حلب التي كانت الانطلاقة الحقيقيّة لداعش في الشمال، وأستطيع أن أقول لك أنّه إلى الآن لم يتناول أحد طريقة تفكيرهم وعملهم في سوريا، سواء على صعيد المقالات والدراسات أو الأفلام بطريقة تعكس ما كان يحدث على الأرض. أنا دخلت إلى مقر جبهة النصرة في حلب، وسأقول لك أن القياديين لدى جميع المنظمات الجهاديّة هم أناس في غاية الدهاء وهم محاطين بسريّة كبيرة وطريقة عملهم معقدة وترتبط بالكثير من الجهات الإقليميّة والدوليّة، لذا بالنسبة لي لم تقدم هذه الأفلام أي قراءة للجهاديين.

محمد علي الأتاسي: لم ننتج يوما فيلما يخص جمهورا غربيا (15)

17 تموز 2020

مقابل غياب النقد السينمائي، لاحظنا مؤخرًا ظهور ظاهرة "الرقيب" إن صح التعبير، سواء كان هذا الرقيب مؤيدًا للثورة أو للنظام أو لقيم اجتماعيّة ما، ورأينا تعبيرات وتأثيرات هذا الرقيب في وسائل التواصل الاجتماعي خصوصًا، وأيضًا في عدد كبير من المقالات الصحفيّة السريعة. هل نحن أمام رقابة جديدة حقًا؟ أم أنّ هذا أمر طبيعي وجزء من سياق "حريّة الرأي"؟

الرقيب مسألة معقدة وشائكة والخيط الرفيع بين الرقابة وحريّة الرأي هو النقد الموضوعي، أي المبني على معطيات واقعيّة وتحليليّة وفهم عميق للتجربة التي يتم تناولها لفهمها، وبالتالي معالجتها وتحديد أوجهها المتعددة بما فيها الإيجابيّة والسلبيّة ومن ثمّ تصوبيها ليتيح لدى الجمهور قبول أو رفض المنتج الإبداعي. وبالتالي الكتابة السريعة التي نشاهدها أو حتى النقديّة، أعتقد أنّها تفتقر كما أسلفت إلى المعرفة الواقعيّة بالمتغيرات التي حدثت خلال العشر سنوات، كما أنه أحيانًا تُستخدم أدوات نقديّة لم تعد صالحة لمعالجة التغيرات الكبيرة التي حدثت بالمجتمع نتيجة الثورة والحرب.

أيضًا ثمّة مسألة أخرى تظهر لي، وهي أنّه حتى حينما نجد نقدًا جادًا وحقيقيًا، وهو ما يتضمنه مقالك "حول الإشكاليات السينمائيّة"، لكنه يبقى نقد يحجم عن ذكر الأسماء والأفلام، حيث كتبت عن العلاقة بين السينما والأخلاق وضرورة أن تؤدي السينما بوصلة أخلاقيّة وأن تشكل عامل وعي "تنويري" بطريقة ما. وتحدثت عن الكثير من الأفلام الغربيّة، لكنك لم تسم فيلمًا سوريًا واحدًا. وأيضًا في مقالك المعنون "الاستشراق في الصورة" فعلت الأمر نفسه، ثمّة حديث عن استشراق ولكن لم تسم فيلمًا واحدًا.

كان هذا أمرًا شائعًا قبل الثورة، حيث كان يتحدث المثقفون في العموميات وتحكي السينما والرواية أيضًا عن العموميات وبالإيهام وووو... وبعد الثورة انفتح الباب على مصراعيه لنقد الدكتاتوريّة، وقد رأينا نقدًا مكثفًا في هذا المجال، لكن ثمّة "حياء" إن صح التعبير في التعامل نقديًا مع بعضنا البعض، مع أفلامنا ورواياتنا وكتبتا. وإن حدث وجرى، يتعرض الناقد للتشكيك في "ثوريته" أو "نواياه". كيف تنظر إلى غياب هذا النقد من جهة، وإلى طبيعة الردود عليه (حال حصل) من جهة أخرى؟

نعم لأنّ حالة النقد بعد الثورة ما زالت خجولة وترتبط بالشخصنة، بمعنى إذا ما ذكرت اسم لفيلم أو لمخرج سيتم تجاهل الرأي النقدي والتركيز على المسألة الشخصيّة. لقد خلقت الثورة إشكاليّة كنّا نعاني منها قبل الثورة وهي تقديس الأسماء على اعتبار أنّهم قدموا تضحيات من نوع معيّن. أعتقد أنّ جميع الثوار قدموا تضحيات، وبالتالي لا يجب أن يتم التمييز والمفاضلة في هذا الجانب، لذلك علينا أن نبتعد عن تقديس الأشخاص وحرمة أعمالهم، أي بمعنى أن المخرج الفلاني أنتج فيلمًا عن الثورة ووصل للعالميّة لذا يجب علينا ألا ننتقده تحت مبدأ، إنّه يوصل الثورة إلى العالميّة. لقد أتاحت الثورة في بدايتها مسألة ومكتسب في غاية الأهميّة، وهو أنّه لا يوجد أحد فوق النقد ولقد خلقت الحالة/ الثورة آن ذلك مساحة لتقبل النقد. أي أنّنا في بداية الثورة كنّا نستمع للكثير من الانتقادات التي كانت توّجه لطبيعة الحراك والنتاج الفني والسياسي، وقد كان هنالك سعة صدر لكن بعد سنين الثورة الأولى تغيّر ذلك جذريًا وأصبح هنالك حالة من التقديس الثوري التي جعلت هنالك "تحريم" من تناول هذه الأسماء. وربما قد شاهدت ردود الفعل العنيفة تجاه تناول أفلام معينة للنقد على السوشل ميديا، وهذا ما حدث معي شخصيًا عندما أشرت لمجموعة من الأفلام التي رأيت أنّها تكرّر بشكل ممجوج الرواية التي دأبت الأفلام على إنتاجها خلال العشر سنوات الأخيرة، والتي ليس فقط لا تضيف شيء على مستوى قراء الواقع، ولكنها تحمل الكثير من المغالطات الواقعيّة والأخلاقيّة.

إن واحد من شروط النقد الحقيقيّة هي المعرفة، وكثير من النقد الحاصل على الساحة الثوريّة ونتاجها الفكري يفتقر إلى معرفة حقيقيّة بتفاصيل الواقع لذلك نرى غيابا للنقد الحقيقي وخجلًا في التعامل معه.

إن نقد النظام بعد الثورة أصبح مسألة بديهيّة، لكن نقد الثورة أصبح خجولًا كما ذكرت. وهذا واحد من الإشكاليّات الحقيقيّة في الثورة، وفي السينما التي أُنتجت بعد الثورة وفي جميع وسائل التعبير، كما وأشرت سابقًا نحن بحاجة إلى نقد حقيقي وموضعي للثورة وللنتاج السياسي والثقافي والفني خلال الثورة والابتعاد عن الروايات التقليديّة التي تمّ تناولها طيلة العشر سنوات. إذا ما ابتعدت عن المحافل الثوريّة أو وسائل التواصل الاجتماعي ستجد الكثير من الروايات الأخرى عن الثورة وعن سير الأمور، ليس بالمعنى السلبي، وإنّما في ذكر مجموعة من الحقائق والتواريخ وطريقة تفاعلها على أرض الواقع وهذه الروايات بحاجة للظهور وبحاجة للنقد، أيّ الفهم وفهم تداعياتها على أرض الواقع.

حاولتَ في فيلمك 300 ميل، أن ترصد مآلات الثورة. وقد عملت في منطقة الثورة والخطر. حدثنا عن هذه التجربة، عن صعوبات العمل في بيئة خطرة، عن أثر البيئة المحيطة على العمل نفسه؟ عن شروط جهات الإنتاج؟ وعن ضغوط البيئة التي عملت على فيلمك فيها على العمل نفسه؟ عن رقابتها على العمل إن وجدت؟

حاولت من خلال فيلم "300 ميل" أن أقدّم نقدا وقراءة مختلفة للثورة، فالسؤال الأساسي في الفيلم هو عن المسافات المقطّعة في سوريا والمنطقة، والتي بدأت منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الذي أسّس للدكتاتوريات في المنطقة التي حكمتنا باسم القضيّة الفلسطينيّة، كما حاولت من خلال الشخصيات الأساسيّة مساءلة الفعل الثوري بحد ذاته، فالسؤال للناشط "عدنان الغجر" وللمقاتل "أبو يعرب" كان: أين هي الثورة من كلّ الانتهاكات التي تحدث؟

لكنني لا أريد من ذلك القول إنّه لا توجد ثورة، كنت أريد ان أقول إن الثورة موجودة، وهنالك ثوار يدافعون عن ثورتهم مهما حدث وبالرغم من الأخطاء التي يواجهها الثوار بأنفسهم. أمّا من خلال شخصيّة نور، فكنت أحاول القول عدم جواز إقحام الأطفال في الحرب، فنور كانت تصوّر عالمها الداخلي ولا تصوّر الدم والجثث، وهذا أيضًا كان بمثابة قراءة نقديّة للصورة المقدّمة عن الضحايا والأطفال الموتى في سوريا.

حاولت من خلال فيلم "300 ميل" أن أقدّم نقدا وقراءة مختلفة للثورة، فالسؤال الأساسي في الفيلم هو عن المسافات المقطّعة في سوريا والمنطقة

عندما صورت الفيلم في حلب عملت في بيئة مختلفة كليًا، ففي سنتي الثورة الأولى كنت أتنقل بين درعا ودمشق، وكنت أعرف هذه المناطق جيدًا وكان لدي صلات مع كثير من الجهات في الثورة، وهذا ما سهّل الكثير علي في التنقل والحركة وفهم الواقع ولم أكن أتصرف آنذاك على أنّني مخرج، ولكني كنت كما الجميع، أتصرف على أنّني مواطن يساهم في الثورة قدر استطاعته وفي أيّ مكان يمكن أن يوضع فيه. في حلب اختلفت المسألة كليًا، فأنا لم أكن أعرف المدينة جيدًا والثورة في الشمال لديها الكثير من التعقيدات المختلفة عن الجنوب، وهي مفتوحة على حدود واسعة مع تركيا، وربما حلب هي المدينة الوحيدة التي كانت الثورة في داخلها أيّ أنّ الثوار سيطروا على جزء كبير من المدينة، كلّ ذلك خلق بيئة عمل معقدة وخطرة للغاية، ولكن ما ساعدني هو دعم الناس والأصدقاء الذين تعرّفت عليهم تدريجيًا. لم أكن أصوّر أي شيء في حلب. كنت أدرس المشاهد التي أريدها وأنتظر اللحظة المناسبة التي أعرف أنّها مفيدة للفيلم. لكن لم يكن ذلك بالأمر السهل وسط معارك طاحنة وقصف عنيف، أي أن تصنع فيلمًا وسط ذلك الظرف ولا تدع الحدث هو من يرسم الفيلم.

هل أنت راضٍ عن فيلمك اليوم؟ ولم؟

لا أعتقد أنّني راض عن الفيلم وهذا ليس نوع من التواضع ولكن الفيلم لم تتوفر له ظروف إنتاجيّة جيدة، فقد أنتجت الفيلم طوال ٤ سنوات، حصلت على مجموعة من المنح لكنها لم تكن الشرط الجيد لإنتاج فيلم بهذه النوعيّة. في كلّ مرة ندخل فيها غرفة المونتاج، نعتقد أنّ الفيلم لم ينتهي ولكن هناك لحظة ما نقرّر فيها أن ينتهي دون قناعة. ومع مرور الوقت يبقى ذلك السؤال: ترى هل أنهينا الفيلم بالطريقة والسرديّة المناسبة؟ هل استخدمنا هذه المواد بالطريقة الأمثل؟ كما أنّنا في هذا النوع من الأفلام دائمًا ما نواجه مواد في غاية الحساسيّة والتأثير، وفي كلّ مرة أشعر بالرغبة في وضع جميع المشاهد المصوّرة في الفيلم.

سألتك السؤال السابق، كمدخل إلى سؤال أخر، متعلق بالعلاقة بين الثورة والسينما. إلى أي حد برأيك طغت الثورة على السينما من جهة، وهل تمكنت السينما من التعبير عن الثورة سينمائيًا وليس كقضيّة؟

لم تطغَ الثورة على السينما ولكنني أعتقد أنّ الثورة تحولت إلى نوع من الشعار السينمائي، أي أنّ الثورة تحولت كنوع من الشعار المستخدم في الأفلام، أنت تعرف أن هنالك الكثير من النصوص والأفلام التي تتناول الثورة لكنّها لا تقدم أي قراءة أو إضافة على العناوين الأساسيّة التي تتكرر خلال السنوات العشر الماضية.

هل تعبّر كلّ أفلامك عن رؤيتك، سواء عن الثورة أو الحب أو؟ وهل من الضروري أن تكون الأفلام معبّرة عن رؤية المخرج؟

هذه الفكرة هي بالضبط جوهر السينما، فالسينما هي قراءة ذاتيّة للحياة والأفكار والمشاعر، لذلك بدون رؤية المخرج لا يوجد فيلم جيد، ولا يكفي أن يكون لدى المخرج رؤية، إنّما يجب عليه أن يكون قادرًا على تحقيق رؤيته الخاصة. في شروط الإنتاج الحاليّة يستطيع أيّ مخرج بإمكانات جيدة صناعة فيلم، لكن هل نعتبر ذلك سينما؟

تقول في مقالك: "إنّ التصور القائم على أن الفيلم السينمائي هو عمل فني لا تتدخل فيه السياسة وهذا ما أثير في النقاشات الأخيرة، لا يمكن أن يحاكم أخلاقيًا كونه يعبر عن وجهة نظر الفنان، لهي في الواقع غير صحيحة. ولطالما كان الفنان-المخرج له مسؤوليّة كبيرة في رسم التصور والصورة لما يمثله فكريًا وفلسفيًا وأخلاقيًا، وبالتالي، فإنّ وجهة النظر التي تحاول أن تعزل الموقف السياسي عن السينما لهي في غاية الغرابة، والتي تقول إنّ السينما تترفع عن الواقع السياسي وأنّ الفنان ليس خطيبًا".

يبدو لي هذا الكلام إشكاليًا جدًا. لأنّه يطلق عدّة أسئلة: من يحدد من هي الأخلاق أولًا؟ ولأنّه يُتبع الفن للسياسة من جهة أخرى؟ ولأنه يضع قيدًا على المخرج أو الفنان من جهة ثالثة؟ وأيضًا: أليس الفنان صاحب رؤية تقتضي بالضرورة الخروج من شروط الوعي المكوَّن (بفتح الواو) أيّ من السائد نحو تقديم اللا سائد؟ فإذا رضخ الفنان لمفهوم "الأخلاق" السائد أو لتصوّر الجموع عن الأخلاق ماذا يبقى من الفن؟

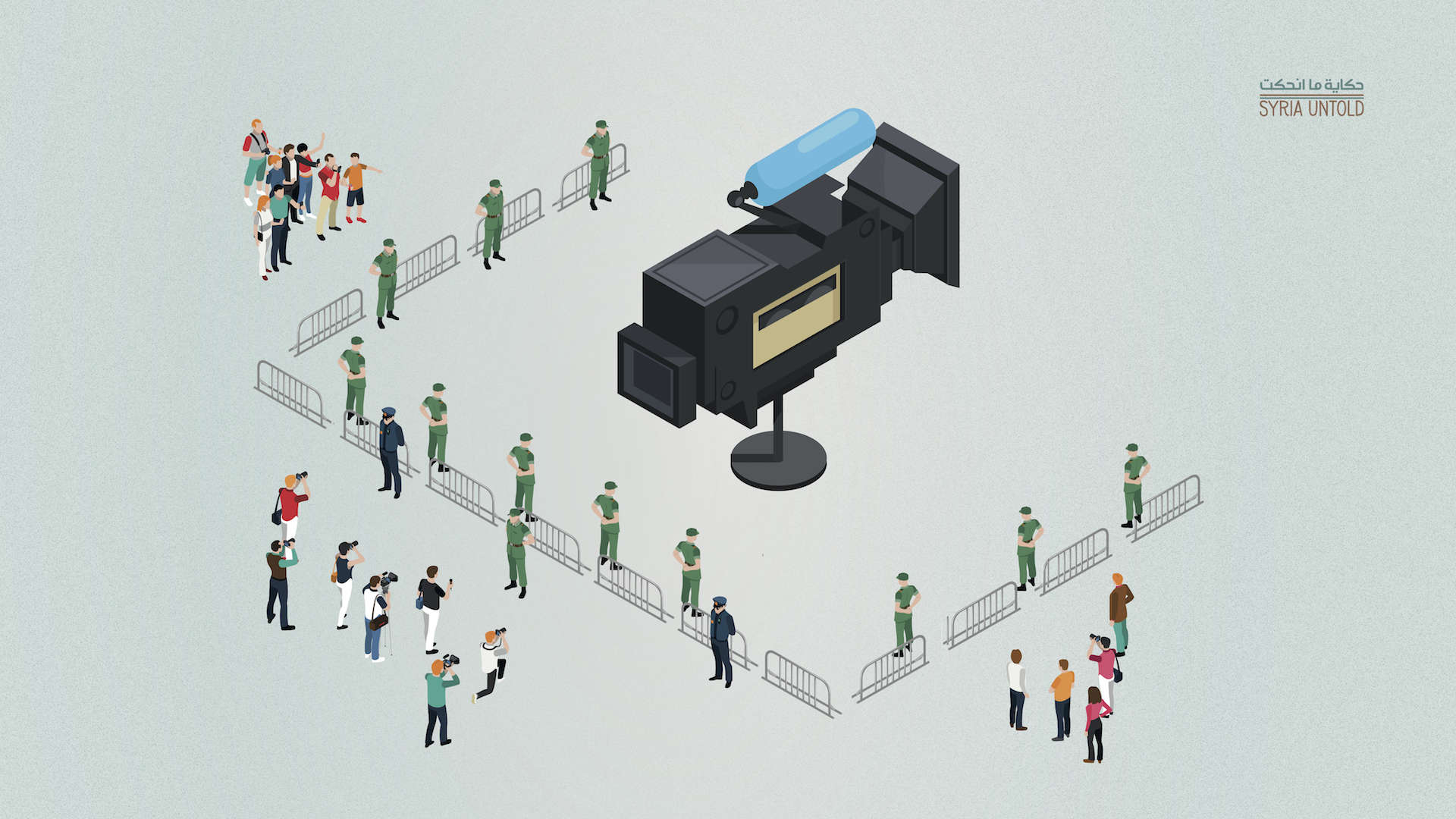

نضال الدبس:لماذا نحن دائماً وراء الكاميرا، بينما السلطة تقف أمامها؟ (17)

23 كانون الثاني 2021

نعم هذه النقطة إشكاليّة وتحتاج إلى نقاش طويل، ولكن أنا لا أميل إلى عزل الفنان في مرتبة عن المجتمع، أي أنّه يجب أن يكون فاعلًا ومنفعلًا مع الأحداث وليس بمكان المراقب. لا نستطيع فهم الواقع والحياة دون الاشتباك معها ودون معايشة جميع تفاصيلها وإشكالياتها. إذاً فالفنان يحتاج أن يكون منخرطًا في الجدال السياسي والأخلاقي والفكري على أرض الواقع، وبالتالي هو من يحدّد الأخلاق التي يريد أن يدافع عنها، وهو يختار الفكرة السياسيّة التي تكون أقرب إلى توجهه الفكري ويحدد طريقة معالجتها. أنا أتحدث عن الدوافع هنا ولا أتحدث عن الشكل أو القالب الذي سيقوم الفنان باختياره. لقد أشرت في المقال أن التوجهات الأساسيّة في السينما خلقت من الجدال السياسي والأخلاقي الذي أفرزه المجتمع، وبالتالي لم يكن في وقت من الأوقات هناك فصل الفن عن السياسة، ولكن تختلف كثافة التعبير عن ذلك وفق المرحلة التي يمر بها المجتمع أو الدولة، ففي مراحل تأسيس العقد السياسي والاجتماعي للدولة يختلف عن مرحلة الرفاه للمجتمع، ففي أوقات يحتاج الفن أن يعبر بشكل واضح عن الموقف السياسي والأخلاقي للفنان لأنه يساهم في تكوين الوعي وتعزيز القيم التي يدعمها أو يدافع عنها، أما في حالة الرفاه الاقتصادي والسياسي لا يحتاج الفنان إلى أن يوّضح فنيًا توجهاته الفكريّة والأخلاقيّة، إنّه يتوجه أكثر نحو الحياة التي يختلف شكلها كليًا، فزمن الثورة يختلف عن زمن نهوض اقتصادي أو سياسي في بلد ما.

تقول في مقال لك "إنّ أيّ قضية حساسة بحاجة للوقوف على إشكالياتها وتحليلها وفهمها، فنحن أمام قاتل وضحيّة ولكن لا نستطيع أن نفهم ماذا وراء كلّ هذا القتل والعنف". أتفق معك عمومًا حول ما قلت، ولكن قد أختلف معك في مسألة هل من مهمة السينما تحقيق ذلك؟ هل تقدر حقًا أن تفعل ذلك؟

هذه ليست مهمة، إنّها أحد سمات السينما التي تعالج بعمق الوقائع. أنا هنا لا أتحدث أيضًا عن الشكل ولكنني أتحدث عن قدرة السينما على معالجة الأفكار بعمق، وهنالك أفلام عظيمة استطاعت معالجة قضايا معقدة بطريقة ساحرة ونالت حماسًا عالميًا. تعالج السينما طبقات مختلفة من الصوت والصورة والتحليل والفلسفة والشعر تستطيع أن تجمع كلّ تلك العناصر في الفيلم وهذا ما يمنح طبقات مختلفة من القدرة على معالجة الواقع وتقديمه. السينما برأيي هي فهم، ولكنه فهم من نوع مختلف، فهم على مستويين بصري وحسي، وبالتالي قد نشاهد أفلامًا نشعر بها دون أن تكون فكرتها واضحة لكنها تخلق شعورًا ما يدفعنا للسؤال، وهذا ما أعتقد أنه المهمة الأساسيّة للسينما وربما الفن عمومًا، دفعنا لطرح الأسئلة ومحاولة الإجابة عنها. لا يمكن لفيلم أن يلم بجميع جوانب قضيّة ما ولكن هناك أفلام تقدّم قراءة لواقع ما، لأفكار ما، تدفعنا في النهاية للسؤال أكثر أو التفكير أكثر.

تقول في نقدك للأفلام المنتجة غربيًا عن سوريا: "حيث تشترك أغلب هذه الأفلام (المنتجة غربيًا عن سوريا) بوجود شخصيّة رئيسيّة تكافح ضمن حرب دمويّة لا نعرف عن هذه الحرب سوى عناوين رئيسيّة يعرفها جميع السوريين المعارضين للنظام. تكافح هذه الشخصيّة من أجل الانتصار دون أن تلامس أيًا من الإشكاليّات الأساسيّة التي تواجه هذه الشخصيّة. إن تناول هذه الإشكاليات سيضع الجمهور أمام أسئلة معقدة ستخلق لديه إرباكًا، لذا تبعد جهات الإنتاج هذه الأسئلة وتختصرها إلى معادلة بسيطة (البطل فردي أو أفراد في مواجهة الموت). أي أنّ القيمة الوحيدة التي يركز عليها، هي شجاعة البطل في عبثيّة وضبابيّة ما يحدث".

مرة أخرى: هل حقًا من مهمة السينما أن تشرح كافة الإشكاليات التي تعاني منها قضيّة ما؟ هل تقدر على ذلك أساسًا؟ أم مهمتها أن تقدم فنًّا وفق شروطها السينمائية دون أن ترضخ لأيّة ضغوط من خارج مجالها السينمائي؟

إنّ هذه المقاربة من الأساس تضع الفنان أو المخرج بمنزلة محايدة عن الواقع، هل تعتقد أنّ هنالك أحد يمكنه أن يكون محايدًا في القضايا الأساسيّة وخصوصًا السياسيّة والإنسانيّة وفي مراحل الثورة؟ أنا لا أعتقد ذلك، هنالك من يختار أن يخفي موقفه السياسي لأنّ هنالك توجهات إنتاجيّة معينة. وهذا ما يدفع الفنان أو المخرج لاختيار قضايا ليست ذات طابع إشكالي أو من الممكن أن تلقى نوعًا من الدعم والتمويل. لكن بالأساس لا وجود لفنان دون موقف سياسي وأخلاقي واضح.

حين سألتك السؤالين السابقين، لم أكن أقصد أن يتهرب الفنان من موقفه السياسي أو يخبِّئ موقفًا ما، كما لم أكن أقصد أنّ على السينما أن تعالج مواضيعها بخفة. بل كان سؤالي متعلقًا بإشكاليّة تأتي بعد النقاط التي ذكرتها أعلاه وأنا متفق معك بشأنها بالكامل. ولهذا سأحاول أن أطرح مثالًا، حتى تبدو الإشكاليّة واضحة لكلينا. مثلًا إذا قررت أنا أن أخرج فيلمًا عن قصة حب في الثورة. الموضوع الأساسي في الفيلم هو الحب، وبالتالي من الطبيعي جدًا كما أرى أن يكون تركيز الفيلم سينمائيًا على هذه المسألة. الأمور الأخرى المحيطة بقصة الحب هذه: الثورة، الاستبداد، الإرهاب، المال السياسي.. كلّها قضايا موجودة أوظفها بما يخدم ثيمة الفيلم الأساسيّة وبما يجعل قصة الحب هنا مخرجة سينمائيًا بشكل صحيح. لكن هناك من يأتي بعد الفيلم، ويقول لك: ها أنت لم تنقد الاستبداد جيّدًا؟ أنت تساهلت مع مسألة الإرهاب؟ أنت لم تفعل كذا؟ سؤالي هنا بالذات: هل يتحمل الفيلم قول كلّ ذلك صراحة؟ فإذا أردت الإجابة عن كلّ هذه الأسئلة في الفيلم، قد تفشل الحكاية الأساسيّة للفيلم، وإذا لم أقدم هذا، سيحتج الجمهور أو النقاد أو "الثوريون" ... كيف تقرأ هذه الإشكاليّة؟

هذا السؤال يعود بنا، ربّما، إلى جوهر المشكلة الأساسيّة، وهو مرتبط بمسألتين، الأولى تتعلق بسياق السينما كأداة للروي، بمعنى كونها لغة، فما هو المدى التي تستطيع فيه هذه اللغة أن تعبّر فيها عن الأفكار، أنت تعرف أنّ واحدًا من ميزات اللغة أنّها تستطيع التعبير عن أفكارنا، وذلك ما يجعلنا نستخدمها في التعبير عن جميع جوانب مشاعرنا واللغات الأكثر غنى هي الأكثر قدرة على التعبير، وبالتالي: هل السينما قادرة على إنتاج أفكار كثيفة تتناول جميع جوانب إشكاليّة ما؟

إنه سؤال مفتوح، فبالتأكيد من خلال ساعتين أو ربما ثلاث ساعات، لا تستطيع أن تتناول كلّ ذلك بنفس الكثافة، لأنّ اللغة السينمائيّة محكومة هنا بوسيط الزمن، فعندما نقرأ رواية ما، نحن لا نحدد ثلاث ساعات لقراءتها، إنّنا نقرؤها من خلال الزمن الذي تحتاجه قراءة هذه الرواية، فأحيانًا نحن نقرأ سطرًا ونتوقف عنده لعدّة أيام وربما أشهر ونعود لقراءة الرواية. هذه النقطة إشكاليّة، أود أن أنوّه لها كي أنتقل إلى النقطة التالية وهي خصوصيّة السينما كلغة، كونها تستطيع أن تكثّف المشاعر والصور، وإذا كنت صانع جيد للسينما وثمّة قارئ جيد للسينما، من الممكن أن تكثّف جميع النقاط التي تحدثت عنها: الحب والثورة والإرهاب...، نحن أمام إشكاليّة حقيقيّة، تحمل عدّة أوجه ولا أستطيع أن أجادل الآن حول إذا ما كانت السينما تستطيع تناول كلّ شيء ولكن أنا أعرض لك المسألة من وجهة نظري. إذًا، مازلنا أمام عدم وضوح في قدرة قراءة هذه اللغة وقدرة هذه اللغة على التعبير عن خصوصيّة الأفكار وتجاربها، ومن جهة أخرى أنّها تستطيع أن تكثف المشاعر والأفكار كالشعر، وأنا أميل لأن أقول إنّ السينما مازالت في الإطار الشعري لها كصيروة للغة، وهي مازالت تبحث عن قدرتها على أن تكون قادرة على أن تتحول لشكل آخر، وإنّ محاولة سينما هوليود خلال العقود المنصرمة هي محاولة لفرض شكل معين من الممكن قراءته على أنّه لغة، وفي هذا السياق كتب الناقد الأمريكي، سيد فيلد، كتابًا يشرح فيه طريقة كتابة الأفلام التي يتم إنتاجها في هوليود، عندما تطّلع على ذلك الكتاب، تجد أن هذه الطريقة تساعد على قراءة الفيلم ومعرفة المفاصل التي من الممكن أن تخلق تفاعلًا بين الجمهور والمادة المكتوبة والمصورة، وهي في الحقيقة تخلق نوعًا من المتعة التي تستطيع فيها أسر قلوب المشاهدين، إذا ما أنتج الفيلم بحرفيّة وعمق، ولكن هل تستطع تلك اللغة أن تحمل من الناحية الواقعيّة جميع الأفكار التي ذكرتها، هي مشكلة معقدة برأيي، وبالتالي لا وجود لإجابة حاسمة في هذا المكان.

سؤالي هنا، وهو أيضا مستند إلى اقتباسك في سؤال سابق: إلى أي حدّ تحدّد شروط الإنتاج الغربي أو غيره "هويّة" السينما السوريّة؟ إلى أي حدّ تتدخل في ذلك؟

أعتقد أنّ الإنتاج الغربي قد حدّد شكل وهويّة السينما السوريّة ما بعد الثورة.

ما الذي تعمل عليه حاليًا؟

أحاول أن أنهي فيلمي الطويل الثاني وهو تحت عنوان "حكاية لا تُروى بالصور"، أحاول من خلاله استكمال رسم تصوري عن الثورة السوريّة وسياقها الجغرافي والتاريخي. وفي هذا الفيلم، أحاول أن أضع الصراع في سياقه الفلسفي أيضًا من الناحية الدينيّة وصراع العقل والنقل إذا جاز التعبير وتدور أحداث الفيلم في إدلب شمال سوريا.

بماذا يحلم عروة المقداد سينمائيًا، وبماذا يحلم في الحياة؟

هنالك الكثير من الأحلام، أنت تعرف أنّنا منفيون في بلاد غريبة مسلوخين عن بلدنا وثورتنا وماضينا وحاضرنا، بماذا سوف نحلم إذاً؟ بأن تكون الحياة أكثر عدلًا مع من تركناهم ورائنا يقاسون الويلات؟ أريد الخلاص لهم جميعًا.

أمّا سينمائيًا، أريد أن أصنع فيلمي الطويل الأول (فيكشن) وأن يكون فيلمًا سينمائيًا حقيقيًا، أي أن أستطيع روي حكايتي بالصور.