طالما عُرف الشاعر والكاتب فرج بيرقدار، بوصفه معارضًا شرسًا لنظام الأسد، فمنذ وقوفه أمام قاضي التحقيق في مرافعته الشهيرة، ليحاكم القضاة والنظام والمحكمة والاستثناء السوري المديد، وهو يُعرّف بصفته تلك، والتي استحقها عن جدارة سنوات السجن الطويلة.

لكن، كلّ من عرف فرج وعايشه، يقول إنّ الشاعر والإنسان فيه أكبر من السياسي بكثير، لهذا أردنا في هذا الحوار/ الملف، أن نبتعد عن السياسة ونقترب من فرج الشاعر، من تلك المساحات الشخصيّة التي تعنيه وحده، عن الطفل الذي كانه وما يزاله، عن علاقته مع أمه التي تبادل وإياها كتابة الشعر، كلّ على طريقته، عن حمص بنهرها العاصي الذي سمّى ابنه على اسمه، عن علاقته مع الوقت وأشياء أخرى كثيرة، اتسع صدره ليبوح بها لنا في هذا الحوار الشفيف، والحزين ربّما، لكن الجميل أيضًا كروحه التي تطوف حول الكلام.

تعني لك حمص الكثير، وقد قلت الكثير عنها، لذا لن يكون سؤالي عن مدى عمق حبك لحمص، بل سيكون عن حمص بطريقة أخرى، عن طفولتك هناك: ما الذي تتذكره الآن من ذاك الطفل الذي ولد في رحم حمص؟ أيّة ذكريات ما تزال تحتفظ بطزاجتها؟ ما الذي تراه من ذلك الطفل الصغير الآن؟ ما الذي كان يفرحه؟ يحزنه؟ يثير دهشته؟

في أواخر العهد العثماني في سوريا هرب أحد أجدادي من قائمقام حمص لخلافات عائليّة، والتجأ إلى منطقة في الضواحي تدعى "تير معلة". لم أعرف هذه المعلومة إلّا عندما بدأت أعي وأسأل عن سبب الزيارات المتبادلة بين أهلي وبعض الأقارب من عمومتنا الذين بقوا مقيمين في المدينة، وكنت أستغرب لكنتهم الحمصيّة التي بقيت على حالها.

رغم نشأتي في تير معلة، إلّا أنّني سأتحدث عن بعض ذكريات طفولتي المتعلقة بهذه المدينة الفردوسيّة.

لم أكن دخلت المدرسة بعد، حين أخذتني أمي معها إلى حمَّام السوق في حمص. في الطريق شاهدت عربة عليها فاكهة شهيّة، رأيت جارتنا تشير إليها وتقول لأمي: نزل الخوخ يا أم حسن.

وقفت بجانب العربة ورحت أتذوق هذه الفاكهة العجيبة. فجأة انتبهت أمي وأنَّبتني طالبة أن أدع الخوخة التي في يدي. لم أفهم سبب منعها لي، ففي منطقتنا لا أحد يمنعنا من أكل ما يصادفنا أو نصادفه من تين ومشمش ولوز ورمان وعنب وبطيخ. ابتسم صاحب العربة وهو يعيد الخوخة لي قائلًا "صحتين عمو".

في الحمَّام فوجئت أنّ جميع النساء عاريات. كان المشهد خارجًا من إحدى الأساطير التي لم أكن قد قرأت عنها بعد. ولكن سرعان ما انطوت خطوات الزمن حتى بدا أنّي لم أعد طفلًا كثيرًا، فحُرِمتُ من مرافقة أمي إلى تلك المملكة المسحورة.

حين صرت في الصف السادس، أنزلني أخي الأكبر معه إلى المدينة من أجل تصويري. حينها أكلتُ أول وأطيب سندويشة فلافل، وحضرت أول فيلم سينما.

أمّا أجمل ذكرياتي مع حمص فهي ذكريات الشباب وليس الطفولة. أعني بعد انتقال دراستي في الصف العاشر إلى المدينة، وتعرّفي إلى فرقة المسرح التي يديرها فرحان بلبل، معلِّمي في المدرسة والشعر والحياة، وكان معظم مثقفي حمص من أصدقاء الفرقة. ضمن هذا الوسط أينعت بذور الوعي والإبداع والسعادة والأمل والمحبة والصداقات ومعنى الحياة وجمالياتها المفتوحة على نفسها وعلى المستقبل.

(مَن قالَ حمص مدينةٌ لم يحسنِ التأويلْ

سأقولها امرأةً، ومرآةً، وسرواً سامقاً في الروحْ

سأقولها نهراً، يجيد بلاغة العصيانْ).

تربطك علاقة خاصة بأمِّك، علاقة امتدت لأن تكون أمك هي أمّ رفاقك أيضًا، حدثنا في المستوى الأول عن علاقتك الشخصيّة مع أمك، عن علاقة أمك مع شعرك (هل أفسحت لها مساحة داخل قصيدتك؟)، ثمّ بعد ذلك حدثنا عن أمك التي هي أمّ رفاقك وأمّ السوريين أيضًا. الأم الصامدة التي احتملت الكثير أثناء سجنك، كيف قاومت ليل سجنك الطويل؟ وليل الدكتاتوريّة الطويل أيضًا، بكل ما يعني ذلك من مخابرات وعسس وبيئة اجتماعيّة خائفة؟

ما مِن شيء أو أحد يستطيع أن يشدَّ القوس بي إلى النهاية أكثر مما يفعل الشعر، وتفعل أمي. سألت نفسي مرارًا: لماذا؟ ولم أعثر على الجواب تمامًا. كأنّ لأمي أجنحة تنشر ظلالها على البيت والقرية والحقول. كانت تتابع دروسنا في السنوات الأولى من المدرسة، وكانت حينها أميَّة لا تفكّ الحرف، ولكنها تعلمت الأحرف معنا وبنا ومن خلالنا، وحين بلغت الستين تعلمت القراءة والكتابة. كنتُ ولدًا نشازًا عن إخوتي وأقراني، وكنت أشعر أنّ أمي هي أكثر من يتفهَّم تمرّداتي الاجتماعيّة، ويتحمُّل تبعاتي في خياراتي السياسيّة والحياتيّة. في الصف العاشر نشرتْ جريدة "العروبة" في حمص قصيدةً لي، وكانت أمي لا تبيع فرحتها لأحد. حينها أخبرتني أنّها تقول الشعر باللغة المحكيّة، وأنّ جدي (أباها) شاعر مُجيد بالمحكيّة أيضًا. كانت تعتقد أنّي جدير بوراثته شعريًا.

في إحدى حملات الاعتقال كثرت الحواجز على الطرقات، فساعدتني أمي بتهريب المنشورات من دمشق إلى حمص.

حسيبة عبد الرحمن: بقيت في سوريا كي لا يُقال أنّ أهل كفرسوسة طردوا الأقليّات

12 تشرين الأول 2021

إيمان أمي بالله عميق وقوي، وثقتها بي وبإمكانياتي جعلتها تستبعد أيّ احتمال لاعتقالي. لهذا خفت عليها كثيرًا بعد اعتقالي، فكتبت لها من زنزانتي قصيدة أشدّ فيها أزرها وأطمئنها عن أحوالي، على أمل أن أتمكّن من تهريبها سريعًا، ولكن لم أستطع إيصال القصيدة إليها إلّا بعد قرابة سبع سنوات، كنتُ مقطوعًا خلالها بصورة تامة عن العالم الخارجي.

لا أعرف كيف صارت أمي واحدة من الأمهات اللواتي اعتبرهنَّ السجناء أمهاتٌ للجميع. ربّما لأنّ لديها ثلاثة أبناء في السجن، وربّما لأنّها كتبتْ قصيدة ردًّا على قصيدتي، وصار المعتقلون يتناقلون بعض أبياتها، وربّما لأنّها استطاعت أن توصل محبتها للآخرين عبر شبك الزيارات، وربّما لأحاديثي عن قصصها حين كانت تأتي إلى دمشق لتراني وأنا مطلوب.

كان ملفتًا لي أنّ أمي حاضرة في قصائدي منذ مجموعتي الشعريّة الأولى، ولكن في كتابات السجن صار حضورها طاغيًا. بمناسبة وبدون مناسبة، وأيًّا يكن موضوع القصيدة، فإنّ أمي ستجد مسربًا كي تحضر. بعد سنوات بات الأمر مؤرِّقًا لي، فقرّرت إعادة النظر في كثير من القصائد لعلّي أجعل حضورها منطقيًا أو عاديًا.

لم أعرف حقيقة وحدود معاناتها إلّا بعد الإفراج عني. حدثتني كيف كان كثيرون لا يجرؤون أن يلقوا عليها السلام، وعن لوم الناس لي لكوني دمَّرت مستقبلي بعد أن كنت في وضع لا يحلم به أقراني. ولكنها كلّما شكت كانت تنهي حديثها بأنّ الناس معذورون: المهم يا بني أنّهم يتحدثون الآن عنك بكثير من الاحترام ، ويدركون أنّك لم تضيِّع مستقبلك.

تبدو لي علاقتك مع الوقت إشكاليّة (وربّما علاقة كلّ معتقل سياسي أيضًا). حدِّثني عن هذه العلاقة، الوقت في المعتقل، والوقت في زمن الحريّة. كيف تقضي وقتك الآن؟ كيف تنظّم يومك؟ وفي النهاية هل تشعر بأنّ الوقت غلبك، أم أنّك قد تمكنت من ترويضه؟

قبل 45 عامًا، قلتُ في إحدى مقابلاتي إنّني أتمنى لو كان يومي 48 ساعة. بعد اعتقالي 14 عامًا صرت أشعر أنّ الوقت شحيح جدًا، ولا أعرف كيف يمكن أن أعوِّض تلك السنوات. الوقت لمثلي في السجن أرحب ممّا هو في الخارج، إلّا أنّه لزج وزئبقي، ثقيل ورجراج، دنِس وعاطل عن العمل في كثير من الأحيان. السجن زمن أكثر منه مكانًا. أن تخسر مالًا أو رهانًا أو عملًا أقل وطأة بكثير من أن تخسر عمرًا. والوقت في السجن يكرّر نفسه إلى حد الابتذال، إلى حد الجفاف والعطش. ولكن حين يضيق المكان فلا بأس من تطاول الزمن. في السجن ليس هناك ما يستدعي أن تركض من أجله، أمّا في الحريّة فأنت تركض وتركض ولا تصل. أعتقد أنّ السيطرة على المكان ممكنة بطريقة أو بأخرى، والزمن ليس كذلك رغم اضطراره إلى محايثة المكان أو التعايش معه. تحدثت مرارًا عن علاقتي بالوقت داخل السجن، ومع ذلك لم أصل إلى تحديد إيقاعه وكنهه بالضبط. ربما عليّ أن أضيف الآن إلى كلّ ما سبق أنّ الوقت عمومًا، وفي السجن خصوصًا، سيف ذو حدين. أعني يمكن أن يقطعك، ويمكن أن تقطع به، أو تزرع، أو تحصد.

تقول في أحد حواراتك إنّك عاجز عن الضحك من كلّ قلبك. متى تفرح حقًا، وإن كان فرحًا قليلًا؟ ما هي اللحظات التي تشعر بها أنّك أقل حزنًا أو أنّك تمتلك قليلًا من الفرح والضحك؟ لا أعرف لمَ استوقفتني هذه المسألة وأثّرت فيّ كثيرًا، هل هذا بسبب الدكتاتوريّة التي سرقت "الضحك من القلب"؟ أم يضاف أيضًا المزاج الشخصي للشاعر؟ أم بسبب خيبات كثيرة تراكمت لديك؟

لا أعرف كيف حدث ذلك. لقد أصيب مجرى الضحك بجرح عميق، بل بتخرُّشات وتهتكات جعلته مثل نايات بحّاء. صحيح أنّ ظروف حياتي منذ الطفولة كانت مدروزة بالأشواك، ومطعونة بما لا يُحصى من الخيبات، غير أنّي بقيت قادرًا على الضحك بين حين وآخر. بعد السجن اختلفت الحال. أشعر كأنّني نسيت الضحك، أو أنّني أفقت ذات يوم فلم أجده. لا شك أنّه تعرّض للسرقة، مثله مثل سرقة العمر، وكلاهما لا يُعوَّض. قد ينجح المرء في أن يتعلَّم ويتقن أمورًا كثيرة، ولكن الضحك ليس من بينها. ربّما هناك ضحكات تشرَق بالدمع، أو تغصّ بها الأعماق. أتحدث عن الضحك ملء القلب وليس عن الفرح، أو الفرح الداخلي على الأقل. أمور كثيرة ما زالت تجعلني أشعر بالفرح بيني وبين نفسي، منها قراءتي لكاتب شابّ أنجز نصًّا إبداعيًا عاليًا، أو قراءتي لخبر يتحدث عن تفوّق أحد اللاجئين السوريين في ميدان من الميادين، أو اللقاء بصديق قديم فرّقتنا السجون وجمعتنا المنافي، أو اكتشاف أنّ الفرق بين النشيد والنشيج في لغتنا وواقعنا ليس كبيرًا. في السجن خسرتُ جَلجَلة الضحك وجلالته أيضًا، وخسرت شيئًا آخر شديد الأهمية، هو الإحساس بقداسة الخبز ومتعة أكله. أنا الريفي الذي لم تكن تقتنع معدته بأقل من رغيفين أو ثلاثة صرت أنفر من الخبز. ليس فقط لأنّهم كسروا أضراسي، وإنّما أيضًا لأن أكبر جولة تعذيب تعرضت لها كانت بسبب المطالبة بخبز صالح للأكل.

تقول عن نهر العاصي إنّه "سيد بلاغة العصيان، وهو في الواقع معلمي الأول، ولا أستطيع إلّا أن أكون وفيًًا له، حتى لو شَح أو تبخر أو تواطأت النذالات عليه". وأيضًا أطلقت على ابنك اسم "عاصي". حدثني عن علاقتك مع هذا العاصي: العاصي النهر والعاصي الابن. حدثنا عن طفولتك بجانب الأول، والأيام التي تقضيها اليوم بجانب الثاني.

العاصي سيرة نفسه، وسيرتي، وسيرة سوريا. نهر كان في منتهى السخاء والكرم، كلّ ما فيه وعلى ضفافه مشاع؛ السمك والتين والرمان والقرّة والجرجير وقصب الزلّ والفطر والتوت البريّ والطيور والمروج والأشجار والظلال والينابيع وليالي السمر. بقي النهر على هذه الحال إلى أن جاء نظام البعث فسمَّمه بكيمياء معامل السكر والمصابغ والسماد الآزوتي. تلوَّثت المياه ونفقت الأسماك وهجرت الطيور ضفافه وأشجاره، وطغى البعوض، بمعنييه الحرفي والمجازي. صارت الروائح فيه كريهة وخانقة فهجرناه في النهارات وفي الأماسي. هكذا اختصرتْ سيرةُ العاصي سيرةَ سوريا. ربما يمكننا أن نقرأ سِيَرًا مشابهة لهذه في بردى والخابور وقويق. علاقتي بالعاصي أورثتني جرحًا لا يعرف نزفُه كيف يتوقّف. كان موت العاصي كما لو أنّه نعيٌ لسوريا. السجناء يتبادلون أحلامهم وخططهم بشأن ما سيقومون به فور الإفراج عنهم. أنا عشت طفولتي وشبابي في غرفة بشبَّاكين كبيرين يطلان على العاصي، ولهذا كان حلمي أو خطتي أن أصل إلى القرية ليلًا، وأن لا أدقّ الباب على أهلي قبل أن أنزل إلى العاصي ولو لساعة أو صلاة. للأسف لم يكن القمر على هوى الساري، فلم أستطع تنفيذ الخطة إلّا في اليوم التالي. قلت لأخي الأصغر عبد الوكيل أن يرافقني إلى النهر. كان يمشي أمامي وأنا أتبعه وأتذكّر المسافات والخطوات. ارتبكت قدماي فجأة، فقلتُ لأخي: ذاكرتي تخبرني أنّنا الآن على ضفة النهر. هزَّ أخي رأسه موافقًا، وأشار لي أن أتبعه. بعد بضعة أمتار توقَّف وهو يشير بإصبعه إلى جدول صغير يكاد يختنق: هذا ما تبقّى من العاصي. بعد أربع سنوات رُزقت بطفل أمّه من مدينة حماة التي يربطها العاصي بحمص، فأسمينا الطفل عاصي. قلت في نفسي إنّني سأرعى الطفل كما رعاني في طفولتي العاصي. كنت أنتظر أن يكبر الطفل لأشرح له عن خصوصيات وأسرار نهر العاصي وكيف اختار أن يسير من الجنوب إلى الشمال بعكس كلّ أنهار سوريا، وأنّ أباه فعل شيئًا مشابهًا في عهد نظام الأسد، ولكن الطفل، الذي صار شابًا الآن، لم يكن معنيًا بمثل هذه الأمور. لقد بالغ الطفل في تميّزه إلى حد التوحُّد. الآن أرى فيه نفسي وإن كان هو أكثر تمردًا وعصيانًا، وأرى فيه تعويضًا ولو رمزيًا لذكرياتي عن ومع نهر العاصي.

لا تتوفر لديك صور عن فترة شبابك أو طفولتك، والأمر يعود لقيامك بسحبها من عند جميع الأصدقاء. لماذا فعلت ذلك؟ وكيف ظهرت صورة لك في اللوموند رغم "رقابتك" على صورك؟

نعم للأسف أنّ كلّ ما في أرشيفي الآن هو صوري ما بعد عام 2000. كلّ صوري قبل ذلك اندثرت. في بداية الثمانينيات من القرن الماضي اتسع نطاق حملات الاعتقال على حزب العمل الشيوعي، وطلب مني الحزب أن أتخفَّى احترازيًا. من بين الاحتياطات التي قمت بها حينها أنّي سحبت صوري من عند الأهل والأقارب والأصدقاء تحسّبًا من وقوعها في يد الأمن ومعرفة ملامحي من خلال الصور. ورغم دقة احتياطاتي فوجئت بعد الإفراج عني أنّ جريدة اللوموند الفرنسيّة نشرت عام 1997 صفحة عني فيها صورة لي وأنا بلباس طلبة المرحلة الثانوية "الفتوّة". قيل لي إنّ صديقي الراحل جميل حتمل عثر عليها لدى أحد ما، وقد كانت هي الصورة الوحيدة المتوفرة لنشرها في اللوموند. في الواقع أنّني وضعت صوري مع بعض الوثائق التي أراها مهمة ضمن أكثر من مغلف ثم ضمن علبة معدنيّة ودفنتهم في إحدى زوايا ساحة دارنا. بعد الإفراج عني شاهدتُ في المكان الذي دفنت فيه العلبة بناية كبيرة من طابقين. تلك هي حكاية عدم امتلاكي لأيّ صور عن طفولتي وشبابي. أقدم صورة لي كانت بعد خروجي من السجن وعمري فيها خمسون عامًا.

شاركت في سبعينات القرن الماضي مع وائل السواح وفادية اللاذقاني وحسان عزت وجميل حتمل وبشير البكر ورياض الصالح الحسين وآخرين في إصدار كراس أدبي، وقد سُجنت بسبب ذلك. حدثنا عن هذه التجربة؟ ولم خافت الدكتاتوريّة من كراس أدبي؟

في عهد حافظ الأسد اتسعت وتعمّقتْ الديكتاتورية السياسية، لتغدو ديكتاتوريّة شموليّة، أي بالمعنى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإعلامي إلخ. في ظل ديكتاتوريّة من هذا النوع يصبح حتى التظاهر لتمجيد الأسد أو نظامه ممنوعًا إلّا بقرار مخابراتي، فما بالك بكرَّاس أدبي ينشر قصصًا وقصائد لا تحترم الخطوط الحمراء التي أخذت تنداح وتتكاثر.

كانت هيئة تحرير الكرّاس تضم نخبة من الكتّاب السوريين الشباب الذين ضاقوا ذرعًا بهذا الواقع وبالصمت عليه أو الاستسلام له. في هذا المناخ ولدت فكرة الكرّاس، وكان أكثرناً وعيا بها وحماسًا لها الصديقان وائل السواح والراحل جميل حتمل، لينضم إليهما فادية لاذقاني وحسان عزت وبشير البكر ورياض الصالح الحسين وخالد درويش وأنا. كان لنا نظام داخلي أو لائحة تحدد مهامنا وخط النشر ومن يمكن أن ينشر، وحين طُرحتْ فكرة البحث عن اسم أدبي لهذه النشرة أو المجلة، فازت فكرة أن لا تكون هناك تسمية، وذلك تحسبًا لاحتمال تعريضنا للمحاكمة بحجة أنّ لدينا مجلة غير مرخَّصة. وهكذا جرى التعارف على تسمية ما نصدره بالكراس الأدبي. كنا نتواصل مع كتّاب من الجيل الذي سبقنا، ونعرض عليهم نشر ما لا يمكن لصحف السلطة أن تنشره، وهكذا نشرنا قصيدة ممدوح عدوان عن تل الزعتر، وقصيدة لعلي الجندي، وقصة بالغة الجرأة اجتماعيًا للصديق محمود شاهين. لم يكن إصدار الكراس شهريًا ولا فصليًا، وإنّما حين تتوفر المواد وإمكانيّة الطباعة. بعد ثمانية أعداد اعتقلت المخابرات الصديقين رياض الصالح الحسين وخالد درويش، وحين أطلق سراحهما، بعد أسبوعين، أخبرانا أنّ التحقيق معهما كان بشأن الكراس وكيف وأين نطبعه ومن يموِّله إلخ. في الواقع رياض وخالد لم يكونا معنيين بمثل هذه الأمور.

اجتمعنا كهيئة تحرير، وتناقشنا طويلًا في ما سنفعل، وانتهينا إلى قرار مواصلة إصدار الكراس.

بعد إصدار العدد التاسع صيف 1978 اعتقلتني المخابرات الجويّة، وجرى التعتيم على اعتقالي بضعة شهور. كانت تجربتي في الاعتقال وأساليب التعذيب أشدّ وطأة ممّا نعرفه، أو ممّا هو معهود في اعتقالات شعبة المخابرات العامة وشعبة الأمن السياسي.

بعد الإفراج عني اجتمعنا أيضًا كهيئة تحرير، ولم نتناقش طويلًا كي ننتهي إلى قرار التوقّف عن إصدار الكرّاس.

شهادات عن فرج بيرقدار

عرفت شعر فرج قبل أن أعرفه شخصيًا، وحفظت مقاطع من ديوانه "جلسرخي" (أعتقد أنّه ديوانه الثاني)، وأنا في المدرسة الإعداديّة، لأنّني علمت أنّه "معارض"، وأنّه من اللون السياسي الذي كنت "أحبه". وحين جمعتني الحياة بفرج شخصيًا، كان ذلك في مجال آخر، يناقض الشعر ويشبهه في الوقت نفسه، أقصد مجال العمل السياسي المعارض.

العمل السياسي الشائع، بحساباته وبرودته العقليّة المصلحيّة وابتعاده عن العاطفة، إنّما هو نقيض الشعر، ولكن العمل الذي جمعني بفرج، هو عمل سياسي من نوع آخر، إنّه بالأحرى "عمل ضميري"، عمل يشتعل بالعاطفة ويرسم عالمه المراد كما تمليه الأماني، أو كما تُكتب القصيدة التي يمليها قلب. هكذا كان فرج (لم أعد أذكر اسمه الحركي حينها)، الذي كنت، لفترة قصيرة، على "علاقة خيطيّة" معه، في تنظيم حزب العمل الشيوعي، يتوقف ونحن نسير في شوارع دمشق كي يحتج على مظاهر الأوساخ المتروكة في الشارع، أو على منظر باص البلديّة المحشو حشوًا بالركاب، أو على منظر عجوز يشحذ على الرصيف أو طفل يعمل عند كومجي. كان فرج يؤمن بلا شك، وأنا مثله، إنّ من السهل أن تختفي هذه المظاهر مع وصول "الشرفاء" إلى السلطة. لا تغيب عن ذهني تغضنّات الهم الثابتة على جبين فرج، التي تقول إنّه لا يمكن السكوت على أمورنا البالغة السوء، لا بد أن نفعل شيئًا.

في تلك الفترة كان يمكن أن أصف فرج بأنّه "شاعر حركي"، لا يكتفي بكتابة الشعر، بل يعمل على "شعرنة" العالم بالفعل.

ذات يوم، كنّا نسير في باب مصلى، وكان باص البلدية المترع بالركاب يقلع من الموقف هناك، وفجأة نسمع صراخًا جماعيًا ويتوقف الباص. كان قد سقط أحد الركاب المعلّقين على الباب أمام الدولاب. انشغل معظم الناس في اللحظات التالية بملاحقة السائق الذي هرب خائفًا، أمّا فرج فقد اندفع صوب الطفل المصاب. ثمّ قال لي لاحقًا: "يميل الناس إلى أن يعاقِبوا أكثر من ميلهم إلى أن ينقِذوا".

لا بدّ لي أيضًا أن أضيف في نهاية قولي، إنّه في سياق عملي على كتاب "قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا"، كان فرج بذاكرته الجيّدة ومعلوماته الآتية من موقعه القيادي الذي كان له في التنظيم، كريمًا بوقته ووفيًا بوعوده.

فرج بيرقدار عالم قائم بذاته. جاء من قرية تير معلة الملاصقة لحمص، حاملًا تمردّه وقصائده وقلقه. تعرّفت عليه مع ثلّة من الصحب، بينهم عمر قندقجي، الفتى الوسيم الرقيق الذي مارس سحره على الجميع، قبل أن يغدو محاميا علمًا في حمص، دافع عن كلّ متهم سياسي، بدون تمييز، ودفع لذلك ثمنًا، وميخائيل سعد، الذي يحمل في جيبه، أنّى اتجه وأقام، ضيعته "حزّور" المرميّة بإهمال على حوافّ مصياف، وقد حملها معه حتّى إلى مونتريال فعاش فيها هناك أعوامًا طويلة، قبل أن تفاجأه الثورة فتعيده كما كان فتى مشاغبًا ومناضلًا، موفق سليمان الفتى الذي تكبر في داخله الحياة ولا يكبر أبدًا. كان عمر أوسمنا وأذكانا، وكان ميخائيل أكثرنا حكمة وعمقًا، وكان موفق أوصلنا للودّ، بينما كان فرج أكثرنا حضورًا وحياة. كان يضجّ شعرًا ويورق قصائد ويسيل عذوبة دون أن تبدو على ملامحه القاسيّة العذوبة. وسرعان ما أحسست أنْني جزء من شعره وحياته وثورته الصاخبة. لم يكن فرج ثوريًا ولكنه كان ثورة بحدّ ذاته. لا يبدو عليه الرومانسيّة ولكنه قد يكون أكثر من عرفته رومانسيّة وإحساسًا وعطفًا.

لكنه كان ولا يزال صلبًا. لم تعجبه في حياته الحلول الوسط، ولم ترُق له المراوغة والمساومة. قال لي مرّة: "هل نحن على حقّ؟"

تردّدت لحظة قبل أن أجيب: "نعم، أعتقد ذلك."

فقال لي: "إذن لم يتعيّن علينا أن نتنازل؟"

فرج شاعرٌ ماردٌ، يطوّع الكلمة كعجينة صانع الزجاج، ولكنّ ما في داخله أكبر من القصيدة. كان يشرب الشعر ولا يرتوي، وكان يحسب أنّ الشعر جميل وفاتن وغني، ولكنه ليس كافيًا. بالنسبة إليه لم يكن ثمّة بدٌ من العمل. فانضمّ إلى رابطة العمل الشيوعي، وسرعان ما صار قياديًا فيها، وتسلّم مهامَّ شديدة الحساسيّة، وكان يدفع نفسه دفعًا إلى قلب الأشياء. لا يكتفي فرج بالهامش، ولا يؤمن بحماية القادة، بل يعتقد أنّ القائد يجب أن يكون في المقدمة، وأن يضرب مثلًا. وكان أن اعتُقل، تمامًا كما ينبغي لمناضل أن يفعل. وقتها ابنته وابنة رفيقتنا شفق، التي اعتقلت أيضًا وعُذِّبت لسنوات، كانت في الثالثة من عمرها. وحين خرج بعد نحو أربع عشرة سنة، كانت تستعدّ لدخول الجامعة، تربيها جدّتها في مدينة درعا.

في السجن تعرَض لكلّ نوع ممكن وغير ممكن من التعذيب، وتنقل في فروع التحقيق والمعتقلات، كسجن تدمر سيء الصيت وسجن صيدنايا الذي سيتحول أيام الأسد الابن إلى أسوأ من سابقه. حكم خمس عشرة سنة، وقام العالم والمثقفون والكتاب والفنانون والحقوقيون بحملة طويلة ملحّة لإطلاق سراحه، ولكنها لم تفلح إلّا قليلًا، فقد عفا عنه الطاغية قبل سنة واحدة من انتهاء حكمه.

اعتقل فرج لسبع سنوات دون محاكمة، وحين ارتكب النظام خطأ محاكمته، كان السجين هو من يحاسب السجّان. قدّم أجمل وأصدق مرافعة ضدّ النظام، لم يدافع عن نفسه، ولكن عن سوريا. "باسم الحرية المغدورة في وطني منذ أكثر من ثلاثين عامًا، باسم المحرومين منها ماديًا ومعنويًا، جسدًا أو فكرًا أو روحًا، باسم ابنتي التي لا تستطيع أن تخون طفولتها، وتصدّق الشعارات التي يرغمونها، على تردادها في المدرسة كلّ صباح، أعلن بوصفي إنسانًا وشاعرًا وسياسيًا، أنّ الحريّة هي القيمة الأسمى في فلسفة التاريخ البشري، وأنّي ضدّ من يقف ضد الحريّة"، هكذا كتب في مرافعته في المحكمة، عام 1993.

غير أن فرج لا يكسره سجن ولا يحدّ روحه سياج. ففي السجن عاد إلى الشعر، وعاد الشعر إليه. وحين خرج، صارت القصيدة تتدفّق من مسامّ جِلده صورًا وكلماتٍ وبراكين وشواطئ بعيدة. فالتقفته القصائد والبلاد والشواطئ، حتى بات يُقرأ في أكثر لغات الأرض. لا أعرف إن خذلت فرجًا يومًا، ولكنني أعرف جيدًا أنّه لم يخذلني أبدًا.

عرفت اسم فرج بيرقدار منذ منتصف السبعينات، حينها حضرت له مسرحيّة في مسرح ثانوية عبد الحميد الزهراوي. بعدها سمعت به كشاعر من زميل الدراسة، وحيد نادر، الذي كان يخط طريقه الشعري أيضًا. كان حديث الأوساط اليساريّة بديوانه الأول، كما عرفته سياسيًا وليس شاعرًا في لقاءات ميدانيّة في الشارع، وفي البيوت أيضًا. أفهمه ويفهمني سريعًا حتى إنّه وصل مرة إلى لقاء لتعذّر تفاهمي مع غيره في العام 1986 من المكتب السياسي لحزب العمل الشيوعي، ثم التقينا في المعتقل. وهناك يتغيّر المطلب المباشر حيث يبقى الهدف هو الخروج من ذلك المكان إلى فضاء أرحب، وحيث كنّا ندرك أنّ فضاء الحريّة الحقيقي ليس خارج أسوار المعتقل، وكان فرج بيرقدار الأقدر على التعبير عن ذلك بالكلمات وبلغة مكثفة معبرة، هنا تجد الشاعر وليس السياسي.

حتى بمرافعته الشهيرة أمام محكمة أمن الدولة، استطاع أن يقول ما يريد قوله الكثيرون منا دون أن يستطيع التعبير عن ذلك، ولكن فرج قدّم تكثيفًا وبلغة واضحة، شارحا فيها مأساتنا وطبيعة النظام الذي يعتقلنا.

خرجت من المعتقل في شهر آذار من العام 2000، وخرج فرج في شهر تشرين ثاني من نفس العام، ولكن لم يكن هناك وقت للمتابعة، إذ كان عملي طويلًا جدًا، وبعد ذلك سافر فرج خارج سوريا والتقينا على صفحات التواصل الاجتماعي بحمل هم مشترك، ألا وهو الحريّة لهذا البلد وشعبه. وبمخزونه اللغوي استطاع أن ينقل هموم الناس إلى العالم بصورة أوضح وأكثر بساطة.

يبقى الشاعر فرج بيرقدار بنظري أكثر قدرة وتعبيرًا عن السياسي فيه، وأتمنى أن يبقى متلمسًّا قضايا السوريين بشعره، وكلّ الشكر لهذا القدر الذي جمعنا معًا في فترة زمنيّة واحدة.

لم يكن فرج بيرقدار، في نظري، مجرد صديق، كنت أراه فارسًا منقرضًا، في عصر لم يعد يحتمل الفرسان؛ كان كذلك وهو بعثي، وخارج الأحزاب، ثمّ وهو يحاول البحث عن حزب ينضم إليه، وهكذا كان وهو سجين. سأكتفي بكتابة بعض المواقف التي كانت بيني وبينه، لأنّها الأصدق، ولأنّني سأكون مسؤولًا عمّا أكتبه.

كنت سجينًا سياسيًا عام 1976 عندما عاد فرج إلى سوريا، بعد أن تمّ إيقاف منحته الدراسيّة إلى إحدى دول أوروبا الشرقيّة، زارني في سجن حماه المدني، وكان غاضبّا، ويريد الانخراط في عمل سياسي ضدّ نظام حافظ الأسد، فأوصيته بالتعرف على إسماعيل محفوض، وبعد خروجي من السجن، انفصلت، مع آخرين، عن جماعة 23 شباط، وحاولنا تأسيس تجمع سياسي، كان إسماعيل محفوض أبرز المنظرين له، وكان فرج بيرقدار معنا. بعد فترة غير طويلة، اعتقلت المخابرات السوريّة إسماعيل محفوض في بيروت، وانتهت تجربتنا.

كان فرج ما يزال غاضبًا، ويبحث عن حزب، فوجد ضالته في رابطة العمل الشيوعي، وانضم إليها، ولم أكن مؤيدًا لانضمامه ذاك، وبقينا أصدقاء كما كنّا، في كلّ حالاتنا.

في بيروت، بعد السجن، أديت خدمتي العسكريّة، ولما كنتُ قد سُرّحت من عملي كمعلم على المادة 85، ذهبت إلى بيروت وعملت في جريدة القاعدة، التابعة لجبهة التحرير الفلسطينيّة. وفي أحد الأيام جاء فرج إلي مقر الجريدة مع صديقته "شفق"، التي ستصبح زوجته لاحقًا، وغادرنا المكان معًا، وكنّا في المصعد، عندما قلت لفرج: "أقترح عليك أن تبقى في بيروت، في بيتي، وأنا أتكفل بالبحث عن عمل لك، فتكريس اسمك كشاعر سوري أهم من عملك السياسي، ففي سوريا كلّ يوم يولد عشرات السياسيين، ولكن قد يمر عقد من الزمان قبل أن يولد شاعر، والبلد بحاجة لك كشاعر أكثر من حاجتها لك كسياسي". قبل أن يرد فرج بادرت رفيقته وحبيبته شفق قائلة: "إذا أنت هربت من مسؤولياتك السياسيّة، فليس كلّ الناس مثلك". نظرت إليها بحزن وقلت: "آمل يا سيدتي أن لا تندمي يومًا على ما قلته الآن".

في دمشق، وبعد سنوات، كنت قد عدت إلى سوريا، بعد سقوط بيروت بيد الإسرائيليين عام 1982، وكان فرج ملاحقًا من قبل الأمن ومتخفيًا، وزوجته في السجن، وكنت قد اشتقت لرؤيته فرتب لي المرحوم جميل حتمل موعدًا معه. وفي شوارع مساكن برزة، أمضينا عدّة ساعات معًا، نتحدث في كلّ شيء، وكان في جيبي 500 ل.س، فوضعتها في يده، وقلت له: هذه لك، فأنت بحاجة ماسة للنقود، قال: سأقبلها فقط إذا كانت تبرعًا منك للحزب، قلت له: أنا لا أتبرع لحزب لست مقتنعًا بأفكاره، هي لك. قال: لن أقبلها. وكدنا نتخاصم، ولكني أعرف عناده في مواقفه المبدئيّة، فقرّرت قبول شرطه، وافترقنا، ولكن بقي فرج، في ذهني، الفارس المنقرض، الذي كان يشبه فرسان العصور الوسطى، والذي كان يموت من أجل كلمة شرف قالها.

من حسن الحظ أنّ فرج عاش.

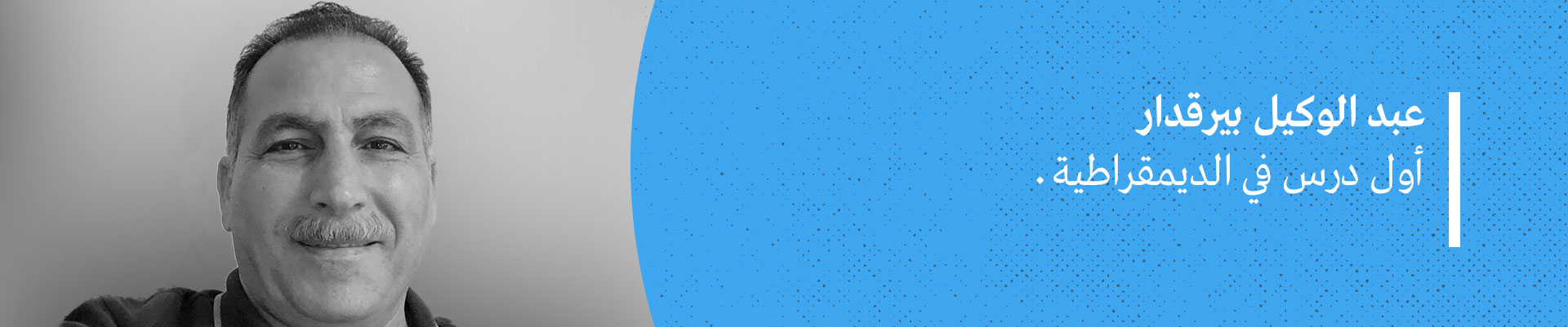

في السادسة من عمري (وأنا الآن في الثامنة والخمسين) كان وقوفي الأول على المسرح في مواجهة الجمهور. آنذاك، شكّل أخي فرج فرقة مسرحيّة في قريتنا (تير معلة) المتواضعة، وكنت أحد أفراد هذه الفرقة ولي دور ثانوي ضمن المسرحيّة.

ومنذ بداياتي المدرسيّة الأولى، بدأت أحفظ كلّ ما يكتبه أخي فرج من شعر، مشجعًا لي بأنّني سوف أُلقي بعض قصائده حين يكون مريضًا.

في بداية المرحلة الثانوية والمراهقة أتعبت أهلي، وكان حديثا خاصًا بيننا بعد طلب من الوالدة لتحقيق ما يتمنونه، وهنا كان الدرس الأول لي بالديموقراطيّة والرأي الآخر، حي قال لي إنّنا الآن أصدقاء، وهذا كان مستهجنًا في بيئة ريفيّة، لأنّ للأخ الأكبر سطوة الأبوة.

في سفر فرج الأول (إلى بودابست عام 1976)، كان هناك على صعيد الأسرة مشاعر أسى وغربة ورحيل، وكنت عاجزًا عن فهم مشاعره، إذ فيما الجميع غارق في دموع الغياب المرتقب كان هو صامدًا بكنزته السوداء. لاحقًا علمت، أو ربطت صلابته تلك، بما يخطّط له من احتمالات التخفّي والغياب الطويل والتعذيب والصمود المرتجى.

في زيارتنا الأولى إلى سجن صيدنايا بعد اعتقاله وعدم رؤيته لخمس سنوات، قال لنا السجان إنّ فرج يطلب من إدارة السجن أن تكون زيارة خاصة أو إلغاء الزيارة (أي ضمن غرفة تتيح لنا العناق وليس على شبكين لا يتيحان سوى مصافحة رؤوس الأصابع)، ولكم أن تتخيلوا أمًّا وأخًا وابنة يرتقبون زيارة سجينهم بعد غياب خمس سنوات في سجن تدمر وعدم معرفة إن كان حيًّا أو ميتًا، وقد استجابت إدارة السجن لطلبه أخيرًا.

خرج فرج من السجن وكنت رفيق تفاصيله لعدّة شهور، حاولت بما أنا فيه من وعي مراقبته بحياديّة تامة. ومنذ ذلك الحين أحترمه كسوري دفع ضريبة آراءه ومواقفه (كما الكثيرين) دون استعراضات مجانيّة لتبدأ رحلة صداقتنا الواثقة والواعية. كما كنت أتلمس منذ بداية وعيي أنّه يحاول تكريس عدّة مفاهيم يؤمن بها، ويرتبط ذلك بالشعر والجنون والنبوة. وكثيرًا ما دخل في مواجهة (ضمن أصول الاحترام) مع والدي المتعصّب والمتشنج لرأيه كما ينبغي لشخصيّة الأب حينها، لكن فرج كان واضحًا بسلوكيّاته ومواقفه وقناعاته ومواجهته، وأذكر حين خلاف بينهما، ارتفاع نبرة الوالد رحمه الله وتوجيه كلام قاسٍ لأخي فرج، ليرد فرج بجملة مختصرة: "لو تعرف شو في بهالراس ما كنت حكيت معي حرف".

أنا فخور بأنّني تلمست وعايشت كلّ ما كان في هذا الرأس من نبل ومصداقيّة وقوة رغم فداحة الضريبة والغيابات.