(نُشر هذا النص في حكاية ما انحكت باللغة الإنجليزيّة قبل أيام قليلة من انفجار مرفأ بيروت صيف العام 2020)

في كلّ صيف، حتى أصبحت في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمري، كنت أقضي شهورًا ثلاثة في بيت جديّ في تلكلخ، وهي بلدة صغيرة في غرب سوريا، تقع شمال الحدود مع لبنان، حيث أعيش الآن كشخص بالغ.

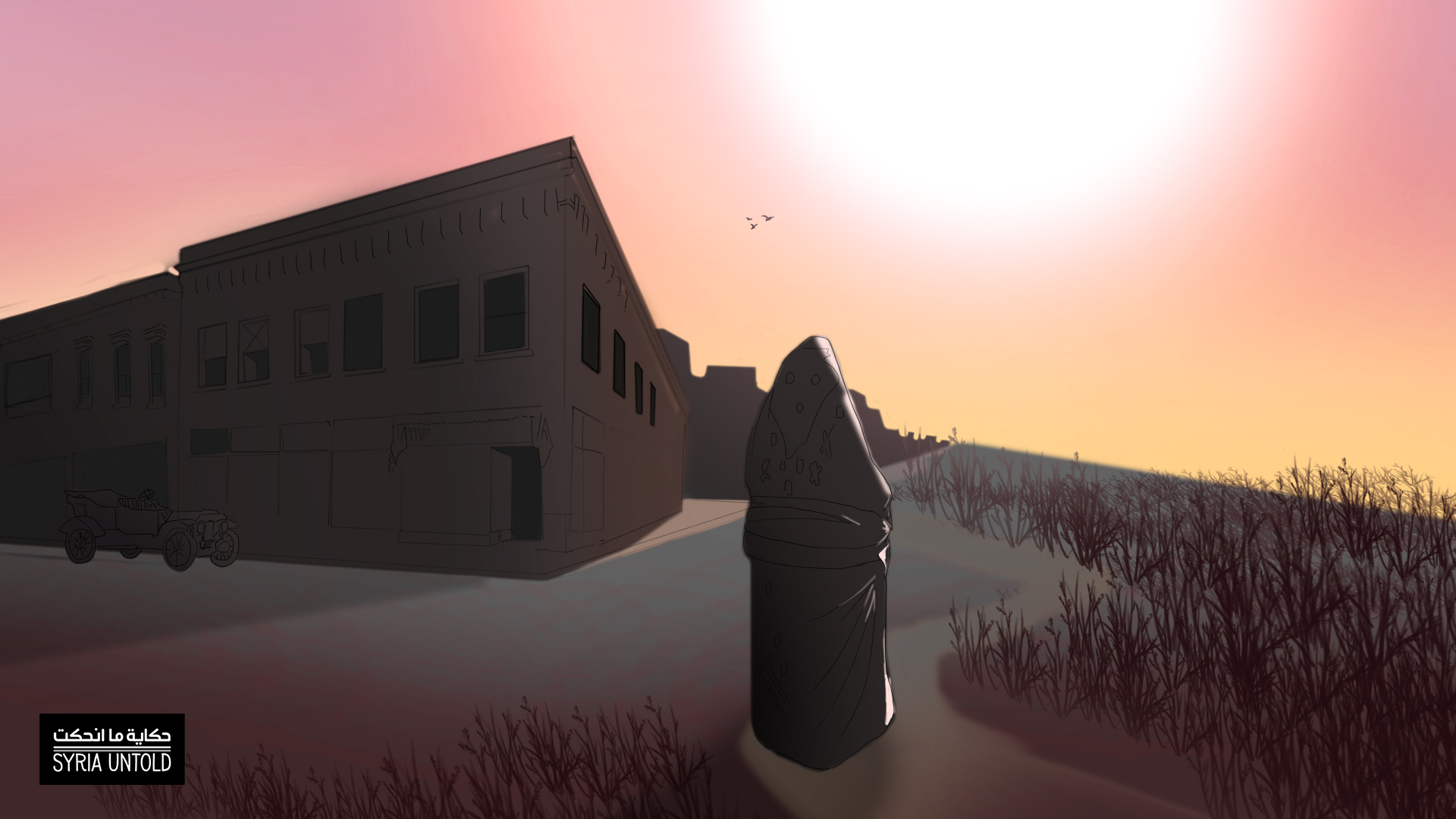

كنت أقضي ساعات طويلة في تلك الأصياف الحارة التي لا نهاية لها، في التنزه عبر البلدة مع تيتا، مفتونة بثقتها بنفسها وبسهولة تنقلها في تلكلخ، وكأنّها ضبعانة (أنثى الضبع) مرقّطة تهرول عبر مملكة السافانا. يدًا بيد، كنّا نعبر من طرف إلى آخر، عابرتين التلات الصغيرة وتجمعات الشجيرات كي نتناول شايَ وقهوة ما بعد الظهر، في بيت أحد إخوتها أو أخواتها الثمانية. كانت تدخل كلّ بيت برأس مرفوع وعيون كستنائية جذلى، مدركة أنّ وصولها سيُحدث ضجّة ما.

كان وصول أي شخص، أو هكذا بدا لي، يثير الضجيج. كانت هذه التجمعات صاخبة ومليئة بالضحكات، والشائعات التي لا تنتهي، وبالنقاشات الحادة التي تتحوّل إلى دموع، وباستراحات الصلاة، وباستراحات أكثر للتدخين. كان يوجد دائمًا ما لا يقل عن عشرات الأشخاص؛ أبناء العمومة والأخوال، وأبناء عمومتهم وأخوالهم، وأبناء أخوال أبناء العمومة.. وهكذا.

تلكلخ هي الموطن التاريخي لعشيرة الدندشي، والتي تمتّعت ببعض السلطة السياسيّة خلال فترة الحكم العثماني. لكن، وبعد اندماج سوريا ومصر في دولة واحدة في نهاية خمسينيات القرن الماضي، أدت قوانين الإصلاح الزراعي إلى أن تفقد عائلة الدندشي معظم ممتلكاتها ومكانتها السياسيّة. أجدادي الأربعة من طرف أمي من عائلة الدندشي، وكنّا كلّما دخلنا بيتًا، يقول إخوة أمي ضاحكين "ها هي زوجة الآغا قادمة"، في إشارة إلى جدّي الذي مُنح اللقب الشرفي، والذي مُنح لعدد من رجال الدندشي خلال الفترة العثمانيّة.

على الرغم من أنّ القريّة أصبحت فقيرة مع مرور السنوات، إلّا أنّ الدندشيين بقوا، بطريقة أو بأخرى، مرتبطين ارتباطًا وثيقًا ببعضهم البعض عن طريق الزواج والقرابة، وبقوا متشبثين بوضعهم التاريخي كملّاك للأراضي، وكآغوات وباكوات وباشاوات، مظهرين ذلك كلّما سنحت لهم الفرصة.

"تيتا" كانت تعرف كلّ شخص في تجمعات تلكلخ تلك، وكذلك كلّ من كان في طريقه إليها.

عند كلّ زاوية مررنا بها، وعند كلّ دكان وقفنا عنده، وفي كلّ أوتوكار (سيارة أجرة) ركبنا فيه، كانت تعرف قصص وحكايات الأشخاص هناك؛ من كانوا يحبون قبل الزواج، كم من الأموال حصلوا عليها من أقارب الأم المقيمين في المملكة العربيّة السعوديّة (سواء وصلت هذه الأموال في الوقت المحدّد أو وصلت متأخرةً)، ومن زاروا في مدينة حمص خلال الأسبوع الفائت، وما إذا حصل أيّ توتر خلال العشاء، وإذا كان الأمر كذلك، فهل كان هذا التوتر حاصلًا بسبب عدم تقسيم مبلغ بيع الأراضي بشكل عادل بين الأشقاء، أو بسبب علاقة حب تجمع ابنتهم بشخص ما من خارج عشيرة الدندشي دون علم والديها.

تلكلخ كانت من هذا النوع من البلدات؛ الكلّ يعرف الكلّ، والجميع متطفّل بنفس مقدار القلق الذي يعتريهم. كانت حيواتهم تدور حول تلكلخ، مثلما تدور الكواكب حول الشمس.

نظرة أخيرة إلى البيت

في العام 2011، وبعد شهور قليلة من انطلاق الثورة السوريّة، وضع جديّ، مثلهما مثل باقي الوجوه المألوفة لي في تلكلخ والتي جعلتها "تلكلخ-ي"، ثيابهما ومستنداتهما في حقيبة، ونظرا نظرة أخيرة ثقيلة على منزلهما، ثمّ هربا.

تركا البلدة نحو مصير شائع بشكل مؤلم في هذا الجزء من العالم، لكنه مصيرٌ يصعب التصالح معه. في تلك الموجة الأولى من الرحلة، عندما عبر مئات الأشخاص الحدود إلى لبنان وتركيا القريبتين، بدا الأمر كما لو أنّ بلدة بأكملها لم تعد موجودة. لم يكن الانتقال تدريجيًا، ولم يكن مخططًا له، كان الأمر أشبه بالزلزال المُفاجئ والمُربك.

قصة سلطانة

16 حزيران 2021

بحلول ذلك الوقت، كان أبناء جديّ؛ أمي وخالاتي وأخوالي، قد استقلوا منذ فترة طويلة بمنازلهم الخاصة بعيدًا عن البلدة الصغيرة التي لم يكن يُمكن أن تمنحهم أكثر من العائلة الصاخبة المُحبّة والألقاب السياسيّة العثمانيّة التي عفا عليها الزمن. أمي تزوجت من أبي اللبناني، وقاموا بتنشئتي مع إخوتي وأخواتي بين غانا ولبنان. أخوالي وخالتي استقروا في بلجيكا وهولندا والإمارات العربيّة المتحدة، مع توقفات قصيرة في يوغسلافيا السابقة.

ليس الأمر أنّ أبناء وبنات جديّ قد انفصلوا تمامًا عن تلكلخ. في كلّ مرة عادوا فيها قبل الحرب، كان الأمر يبدو كما لو أنّ شيئًا لم يتغيّر (وفي الحقيقة لم يتغيّر أيّ شيء). لكن بعد سنوات من العيش خارج البلدة التي نشأوا فيها، تبنوا لغات جديدة، ووجدوا انتماءات إلى مجتمعات أخرى، اكتشفوا روائحَ جديدة، وفاكهة غريبة، ومحطات ترامواي، وحركة مرور مختلفة، وأشياء أخرى يربطون هوياتهم بها. وبالطبع يستثنى من هذا جديّ، اللذان عاشا شيخوختهما بأسلوبهما الصارم، مهتمان فقط بما يتعلق بتلكلخ وأهلها، بدعاباتهم والعروض التي يشاهدونها، وبطقسها، وبآذان مؤذن الجامع الفريد من نوعه، وبالمشي نحو الجزّار المحلي الذي يعرف نوعيّة اللحم المفروم والعجين المفضلَين في طبق "اللحم بعجين".

بطريقة ما، كان جدايّ محظوظان للغاية في نزوحهما، فأبناؤهما يتمتعون بمزايا طبقتهم الاجتماعيّة، وبمنازل يمكن أن تستوعبهما بسهولة، وبشبكة أمان ليست كاملة، قد تتغير بناءً على سياسة المفوضية العامة لشؤون اللاجئين أو الحكومات العنصريّة.

لكن، هذا لا يعني أنّ جديّ لم يكونا مثقلان بنفس الحزن الذي اجتاح باقي السوريين حين طردتهم الحرب من بيوتهم؛ حزن اقتلاع المرء من جذوره. منذ البداية، كان هذا ما كرهته تيتا، لأنّها انتقلت إلى فيلا خالتي في دبي، محاطة بالأحفاد وبالأزهار الجهنميّة (نبات البوغَنْڤيليا)، بعيدة عشر دقائق بالسيارة عن أكبر مركز تسوّق تجاري في العالم، دون أن يُسمح لها بالحزن على ما تركت خلفها. كانت سوريّة محظوظة. كان عليها أن تجمع خسائرها، الصغيرة والكبيرة، وأن تضعها في غرفة ما بعيدة تحت الأرض، غرفة تستطيع وحدها الوصول إليها.

هل يجمع الواتسآب ما فرقه التهجير؟

شيء واحد فقط جعل الأمر أسهل: الواتسآب. في العام 2011، وحين كانت العائلات الجديدة تكافح من أجل فهم حيواتها الجديدة، أصرّ الكثير منهم على البقاء متصلين عبر شبكة الانترنت. في البدء، عانت الأجيال الأكبر سنًا مع الهواتف الذكيّة وتطبيقاتها. قمتُ مع إخوتي بشرح العمليّة لجديّ: انقرا هنا، هكذا ترسلان الصور، لا.. لا انتبها، إذا قمتما بمشاركة منشور ما فإنّ جميع أصدقائكما على الفيسبوك سيطّلعون على ما نشرتماه. في العديد من المرّات كنّا نتلقى اتصالات هاتفيّة في منتصف الليل من تيتا، القلقة والمضطربة، لأنّها أرسلت رسالة ما عن طريق الخطأ إلى شخص خاطئ، أو أنّها، وبطريقة ما، حذفت جميع جهات الاتصال الخاصة بها.

الآن، وخصوصًا بعد وفاة "جدّو"، الذي توفي قبل خمس سنوات، أصبحت تيتا بارعة في التكنولوجيا، مثلي تمامًا، وتقضي معظم وقتها مستخدمة هاتفها الذكي. تتواجد جدّتي في عدّة مجموعات على تطبيق واتسآب، وتصل إليها أفضل الميمات السوريّة والفلسطينيّة واللبنانيّة بمجرد صدورها، كما أنّها أصبحت خبيرة في استخدام الرسائل الصوتيّة التي تحتوي على وصفاتها المطبخيّة وعلاجاتها لأوجاع الأسنان والإنفلونزا التي يعاني منها أحفادها الرُضّع.

ليس الأمر أنّ تيتا، البالغة الثالثة والسبعين من العمر، تميل إلى استخدام واتسآب، بل إنّ هذا التطبيق أصبح يُشكّل عالمها بالكامل تقريبًا، كلّ المستجدات والقصص الموسّعة والنكات تُنقل من زوايا شوارع تلكلخ إلى شاشة هاتفها الذكي. اللاجئون، من في مثل سنّها، ليس لديهم اهتمام بالتكيّف مع بلدان وأنظمة جديدة وجدوا أنفسهم يعيشون داخلها. هم جيل الواتسآب الحقيقي. في مجموعات الواتسآب، تلك التي يشاركونها مع إخوتهم وجيرانهم وأحفادهم، يعيدون تكوين شعورهم بالمجتمع كي يبقَ حيًّا.

عن قصد أو من غيره، حين ينتقل الشباب من مكان إلى آخر، فإنّهم عادة ما يعرفون أنّ عليهم محاولة فهم الثقافة الجديدة، والتعامل مع "السكّان المحليين"، وتعلّم لغتهم. لكن حين يكبر المرء، فإنّ هذا الميل ينخفض بشكل كبير. لا أعتقد أنّ السبب يعود إلى أنّ كبار السن هم بالضرورة أقل فضولًا، لكن مع آلام العظام وفقدان السمع، وبحياة انقضت في التكيّف والتأقلم، فإنّهم يفضلون أن يكونوا محاطين بما هو مألوف ومريح. لقد سئموا من الأشياء الجديدة.

أستطيع أن أشعر بهذا حتى حين تجلس تيتا معنا، نحن أطفالها وأحفادها. عدم ارتياحها يحوم في الغرفة مثل الضباب. نحكي كثيرًا بالإنجليزيّة (وهي لغة لم تهتم أبدًا بتعلّمها)، ونناقش الأسماء والمدن وبرامج التلفاز التي لا تعرفها. لو كانت في تلكلخ، في بيتها، وكنّا نجري هذه الأحاديث فلن تهتم، لأنّنا في مساحتها وهي من تتيح لنا مساحة لهذه الأحاديث.

بالنسبة للسوريين كبار السن، فإنّ العقد الماضي تسبّب في بعثرة الأشياء والخطط التي أمضوا حيواتهم في العمل عليها. لا تريد تيتا أن تكون على بعد عشر دقائق من مركز تسوّق تجاري حيث يقوم الغوّاصون بإطعام سمكة قرش عملاقة على بعد خطوات قليلة من متاجر غاليري لافاييت الغالية. تريد أن تكون في بيتها الصغير، مع مقاليها وتلفزيونها ومروحتها المزعجة وحشرات الربيع المألوفة التي تزحف على عتبة نافذة غرفة المعيشة.

كائنات تنتمي لفصيلة الواتسآب

التهجير القسري واسع النطاق والتحطيم الكامل للمجتمعات ليس بالأمر الجديد، فبعد بداية تحديد ملامح القرن العشرين مع انهيار الإمبراطوريات وتشكيل الدول وصعود القوميات صار التهجير وتحطيم المجتمعات جزءًا أساسيّا من الحياة، وحتى من بناء الإنسان. يكتب الروائي البريطاني الباكستاني، محسن حامد، أنّ أسلافنا تحركوا "بأشكال ملتوية، أحيانًا في اتجاه ما، ومن ثمّ في اتجاه آخر، تحملهم تيارات داخليّة وخارجيّة".

لا يسعني سوى التفكير في الإبادة الجماعية للأرمن، وفي نكبة فلسطين عام 1948، وفي موجات اللاجئين الذين فرّوا من أفغانستان ولبنان والكويت والعراق، قبل أن يتمكن غالبيّة الناس من الوصول إلى الهواتف الذكيّة والواتسآب. ماذا حدث عندما تركوا بيوتهم؟ كيف تواصل مع أحبّائهم؟ الصبر والألم اللذان تحملهما الرسالة، وعدم موثوقيّة الخطوط الهاتفيّة الأرضيّة، ومعرفة أنّه من الممكن عدم رؤية البيت مرة ثانية، ولو حتى في صورة.

سكك حديد منسيّة: عن وسيلة اتصال مفقودة بين سوريا ولبنان

11 تشرين الثاني 2021

اليوم، لا تنتظر تيتا شهورًا طويلة لتسمع أخبار أخيها الذي يعيش في تلكلخ، فهو يرسل لها صورًا لبيتها القديم، والذي تعيش فيه الآن عائلة جديدة، كلّما مرّ به. "لقد طبخنا برغلًا ببندورة اليوم، يا أختي، طعامك المفضل"، أرسل لها أخوها رسالة صوتيّة جديدة. "شجرة الياسمين الواقعة خارج شرفتك قد أينعت، لقد قطفتُ ياسمينة من أجلك".

هذه الرسائل المتبادلة، ليست غريبة أو رومانسية بالنسبة لنا (وإن عنت شيئًا، فهي تعني العكس تمامًا). تشكّل هواتفنا وحواسيبنا المحمولة، وبشكل مؤكد الواتسآب (أو أيّ وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي التي نستخدمها) عضوًا متطورًا حديثًا في أجسادنا، نستخدمها في العمل والأنشطة والتخطيط للرحلات ومشاركة الميمات والأفكار والمقالات. لقد تطورنا إلى كائنات تنتمي لفصيلة الواتسآب.

ما أجده مدهشًا عند مراقبة تيتا والسوريين الآخرين في سنها حين يستخدمون هواتفهم ويرسلون مقاطع الفيديو لأصدقائهم، هو العلاقة غير الخطيّة وغير العضويّة مع الواتسآب. الجيل الأكبر من السوريين الذين أُلقوا فجأة في عالم جديد، حيث أصبح الواتسآب الوسيلة المهيمنة للتواصل والتذكر. لقد أصبحوا محترفين في استخدامه مثل أي فتاة مدينيّة تعلمت في يوم واحد كيفيّة قطف الزيتون برشاقة ميكانيكيّة.

كيف نصنع المعنى؟

هنا في لبنان، اندلعت انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول، إلى حدّ كبير، بسبب ضريبة مضافة على المكالمات الصوتيّة في واتسآب. بالطبع فإن البلاد عاشت فشلًا لفترة زمنيّة طويلة، لكن في الليلة التي أعقبت إعلان الحكومة خطتها لفرض رسوم ماليّة على المكالمات الصوتيّة في واتسآب، هبّ الناس من جميع الأعمار والطبقات والخلفيات الاجتماعيّة في جميع أنحاء البلاد، وهم يهتفون ما ردّده السوريون قبل ما يقارب عقدًا من الزمن: "الشعب يريد إسقاط النظام". في بلاد تُسرق فيه جميع السلع العامة تقريبًا، أو تُسعّر بشكل باهظ جدًا، كان واتسآب هو الخدمة المجانيّة شبه الوحيدة التي لا تتطلب مدفوعات من أي ثمن ولا يوجد في داخله أيّ إعلانات تجاريّة إضافة إلى أنّها خدمة رسائل مشفّرة.

وسط الانهيار الاقتصادي وانتشار الوباء العالمي، يبدو الأمر كما لو أنّ تقريبًا كلّ محادثة أُجريها مع أصدقائي تعود بنا إلى فكرة المجتمع. يرى جزء كبير من جيلي، الذي كبر في عالم من التمدن الجماعي والكوارث البيئيّة والهجرة واللجوء وإدمان تطبيق تويتر والوحدة والعزلة، أنّ المجتمع المادي/ الفيزيائي إجابة قويّة على العديد من الأسئلة. عندما أتمعن في كيفيّة صنع المعنى، فإنّ الأمر يرتبط بطريقة ما بعائلتي أو بأصدقائي أو ببيروت، المدينة المحطّمة والتي أصر على تسميتها بالوطن.

أصدقائي وأنا موجودون على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، منتشرون عبر الحدود، ونعيش حياة متداخلة مع مجتمعات متعدّدة، افتراضيّة وماديّة، ومع ذلك فإنّنا نحمل نزعة عاطفيّة إلى الوقت الذي كنّا نعيش فيه في قرية وننتمي إلى عشيرة ما، إلى مجتمعات منحدرة من عوالم تشينوا أتشيبي وغابرييل غارسيا ماركيز الخياليّة، حيث يعيش الناس قريبين جدًا من بعضهم البعض، وحيث يطبخون وجبات أكثر من الحاجة احتياطًا إذا ما جاءهم زائر ما. نحمل هذه النزعة العاطفية كما لو أنّ تلك المجتمعات الصغيرة لم تكن مليئة بالتوترات الاجتماعيّة، ولم يكن النظام الأبوي والتفكير الجماعي يهمّش الكثيرين، ولم تكن المنافسة والمرارة متجذرة بعمق بين الجيران المتجاورين.

فقدان المجتمع … فقدان العالم

ما هو المجتمع؟ مازلت في طور تعلّم معنى ذلك. من نواح عديدة استغرق الأمر رؤية جدتي تفقد مجتمعها لألاحظ أنّ المجتمع هو المكان الذي نُرى فيه، حيث تكون انتماءاتنا جزءًا من البنيّة التحتيّة نفسها. بالنسبة لجدتي، فإنّ فقدان مجتمعها أدى إلى فقدان مكانها في العالم.

"لن يشعر أيّ سوري في عمري بالانتماء الحقيقي مرة أخرى"، قالت لي، لذلك نقضي معظم أوقاتنا في عقولنا وذواكرنا، متذكرين الأيام السابقة.

"مجتمعي هو ذاكرتي"، يكتب الناقد المسرحي هيلتون ألس في نصه المدهش، المنشور في مجلة ذا نيويوركر، عن والدته والشعور بالوحدة في المجتمعات السوداء في الولايات المتحدة الأمريكيّة. من نواح متعددة، يعد الواتسآب امتدادًا لتلك الذاكرة. من خلاله نخلق مجتمعات جديدة لا مركزيّة تتقاطع عبر عوالمنا العديدة وتعطّل التسلسلات الهرميّة. علاقتنا مع هذه التطبيقات، ومع الإنترنت بشكل عام، جدليّة ودائريّة. نحن نعلم مدى سرعة تغيّر العالم بسبب الأنترنت، كما أنّنا نستخدم الأنترنت كمخدّر بشكل من أشكال الوكالة والسيطرة، وكطريقة للتواصل مع بعضنا البعض لنقول: مرحبًا، نحن هنا، وبطريقة ما ورغم كلّ الصعاب، نحن موجودون.

لا أعتقد أنّ أيّ شيء يُمكن أن يحل محل التفاعل بين البشر. مسك يد الحبيب والشعور بدفء راحة يديه، والضحك بصوت عال مع صديق عند تشغيل أغنية، أحببتموها حين كنتما مراهقَين، بشكل عشوائي في حانة ما، ملاحظة قطرات العرق على جبين شخص غريب مثل قطرات الندى على ورقة نبات ما. لكن وفي نفس الوقت، فإنّ التفاعل المباشر بين البشر، ومن نواح كثيرة، أصبح أكثر توترًا الآن ممّا كان عليه سابقًا. هناك اضطرابات وحركات مستمرة ممتلئة بالخوف والتضحية والشعور بالذنب والاستغلال وإنكار التغييرات المناخيّة والفيروسات.

أظهر لي عملي كباحثة، بشكل رئيسي مع اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان، أنّ العديد من اللاجئين، بغض النظر عن المدة التي عاشوا فيها وتفاعلوا فيها مع المجتمع المضيف، لن يشعروا بالاندماج مثلما فعلوا سابقًا في أوطانهم. كتبت مرة في يومياتي بعد لقاء مع مجموعة من اللاجئين السوريين الرجال، ما قاله لي رجل مُسن ذو عيون بنيّة لطيفة: "لا يمكنك أن تحبي مكانًا لا يريدكِ حتى أن تكوني فيه".

من بيروت إلى نيويورك

لا أحد منا ينتظر من واتسآب أن يبادلنا الحب أو أن يحتاجنا عندما نستخدمه، خارج إطار العالم المادي من حولنا، العالم المادي المُصمّم على سحقنا.

قبل بضعة أسابيع، أجريت مكالمة جماعيّة مع بعض من أقرب أصدقائي اللبنانيين. كان بعضنا في بيروت وآخرون في نيويورك. حدث ذلك بعد مرور أيام قليلة شديدة الصعوبة في لبنان: انتحر رجل في شارع حيث كان معظمنا يعيش حين كنّا في الجامعة، تاركًا من خلفه قطعة من الورق كتب عليها: "أنا مش كافر"، والوقود ينفد، والكهرباء تُقنّن، والعاملات المنزليات الأجنبيّات يُلقين في الشارع بلا مكان يذهبن إليه، ومئات العائلات جائعة ويائسة، كلّ هذا يحدث بينما تبق حكومتنا، والتي نحتج ضدها لسنوات، في السلطة بشكل بغيض.

بأشكال عدّة، أصدقائي وأنا مجرّد مراقبين لكلّ هذا الألم، وغير قادرين على القول تمامًا إنّه ألمنا، لأنّنا لا نتأثر اقتصاديًا أو اجتماعيًا بنفس الطرق مثل آخرين، لكنّنا أيضًا غير قادرين على تجنّب معرفة أنّ هذا حزن جماعي، هوّة عميقة في دواخلنا.

قمنا بهذه المكالمة الجماعيّة لأنّنا كنّا بحاجة إلى بعضنا البعض: النيويوركيون لأنّهم بعيدون عن الوطن، والبيروتيون لأنّهم يحتاجون لإخبار العالم أنّ الوطن يبدو مختلفًا الآن، غريبًا جدًا. لم يُجبر أحد منّا على الفرار، لكن ومن نواح عديدة فإنّنا نحاول التكييف مع هذه الطبيعة المُربكة للبلاد، كما لو أنّ المدينة ابتليت بلغة جديدة مُرهقة وعديمة الجدوى، لا تريد أن تتعلمها.

امتدت الساعات، وأفسحت الدموع والحناجر المنتفخة الطريق للضحك والنكات، وفي النهاية استمعنا إلى أغنيّة فيروز، "زهرة المدائن"، التي كتبها الأخوين رحباني لتكريم مدينة القدس بعد هزيمة العرب في العام 1967. أصبحت مكالمتنا التي امتدت لساعات ما يشبه مجتمعًا مؤقتًا عابرًا، لكنّه راسخ ومعقّد ومؤلم. أصبحت مساحة شعرنا فيها جميعًا، ولو لفترة قصيرة، بأنّنا مرئيون ومحميّون.