بدأ الأمر حين أراني جان رونيه الصور الأولى.

نظرتُ إلى نفسي، فرأيتُ امرأة جديدة.

فوجئت بنفسي في الصور: أنا شخص جديد!

هل هذا الفرح، وهذه الدهشة الطفوليّة في نظراتي نحوي، هما نتيجة العثور على ردٍ لجملة رامبو، الأنا هو شخص آخر، وذلك لأنّني كنتُ دائمة البحث عن ذلك الآخر الذي أكونه ولا أعرفه؟

هذا الآخرُ أمامي اليوم، وهي شخص ظريف، وتعجبني.

في العادة أتذمر من صوري، وأعاني من طلبات الصحافة لاختيار صورة، في الغالب، لا تروق لي، والسبب الذي فهمته وأنا أنظر إلى صوري لدى جان رينيه، أنّ كل صوري السابقة، لا تشبهني. مرّةً كاد يقول لي مصور محترف، التقط لي صورًا محترفة، لستِ جميلة، حين قلت له: الصور قبيحة، لكنه قال متذمرًا: هذه أنتِ، ثمّ صمتْ، وفكرتُ أنا بجملته التي لم ينطقها. هل أنا فعلًا قبيحة!

بدأت تنهال عليّ الصور من عدّة مصادر: من آن، عايد، نيكول، إيليان... وجميعها تُولّد لديّ الانطباع ذاته: هناك شخص جديد يظهر في هذه الصور.

في ذلك النهار المشمس، وكنتُ جذلة فَرِحة وأنا أرى نتيجة التحليل السلبي، بعد ثلاثة تحاليل سابقة كان فيها فيروس كوفيد-19 يسرح في دمي.

معافاة أخيرًا ومتحرّرة من ملابس الشتاء مرتدية ثوبًا خفيفًا، كأنّنا في الصيف، دون شال يلتف كأفعى حول عنقي، انطلقت إلى مقر دار النشر قبل موعد حفل إطلاق الكتاب بساعة، لألتحق بموعد صحفي.

مها حسن: أترك نفسي الآن للخيال

11 شباط 2022

قرر جان رونيه التقاط بضعة صور قبل وصول الصحافيّة، لاستعمالها في منشورات توقيع الكتاب في المكتبة بعد يومين. الكتاب طازجٌ، وهذه نسخه الأولى أمامي، وهذه المرة الأولى التي أراه فيه وألمسه وألتقط صورًا معه: إنّه كتابي الفرنسي الجديد.

أنا الجديدة: بين الفرنسيّة والكرديّة

منذ ثلاث أيام فقط، كان نوروز يضيء العالم بشعلته وموسيقاه وألوانه، وكنتُ مصابة بالكورونا التي جعلتني ألغي عدة مواعيد. قبل الموعد بساعتين، أجريت الفحص، وتأكدت أنّني معافاة.

الطقس مشمس بشكل استثنائي، المرج المحاذي لمنزلي مخضوضر يلتمع تحت الشمس، الأزهار ملونة، وكأنّ النوروز قد أينع هنا في فرنسا.

تخلّيت في هذا اليوم عن ملابس الشتاء الثقيلة، ارتديت ثوبًا مُزهرًا، وعشتُ هذا التخفّف الجديد: التحرّر من المرض ومن الملابس ومن البقاء القسري في المنزل، وتوجهت صوب مقر دار النشر المواجهة لنهر المدينة. كنتُ أشعر ببعض المزج بين الواقع والحقيقة، ربّما بسبب البقاء في المنزل لعدّة أيام، فتفاجئني الشمس الدافئة ومشاهدة المراكب في النهر وملابس الناس كأنّنا أصبحنا في فصل الصيف فجأة.

قبل ساعات

في الصباح، أفقت على هاتف جارتي ماري سيسيل، التي أعطيتها رقمي حين سافرت، لتخبرني إن حدث طارئ ما. لم أرد على الهاتف، لكنني استمعت لاحقًا إلى رسالتها الصوتيّة: هذا نهار كبير بالنسبة لك، لقد قرأتُ الخبر للتو في الجريدة، سأكون من أوائل الحاضرين.

لم أكن قد حدّثت ماري سيسيل عني، كنتُ أتهرب من أسئلتها، وأردّ بجمل مقتضبة، لهذا كانت سعيدة ومتأثرة، حين رأت اسمي وصورتي في الجريدة. بدوري تأثرت، و"نكّدت" على نفسي، محاولة نقل المشهد إلى حلب: أن أفيق على جرس الباب، لأجد جارتي أم حسين، تحمل الجريدة وتقول لي: سأحضر اليوم حفل توقيع كتابك. ثمّ تنطلق أم حسين لتخبر بقيّة الجارات، كما ستفعل ماري سيسيل غالبًا، مستمتعة باكتشافها للحدث.

لكنّ المشهد السوري مستحيل.

ليس فقط لأنّ أم حسين أميّة لا تقرأ، وليس لأنّها غير مشتركة في الجريدة، وليس لأنّني لم أقم يومًا حفل توقيع كتاب في سوريا، بل لأنّ أغلب جاراتي تركن الحيّ، منهنّ متنَ بسبب القصف، أو بسبب أمراض القهر من الحرب، والباقيات نزحنَ، سواء داخل سوريا، أو نحو تركيا، أو إلى أوروبا.

هذا المشهد مستحيل الحدوث. حلب التي كانت في خيالي، لم تعد قادرة على التحقّق حتى في الخيال، كلّ هذا تلاشى الآن.

في أحوال المنفيين

17 تموز 2021

لم أنتبه لهاتفي الذي كان يرن وحيدًا في حقيبتي، وقد تركتها بعيدًا عني، وأنا أتجول مع الصحافيّة لالتقاط الصور. في اليوم التالي ستقول لي ماري سيسيل إنّها أضاعت العنوان، وإنّها اتصلت بي لأدلها على مقر الحفل، وإنّها عادت إلى البيت لتقرأ العنوان مجددًا في الجريدة، لتصل متأخرة أكثر من نصف ساعة، وتشعر بالقهر الشديد، لأنّها قد فوّتت الكثير من الكلام الذي قلته للجمهور.

الكلام الذي قلته للجمهور

كما لو أنّني في بيتي الجديد: بيت كبير لي، وكلّ هؤلاء أصحابي ومدعويي الشخصيين، جاؤوا يباركون لي. الشمسُ سيّدة الموقف، تطلّ على القاعة لتصنع ضوءًا أخاذًا ينعكس على وجوهنا جميعًا، فتهبنا طاقة غريبة وجديدة.

في العادة، أشعر ببعض التوتر قبل بداية أيّ لقاء مع الجمهور. الدقائق الأولى تكون مشوّبة بفراغ في رأسي، لا أعرف من أين سأبدأ، ثمّ يتدفق الكلام.

لكن هذا لم يحصل هنا. لم أكن متوترة، ولم يكن هناك أيّ سؤال في رأسي من نوع: ماذا سأقول حين يجيء دوري؟ حتى طريقة جلوسي بدت لي غريبة وجديدة، كأنّني أجلس وسط عائلتي، مرتاحة، أحمل إحساس من يرتدي ثيابًا بيتيّة مريحة، ويتحرك بحيويّة ويُسر.

هذا اللا قلق جديد عليّ. لا أعرف كيف وُلد في تلك اللحظات، ولم أفكر به إلّا بعد يومين وأنا أكتب عنه. من أين هبطت عليّ حالة "إنّني أفعل ما أريد وأجلس بالوضعيّة المريحة لي وأقول ما أرغب به".

من أين جاء ذاك الاسترخاء، بل ذلك الأخذ والرّد مع الجمهور. لم أكن أشعر بتوتر الحاجة لأكون مفهومة. كانوا يفهمونني دون جهد. هذا الاسترخاء النادر في تجربتي مع الجمهور، سببه الوحيد إحساسي بأنّني مغمورة بالشمس والدفء والضوء… والحريّة.

إنه استرخاء الحريّة.

تدفق الكلام بتلقائيّة، لأحكي عن النساء اللاتي يقفن خلف هذا الكتاب، النساء اللاتي شكلن وعيي ومخيلتي، البطلات الحقيقيات المتروكات في الظلمة، حيث عالم الحكايات مفتوح للرجال، والنساء ينفردن بالقصص الفعليّة والجديّة، ليروينها في البيوت.

لا أعرف كيف شعرت بنفسي محاطة بأرواح نساء، كالملائكة يحلّقن في الصالة، كالفراشات يتنقلن داخل رأسي، ويطلقن العنان لخيالي وكلامي.

هالة العبدالله: معياري الوحيد هو الحريّة

05 أيار 2021

حدثت الحاضرين عن عالم النساء خلف الجدران، هذا العالم المُغلق على الغرباء، المليء بالدعابة، بالمرح، بالرقص، بالطهي، بابتكار تفاصيل الجمال. النساء في الصالة، كنّ سعيدات، وكذلك الرجال، وهم يصغون إلى عالم المرأة التي لا يُقدم الإعلام" المسيَّس" صورتها الحقيقيّة، والتي لا يمكن الاقتراب من عالمها هذا إلّا عبر الفن والكتابة.

بين الترجمة والدبلجة: أين أقف؟

بأية لغة فُكّر بهذا الكتاب؟ سُئلت بعد أن قلتُ للحاضرين، إنّني كتبتُ بالعربية أولًا، ثمّ ترجمتُ ما كتبت إلى الفرنسيّة، اللغة التي سيصدر بها الكتاب.

في العادة أكتب على الحاسوب مباشرة، لكن هذه الرواية ليست لها أيّة آثار على حاسوبي. كنتُ أكتب الفصول العربيّة على الورق، ثمّ ألتقي بالصديق إسماعيل دوبون، الذي لا يعرف كلمة بالعربيّة، لأترجم له مباشرة إلى الفرنسيّة، وهو يدوّن.

بأيّة لغة تفكرين؟ سألتني السيدة مجددًا. فكّرتُ قليلًا ثمّ أجبتها: لا أعرف، رأسي مخبر متعدد اللغات. حتى تفكيري بسؤال تلك السيدة كان يجري بالفرنسيّة داخل رأسي.

حين أكون، في مناسبة كهذه، محاطة بالفرنسيين، فإنّ تفكيري يتدفق بالفرنسيّة، ويتوقف فعل الترجمة التلقائيّة الذي أمارسه عادة، حين أخطط لكتابة موضوع بالفرنسي، أو لحديث بالفرنسيّة. ثمّة مسافة بيني وبين الحدث الفرنسي، أُحضّر له بالعربيّة أولًا، ثمّ يقوم عقلي بالترجمة، ولكن، حين تكون المسافة متطابقة مع الحدث، أيّ حدثٌ مباشر كما في هذا اللقاء، فلا يكون لعقلي الوقت الكافي للذهاب إلى غرفة اللغة العربيّة في المختبر الداخلي، بل يطرق باب الفرنسيّة على الفور.

بعد اللقاء، وأنا أوقّع النسخ للجمهور، تحدثت إلى إلياس بالعربيّة، وهو طالب قديم كنتُ أُعلّمه العربيّة. سألته: هل أكتب لك الإهداء بالعربيّة؟ تنبّهتُ إلى ما يشبه الصدمة حولي. كان الحضور مندهشين من سماعي أتحدث العربيّة، كأنّني تحوّلت أمامهم إلى شخص آخر.

تذكرت صدمة أمي في تركيا، حين رأت مراد علم دار، بطل مسلسل وادي الذئاب، يتحدث بالتركيّة في المسلسل ذاته، فرفضت بشدّة واحتجت قائلة: لماذا لا يتحدث بالعربيّة كما يفعل في سوريا؟ فأجابتها أختي مازحة: حين يذهب مراد إلى سوريا يتحدث بالعربيّة وفي تركيا يتحدث بالتركيّة.

لم يكن من السهل إقناع أمي أنّ مراد علم دار يتحدث التركيّة، التي هي لغته الأصليّة، وأنّ العربيّة هي لغة الدبلجة، بصوت ممثل آخر.

السينما السورية في المنفى: حوار مع صانع الأفلام: عروة النيربية (16)

06 كانون الثاني 2021

هل مارست تلك اللحظات دوري في مسلسل مدبلج، حين سمعني الناس لأول مرة، بالعربيّة؟ لا أعرف. لكن منهم، وبلطف شديد، طالبوني بكتابة بضعة كلمات بالعربيّة في الإهداء، حتى وإن لم يفهموا ما أكتب. قالوا إنّهم سيبحثون عمن يترجم لهم، ومنهم كان يطلق أصوات الاندهاش وجملًا تدل على الاستمتاع وهم يرون يدي تنتقل على صفحة الإهداء من اليمين إلى اليسار، بعد أن بدأتُ الإهداء من اليسار متجهة نحو اليمين.

تحول كافكاوي معاكس

كأنّني "أفرنس" عالمي بأكمله، كما نأخذ نصًّا ننسخه في غوغل للترجمة، كنتُ آخذ شخصيات روايتي اللواتي يتحدثن العربيّة، إلى القسم الفرنسي في رأسي.

متنقّلة بين الصالتين: صالة المرأة الفرنسيّة الآن، والملحق، حيث تجلس العربيّات والكرديّات، كنتُ أشعر كأنّني فراشة تحط في مكان مرئي، قادمة من مكان لا يراه غيرها، حيث تجتمع أرواح شخوصها.

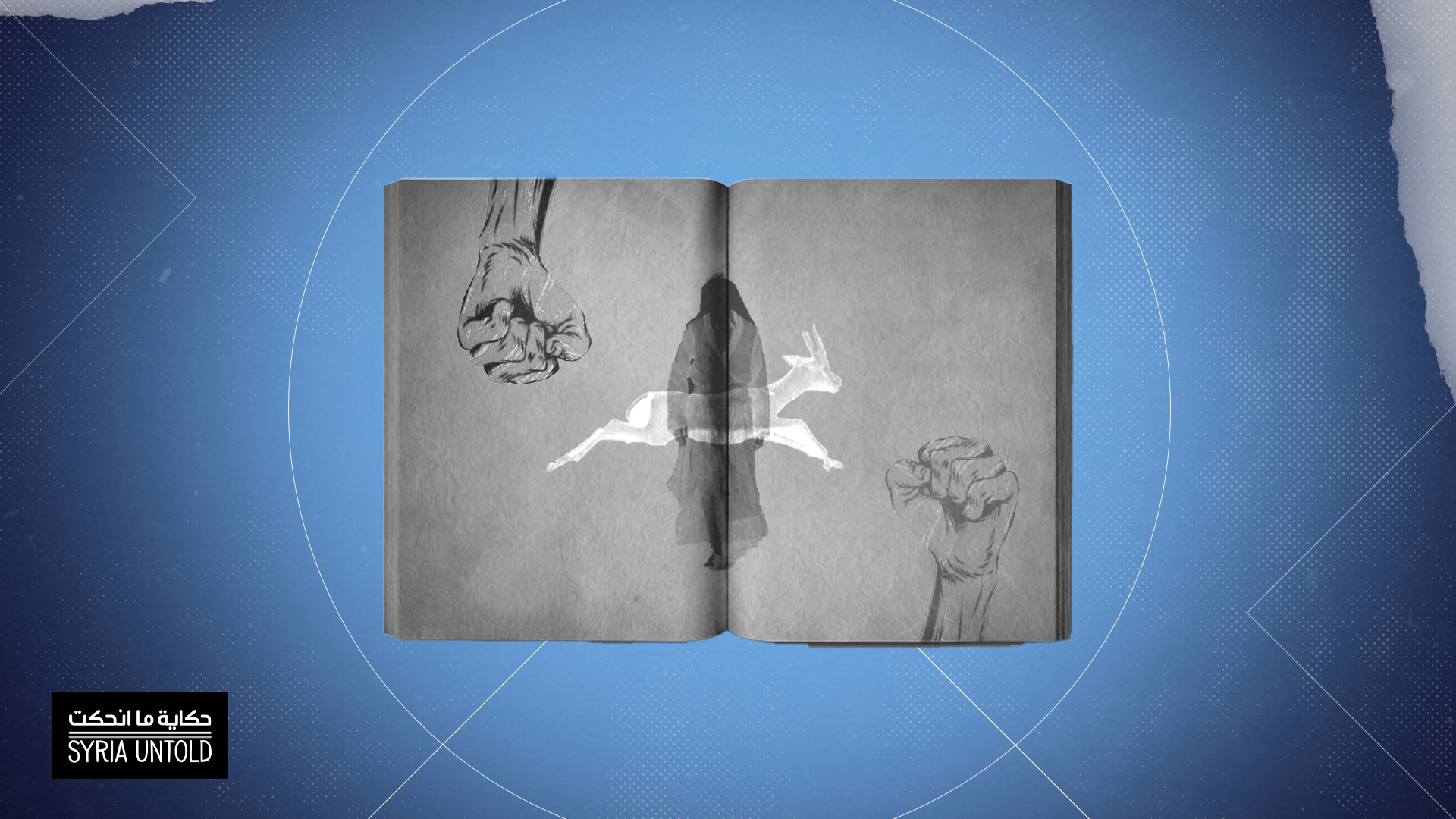

هذه الفراشة التي انبثقت للتو تحت ضوء الربيع، وإثر النوروز والتعافي من الكورونا، كانت كائنًا جديدًا يخرج من جسدي ذاته. كائن لا يمكن وصفه بدقة، فهو ليس نسخة مترجمة مني، ولا نسخة مدبلجة، ولا حتى نسخة مقرصنة، إنّها أنا التي، كانت نائمة ربّما، كانت البذرة التي احتاجت إلى وقت كي تنمو وتخضر وتُزهر في هذا الربيع..

كأنّني تحصّلتُ على بشرة تحت بشرتي.

كأن الربيع قد قشّر شخصيتي، وظهرت تحت شخصيتي القديمة شخصية غضّة بدأت تمد رأسها صوب العالم.

انسلخ جلدي وظهرَ لي جلدٌ جديد لامرأة هادئة تتقدم ببطء صوب العالم، امرأة نضرة مسترخية مرتاحة لا تكذب ولا تخاف ولا تبرر ولا تقلق.

لم أكن تلك التي تفيق من النوم، فتجد نفسها وقد تحولت إلى صرصور، بل حصل أمر مفاجئ لم يتوقعه كافكا من قبل: كلّ عالم القراءة المحاط بالقلق والرغبة في الانعتاق من القلق، وكلّ جهود الكتابة التي تراكمت خلال هذه السنوات، قدمت لي امرأة مطمئنة مولودة من بذور القلق.

لم أنقلب إلى صرصور، بل صرت فراشة.

هل يحدث هذا التحول مع النساء فقط؟

أستحضر كافكا بحب وامتنان، لأتخيل أنّ "رجولته"، كانت سببًا في للشعور بالخصاء، وأنّ الزمن اليوم هو غير ذلك الزمن القديم، وأنّ كافكا لم يحدثنا عن حالة الفراشة، حتى لا يصيب مخيلاتنا بالعطب.

جلدتي الفرنسيّة

حين حصلت على جواز سفر فرنسي قبل أكثر من عشر سنوات، شعرت بحريّة السفر، لكنني لم أشعر بأن ذلك منحني الانتماء إلى فرنسا، أو أنّني أصبحت فرنسيّة، خارج الورق.

لكن ما عشته خلال اليوم الأول لإطلاق كتابي، وطيلة الأسبوع التالي، من احتفاء القرْاء وحفلات التوقيع والرسائل التي وصلتني، خلقت حبلًا سريًا جديدًا بيني وبين فرنسا: الكتابة المتحققة عبر النشر، هي ذلك الحبل السري، الذي لا يمكن قطعه مهما حدث.

لن يستطيع الفرنسيون التنكّر لهذا الحدث. ولم يعد يهمني التفكير بكيف ينظرون إليّ. مرآة الهوية التي كنت أنظر إليها طيلة سنوات المنفى، لم تعد موجودة اليوم، ولم أعد أكترث بسؤال الفتاة المرتعبة: مرآتي، قولي لي، هل هناك امرأة أجمل مني. أقصد: مرآتي قولي لي، ما هي نتائج مخبرك لتحليل انتمائي!

إحساسي بهذا الانتماء صوب الأرض التي أرى فيها كتابي منشورًا بلغة هذا المكان، هو الانتماء.

أن أكون برفقة ناشر مؤمن بي، وقد تحدث جان رونيه، ناشري، عن مشاعره حين تلقى مخطوط روايتي، كنت أحسّ بفرح الأب وهو يتحدث عن نجاح أولاده.

أحسستُ صوب جان رونيه بعلاقة قرابة مباغتة. أحسستُ أنّني انتقلت من حالة المنفى إلى خانة الوطن.

اكتمال الدائرة والالتحام بالوجود

وصلتني خلال الأسبوع الأول من نشر الكتاب، الكثير من الرسائل والانطباعات، كان أكثرها تأثيرًا بي، رسالة باتريك، والتي كانت مفتاحًا لتبادل رسائل إضافية، وخلق أفكار لمشاريع ومقترحات جديدة.

حكاية "الكرّاس" الذي تنبّأ بخراب الدورة الدمويّة

04 كانون الثاني 2022

كان باتريك قد اتفق مع الناشر لتخصيص يوم لي ضمن حفل فني يمتد على عدّة أيام، لأتحدث فيه عن الرواية، مترافقًا بقراءات من الرواية بصوت ممثلة محترفة.

لم يكن باتريك قد قرأ بعد الرواية. وحين فعل كتب لي، ليقول إنّ هذا الكلام هو خارج السياق. حدثني عن جاك فاشيه، الذي سبق وأن أشرتُ له في روايتي "حبل سري" المنشورة منذ أكثر من عشرة أعوام، وهو الشاعر الذي التقى بأندريه بروتون في مدينة نانت، بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية، ومات في مشفى نانت، وأنا أعتبره المؤسس الحقيقي للسورياليّة. لكن كما يحدث دائمًا، هناك نجوم يظهرون وآخرون لا يسمع عنهم أحد، صار بروتون هو النجم الساطع ومات فاشيه باكرًا دون أن يسمع عنه أحد إلّا المقربين.

كان باتريك متأثرًا بشدّة وهو يروي لي، أنّه في سن السادسة عشر أسّس في مدينة نانت ذاتها جمعيّة باسم جاك فاشيه، وحدثني طويلًا عما يعنيه له هذا الشاعر، ثمّ اقترح علي أن أخصّص بعض الوقت في لقائي مع الجمهور، للحديث عن "كيف اكتشفتُ جاك فاشيه؟".

قلتُ لباتريك، إنّني كنت شابة مقبلة على القراءة، حين عثرت على كتاب السورياليّة من تأليف ميشيل كاروج، وترجمة خالدة السعيد، وجذبتني شخصية جاك فاشيه.

أحسستُ مجددًا بهذه الغبطة التي يصنعها الأدب: قبل قرابة ثلاثين عامًا في حلب أحببتُ جاك فاشيه، دون أن أتخيل أنّني سأذهب إلى فرنسا وألتقي بفرنسيين يعرفون حكاية فاشيه ويحبونه كما أحبّه.

أحسستُ بحالة التحام بالوجود، أنّ حياتي اليوم، هي تتمة لحياتي التي بدأت في حلب، وكان يجب أن تنتقل إلى فرنسا.

في مقابلة لي قبل عدة شهور، وإثر صدور رواية " قريناتي"، تحدثت عن التقمص، وأسطورتي الشخصيّة بأنني أحمل روح أندريه بروتون الذي مات حين وُلدت!

من جديد أنظر إلى الصور التي أرسلها لي جان رونيه، فأشعر وكأنّني ولدتُ هنا ذات يوم، ثمّ ولدت في سوريا، ثمّ عدتُ إلى هنا.

ألتقي يوميًا عشرات الوجوه الجديدة من القراء المهتمين بكتابي، وأنا محاطة بإحساس جديد، أنّ كلّ لقاء، هو اللقاء الثاني، بمعنى أنّني قد التقيتُ جميع هؤلاء من قبل، كنتُ أعرفهم ويعرفونني، ولكننا نسينا، ليعود كتابي اليوم، ويذكّرنا.

أسير في المدينة بإحساس مدهش من الانتماء، وأنا أرى نسخًا من روايتي في واجهات المكتبات، بل أذهب للتسوق، فتقع عيني على عنوان: صدر حديثًا، مع اسمي وعنوان الكتاب، فأقول لنفسي: ما هو إذن انتماء الكاتب، إن لم يكن للأرض التي تطبع كتبه بلغتها وتنشرها وتعرضها في رفوف الكتب وواجهات المكتبات؟

هل تخلصت الآن من لعنة المنفى؟

أحتاج إلى بعض الوقت لاختبار شخصيتي الجديدة، أناي الآخر، وأنا أتحسس بأصابع مرتجفة تحت إبطي لأشعر بجناحين صغيرين يبزغان، وكأنّني أستعد للطيران، كفراشة ملوّنة كبيرة محميّة بقوة الكتابة، لا كصرصور أرهقته الكتابة.