يمثل المخرج السينمائي نضال حسن حلقة وصل هامة بين جيلين في السينما السورية. في نهاية الألفية الثانية وبداية الثالثة، درس وتخصص في أرمينيا وبدأ أولى محاولاته الإخراجية بفيلم "بشرة مالحة"، الفيلم الذي كان أبطاله البحر الطرطوسي والشاطئ والناس العاديين من أصدقائه ومعارفه. وهذه سابقة في السينما السورية، إذ قرّر المخرج ألا يعتمد على ممثلين محترفين، وأن يبني سيناريو خاص، يجمع فيه بين قصص هؤلاء الناس وقصته الشخصية.

تابع نضال مشاريعه الروائية والتسجيلية، وكلها تشكل اليوم وثائق هامة، على الصعيد السينمائي كما على صعيد التوثيق والذاكرة لبلدٍ بأكمله. لكن في هذه السيرورة، يقبع أيضًا نضال الإنسان والفنان، في صراعه لتأكيد هويته الحرة واستقلال رؤيته النقدية، في مواجهة جميع الأنظمة، السياسية والاجتماعية والإنتاجية، قبل الثورة وبعدها. قد لا يكفي هذا اللقاء لقول كل شيء، عسى أن نستأنف الحوار في مناسبات أخرى.

دعني أبدأ معك من قرارك الأول باحتراف الفن. مفترق هو علّة لقائنا اليوم. يدهشني كل فنان سوري اتخذ، في تلك الأيام، خياراً كهذا. خاصة من كان من الأرياف، أو الأطراف. لكلّ منهم حكاية تتجاوز البعد الشخصي. وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما جرى بعد اندلاع الثورة، زاد ما لتلك "الحكاية" من أهمية على البعدين التوثيقي والتفسيري. لماذا اتجه نضال الطفل أو المراهق أو الشاب، نحو السينما أو ربما فنون أخرى قبلها؟

حسناً صديقي، دعني أولاً أتوقف عند ما أشرت إليه في مقدمة سؤالك: قراري الأول باحتراف الفن؟! فالحقيقة الصعبة، هي أنني لم أحظ حتى اليوم، برفاهية أن يكون لي قرار في شأنٍ بمثل هذه الأهمية. سأحاول أن أشرح هذا المعضل الذي وجدت نفسي فيه. فمن جانب تقني ومادي بحت، يمكن للمرء اليوم أن يحترف الفن دون الحاجة إلى موهبة أو ملكة إبداعية، إن توفر لديه المال والإمكانيات المادية الكافية، لإنتاج أعمال فنية وتوظيفها في سوق الإنتاج الفني. مع ملاحظة أنّ قوة رأس المال هذا، تصبح قادرة بعد فترة على التأثير والتحكم في توّجهات سوق الأعمال الفنية. لكن من جانب جوهري، يتعلق الأمر بهوية ذات طابع وبعد نفسي وروحي، تتمثل في الميل إلى الفنون، نتيجة العيش والرعاية في محيط وبيئة تحتفي بالفن والثقافة، أو تقيم لها شأناً مهماً في الحياة. بالطبع هذه البيئة تنشأ وتنمو في المدن والحواضر الكبرى، بما توفره من فرص للممارسة والتطوير في مجتمع أكثر اتساعاً واختلافاً. ومن هنا أفهم جيداً دهشتك من خيارات الفنانيين السوريين، خاصة من كان منهم من الأرياف.

بالرغم أنني لم أولد في الريف، لكن طرطوس التي ولدتُ فيها في الأول من شهر أيلول لعام 1973، ما تزال (برأيي الشخصي) مجتمعاً ينتمي في واقعه إلى تلك البساطة وأنماط العيش كما في الريف، الذي انحدر منه غالبية سكان المدينة حالياً، ولم تتطور فيه نماذج الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمدنية التي تؤهله ليكون مدنياً.

كان بيت أهلي الأول يبعد أمتاراً لا تتجاوز المئة عن شاطئ البحر. توجب علي أن أمضي وقتاً طويلاً من سنوات طفولتي متنقلاً بين المدرسة، القريبة من بيتنا في حي الرمل جنوباً، وسوق المدينة وحي الميناء شمالاً لبيع السجائر. سنوات كثيرة أمضيتها بائعاً متجولاً للسجائر الأجنبية، حين كان سعر علبة المارلبورو الحمراء بليرتين ونصف، و"الونستون" بليرتين. وفي الصيف كنت أضع بسطة لبيع الملابس، وأحذية البحر، التي يتم شراؤها من منطقة العريضة اللبنانية، ويدخلونها تهريباً إلى طرطوس، فالبلاد كانت تعاني من الحصار، وكانت مواد كثيرة مفقودة. حتى المناديل الورقية كانت غير متوفرة. لقد بعت عشرات الأكياس من محارم ميموزا اللبنانية في طرطوس. بالطبع شهدتُ أثناء تلك الفترة من طفولتي، بائعاً جوالاً في سوق المدينة، ما يمكن أن يحفل به السوق من شجارات بين البائعين، عراكات بالقبضات والعصي والكراسي والأمواس. التقطتُ ذات مرة ضرساً مع جذره، خلعَته قبضة شاب من عائلة الزعزوع، في عراك مع ثلاثة شبان من عمره، وقد حطموا أحد الكراسي الخشبية على ظهره. لا ننسى دوريات الشرطة المحلية ودوريات الجمارك، وهذه يكون الهروب منها ركضاً في الأزقة والحارات القريبة أسهل نسبياً، إذا تركتَ مساحةً على حواف بسطة الأحذية والملابس الصيفية، بحيث تستطيع جمع قطعة القماش وما عليها من بضاعة بسهولة مثل كومة، والركض بها لإخفائها في أحد مداخل العمارات.

لذا يحزنني أنّ البحر، الذي حاولت في أفلامي المصوّرة في طرطوس، أن يظهر كما يليق بالمياه والشاطئ والصباحات والغروب، وصور الأسماك والشباك ومراكب الصيادين الفقراء، والعمال العائدين مساءً من المرفأ، التي نظرتها عيناي، جميلة شفيفة، أفقاً غير منتهٍ من اللازورد، الأزرق البحري المتصل بالأزرق السماوي. نهاية لا مدركة بالبصر، مياه وسراب وغيوم تتشكل في حالة غير منتهية. خشية وتحذيرات الأهل لنا من الذهاب إلى الشاطئ خوفاً علينا من الغرق. خلسة عن أعين أهلنا كنا نسبح في البحر ونغسل أنفسنا بمياه عذبة، لنزيل خطوط الملح بعد جفافها فوق أجسادنا، خوفاً أن يكتشف الأهل خيانتنا الصغيرة. هذه الصور من الطفولة ما حاولت استعادته في أول أفلامي "البشرة المالحة" المغامرة الأولى والخوف الأول. قلت يحزنني، أنّ هذا البحر، لم يكن في الواقع بهذه الرومانسية، بل كان مليئاً بقسوة فرضها شظف العيش، حتى ارتبط البحر وشاطئه بالخوف، وفكرة الهروب الدائم عبر الأفق الممتد أمامك إلى ما لا نهاية.

إذاً وكما ترى، لم تتوفر لي فرصة العيش في محيط فني، لكن بعض المواهب لفتت انتباه مدرّسة اللغة العربية ومدرس الفنون في السنتين الأخيرتين من المدرسة الإبتدائية. وقد وجد هذا الأخير لدينا، أنا وزميل آخر أكثر موهبة مني، رامي غصة، تميزاً في حصة الرسم ونحت مادة الجبصين، وأخذ يدعونا للعمل معه في التحضير للمعرض الفني السنوي للمدرسة.

تحولت مادة الفنون إلى مادة ثانوية في المرحلة الإعدادية، مع بداية تعلمنا للغات الأجنبية. وتشعبت مادة الاجتماعيات إلى قسمين، التاريخ والجغرافيا. وتحولت مادة الحساب في المنهاج إلى مادة الرياضيات والمعادلات بمجاهيل.

ما زلت أستطيع التكلم باللغة الفرنسية بفضل من معلميّ الفرنسية في المرحلة الإعدادية، أحمد سلامة وسهام سلهب. وعلاوة على ذلك، نجحت في كل امتحانات اللغة الفرنسية أثناء دراستي في كلية الهندسة دون حضور الدروس على الإطلاق، معتمداً على ما درّسنا إياه الأساتذة الذين ذكرتهم لك، إضافة لما رسخه بَعدَهم من منهج شيّق أستاذنا في المرحلة الثانوية أحمد الشنبور.

أدين لهؤلاء المعلمين ولمن سيأتي ذكرهم بالفضل الكبير، لقد ساهم تشجيعهم في دعمي خلال فترات مختلفة من حياتي. ما زلت أذكر، حين قام بعضهم بالتكلم مع أستاذ الرياضيات لمنحي فرصة أخرى، بعد أن وضع لي علامة الصفر، بدلاً من العلامة التامة التي استحقيتها في امتحان مادته، تأكيداً لمبدأ: الناقل والمنقل يحصلان على درجة الصفر. كان ابن خالي، زميلي في المقعد حينها، نسخ أجوبتي بالكامل ما عدا القليل. محاولاتنا في الدفاع عن أنفسنا سقطت حين قال الأستاذ، وجيه موسى، أمام زملائنا في الصف، إنه سيسامحنا ويضع لي علامتي الكاملة، شريطة أن يقوم إبن خالي بالإجابة مرة ثانية عن أسهل الأسئلة التي وردت في الامتحان. فشل في ذلك أمام الجميع، وبقيت فرصتي في النجاح هي أن أحصل على العلامة التامة في الامتحان القادم لمادة الرياضيات.

الشغف بالمعادلات الرياضية الذي خلقه أستاذنا، من خلال تكليفنا بحل تمارين محفزة يقوم بها في الدقائق العشر الأخيرة من الحصة المدرسية، تطوّر مع مدرس الرياضيات للفرع العلمي في المرحلة الثانوية، الأستاذ حسان عباس، أكثر الأساتذة لطفاً ودماثة، لم يعاقب أو يوبخ أحداً منا يوماً، سواء لسلوك مناف للنظام، أو لتأخير في أداء الوظائف. براعته في الشرح ترافقت مع طبع صامت، إذ لا أذكر مطلقاً أنه تحدث مع أحد منا خارج نطاق شرح الدروس.

وكما ترى فإنّ أساتذتي في مرحلة الدراسة ما قبل الجامعية، كان لهم الفضل الكبير في تحفيز بعض المؤهلات لديّ، ولم يكن ذلك عبر ملاحظات واكتشافات من الأهل والعائلة الكبيرة، المشغولة بمشاكلها الحياتية لتأمين موارد عيشها. تشجيع من أساتذتي في المدرسة، ودعم من بعض إخوتي حتى المرحلة الجامعية، وهنا، أذكر كيف اصطحبني والدي على انفراد وقال لي: "اسمع بني، ألف مبروك، والله يوفقك. أنا ساعدتك لتنهي المدرسة، ولكن أنت تعلم أن أخواتك الثلاث ما زلن يدرسن، وأنا لا أملك القدرة على تأمين مصاريف الجامعة. إن كان إخوتك الكبار يتعهدون أمامي بمساعدتك، فأنا أيضاً أتعهد أمامهم بتخصيص ثلاثمائة ليرة لك كل شهر".

قبلت يده، وتقدمت بأوراقي للدراسة في كلية الهندسة الكهربائية في جامعة اللاذقية عام ١٩٩٢. وبأحلام وطموحات كبيرة، لشابٍ في مقتبل حياته العلمية والعملية، بدأتُ الدراسة كطالب في كلية الهندسة الكهربائية. حملت مع صديقين من الحي والمدرسة أسرّة فردية، وطاولات قابلة للطي نستخدمها للدراسة والطعام، ورفوفاً لكتبنا ودفاترنا، وضعناها في صالون شقة، في ضاحية سكنية بالقرب من الجامعة، احتوت على غرفتين أخريين، سكنها طلاب وموظفون. تقاسمنا نحن الثلاثة أجرة الصالون-الغرفة.

مع نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي الأول، الذي أمضيته وسط مدرجات الجامعة بدلاً من صفوف المدرسة، حيث يبدو أكثر رحابة، بتلك المسافة بين الطلاب في المدرجات، وأكثر بعداً عن الدكتور المدرس، بدأ يتكشف لي أن تصوراتي عن الدراسة الجامعية، التي ارتبطت بها أحلام وطموحات كبيرة لما يمكن أن تكون عليه الجامعة، ميدان للدراسة والبحث العلمي والنقاشات، لم تكن حينها أبعد بكثير من أنّ تذاكر المحاضرات التي يقرّرها المدرسون بين مقررات المنهاج. محاضرات مطبوعة تباع للطلاب في مكتبات انتشرت بكثرة بالقرب من الجامعة. نظام تعليمي يفتقد لعلاقة قريبة ومباشرة بين المدرسين والطلاب، تسيطر عليه سطوة غير مفهومة بين عمداء الكليات وزملائهم المدرسين، وبين المدرسين والطلاب.

اللاذقية نفسها كانت تسيطر عليها حالة من كآبة غير مفهومة، بالنسبة إليّ حينها. كان ذلك بداية التسعينيات كما ذكرت لك، وكان النظام قد انتهى من فرض سيطرته وسطوته على السياسة والحياة نفسها في البلد. حملة اعتقالات واسعة في الثمانينات وأوائل التسعينات، طال بعضها أصدقاء تعرّفت إليهم في السنوات الأخيرة من المدرسة، شيوعيون وأعضاء في رابطة العمل اختفوا من بيننا في مدرجات الجامعة.

نتائج الامتحانات جاءت بما هو غير مرغوب، لكنه متوقع. الرسوب في ستة مقررات من بين إثنا عشر مقرراً. الصدمة كانت كبيرة في العائلة نتيجة رسوبي في السنة الأولى، خاصة حين تكون الوحيد بين أخوتك ممن تيّسرت لهم الفرصة لدراسة الجامعة. في العام التالي وأنا أعيد تقديم الامتحانات، شاهدت إعلان البعثات العلمية للدراسة في الخارج. قرأت اللائحة الطويلة للاختصاصات المطلوب التقدّم إليها، وأخذت أبحث عن مجال آخر غير الهندسة والعلوم. حين نظرت إلى الاختصاصات المطلوبة في الجدول الصغير الخاص بالسينما، لم أتأخر كثيراً.

حزمت أمري و تقدمت بالأوراق المطلوبة.

قبل خروجي من منزلنا، حيث اجتمع أقرباء وأصدقاء جاؤوا لوداعي في رحلتى الأولى خارج البلد، متجهاً إلى مكان بعيد كما نعرف في الخريطة المدرسية -دمشق، موسكو، يريفان- استأذن زميلنا أكثم بقية مجموعة الدراسة الجامعية، وهمس لي قائلاً ونحن على انفراد: اسمع نضال، إن لم تكن لديك رغبة في السفر، تستطيع أن تبقى.. ما زال ذلك ممكناً، تستطيع أن تعود إلى الجامعة. حملت حقائبي وسافرت إلى "ىريفان" عن طريق موسكو، ومعي ثلاثمائة وستون دولاراً.

أدرك اليوم أن ما قد بدا حينها قراراً في التخصّص في الفن أو احترافه، كان هروباً وفراراً إليه، مغامرة توقعت بها كل الاحتمالات، لكنني رميت نفسي بكليتي إليها، وما زلت في هذا المعضل.

ردك هذا يثير الكثير من الذكرى ولكن الكثير من الأسئلة أيضاً، عن سوريا التي كانت. أذكر جيداً كيف كانت علاقة السوريين بالسفر إلى الخارج. زيارة دولة أخرى حلم لدى الطبقات الفقيرة، من كان بالنسبة إليها حتى التنقل داخل البلد مهمة عسيرة. أذكر أيضاً كيف كان يُلزم الطلاب الحاصلين على منحة من الدولة للدراسة في الخارج، بكفالات ضخمة من معارفهم. وكأن الجميع كان يتصرف بموجب أن: الخارج مولود والداخل مفقود. من يريد العودة إلى البلد بعد أن تمكن من إيجاد طريقة للنجاة؟ أعرف الكثيرين من هؤلاء الذين خرجوا ولم يعودوا، رغم الكفالات، التي ربما عوضوها للكفلاء، أو للدولة فيما بعد. هل أستطيع إذاً أن أردد عليك السؤال الساذج عن فكرة العودة، وبعد ذلك عن فكرة البقاء؟ لننس إذا أردتَ أمر الحياة الرغيدة المفقودة، والمردود المادي الشحيح، ولكن بوصفك فناناً، لن تستطيع تجاوز قضية الحرية... فرص إنتاج سينمائي شبه معدومة، وفوق ذلك مقيدة بمعايير نظام دكتاتوري واستثنائي في خطورته. لماذا عاد نضال ثم بقي وكيف عالج أو أجاب عن سؤال الحرية، النسغ الأساسي لعملية الخلق؟

نعم، كان التفكير في السفر نوعاً من الأحلام، وخاصة أنّ دوافعه تعدّدت لدى السوريين. بين الهروب من الملاحقات الأمنية، أو الأوضاع الاقتصادية في فترة الحصار، وضيق الحياة في جوانب عديدة. وبالنسبة إلينا نحن أيضاً، الموفدين للدراسة في الخارج، كان السفر إمكانية بدء حياة جديدة وفرص جديدة، لكنها كانت مقيّدة بتلك الكفالات المطلوبة من الطلاب كما ذكرت أنت. والواقع أنني استوفيت كلّ شروط البعثة وكادت الكفالة أن توقفها في المرحلة الأخيرة. فقد كانت تتطلب تلك الأيام، إما أن يكفلني تاجر من الفئة الأولى ويكون مسجلاً في غرفة الصناعة، أو موظفين اثنين في الدولة ومن الفئة الأولى أيضاً. حينها لم يكن في عائلتنا وبين الأقارب سوى قريب واحد من جهة والدي، موظف من الفئة الأولى، وقد اعتذر عن الأمر، لأنه قد يحتاج لكفالة ابنه حين ينهي المدرسة ويتقدّم للبعثة.

احتار والدي رحمه الله، لإيجاد حل لمشكلة الكفالة، إلى أن تطوّع أحد معارفه، وهو تاجر أقمشة من عائلة معروفة في مجال عملها في المدينة الصغيرة طرطوس. لم ألتق الرجل الذي كفلني إلا بعد سنوات، في إحدى إجازاتي، حين توجهت إليه لألقي السلام وأشكره كما طلب مني والدي. فالرجل لم يشترط على أبي أي شيء ليضمن ما ستحصله الدولة من تكاليف سنوات دراستي، التي ستعاد مضاعفةً في حال تخلفي عن العودة. هناك مثل شائع ومعروف كنا نردده: "الدولة ما بيروح عليها شي".

لكن والدي هو من اشترط عليّ قائلاً، إنه حين لم يطلب الكفيل منه شيئاً قرّر أنه سيقوم في حال عدم عودتي، بإعطاء منزل العائلة بديلاً وتعويضاً للرجل الذي كفلني، وبالتالي فإنّ إخوتي الصغار هم في رقبتي.

أذكر جيداً، حين انتهيت من تصديق جميع أوراقي، وحزمت كتبي ومكتبة أفلامي وحاجاتي الشخصية نحو العودة الأخيرة إلى سوريا، أنني مررت لتوديع زملائي في مسرح يريفان الحكومي للبانتوميم، حيث عملت لخمس سنوات، كممثل مسرحي من الفئة الأولى، مسجلاً في وزارة الثقافة وأتقاضى راتباً شهرياً مثل بقية الممثلين الأكثر تخصّصاً وخبرة، من كانوا قد أنهوا دراسة التمثيل وعملوا لسنوات في المسرح، في حين أنني كنت طالباً أجنبياً يدرس في كلية السينما. ومرة ثانية، يعرض علي مدير المسرح "جيرار داداسيان"، وهو كان السبب في انضمامي لفريق مسرح يريفان الحكومي للأداء الإيمائي، حيث عملت في عرضين مسرحيين من إخراجه، وعرضين من إخراج الممثل والمدير السابق "يوري كوستانيان"، أنه في حال بقائي سيعطيني عملاً كمخرج في المسرح، وفي المحطة التلفزيونية التي كان قد استلم العمل فيها كمخرج ومدير فني، وأنني سأحصل على ما يحصل عليه المخرجون الأخرون ذوو الخبرة.

في مساء ذلك اليوم، الثالث من شهر آذار لعام ٢٠٠٣، ركبت طائرة العودة إلى سوريا. وفي الخامس من الشهر عينه، وضعت نفسي تحت تصرف وزارة التعليم العالي. وقمت بتسليم شهاداتي والأوراق الدراسية الأخرى، مع نسخ من مشروع تخرجي، لتعطيني الوزارة كتاباً إلى مؤسسة السينما فيه إشعار بعودتي، ووجوب مباشرتي العمل لديهم، كونها الجهة التي طلبت الاختصاص والشهادة التي حصلت عليها. لحين الانتهاء من الفترة الزمنية التي يتطلبها تعديل الشهادات في سوريا.

أمل عمران: "سوف أعلمكم التمثيل"

18 آذار 2022

تقدمت بسيناريو فيلم قصير لمؤسسة السينما، وبتشجيع من المرحوم الشاعر والناقد بندر عبدالحميد، الذي كان يشرف على مجلة الحياة السينمائية، وسلسلة ترجمات الكتب المختصة بالفن السابع، بدأت بترجمة كتاب عن المخرج الأرمني سيرغي باراجانوف، تم نشره في ذلك العام. وقمت بتنسيق التعاون بين مهرجان دمشق السينمائي الذي تديره مؤسسة السينما، وبين مؤسسة "أرمن فيلم" ومتحف "سيرغي بارجانوف" في يريفان، لتنظيم تظاهرة لأفلام المخرج السوفييتي المشهور.

كانت الترجمة ونشر بعض المقالات، في جريدة الفنون الكويتية ومجلة الحياة السينمائية، عدا عن كونها أمراً محبّباً إليّ، كوني تابعت بعد دراستي قراءة المنشورات والكتب الروسية المتخصصة بالسينما، ما أبقاني على إطلاع على الحركة السينمائية، وساعدني على التعمّق في فهم السينما من خلال الدراسات النقدية، قد أصبحت أمراً بأهمية اقتصادية. إذ ساعدتني على تأمين نفقات العيش في دمشق، حيث كان عليّ الانتقال للعيش فيها، ليس فقط بحكم وظيفتي الجديدة، وإنما أيضاً للتحضير لفيلمي الأول مع المؤسسة، بعد أن تمت الموافقة على النص الذي تقدمت به. كان سكرتير اللجنة الفكرية ومدير ديوان المؤسسة الحج عمر -رحمه الله- يسأل عن المخرج الشاب الذي التحق بالمؤسسة مؤخراً، وتقدم بسيناريو فيلم تمت الموافقة عليه بترحيب كبير، ناسياً أن يكتب اسمه على النص. طلب مني المرور إلى مكتب رئيس دائرة النصوص في المؤسسة، وقد تحمّس كثيراً للنص الذي "يكشف عن موهبة وجيل جديد تحتاجه المؤسسة".

أحببت دمشق، وأكثر ما أحببت فيها هواءها، نسمات الصباح المنعشة ببرودتها العذبة، ونسائم العصر اللطيفة، بعد يوم عمل متعب، بين شوارع الإسفلت في المدينة نهاراً، والعودة مساء، إلى مشهد الإسمنت الطاغي، في إحدى الضواحي الفقيرة حيث أسكن. بقيتُ الأشهر الأولى أغمض عيني للنوم، مستذكراً مشهداً كانت تطل عليه نافذة غرفتي في السكن الجامعي في أرمينيا. مشهد يغلبه اللون الأخضر، لكثرة الأشجار بين البيوت والضواحي السكنية. هي الغرفة ذاتها التي شهدت إغماض عيني مستذكراً الأزرق البحري في طرطوس، حين سكنتها أول وصولي. ويتوّجب على عينيّ الآن أن تتعوّدا على مشهد جديد، سمته العامة، الجفاف والرمادي.

الجفاف والرمادي.. أقاسمك الشعور بثقل هاتين الكلمتين. دعنا إذاً نعرف أكثر عن تجربتك مع مؤسسة السينما

كانت المؤسسة تحضر للاحتفال بذكرى مرور خمس وسبعين سنة (اليوبيل الماسي) على إنجاز أول فيلم سوري وقد جرت العادة أن تعهد إدارة الانتاج السينمائي لأحد المخرجين الذين ليس لديهم فيلم روائي يعملون عليه، لإنجاز فيلم توثيقي عن المهرجان. وهو نوع من تحريك العطالة نتيجة ظروف الإنتاج القليلة. كانت هذه الأفلام عبارة عن مادة توثيقية، لبعض نشاطات المهرجان والندوات التي ترافقه، وبعض اللقاءات مع السينمائيين الضيوف والنقاد السينمائيين. وهو بالطبع أمر رائع لو كانت الأرشفة هي الغاية من التصوير، لكنها كانت مشاريع أفلام وثائقية/ تسجيلية، والكثير من هذه الأفلام لم يحظ بفرصة الوصول إلى طاولة المونتاج، بعد تظهيرها وطبعها في مختبرات المؤسسة.

اقترح البعض أن أتكلم مع الإدارة من أجل تكليفي بالفيلم، باعتباري مخرجاً شاباً، وهكذا أحظى بفرصة تدريب في مشروع كهذا، ستساعدني من أجل فيلمي الروائي القصير. كتبت سيناريو من وحي الاحتفاء بالسينما ذاتها، وبدمشق التي تحتضن العالم عبر السينما، وهو شعار المهرجان في دورة عام ٢٠٠٣. أنجزنا الفيلم وتم عرضه في افتتاح مهرجان دمشق في شهر كانون أول، قبل عرض الفيلم الروسي "العودة" الذي كان قد حصل على الجائزة الكبرى في مهرجان برلين السينمائي. اللطيف في الأمر، أن كلاً من الفلمين هو العمل الاحترافي الأول لمخرجه.

لم يبق الكثير من الجمهور في الصالة، وبالكاد ضبط عمال العرض السينمائي أنفسهم حتي نهاية العروض التي تلي حفل افتتاح استعراضي طويل. حيث تكون العروض نوعاً من تقليد. يقول العاملون في المهرجان، إنه غالباً ما يوقفون الفيلم بعد نصف ساعة أو ساعة من العرض، لخلو الصالة من الضيوف. وهم بمعظمهم من المشاركين وضيوف المهرجان. يغادر معظمهم الصالة بعد الاحتفال الرسمي، ويتوجهون نحو عشاء رسمي سيفوتهم إن هم بقوا في الصالة لحضور الفيلم المختار للعرض الافتتاحي للمهرجان السينمائي. بالطبع، يدرك منظمو المهرجان أنّ توقيت عرض الفيلم يأتي مع موعد العشاء الذي يكون مميزاً بدوره، ولا يرغب كثيرون بتفويته.

وهكذا مضت قرابة تسعة أشهر على عودتي، أنجزت خلالها ترجمة كتاب وكتابة مقالين، وإنجاز فيلم، والتنسيق والإعداد لتظاهرة أفلام ضمن فعاليات المهرجان، والحصول على موافقة للفيلم الثاني والبدء بالتحضير له...

يا إلهي الكريم.

الآن وقد أعادني سؤالك عشرين عاماً إلى الوراء، أتذكر تلك الطاقة والشغف بالسينما التي كانت تتملكني حينها.

أردت أن أصنع أفلاماً في بلدي.

هذا هو ببساطة سبب عودتي، وهذا ما قلته لمدير المسرح "دادسيان"، وقد فهمه جيداً وتقبله، وزوّدني برسالة ممهورة بختم المسرح تتضمن موجزاً لسيرة عملي في المسرح، ورغبته وتمنياته أن تكون خبرتي هذه مفيدة لبلدي سوريا.

يكاد فيلمك "جبال الصوان"، يجيب بدقة عن سؤال العودة. هل خطر لك ذلك؟ عندما رأيته للمرة الأولى في دمشق قبل اندلاع الثورة، أذكر أنني لم أستطع، أو لم أرد، أن أفصل في ذهني بين الشخصية الأساسية، المنقِّب -الفنان من وجهة نظري- عن الأحجار/ التحف التي شكلتها الطبيعة في تلك الجبال الوعرة، عن نضال حسن عينه، مخرج الفيلم. كانت هذه المقابلة ولا تزال، بالنسبة إلي، من أجمل أبعاد الفيلم الخفية. هي تكشف أيضاً عن علاقة خاصة بين الواقع داخل الفيلم والواقع خارجه، إذا جاز التعبير. علاقة غير مباشرة، ولنقل مستترة بطريقة تجعل المتلقي، ليكتشفها، يسلك الدرب ذاته في النبش والبحث الذي اتبعه قبله كلّ من شخصية الفيلم الرئيسية الباحث عن تحف الطبيعة، والمخرج نضال من وجد في هذه الجبال/ البيئة الصعبة ضالته، موضوع الفيلم.

عند مشاهدتي الفيلم للمرة الثانية مؤخراً، أخذت تلك التقابلات تزداد في نظري بدلالاتها الممتعة، شخصيات الفيلم هي بشكل أو بآخر لُقى شكلتها الطبيعة ذاتها التي شكلت التحف الحجرية "دون تدخل من أحد"... إذا كان في هذه القراءة شيء من الصحة، هل تعتبر نفسك إذاً، بشكل أو بأخر، نتاجاً عفوياً للطبيعة ذاتها، لتلك البيئة، وهو ربما ما قد يميزك عن مخرجين نشأوا في المدن الكبيرة؟ حدثنا عن هذه التجربة من أي زاوية أردت.

شكراً لك على هذه القراءة والمقاربة. الحقيقة هي أنني لا أعرف إن كنت أثناء التحضير والتصوير فعلت ذلك عن دراية وقصد، أقصد المقاربة بين الشخصيات في الفيلم وبين المخرج ضمن السياق الفني وما يفرضه من ظروف من جهة، وبين الواقع كما تعيشه الشخصيات ذاتها في الفيلم التسجيلي من جهة أخرى.

كان "جبال الصوان" فيلمي التسجيلي الأول. فبالرغم من أن فيلم التخرّج "البشرة المالحة" كان خليطاً غريباً في السرد السينمائي، بين حكاية روائية يؤديها أناس من الواقع ليسوا بممثلين ولم يقفوا سابقاً أمام الكاميرا، وبين شخوصهم الواقعية، وحكاياتهم الذاتية، وما يمكن لي كمخرج أن أستخدمه منها في السرد السينمائي الخاص بمشاهد فيلمي. لكني في جبال الصوان، كنت أبحث عن سرد سينمائي يميل إلى التخييل الروائي، كمستوى إضافي في مشهد من الواقع الحياتي الصعب، والمليء بالشقاء، لأناس اختاروا الفن الطبيعي بأدوات بسيطة.

كنت حينها متأثراً جداً بالموجة الصدمة التي أحدثها تيار الدوغما الدانماركي، في بيان أول عن السينما الروائية، صدر في عام 1995، وعرف بميثاق الشرف. تعهد فيه أربعة مخرجين دانماركيين، برئاسة "لارس فون تراير"، بالالتزام الكامل بالوصايا العشر الواردة فيه، والتي تشرح آلية تصوير وإخراج الأفلام الروائية لأفلام الدوغما، المنبثقة بناءً على رؤية هؤلاء المخرجين للواقع السيئ الذي تعيشه السينما في العالم، وكمية الخداع الذي تمارسه الأفلام على الجمهور دون أي التزام فني وأخلاقي.

المخرجون ذاتهم، بعد أن أنجزوا مجموعة من الأفلام بناءً على قواعد الوصايا العشر في ميثاق الشرف السينمائي، أصدروا بعد أعوام بياناً أخر يتعلق بالسينما الوثائقية، مشابهاً في روحيته وشكله لبيانهم السابق. وقد جاء تلبية لدعوة أحد المنتجين المسؤولين عن قسم الأفلام الوثائقية في المعهد الدانماركي للسينما، الذي طالما ساهم في إنتاج أفلام "لارس فون تراير"، وقد اضطر أن يلجأ لمجموعة الدوغما 95.

إذ أنه وفي أحد البرامج التلفزيونية، تم عرض مشهد وثائقي، يصوّر حادثة سرقة لمنزل سيدة عجوز وردّة فعلها. احتار الجمهور أثناء النقاش في طبيعة تصنيف المشهد، إن كان تصويراً حقيقياً، بما يتضمنه من ردود الأفعال وليس أداء للحركات، أو أنه من نوع مشاهد إعادة التمثيل، أي سرد روائي لحادثة وثائقية يومية. وقال بأن العاملين في السينما والإنتاج هم من أوصل الجمهور والسينما إلى هذا الحال. استجاب سينمائيو موجة الدوغما لهذا النداء في محاولة لإنقاذ السينما التسجيلية.

أتكلم عن ذلك لأن بيان السينمائيين الدنماركيين حول طبيعة الفيلم الوثائقي، وما يجب أن تكون عليه الكاميرا، قريبة من الشخصيات في المكان الجغرافي، موقع تواجدها الحقيقي، حريتها في الحركة والتصوير، مع ضرورة أن تعطى للضحية (أو "الضحايا"، هو مصطلح أطلقه تيار الدوغما السينمائي على الشخصية/ الشخصيات، التي تكون موضوع الفيلم التسجيلي) فترة زمنية في نهاية الفيلم، لتعبّر عن نفسها بكامل الحرية، كان بمثابة السهم الذي سيوّجهني في صناعة الفيلم. ليس بالالتزام الحرفي بالبنود العشرة، وإنما بالروحية والأصالة التي تؤسّس لها هذه الوصايا.

ولذلك لم أقم بإقحام شخصيات الفيلم في مشاهد أختلقها كمخرج، وإنما اندفعت إلى المكان، بالمشاعر والاحتمالات الكثيرة، التي يقدمها لي في حضوري دون تخطيط مسبق. ولأن الفيلم كان منحة ضمن المشاريع التي قامت بتمويلها احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية 2008، بدعم تقني وفني من المؤسسة العامة للسينما، لم أستطع أن أسمح لنفسي بتلك الحرية التي امتلكها مخرجو موجة الدوغما.

بمعنى آخر، لم أكن أستطيع أن أجرّب وأختبر أدواتي وتصوّراتي الإخراجية، كما فعلتُ في "البشرة المالحة" مشروع تخرجي. أو كما في فيلم "الفرح" الاحتفالي. لكن بالتأكيد حاولت أن أكسر قواعد كثيرة متعارف عليها، كاميرا محمولة تتأرجح، مهندس الصوت يظهر في المشهد الذي يصبح داخل الفيلم، ولا يُحذَف ويرمى في المونتاج. المخرج نفسه يتلقى اللوم وخبطة على الكتف من أبي بيرم، وهو يصرخ غاضباً متحدثاً عن الفن وقيمته.

كيف صنعت الفيلم، أين وجدت هذه النماذج الإنسانية؟ نحن أمام رجل يبدو بسيطاً، يعيش في جبال الساحل النائية. أصبح مهووساً بجمال وعبقرية الطبيعة، حتى راح يقضي كل وقته باحثاً عن "حجارة" مكتشفاً جماليات تشكيلاتها. تخال بعضها منحوتاً بيد فنان حقاً. هوس أدى به إلى إهمال أسرته، التي راحت بدورها تلومه على تضييع مستقبلها، وصولاً إلى القطيعة النهائية معه، في ظروف الفقر المقيم. هو قد يكون أيضاً كناية عن أي فنان في مجتمعاتنا بعلاقتها الإشكالية مع مفهوم الفن عينه. لقد أذهلني حقاً عندما قال: أنا ماني فنان، لكن رزيتي أن الفن دمي!

أشعر أن هناك أشياء كثيرة تحكيها قصة صناعة الفيلم.

دعاني صديق من ناشطي النادي السينمائي في طرطوس، لمرافقته في زيارة لمجموعة من معارفه في قرية "جيبول" بريف اللاذقية. قضينا ساعات لدى آل الخطيب، الذين استضافونا برحابة في منزلهم ذي الشرفة المطلة على جبال ووديان يتخللها في الأفق مشهد البحر والسماء. في طريق عودتنا إلى طرطوس، سألني فيصل إن لم تكن الشخصيات والتجربة التي قضيناها، في تلك الساعات، تصلح لفيلم وثائقي؟ كانت المشاعر والانفعالات التي ملأتني خلال زيارتنا تلك، قد أعادت إلي حماساً كنت فقدت الكثير منه، بعد سنتين من الخدمة العسكرية. إذ أنه وفي بداية العام 2004 أخذتني دورية، تابعة لفرع الأمن العسكري في طرطوس، من الفندق حيث كانت تقيم مجموعة التحضير لفيلمي القصير "حكاية كل يوم"، بعد عودتنا من العشاء الذي دعانا إليه أصدقاء النادي، بعدما علموا بوجودنا في المدينة.

هذا لم يخطر في بالي... الجيش! فاجأني الآن كما فاجأك حينها.

وأي مفاجأة! تعشيت مع الأصدقاء في المطعم، وأمضيت ليلتي سجيناً. متكوّراً على نفسي فوق قطعة كرتون، في زنزانة تحت الأرض. تم تحويلي في اليوم التالي إلى فرع الشرطة العسكرية، حيث أمضيت ليلتين في ضيافتهم.

أحد أغرب المشاعر التي انتابتني في الليلة الأولى، كان عند تذكري للسمعة السيئة لفرع الشرطة العسكرية في طرطوس. أنا إبن المدينة، من كان يخشى في مراهقته، مجرد المرور بقربه. حوادث كثيرة عرفناها في صبانا، كشفت عن قسوتهم. إبن حيي وزميل من فترة المدرسة، أطال شعره اقتداء بأحد عازفي الفرق الموسيقية، كان ذلك كفيلاً لتأخذه دورية شرطة من الشارع بمجرد رؤيته. في الفرع، كانت الصفعات والشتائم أهون من "جدع الشعر"، أي ضربه بماكينة الحلاقة في مواضع يُضّطَّرُ معها صاحب الشعر المجدوع أن يقوم بحلاقة كامل الرأس. كما قال لي صديقي الذي جرت معه تلك الحادثة، والذي ترك عمله في مؤسسة ديكور خاصة وناجحة، وسافر إلى إيطاليا.

الطاقة التي عدت بها إلى بلدي بعد إنهاء دراستي، ورغبتي في إنجاز وتقديم ما أستطيعه كشاب حديث التخرج، والتي حفزتها فرصة إنجاز فيلم الفرح الذي لقي استحساناً في شكله وأسلوبه، ساعدتني لأمضي الدورة التدريبية، الممتدة لتسعة أشهر، بصعوباتها الجسدية والمعنوية والاقتصادية.

كنت قد تجاوزت عمر الثلاثين حينها، وكنا نخضع، كسائر المجندين في الجيش السوري، للتدريبات القاسية والعقوبات. منها ما هو لإعداد الجندي بدنياً ونفسياً، ومنها ما هو فقط لمجرد العقاب أو التسلية أحياناً، من قبل الجنود الأقدم أو الأعلى رتبة. في المساء نقوم بسحب بعض الحصى المغروزة في لحم الركبتين، بعد عقوبة زحف مرافق وركب. في إحدى ساحات التدريب. لم يتمكن بعض الجنود من المشي لأيام، بسبب أكياس الماء التي تجمعت أسفل أقدامهم، نتيجة الوقوف الطويل فوق الإسفلت الملتهب بشمس الظهيرة، في كلية التسليح في مدينة حلب.

استطعت بعد انتهاء الدورة، وفرزي إلى دمشق أن أكون قريباً مجدّداً من مكان عملي، وأن أعود إلى نشاطي. ترجمت وكتبت مجموعة من المقالات عن السينما، تمّ نشر بعضها في جريدة الفنون الكويتية. كان مردود المقال الواحد يكفي عدّة أشهر لمصاريفي في الخدمة العسكرية، وهذا كان أمراً جيداً بالنسبة إلي.

هالة العبدالله: معياري الوحيد هو الحريّة

05 أيار 2021

خلال السنة الأخيرة من خدمتي العسكرية، عملت مع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد في فيلمه "خارج التغطية" كمخرج مساعد. وكتبت سيناريو فيلم قصير ضمن مشروع اقترحه المخرجان أسامة محمد وعبد اللطيف عبد الحميد، يقضي بإنجاز سيناريو لفيلم طويل يعمل عليه مجموعة من المخرجين الشباب. لم ينجح المشروع، أو في الواقع أفشلته المؤسسة وتراجعت عنه.

لذا بدأت بالتحضير لفيلمي القصير الذي توقف في نيسان عام ٢٠٠٤، ثم جاءت تجربة "جبال الصوان".

ونعود معك إلى جبال الصوان…

بالطبع أدركت غاية فيصل ملحم الأساسية من دعوتي إلى المكان لأشاهد بعيني، وأجبته قائلاً: "لعلي لن آتي إلى هذا المكان مرة آخرى دون الكاميرا". أدركت أن إشارتي للكاميرا، لم تكن لمجرد التوثيق، وإنما لصنع فيلم. كان فيصل ملحم من المعجبين بفيلم البشرة المالحة وتجربته المغامرة، وقد دعاني، بعد عودتي من الدراسة بأيام قليلة، لنشرب القهوة و نتعارف. كان برفقته حينها عبد الله ديب، أحد مؤسسي النادي السينمائي أيضاً.

بعد أسابيع قليلة قاموا بتنظيم عرض للفيلم في النادي السينمائي. وأصبحتُ قريباً من معظم عائلة النادي السينمائي في طرطوس. أقول عائلة، لأن نشاطهم كان يشمل ترتيب عروض الأفلام، وإدارة الحوارات والنقاشات، وتنظيم أمور إقامة الضيوف من المخرجين أو النقاد، خلال عروض أفلامهم. بقيت لسنوات عديدة ألتقي بهم خلال زياراتي المتقطعة إلى طرطوس. أو أسافر خصيصاً من أجل مشاركتهم في العروض أو لحضور أمسية ثقافية، أو لقاء مع سينمائيين أو فنانين تحتفي بهم عائلة النادي السينمائي.

التقيت مع المخرج الراحل "نبيل المالح" في أمسية للنادي السينمائي في طرطوس، ومع المؤلف الموسيقي "شربل روحانا" خلال إحدى حفلاته في سوريا، وبواسطتهم سألته أن أستخدم بعض موسيقاه من أجل فيلم "جبال الصوان" دون مقابل مادي، وقد وافق على ذلك.

أفضل المشاهد وأكثرها قرباً إلى نفسي وروحي في هذا الفيلم، هو المشهد الذي أشرتَ إليه، عندما يتأثر "أبو بيرم" وينفعل غاضباً، بعد أن تعب مني ومن مجموعة التصوير، التي بدورها كانت قد تعبت من ظروف التصوير بعيداً عن العاصمة، ومن ظروف التمويل، التي وضعتنا جميعاً في حالة حرجة. بالكاد استطاع مدير إنتاج الفيلم، باسل عبد الله، أن يجنبنا توقف التصوير في مرحلته الثانية.

يصرخ حكمت عدرا، وهو يشير لي بيده التي يضرب بها كتفي وأنا جالس أسمعه، ثم يمدها أمامنا، قائلاً: "أنا ماني فنان. لكن رزيتي، أن الفن دمي". يقول هذا و أصابع يده اليسرى تشير إلى العروق في اليمنى. ويتابع: "لأنك عندما تتعامل مع الفن وتنسجم معه، يكلمك الفن، ويأخذك إلى أعلى .. إلى أبعد".

هذه هي الحقيقة الأكيدة التي يقدمها الفيلم بكل جزم، من خلال وبلسان بطل الفيلم. وهي اللقطة الوحيدة التي أظهر بها في الفيلم، وحرصت على وجودها أثناء المونتاج. مشهد النهاية هو تأكيد على الإنتماء للأثر الذي تركته موجة الدوغما. حين يقف أبو بيرم شخصية/ ضحية الفيلم أمام الكاميرا ويقول:

"اسمي: حكمت عدرا، أبو بيرم.

قريتي: حمام القراحلة.

مهنتي: كنت معلم بناء. تركت البناء واعتكفت على جمع الحجر. وحتى الآن لدي مجموعة تكفي لإقامة معرض كبير، كبير، كبير. وأنتظر أي فرصة للمساعدة، لأجل أو لصالح الثقافة في هذا البلد. وشكراً".

ماذا يمكنك أن تضيف بعد كل هذا؟!

ربما كانت تكفي الموسيقى، التي صاحبت المشهد، في تنويعة شربل روحانا الموسيقية للموال الشعبي: يا ميجانا ويا... ميجانا... تنويعة تحمل من الحزن بمقدار ما تحمل من الفرح، وسخرية من نوع مبطن، هكذا هو أبو بيرم. وهكذا تشكلت صورته في الفيلم.

وبالمناسبة، وكوني لم أتحدث من قبل عن الموسيقى في أفلامي، سأقول لك إنه في هذا الفيلم تحديداً، كانت موسيقى روحانا، الذي كنت أتابع إصدار ألبوماته الموسيقية منذ سنواتي الأخيرة في أرمينيا، عنصراً مهماً في بناء الفيلم وبعض مشاهده، والأجواء التي أردت أن تعبر عنها الموسيقى، مع صوت المكان فقط دون حوارات.

في جبال الصوان كنت في ظروف مختلفة كلياً. من ناحية طبيعة الفيلم، ومن ناحية البيئة، ومن ناحية التمويل أيضاً. كان فيلمنا أقل الأفلام تكلفة بين مجموعة الأفلام الأخرى، التي قامت بتمويلها أمانة "دمشق عاصمة الثقافة العربية"، رغم أنه الأكثر طولاً من ناحية المدة الزمنية ٤٦ دقيقة، وتم تصويره على مرحلتين زمنيتين مختلفتين، خارج العاصمة دمشق، وجميعها تستوجب نفقات أكثر.

لكنني في النهاية، سعدتُ أن شخصيات فيلمي، والذين هم أيضاً فنانون لاعتباراتهم الذاتية، قد اخترقت المشهد السائد في الاحتفالية، التي كرست المعلوم وغابت في البحث عن المجهول.

كما أنّ الفيلم سمح لبعض الأصدقاء والزملاء، بفرصة أولى للعمل، وعيش تجربة جديدة ومختلفة في صناعة الأفلام. دعوت صديقاً مخرجاً من أرمينيا، وكان في فترة صعبة ودون عمل حينها، للقدوم إلى سوريا ومشاركة العمل معي في الفيلم. كان قد سبق وعمل معي في "البشرة المالحة". كما رافقنا المخرج "رياض شيا" في مرحلة التصوير الأولى، وكان قد توقف منذ سنوات عن العمل في الأفلام. كما كانت التجربة الأولى في إدارة تصوير فيلم متوسط الطول للمصور "وائل عز الدين"، والذي حرص، بحكم تجربته مع أفلام المؤسسة، أن يحافظ على اللقطات الثابتة في الفيلم، فيما كنت أحاول أن تكون الكاميرا حرّة أكثر، ومحمولة ما أمكن ذلك.

وأنا أتذكر هذا اليوم في حواري معك، يسعدني حقاً أن أدرك، لنفسي على الأقل، بأن كل الأفلام التي صنعتها، سواء مع المؤسسة العامة للسينما أو مؤسسات أخرى، أو تلك الأفلام التي أنتجتها بدعم أصدقائي وجهدي ومالي الشخصي، في كل منها تواجد شخص أو أكثر ممن يخوضون وللمرة الأولى التجربة العملية لتصوير الأفلام.

كان من بينهم، زميل المدرسة وصديق الحي. كان أكثر من شريك في إنتاج فيلمين. أول أفلامي "البشرة المالحة" حين وجدت بعد أسبوعين من التصوير، مبلغ ألفي دولار مقدم من وزارة التعليم العالي، دعماً لمشروع تخرجي الذي سأنجزه في سوريا. أذكر أنه من بين التكاليف كانت أجرة الكاميرا مع معدات الصوت، وبطاقات الطائرة لمجموعتنا المكونة من أربعة أشخاص، بالإضافة إلى تكاليف إقامتنا ومصاريف طعامنا وتنقلاتنا. لست بمدير إنتاج، وإلا لما أقدمت على مغامرة كهذه محفوفة بالفشل. لكن تشجيع زملائي من الفريق الأرمني، مَن وافقوا على القدوم إلى سوريا للعمل معي دون أجر مادي، ودعم رامي غصة "المادي"، كل هذا صنع هذا الفيلم الذي ما زال صعباً على التصنيف النقدي.

رامي غصة كان حاضراً أيضاً لمساندتي في مشروع فيلم آخر، صورته في طرطوس: "في الطريق إلى البيت". وهو عودة إلى المدينة وشخصيات مشروعنا الأول، لكن بواقعية تسجيلية، وليس مديحاً للفقر الجميل، كما أسماه الكاتب "راشد عيسى" الذي شاهده في البشرة المالحة. ذاكرة مشتركة عن المدينة نحاول أن نستعيد مزاجها في الفيلم... لعل ذلك هو أكثر ما أحبه في أفلامي، أقصد بعد أن أنجزها و أتوقف عن مشاهدتها، دون التوقف عن تقييمي الفني الخاص لها. الحقيقة أنا فخور بذلك. هذا دين علي، ويتوجب عليّ سداده كلما سنحت لي الفرصة.

كنت أريد من أسئلتي لك أن تساعدني على رسم صورة صادقة لنضال حسن من أجل تجسيد حي لسوريا الحقيقية. كنت أخشى ألا تذكر تفاصيل كنت أريدها من الماضي، أو أنك ستتجنبها. لكن ردودك وإسهابك حتى في ذكر الأسماء، وضعانا كلينا على طريق يبدو أننا متفقان عليه. حتى إنني، كما القارئ/ة لهذا الحوار ربما، بدأت أشعر من خلال كلامك أننا أمام تصورٍ خاص لسوريا تلك، التي من لحم ودم. دعني أتابع معك ولنشتبك أكثر مع الواقع قبل أن نصل إلى الثورة وما بعدها. عند تأملي في عملك وبحثك الفني وبالحديث عن الماضي، عادت إلى ذهني ما كنت أدعوه مفارقة "جود سعيد". المخرج السينمائي الذي لقي دعماً غريباً عجيباً من الجميع، سلطة ومعارضة. المفارقة أننا نحن الشباب في تلك الفترة، كما أذكر، بعد مشاهدة كل تجربة من تجاربه، كنا نجمع على ضحالة "مشروعه" وارتباطه بالسلطة. وكنا نتعجب، لماذا الصورة غير واضحة بالنسبة إلى الآخرين كما وضوحها بالنسبة إلينا؟ حتى إن الأمر وصل به قبل الثورة إلى تمجيد العسكر السوري في لبنان بأحد أفلامه. وبقي الدعم في ازدياد حتى اندلاع الثورة، ليصبح هذا المخرج كأنه أحد جنود النظام حرفياً. هو بالتأكيد لم يعان من خدمة إلزامية، ولا يبدو أنه من النوع الذي توقفه شرطة عسكرية لتخلفه عن الجيش، وليس بالتأكيد ممن يعجزون عن تأمين كفالة للسفر والدراسة في الخارج. هذه المفارقة بالنسبة إلي، لم تعد تعني شخص هذا المخرج بقدر ما تشير إلى علةٍ سوريةٍ إذا جاز لنا القول. والتي أجدها تمتد بين السوريين إلى ما بعد الثورة، خصوصاً في المجال الفني. بالنسبة إلي لا تبتعد تلك المفارقة كثيراً عن معاناة الناس، التي رصدْتَها في أفلامك، كالفقراء الذين تريد السلطة سلخهم عن منازلهم المتداعية، في فيلم "في الطريق إلى البيت". العلة التي أريد الإشارة إليها لا تبدو أنها مسؤولية النظام فقط. لكن، في مواجهة مفارقة جود سعيد، كانت هناك مفارقة نضال حسن، ذاك الذي قرر العودة، وهو ينتمي إلى بيئة مشابهة لتلك التي خرج منها جود سعيد، ولكن بانتماء "طبقي" وفكري وخيارات مختلفة. كيف تنظر إلى ذلك بوصفك مخرجاً؟

من الجميل سماع ذلك، وقد حاولت مع نفسي أن أستعيد تفاصيل قديمة من الذاكرة، تبدو لي أنها تتجاور مع بعضها في الواقع، وفي الصور التي حاولت صناعتها عنه.

في الحقيقة لم أسع إلى رسم صورة شخصية، والذاتي الذي ذكرته لك، تجده صريحاً في أفلامي، منذ "البشرة المالحة"، حيث الطفولة، بطعم الملح والحديد والصدأ ورطوبة البحر، وحتى فيلمي الأخير "في الطريق إلى البيت". وإنما سعيت، بشغف وإلحاح، وبجدية ومثابرة، أن أستعين بالصور، لأعرف قليلاً عن هذا العالم الذي أعيش، وعن علاقتي به، لتساعدني كي أفهم هذا الشخص الذي أكونه.

مرة أخرى سنعود إلى "جبال الصوان"، فالمفارقة التي تشير إليها قد تجد لها ما يفسرها هناك. فالضريح الذي شيده السيد حكمت عدرا، أبو بيرم، كتب فوقه: هنا مقام الكرم "جودت سعيد". ثم تاريخ الولادة والوفاة. وجودت سعيد الذي توفي بحادث هو والد جود سعيد. وهي، إن لاحظت ذلك، لم تكن شاهدة قبر كما هو متعارف عليه في بناء القبور، سواء لدى المسلمين أو غيرهم.

قيل لي إن هناك علاقة صداقة جمعت بين الضابط السوري في لبنان، وبين الرجل الذي كان معلم بناء. وأن العائلة ربما تنتظر رحيل أبي بيرم لتتمكن من تعديل الكتابة فوق الضريح.

إذاً، تلاحظ أنني في "جبال الصوان"، ذهبت إلى بيئة جود سعيد نفسها، وتوقف الفيلم في أحد المشاهد عند ضريح والده، حيث يجلس بطل فيلمي ويذكره بحب واحترام. فيما ذهب جود نحو حكاية روائية، يستعيد فيها صوراً من الذاكرة، هي لا تمجد العسكر بقدر ما تمجد السلطة التي أُتبِعَ لها العسكر. برأيي النقدي الخاص بالفيلم.

صحيح هذا ما قصدتُه…

دعنا نعود إلى عام 2009. كنت حينها أخوض صراعاً مع إدارة المؤسسة من أجل فيلمي "صلاة الغائب"، الحاصل على موافقة اللجنة الفكرية، بعد تعديلات طلبتها اللجنة في قراءتها للسيناريو في اجتماع سابق، وبالتالي انتقال الفيلم لمرحلة الديكوباج، واختيار مجموعة الفيلم للبدء بعمليات الإنتاج.

لكن الذي حصل، هو أنه نتيجة لما تحدثتُ به عن وضع الفيلم، خلال لقاء صحفي مع الزميل "أحمد خليل"، تم نشره في جريدة الثورة، عندما سألني إن كان التتويج الخاص الذي حصل عليه السيناريو ضمن ورشة المشاريع ضمن مهرجان قرطاج السينمائي، إضافة لكون مؤسسة "موسفيلم" الروسية قد زودتني بكتاب رسمي لإدارة المؤسسة، تؤكد فيه مشاركتها في الإنتاج، وهو ما كان يحصل لأول مرة في تاريخ مؤسسة السينما منذ إنشائها، إن كان ذلك قد أتاح لمشروعي مروراً سهلاً لدى لجنة قراءة النصوص في المؤسسة. جوابي كان: إن ذلك لم يحصل، بل وضعت اللجنة ملاحظات رقابية، كانت الدراما السورية قد تجاوزتها في تلك الفترة. لعله لم يكن هو بحد ذاته المشكلة، أي المقال، لكن جملة، السينما تعاني من الرقابة بينما التلفزيون تجاوزها، التي أصبحت عنوان المقال، هي ما جعل وقعه ثقيلاً على إدارة المؤسسة وبعض أعضاء اللجنة الفكرية. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الصحيفة تتبع للدولة، وقد سمحت بنشر انتقاد كهذا. إضافة إلى مقال آخر، نشر في الفترة ذاتها ضمن جريدة الأخبار اللبنانية، تحدث عن مشروع الإنتاج المشترك للفيلم السوري بالتعاون مع شركة "موسفيلم".

طلب مني المدير العام اعتذاراً رسمياً حين حاولت تفسير الأمر. الإدارة أخفت محضر الجلسة. في الوقت نفسه تم تسهيل انتقال فيلم جود سعيد، من اللجنة الفكرية إلى مرحلة الإنتاج. رغم أنه كان قد تقدم بفيلمه في فترة لاحقة.

لنعرج على "موسفيلم" حدثنا عنها ولماذا يشكل وجودها أهمية كبيرة في دعم الفيلم!

حسناً، موسفيلم هي مدينة سينمائية تقع في العاصمة موسكو. وهي تعد من أكبر الاستوديوهات السينمائية في أوروبا. تنتج وتشارك في إنتاج ما يزيد عن مئة فيلم سنوياً. وفي تاريخ إنتاجاتها السينمائية عناوين كثيرة، لأفلام ما زالت تتصدر قائمة أهم الأفلام في تاريخ السينما العالمية.

دعتني المؤسسة لزيارة موسكو والاطلاع على استوديوهاتها، وأقمت في الفندق التابع لهم مدة أسبوع. رافقني خلال الزيارة، مدير شؤون الإنتاج في المؤسسة. أطلعنا المهندسون على الاستوديوهات الداخلية والخارجية لـ موسفيلم، الممتدة على مساحة 40 هكتاراً. ورافقتنا موظفة في قسم العلاقات الخارجية لزيارة أهم المتاحف في العاصمة الروسية، متاحف الكرملين ومتاحف الفنون، في برنامج زيارة لمدة أسبوع. بعد لقاء قصير مع المدير العام لموسفيلم، المخرج "كارين شخنازاروف"، الذي أبلغني أنه أعجب بالصفحات الخمس التي تلخص السيناريو، وكنت أرسلتها له بعد لقاءنا في دمشق، أثناء حضوره لفعاليات مهرجان دمشق السينمائي رئيساً للجنة التحكيم، في مطعم دمشقي في المدينة القديمة، حول مائدة عشاء دعوت إليها ضيوف المهرجان، وتكفلت شخصياً بنفقاتها، رغم أن المهرجان يمنح مرافقي لجنة التحكيم مبلغاً مالياً لتغطية المصاريف.

سأتوقف هنا بناء على ملاحظتك التي في مكانها، لأقول: ما دمت أسترسل في أجوبتي عن أسئلتك، التي كل منها يحتوي على أكثر من فكرة وسؤال واستفسار. سأكمل في ذلك، وسأذكر تفاصيل أقولها للمرة الأولى، ولعلها الأخيرة في حوار.

كان "شاخنازاروف"، بعد زيارته الثانية للمهرجان، أبدى لي بوضوح عن إعجابه بنشاطي، من ترجمة كتابين من اللغة الروسية إلى العربية، وعملي في المهرجان الذي شمل التنسيق للتظاهرات السينمائية الخاصة بأفلامهم، وترجمتي وإعدادي لمقال عن مؤسسة موسفيلم، تتضمن حوارات مختلفة حول المؤسسة وتاريخها، تم نشره في مجلة المهرجان اليومية.

لذلك سألني أثناء العشاء، إن كان لدي سيناريو فيلم روائي طويل، كي يساعدني في إنتاجه من خلال موسفيلم التي يرأسها. فأجبت، نعم لدي واحد، وأستطيع أن أرسله لكم مترجماً إلى اللغة الروسية. قال لي: لا ترسل السيناريو، أرسل ملخصاً من خمس صفحات يتضمن حكاية الفيلم، وسأقرؤها. لم يقدر لهذا العرض الكريم أن يتحقق، رغم رسالة ثانية من موسفيلم، تؤكد مرة ثانية، على التزامها بتقديم كل العمليات الفنية للفيلم لمرحلة ما بعد التصوير، مقابل حقوق التوزيع في روسيا ودول الاتحاد الروسي.

لكن استطعت أن أقوم بتنسيق العمليات الفنية الخاصة بفيلم "حسيبة"، للمخرج الراحل ريمون بطرس، في استوديوهات موسفيلم، والحصول على خصم بلغ بين 10 أو 15% من قيمة العقد الإجمالي. واستلمت نسخة الفيلم النهائية من مؤسسة موسفيلم على مسؤوليتي الخاصة. وثائق كثيرة وضعها "فلاديمير رياسوف"، نائب المدير العام ورئيس قطاع الإنتاج في موسفيلم فوق مكتبه، قائلاً: العمل على الفيلم قد أنجز، وهناك نسختا عرض جاهزتان، بينما لم تقم مؤسسة السينما في دمشق بتحويل أي دفعة مالية من التزاماتها في العقد حتى الآن. في المقابل قام السيد هيثم حقي، بتسديد كل المستحقات الخاصة بالخدمات الفنية لفيلم "الليل الطويل" من إخراج الراحل حاتم علي. لا نستطيع إرسال نسخة الفيلم. من هاتف مكتبه اتصلتُ مع سكرتيرة المدير العام، وأخبرتها عن ذلك. عبر الهاتف كلمني المدير العام للمؤسسة، راجياً أن أفعل ما أستطيعه، خاصة أن المهرجان قد بدأ، والفيلم مبرمج ضمن المسابقة الرسمية. وأنه أصدر أمراً إلى مدير الشؤون المالية بإجراء التحويل المالي بالسرعة القصوى. أخبرت "رياسوف" بذلك، وأن المدير العام تعهد بتسريع الأمور.

نظر إلي الرجل الخبير، الذي يتكلم اللغة العربية بشكل معقول، قائلاً: ألا تقولون أنتم العرب، إن العقد شريعة بين المتعاقدين؟ اسمع عزيزي نضال، نحن نعرفك ونثق بك. إن قلتَ لي بأنك تتعهد لنا بذلك وإن وقّعت على وثائق إنجاز العمل، فسنقوم بتسليمك نسخة الفيلم حالاً، وسنرسلها عبر شركة الشحن التي نتعامل معها فوراً.

قمت بالتوقيع على إجراءات العقد والاستلام، مع وثيقة إضافية أتعهد فيها بالمسؤولية الشخصية.

حين أقام الصحفي راشد عيسى حواراً في فندق برج الفردوس عن سينما الشباب في سوريا، بحضور الراحل "عمر أميرلاي" والمخرج "أسامة محمد"، كان ممثلو السينما الشبابية في الحوار الذي أداره راشد عيسى، هم "عروة النيربية" و"جود سعيد". هذه إشارة تعكس مضموناً مباشراً على أنهما من يمثل هذه السينما بفرعيها، الحكومي المتمثل بالمؤسسة العامة للسينما، التي أصبح جود سعيد يعمل فيها، رغم أنه لم يوفد للدراسة لصالحها. وهي فرصة لم يحظ بها الزملاء الذين تخرجوا قبله بسنوات عديدة، وقد أنجز البعض منهم أفلاماً لصالح المؤسسة، التي استفادت من خبرات البعض، مثل "طلال ديركي" و"الفوز طنجور"، وكان الأخير طلب العمل في المؤسسة أكثر من مرة، ولم يستجب لطلبه.

فيما كان عروة النيربية، ممثلاً لمهرجان "دوكس بوكس"، مشيرًا إلى السينما المستقلة. رغم أننا نعلم وندرك جميعاً أن المهرجان مدعوم من المؤسسة العامة للسينما، وبالتالي فإن هامش الحرية والاستقلالية يبقى شرطياً وراهناً. عدا عن أنه وفي عام 2011، وبعيد وقت قليل من رحيل عمر أميرلاي، لم يستطع مهرجان دوكس بوكس، الذي خُصّصَ تكريما للراحل بعرض مجموعة من أفلامه، أن يدرج فيلم "الحياة اليومية في قرية سورية" ضمن عروض الأفلام، رغم أن الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما.

لننتقل معاً إلى فترة ما بعد الثورة السورية. بعيد 2011 قررتُ أن أتابع التجارب الوثائقية الجديدة، وأن أقاربها من خلال الكتابة النقدية. بدأت بفعل ذلك حقاً. بعد مضي وقت على اندلاع الثورة، ورغم أهمية بعض التجارب الجديدة، بدأ الأمر يصبح غير ذي جدوى. اقتحم التمويل المشهد، وزاد في إفساده. ما أجبرني على ترك مسعى الرصد ذاك. كما تذكر، من عدّة سنوات، وصلنا إلى حالة من اجترار شامل، عندما أصبح النقد صعباً، والذين لا يعتبرون أنفسهم مخرجين أصبحوا معدودين على الأصابع، كما أصبح كل مخرج مناضلاً من أجل القضية، وكلُ فنان جاهر بالثورة "قائدَها". شهدنا قضايا فساد وتربح. حتى أن هناك شخصاً ادعى أنه مخرج سينمائي، طعن نفسه بسكين، مخططاً لاتهام النظام بذلك، ليصبح مشهوراً ويحصل بالتالي على تمويل ضخم لإنتاج فيلم. كما تعلم، فضح الأمر بالنسبة إلى هذه القصة، ولكن ماذا عن قصص أخرى، عندما كانت موضة السوريين الضحايا هي الرائجة في السوق العالمية للإنتاج الفني؟ عندما شاهدتُ فيلمك "في الطريق إلى البيت" دُهشتُ أنني لم أره سابقاً! رغم أنه صور قبل اندلاع الثورة، إلا أنه يبدو اليوم أكثر راهنية من أفلام صورت بعده. لماذا يغيب هذا الفيلم الذي يتناول عسف النظام ضد "حاضنته الشعبية" ذاتها -إذا استعرنا التعبيرات الثورية الدارجة- في الساحل السوري. في الوقت الذي لا تزال تحضر فيه أفلام شعاراتية وبقيمة فنية متواضعة؟

من المؤسف سماع أنك تركت مسعاك في رصد التجارب الوثائقية الجديدة، ليس فقط لأن هناك ضرورة كبيرة لقراءة جادة لهذه التجارب على المستوى السينمائي، من خلال فهم وتحليل معمقين، وإنما أيضاً من أجل الحالة التي بدأت تسود مع اقتحام الممولين للمشهد. وليس ما يتعلق بعنصر التمويل فقط كما ذكرت. فقد استولى -أستخدم هذا المصطلح تحديداً- بعض المنتجين على أفلام الآخرين، من خلال وضع أسمائهم ضمن الإخراج والتصوير، إضافة لكونهم أحد الأطراف الأساسية في الإنتاج. طبعاً هذا لا يتعلق بناحية الحقوق الإبداعية فقط، وإنما أيضاً بالتأثير الذي سيحدثه المنتج بسطوته على سياق الفيلم، الذي قد يكون التجربة الأولى لمخرجه.

ولكن على ما أعتقد، هذا ما قد يندرج تحت العنوان العريض: التمويل.

نعم، هذا أفضى إلى الواقع المخزي الذي وصفتَه جيداً. وقد تذكرتُ معه حديث الشاعر والروائي السوري سليم بركات، في حوار نشر بعنوان "عراب المتاهات، وخيال الهاوية"، في معرض توصيفه للأزمة التي حلّت بمفهوم الثورة الفلسطينية، حين دخل أدعياء، لصوص، ناهبو شعوب على خيمة المصطلح. مرتجلو أفكار ارتجلوا أفكارهم عن الثورة.

الأمر ذاته في السينما هنا. لذلك شاهدنا من أحدث لنفسه، عن قصد، جرحاً، ليصنع قضية على حساب الجرح السوري. وشاهدنا من عاد في زيارة إلى بلده متسللاً عبر الحدود، ليستقبله أبناء البلد بترحاب وحفاوة في بيوتهم، هو وكاميراته. وحين غادر، رسم صورةً تستحق أن نسائلها أخلاقياً، ليس في أعراف السينما والفن فحسب، وإنما في أبسط أعراف الأخلاق بين الضيف والمضيف.

شاهدنا من حصل على تمويلات أوربية، وأرسل الكاميرات وفتات المال للسوريين في الداخل ليصوّر موتهم، الذي كان قد باع صوره، وسرق ماله، كما سرق من قبل فيلماً بأكمله، بعد أن قص العناوين الحقيقية وألصق مكانها عناوين تفيد بإنجازه للفيلم. لكن هل يتحملون وحدهم المسؤولية عن ذلك الخراب؟ رغم تأكيدي على مسؤوليتهم الأخلاقية وإدانتهم، ليس في الجانب المادي فقط، وإنما في جانب الصورة المزيفة التي صنعوها عن سوريا وعن أهلها، مَن فتك بهم كل ما ليس للعقل أن يتخيله. فلنعد إلى سنوات سبقت اندلاع الثورة، ولننظر إلى تلك الفورة في الدراما السورية، التي عبرت حدودها إلى المحيط العربي، فيما كان المسرح والسينما يدخلان في حالة من سبات ما قبل الموت.

أصبح قسم من الفنانين أصدقاء السلطة. تباهى البعض منهم علناً بصداقاته مع رجال الأمن وضباط الجيش. الرئيس الشاب يحضر عروضاً مسرحية من إخراج "همام حوت" ولا يظهر في عروض المسرح القومي. رغم أن دار الأوبرا هي باسم عائلته التي احتكرت لنفسها الألقاب والصفات جميعها، لكن من بينها جميعاً، لا توجد صفة أو مهنة المخرج!

إنه بالتأكيد أمر غير مباشر، لكن مع احتلال كل الألقاب والصفات، لم يبق للبعض ممن كانوا صورة في الأصل عن جشع ودكتاتورية السلطة، إلا أن يدخلوا خيمة المصطلح ويناهبوه.

من المحزن أن كثير من السينمائيين والكتاب تخلوا عن مشروعهم السينمائي، من أجل فرص عمل وشهرة، استطاعت أن توفرها غزارة الإنتاج التلفزيوني. عشرات المسلسلات والأفلام والسهرات التلفزيونية، يتم إنتاجها سنوياً، فيما تكاد مؤسسة السينما تنتج فيلمين طويلين وبعض الأفلام القصيرة، ومهرجان المسرح يتوقف لسنوات.

هل تعتقد أن هذا أمر طبيعي؟! بالتأكيد لا. هذا مشروع سُخِّرت من أجله مليارات الليرات السورية، لإنتاج أعمال ليست ضمن أي تصنيف بين الجودة والرداءة. وإنما تتميز بما فعلته من تسفيه لمشاكل المجتمع وأزماته، وتخديره بحكايات سخيفة. بالتأكيد السلطة هي من دعمت ومولت هذا المشروع. من المؤسف أيضاً أن خريجي معاهد سينما قاموا بتنظيرات للدراما التلفزيونية، مع سذاجة في الطرح من نوع : سنأتي بالسينما إلى التلفزيون.

كثرة الإنتاج التلفزيوني ترافقت مع كثرة في المال المنهوب. مال الشعب، الذي بالكاد يجد قوته اليومي، فيما شاشة التلفزيون الرسمي تتجشأ المسلسلات في شهر رمضان أمام أمعائهم الخاوية.

موت النقد الأدبي والفني ساهم في هذا الإنحدار. في أيامنا هذه، شاهدنا كيف أصبح نقد الأفلام عبارة عن تسطير مديح بمبالغات أدبية ويافطات من نوع: الثورية في السينما الجديدة، لأفلام كان هناك مخرجون أجانب مع مؤسساتهم وراء إنجازها مالياً وفنياً. كل من يصنع تقريراً تلفزيونياً عن الثورة يصبح مخرجاً. بينما راح يوسَمُ المخرجون السوريون الذين كانوا يعملون سابقاً مع مؤسسة السينما بأنهم "حفنة من الذين يصنعون أفلامهم ضمن بروباغاندا النظام"، متناسين عن قصد أو جهل، أفلام محمد ملص وأسامة محمد وغيرهما.. وأن فيلماً كـ"الحياة اليومية في قرية سورية" للراحلين عمر أميرلاي وسعد الله ونوس، الذي أنتجته مؤسسة السينما، يبقى ليومنا هذا أرفع وثيقة سينمائية وثائقية تكشف عن نقد سياسي قاس للسلطة. أسلوبية وحساسية، للمفارقة، لم يقاربها فيلمه الأخير "الطوفان في بلاد البعث" الذي كان برأيي بياناً سياسياً يتكئ على السينما من أجل مقولته. ومن المحزن والمؤسف أن كان لهذا الفيلم تأثير على مجموعة كبيرة من صانعي الأفلام الشباب، من ناحية تصوير الشخصيات وتسجيل يومياتهم، للإتكاء عليها في رسم صورة مختلفة، تستحوذ على عقل أصحاب الفيلم. وذلك دون معرفة الشخصيات/ الضحايا، ودون إعلامهم بذلك.

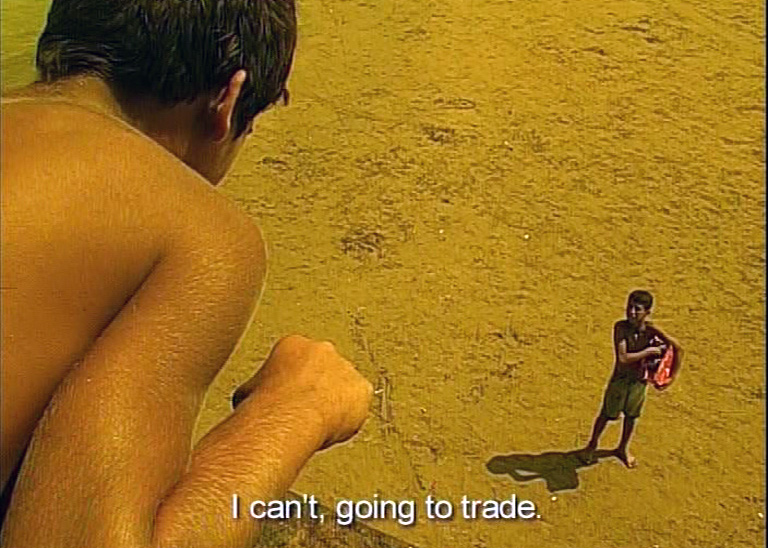

فيلمك "في الطريق إلى البيت" يلح عليّ للتوقف عنده مجدداً، وأختم بذلك أسئلتي. رغم مقاربته السياسية القوية والمباشرة أحياناً، إلا أنّ هذا الفيلم يبقى "سينما" قبل كل شيء. الفيلم يرصد بيئة تعتبر "موالية" للنظام السوري، ترزح تحت عسفه. يُمنع السكان من تجديد بيوتهم المتهالكة أو تملّكها بعقود رسمية. البرد يهاجم الأطفال. مياه الأمطار تدلف من السقوف والشقوق في الجدران. في الوقت عينه، يتابع نضال حسن تنقيبه ويعثر على لقى بشرية كتحف حقيقية. وهو ما يعيدني إلى قراءتي الواردة أعلاه، بما يتعلق بفيلم "جبال الصوان"، ويضيء على خصوصية مشروعك، المتمثلة بعلاقتك المميزة مع شخصيات أفلامك. نعثر في الفيلم على شخصية أبو شادي، وهو هنا شخصية غريبة. عاري الصدر في مواجهة البحر، تخاله معزولاً عن البشرية كمولود خام للطبيعة (وهو ليس كذلك بالطبع، أي أن شخصيته هي نتاج لمجتمعه وظروفه بشكلٍ أو بآخر، كحال شخصية أبي بيرم في فيلم جبال الصوان). يسمي نفسه حرفياً "ماوكلي" ويقول مؤكداً: "أنا ماوكلي الشخصي، ماوكلي هداك أفلام كرتون أما أنا، ماوكلي الشخصي". لكن ماوكلي هذا يتعرّف بسرعة على المخرج السينمائي محمد ملص، الذي أحضره نضال حسن ليلتقي به "لا تقل لي أن هذا هو المخرج محمد ملص... إنها ليلة القدر... أحضرتَ لي الملك!".

"ماوكلي" يعتبر "ملص" ملك المخرجين السوريين. من كان يعلم بوجود نموذج لمواطن سوري بمواصفات أبي شادي الذي يعرف السينما ويقدر ملكها رغم "ماوكليته" التي يدعيها؟ اللغة السينمائية للفيلم تعيدنا إلى جماليات السينما دون انقطاع، بل إن هناك تأثير متبادل، بين الكاميرا والواقع. الشخصيات تطالب بحقوقها وتتذكر حقها في الوجود أمام الكاميرا. هنا أيضاً نرى والد نضال حسن المخرج الذي يبقى على مسافة أمان وحياد، بين الشخصي والعام، أثناء حواره مع والده عن قضايا خطيرة. ماذا تقول عن هذا الفيلم ومونتاجه في الخارج، إذ تجد نفسك، بين تصوير الفيلم ومونتاجه، أمام فارق في الزمان والمكان، بين عالمين، وربما بين "نضالين".. لا أنسى أن أقول، إننا هنا مع أفلامك الأخرى، أمام واحدة من أنضج تجارب السينما التسجيلية السورية، إن لم تكن أنضجها على الإطلاق.

إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ معظم مشاهد "في الطريق إلى البيت" تمّ تصويرها خلال عام 2010، فسيبدو توصيف بيئة موالية للنظام غير دقيق. حيث تجد نقداً وغضباً تجاه السلطة لم يكن يجرؤ عليه الكثيرون ممن هم اليوم دعاة الثورة والثورية، ومنهم من كان يعيش ويأكل في كنف السلطة ويحتمي بها.

وإذا توقفنا بالتحديد عند ما ذكرته أنت، حول المقاربة السياسية، والتي كانت مباشرة في بعض المشاهد. فهذا ما لم أستطع الحياد عنه، كونه كان من صميم معاناة الشخصيات. كانت المباشرة تلك، تتعلق بجرأتهم في توجيه رسائلهم وشكواهم للسلطة.

لكن لنعد إلى أبي شادي/ ماوكلي. مفاجأتي ودهشتي بماوكلي، بعفويته وغرابته، قسوته وبساطته، رقته مع كلبته لوسي وسخطه وغضبه من الحكومة، لم تتوقف منذ لقائي الأول معه ذات مساء على الشاطئ. وقد بدا، ومنذ اللحظة الأولى، أنه داخل الفيلم، وأن حكايته التي سيرويها ستكون جزءاً من حكايا الفيلم. سواء كان لقاء بموعد أم عفوياً، حين أخرُج حاملاً كاميرتي متوجهاً إلى الشاطئ كعادتي حين يصيبني الأرق، أو حين أخرج لألتقط الشروق فوق صفحة مياه البحر عند الفجر. تملكني شعور منذ طفولتي حين كنت أستيقظ وأغتسل بمياه البحر قبل ذهابي إلى المدرسة في الدوام الصباحي، أنّ ثمة أنفاساً تتعلّق بسطح الماء الرقراق عند الفجر. بالكاد هناك أمواج كما هو في النهار، وإنما دفق من مويجات صغيرات تكشف رمل الشاطئ لأمتار كثيرة، هذا ما تجده في مشهد الحلم في "البشرة المالحة".

لم تكن دهشتي إن لاحظت ذلك، بأقل من دهشة المخرج محمد ملص، والأصدقاء الصحفيين، راشد عيسى وأنس زرزر وعلي وجيه وناصر ونوس، مَنْ صوَّرَ المشهد الذي نتكلم عنه، وسائقنا المحترف الذي رافقني في عدة أفلام، أحمد علي، من قاد رحلتهم من دمشق إلى طرطوس، حيث تجولنا معاً في مواقع التصوير، برفقة الأستاذ محمد ملص، الذي أكدت على حضوره كمباركة لي وأنا أمضي لإنهاء فيلمي. هو من هنأني قبل أعوام كثيرة عندما شاهد فيلمي الأول بعد أشهر من عودتي، وقال جملة ما زالت تحتل مكانها في وجداني: "أهنئك على هذه الحساسية السينمائية، حافظ عليها، بني..." قالها من كنت مندهشاً بصوره مذ رأيت فيلم "أحلام المدينة" عند عرضه الأول في السينما. كان ذلك ضمن برنامج مدرسي. مشهد الصبي دياب وهو يضرب جبينه بالباب الخشبي حتى يدمى، حفر عميقاً في وجدان الصبي الذي كنته حينها. حين أشاهده اليوم، أدرك المزيد عن معنى تصريف الألم وتكاليفه في الصور السينمائية.

كانت لدي أسئلة كثيرة، حين بدأت التصوير، لا تتعلق بأمور إنتاجية لمشروع فيلم سيستغرق تصوير الجزء الأول منه، عاماً كاملاً. وإنما بشكل أساسي وجذري بحكايات الفيلم، ولماذا اندفعتُ إلى البدء بتصويره، بشعور من أصابته الحمَّى، وكانت حُمَّى الصور.

لم يكن لدي هنا سيناريو مكتوب، وإنما أفكار وملاحظات كانت تشغلني منذ سنوات، تتعلق بمصائر وحيوات أبطال فيلمي الأول، من كانوا صغاراً حينها نراهم في حكاية رومانسية عن أطفال مشغولين بالبحث عن محقّق الأمنيات، "علي البحر". أما "اليوم"، فهم شباب، في واقع بائس، يشكل صورة عن المجتمع بكامله. يبحثون عن مكان لهم في هذه الحياة. المكان الذي عاشوه وأمضوا فيه معظم حياتهم، يتلاشى من بين أيديهم مثل حبات رمال الشاطئ، وهذه بدورها دُفنت تحت إسمنت المشاريع السياحية الجديدة، ومعها دفنت ذاكرة الكثيرين وصور طفولتهم.

شريط من المنازل القديمة، في أحياء فقيرة تمتد مقابل الرصيف الإسمنتي الجديد، أنفقتْ عليه الحكومة مئات الملايين. مجلس المدينة، وضع لافتات كتب عليها: "هذا المكان غير صالح للسباحة". قسم كبير من هذه المنازل، التي صورت فيها تحديداً مشاهد كثيرة وأساسية في "البشرة المالحة"، هدمتها الجرافات بعد أن اشتراها رجل مقرب من السلطة. فيما بقي الآخرون، مَن رفضوا البيع، ينتظرون حظوظهم في محاكم تمتد لسنوات. يمنع عليهم خلالها ترميم بيوتهم التي تدلف ماء المطر. بيوت متهالكة، لم يكلف المسؤولون أنفسهم عناء الإشارة إليها أنها "غير صالحة للسكن". طبعاً يمكن قراءة ذلك كنوع من أفلام العودة إلى البيئة، لكن واقعياً، أية بيئة أو مدينة أخرى يمكن لها أن تشكل نموذجاً عن حالة المجتمع بأكمله، باستثناءات ليست هي في مجال الأفلام، سوى ضمن المعيار الإنساني والأخلاقي الفني.

وكون معظم مواقع تصوير الفيلم تمتد بين البيت، الذي ولدت فيه وأمضيت سنوات طفولتي الأولى، وبين الأحياء المجاورة وبالتأكيد شاطئ البحر، فهذا يجعلني أقدر على رواية الحكايات من، وعن، مكان أعرف تفاصيله، والكثير من قصص ساكنيه، وتبدلاته عبر سنين طويلة.

كانت لدي بضع صفحات مكتوبة فيها تصوراتي عن الفيلم وشخصياته الأساسية، وعن رؤيتي الإخراجية التي تقدم تصوّراً للمعالجة البصرية. لكنني مع ذلك، أستطيع القول أنّ قراري بإيقاف العمل على فيلمي مع المؤسسة، دفعني إلى حد كبير نحو فيلم "في الطريق إلى البيت"، وقد بدأت صوره تتشكل في رأسي، وهو بدوره ما كان دافعاً كبيراً أيضاً لتخفيف خيبتي مع المؤسسة، خالقاً شعوراً بالتحفيز والتحدي الذاتي، توّلده تجربة الخوض في فيلم جديد. توّجهت إلى طرطوس ومعي كاميرا صغيرة، وبعض الكتب: "ملاحظات في السينماتوغرافيا" للمخرج الفرنسي "بريسون". "النحت في الزمن" للمخرج الروسي "أندريه تاركوفسكي". عدد خاص من مجلة "حجلنامة"، مخصص للكاتب السوري "سليم بركات".

ملاحظات بريسون الموجزة والكثيفة عن مفاهيم الصورة والسينماتوغرافيا في صناعة الفيلم، المستمدة من تجربته السينمائية. حديث تاركوفسكي عن مفهوم الزمن في السينما، والعناصر الطبيعية التي تشغل الحيز نفسه من المشهد السينمائي. كل هذا كان من شأنه أن يؤازرني، ويشد من عزيمتي، للبدء بتصوير قرّرت الالتزام فيه ببيان الدوغما ووصاياه العشر، مهنية وروحية.

كاميرا محمولة تتجوّل طوال الوقت. لا مشاهد محضرة مسبقاً. لا ملاحظات إخراجية للشخصيات تتعلق بأقوالها أو سلوكها. لا إضافات في الصوت أو الإضاءة. والموسيقى تسجل في المكان مع الصورة.

والحكاية ببساطة هي: أنني عشية رأس السنة لعام 2009-2010 حملت كاميرتي وتوجهت إلى طرطوس. وفي طريقي إلى البيت، أمرُّ في الأحياء حيث صورت أول مشاهدي في السينما، وهو مشهد البداية في فيلم "البشرة المالحة". وأستمع وأشاهد، من حكايات الناس، ما يجعلني أتوه عن طريق البيت، وأتأخر في الوصول إليه. تلك الكلمات التي لخصتها لك في الأعلى بسطرين، كتيمة للفيلم، جاءت بعد سنوات عديدة، أثناء المونتاج في برلين.

مئات الساعات في المونتاج، أمام شاشة تعرض مئات الساعات من المواد التي صوّرتها قبل سنوات. كيف ستروي حكاية صورتها في عام 2010 في سوريا، التي بدأت فيها الثورة ربيع عام 2011 وبعد سنوات من التحولات الجذرية، دون الوقوع في فخ الموقف الراهن، المتغيّر بتسارع تفرضه ظروف دولية ومصالح، ودون الوقوع في شروط بعض المؤسسات التي يمكن أن تكون شريكة في عمليات ما بعد الإنتاج؟

قمت بمونتاج الفيلم بنفسي، وتركيب شريط الصوت وضبطه. كتبت عناوين البداية والنهاية بخط يدي. لكن ما حدث بعد مشاهدتي للفيلم مرات كثيرة، تلت عشرات الساعات من المونتاج، وبعد الحصول على نسخة للعرض مع ترجمة باللغة الإنكليزية، هو أنه راودني شعور أنّ هناك شيئاً أفتقد إليه شخصياً في الفيلم. أدركت أنّ المشاعر التي رافقتني خلال التصوير، وبعض الأفكار والشخصيات التي خرجت من الفيلم أثناء المونتاج، هي ما تشكل حيرتي أمامه. كنت أدرك أنّ الحكايات لم تروَ كاملة في هذا الجزء. ولم أكن في ظروف تسمح لي بمتابعة العمل على الجزء الثاني، الذي بدأت في تركيب بعض مشاهده في الحقيقة. لكني كنت متعباً وبعيداً، يائساً وحائراً. وسط كل هذا الخراب، ماذا يمكن للسينما أن تفعل؟ أي أثر سيتركه الفيلم لدى جمهوره؟ بحصة صغيرة تسقط في المياه، تحدث دوائر، تتسع وتتلاشى؟

انصرفتُ إلى مشروع كتاب بدأتُ العمل على ملاحظاته الأولى أثناء عملي في مونتاج الفيلم. أعادتني كثرة الحقول المنتشرة في المدينة حيث أعيش، إلى هوايات قديمة أحبها، الرسم بقلم الرصاص، والتقاط الصور. ما أفضت إليه تجربة تصوير الفيلم في سوريا، أثناء سنوات عصيبة، والعمل على مونتاجه في ظروف صعبة، يمكن التعبير عنه بعبارات شعرية صاغها الشاعر والروائي السوري سليم بركات، على لسان إحدى شخصياته الروائية: "عد بي إلى البيت، الحقل يشردني هنا".