كزمن كبير وأطياف، بدا المكان الذي ما برِح يجعلني أعدّ الخطوات، خطوة خطوة، مِن / وإلى مراسيها: بيني وبين باب شرقي والمئذنة البيضاء عشرة دقائق تقريباً. وإلى مقهى الروضة (مكان اللقاء) بين سبع إلى ثمان دقائق. ولمّا اشتدَّ المطر كان الزمن يحتفي بتيهٍ مدهش، في هذيان يومض ويختفي. المطر زمن، ولكلّ رذاذ حكاية تسيل، دون أن نفهم سرّ الرعشة.

في ركن من المقهى جلست بانتظار الروائي. مجدّداً، كان الزمن ينتهك صمت الأشياء، ويدغدغ شعريةً تتعدّى ما أعرفه، يوقظ آلاف الكلمات والأشياء عبر سردية بصرية حين لا يكون للشعور طاقة للتجسيد: بين العشاء الأخير لـ "دافنشي" و"مايك الشرقي" (بطل رواية "المئذنة البيضاء"). مقاعد وجدران، ووجوه تتغذّى من بروتين الزمن، أطياف تحوم وتهيم، تُقيمُ ولا تَقْعُدْ.

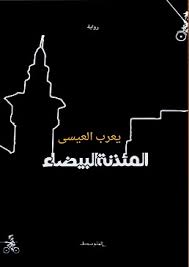

كانت وضعية الزمن صعبة ومُقلقة، حركةً وسكوناً، ولكنها كذلك على الدوام، الكلمات والأشياء هي التي تتغيّر وتتبدّل. وحده المكان الرمزي يبتغي قول شيء في التاريخ والدين والسياسة والتكنولوجيا، والإعلام، والخطط أو المخططات.. وغيرها، وهو بهذه الصيغة، وبما هو مكان روائي/ شعري بامتياز، فهو، أيضاً، زمان سائل تتصارع فيه الخطابات والشخصيات والذوات. سرديات تسكننا، وتُعيد تشكيلنا إلى ما يقرب حدّ التماهي. من هنا تنبثق أهمية رواية "المئذنة البيضاء". ثمّة عبارتان لخصتا، وتُلخصان: "إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك" (ابن عطاء السكندري).

"في دمشق: تسير السماء، على الطرقات حافية.. حافية، فما حاجة الشعراء إلى الوحي والوزن والقافية" (محمود درويش).

جعلت كلّ شيء ورائي، وجلست مع الروائي، قلت: .. وإلا لن أفلح في فهم الحكاية، حكاية "المئذنة البيضاء"، إنها الانتماء الأقصى للأزمنة كلها، ولقليل الضوء الآتي في مِنَ جهة باب شرقي، أعني: مِنَ المسافة التي بين حكاية و"حكاية ما انحكت".

خالد خليفة: لستُ حارسَ المقابر لكنني حارسُ الأرواح

03 شباط 2021

روزا ياسين حسن: الإنسانية تاريخ طويل من اللجوء، والأرض ملك لكلّ البشر

18 تشرين الثاني 2022

بداية، أودُّ التحدّث عن الزمان، المراوغ، والغير قابل للقبض. أنت مهووس بالزمن، لدرجة أنك تجد "مايك الشرقي" ( بطل رواية المئذنة البيضاء) يتذاكى على الزمن. هل أنت مثله؟ ترى أنك قادر على انتزاع ممارسة الزمن عليك، والتحايل عليه، أم أنك تتذاكى عنوة لتبرّر عجْزك عن معرفة شِفراته الكامنة في كل شيء؟

في الرواية، أقول، بدقة، الزمن هو أكبر عدو للإنسان، لأنه لا يمكن مقاومته، إيقافه، والتحكّم فيه. ثمّة أذكياء أو المحظوظين وحدهم مَن يُتاح لهم فهم أهمية الزمن، أو يُحسنون التربّص داخله.

بالمناسبة، ابني اسمه "زمان".. يعلّق (مع "ضحكة") أيقظت المشاعر من نومها: الهوس بالزمن!

مثلاً، أُحبُّ هذا المقهى، لمعرفتي بحجم الزمن الذي فيه. وأيضاً، من معاييرنا الأخلاقية احترام كبار السن. بغضّ النظر عن خبرتهم الحياتية، لكنهم يمتلكون الزمن.

لذلك، أنا مُدرك لأهمية الزمن. وهذه المدينة، أحبّها، لكثرة الزمن الذي فيها.

من ميراثنا التاريخي، مقولة: "الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك". ألا ترى أننا أبناء الشرق مقيمون على حدود الخطر، صراع الزمان مع المكان، المعلوم والمجهول، الحنين والأنين، تشظي الدلالة والتأويل. زمان هو الماضي، ولا بيانات مستقبلية تُحدّد خطوات المصير؟

تقصد كعقلية جمعية للمجتمعات الشرقية؟

نعم..

بلادنا.. السوريون، العراقيون، الفلسطينيون، المصريون. هذه الشعوب التي لديها الشعور بأنها تملك الكثير من الزمن، لديها الكثير من الماضي الذي يوهمها بأنها ليست بحاجة إلى المستقبل.

هذه هي أزمتنا مع أزمنتنا المستقبلية (عموماً) التي تقود نحو الفلسفة، والتكنولوجيا، والبيولوجيا، والتخطيط التنموي والاقتصادي، والرعاية الصحية.. إلخ. بالمختصر: في "لاوعينا" نشعر أننا نملك الكثير من الماضي.

في السنوات الأخيرة، أصبح الناس يهنئون بعيد رأس السنة "الكردية"، أو رأس السنة السورية "الآشورية" "أكيتو بريختو". عيد رأس السنة 6762، ومستمتعين بهذه القصة/ الزمن، رغم مرور 4650 ق. م، وحيث لا تدوين، ولا تأريخ.. مِن سندٍ تاريخيٍ، لا مشكلة، تبقى مدغدغة للشعور الجمعي، أي الشعور بالِقَدَم، والعراقة.

دمشق، أيضاً، لديها هذا الشعور. مدينة لا تفكر بالمستقبل، لأنها تشعر أنها ليست بحاجة..

هذا صح، برأيك؟!

طبعاً، لا. يقول الأثر الشهير: "الغد لمن يراه". أي، المستقبل لمن يراه.

الزمن الذي تنسجه بطريقتك، أعتقد أنّ له علاقته بمرويات دينية – ميتافيزيقية. بمعنى، كثير من الشعوب تشعر في دخيلتها أنّ ضمانات حياتها في "الآخرة". لذا تكون أزمة الزمن مستفحلة في هذه الحياة. هل توافق؟

أعتقد أن الحالة معكوسة. الاعتقاد الديني، بتجلياته، هو لاحق لثقافة المنطقة، وليس العكس. ليست الأديان ما صنعت ثقافة المنطقة، إنما ثقافة المنطقة هي ما صنعت الأديان.

لكن الثقافة هي من إنتاج البشر، ومن أجلها/ وبها يُنتهك الزمن، بالجملة..

طبعاً.

السؤال بشكل آخر. ترى أنّ الثقافة والحضارة هي من مكونات العقل ( العقل المايكي/ نسبة إلى "مايك الشرقي في الرواية)، وكلّ الأفعال التي قام بها، خلال الأزمنة، وداخل الأمكنة، دليل عدم التفكير بالغد، لأنه يعلم أنّ الموت قادم، ولا شيء يستحق؟

صحيح، ولكن فكرة السؤال جزئية. عندما نشأ سؤال الوجود عند النوع البشري عموماً، استعجلت هذه المنطقة بالعثور على الإجابات، وفيما بعد صار العقل الشرقي يُعدّل في الإجابات.

مثلاً، عبدنا الطبيعة وظواهرها المدهشة التي تثير الارتجاف، كالرعد والبرق، والمطر، وظهور النبات، بأول الربيع، والحيوانات القوية.. عبدنا كلّ هذه القوى الأقوى منّا. ثم رمّزناها بآلهة: عشتار، أفروديت، أدونيس، جوبيتر، تموز.. ثم تمّ توحيد هذه الآلهة في إلهٍ واحدٍ، مع الديانات الإبراهيمية: اليهودية والمسيحية والإسلام.

كلّها محاولات لتقويض الركام المعرفي، وتصحيح الإجابات.. حتى رَمّزَ الإنسان الوجود بحكايات، ووجوده بحكايات..

في كتابه "الحيوان الحَكّاء"، يُلخص "جوناثال كيتشل" تاريخ النوع البشري بوصفه حيوان "حكّاء"، مفطور على حُبِّ الحكاية. لذلك، الديانات، أيضاً، هي حكايات: التوراة مليئة بالحكايات، والقرآن يقول بوضوح، في مطلع سورة يوسف، "نحن نقصُّ عليك أحسن القصص"... لأن الحكاية جزء أساسي من العقل البشري، وعلاقته بالعالم.

ألا ترى في التراكمات المعرفية أوهام؟ ثم ألا تشعر خلال "مايك الشرقي" كأنك تحكي حكاية فيها فعل الشمول، والكثير من التوّرط في تمجيد "اليوتوبيا" من "الدّيستوبيا" – المكان الفاسد؟

في كلّ الفلسفات هناك نوع من الوهم.

أقصد (كي أفهم رؤيتك) أن العقيدة تحاول أن تبدّد أوهام الإنسان، وتوصله إلى الصوت الأول.. إلى الاستحقاق الأول.

نعم. هناك عبارة جميلة، تقول: "خُلق الخيال لتعويض الإنسان عمّا ليس فيه. وخُلقت السخرية لتعويض الإنسان عمّا فيه". ما أريد قوله، هو إنّ الإنسان بحاجة إلى وهم. لا تستمر الحياة بلا أوهام.

ما السبب برأيك؟

لأنّ العالم الواقعي يدفع إلى اليأس، وبشكل مفزع. الكوكب مرعب. وفي بلادنا قامت حرب أتت على كلّ شيء. وحدث زلزال مرعب.

مها حسن: أترك نفسي الآن للخيال

11 شباط 2022

محمد الرومي: السينما دائمًا ضروريّة

07 كانون الثاني 2022

لهذا، أذهب مع "إميل سيوران" في قوله: "ألتهم السِّيرَ الذاتية، الواحدة تلو الأخرى، لأثبت لنفسي دائماً لا جدوى أيّ سعيٍّ، لا جدوى أيّ مصير".

بمعنى، إذا أدرك الإنسان (بنزاهة عقلية) سيشعر بالفزع. لذلك، نحتاج إلى أوهام، ونصنعها. الوهم ضرورة لاستمرار الحياة. ولكل منّا وهمه، كأفراد أو كجماعات.

البطولات القومية، هي نوع من الوهم الجماعي، وكلّ جماعة تقول بأنها الاستثناء، وأنها الناجية. وتتكرّر دورة الوهم آلاف المرات... ويستمر.. لكنه ضرورة. الفارق أنني مدرك لأوهامي، وأسير خلفها ليس كمنوَّم، بل كمدّعي النوم.

هل هذا الوهم حاضر لأنّ الإنسان يرى نفسه "سوبرمان"، أم على طريقة أهل العرفان؟ ومايك يتقاسم الطريقتان، ويتقاسم النفي أيضاً.

الإله حاجة، يتعدّد بتعدّد البشر، ولكلّ منّا تصوّره.

وما حقيقة الإنسان نفسه؟

هو هذا التعدّد، وحقيقة التصوّف هي في السؤال الذي طرحتَهُ، الآن. قبل مئات السنين، طرح العارف السؤال. وكَيَّف حاجته للإجابات مع الدين الذي يؤمن به/ الإسلام. فجعل صورة الإله في أعلى مستوى، وإن تعدّدت أوجه الوصول إليه: وحدة الوجود، والفيض، والتجلّي، والشطح.. إلخ. ولكن، في الوقت ذاته، كان التّبسط هو القائم بينه وبين الإله. تَبَسُّط في خطاب المحبة أو العشق.

الجزء الصوفي في رواية "المئذنة البيضاء"، هو من نوع "أنتي - صوفي".

لنقف قليلاً عند "مايك الشرقي"، المتعدّد، والمتشابك والمُركَّب. من هو؟

هو رجل بسيط. حتى أنّ صوته لا يظهر كثيراً في مجرى الرواية. أنا أروي عنه. أروي مصيره وليس ذاته البسيطة، وقد ختمت الرواية بهذا المعنى.

بداخله المسيح والدّجال. وقلت في نهاية الرواية: هل حقاً سيظهر "الدّجال"، ويعيث فساداً في الأرض، 40 سنة، ثم ينزل "المسيح" ليقتل "الدَّجال"، ويُقيم العدل. الفارق فقط في حروف الجرّ: نزل فيه، ولم ينزل عليه / خرج منه، ولم يخرج إليه. هذه هي المقولة التي قلتها.

مايك بسيط، فقط، وضعته في الزمن الذي أريد أن أرويه، لأجعله يحمل هذه الحكاية. أنا لا أروي حكاية مايك، بل حكاية الزمن، عن قطعة من الزمن، وفي بقعة جغرافية معينة، جرت فيها أحداث، وطُرحت فيها أفكار..

الرواية كلها قائمة على سؤال افتراضي: ماذا لو ظهر المسيح الدجال حقاً في زمننا المعاصر؟ ما الذي سيفعله؟ والجواب ما تفعله القوى العالمية، والمخابرات، والمؤامرات، ومؤسسات المال، والمافيات. أما الجواب المُحَدَّد، فهو ما جرى في سوريا من حرب مدمرة، بلغت شظاياها "باب شرقي".

هذا تاريخنا، ومنه كان "مايك الشرقي". وضعية "لاتاريخية" تُعيد الماضي، وتستهدي بالومضات الخفية التي لا تدركها عين العقل، وتدمّر المستقبل. فإذا كلّ شيء خراب يستحيل اختزاله..

العنف..

العنف، والفجور، والفساد، والقتل المجاني.. هذا الذي يجري في حياتنا اليومية، وفق إجابتي أنا.

قلت أنك لا تتحدث عن "مايك" كـ "ذات"، ألا تمنح هذه "الذات" الأسباب التي تلازم هذا العنف؟ وأيضاً، ألا ترى في "ذاته" فسحة لتمرير أوهامك وهمومك.. هواجسك وأوجاعك.. الخراب واللاجدوى؟

لا.

وضّح لو سمحت..

لم أكن في هذه الرواية على الأقل الكاتب الذي يمرّر مشاعره الذاتية الخاصة. كنت خارج الرواية. وكتبت أساساً بلغة الضمير الكلاسيكي للحكاية، عمداً: ضمير الغائب.

أقصد، خلال آليات الكتابة السردية، والعمل على النص، قد يتوارى الكاتب (أحياناً) خلف شخصياته... يتحايل، ويراوغ. يتأمل حالة لا تتنكر لواقعها، يُعيد تدوير ذاته والعالم بالكتابة.

نعم. صحيح.

شخصيات الرواية هي شخصية الكاتب، والعكس هو الصحيح.. حتى وإن استخدم "ضمير الغائب"..

تعمّدت استعمال الضمير الغائب لأبقى خارج الرواية.

أفهم هذه التقنية جيداً. ولكن، سؤالي، هو، هل كنت فعلاً خارج الرواية؟

في معظمها، نعم. وقد تمرّ جملة أو فكرة هي أنا، بمعنى من المعاني. من أين يحصل الكاتب على أفكار ومشاعر ومصائر شخصياته؟ من تجارب حياة الكاتب. من حواسه، من ثقافته، من عملية التفاعل التي تحدث في الدماغ/ المخيلة، وهي تعيد تشكيل الأشياء.

والحقيقة، أحاول الهروب من هذه الرواية، لأنني لا أتجرأ التطاول على هذه المسألة – سأقولها بوضوح شديد. مرحلة أن يقوم الأدب بمساعدتنا نحن كبشر على فهمنا لأنفسنا لم تعُد مُجدية، لماذا؟ لأنّ الرواة الكبار فعلوها، وأنجزوا السرديات النفسية الكبرى. على سبيل المثال، أعمال دوستويفسكي، تُقرأ إلى اليوم، وكأنها كتبت اليوم.

أنا أرى صورة الرواية من خلال كلامك عن أمبرتو إيكو، وهو مفكر سيميائي وسارد حكاية عظيم. حيث عاد في روايته "مقبرة براغ" إلى أزمنة سحيقة، والتقط تفاصيل دقيقة عن حَيَواتِ تلك الحقبة الزمنية، وبحسٍّ تهكميٍّ رفيعٍ، وبلغةٍ هجائيةٍ لنظرية المؤامرة. فحصَ آلاف الوثائق، وحلّل تلك الفترة بتداخلاتها الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذا النوع من الرواية هو رواية الزمن.

في "المئذنة البيضاء"، أعود فأقول، كانت اللغة تقريرية، لأنني خارجها. رويتها مثل مُعَلِّق رياضي.. بهذه اللغة، وبهذه البساطة. كل الفقرات بـ 424 صفحة، تبدأ بفعل ماضي، أي أنها تمتلك بنية إخبارية.

بهذا الأفق المفتوح للكلام، يتبدّى المكان، كأساس للرواية، ومركز الأحداث. ولكنه بغير شعرية "غاستون باشلار"، وتصوّره عن الأُليف، المكان هنا أقرب إلى الفاسد والمتشظي والعنيف، بدليل أنّك ذكرت "أورويل" في مطلع الرواية، وهذا المفهوم دليلٌ للعبور... هل تشاطرني هذا التأويل؟ وهل أفلحتَ في العثور على إجابة فيما إذا كان مايك "قديس أم فيلسوف؟"، بضرورة أنّ الإنسان جزء من المكان، والمكان جزء منه؟

المكان الأصلي في الرواية هو دمشق/ مركز الحدث. ومايك، خلال مسيرة حياته التي امتدت نحو 37 سنة، أينما حلّ، فهو يفكر بدمشق. ودمشق، ليست تلك الأمكنة السحرية المقدسة التي تغنّى بها الشعراء والرّحالة. ليست رائحة الياسمين، وعبَق التاريخ: هذا الإنشاء المجاني. وليست المدينة التي تستحق الهجاء المقزز، مثلما فعل الكثير من مثقفي الأرياف الذين قَدِموا إليها، في الخمسينيات والستينيات.

وأنا من ريف حماه، وعلاقتي بدمشق عادية. أحبّها بعيداً عن التّغنّي المُبالغ والواهم، ولا أراها عدوّة. فقط تمتلك زمن تحت ظلال أطلالٍ.. وفي مراسي قديمة، وحكايات تستحق الاشتغال عليها من غير تقديس ولا شيطنة.

تصرفت مع المكان بتبسُّط. بمعنى، تنطلق الرواية من أرقام. مثال: يسير البطل حافياً من الجامع الأموي إلى باب شرقي، وتكون المسافة 2024 خطوة. الذي حدث هو أنني قمت بهذا الفعل ببساطة. وهكذا.. تعاملت مع تفاصيل المكان.

هذا يعني أن الرواية أقرب إلى الواقعية؟

طبعاً.

إذن ما هو تبريرك من كثرة العناصر التناصية التي تعمل عملها في نسيج النصّ؟ هل تتماهى مع التناص دون أن تَعي، أم تُجرّدها من سياقها وتحيلها نحو ما يتوافق الحكاية؟

فرج بيرقدار: أشعر وكأنّني نسيت الضحك

14 كانون الثاني 2022

رندة بعث: أيّ فعلٍ ثقافي، ولاسيما في بلدانٍ تعيش حربًا، ضرورةٌ ملحّة.

03 آذار 2021

أسميها الإحالات. مثال: في فصل أتحدث عن سقوط بغداد، يبدأ بـ "خوض بها واترك الباقي على الرجال". هنا أحيل إلى الأغنية الأخيرة التي أُلفت في مدح صدام حسين، قبل سقوط بغداد بأسبوع: "خوض بيها وع الزلم خليها". هذه إحالة.

أعتمد على القارئ الذكي: أنا أُلمّح وهو يُصرّح. مثال آخر: تحكي الرواية أيضاً عن ظهور المافيات الروسية بحياة مايك الشرقي، وشراكته مع رجالات المافيا بدبي. وعنوان الفصل "كيف سقينا موداك" (شتيمة بالروسية). هنا قمت بإحالة اللفظ إلى كتاب مهم في زمن صدوره، "كيف سَقينا الفولاذ؟". وهناك المئات من هذه الإحالات في الرواية.

في مشهد، يبحث مايك عن مكان يستريح فيه قبل ساعات السفر الثقيلة إلى لبنان، فكان الجامع أفضل مكان له. وهذا الذي حدث.. - اسمح لي أن أقرأ القطعة النّصيّة: "... فبعد انتهاء الصلاة بعشر دقائق، غادر جميع المصلين وخلا المسجد. اقترب منه الإمام الوقور وخاطبه بصوته العميق ومخارج حروفه المضيئة: "تقبّل الله! يجبُ عليك أن تغادر يا بُني، سنُغلق باب المسجد". تظاهر أنه غائب في الخشوع. أعاد الإمام جملته، ثم غيّر نبرتها، ثم غيّر مفرداتها، ثم في المرة الرابعة هزّه من كتفه: "عمّو لا تسلبا على ط..، كل يوم بيجينا من نمرتك، قوم روح على بيتكم، بلا ما يجو يعفطونا نحنا وايّاك، ممنوع يضل حدا بالجامع!".

سؤالي: لماذا أبرزت شخصية الإمام بهذه الصورة، هل كنت تريد إزالة القناع المحكوم بالمقدَّس؟

لا. ببساطة، هذا هو النموذج، وهذه صورته.

وبالمناسبة، هذا المشهد لا يتعلّق بالجامع، والإمام عنصر ثانوي. والعنصر الرئيسي هو "الأمن"، الذي يمنع البقاء في الجامع، بقرار يسري مفعوله في كلّ زمان ومكان.. وأثره الخوف. وهنا العلامة الفارفة: كيف تمنع..؟!

منذ لحظة تقديمك للرواية، وخلال السياق، كثيراً ما تستخدم حرف عطف "أو"، وهو للتخيير بين أمرين أو ثلاثة أو أكثر، كما هو معلوم. مثال، من الرواية: "كان يشبه قديساً أو فيلسوفاً أكثر مما يشبه قواداً. أو هكذا أوحت ملامح الرضا والسكينة في وجهه". هل تفتقد إلى شرعية اليقين؟

بالنسبة لـ "أو"، هو نمط عقلي. دائماً، يقول لي عقلي: أو.. أو.. بمعنى، أيتها الحقيقة أنا لا أعرف. استخدمتُ في الرواية تقنية النّفي الثلاثي. مثال: حدث يحدث، ثم يظهر الكذب، ثم الحقيقة..

في القسم الثاني من الرواية، وفي فصل "الدّجال" وهو فصل الكذب، الناس يقولون أنّ "مايك" أصبح ناسكاً وزاهداً.. وفي آخر مشهد يكون مايك منتشياً، لأنّ الناس، وحتى أقرب المقرّبين له صدّقوه. ومايك كذاب.. هذه هي لعبة النفي. عموماً، بنية عقلي ترى الأشياء على أنها "أو". والأمثلة كثيرة على نفي خبر أو قصة أو فكرة أو.. إلخ. والقاعدة تقول: قد يكون كذا أو قد يكون كذا. أعتقد أنّ إحدى مهمات الأدب/ أو الفن عموماً، هي إعادة تشكيل الأشياء لتكون أسئلة، إعادة كلّ ما هي حقائق نهائية لتكون موضع المساءلة.

من ميّزات العلوم البحتة، أنها دائماً تتيح فرصة أو إمكانية نقض ذاتها، حتى تكتمل الجزئيات وتُصبح نظرية. وأتمنى أن تكون هذه القاعدة أساس كلّ شيء. والرواية طافحة بالنفي، ونفيّ النفي.

كقارئ، اسمح لي أن أُجري مقارنة. أحياناً، وحتى لا يفُسّر الماء بالماء بعد جُهد جهيد، وأن الحقيقة لا تتعلق بالخليقة – الحلاج، أو حتى يتخلص الكاتب من التراث المعرفي الذي قد يكون سبباً في تيه الإنسان، والبحث عن الحقيقة.. لماذا يُجْبَر القارئ كي يكون أمام احتمالات أو فرضيات أو "أو"؟ لماذا لا تكون الحقيقة المطروحة بهذه البساطة التي بسّطها أهل العرفان، أقصد عبر آليات عملهم، وتقنياتهم للوصول إلى المطلوب. وهنا، تتغذّى روايتك من مصادر عِدّة متعددة.. وكلها من اختراع الإنسان. هل بهذه الأوهام والأكاذيب يمكن بلوغ المرام، أعني الرواية بكلّ ما فيها؟

فهم الكليات تساعد على فهمنا للجزئيات، ولا تعني التعالي على الجزئيات، لأنها حياة. لدى المشتغلين بالفلسفة مقولات كبرى. والحلاج، أحبه كأديب.

ألا تريد المعنى الذي يريده؟

لا. معرفة الذات الإلهية لا يُلغي معرفتي بأشياء الحياة اليومية.. لا يكفي فهم المفاهيم الكبرى، وأستغني بها عن أشياء الحياة الصغيرة. لأنّ الحياة هي مجموعة من الأشياء الصغيرة: جزء من الذرات. الحقائق الكبرى تجعلني أفهم حركية الذرة، وحركة الحياة..

ذكَرتني بكلام قلته أنت في إحدى اللقاءات السابقة: "نحن أحياء". هل حقيقة نحن أحياء؟

طبعاً، بالمعنى البيولوجي. بالمعنى الكيميائي.

هل يكفي..؟!

طبعاً. بشكل أو بآخر، يكفي. الشخصيات الفريدة في الحياة هم عبارة عن أفراد، أما بالنسبة للجموع الغفيرة من البشر فهم أحياء بالمعنى الذي ذكرته.

موقفي من "نحن أحياء"، تجده في عتبة "إهداء". قلتُ: "لا يحتاج الموت سبباً. يحدث حين تفنى الأسباب. الحياة هي من يحتاج ذلك. إلى أسبابي كلها. الأسباب التي تجعلني على قيد الحياة". والإهداء إحالة إلى بيت شعر للمتنبي، والردّ عليه: "تعددت الأسباب والموت واحد". صحيح أننا في بلد فيه الكثير من الموت، منذ 12 سنة، لكننا مازلنا أحياء. وهذا الفعل يتجلّى بصورٍ شتى.

في الرواية ذكرت أن "باب شرقي"، فرصة للنجاة..

هكذا تقول الأسطورة.

لا خلاف. لكن، لا بدّ من غاية لهذا الاستدعاء، والتي بها نَفَيتَ الأسطورية، ثم وضعتها في سياق الحدث بالشكل الذي تريده. والسؤال، هل وجدت فعل باب شرقي طوق / أو فرصة للنجاة؟

أعود إلى "أو". بمعنى، تتمة الأسطورة هي أن الباب هو النجاة الأخير للناس، يوم صراع المسيح مع الدّجال.. وبطل روايتي "مايك الشرقي"، يستثمر حتى هذه الأسطورة. في مشهد من الرواية، يناقش مايك مجموعة من المستشارين، أحدهم، يسأل: هل نخطط للمشروع لأن السيد "مايك" يريد أن يستثمر "يوم القيامة؟ حتى حكاية يوم القيامة، يستثمرها مايك. يعمل مخططات هندسية لحكاية يوم القيامة، ويقوم باستثمارها، أيضاً. هذه هي فكرة النجاة.. أي إمكانية تحويل كلّ شيء إلى استثمار.

تشبه مسألة "صكوك الغفران"، و"حور العِين"؟

تماماً. تاريخ البشرية هو تاريخ رموز تصنعها البشرية/ الأذكياء. لذلك، جزء كبير من الحدث يقوم على هذه الفكرة، وتحديداً على فكرة "باب شرقي فرصة للنجاة". ألا ترى أنّ الكثير من الأماكن السياحية في العالم مرتبطة بالحكايات، والأمثلة كثيرة..! وباب شرقي هو واحد من تلك النماذج التطبيقية لكيفية صناعة الرموز.

هالة العبدالله: معياري الوحيد هو الحريّة

05 أيار 2021

كثيرون عبروا باب شرقي: شاؤول الطرسوسي (بولس الرسول) وخالد بن الوليد وعبد الله بن محمد الذي قوَّض الدولة الأموية. ما الرابط بين هؤلاء، ولكلٍّ زمانه؟ وما العلاقة بالمئذنة البيضاء؟ بالمختصر، ما الذي تريد تمريره؟

.. الزمن، أريد أن أُثْبِتُ "كم" الزمن في هذا المكان، والحكايات التي مرّت من هنا، من تحت هذا القوس، مركز أحداث الرواية. وأظهرت كلّ هذا في نسيج الرواية... أي بعض الأحداث التاريخية التي جرت تحت قبة باب شرقي، إضافة إلى أسماء كثيرة: النبي محمد. أباطرة روما..

أفهم من حديثك أنّ "مايك الشرقي" ليس شخصية في حدّ ذاتها، إنما أي إنسان..؟

تماماً، وببساطة، وقلتها بنهاية الرواية: هذه الحكاية تحصل كلّ يوم. ولكن، هذه المرّة، بدأت وانتهت عند باب شرقي، عند "المئذنة البيضاء"، تماماً، ولذلك، كان لأي أحدٍ ما أن يرويها بهذه البساطة. هو أيّ إنسان. هو صراعاتنا الداخلية / النفسية. هو (مايك) الذي ارتكب كلّ الشرور الممكنة.

كثير من الذين قرأوا الرواية، لم يكرهوا "مايك"، والبعض شعر بالذنب. وآخر كرِهه.. و.. و..

انعكاس..

تماماً.

"مايك" ذو وجوه متعددة. أنت شخصياً تتمنى أن تكون مثله؟

كلنا / كلّ البشر بهذا التعدّد.

بين "مايك الشرقي" و"جان باتيست غرونوي" – بطل رواية "العطر" لـ "بارتريك زوسكيند" تقاطع، أو إيحاء – بتعبيرك، هل توافقني؟

أكيد، ثمّة علاقة. في منطقة ما من الرواية خطرت في بالي "العطر"، فحاولت تجنّب النهاية التي انتهت إليها، رغم أنني كنت راغباً بها أو مثلها.. لكن، زوسكيند، سبقني..

بعد سنوات الحرب، ومخاضاتها، هل استطاعت الرواية (السورية) مواكبة الحدث وتجسيده بالصورة الأدبية التي يجب أن تظهر؟

أرى أنّ الرواية السورية (التي كُتبت خلال سنوات الحرب) مزدهرة، وبتجليات مختلفة.

أقصد الكُتّاب الذين ظلّوا في سوريا.

لا أُجيز نَسَب الرواية، لا فرق بين روائي كتب من داخل سوريا أو من خارجها، لا فرق، الأثر هو هو.

سأحدد سؤالي بصورة أدق. الكاتب هنا هو تحت عين الرقابة، بينما مَن هو خارج المكان، يكتب، بحرية، دون قيد أو شرط. وأنت تعيش في دمشق، ورغم ذلك، ثمّة أشياء وأشياء ذكرتها بعينها، دون تحايل أو ترميز، المعنى واضح. هل من توضيح لهذه الجرأة؟

تقصد ما يتعلّق بالرقابة..

نعم.

لستُ مع الفجاجة، والمباشرة غير مُحَبَّذة، خاصة في النص الإبداعي. المجازات والإحالات تعطي جمالية، وتثير الكوامن أكثر مما تفعله الكتابة الصريحة. صدرت في سوريا نصوص إبداعية وفكرية، ومذكَّرات جريئة.. أعود فأقول، لا يوجد خط فاصل بين الداخل والخارج.

هل تعرَّضت لمضايقات معينة بسبب ما جاء في الرواية؟

بما يتعلق بالرواية، أبداً.

في سياق حديثنا عن الزمن، صدرت "المئذنة البيضاء" عام 2021. ورًشِّحت لجائزة عالمية. كيف تُقيِّمها اليوم؟

حالتي معاكسة، بمعنى، أريد أن أنتهي منها، وأتجاوزها، لأنتقل إلى ما بعدها. حوراي معك، اليوم، يُذَكِّرني بأشياء أفكر بها. بهذا الشكل خرجت الرواية مِنّي، وانتهت الحكاية. لم يعد لي سلطان عليها، أصبحت مُلْك القارئ. ثمة فكرة لتحويل الرواية إلى مسلسل قصير (بضع حلقات)، على ألا تكون لي اليد في "السيناريو". لا أملك القدرة، أريد أن أنتهي من الرواية لأبدأ بموضوع آخر.

هل من جديد؟

أكثر من مشروع – قائم، لا أعرف النهاية، بَعْدُ.

مثال..

مُبكِّر.

أؤمن أنّ التجربة الأولى، إما أن تنجح، وبذلك تعني الجرأة والمحاولة للتحرّر، ما أمكن، أو أن تفشل، ويغدو الفشل قَلَقاً وإقامة في اللازمن. روايتك حقّقت نجاحاً معيناً. هل تنصت إلى هذا النجاح بتريّثٍ ووعي، أم أصابك الغرور؟

في بلد مثل بلدنا، لا شيء اسمه الشهرة لكاتب، أما بالنسبة لي، أبهجني نجاح الرواية. قُرِأتْ على نطاق واسع، فقط، ولا شيء آخر. السعادة أن تذهب الرواية برسالتها.. وقد بلغت. مفهوم الشهرة بالنسبة للكُتَّاب، مضحك في المنطقة العربية!

كان حفل توقيع الرواية في باب شرقي، والجميل، في مكان مقابل للمئذنة. هل هذا الأمر بعينه مُصاحب لأصوات وشخصيات وعطور الحكاية، أم مضاف إليها؟

نعم. بشكل أو بآخر، في المكان الذي جلست، وأنا أُوقِّع على النسخ بالحفلة.. كانت المئذنة البيضاء أمامي، وأراها من خلال الواجهة الزجاجية..

كروائي تشتغل على الزمن، كيف تقرأ مستقبل سورية؟

منطق التاريخ متكرّر، والأمم تمرّ بدورات تاريخية. هناك أمل، ولكن، متى، وفي أيّ جيل، لا أعلم. نأمل أن يتحسّن الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي. والتاريخ ماكر، لا يقف عند حدً أو أحدٍ. ودائماً يصنع ما يريد، ولا يستعجل، لأنه يعيش زمنه الطبيعي.

كلمة أخيرة..

لا شيء. شكراً لأنك جعلتني أُعبِّر.. عن الحكاية بحوار.