كتب جهاد محمد هذا النص ونشره أولًا في مجلة ألف الإلكترونيّة بتاريخ السابع عشر من آذار من عام ٢٠١٢، ونعيد النشر اليوم دون إجراء أي تعديل أو تغيير على النص الأصل.

إهداء إلى جميع شهداء انتفاضة الكرامة والحرية والعدالة في الذكرى السنوية الأولى لانطلاقتها.. وإلى من ينتظرون وما بدّلوا تبديلاً..

الزبّال "أبو مرهج" أول من رآني ملقى على ظهري قرب حاوية القمامة قبيل الفجر. لم يعرفني في البداية تحت ضوء لمبة البلدية الخافت، ظن لوهلة أن أحد سكارى الحي أو حشّاشيه لم تستطع قدماه حمله إلى بيته فافترش الإسفلت. اقترب مني على مهل بخوف وحذر حتى أصبح على بعد مترين أو ثلاثة، فتوقف وأمعن النظر. توقعتُ أن يفعل شيئاً، أيَّ شيء، لكنه ظل متسمّراً في مكانه. أسند المكنسة على أحد كتفيه وفرك عينيه وراح يدقق في ملامحي الذابلة. ثم تلفت من حوله بارتباك والتقط أنفاسه وابتلع ريقه بصعوبة وحدّق في جيداً... أدركتُ حينها أنه قد تعرف عليّ منذ البدء لكنه يأبى أن يصدق أن هذا الهامد المخيف هو أنا. اقترب مجدداً. اقترب خطوة أو خطوتين مستنداً على مكنسته، وحدّق فيّ أكثر. أصيب بالهلع. بدا ذلك واضحاً على وجهه الأسمر الذي أصبح شديد الصفرة والشحوب. شعرتُ أنه يريد أن يصرخ لكنه يعجز. مد طرف المكنسة ببطء وتردد نحو خاصرتي دون أن يحيد نظره عن عينيّ المفتوحتين على وسعهما، ونكزني برفق، ثم نكزني مرة أخرى بطريقة أقل رفقاً حين لم أتحرك، ثم نكزني نكزة إضافية بصورة أقرب إلى الطعن. وحين لم أستطع أن أستجيب، انفجر صارخاً: "الله أكبر! يا لطيف!! يا أهالي الحارة..."

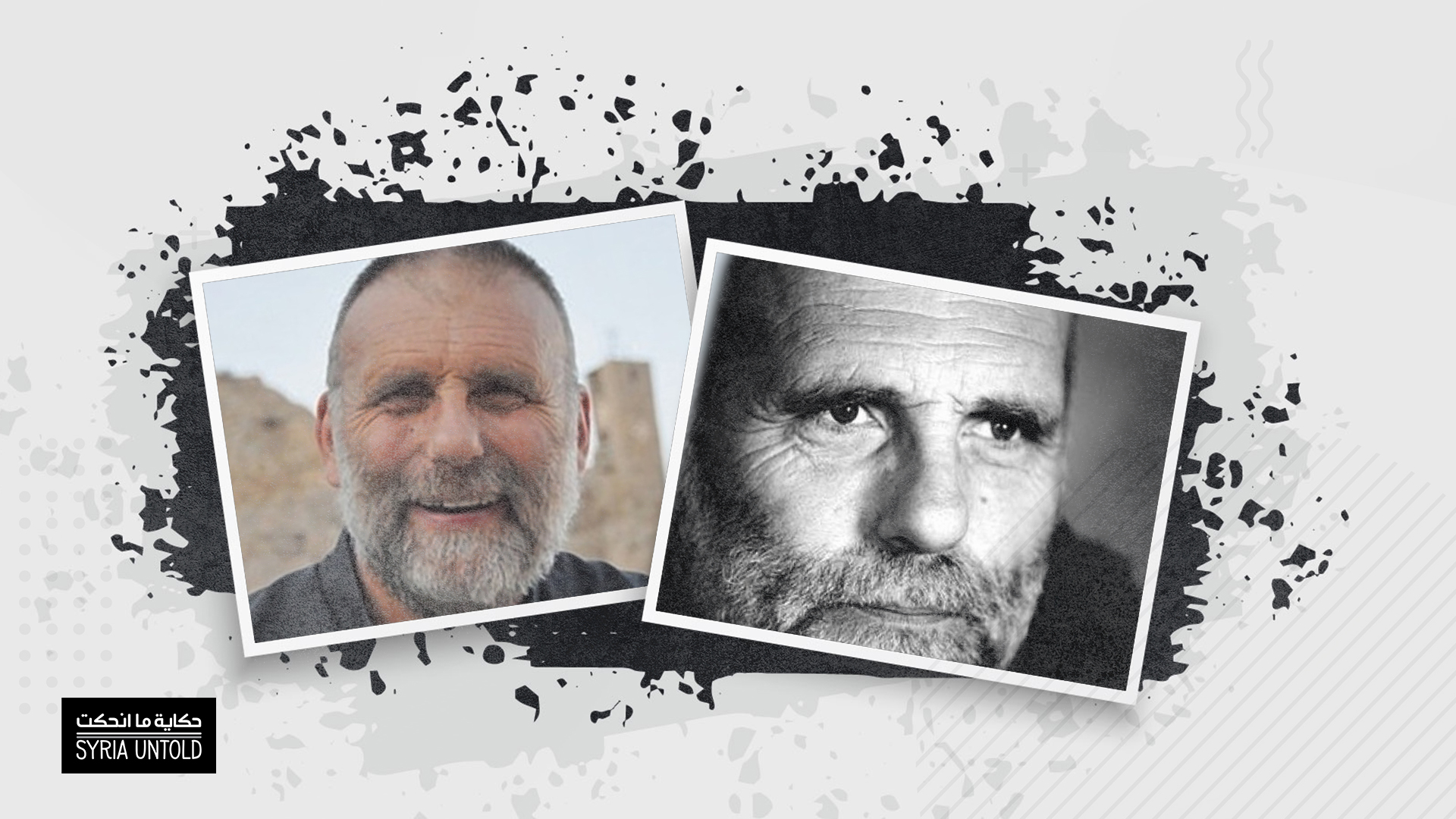

حوار غير منشور سابقًا مع الأب باولو

ثلاث أو أربع صرخات استنجاد وخوف كانت كفيلة بأن يحتشد أكثر من عشرين رجلاً حول جثتي، وأن تقف غالبية نساء وصبايا الحي على النوافذ وخلف الأبواب نصف المفتوحة وعلى الشرفات المظلمة لاستطلاع الأمر..

لم يجرؤ أحد على لمسي بالرغم من الازدحام المتزايد. "أبو محمد الكهربجي" هو الوحيد الذي خطر له أن يهمس لابنه وسط ضجيج الحوقلة والدهشة والاستهجان والاستغراب أن يطرق باب بيتنا ويخبر عائلتي. وصل أبي وأخي الصغير وانكبّا عليّ من فورهما وأجهشا ببكاء يشبه الصراخ.. لأجد نفسي خلال ثوان محمولاً على الأكتاف إلى بيتي على إيقاع هرج ومرج الرجال الذين تداخلت أصواتهم بين غاضب وذاهل وخائف وآسف.

في البيت، تجمهرت النساء حول أمي التي لم تتوقف عن الندب والنواح، ورحن يواسينها تارة ويشاركنها التفجع تارات. "كفى يا أمي.. أرجوك.. لا تقتليني مرة أخرى.. لا تعذبيني أكثر.. يكفيني ما نلته طوال أسبوع من الاعتقال والتحقيق النازي من عذاب"، قلت لها بصمت، لكنها لم تسمع، واستمرت حتى الظهيرة تذرف مصيبتها ألماً مالحاً وندباً مقهوراً إلى أن حُملت مجدداً، ولكن إلى خارج الدار، وسط الهتافات الغاضبة، عندها ضاع صوت نحيبها في هدير المشيعين وكلماتهم المواسية: "أم الشهيد.. ارفعي راسك، أبو الشهيد.. ارفع راسك...".

آه من أبي، لقد فعلها وركب رأسه كما هي عادته، وها هو يشيعني في عرس حاشد بالرغم من تهديدات وتحذيرات الرجل الأنيق الذي دخل إلى بيتنا محاطاً بثمانية مدججين، ومؤازراً بعشرين آخرين وقفوا بالخارج.. إنه الرجل نفسه الذي حقق معي طوال ثلاثة أيام وأنا معصوب العينين، حتى قضيت تحت التعذيب بضربة قاتلة على الرأس لم يقس أحد الجلادين شدتها بدقة.. عرفته من صوته. يا لوقاحته ولؤمه! أيستمتع بقتلي ببطء وبدم بارد طوال مائة ساعة، ويحاول منع أهلي من الاحتفاء بي ساعة واحدة؟!. لا يبالي أبي بتهديداته، بل ويطرده كما تُطرد الكلاب الضالّة، ولو كان يملك الإمكانية لاقتص منه لحظتها دون تردد ليقينه أنه غريمه الغادر.. وها هي مظاهرة تشييعي مكشوف الوجه تسير رغماً عن أنفه وأنف سادته وتابعيه ومرافقيه، وكلُّ الذين عرفتهم في حياتي موجودون الآن حولي، الجيران، الأقارب، زملاء الدراسة، أصدقائي في الحي والجامعة، إخوتي الذين جمعتني بهم انتفاضة الحرية والكرامة من مختلف الأحياء والبلدات والمناطق والقرى... وجميعهم يهتفون باسمي مقروناً بسورية والحرية ووحدة الشعب وإسقاط النظام.. حتى أولئك الذين لم أكن أقدّرهم جيداً، أو كنت أتغالظ عليهم، أو أتنافس معهم، أجدهم الآن يتسابقون على حمل نعشي متألمين.. "عبدالله" زميل المرحلة الابتدائية الذي طالما ناديته "أبو مخطة".. "سمير" الذي كنت في طفولتي أستعير أقلامه التي يرسلها له أبوه من الخليج ولا أعيدها له أبداً.. "مروان" حارس مرمى فريق الحارة المجاورة الذي كنت أتفنن في تسجيل الأهداف من بين ساقيه.. "مظهر" الذي لم أتوقف عن نهب ثمار حديقة بيت أهله حتى دخلت الجامعة.. وغيرهم.. وغيرهم.. لم يعكر سعادتي بتشييعي بهذا الشكل المهيب إلا وقوع بصري على بعض العبيد الأذلاء الذين ساهموا في قتلي بأدوار متسقة وهم يسيرون الآن في جنازتي.. "جود"، "العوايني" الخفي، الذي لم يتسنّ لي فضحه في الحي ليتّقي أصدقائي الناشطون شرّه ويحتاطون منه، فهو من وشى بي عند أجهزة القتل.. "كامل" الثوري المتطرف ظاهراً، الخائن حقيقة.. "حسان" الطائفي المسعور، الذي لم تمنعه زمالتنا القديمة من التشبيح علينا في كل مظاهرة، وقد لمحته يلتقط صور المشيعين من شرفة بيته ليستعملها ضدهم لاحقاً.

خليل معتوق... محامي المعتقلين المعتقل

01 شباط 2021

نصل إلى المقبرة.. أرى الحفرة التي ستحتضن جسدي الموشى بأعقاب السجائر وآثار اللكم والرفس والصدمات الكهربائية. أحزن، أحزن بشدة، وأكاد أجهش بالبكاء لولا أنني ميت.. أحزن لأني أودّع إلى الأبد الشمس والخضرة والنسائم ومشهد الأفق وعيون من أحب.. أرى من بعيد أمي عند طرف المقبرة تبكي مع النساء.. أرى خطيبتي التي لن أستطيع إهداءها طفلاً يشبهني كما كانت تصر ذاهلة، أرى أصدقائي الذين لن أستطيع أن أضحي بنفسي مجدداً لكي ينجوا وهم يهتفون.. أرى بيوت الحي محاطة بسيارات الجيش والأمن والمصفحات والدبابات كما لو أنها هدف عسكري.. يعتصرني ألم الموتى، ولا يخفف وجع روحي إلا دفء التراب.

فجأة، أجد نفسي في احتفالية أخرى.. أصدقائي الذين عرفتهم، والذين سمعت عنهم، والذين لم أسمع سوى أعدادهم في نشرات الأخبار.. كلهم في استقبالي.. رائد ليلى وغياث مطر وابراهيم القاشوش وزهير المشعان وعامر عثمان وإدريس رشّو.... وأكثر من عشرة آلاف غيرهم... جميعهم هنا! وأنا أقضي حالة اللا وقت واللا ألم واللا مادة معهم.. وجميعنا نتابع باعتزاز مآثركم أيها الأحرار الباقون على عهدكم... لن نقول للقادمين إلينا منكم ما ينتظرهم، سنتركها مفاجأة.. ولكننا من هنا نبشركم أننا نرى دماءنا ودماءكم تنبت أزهاراً ملونة وشمساً دافئة ونسائم عليلة وأفقاً لا يحد.. إنها الحرية.. إنها الحرية...