في أدب السجون، نقرأ عبارات صارخة ومقصودة: "إلى أقصى حدود الأرض، يصل الرعب. عمتي تقرأ هذه الأنباء مرتعبة." (نيرودا). "وتمتمت الزهرة: إني أشعر بالضيق، أعيدوا إليَّ مروجي، إنّها زهرة الحرية / التاريخ غاص بالقيود.. إنه يولد من الحديد." (مالك حداد). "في الحلم تتسع العيون، ترتجف السلاسل، يستقبل الليل، تنطلق القصيدة، بخيالها الأرض يدفعها الخيال إلى الأمام، بعنف أجنحة العقيدة." (محمود درويش".

بهذه العبارات التي تتنفس بصعوبة، لكنها تُكسر حواف الصمت الحادة، نفتتح حكاية الشاعر "زيدان"، الذي مرَّ من حياة الشباب والحرية إلى حياة السجن والقول المكتوم، إلى حياة الحرب السورية التي ما تزال تحتضر.

هكذا، إذن، لم تعد الأشياء المألوفة مجالاً مرغوباً للصّور الشعرية، والحديث عن كل ذلك، كما يقول "صعب، وهو يتوشّج في مختبر أليمٍ وقاسٍ، يُوهمك بأنه جميل. أيّ تفصيل من تفاصيله. يولد الكثير من الكلام، وقد يستغرق من الإمكانيات العقلية والوجدانية ما يكفي لحوار طويل أو كتابة لا خواتيم لها. لكن، وباعتبارنا نشكو من قسوة الحياة، ومن لؤمها، أو غدرها، يمكن أن يكون فخ السجن المفتاح الحقيقي لبناء شخصيتي، ليس فيما بعد، ولكن، فيما قبل، أيضاً. لقد صارت تجربة السجن ميزاناً، أقيس به الطفولة، والشباب، والرجولة، والنهايات اللامنطقية في الحياة".

رويداً رويداً، يكبر الشِّعْر في قلبه، من القهر والألم والصمت، من الكينونة عموماً. إلى أن يتمدد إلى الأعماق العارية عن الكلام وعن العالم، إلى "الإنسان الملقى هناك"، بتعبير هايدجر. والفارق كبير: خراب مَهيب يحيط بكل قولٍ وفعلٍ، وبكل مبنى ومعنى، لكن تبقى حواس الشعر متفتَحة على كل بداية دون نهاية. والشاعر نفسه ينصاع للتَّشَعُّرِ بالذهول والصمت، ومساءلة كل ما هو غامض خلال علاقة جدلية مُفارقة، لا طائل منها، في أكثر الأحوال.

يقول فخر زيدان: "حين يُصاب أحدنا بداء الكتابة، تبدأ حالته المرضية بالظهور والتضخم، ويبدأ المجتمع بمحاكمته. فلا قيمة هنا لأحلامِ طفولةٍ نَسَجَها خيال غضّ بريء نقيّ طيّب، ليخلق عالمه الجميل ويقدّمه هدية للناس الطيبين.". وحين اختار الفلسفة للدراسة والتَّفًهُم، هذا يعني دون مواربة، أنه غير متصالح مع هذا العالم وأنه مهموم بتفسيره وتطويره وصراعاته..

تأسيساً على هذه التعليلات، لم يَعُد الكلام مجرد سرديّة شعريّة لحياة مألوفة، بل شبيه فضاء مُبتَكَر، تدور فيه النواة الحقيقية للكينونة الحالمة التي ينبع منها كل الثنائيات المتصارعة، وتُجابه كل هوانٍ وعَسْفٍ، وسؤال المستقبل اللا محتمل.

أخيراً، ورغبة في الإنصات لهسيس اللغة، وهسيس المكان الرهيب، واحتمالاته الممكنة للحديث، أنغمس، مجازاً، في عبارة دوستويفسكي الوفيرة: "في هذا المكان -السجن- يمكن للإنسان أن يتعلم احتمال كل شيء". ثم أنتظر الاستعادة الكاملة للحوار، في إيقاع يتكوَّن من خطوة في الكلام، وخطوات في الإنصات، لأتوقف أخيراً عند وجه الآخر/ الإنسان/ السجين/ الشاعر.

جُلَّ شِعرك وُلِد من الصمت الذي يَسِمُ سواد السجن قبل أن تجد الكلمات المطبوعة منتهاها على بياض الصفحة. أدركُ أنَّ من الشعر صمتٌ مُبْهَمٌ وكثيف، لكن، هل من كلام عن جانبه المرئي الناطق؟

الشعر شيء آخر. حقيقةً، هو أكبر من السجن، وأكبر من التجربة، ومن الحياة نفسها. مَجَرَّة أخرى تقوم بفعل الجاذبية الدائمة في إنتاجه وصناعته/ الشعر، وكلٌّ على قدرِ استطاعته.

لكن، وبالعودة إلى السجن، كنت شاباً في عمر الثانية والعشرين، واستمرت تجربته عشر سنوات تحت الأرض: لا شمس، ولا تنفس، ولا زيارات، ولا أهل.. كان عراكي الوحيد مع اليومي، ومع الآخر -زميلي في السجن، الذي هو الحياة، وأحياناً، يكون العدو، حتى لو كان أقرب الناس. بمعنى، لا حوار إلا مع هذا الكائن/ الآخر.

والشاعر السجين، بهذا الحال، كأنه يمتلك مِجهراً لم يصنعه العلم بَعْد. وبالشعر يمكن قراءة الإنسان الآخر بشفافية، كأنه صورة "الرنين المغناطيسي"، أي أنّ الكائن الآخر يظهر بكامل تفاصيله الداخلية، لأنه لا يستطيع أن يُخبئ أي شيء، على الإطلاق. وهذا الكشف الفاضح للدواخل يبدو مشكلة تواجه الشاعر، إضافة إلى أنه يُعطي خبرة شعرية تفوق عطاء قراءة الكتب والمعارف، وخبرة الحياة العادية التي تمتلك الكثير.

وفي السجن، لا يمكن الكذب على أحد، ولا يستطيع أحدٌ أن يكذب. الإنسان واضح، مفروض عليه، بدءاً من رائحته الكريهة إلى أرقى أفكاره. هو مُشرَّحُ أمامك تماماً، فكيف تتعامل مع هذه الحقائق التي تواجهك بغتة؟! هذا هو الإنسان.

أما الشعر، فيصنع من هذا العالم جملة أو قصيدة. يصنع من هذه الحالة تشوّفات ولغة أخرى، ولكن الشعر أشمل، هو الحياة كاملة. والسجن، بالرغم أنه يعيش في بؤرة الحياة، لكن الحياة هي جزء بسيط من الشعر.

السجن في بداياته مراحل، لعلّني أتذكرها الآن. أوّله رهيب، كالدخول إلى جحيم "دانتي"، بكل معنى الكلمة. شعورٌ رهيبٌ بهذا الشيء الرهيب الذي وقعت فيه. ونتيجة هذه التجربة القاسية، يُصبح السجن، بعد سنة أو سنتين مرعباً. مجرد أن يفتح السّجان الباب يتصاعد الشعور المرعب، المذهل، الخطير.

ثمّ يبدأ السجن في السنوات التالية بالتحول إلى شيء مُضني، ويبدأ بالفتك في المظهر والجوهر/ الجسد والروح والأحاسيس، وتحلُّ محلَّ هذا التحوّل بدائل أخرى، كمحاولة للحفاظ على الإنسان الذي في داخل السجين، بقدر ما يملك من الإمكانات العقليّة حصراً، لأنها الرافعة الوحيدة لبقائه إنساناً في هذه المرحلة، وهي مرحلة الضَّنى.

وفي السنوات التالية… التالية: ثمانية، تسعة، عشرة، يغدو السجن حالة مقرفة: القرف من الحياة، والعالم، ومن كلّ شيء، من طعام وشراب، ومن الحلم بالحريّة، لأنه لم يعد له قيمة، ومن البهجة التي ينتظرها السجين في سنواته الأولى. يحدث انقطاع انكساري بين الحياة الفسيحة، والمكان الضيق.

يحلم السجين بالحريّة، لكن، عندما يتجاوز سنوات… تصبح الحالة بلا معنى، ولا يعود حتى لقرار الحريّة -الذي هو ملك الآخر- أيّة قيمة.

وعلى اعتبار أنّني أتعاطى الشعر، أو أزعم أنني وُلدّتُ شاعراً، لأنّ لي تجارب شعرية بدائية وطفولية، فأنا من الذين يدّعون أنهم وولدوا شعراء، وهذا ليس ادّعاء، إنّما حقيقة بشكل أو بآخر. تأخرت في كتابة الشعر. قبل السجن كتبتُ قليلاً، ولكن الشَّجن صَقّل الشعر. الصقل، بمعنى، إعادة النظر في مفهوم الشعر، ليس من زاوية العاطفة والوجدان، إنّما من ناحية تحوّل هذا المفهوم إلى حَفْر أعمق في الوجود.

هكذا أفهم الشعر، وهكذا أتعامل معه.

يأتي الشعر في هذه الحالة كنوع من الإصرار على الحياة، وعلى الوجود، البديل الحقيقي للحياة. وبنفس الوقت، هو فلسفة جديدة للشخص، وحالة معرفية.

أحياناً، قد تغفل عن كل ما حولك، وتبحث في الحفرة عن الأبعد والأعمق، عن أعمق أعماق الإنسان، وهذه إحدى جوانب فلسفتي في الحياة، وهي الدائرة الوجوديّة أو الكمال الوجودي. أي، بقدر ما يغوص الشاعر السجين في الوجود بقدر ما يعود إلى نفسه، لأنّ الوجود الذي يعرفه هو الوجود الذي لم يُكتَشَف بعد.

لم تعد تعنيني الكتابة لا عن الأنثى ولا عن الحريّة ولا عن وجدانيات الحياة، بل عن معرفة هذه الأشياء، وهي مرحلة أبعد من التجربة، ومن الإحساس، وأبعد من القول الذي قيل فيها سابقاً.

الشعر هو تجاوزٌ لكل ما هو قائم. وإن لم يكن كذلك فلا أعتبره شعراً.

تجاوزٌ شديد التعقيد تتشظى فيه الأوجه وتتصارع فيه الدلالات. دعني أضعه بين أقطاب تقنية، بمعنى آخر، في غياب الورق والقلم لكتابة الشعر في السجن، كيف كنت تؤلف الشعر؟ ما هي آليات الكتابة التي كنت تتّبعها؟ ثم كيف كنت تحفظ وتحتفظ بالقصيدة في عقلك، إلى وقت خروجك من السجن وتدوينها، فيما بعد؟

كانت هذه إحدى المشكلات التي عشناها في السجن. لا توجد كتب ولا أوراق ولا أقلام. كنت أكتب الشعر في ذهني أو في ذاكرتي، أو في "الهارد الشخصي" إن صح التعبير. كنت أكتب عليه هذه المعلومات، لتتجدّد دائماً، وأحاول الاحتفاظ بها والتمسك فيها فوق ذلك.

يأتي الشعر في هذه الحالة كنوع من الإصرار على الحياة، وعلى الوجود، البديل الحقيقي للحياة. وبنفس الوقت، هو فلسفة جديدة للشخص، وحالة معرفية.

مفارقة..

نعم، مفارقة، وتقفز إلى الاكتشاف تلو الاكتشاف.

في هذه الحالة يُصبح الشعر هو الرهان الوحيد، أيّ رهاني. لكن تأتي الصعوبة في المحو، وإعادة الكتابة حسب تعبير "دريدا".

لو تشرح هذه التفصيلة بشكل أوسع. أقصد، قبل خروجك من السجن كيف كنت تمحو وتعيد كتابة ما حفِظتَه في ذاكرتك؟ وبعد خروجك، كيف تشبَّثت بمراوغات دريدية -نسبة إلى الفيلسوف التفكيكي دريدا- لجعل "التَّذَكُّر" صوت الشعر وسيده؟

فعلاَ!.. في السجن، يعيش السجين الشاعر فلسفة دريدا دون أن يعلم ما هي تلك الفلسفة. عملية المحو وإعادة الكتابة، والكلمة التي تعيش على جثث آلاف الكلمات الأخرى تعود مع الشاعر، وفي السجن، كما كان هو وكما كانت الكلمة، يُزيح الشاعر كلمة ويضيف أخرى، لتعبِّر عن الحالة النفسية، عن الرؤية الجديدة، عن الاكتشاف الوجودي الجديد.

هالة العبدالله: معياري الوحيد هو الحريّة

05 أيار 2021

إذا نقلنا هذا الاكتشاف وارتحالاته إلى موضوع "المكان". السجن، وهو لا ينتمي إلى تصنيفات "غاستون باشلار" الأليفة، ولم يرد عنده في الأصل، لذا ينتهي الأمر بالسجن إلى تشخيص هجين مُعقَّد، وتجسيد سائل في فراغ غير نهائي على الإطلاق.

أنت، في المكان/ السجن، يحتويك وتحتويه، ويؤدي بك إلى تأملات غير متوقعة. هل يمكن وصفه بشكلِ سيكولوجية ذاتية؟

هنا فلسفة جديدة للمكان برأيي. المكان/السجن، هو سيد المكان، ويحتل كلّ الأمكنة، بالرغم من أنه يجعلك تستحضر كامل تفاصيل الأمكنة التي تعرفها. لكن في السجن، أنت تخلق مكاناً جديداً خارج المكان وخارج الزمان.

فالمكان يجب أن يُعاد النظر فيه. السجن هو استحضار لكلّ الأمكنة التي تعرفها، وهو المكان المتسلط والسيد، وهو المكان الذي تكون فيه أكثر قدرة على تجاوزه، بالشعر والفلسفة. هذه نقطة جوهريّة، يتركها فيك السجن أو تتركها أنت فيه.

لا تعليق؛ قل ما تشاء.

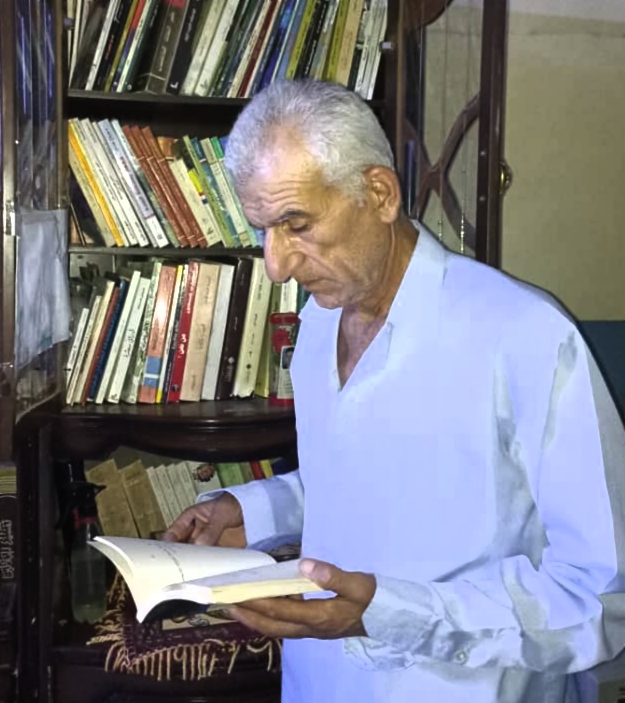

بعد الخروج إلى الحياة كنت جائعاً إلى الثقافة، ومتاعب الحياة لا تترك لك المجال.. هرعت إلى المكتبة "الوطنيّة"، وجلست فيها عشر سنوات أجدّد قراءاتي.

في أيّة سنة خرجت من السجن؟

تم توقيفي في سنة ١٩٨١ وخرجت في سنة ١٩٩١. عشر سنوات وشهر ويوم.

لطفاً، أكمل.

أعدّتُ ترتيب علاقتي مع الحياة والثقافة…

هذا الصدام بين صوت الكلمات القادمة من عتمات السجن وبين الكلمات المكتوبة بعد خروجك، هل ظهرت لك اختلافاته؟ كيف تصف هذا الصدام مع الكلمة ونقيضها، بل مع المعنى والمعاني المتأرجحة والمتصارعة؟

كلّ كتاب، كان يشكّل عندي ولادة جديدة. على الرغم من أنّني أصبحت أمتلك موقفاً من الثقافة عموماً، وإلى أين وصلت، لكنني كنت بحاجة إلى معرفة جواب "كيف يفكر الآخر؟". كانت علاقتي بالقراءة حميميّة، لكن ثقافة السجن كانت تتعزز أكثر فأكثر، ليس بمعنى أن تتبنى هذه الثقافة، ولكن، أن تتجاوز المألوف من الحياة كاملة.

لا بد وأن يكون في ثنايا قصائدك هذا التميُّز الفني لكلّ شيء ينهض قَلِقاً من مخاضات السجن.

ديواني الأول، وسميته "عشق في طقوسه القديمة"، جمعت فيه بعض القصائد التي كتبتها قبل السجن، وقصائد مكتوبة في السجن، وقصائد مكتوبة بعد السجن.

إذن، تنتمي قصائده الأولى إلى بواكير الشعر، وكُتبت في حميمية ما يكفي لأن تصاحبني مدى الحياة..

عندما دونتَ القصائد التي تنتمي إلى حقبة السجن، هل كانت بنفس المعنى الذي يستعيد الكلام المُقَيَّد بالضرورة؟

لا. لأنّني أريد أن أتجاوز الحالة، ولكنني لا أستطيع التخلي عنها. هي عُدّتي للانطلاق من جديد، أو لتأسيس شيء مشترك بين الحياة في السجن وبين الحياة في الخارج.

بعد السجن اختلف الرؤية لكلّ شيء. وُلِدّتُ شاعراً تقليدياً، لكن وفيما بعد، رأيتُ أنّ الحياة أوسع وأعمق من هذا بكثير.

عندما تكون المفردة حرّة من القيد، ومن العُرف، ومن الطاقة التي خزّنتها بها البشريّة، عندها تُعبِّر عنك. أما غير ذلك، فأنت مُقلِّد.

ممكن أن تذْكُر مقطعاً من شعر تلك الأيام؟

لا أحفظ. أحاول ألّا أمتلك الذاكرة لكي لا تصادرني في أيّة لحظة جديدة. الذاكرة يعني حاجز مصادرة.

في السجن كنت تستخدم تقنيات مختلفة لها صلة بـ"الهارد البيولوجي" إن جاز التعبير، أو بآليات عمل الدماغ والعقل، الكلام والترياق، التعديل والتبديل، الشطب والمحو، التَثبُّتْ والتصحيح، فالحفظ كرّة أخرى. ثمّ خرجت من السجن، وهذا يعني أنّه من المفترض أن تكون القصائد محفوظة في مكان ما من عقلك.

هل تكون عدم رغبتك في قراءة مُقطَّعاتٍ من قصائدك لأنك لا تريد أن تعيدُكَ الذاكرةُ إلى تلك الأيام الغامضة والقلقة؟

بالتأكيد لا أستطيع أن أحذف كلّ ذاكرتي تماماً. لكن دائماً وظَّفت النسيان كحالة صحيّة، استعداداً دائماً لاستقبال معرفة جديدة.

أستطيع أن أسترجع بعض المقاطع، لكن.. (يصمت طويلاً).

أتفهم أنْ "لا كلام من غير صمت"، وأنّ التفكير في قصيدة معتمة، مثلاً يعني جعلها حيّة. حسناً. لننتقل إلى ما بعد الديوان الأول "العشق في طقوسه القديمة".

جاء الثاني، "قارات الكائن الثالث" وهو تعبير عن معاناة ما بعد السجن، وعن الكائن الغريب الذي يتجنّبه الناس ويخافونه، ويتناول الوجود والحريّة وتشوّفات الإنسان وانكساراته، وبنفس الوقت التّمسك بأدوات وآليات تجاوز تجربة السجن والحياة التي خلقتني في السجن، أو التي سمحت للسجن أن يبقى فيها.

بعد السجن، واستمراري في تجربة الحياة وفي قراءاتي، كتبت ديواني الثالث، "أيها الكلام". مخاطباً الكلام: النبي المنقذ الوحيد، والذي قال: "تكلم حتى أعرفك" (يقصد عبارة أرسطو، بتصرف)، قالها بعمق، وهي حقيقة ثابتة حتى الآن. وأنا بدوري وقفت مخاطباً الكلام، فمعركتي كانت معه.

لأنه لُبُّ الشاعر وبه يُتْقِنُ. لكن أخبرني، من كان المنتصر ضدّ الأطياف المتصارعة والأشكال الكليانيّة المتعددة والعنيفة؟

الكلام الذي لم يأت بعد هو المنتصر. المفردة التي أبحث عنها كلّ يوم ولا أجدها.

(صمت لا يسكت أبداً)..

بعد هذه التجربة الحياتيّة والمعرفيّة يتغير الكثير الكثير في الإنسان، يُصبح كائناً مفارقاً باستمرار، يجد صعوبة مرعبة في التأقلم والتلاؤم مع الواقع. وهذه مشكلة من صميم القلق الوجودي. لكنها أيضاً حالة متميزة وفريدة، تجعلك على مسافة بينها وبين الحياة.

ليست هذه الحياة التي أريد. أين هي الحياة التي أريد؟

حدثني، بلغتك الشعريّة، عن اثنتي عشرة سنة من الحرب السوريّة. كيف تؤسسها كرابطة شعرية؟ بأي معنى يكتمل الكلام عن أحداثها؟ وبأي كلام تُساءِل الأطراف المتصارعة؟ وأي شاعر ينصت إلى العقل المُفكَّك والمُفارق، الذي ولّد الكثير من سوء التفاهم ومن الخراب؟

الأحداث التي جرت في الشرق كانت صدمة غير مسبوقة. لأنها كانت مُسوَّقة عبر آليتين خطيرتين جداً: آلية الإعلام الذي سوَّق لها بإحاطة كبيرة، وآلية الحلم، هذا الذي دُغْدِغَ من جديد. فكانت صدمة -قد- تعادل صدمة السجن، على صعيدي الشخصي.

كانت الأحداث فخاً جديداً.

تخوّفنا كثيراً في بداية الأحداث ألّا تسير الأمور كما نريد، وكما تريدها مصلحة الناس والشعوب. وكان تخوّفنا مصيبة، وفي مكانه مع الأسف.

هذه الصدمة أدخلتني في حالة من الصمت المُطبق. عبر معرفتي وتقديري للأحداث حتى أصبحت من جديد كائناً مفارقاً. ما يجري لا يُعبِّر عنك، وما تريد له ليس له مرتسمات ولا أرضية في الواقع.

كان هذا الفخ الصدمة الثانية والرهيبة. لذلك، ربّما كان الصمت. لم أكتب كثيراً خلال فترة الأحداث، نتيجة هذا الفخ الذي تأكّدّت تماماً أنه أمسك بي وأمسك بالناس، ولكن الناس لا يريدون أن يصدقوا أنّ هذا فخ، فابتعدوا عني وابتعدت عنهم. فبأي لغة أُخاطب نفسي والناس؟!

اليوم، وبعد تلك السنوات.. وتبدّد اللغة في الرعب، ما الحل كي لا تنفلت الحدود الضيقة للإنسان، وللّغة؟

(يجيب مباشرة) أدعوا إلى القطع مع المعرفة قطعاً أبستمولوجياً.

كيف والكلّ يعيش شحناته المؤلمة من كلّ شيء؟

(يتابع جوابه السابق)، وخلق معرفة جديدة، وثقافة مغايرة، ولغة جديدة تماماً. كيف؟ هذا السؤال لا يمكن..

القَطْع المعرفي، بما تحمله هذه الكلمة من جدّيةٍ وعمقٍ، هي الحلم البديل، لأنّ هذه المعرفة التي تتربى عليها الإنسانية الآن، أثبتت فسادها المطلق. ليس في دول الشرق فحسب، ولكن في الغرب الذي يزعم أنّه سيد الفلسفة والثقافة والمعرفة.

أطالب بخلق معرفة جديدة، تنطلق من الإنسان وإليه.

ألا ترى في هذا الطرح حالة حالمة فضفاضة لا تفيد دلالة متصلة بالتحقيق؟! حلم لا يمكن امتصاصه بشكل كامل.

هو حلم المنقذ الوحيد. لقد أثبتت الثقافة المعاصرة أنها ثقافة حروب وقتل وتجويع وموت، وليست ثقافة حياة. على سبيل المثال: منذ الحرب العالمية الأولى وحتى الآن، لم تهدأ الكرة الأرضيّة من الحروب، ولم تتعافى منها قَط.

هذا الحلم الذي نعتبره صعب التحقيق، هو المنقذ الوحيد، وأتمسك بهذا الزعم وهذا الادّعاء حتى الآن.

لنعد أدراجنا إلى توجّهك السياسي في البدايات، كونها معطيات متصلة بالسجن والشعر.

في البدايات، كانت تُسيطر عليَّ الثقافة السائدة. تأثرت بالثقافة الماركسية كثيراً، لأكتشف فيما بعد أنّها إحدى أدوات المعرفة القابلة للتغيير والتبديل والتطوير، وهذا من صلب الديالكتيك الذي لا يريد أن يعترف به "الخشبيون" حتى الآن. التجدّد الدائم هو من صلب الديالكتيك.

القَطْع المعرفي، بما تحمله هذه الكلمة من جدّيةٍ وعمقٍ، هي الحلم البديل، لأنّ هذه المعرفة التي تتربى عليها الإنسانية الآن، أثبتت فسادها المطلق.

حسناً، كيف تنظر الآن إلى هذه المعرفة القابلة للتغيير والتبديل؟ كيف تفهم الديالكتيك في ضوء هذا الصراع المميت؟ ألم تنتج هذه الآلة العملاقة وهْمُ الكلام واليوتوبيا ولمْ تستجب للوضعيات المتغيرة؟

إذا قلنا أن هذه النظرية المعرفية وهم أو يوتوبيا فهذا ظلم.

إذن، كيف تُصنِّفها؟

بالدعوة إلى إعادة التحرّر من هذا القيد.

تقصد مَنْ؟

أهل الفكر وأهل المعرفة، الماركسيين تحديداً. أدعو إلى إعادة التحرّر من القيد، كما قلت.

لكن، أهل الفلسفة والفكر ليسوا في موضع القرار، بل رجال السياسة والدولة هم من يتحكمون بمصير الناس، وبالمعرفة. بل منهم من يُعيد تدوير وتأويل النظريات والأفكار لتتناسب طرداً مع مصالحهم.

لا ندعو رجال السياسة، بل أهل المعرفة. رجال السياسة وفي الوقت الذي يقودون فيه العالم هُمْ ضحايا لمصالح وآليات السياسة التي تعارفت عليها البشريّة. يجب استبدال فن السياسة بفن آخر يكون أقدر على توجيه الإنسان وإعادة خلقه معرفياً، وليس انقياده وسَوْقِه.

سؤال بعيد عن/ قريب من السياق، في سبيل أن يتوسع الكلام: حدّثني عن مكتبتك وما حدث لها في بداية الأحداث التي استعرت فاجتاحت كلّ شارع وبيت، وسائر البلد.

كنت طالباً في الثانوية، وأيّ عنوان على غير هدى يشدّني، أقتنيه. كنت أنا ومن في جيلي نقتني الكتاب على حساب اللُّقمة، لأنّنا كنّا نرى المعرفة حاجة أساسيّة.

تطورت مكتبتي وتراكمت، وامتلأت من كلّ صنوف المعرفة: الفلسفة، والأدب، والدين، والاقتصاد، إلى كتبٍ انتقائية: فلسفة وشعر.

ثمّ أكلتها الحرب، واندثرت كتبي تحت الركام. لكن، للمفارقة أنّني لم أحزن عليها.، ربما لوجود بدائل أخرى، أيّ الكتب الالكترونيّة، وربما لأنّ هذا الموقف حمل القدرة على التجاوز دائماً.

هل لهذا الموقف علاقة بما تركه السجن من أثرٍ أو خَدْشٍ في نفسك؟

طبعاً. ومن صدمة الأحداث التي مرّ بها البلد.

نعم. الدعوة في نفسي قائمة دائماً على التجاوز، وتركتني أشعر كأن هذه الثقافة التي كانت في مكتبتي، هي جزء من المخزون البشري الذي يجب تجاوزه. لذلك، لم أشعر بالحزن. أنا على استعداد لخلق البديل، من خلال الكتب الالكترونيّة، ومن خلال المعرفة الجديدة التي تقام على أنقاض ما كنا نتصوّره حلماً في الخلاص.

على اعتبار أن هواك السياسي كان ماركسياً شيوعياً، وما زلت... أسألك، بعد تجربة السجن، والتغيرات الدراماتيكيّة التي تعصف بالعالم، وبسوريا، خاصة، كيف ترى نفسك أمام مرايا الشيوعيّة؟ وكيف ترى الشيوعيّة من داخلك؟

رغم أنّ السؤال تقليدي، لكنه جيد. إن كنتُ قد تخليت عن النظرة "الحزبيّة"، وتحرّرت من أثر النظريات، لكنني لم أزل، وربما سأبقى، نصيراً للعدالة.

في حدود الماركسيّة؟

لا أبداً. رغم أنني لا أعتبر "النظرية الماركسيّة" فانية. الماركسية في حقيقتها قادرة على التجاوز، قادرة على خلق معرفة وتغيرات جديدة، وقادرة على هضم الثقافات الجديدة.. تُنتجها الحياة باستمرار.

أفهم أنَّ "النظرية الماركسية" هي مقدمات نظرية للمعرفة. ومن هذا المنطلق تستطيع أن تحتفظ بمخزون العدالة التي دعت إليها الماركسيّة في توزيع فرص الحياة أمام الجميع. وهذا حق لكلّ كائن، وليس للإنسان فقط.

في ما يُعوَّل وما لا يُعوَّل عليه - حوار مع الفنان والخطّاط منير الشعراني

07 أيار 2022

في بداية الأحداث كانت الفرصة مواتية لك للخروج من البلد، لماذا لم تفعل؟

الحقيقة، وحتى لا أدّعي شيئاً غير حقيقي فيَّ، أنا لم أرفض وحاولت الخروج. لأنّني منذ البداية، أدركت أنّ البلد سائر إلى الخراب، وحاولت التنبيه عليه مراراً وتكراراً، لكن الناس كان يسيطر عليهم الاندفاع القوي، ويستدعيهم الحلم، ويغريهم الواقع الجديد.

هنا حدث انقطاع بيني وبين الناس وبين ما يجري. أنا أرى الخراب وهم يرون الحلم.

من هم هؤلاء الناس؟

الذين بنوا أحلامهم على الأحداث.

تعرضَّتَ للنقد من أطراف الصراع، أليس كذلك؟

طبعاً. والدليل هو دخولي السجن.

أعود إلى فكرة كنت قد طرحتُها. أنت تشتغل بلغتين: لغة، بشكل أساسي شاعريّة، وأخرى لغة الفكر والفلسفة. هل تميل إلى المجازات والتخيُّل أم تتوصل إلى الأفكار بالخبرة الفلسفيّة؟

قبل السجن كنت قد أتممت دراسة الفلسفة، وحاولت أن أجعلها اختصاصاً جديداً. لكن الأدب كان يرافقني دائماً منذ الطفولة، على اعتبار أنّ الحالة كانت موجودة، ورأيت أنّني أستطيع أن أتقدَّم في الأدب دون دراسة.

فيما بعد، اكتشفت ميزة للشعر على الفلسفة، فأعادني هذا الاكتشاف إلى الحقل الأدبي شعراً ونقداً.

النقد. يا لها من كلمة! دعنا ننظر إليها من جهةِ صلتكَ بها.

طالما لم يصدر لي كتاب بهذا الخصوص، فللأحق أن أُسمّيها "محاولات". كتبت بكمٍّ لا بأس به في الدوريات والمجلات المحليّة والعربيّة.

النقد علم آخر، يقع بين الفلسفة والأدب، ويُبْنى على ركيزتين: الأولى، الذائقة السليمة والصحيحة والعميقة، والثانية، المعرفة الشاملة. لا أؤمن بناقد ليس متعدد الثقافة: أدب، فلسفة، فن، علم الاجتماع، اقتصاد، سياسة، الأنثروبولوجيا، أيّ الحالة الإنسانية عموماً.

الناقد يجب أن يكون مثقفاً شاملاً وملماً ومُطّلعاً جيداً حتى يستطيع أن يُنَصِّبَ نفسه ناقداً، وأنا أسميه "قارئاً آخر للنص، وصانعاً لنص جديد".

بلغنا النهاية. بكلمات قليلة، لخِّص لنا كلّ شيء تقدَّم واربطه بفكرةِ ما يمكن أن تكون مآلات "الغد".

أتخوَّف على مستقبل العالم، وأخص سوريا تحديداً. وهذا التَّخوَف يفتح الجرح على مصراعيه، ويزيد الألم. هذا الوعي بالحجم الكارثي للثقافة البشرية برمَّتها يكشف عن عطلٍ كبيرٍ. بمعنى، سيطرة المصالح وبشكل وحشي على الفكر والعقل والإعلام ولقمة العيش، تجعلك –أُكرر– في حالة خوف دائم من مصير البشرية عموماً وسوريا خصوصاً.

فأيّ مكان يتوفر للشاعر والناقد والمفكر يستطيع أن يكتب فيه، ويفكر بمشروع جديد، وواعد للبشرية؟ تلك هي القضية والمُعْضِلة. لا حلّ إلّا بتوفير تلك المساحة المستقلة (يُصِرُّ ويعيد كلمة "المستقلة").

خلاصة الحديث، الثقافة أصبحت مُتعِبة وغريبة. لقد تمّ استبدالها بالثقافة الاستهلاكية العابرة، ومنها صفحات التواصل الاجتماعي.

لكنك نَشِطٌ على تلك الصفحات.

لأنّه لا تتوفر المساحة المستقلة التي أبحث عنها. لا مراكز بحثيّة مستقلة ولا جامعات مستقلة تضمن تلك المساحة من حريّة البحث والتفكير وإطلاق الجديد والمخبوء، ليس على المستوى المحلي وحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً.

هذا مؤلم؟

جداً، وقاتل! (يصمت).

ليتني أكتشفُ قارة جديدة، لأقول فيها ما أريد.