فائدة الرسم أنّه يُذكِّرنا "كيف من الصعبِ أنْ تكون ذاتك".

سبعون سنةٍ وأكثر، ليس بالعمر الذي يَسَع أحلام الفنان يوسف عبدلكي، فيختزلها ويبسِّطُها. لا يسعني لملمة شتات ما قال، وما لم يقل، حوارياً، بيقين ممارساته الفنية والنقدية والسياسية والاجتماعية، تلك الممارسات القادمة من عتمات صامتة، ومُتهجّجة من عنف الأبيض وقتامة الأسود، وأليمة مثل بُكاء "أمهات ثكلى"، وبقايا أسماك، ومنحنيات محفورة للحنين، و"طبيعة" أخرى "صامتة" تضج بصدى صرخات كتومة لا تكلُّ للإيقاع بالمعنى في اللوحات اللا نهائية التي ما تزال تُصاحب السؤال، وتصدحُ من شدّة اللون، ومن حساسية الخطوط، في شعشعة المتخيِّل. تماماً، في الوقت الذي يصبح فيه المتاه أخو الصمت. ووحده الصمت الحر يستحق مواجهة هذا الفراغ الذي لا ينتهي.

ساعتان ونصف، بقليلٍ أو كثيرٍ، كان الحوار في الصّدمات والتّمزقات، في أزهار نازفة وهي تزف رائحتها بين القسوة واللين، لتبقى من غير استسلام، في حذاء يُطبق على كلّ صوت يتحدر من حلمٍ بالحياة، وعيون مفتوحة على الحيرة، وعظامٌ من بقايا تعذيب إلى رحلة عذاب في سكاكين لا تُخفى استعاراتها اللا مطمئنة ودلالاتها القلِقة في جسد اللوحة.

ومن ثمّ كان هذا المضمون المأهول من انصهار الأبيض والأسود، ومع اقترانهما يتحوّل المعنى إلى طقس وشعيرة، والحوار إلى مغامرة، بالضبط في لحظة مكاشفة إزاء الحنين والأنين، وإزاء حياة لا تكون لمن لا ظلَّ له.

لنبدأ من ٢٠٢٣، حيث كان معرضك الجديد في صالة جورج كامل بدمشق، وحيث أنّ هذا العام يشهد ذروة الأزمة، لكن حدّثني عن المعرض أولاً، وانعكاساته القلِقة وهي تُضاعف السؤال في كلّ شيء.

منذ خمس وعشرون سنة، تقريباً، عَمِلْتُ على موضوع "الطبيعة الصامتة"، ونَقَلْته من كونه "طبيعة صامتة" بالمفهوم الكلاسيكي إلى شيء آخر. بمعنى، عندما ظهرتْ "الطبيعة الصامتة" كاتجاه أو كموضوعات في تاريخ الفن الأوروبي/ القرن السابع عشر، كانت تزينية، واستمرت على هذه الشاكلة..

بالنسبة لي، كما أشرتُ، صار الأمر مختلفاً: نزعة تعبيرية لا يمكن إخفاؤها، فيها هذه الدرجة من القسوة أو العاطفة... هذا هو المقصود من كلمة "التعبيرية". وبذلك، بدأتْ تظهر في أعمالي الموضوعات المُقلِقة والقاسية، ودخلتْ معها قصصٌ غير معهودة مِن قبل، مثل: الأسماك المضروبة بالمسامير أو الزهور المقطوعة بالسكاكين أو العصافير الميتة.. إلخ.

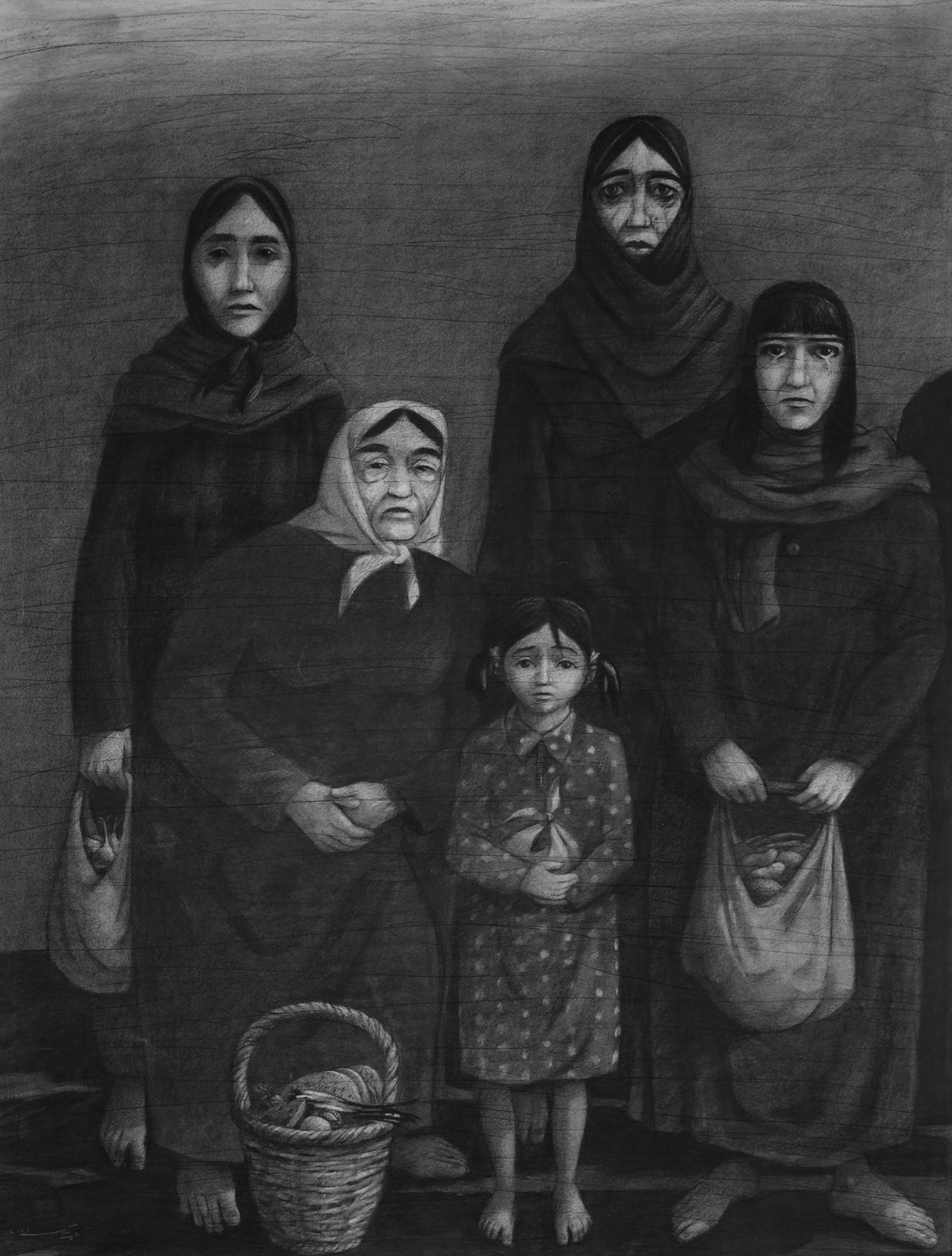

ظلّ الأمر عند هذا الحد حتى ٢٠١١ عندما انطلقت الثورة السورية، فحدث إلحاح في داخلي: الأمر يمسّني كمواطن أولاً، وكرسام ثانياً، فوجدتني، ومن دون سابق إنذار، أعْمَلُ على موضوعات لها علاقة بأشخاص وأناس ووجوه، فكانت الموضوعات الجديدة في لوحات جديدة مثل شهداء، أم الشهيد.. وأخرى، رَغِبْتُ في تجسيدها في لحظة على أيّ رسام عنده درجة من الوجدان ألّا يتركها في مهَبِّ الهواء.

عملياً، كانت الثورة السورية قد انتقلت من كونها ثورة إلى حرب إقليمية ودولية، إلى حرب أهلية، إلى حرب طائفية (أيّة تسمية)، لكنها لم تعد ثورة سورية. بمعنى، بعد ستة أشهر دخل التمويل الخارجي والتسليح، فانحرفت عن مسارها. وهذا الأمر لا يُعفِ النظام الذي دفع بالثورة السلمية (بأهدافها المحقة والنبيلة) بشكل أو بآخر إلى ما وصلت إليه من تسليح وتمويل خارجي. أي أنَّ عنف النظام كان السبب في المأساة السورية التي حدثت وتحدثُ حتى هذه اللحظة.

بينما وعلى شاكلتها، حدثت في أكثر من دولة عربية، الأردن والمغرب.. لكنهم (بغض النظر عن رأيي في هذه الأنظمة) تعاملوا مع المحتجين بشيء من الحوار والعقلانية، فتقاسم الطرفان نقاط تفاهم معاً، الأمر الذي جعلهم يتفادون الحرب والانهيار الاقتصادي والتهجير بالملايين والاعتقالات بمئات الآلاف. بالمختصر، كان من الممكن أيضاً تفادي الكارثة السورية، لو أنّ السلطة كانت على درجة من العقلانية والحرص الوطني، لكن ما أقدمت عليه كان العكس: خيار العنف، ثم العنف.

هالة العبدالله: معياري الوحيد هو الحريّة

05 أيار 2021

طيب..

دعني أكمل لو سمحت..

تفضل..

ضمن هذا المناخ كنت مشتغلاً في التجربة الأخيرة وعرضتها. كانت صورة لِما حدث. بمعنى، لم يمنعني تحوّل الثورة إلى حرب أهلية، والانهيار السياسي والاقتصادي المتلاحق من التعبير عن مسألتين:

الأولى مُلامسة جانب من المأساة السورية، والثانية متابعة التجربة التي بدأتُ بها قبل خمس وعشرين سنة، أي "الطبيعة الصامتة" وهي (عندي) حمّالة دلالات اجتماعية. لذا، كانت كلمة المعرض المُثَبَّتة على جدار الصالة، وفحواها، أنني وفي حياتي لم أرسم طبيعة صامتة، أو زهور أو أسماك أو عصافير... بل كنت أرسم بشراً. وهذه قناعتي الحقيقية: عندما أرسم عصفوراً (مقتولاً أو مذبوحاً) المهم عندي هو هذا السؤال: كيف يُذبح السوري؟ هذا هو "الدينمو" أو الباعث الحقيقي لي وأنا أرسم.

إذاً، توجد أعمالٌ فيها "الطبيعة الصامتة" وأعمال فيها "بشرٌ"، مثل لوحة "أم الشهيد" ولوحة "أمام باب السجن".

كان حرصي في هذا المعرض، كما في كلّ معارضي ألّا يكون تحت رعاية أيّ أحد، لأنّني أعتبر مسألة الرعاية موضة عتيقة ولا تتناسب العصر الحديث، إضافة إلى أنّ كلمة "رعاية" تعني أنّ "جهة ما" تُقدّم خدماتها للفنان أو للكاتب، مثلما كان في عصر النهضة وما تلاه. وبالتالي يُذكر فضلها في إنجاز هذا العمل أو ذاك. طبعاً كلّ هذا غير موجود. لماذا؟ لأنّ الفنان الذي يعمل في مرسمه لسنة أو لسنتين وهو وحيد ومعزول ويعاني الأمرّيَن، ثمّ يأتي مسؤول فيعتبر المعرض تحت رعايته. أيّة رعاية؟! رعاية لا أعتبرها إلا لصوصية؛ فأرفضها.

هذا جانب من جوابي عن سؤالك المتشعب والمتعدّد.

جوابك أيضاً في حدود المتشعِّب والمتعدِّد، وسأتجنب تفكيكه، حتى لا أُتعبك. أمام لوحاتك، أذكر أنّني كنت أستعيد عبارة لـ"ماركس"، سأقولها بما يتناسب مع السياق: ..الفقراء، ليس لديهم بلاد، "الرأسمالية ستجعل كلّ الأشياء سِلَعاً: الدين والفن والأدب، وستسلبها قداستها". الشيء الوحيد الذي ينشأ من هذا الديالكتيك هو الاغتراب. سؤالي لك: كيف في عالم مترف بالألوان ثمّة رسام ملتزم (حتى النخاع) بالأبيض والأسود؟

(بعد صمت وتأمل)، نعم قال ماركس ما قال، وفي سياق ذلك، قال إنّ الرأسمالية ستحوّل كلّ شيء إلى سِلَعٍ، حتى سور الصين إلى سلعة. والحقيقة هذا ما حدث.

نحن في عالم حَوَّلَ الأفراد إلى فئران، حيث أجبرت الرأسمالية الفرد على أن يبحث عن لقمته، وحيداً في سلاسله وأغلاله. اليوم تراجعت المشاريع الجماعية: حزب سياسي أو نقابات..! الكلّ يتقاسم البؤس معاً.

في واقع مأساوي كهذا، لا شك أنّ التأثيرات ستطال الرسامين أيضاً، والكُتَّاب والموسيقيين.. إلخ. وبالتالي، مهما امتلك الفنان من تصوّرات فانتازية أو جمالية، هو بالمحصلة مطحون كما كلّ البشر المطحونين. والفنان التجريدي الذي يهرب من معالجة المشاكل الاجتماعية ليس إلا عبداً للمشاكل الاجتماعية التي تُجبره على أن يهرب منها.

بالتالي، وأمام وقائع طاحنة من هذا النوع، إذا كنتَ صادقاً مع نفسك، ولن أقول مع المجتمع ومع الأفكار، فإنّ هذا الصدق سينعكس حتماً على عملك.

أيضاً، بدت لي النهايات القصوى للمعاني المحبوسة خلف خطوطك الغرافيكية: العذاب، الخيبة، الجروح التي لا تندمل، الهذيان، والإنسان الذي لا يستطيع أن يفعل شيئاً... لذا، فأنت صوّرتَ الشخوص وبقية العناصر بهذه الدرجات المتأزمة والتشظي الأنيق. وقد يرى المتأمل كيف أنّ شخصياتك بلا تحديدٍ هويَّاتيٍّ أو مكانيٍّ، أو حتى المساحات التي تسكنها الشخصيات، وبالتالي يمكن أن تكون أيّة هوية أو أي مكان. خُذ على سبيل المثال صورة المرأة/ الأم وحضورها القاسي في ضيافة الألم. هل توافقني؟

تخيّل معي هذا "الأمر" الذي لم أستطع امتصاصه منذ اثنتي عشر سنة، وقد ينتهي عمري دون أن أمتصه.

تخيل "أمٌّ"، لديها ولد شاب في عمر الورد وعلى درجة من البهاء والجمال والطموح... ثم خرج في مظاهرة جرت في حارته، ولم يقل سوى كلمة واحدة خفيفة ويتيمة، كلمة من أربعة أحرف: (حـ .. ـر .. يـ .. ـة!) ثم يعود إليها جـ .. ـثـ .. ـة ها .. مـ .. ـد .. ـة.

(يبكي بصمت).

(بعد لحظة) هل تتخيّل درجة ألم الأم التي سيستمر معها حتى آخر يوم من حياتها. لا علاقة لهذا بالسوريالية. (صمت..). منذ اثنتي عشر سنة وأنا أرسم لوحات الأمهات. (يصمت). أعتقد أنّ هذا الألم الذي سبّبه استشهاد الأبناء سيظل.. ويظل.. حتى قبورهنَّ.

هذا الشيء، سمِّه ما شئت، لا أقدر على ابتلاعه، بل هو يبتلعني ويبتلع كلّ صرخة كتومة فيَّ... بغض النظر عن الرسم (يلعن ... الرسم). أنا كإنسان لا يمكنني ابتلاعه، أعتبرهُ "جريمة". (صمت وهدوء).

تسترِح قليلاً؟

ماشي.

(...)

تُصرُّ على الأبيض والأسود! لماذا ترى العالم بهما؟ هل الطقس خانق وفوضوي إلى هذه الدرجة؟

أعتقد أنّ ثمّة ما هو أساسيٌّ عندي، وهو التحدّي مع النفس، مع المحيط ومع المهنة.. إلخ. هذا أولاً. ثانياً، عادة ما ينقسم الفنانين إلى قسمين: قسم يرى اللوحة عبارة عن صراعات وتوافقات بين الألوان الحارة والباردة، وهؤلاء هم الملوّنون، مثل مونيه وبونار.. وقسم يرى اللوحة أيضاً صراعات وتوافقات لكن بين الأبيض والأسود، وهم الرسامون، مثل جياكوميتي وكوتوز، علماً أنّ الحدود ليست مقطوعة بين الجانبين، أي أنّ كلّ الرسامين تعاملوا مع اللون، وكلّ الملوّنين تعاملوا مع الرسم. لكن في الجوهر يكون عمل الرسام بالرسم، أما المُلوّن فيعطي النتيجة العالية من خلال اللون.

بالنسبة لي، ومنذ الفترة المبكرة أعرف أنني رسام أكثر من كوني مُلوِّناً، ولهذا تجدني أشتغل بالأبيض والأسود وأُكرّس لهما طاقتي.

كما قلتُ، ربما هو نوع من التحدّي على ما هو سائد دون تفكير مُسبق أو قرار لاحق. أحبّ أن أشتغل بالأبيض والأسود في الوقت الذي لا يشتغل به الآخرون. إضافة إلى أنني أعمل على مساحات كبيرة، بينما تجد الآخرين يشتغلون بالأبيض والأسود داخل مساحات صغيرة، لأنّ كثير منهم يعتبرها رسوماً تحضيرية للوحاتهم لا أكثر. إذاً، يتعلق الأمر بالتقنية وآلياتها، وبتركيبتي النفسية: الاختيار والمخاطرة. ربما يكون هذا هو التفسير المقبول، ولست على ثقة مطلقة من ذلك.

هل تعتقد أنك بحساسية الأبيض الأسود وبُعدهما الجمالي قد استهديت إلى ذاتك وإلى تصوُّر العالم، بمعنى ما؟

الرسام الذي عنده درجة من التفكير والوجدان لن يحقّق ما يشاء، والذي يعتقد أنه أنجز هو في الحقيقة يطلق رصاصة الرحمة على نفسه، وعلى عمله.

وما أكثر الرصاصات هذه الأيام!

راتب شعبو: في حضور العنف تختفي السياسة

13 أيلول 2021

يعرب العيسى... عن "المئذنة البيضاء" ودمشق والزمن والأدب

17 أيار 2023

اسمح لي أن نعود إلى زمن الصداقة، إلى علاقتك بالقاص السوري المرحوم "جميل حتمل". وقبل السؤال، لننصت إلى كلماته المحاطة بهذيان الألم: "تعبت يا الله، وأريد أن أعود إلى مدينتي، أو إلى بيتي القديم. تعبت من.. وحريق القلب الآخذ بالانطفاء. تعبت من الصقيع، من سياط الوحشة. من برودة الرغبات. تعبت، فأعدني يا الله ولو جثة، أعدني..". ثم مات في باريس وجفّ الحبر، جف تماماً.

في تقديمه لمجموعته القصصية، التي نحن بصددها، كتب "عبد الرحمن منيف": ...هناك طائراً أزرقَ كان جميل ينتظره مذ كان طفلاً وحتى أيامه الأخيرة، وهذا الطائر الذي تأخر في الوصول، لا بد أن يصل ذات يوم، وإن لم يُقدّر لجميل أن يراه، ويسمع تغريده...". وما يهمنا، هنا هو تصميم الغلاف الذي زيَّنتَهُ برسم عصفورٍ ميتٍ، وهو جزء من لوحة سترسمها لاحقاً بعنوان "العصفور والسكين".

في دراسة عن اللوحة تحت عنوان سيمياء التشكيل/مواجهة المرئي ومراكمة المعنى، يتحسّس الباحث والناقد "خالد حسين" الموت والغياب بسؤال مثير: ما طبيعة هذا الكائن البصري، "العصفور والسكين"؟ طبعاً، هو عيَّنَ جوابه وفق قواعد سيميائية طالت جهات اللوحة كلها. لكن، ما جوابك أنت؟

علاقتي بجميل قديمة جداً. أعرفه مُذ كان في الرابعة عشرة من عمره، وفي هذا العمر بدأ يكتب. كتب في الصحافة، وأصدر خمس مجموعات قصصية، ورواية قصيرة كان عبد الرحمن منيف قد قرأها، ولم تُنشر حتى الآن.

جميل أكثر من صديق، وأكثر من رفيق درب. جميل كان له موقع استثنائي في حياتي، وموته ترك جرحاً مفتوحاً في قلبي، وإلى الأبد.

قبل أيام قلت لصديق: ربّما كنّا نستطيع أن ننقذ جميل من موته. كان جميل يعاني من تضخم في القلب. ونتيجة الآلام الفظيعة التي كانت تُعطِّله عن الحركة والعمل، توصّل الأطباء في فرنسا إلى علاج مفاده "تبديل القلب". لكن جميل المأخوذ بالحياة خافَ، فرفض... فمات بعد سنة تقريباً.

أحياناً، وفي حالةٍ من تأنيب الضمير، واستذكاراً لِما كان يمكن أن يحصل وما لا يحصل، أقول: لو كنّا نحن أصدقاؤه (تحديداً أنا) قمنا بالضغط عليه كي يوافق على إجراء العملية المطلوبة، فلربما وافق. ولربما، كان بيننا اليوم.

في الحقيقة احترمنا رغبته، واحترمنا قراره ولم نضغط عليه بما فيه الكفاية. عندما أفكّر بهذه اللحظات ألوم نفسي أيّما لوم! وأقول بعد طقس من الألم: ليتنا كنّا قساة على جميل، ربما كُنّا أنقذناه.

كان جميل مثال لرقَّة لا حدّ ولا مسافات لها، ولروح إنسانية مُتدفقة، وإحساسٍ بالصداقة... قضى حياته وهو يبحث عن امرأة تُحبه كما هو يُحب.

قصصه "فوتوكوب"، نسخة طِبق الأصل عن حياته، وحياته نسخة طِبق الأصل عن قصصه. جميل لا يؤلف كما يؤلف المؤلفون (لمجرد التأليف)، بل كان يكتب مُعايشاته بما تستحق الكتابة حنيناً أو وطناً.

بعد سنة من وفاته أصدرنا مجموعته القصصية التي أشرتَ إليها، والحقيقة أنني وقتها لم أجد في ذهني إلا "العصفور" برقته ودفئه وهو مقتول. وكان الغلاف. ثم فيما بعد، أي بعد سنة، كان طقس العصفور وعنف السكين يحرّكان يدي لأرسم لوحة، في صمت، هي ببساطة شخصية "جميل"، وليست فانتازيا كانت تجول في رأسي. هي فعلاً جميل: حياته.. دفئه.. منفاه.. وطنه.. موته.

(يبكي بهمس).

...كان جميل يحتضر، وفي نفسه لوعة واشتياق لزيارة دمشق، ولو لربع ساعة. يتجوّل في شوارعها ليلاً. ويحتسي فنجان قهوة مع صديق. لكنه مات والحسرة تأكله.

كان اسمه على الحدود، "يُمنع من الدخول"، لأسباب سياسية.

هذه قصة الغلاف، ثم حكاية اللوحة المذكورة. وهي غيض قليل من فيض كبير في صداقتي معه ومحبتي له، ومحبته العاصفة للعالم والوطن والكتابة.

(يصمت).

(...)

حسناً، لننتقل إلى مسار أخر، إلى "رباعيات صلاح جاهين":

يا باب يا مقفول.. إمتى الدخول/ صبرت ياما واللي يصبر ينول

دقيت سنين.. والرَّدْ يرجعْ لي: مينْ؟/ لو كنت عارفْ مينْ أنا كنت أقول

عجبي!!!

لماذا لجأت إلى الرباعيات؟ أتَفَهَّمُ أن فيها ما فيها من أبعاد فلسفية واجتماعية عميقة، وبلغة مضيئة وسهلة تأخذ بمجامع القلوب، لكن ما الشيء المُفْتَقَد عندك ووجدته في سراديب "جاهين" الشعرية؟

عموماً، أيّ نص، شعراً كان أو فكراً، يهمني. في رأسي مشاريع كثيرة من هذا القبيل، أنجزت بعضها والآخر مازال قيد الإنجاز. للنصوص قدرة عجيبة في إثارة وجداني وخيالي. من هنا، عَمِلت مثلاً، وقبل خمسة عشر سنة، على نص للشاعر "نزيه أبو عفش"، وكان من المفترض العمل على قصص لـ"زكريا تامر"، ولـ"سعدي يوسف".. إلخ.

ما أريد قوله هو إن علاقتي بالنصوص هي علاقة قديمة، لها حيّزٌ حقيقيٌّ في داخلي. وبالتالي، كان من الطبيعي أن أقف عند "رباعيات جاهين"، وأنصت إليها، أهتم بها، وأُجسدها في لوحات.

الرباعيات، كما ذكرتَ أنت، فيها الحياة والفلسفة والأسئلة الوجودية والحب، وفيها أيضاً شيء من السخرية. لكن، ربّما كان المثير واللافت فيها هو تلك الموهبة الاستثنائية في الرباعيات، والطريقة "السهلة الممتنعة" في تقصّيها للسرديات الكبرى.

من الوهلة الأولى، وعندما سمعت الرباعيات من المطرب "علي الحجّار" و"سيد مكاوي"، قرّرت العمل عليها، أي منذ ما يقارب من سبع وعشرين سنة، ولكن، ولأسباب (لا مجال لشرحها الآن) بدأتُ العمل عليها قبل أربع سنوات تقريباً.

حسناً! لكن لأفهم أكثر. أنت كرسام، لا تُحدّد علاقتك بالنصوص عبر السياق التاريخي المعروف، أليس كذلك؟ أقصد تلك العلاقة التي بين النص والتّزاويق (المنمنمات) كمثال، أي أنك تتعامل مع النصوص لِما فيها من أسئلة وسرديات تهُمُّك؟

صحيح هذا الكلام. تماماً. أنا لا أفكر بكيفية بناء نص مرسوم يوازي نصّاً مكتوباً. هذا الأمر بالنسبة لي تحصيل حاصل. ما يهمني هو مقدار تأثير الكلمة على وجداني. بقايا رعشة تقصفني، وتجعلني أفكّر. ثم تندلق الكلمات في نفسي كسيلٍ من السعادة أو الحزن، من التعاسة أو الشجن، ثم أرسم.

في تجارب تشكيلية جدّية يلمس المتلقي في قراءة جدّية، المتاه الذي طالما تحدّث عنه الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا. بمعنى: اللوحة في متاهة، والمتاهة تقول الشكل والشيء، المضمون والغاية، ويظل المعنى في أزمة هي بدورها تتشظى عند أفقٍ ضائعٍ على الدوام، وعلى الدوام هناك محاولة لرسم لوحة واهمة، ومعنى أشدُّ وهماً. ما رأيك؟

يقال إنّ الموضوعات موجودة دائماً، لكن كيف نعبّر عنها؟! بأيّة قدرة؟ ما هي الأدوات اللازمة؟

أشعر دائما بأنّ هناك مكانٌ للمعنى، بعيداً عن الموضوع، وعن الأسلوب. هناك معانٍ تخترق الوجدان، وهي خارجة عن إرادة القدرة والأسلوب والموضوع.

أتذكر الشاعرة والكاتبة العراقية "مي مظفر"، وهي زوجة الفنان "رافع الناصري"، عندما زارت معرضي في العاصمة الأردنية سنة ٢٠٠٧، على ما أذكر. بعد تجوّلها وتأملها، قالت لي بلهجتها العراقية: "يوسف.. (يصمت.. ويتنهد).. مو تگول لي اشلون واحد يرسم بطيخة ويطلّع بيها ألم!". أنا لست من جماعة المؤسسات والدول والجوائز والأوسمة و"الخـ.."، لكنني، أعتبر أن كلام "مي" من أجمل الأوسمة التي نلتها في حياتي.

ألا تتفق معي أنّ اللوحة، مثل الفنون جميعها، تعيش كثيراً، ترفها وبزخها، من كثرة المنجزات وفيض الأشكال التي لا تُغني، ومن إرث التنظير، حتى استطاع هذا الكم الهائل أن يُكرَّس سلطته... ثم ألا ترى أن هذه الوفرة الزائفة ورطة، خاصة، في سنوات المأساة والحرب السورية؟

أعتقد أنّ الرسم مثل الشعر والموسيقى... شيء صعب. وصعب جداً. أما سهولته، فيبدو أنّها تكمن في العيون التي لا ترى إلا القشرة.

أن تكون رساماً أو شاعراً أو موسيقياً، يعني أن تكون مُدرَّباً بشكل كافٍ، ولسنوات وسنوات. وأن تكون (من جهة أخرى) على قدر من خبرات حقيقية. وعليك أن تكون أيضاً مثقفاً جيداً، لأنني لا أعتقد أنّ الذي يُنجز ما هو مهم لا يكون على درجة من الثقافة الحقيقية. والذي يظن أنّ الفن مجرّد قدرات وتقنيات ومهارات هو (في الحقيقة) لم يفهم منه شيئاً، ذلك أنّ القدرات أو المهارات هي أدوات، ولا شيء آخر.

نعم، يحتاج الفنان إلى كل ذلك، ولكنه يحتاج أيضاً إلى شيءٍ لا يمكن القبض عليه، ألا وهو الموهبة. يوجد على سبيل المثال من هو في قدرات "محمود حماد"، لكن لا يوجد من له مثل موهبة حماد. وهناك من يمتلك ناصية اللغة، لكنه لا يمتلك موهبة "محمد الماغوط".. إلخ.

إضافة إلى كلّ ذلك، هناك "اللمسة الخاصة": الألم، أو النزعة الذاتية التي ترى العالم أكثر جمالاً من العالم الذي يعيشه.

فارس الحلو: أحلامي هي مشاريعي

14 كانون الأول 2021

أنت في دمشق، حيث تسكن وترسم. وحيث تكون في حارة قديمة بما تنسج من شجون، أو تمرُّ بمنطقة أتت عليها الحرب فجعلتها خراباً تنعق فوقه الغربان لا العصافير. دمشق اليوم تضج بأقنعة عابسة، أو بائسة، وبالكثير الكثير من اللا شيء واللا جدوى. سؤالي بمعنى ما: عندما أتأمل لوحاتك، يخطر... أنك تريد أن تنتصر على "المكان" الموحش و"الزمان" المتوّحش، ثم تنتصر على ذاتك التائهة. هل في هذه القراءة وجه تعبيرٍ عنك، وهل تعبيريتُك الفنية محاولة للإيقاع بمتاهك؟

أعتقد أنّ الأمكنة ليست شوارع ولا بيوت ولا محطات، الأمكنة بشر. المكان الذي فيه أصدقاء هو مكان آمن وجميل، وعدا ذلك كلّ شيء موحش وغريب.

أقمت في باريس قرابة أربع وعشرين سنة، ولم أشعر أبداً أنّ هذه المدينة الجميلة هي قريبة من قلبي. عندما عدّتُ إلى دمشق في عام 2005، عدّتُ إلى أصدقائي الذين يجعلون للمكان روحاً، ويعطون القدرة على التآلف. وهذا هو المكان.

في دمشق، كان اهتمامي بالسياسة، وفيها بنيت صداقاتي وعلاقاتي في السبعينيات، وتعلّمت فيها.

لا بدّ أنّ حياتك قد شهدت تحولات متناقضة ومتلاحقة منذ البدء. أين كان النجاح، وأين كان الإخفاق؟

سألتني سؤالاً في غاية الصعوبة، والجواب عنه يحتاج إلى مجلدات (يضحك!).

باختصار...

لدي أصدقاء ورفاق كُثُر..

رفاق بالمعنى السياسي؟

نعم. رفاق سياسيين وحزبيين، والعلاقة معهم هي واحدة من أكثر الأشياء جمالاً في حياتي. ربما تسألني فيما إذا أصابتني خيبة من صديق أو صديقة، رفيق أو رفيقة.. سأجيبك بنعم.

صغائر الأمور والإساءات أطويها في النسيان، ولا يبقى سوى أصدقاء الأُلفة والتحديات والألم والحلم. وهم يشكّلون لي ومضة حياة.

بهذا المعنى، فإنّ علاقتي بالبشر والأصدقاء والحب هي النجاح. والنجاح يتلخص في وجود صديق. من هنا، أستطيع القول إنّ نجاحاتي كثيرة وخيباتي قليلة.

كيف تفسّر تلاشي الجمال من حياتنا؟ وهل صحيح أنّ الجمال والخير يمكن أن يختلفا كلٌّ عن الآخر، بحيث يمكن لشيء ما أن يكون جميلاً تماماً لكونه لا أخلاقياً؟ بمعنى معاكس، لماذا نعيش القبح؟

قبل قليل، قلتُ إنّ الرأسمالية جعلت الأفراد فئراناً، من هنا تأتي الأهمية الاستثنائية لكلّ الأحزاب اليسارية، وأولها الماركسية، ذلك أنّ بمقدورهم إعادة الاعتبار للعمل الجماعي، وبالتالي، إمكانية زحزحة الظلال المحيقة بالبشرية: التناحرات الدينية والمذهبية والقومية تُغرق البشرية في لجّة الظلم والعبث، بينما المطلوب مشروع للمستقبل يطمح للعدالة، ويقترب من إنسانية الإنسان.

في بلادنا الوضع أشدّ لعنة، لأنّ الفرد إضافة إلى أنه مستلبٌ بسبب قوانين العمل وحجم الاغتراب، هو محكوم أيضاً بأنظمة بوليسية وقمعية وفاسدة. فمن أين نحصل على "الجمال"؟

الظروف التي تعيشها المجتمعات في منتهى القسوة، وكأنّ الناس في مآزق وفخاخ، سواء في الغرب أو في الشرق/ العالم الثالث. وهذا لا يعني غياب "ومضات"، هي موجودة، وسمِّها مُقاوِمة، في ظلّ الانهيار والقمع والفقر والتغريب. أما تحوّل هذه الحالة الفردية إلى حالة جماعية، فإنّ الأمر في غيبة عنّي، هو متروك للزمن.

المأمول من الفنان الحقيقي أكبر بكثير من أدائه المهني: قدرة إضاءة في وسط من الظلام، والقدرة على مواجهة الخضوع والخنوع. هنا، يمكن القول إنّ المطلوب من الفنان ليس فنّه أولاً، بل أن يكون إنساناً، أيّ، أن يتحسّس مأساته كي يتلمّس مأساة الآخرين.

يطلُّ كلامك على وضعية "النقد"، هناك غياب للحسّ النقدي في كثير من الاشتغالات، الفن التشكيلي مثال. يوجد عرض ودعاية ودفاع وتبجيل وكتابة، لكن دون أدنى موقف نقدي، وتحديد مواطن الضعف، وبهذا صار النقد مغترباً، لذا لا يمكن فهم الفن في سياقة الصحيح. وهكذا فإن الكتابة الفنية وسواها تخرج من باب النقل لا النقد. ما رأيك بهذا العجز العميق؟

بعد (الاستقلالات) في المنطقة، قامت حركة نهوض ورغبة لصناعة مجتمعات جديدة بعيداً عن عباءة العثماني والفرنسي.. إلخ. هذه الحالة دفعت أوكسجيناً نقياً في جميع المجالات. والنقاد هم أصحاب "وجهات نظر"، وينتمون إلى مدارس فكرية، والذي حدث منذ فترة السبعينيات وما بعدها أنّ الأنظمة القائمة على الحزب الواحد، والقمع الواحد، ألغت الآخر ووجّهت النقد لخدمتها، فأصبح مجرد تغطيات صحفية. وبالتالي، غاب النقاد الحقيقيون من أمثال، محمد مندور وطه حسين وحسن سليمان.. وصار المجال (بعد الفترة المذكورة) مفتوحاً للمُوالي والمُطبّل والمُزَّمِّر. بمعنى، غاب التفكير النقدي، وانتهى الأمر.

لك أيضاً مساهمات كتابية/ نقدية، هل هي تعويض عما تفتقده وبديلٌ عن الرسم، أم أنها وجه آخر من وجوه التنقيب عن المعنى والحفْر فيه؟

الإنسان عموماً، والفنان خاصة، كائن مُركّب ومُعقّد. من هنا يمكن القول إنّ الشيء الذي يرضيك هنا قد لا يرضيك هناك، وهذا الأمر سببه الميول والرغبات، ويحتاج إلى دروب ومسالك أخرى يُعبّر من خلالها، لأنّ الإنسان، ببساطة، كائن متنوع، يمكن أن يسمع السيمفونية التاسعة لبيتهوفن وأغنية لنانسي عجرم، وأن يقرأ "هيغل" ويُسعد بتأتأة طفل ابن سنتين. لذلك، أرسم وأكتب وأصمّم أغلفة وملصقات ورسوم سياسية... ليس في الأمر تعويض أو تناقض. أنا كلّ ذلك. كان مايكل آنجلو يكتب الشعر، وبيكاسو كتب ثلاث مسرحيات قصيرة، ومئات قِطَع الحفر، وآلاف قِطَع الخزف.

يوجد العديد من المقالات والكتابات عن تجربتك. هل ترى نفسك فيها؟ وهل تعتبرها هامة؟

(يتنهد). إذا كنتُ صادقاً مع نفسي، فسأجيب بـ: كلّ الكتابات لا تعنيني. وحدها العلاقة مع الآخر هي التي تعنيني، لأنّها الأساس في حياة الإنسان-الفنان، وواحدة من مصادر القوة والهوية، وبالتالي، لا أعتبر الصحافة أو النقد غير مهمّين، أبداً، بل أُقدِّر العلاقة السليمة والدافئة، والقائمة على الصداقة مع قارئ أو مشاهد. هذا المهم بالنسبة لي، ولا شيء سواه.

في العام ٢٠١٠ تمّت مصادرة جواز سفرك السوري، ومنْعك من الخروج من سوريا والعودة إلى فرنسا.

بداية، أُعتُقلت في عام ١٩٧٨ وخرجت من السجن في عام ١٩٨٠. وبعد سنة سافرت إلى فرنسا، ثم بعد سنتين رفضت السفارة السورية تجديد جواز سفري. وهكذا، حُرمت من "جواز السفر"، قرابة سبع عشر سنة. لكن، في نهاية المطاف، حصلت عليه. وعليه عدت إلى سوريا سنة ٢٠٠٥. وبعد أن عدّتُ، قرّرت دون تردّد البقاء في دمشق، نهائياً.

ومجدداً، لم يُجَدَّد جواز سفري حتى العام ٢٠١٣.

واعتُقِلتَ مرة ثانية...

نعم. لمدّة شهر وخمسة أيام تقريباً. وبعد هذا التاريخ، حصلت على جواز سفري مرَّة أخرى. خلاصة الكلام، تعودت على "السّماح" و"المنع"، كل عمري. والأمر ليس بالغريب وليس بالجديد (يضحك!). القصة متعلقة بمواقفي وبآرائي السياسية.

أنت شيوعي؟

أنا شيوعي، وماركسي، وعضو في حزب العمل الشيوعي.

ما زلتَ؟

ما زلتُ..

المستجدات الجديدة والظروف المعيشية باتت تطحن البلاد والبشر. الجميع على شفا الفاجعة. عجْز في تحديد الموقع، والكل مهدّد، بكل الصيغ التي تعني المستقبل. كيف تقرأ المشهد السوري؟

الوقائع التي يعيشها المجتمع السوري مؤلمة. من ٢٠١١ وحتى الآن خضنا حرباً في منتهى الشراسة، وكما قلتُ: كان من الممكن تفاديها لو كان النظام السياسي في دمشق على شيء من الحِكمة والعقل، غير أنّه اعتاد أن يحلّ كل الأزمات بالعنف.

كَلَّفتنا حرب "النظام" أكثر من نصف مليون ضحية، ومئات الآلاف من المعتقلين والمُغَيَّبين قسرياً، واثنا عشر مليون مُهجّر ولاجئ. إضافة إلى الانهيار الاقتصادي صار البلد مرتعاً لأعتى أشكال التطرف والإرهاب، وتحتله أربعة جيوش. لم تعرف سوريا وضعاً أشدّ سوءاً وقسوة منذ قرون.

لذا خرج أهلنا في السويداء إلى الشوارع، ولو استطاعت بقية المدن لخرجت هي الأخرى. اللوم يقع على مُسبّب المصائب وليس على من يَحتجُّ عليها.

في خضم هذا الخراب، يبرز هذا السؤال: كيف يعيش المجتمع السوري؟

ما عشناه في الأسابيع الأخيرة من ارتفاع أصوات متعدّدة في أكثر من محافظة ومدينة، كان يجب أن يكون منذ عشر أو خمس عشرة سنة مضت، لأنّ الأوضاع والأوجاع لا تُطاق، وباتت تخنق البشر. حرب على المواطن الجائع، وبأسلوب في منتهى القسوة والعنف والفظاعة.

بسبب ذلك، وبسبب الاحتلالات الموجودة، بات المستقبل مجهولاً، مساراً ومآلاً.

شيء مؤلم ومخيف.