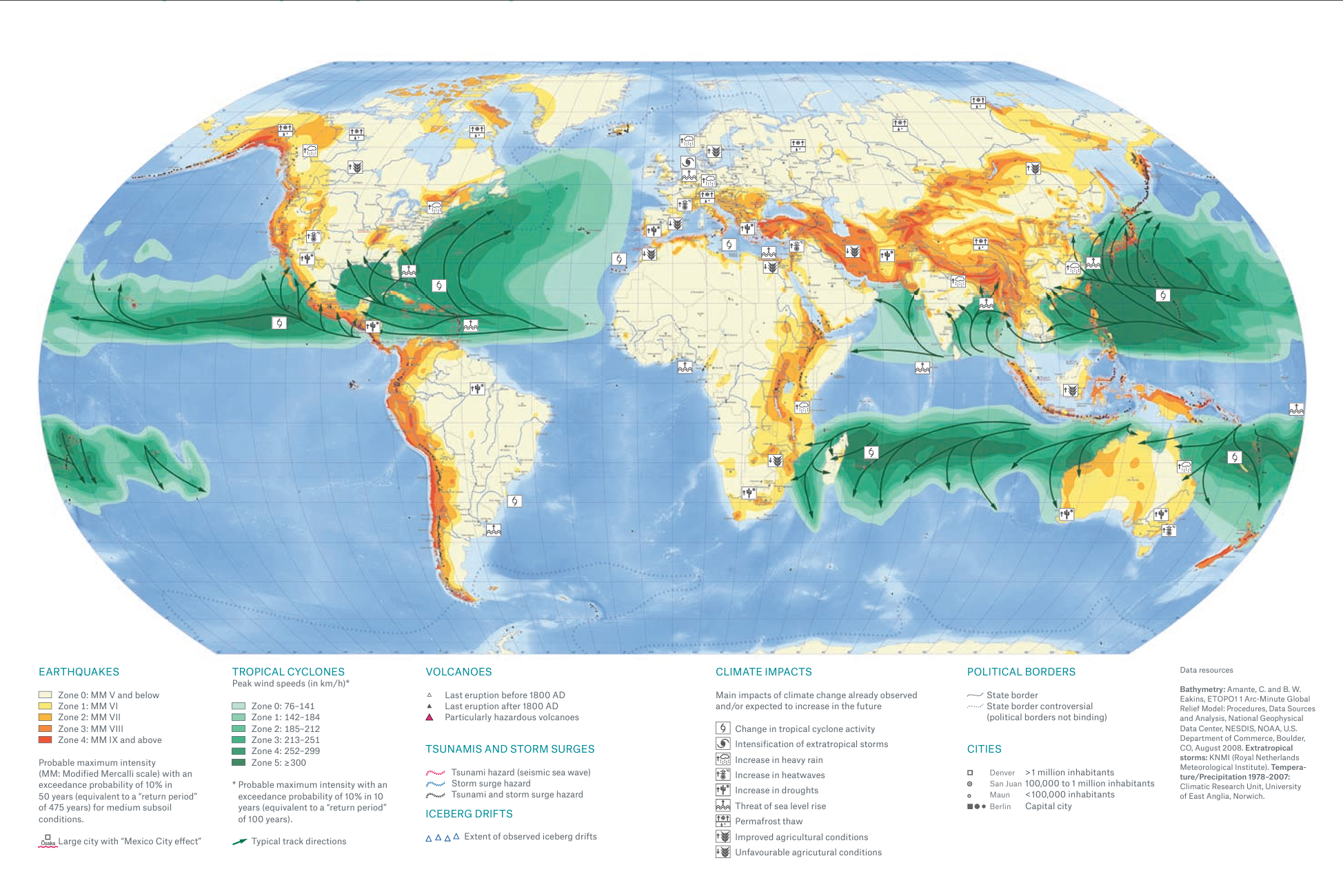

في عام ١٩٧٨ أصدرت مؤسسة "ميونيخ دي"(١) الألمانية المختصّة في إدارة المخاطر أوّل تقرير يُقيّم المخاطر الطبيعية لأغلب مناطق العالم. استخدم التقرير مفهوم المخاطر الطبيعية كمظلّة تضم الزلازل، البراكين، العواصف، والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية. خلال العقود القليلة الماضية ازداد الاهتمام بتقييم المخاطر الطبيعية كمجال للبحث والممارسة على نطاق دولي واسع، مدفوعاً بأزمة التغيّر المناخي وازدياد تواتر الكوارث الطبيعية في العالم ككل. خلاصة هذه الدراسات يمكن تبسيطها بالقول إنّنا نعيش في كوكبٍ اختلّ توازنه المناخي، الحيوي، والجيولوجي، وعلينا أن نتوّقع ونتأهب للمزيد من حالات الطقس المتطرّف، الجفاف، الفيضانات وغيرها من المخاطر الطبيعية(٢). بحسب تقرير التقييم العالمي بشأن الحدّ من مخاطر الكوارث الصادر عن الأمم المتحدة فقد ازداد عدد الكوارث الطبيعية سنوياً على مستوى عالمي من حوالي ١٠٠ كارثة عام ١٩٧٠ إلى ٤٠٠ في عام ٢٠١٥، مع توّقعات بارتفاعها إلى ٥٦٠ كارثة بحلول ٢٠٣٠(٣).

تحتل سوريا المرتبة ٤٤ من بين ١٩٠ دولة يغطيها "تقرير مخاطر العالم ٢٠٢٣". هذا التقرير السنوي يقيس، ليس فقط احتمالية تعرّض أيّ منطقة للكوارث الطبيعية استناداً للمعطيات العلمية، بل أيضاً قابلية تأثْر المجتمعات بها، وحتى قدرات الدول والمجتمعات على المقاومة والتعافي من الكوارث. في الحالة السورية رغم أنّ مؤشر احتمالية التعرّض للكوارث نفسه ليس مرتفعاً بشدّة، إلا أنّ مؤشرات الهشاشة، القابلية للتأثّر وضعف القدرة على التكيّف كانت في أعلى درجات المقياس، أعلى حتى من فيتنام، وهي الدولة الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية في العالم(٤).

يطرح هذا المقال سؤالاً حول إلى أيّ مدى ساهمت تجربة زلزال ٦ شباط في حثّ، وربّما تعزيز مقاومة المجتمعات المحلية في سوريا للمخاطر الطبيعية بشكل عام؟ سيقدّم هذا المقال صوراً تعكس جوانب مختلفة للمقاومة المجتمعية التي لُوحظت في مناطق مختلفة من التي تأثرت بالزلزال. ونركز على مشاهدات تعكس ثلاث مستويات من المقاومة كما تصنّفها الأدبيات، وهي: المقدرة على امتصاص الصدمة الأولى والتكيّف مع الكوارث الطبيعية دون انهيار المجتمع. ثم المقدرة على التأقلم مع التغيّرات الكبرى التي تفرضها الكوارث والتحضّر لتداعياتها اللاحقة. وأخيراً المقدرة على إنجاز تحوّل مؤسساتي يستجيب للتحديات في بيئة مرتفعة المخاطر(٦). الصورة المثالية لمجتمع مُقاوم للكوارث الطبيعية في زمن التغيّر المناخي تضم بعداً مادياً كالبنى التحتية ومستويات التنمية في الدول، تضم كذلك بعداً اجتماعياً ثقافياً يتجسّد في وعي الناس للمخاطر الطبيعية وتوظيف ذلك الوعي في السلوك والممارسات اليومية، وتضم أخيراً، والأهم، بُعداً مؤسساتياً يفترض أنّ المخاطر الطبيعية تتطلّب أطر تنظيمية ومبتكرة خاصة للتعامل معها. فيما يلي نركز على أبرز التغيّرات التي تمّت ملاحظتها على المستوى الاجتماعي والمؤسساتي بعد عام على الزلزال.

تغيّرات المنزل

اعتاد السكان في شمال غرب سوريا طيلة سنوات النزاع على العيش في أعمق الغرف داخل منازلهم لتحقيق أكبر حماية من عمليات القصف الجوي، كما اعتادوا على حماية أبواب منازلهم الخارجية والداخلية بأقفال مزدوجة في ظلّ تردّي الوضع الأمني. كلا هذين الإجراءين كان لهما معنى حين كان عمق المنزل مساحة آمنة، لكن مع الزلزال وأسابيع من الهزّات الأرضية التي تلته، أصبح مسار الخروج من المنزل إلى الشارع والزمن الذي تستغرقه العملية ذي أهمية قاتلة كما يقول عمر (٣٥ عام، ريف ادلب) وهو أب لطفلين: "بتنا نفضل قضاء الوقت في الغرف الأقرب إلى مخارج البيت، نحرص ألّا تكون هناك عوائق في طريق خروجنا كالأقفال التي يتطلّب فتحها وقتاً، مازلنا نحتفظ بخيمة لحالات الطوارئ، وحتى وقت قريب كان لدينا حقيبة سميناها حقيبة النزوح تضم أطعمة وألبسة وأدوات أساسية". مثل هذه التكتيكات التي تعلّمها الناس في المناطق التي تأثرت بالزلزال تُشكل المستوى الأوّل من المقاومة المجتمعية، والتي يمكن أن نلاحظ تجسيدات أخرى لها كحركة تدعيم الأبنية، حتى غير المتضرّرة من الزلزال، بدعامات وبنى خرسانية إضافية على نطاق واسع. لُوحظت حركة واسعة من هذا النوع في مدينة إعزاز ومناطق محيطة بها كما أفاد سكان محليون، ورغم أنّ الحافز الرئيسي لهذه الأعمال هو حرص أصحاب الأبنية على عدم خسارة أملاكهم، إلا أنّها تسهم بشكل كبير في تعزيز مقاومة البنى العمرانية في تلك المناطق، كما بات الناس عموماً أكثر دراية بمعايير البناء وتُطالب السوق العقارية بأبنية أكثر أمناً.

بالمقابل لمسنا تفضيل السكان في المناطق التي تأثّرت بالزلزال العيش في أبنية ذات طابق واحد، أو بعددٍ قليلٍ من الطوابق على الأبنية الطابقية المرتفعة. يراها معظم السكان أكثر خطورة لأنّ الخروج منها أكثر صعوبة، ذلك أثّر في سوق العقارات وقيم الإيجارات كما يقول حسان (٢٩ عام، مدينة إعزاز) "كنت أدفع مئة دولار في الشهر لشقتي الواقعة في الطابق الرابع في مارع قبل الزلزال، اليوم أدفع فقط ستين دولاراً... خفض مالك البناء الإيجار الشهري بعد أن بدأت البحث عن بيت أرضي، أراد بقائي في الشقة لأنّه بات من الصعب عليه الحصول على مستأجرين جدد". بالمقابل ارتفعت إيجارات البيوت الريفية والبيوت العربية القديمة. بالطبع أزمة السكن الناجمة عن عشر سنوات من الحرب والنزوح الداخلي، والتي تفاقمت بعد الزلزال، لا تمنح رفاهية الاختيار بين الشقق الطابقية والبيوت الأرضية للغالبية الساحقة من سكان تلك المناطق. ويضطر كثيرون إلى السكن في مباني مخيفة بالنسبة لهم. تقول لورا التي شهدت الزلزال في اللاذقية وشاركت في عمليات الاستجابة الأهلية (٢٧ عام) "الناس كانت حسّاسة جداً تجاه أمن المباني وإجراءات السلامة خلال الأشهر الأولى ما بعد الزلزال، لكن كثير منهم تراخى لاحقاً تحت ضغط الحاجة للمسكن وارتفاع الإيجارات وعادوا إلى حياتهم السابقة لكن مع مخاوف أكبر".

يمكن القول إنّه على مستوى المجتمع فالعديد من الإجراءات الاحترازية باتت جزءًا من حياة السكان اليومية، وطرأت تغيّرات على مفهوم المسكن الآمن من مسكن يحتويك عميقاً وبعيداً عن مخاطر الخارج إلى مسكن يسهل الوصول منه إلى الخارج. هذا الشكل من التكيّف الجماعي حدث بشكل تلقائي من خلال التعلّم الفردي المباشر، ويشكّل جزءًا مهماً من مقاومة المجتمع للمخاطر، لكن استدامة مخرجات عمليات التكيّف تلك وتجذّرها اجتماعياً يتطلب وجود بنى مؤسساتية وحوكمية قادرة أيضاً على التعلّم من الدرس الذي قدمه زلزال ٦ شباط وقيادة عملية تحوّل متعدّدة المستويات في الطريق إلى مجتمع أكثر مقاومة للكوارث.

تغيّرات المجال العام

على مستوى نظام المساعدات الأممية في سوريا، وهو لاعب أساسي في إدارة الاستجابة، يجادل الكاتب والخبير في الاستجابة الإنسانية محمد كتوب أنّ نظام المساعدات الأممية الذي فاقم هشاشة الأوضاع في مناطق شمال سوريا قبل الزلزال، بقي نفسه مستمراً بعده(٧). بمعنى آخر، حتى بعد إقرار الأمم المتحدة بإخفاق نظامها في إدخال المساعدات إلى شمال غرب سوريا طيلة الأيام الحرجة بعيد الزلزال(٨)، لم تطرأ أيّة تغيّرات تذكر في تلك الآلية الدولية بعد عام منه. بل تم تقليص حجم المساعدات من ٢.٣ مليار عام ٢٠٢٢ إلى ١.٩ مليار لعام ٢٠٢٣، وتم دعمها لاحقاً بحزمة مساعدات خاصة بالزلزال ٠.٤ مليار دولار أميركي ليصل إجمالي المساعدات إلى ما كانت عليه في العام السابق(٩). بالعموم يبقى سلوك وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية مرتبطاً بسياسات مانحيها وبالسياق الدولي الذي تعمل في ظلّه، أكثر من ارتباطها بتطوّرات الحال على الأرض السورية. المهم أكثر في حالة مثل سوريا هو التغيّرات التي قد تكون طرأت على مقاربات السلطات المحلية الحاكمة، سواء في مناطق سيطرة النظام أو المعارضة، وكذلك بالنسبة للمجتمع المدني النشط بدرجة أكبر في مناطق سيطرة المعارضة.

في كلا منطقتي السيطرة امتصّت المجتمعات المحلية السورية الجزء الأكبر من صدمة الزلزال الأولى، لاحقاً تدخلت السلطات والمنظمات بطرق مختلفة في كلّ منطقة سيطرة. فبينما استخدم النظام مؤسسات الدولة الأمنية والإدارية والمؤسسات "غير الحكومية" التابعة له لضبط واحتكار عمليات الاستجابة والمساعدات التي توافدت من الخارج(١٠)، كان الدور الأكبر للمنظمات غير الحكومية في مناطق المعارضة في ظلّ ضعف أجهزة الحوكمة هناك. وفي هذا السياق، برزت منظمة الخوذ البيضاء التي لعبت دوراً مهماً في قيادة آلاف المتطوّعين من المدنيين ومقاتلي الفصائل وعاملي القطاع الإنساني خلال الساعات الـ ٧٢ الحرجة من عمليات الإنقاذ، وذلك حين كانت المساعدات وفرق الإنقاذ الدولية تصل كلّها إلى المناطق المتضرّرة حيث يسيطر النظام فقط. وإلى جانب الدفاع المدني نشطت العديد المنظمات السورية الكبيرة في جهود الاستجابة للزلزال(١١).

على مستوى التكيّف المؤسساتي، يمكن ملاحظة حراك ملفت في مناطق سيطرة المعارضة بعد الزلزال كتشكيل تحالف عملياتي بين ثلاث من كبرى المنظمات الإنسانية السورية، وهي الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، الجمعية الطبية السورية الأميركية(١٢)، والمنتدى السوري(١٣) لتنسيق جهود التعافي من الزلزال، وأعلنت تلك المنظمات أنّ التحالف مفتوح لانضمام المزيد(١٤). في وقت أبكر أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن تأسيس "المجلس الأعلى لإدارة الكوارث"، والذي يضم هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية، ونقابات(١٥). ومع نهاية عام الزلزال أعلن عن تحالف جديد بين الدفاع المدني ومؤسسة الأمين للمساندة الإنسانية، والذي يستهدف القطاع الصحي(١٦). بغضّ النظر عن مدى كفاءة أداء هذه التحالفات والكيانات الجديدة، وهو أمر لم يتم التقصّ عنه لأغراض هذا المقال، إلا أنّه يمكن النظر اليها كمؤشرات دالة. بالمقابل يصعب ملاحظة مؤشرات من هذا النوع في اللاذقية وحلب وغيرها من مناطق سيطرة النظام التي تضرّرت من الزلزال، حيث مازالت الهيمنة الأمنية جاثمة فوق القطاعين المدني والحكومي وتعيق أيّة تغيّرات هيكلية فيهما. باستثناء غرف عمليات تنسيق الاستجابة المؤقتة التي هيمنت عليها الأمانة السورية للتنمية في اللاذقية وحلب، لا يبدو أنّ هناك أيّة بنى حوكمية جديدة قد تشكلت عقب تجربة الزلزال، لا على المستوى المدني لا الحكومي.

نظرة إلى الأمام

تقول النظرية إنّ الوصول إلى مجتمعات مقاومة للمخاطر الطبيعية يتطلب تدابير اقتصادية، عمرانية، قانونية، اجتماعية، صحية وغيرها من الجوانب التي تُقوّي المجتمع في وجه الكوارث وتعزّز التعافي منها(١٧). هكذا تحوّل يبدو بعيداً في حالة سوريا التي لم تُغلق أبواب الحرب فيها بعد. وحيث مازال البلد يأمل حلاً سياسياً يُعيد الاستقرار السياسي وحركة الاقتصاد، إذ يُذكّر الزلزال الفاعلين في المشهد السوري بأنّ عليهم أيضاً إعادة تقييم المخاطر الطبيعية المحيطة بهم ضمن منظور يستوعب مختلف المخاطر البيئية، ليس فقط الزلازل. الواقع أنّ بعض الكوارث الطبيعية وقعت بالفعل قبل الزلزال، واستمرت بعده، ومنها الجفاف. آخر موجات الجفاف بدأت عام ٢٠٢١ وامتدّت على مدى السنوات الثلاث الاخيرة مخلّفة انحسار نصف الغطاء النباتي في مناطق زراعية هامة من البلاد(١٨).

مطالبة مجتمع عاش واحدة من أسوأ كوارث الحرب في العصر الحديث بالتأهب للمزيد القادم يبدو أمراً مبالغاً به للغاية، لكن تعلّم الدروس هو أقصى ما يمكننا أخذه من حدث الزلزال. بالتالي، فإنّ وجود حوامل لمشاريع تعزيز مقاومة المجتمعات كحالة منظمة الدفاع المدني وغيرها من المنظمات الإنسانية والتنموية النشطة في مناطق المعارضة يزيد من فرص إحراز تقدّم هناك. لكن بالنسبة لمناطق سيطرة النظام، فالأمر يبدو أكثر تعقيداً حيث هناك مركز قوة وحيدة تضع السياسات التي ليس من ضمن ألوياتها تقوية المجتمعات.