هذا الحوار هو جزء صغير جدَّا من كتاب صدر مؤخرًا عن دار "مؤمنون بلا حدود"، تحت عنوان "درويش بين القدر والمصير/ في الفلسفة والثورة". وهو عبارة عن سيرة ذاتية فكرية للمفكّر والباحث السوري حسام الدين درويش، جاءت على شكل حوارٍ/ سجال طويل أجراه معه الكاتب والشاعر محمد ديبو، وسلّط من خلاله الضوء على رحلة درويش في الحياة والفلسفة، إضافة إلى أفكاره حول الربيع العربي والثورة السورية والعلم والديمقراطية والعلمانية والإسلام السياسي والمفاهيم المعيارية والإيديولوجيا...

قلتَ لي في إجابةٍ سابقة إنك غيّرت رأيك من دراسة الحقوق إلى دراسة الفلسفة. وبالتأكيد، لا يتخذ واحدنا مثل هذا القرار من تلقاء نفسه. وبم أنّك تقول أيضا إنّ "البيئة المحيطة والعوامل الموضوعية لم تكن عاملًا محفِّزًا على الدراسة، عمومًا، وعلى دراسة الفلسفة، خصوصًا". من أين تسلّل هذا الحب إليك؟ من مدرّسٍ ما؟ من الأسئلة التي تركها رحيل الوالد المفاجئ؟ من قلقِ الوجود الذي عاشه ذلك الفتى، على الأقل، القلق الحياتي تجاه تأمين لقمة العيش وانقطاع المورد المادي؟ وهل كانت طبيعة الحياة التي عشت تُحفّز وعيك وتطرح عليك أسئلةً ما؟ كيف تعاملت مع هذه الأسئلة؟ من جهةٍ أخرى، تقول: "وإضافةً إلى إدماني، في كلِّ مراحل عمري، على القراءة، كان حلمي الأكبر في سنوات مراهقتي أن أقوم برحلةٍ حول العالم، على غرار رحلة عدنان تللو الذي قرأت كتابه "حول العالم على دراجةٍ ناريةٍ"، عدّة مراتٍ وأنا في الصف السابع/ الثامن". هل كان يتوّفر في منزلك أو منزل عمّك كتب؟ من أين عثرت على الكتب؟ كيف وصلت إليك في هذا السن؟ هل تتذكر أوّل كتابٍ قرأته في حياتك، من خارج المنهاج الدراسي؟ هل ترك أثرًا ما، أو فتح آفاقًا أسّست نحو قراركِ دراسة الفلسفة عموماً؟ وهل كتاب تللو الذي تذكره (أو غيره) حرّض فيك متعة السؤال وأرقه؟

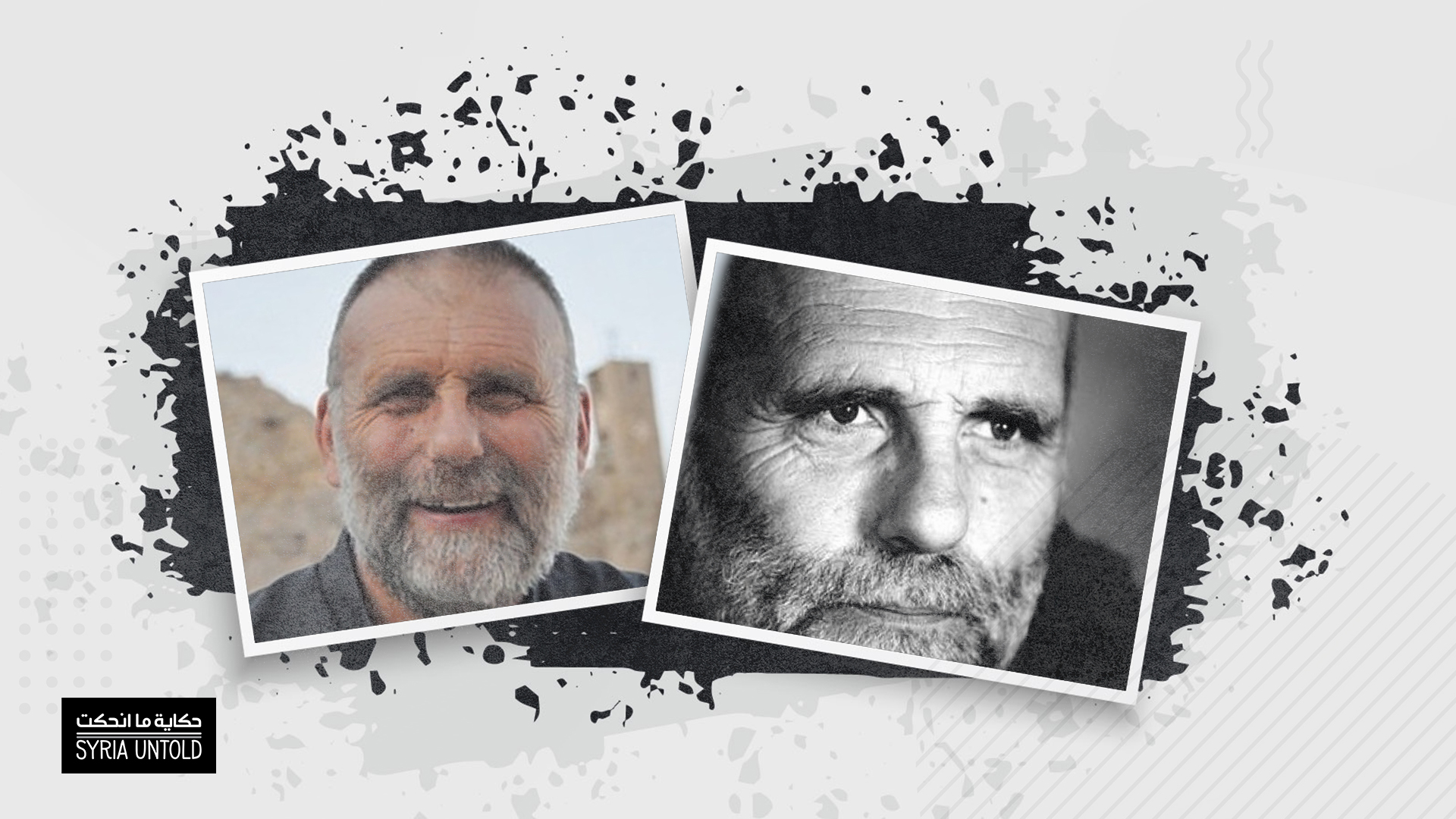

راتب شعبو: في حضور العنف تختفي السياسة

13 أيلول 2021

اتخذتُ قرارَ العودة إلى متابعةِ تحصيلي الدراسي أثناء خدمتي العسكريّة، وقرّرت تنفيذه في أقربِ وقتٍ ممكنٍ. وبعد انتهاءِ دورةِ التدريب العسكري التي امتدّت لتسعةِ أشهرٍ، تمّ فرزي إلى قيادة الفيلق الثاني على الحدود السورية اللبنانية. وهناك سمحت لي الظروف بتسجيل "دورة شبيبة" لدراسةِ مواد اللغة العربية واللغة الإنكليزية والفلسفة في منهاج البكالوريا. كنت أسافر أربع مرّاتٍ أسبوعيًّا من قطعتي العسكرية إلى دمشق، حيث يبدأ يومي بتهريب الموز، ومن ثمّ بيعه لأحدِ المحلات في دمشق، قبل أن أذهب إلى الجامعِ للصلاة، وألتحق، بعد ذلك، بدورة الشبيبة. وبين حصّتيْ الدورة، كنت أحيانًا أصلّي صلاة المغرب، في جامع الكويتي/ العثمان المجاور لمكان إقامةِ دورة الشبيبة: ثانوية زكي الأرسوزي.

أظنّ أنّ مضمون المنهاج، إضافةً إلى مُدرِّسه، قد لعبا الدور الأكبر في اتخاذي قرار التسجيل في قسم الفلسفة لاحقًا. لم أعدّ أذكر اسم الأستاذ، لكنّني أذكر أنّه ترك في نفسي أثرًا طيّبًا بهدوئه ولطفه ومنطقه. وقد بدتْ لي الفلسفة سهلةً للفهم، ومثيرةً للتفكير، وطارحةً للأسئلة المهمّة، وضابطةً لطرائقِ الإجابةِ عنها، ومؤسِّسةً لمعايير المقارنة والمفاضلة بينها. لم أكن، حينها، أرى، كما هو حالي اليوم، أنّ الفلسفة تتعلّق بطرحِ الأسئلة أكثر من تعلّقها بالإجابة عنها، وبأشكلةِ أو إظهارِ إشكاليةِ ما يبدو بديهيًا أو ليس إشكاليًّا أكثر من تعلّقها بالوصول إلى الحلولِ للإشكالياتِ النظريّة، فضلًا عن المشكلات العمليّة.

ربّما كان اختياري لدراسة الفلسفة نتيجةً أو معادلًا ﻟ "البحث عن اليقين" الذي وصف جون ديوي الفلسفة به، في (عنوان) أحد كتبه. فذلك اليقين، بحقائقه الأكيدة والكليّة والنهائيّة، يحاول الهروب أو التخلّص من هذه الصيرورة الوجودية/ الحياتيّة المرهقة والمُثيرة للتوّتر أو الاضطراب. وحياتي، عمومًا، كانت (وما زالت) تفتقر، كثيرًا، إلى الاستقرار، بمعظم أشكاله الأساسية. فعلى سبيل المثال والتخصيص، منذ تفتّح وعيي، كان وضع عائلتي مضطربًا، حيث كانت هناك حالة جفاءٍ أو عدم انسجامٍ بين والدي ووالدتي، وكان والدي لا ينام في بيتنا في أوقاتٍ كثيرةٍ، أو كان يسكن، أحيانًا، مع إحدى زوجاته الأخريات معنا. وبعد مشاكل كثيرةٍ وكبيرةٍ بين والدي ووالدتي، حصل الطلاق بينهما، وكان عمري حينها ثماني سنواتٍ تقريبًا. وقبل ذلك، وبعده، كنت وإخوتي مضطرين إلى أن نقيم عند أحد أعمامي (محمود أو محمد) لفتراتٍ تتراوح من بضعةِ أسابيعٍ إلى بضعةِ أشهرٍ، واستمر تنقلنا من بيتٍ إلى بيتٍ إلى أن أقمنا مع أبي وزوجته الجديدة/ الأخيرة، عندما كان عمري عشرة أعوامٍ تقريبًا، ثم كان موت والدي بطريقةٍ هزّت كلّ أسس الحياة لديّ. فعلى الرغم من "كلِّ شيءٍ"، كان والدي مصدر الأمان الأكبر في حياتي. كنت أحبّه وأهابه إلى درجةِ أنّني لم أصدّق خبر موته، ولم أستوعب ذلك الخبر، ولم أفهم معناه، حين سمعته.

بعد رحيلِ والدي، استمرت وتعمقَّت حالة عدم الاستقرار، على الرغم من جهود عمّي الكبيرة والسخيّة لرعايتنا. فأقمتُ وإخوتي في بيت عمّي محمّد، ثم في بيتٍ آخر مع أختي سعاد وزوجها، ثم في بيتٍ ملاصقٍ لبيت أمّي وزوجها، ثم في بيتٍ، لوحدنا، مع أخوَي هيثم وبسام. وخلال تلك الفترة، تعرّضت لإغواءاتٍ وتجارب كثيرةٍ كان يمكن أن تفضي إلى ما هو أسوأ بكثيرٍ ممّا أفضت إليه.

الطريف في الأمر أنّ البحث المبدئي عن الاستقرار، من خلال دراسة الفلسفة، أفضى، لاحقًا، إلى النفورِ من معظم ما يمكن أن يتجسّد فيه الاستقرار الحياتي. فلفترةٍ طويلةٍ، كنت أستبعد إمكانيّة ارتباطي/ زواجي بأيّ فتاةٍ، وكنت ممانعًا بشدّةٍ لفكرةِ إنجابِ طفل، كما كنت مرتاحًا لواقع عدم امتلاكي لبيتٍ أو سيارةٍ أو أيّ ملكيةٍ خاصّة ذات قيمةٍ. كنت أعتقد أنّ أيّ ارتباطٍ أو ملكيةٍ يمكن أن يثير الاضطراب في نفسي وحياتي؛ لأنّه سيعني خوفي عليه، ومسؤوليتي عن حمايته. وقد كنت مدركًا لعجزي عن تحمّل تلك المسؤولية في "سوريا الأسد".

كانت الفلسفة تتمثّل، عندي، في ثالوث القيم: الحقيقة والخير والجمال، لكننّي، على العكس من أفلاطون الذي أعطى قيمة/ مثال الخير المرتبة الوجوديّة والقيميّة الأكبر، كنت مهتمًّا بقيمة الحقيقة، بالدرجة الأولى والعاشرة.

كانت الفلسفة تتمثّل، عندي، في ثالوث القيم: الحقيقة والخير والجمال، لكننّي، على العكس من أفلاطون الذي أعطى قيمة/ مثال الخير المرتبة الوجوديّة والقيميّة الأكبر، كنت مهتمًّا بقيمة الحقيقة، بالدرجة الأولى والعاشرة. لم أكن غير مكترثٍ بقيمة الخير (التي أصبحت لاحقًا ذات هيمنةٍ أكبر في تفكيري)، وإنّما كنت أعتقد، على الطريقة السقراطية، بتطابقِ الحقيقة والخير فيما هو حقٌّ، وأنّ الحقيقة تتضمّن الخير أو تُفضي إليه، في حين أنّ العكس ليس صحيحًا، بالضرورة.

حوار غير منشور سابقًا مع الأب باولو

كانت القراءة وسيلتي الأولى للحصول على المعرفة. كنتُ أقرأ كلّ ما يتوّفر بين يديّ، تقريبًا. وكانت لدينا، في البيت، مكتبةٌ صغيرةٌ قرأتُ كلّ محتوياتها تقريبًا، وفيها قرأت أوّل رواية (بائعة الخبز للفرنسي كزافييه دو مونتبان) بالإضافة إلى بعض قصص ألبرتو مورافيا، وقصص وروايات نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ومحمد عبد الحليم عبد الله، كما قرأتُ معظم أعداد مجلات سمر وريما ودليلة وغيرها من مجلات القصص الرومانسية المصوّرة، ومجلات العربي (الصغير) وأسامة والشبكة والموعد وطبيبك، بالإضافة إلى قصص المغامرون الخمسة والشياطين الثلاثة عشر وروايات أغاثا كريستي. وكنت أقرأ يوميًّا جريدة الجماهير الحلبية وتشرين أو الثورة المركزية. وعربيًّا، كنت أقرأ البيان الإماراتية. وكان كتاب "حول العالم على درّاجةٍ ناريةٍ" من الكتب القليلة التي استعرتها من مكتبةِ المدرسة وقرأتها أكثر من مرّةٍ. وقد أدركتُ، خلال قراءتي لهذا الكتاب، أنّ السفر وسيلةٌ ممتازةٌ وضروريةٌ للحصول على المعرفة والتعارف مع البشر وثقافاتهم وأفكارهم والاختلافات الكثيرة والكبيرة القائمة فيما بينهم. وكنتُ أحلم بالقيام برحلةٍ مماثلة لرحلة تللو، عندما أكبر. وكانت قراءتي لكتاب تللو، ولغيره من الكتب، تُثير في نفسي الأسئلة وفضولِ المعرفة أكثر من كونها تُشبع ذلك الفضول، وتُغلقُ الأسئلة المُتأسّسة عليه. واختياري دراسة الفلسفة تحديدًا كان يروم إشباع ذلك الفضول.

لفتني قولك: "يبدأ يومي بتهريبِ الموز، ومن ثمّ بيعه لأحد المحلات في دمشق، قبل أن أذهب إلى الجامع للصلاة، قبل أن ألتحق بدورةِ الشبيبة. وبين حصّتي الدورة، كنت أحيانًا أصلّي صلاة المغرب في جامع الكويتي/ العثمان المجاور لمكانِ إقامة دورة الشبيبة: ثانوية زكي الأرسوزي". إنّ تأمل هذا المقطع، يحمل شيئاً طريفاً، في كميّة التناقضات الكائنة فيه، وإذا تجاوزنا الطرافة، ربّما يحيل إلى أشياءٍ كثيرةٍ ليست بعيدةً نهائيًّا عن شواغل هذا الحوار، وعن القضايا الفكرية والفلسفية التي ننوي الخوض فيها، والتي نأمل تسليط الضوء عليها وتفكيكها من الخاص إلى العام ومن العام إلى الخاص، ومن اليومي المعيش إلى الفكري/ المجرّد، والعكس أيضًا. في مستوىً أول، تتحدّث عن "تهريب الموز" ثم الصلاة، كيف يستوي الاثنان؟ هل كان الفتى الذي كنته يتعامل مع مسائل التدّين بهذه البساطة؟ أو ليس "التهريب" مخالفاً للدين! ما هو نوع التديّن الذي كنت تحمله آنذاك؟ هل كنت تفكر بتناقضٍ كهذا؟ أم إنّه كان يبدو لك طبيعيًّا أن يكون المرء متدينًا و"مهرّبًا للموز" في آنٍ؟ هل تقرأ في هذا شيئًا ما، وأنت تطلّ من "هنا/ الآن" على وعيك آنذاك؟

علاقتي المباشرة بالتهريب لم تبدأ مع "تهريب الموز"، بل كانت لي خبراتٌ وتجارب متنوّعةٌ في هذا الخصوص، قبل ذلك، بعدّة سنواتٍ. فأثناء سفري اليومي، تقريبًا، إلى البازارات، كنت ألتقي، أحيانًا، بموكبِ سيارات الشبيحة التي كانت تنقل البضائع المهرّبة عمومًا، ومن ضمنها الدخَّان المهرَّب، إلى حلب. وكان منظرها يثير الذعر عمومًا، كما أنّ توّقف موكب هذه السيارات في إحدى الاستراحات الموجودة على الطريق يعني إخلاء المكان ومنع أيّ شخصٍ آخر من الدخول إليه، إلى أن يرحل "الشبيحة". وقد مارست، أنا شخصيًّا، بيع الدخان المهرَّب في حلب. وكنت أشتري الدخان المهرَّب من محلاتٍ معروفةٍ في منطقة باب النيرب، تحت أعينِ عناصر شرطة "المكافحة" الذين كانوا يتغاضون عن وجودِ البضائع المهرّبة في تلك المحلات، لكنهم يترّصدون للأغرار، أمثالي، الذين يشترون بضائع مهرّبةً منها، ويحاولون القبض عليهم، ومصادرةِ المُهرّبات أو قبض رشوةٍ، لقاء غضّ النظر عنهم. وقد حاولوا بالفعل الإمساك بي، بعد شرائي للدخان المهرّب من أحد تلك المحلات، لكنّني نجوتُ بأعجوبةٍ منهم. وقد أمسكوا بي مرّتين، لاحقًا، وصادروا الدخان المهرَّب الذي كنت أحمله، خلال بيعي للدخان الذي امتدّ لبضعة أشهرٍ. وتُجسِّد علاقتي مع شرطة المكافحة ماهيّة علاقتي مع كلِّ مؤسسات "الدولة" أو مؤسّساتِ إنفاذِ القانون آنذاك. وكذلك كان هو الحال مع شرطةِ البلدية أو الشرطة العاديّة التي كانت تقبض "المعلوم"، لتسمحَ لنا بالتبسيط، حين كنتُ أعمل بسطاتيًّا، أو بالعمل لفترةٍ متأخرةٍ، أو في يومِ العطلة، حين كنت أعمل نجارًا.

انطلاقًا مما سبق وغيره، لم أكن أنظر إلى القانون، وإلى السلطاتِ المُرتبطة بتنفيذه، نظرةَ تبجيلٍ وتقديرٍ، ولم أكنْ أرى في مخالفته أمرًا منافيًا للأخلاق أو متعارضًا مع الدين، أو مع تدّيني. بدا لي القانون غالبًا سيفًا مُسلَّطًا على الضعفاء والناس العاديين فقط. وأنا (كنت) أحد أفراد هذه الأغلبية الساحقة/ المسحوقة. وكنتُ (وما زلت؟) أتفهم مخالفة القوانين في كثيرٍ من السياقات، بل أرى ضرورةً أو إيجابيةً تلك المخالفة، في أحيانٍ ليست قليلةً. وأذكر هنا حادثتين حصلتا معي، الأولى قُبيل سفري إلى فرنسا، والأخرى أثناء وجودي في فرنسا.

أتفهم مخالفة القوانين في كثيرٍ من السياقات، بل أرى ضرورةً أو إيجابيةً تلك المخالفة، في أحيانٍ ليست قليلةً

تتمثّل الحادثة الأولى في اتخاذي قرار عدم دفع أيّ رشوةٍ. وقد أفضت محاولتي تطبيق ذلك القرار، أثناء تسيير معاملةٍ لي، لدى شعبة التجنيد، إلى قيام عناصر تلك الشعبة بحملي ورميي، حرفيًّا، خارج الشعبة، تنفيذًا لأمرٍ من رئيس تلك الشعبة الذي أغضبه معرفة أنّني رفضت دفع "المعلوم" لأحد موظّفي الشعبة. والحادثة الثانية تتمثّل، في أنّني كنتُ، أحيانًا، أدخّن الحشيش أثناء وجودي في فرنسا، وكان أحد أصدقائي يساعدني في شراءِ الحشيش. وقد أخبرني، حينها، أنّه يشعر بعدم الارتياح لفعل ذلك؛ لأنه مُخالفٌ للقانون. وقد أجبته، حينها صادقًا، إنّني ربما أشعر بارتياحٍ على الرغم من أنَّ ذلك الفعل مخالفٌ للقانون، وبسبب ذلك أيضًا.

باختصار، التديّن كان يعني، بالنسبة لي، طقوس عبادةٍ، كالصلاة والصوم مثلًا، من جهةٍ، والتزامًا بالأخلاق أو بأخلاقياتٍ ما، من جهةٍ أخرى. ولم يكن الالتزام بالقوانين من تلك الأخلاقيات، بل كانت لديّ شحنةٌ سلبيةٌ كبيرةٌ، تجاه القوانين وآليات ومؤسّسات تطبيقها، والانتقائية والاعتباطية والسلبيات المُرافقة لذلك التطبيق.

هل شكّل تديّنك، آنذاك، أو ممارستك لطقوس الدين، أيّ عائقٍ أمام اتجاهك لدراسة الفلسفة؟ هل طرح الأمر أيّ تساؤلاتٍ عليك، لا سيما أنّ الفلسفة تعتمد التفكير العلمي المنطقي البرهاني وتُطلق الكثير من الأسئلة، في حين يعتمد الدين التسليم والإيمان ويحفل بالكثير من الإجابات التي قد ينتظرها، أو كان يحتاجها ذلك الفتى الذي كنته، والذي عايش كلّ هذه المصاعب مبكّرًا، من فقدان الأب إلى العمل مبكرًا، إلى فقدان أمان العائلة...إلخ، هل شكّل الدين نوعًا من ملاذٍ ما بالنسبة إليك في لحظةٍ ما؟ ومن ثمّ لم يقدر (مثلًا) على تقديمِ إجاباتٍ لك، فجاءت الفلسفة. لا سيما أنّك تقول أيضًا، إنّك كنت تنتظر من الفلسفة آنذاك أن تجيبك عن تساؤلاتك؟ هل تصادم الدين لديك مع الفلسفة مثلًا في لحظة ما؟ أم إنّ الأمر خلاف ذلك؟ وفي مستوى ثالث، وعودةٌ إلى المقطع أعلاه، تقول بتجاور الجامع مع ثانوية زكي الأرسوزي، التي احتضنت دورات الشبيبة، والتي هي إحدى مؤسسات الحزب الحاكم. هل كان الفتى الذي كنته آنذاك يعي هذه التناقضات بين الجامع والمدرسة؟ بين الجامع والشبيبة، بين البعث الحاكم والجامع الذي كان يرمز إلى "التخلف والرجعية" وفق أيديولوجية البعث... هل ولّد هذا شيئًا داخلك؟ هل زرع بذرة السؤال الذي وجد صداه في الفلسفة أخيرًا؟

لم يكنْ محيطي العائلي، الضيّق والواسع، "متديّنًا كثيرًا"، عمومًا. وباستثناءِ التزام بعض النساء بالصلاة، لم تكن الفرائض الدينية، غالبًا، حاضرةً إلا من خلال الصيام وجزئيًّا فقط. فقد كان والدي وعمّي محمود لا يصومان مثلًا. ولا أذكر أنّني ذهبت إلى الجامع مطلقًا، قبل وفاة والدي. وكانت ممارستي الأولى للتديّن المنتظم، نسبيًّا، حين انتسبت وأخي إلى إحدى الطرق الصوفية (الرفاعية) التي كانت تقوم، أسبوعيًّا، بعد صلاة الجمعة، بإحياء جلسات الذكر التي كانت تتضمّن، أحيانًا، الضرب بالسيف، وغرز السيخ، وما شابه. كانت لديّ تحفظاتٌ كثيرةٌ على شخصيّة الشيخ وبعض شخصيّات المريدين والمقرّبين منه، لكنّني كنت أسعى إلى الحصولِ على المعرفة (الدينية) ممّن يُفترض بهم امتلاكها. وقد خاب ظنّي سريعًا، وانعدم الانسجام بيني وبين الشيخ وجلساتِ ذكره، تدريجيًّا. فقد كنتُ أحاول استغلال كلّ فرصةٍ لطرحِ أسئلتي عن الله والدين وما شابه، لكن إجابات الشيخ كانت مقتضبةً ومتردّدةً ومؤجِّلةً للنقاش، عمومًا. وبعد أن بلغ ضيق صدر الشيخ مني أقصى درجاته، قال لي بكلِّ صراحةٍ: "أنا شيخ طريقةٍ، ولست شيخ علمٍ. فإذا كنت تبحث عمّن يجيبك عن أسئلتك، فأنت لست في المكان المناسب لذلك". وكان هذا الكلام هو أفضل وأصدق ما قاله ذلك الشيخ لي. وبالفعل هجرت، بعد ذلك، الطرق الصوفيّة، وتوقفت عن حضورِ تلك الجلسات والاجتماعات.

تعدد الأديان: بين الرغبة في الإيلاف وصعوبة تقبُّل الاختلاف

08 حزيران 2019

لم يؤدِّ ذلك إلى فقداني للثقة في إمكانيةِ إيجادِ إجاباتٍ عن أسئلتي المتعلّقة بالله، ووجوده، ومعنى هذا الوجود، وقيمته، والرؤية الدينية للعالم كما هو كائنٌ، وكما يجب أن يكون، لكنّني بدأت أدرك، أكثر فأكثر، وجودَ حدودٍ يصعب، وربّما يستحيل، على المعرفة الدينية السائدة تخطّيها. ولهذا، كنت أبحث عن معرفةٍ تتكامل مع المعرفة الدينية، أكثر من بحثي عن معرفةٍ بديلةٍ عنها أو تحلُّ محلّها. كنت متمسكًا بإيماني، وأجد فيه راحةً وطمأنينةً وثقةً بأنّ "الحق/ الخير" سينتصر، ولو بعد حين. وعندما عدت إلى متابعةِ دراستي، وقرّرت دخول قسم الفلسفة، لم يكن لديّ صراعٌ داخليٌّ بين التديّن والميل الوليد نحو الفلسفة والتفلسف. لكن، شيئًا فشيئًا، بدأ ذلك الصراع ينمو في داخلي، وبدأت أخسر (مقوّمات) إيماني تدريجيًّا. وترافقت تلك الخسارة التدريجية مع الإدراك المتزايد أنّ ذلك الإيمان هو أسّ الدين والتديّن، وأنّه من دونه يغدو الدين فقيرًا وعاجزًا عن مواكبةِ العالم ومعارفه، لكن فقداني لإيماني لم يحوِّلني إلى ملحدٍ مؤمنٍ بعدم وجود الله، بل كنت كانطيًّا من حيث اعتقادي بأن لا إمكانية للبرهنة العقلية على مثل هذه المسائل: وجود الله و/ أو الملائكة، خلود النفس، قدم العالم أو حدوثه؛ لكن على العكس من كانط، الذي تغلّب على ريبيته، في العقلِ النظري، من خلالِ اللجوءِ إلى إثبات أو افتراض (الحاجة إلى) وجود الله عبر العقل العملي/ الأخلاق، فإنّ المسألة الأخلاقية هي التي جعلتني أقف موقفًا سلبيًّا من (وجود) الله. كانط اعتبر الله ضروريًّا لضمانِ وجودِ الاخلاق؛ لأنّه رأى أنّه من دون الله لا يمكن أن تكون هناك عدالةٌ تجزي الناس على أفعالهم الخيّرة وتجازيهم على أفعالهم الشريرة. من جهتي، رأيت أنّ التقييم الأخلاقي للأوضاع السائدة في العالم، (ينبغي أن) يفضي إلى إلحادٍ أخلاقيٍّ. فإذا كانت رابعة العدوية تعبد الله؛ لأنها رأت أنه يستحق أن يُعبد، فأنا توقفت عن عبادته؛ لأنّني رأيت أنّه لا يستحق العبادة. وبهذا، لم يعدْ مهمًّا إن كان الله موجودًا أم غير موجودٍ (والإجابة بالنفي أو الإيجاب عن هذا السؤال هي إجابةٌ إيمانيةٌ، في كلِّ الأحوال)، وإنّما أصبح السؤال هو سؤال إيفان/ دوستويفسكي في الإخوة كارامازوف: "هل يعقل أن الله موجودٌ، ويقبل كلّ هذا الظلم في العالم؟". والسؤال، هنا، بلاغيٌّ أو استنكاريٌّ أكثر من كونه سؤالًا استفهاميًّا. ففي كلّ الأحوال، بدا/ يبدو لي أنّ المسألة الأخلاقية أو مسألة الشرِّ العابرة للتاريخ البشري، والتي شغلت الأساطير والفلسفات والأديان تحسم مسألة (عدم) وجود الله، وتُفضي، "بالضرورة"، إلى خسارة الإيمان به.

فقداني لإيماني لم يحوِّلني إلى ملحدٍ مؤمنٍ بعدم وجود الله، بل كنت كانطيًّا من حيث اعتقادي بأن لا إمكانية للبرهنة العقلية على مثل هذه المسائل: وجود الله و/ أو الملائكة، خلود النفس، قدم العالم أو حدوثه

خسارة الإيمان أو خسارة الله (وليس ابتعادي عن الدين أو التدين بحدِّ ذاتهما)، وما يترافق معها من خسارة للطمأنينة والثقة اللتين أشرت إليهما آنفًا، هي ما شعرت، حينذاك، أنّها الخسارة الأكبر في هذا الخصوص. لكن، على العكس من ديكارت، لم أجدْ أنّني بحاجةٍ إلى الإبقاء على أخلاقٍ مؤقّتةٍ تكون بمنزلةِ البيت المؤقّت، إلى حين إنجازِ بناء البيت النهائي أو الأخلاق الأكيدة الدائمة. ولم أتعرّض إلى أزمةٍ أخلاقيةٍ، ولم أعتقدْ أنّ الأخلاق بحاجةٍ إلى الله أو الدين لتسويغها. على العكس من ذلك تمامًا، رأيتُ أنّه ينبغي عرض الله، والدين، والقانون أيضًا، أمام محكمة الأخلاق التي تعلو، ولا يُعلى عليها، في هذا الخصوص.

كانت ثنائية الجامع/ الدين والشبيبة تجسّد، عندي، ثنائية الدولة والمجتمع. من ناحيةٍ أولى، كان لديّ شعورٌ بوجودِ انفصالٍ كبيرٍ بين الطرفين، ولم أكن متأكدًّا من مدى (عدم) صحيّة هذا الانفصال وإيجابياته وسلبياته، لكنّني كنت أجمع في نفسي وفكري بين طرفين: دينيٍّ وغير دينيٍّ. من ناحيةٍ ثانيةٍ، عندما كان ذلك الانفصال يتخذ شكلًا صداميًّا، كنت أشعر بتعاطفٍ أكبر مع المجتمع، وبنفورٍ أكبر من الدولة. كانت الدولة هي التي تظهر بمظهر المعتدي الذي يحاول فرض ذاته على الآخر، وحرمان ذلك الآخر من حقوقه وحريّاته. وقد بدا ذلك لي جليًّا، عندما دخلت القوات الخاصة التابعة للجيش إلى حيِّنا وبيتنا في مواجهتها مع خليةٍ مسلحةٍ للإخوان المسلمين كانت تقطن في بيتٍ ملاصقٍ لبيتنا العربي. فقد عاملتنا تلك القوات بفظاظةٍ كبيرةٍ كما لو أنّها قوات احتلالٍ، وانتهت حملتها العسكريّة بتدميرِ جزءٍ كبيرٍ من بيتنا وبنهبِ أو تعفيش معظم محتوياته الثمينة، ومنها ثياب العيد التي كنّا نتطلّع إلى ارتدائها في العيد الذي كان سيأتي بعد يومين أو ثلاثة أيامٍ، لكنه امتنع، حينها، عن المجيء، للأسف.

لم يترافق خروجي من المنظومةِ الدينيّة الاعتقاديّة للمجتمع، لا مع تبنٍّ للمنظومة الاعتقادية البعثيّة الرسميّة للدولة، ولا مع فقدان للروابط العاطفيّة الإيجابيةّ مع ذلك المجتمع. وعلى العكس مما فعله الكثيرون، لم أرَ أنّني مضطرٌ إلى الاختيار بين الأيديولوجيا الرسمية البعثيّة للدولة والأيديولوجيا الدينيةّ الاجتماعيّة المغايرة أو المضادة لها، بل رأيت أنّ حريّتي وشخصيتي تتطلّب، بالضرورة، الخروج من عملية التخيير هذه، واستكشاف آفاقٍ مغايرةٍ لكليهما.

لكي لا نبقى في الماضي وشجونه كثيرًا، أو لننتقل بين الماضي والحاضر، قلت: "كنت أحلم بالقيام برحلةٍ مماثلةٍ لرحلة تللو، عندما أكبر". الآن، أنت تسافر كثيرًا لحضور المؤتمرات وإلقاء المحاضرات داخل أوروبا وخارجها. هل حقّقت حلم طفولتك هذا؟ ومن جهةٍ أخرى، حين ينظر الفتى الذي كان يهرّب الموز ويبيع على البسطات إلى الدكتور حسام الذي يصدر الكتب ويحضر المؤتمرات، هل كان يتوّقع أن يحقق كلّ هذا؟ ماذا يمكن أن يقول هذا الفتى الذي كنته للدكتور الذي أنت عليه اليوم؟ وبالمقابل، لو أطلّ الدكتور الذي أنت عليه اليوم، على ذاك الفتى، ماذا يمكن أن يقول الدكتور لهذا الفتى الذي كنته؟

فاجأني هذا السؤال قليلًا، ولم أكنْ أنظر إلى سفراتي الكثيرة بهذه الطريقة الجميلة؛ أي من حيث كونها تحقيقًا لحلمٍ لازمني لسنواتٍ عديدةٍ، وأميل إلى تفسيرِ ذلك بعدّة عوامل.

من ناحيةٍ أولى، يبدو أنّني في كثيرٍ من الأحيان أشبه بالطفل الذي يرغب بشدّةٍ في أن يكون "هناك"، لكنه يشعر بالصدمة أنّه ما إن يصل إلى ذلك اﻟ "هناك"، فإنّه يتحوّل إلى "هنا". وبهذا المعنى، الحلم أجمل من تحقيقه، والمتخيَّل المنشود أجمل من الواقع الفعلي غالبًا. ويمكن استعارة تعبير ماكس فيبر "زوال أو نزع السحر أو الفتنة، disenchantment/Entzauberung" لوصف هذه الصيرورة أو العملية؛ فكلّما وصلتُ إلى ما كنت أسعى إلى الوصول إليه، يبدو لي ما أنجزته أقلَّ قيمةٍ وأهميةً ممّا كنتُ أظن. هذا ما حصل معي بعد الحصول على الإجازة، ومن ثم الماجستير والدكتوراه في الفلسفة. وهذا ما حصل معي بعد أن سمحت لي الظروف بالسفر إلى بلدانٍ كثيرةٍ في أوروبا وخارجها، كما أنّ جواز السفر الألماني سمح لي بالسفر إلى البلدان (العربية) التي لم يكن بإمكاني السفر إليها، لمجرّد أنّني عربي/ سوري!

لماذا يزول السحر، جزئيًّا على الأقل، عمَّا كان حلمًا تحقّيقه، بعد هذا التحقّق؟ ربّما يحدث ذلك؛ لأنّ الأحلام تكون، غالبًا، أحاديةً ومتمحورةً حول فكرةٍ واحدةٍ، ولا تأبه بتفاصيل كثيرةٍ تكمن فيها الملائكة والشياطين في آنٍ واحدٍ. فعندما كنت أتخيّل نفسي في رحلةٍ حول العالم، كنت أرى نفسي أغتني بمعرفة العالم، وبالتعارف مع الآخرين، أشخاصًا وبلادًا وثقافاتٍ وطبيعةً ... إلخ. ولم أكن أضع في حسباني أن أكون مهتمًّا ومنهمًّا بأمورٍ أخرى، بعضها سياسيٌّ يتعلّق بالمجال العام، وآخر شخصيٌّ يتعلّق بي وبعائلتي وأقاربي وأصدقائي وأحبابي عمومًا؛ وكلا الأمرين مترابطان عمومًا. وقد يكون هذا الانهمام أو الاهتمام حاضرًا إلى درجةِ أن يجعلنا لا ننتبه إلى أنّنا نحقّق ما كنّا نحلم به. وأذكر أنّني، في المؤتمراتِ الأولى التي شاركت فيها، في ألمانيا وبلدانٍ أوروبيةٍ مختلفةٍ، كنت أكتفي بحضور جلسات المؤتمر، وأتجنّب أيّ احتكاكٍ مع الأشخاص المشاركين فيه، كما أمتنع غالبًا عن القيام بأيّ نشاطٍ سياحيٍّ في المدينة أو الدولة التي أزورها. لم تكنْ لديّ طاقةٌ نفسيةٌ لعلاقاتٍ جديدةٍ مع أناسٍ آخرين أو أماكن أخرى. لكنّني منذ مدةٍ ليست بالقصيرة، أحاول الانفتاح على الجديد، في هذا الخصوص، وشحن طاقتي النفسيّة لهذا الغرض، وأظنّ أنّه قد أصبح هناك شيءٌ من المتعة والجمال والفائدة مما كنت أحلم بوجوده، في هذا الخصوص، في بعضِ رحلاتي لحضور المؤتمرات وإلقاء المحاضرات.

من ناحيةٍ أخرى، إنّ تحقيق حلمٍ قديمٍ يحصل في فترةٍ تكون لها أحلامها الخاصة المغايرة، وحتى تحقيق الحلم القديم يصبح مجرّد خطوةٍ في تحقيق أحلامٍ أخرى. فقد كان حصولي على شهادة البكالوريا، بعد انقطاعٍ عن الدراسة دام سبعة أعوامٍ تقريبًا، حلمًا عظيمًا، وقد فرحتُ فعلًا كثيرًا لحظةَ معرفتي بنجاحي، وبأنّني أستطيع التسجيل في أيّ قسمٍ جامعيٍّ مُتاحٍ للبكالوريا الأدبية. وقد كان قراري بالتسجيل في قسم الفلسفة متخذًا مسبقًا، لكن لم يكن هناك قسمٌ للفلسفة إلا في جامعتي دمشق وتشرين؛ ولهذا، سرعان ما انهممت بكيفية تمويل مصاريف إقامتي في اللاذقية ومصاريفي عمومًا، أثناء الدراسة. وقد تكرَّم عمّي أحمد بالتكفل بمصروفي أثناء دراستي الجامعية، وخصّص لي مبلغًا شهريًّا (3000 ليرة) لهذا الغرض. والحال نفسه، تقريبًا، عند حصولي على شهادة الدكتوراه في فرنسا. فقد كانت فرحتي كبيرةً أيضًا، لكنّني كنت مهمومًا جدًّا بسداد الديون التي تراكمت عليّ نتيجة دراستي، وبأن يكون معي مبلغٌ يساعدني على مصاريفي بعد العودة إلى سوريا. ولهذا، بعد حصولي على الدكتوراه، وفي انتظارِ حصول زوجتي عنان على الدكتوراه في بريطانيا، عملت في بريطانيا لمدّة سبعة أشهر تقريبًا عامل بناءٍ. وهذا عمل من لا عمل ولا مهارة عنده عمومًا، وأجره يعادل الحدّ الأدنى من الأجور دائمًا تقريبًا. وسبق لي أن عملت العمل ذاته، لسنةٍ تقريبًا، أثناء فترة إعدادي لأطروحة الدكتوراه.

الحلم أجمل من تحقيقه، والمتخيَّل المنشود أجمل من الواقع الفعلي غالبًا. لماذا يزول السحر، جزئيًّا على الأقل، عمَّا كان حلمًا تحقّيقه، بعد هذا التحقّق؟

لا أريدُ التقليل من قيمةِ الأحلام ولا من قيمة تحقّقها، لا عمومًا، ولا في حياتي، خصوصًا. وعندما أنظر إلى مسيرةِ حياتي، أشعر بالدهشة من التحوّلات الكبيرة والجذرية التي حصلت في تلك المسيرة، كما أشعر ببعض الرضا عمّا حققته وعن ذاتي عمومًا، من حيث إنّني بذلت، غالبًا، الحدّ الأقصى من الجهدِ المُمكن لتحقيق ما أردتُ تحقيقه. صحيحٌ أنّ أصحاب الإرادة يكونون، غالبًا، أوّل ضحايا إرادتهم، بمعنى ما، لكن النفس توّاقةٌ والطموح كبيرٌ، وربّما أكبر من ممكنات تلك النفس، في أحيانٍ ليست قليلةً. كلّ ذلك لا ينفي أنّه لو قيل لي، وأنا بسطاتيٌّ أو بائع دخانٍ متجوّلٍ، إنّني سأكون ما أنا عليه الآن، لرأيتُ في ذلك حلمًا بعيد المنال، ويفوق ما ينبغي لي أن أحلم به أو أسعى إليه، ولكنت مستعدًّا لبذل كلّ وقتي وجهدي لتحقيق ذلك الحلم. وانطلاقًا من ذلك، أقولُ لذلك الفتى: ليس مستحيلًا وجود إرادةٍ تقهر ما نظنّه مستحيلًا.

دعنا نعود إلى مسارك الفلسفي أو رحلتك في غمار الفلسفة؛ ففي نصٍّ لك حمل عنوان "دراسة الفلسفة في جامعة تشرين"، والصادر في كتاب "المعرفة والإيديولوجيا في الفكر السياسي المعاصر" عن دار ميسلون، تتحدّث بحسرةٍ وخيبةٍ عن واقعِ تعليم الفلسفة في جامعة تشرين، وعن صدمتك من "الفلسفة" كما بدت من خلال تدريسها في الجامعة. حدّثنا عن هذه الصدمة، وعن واقع التعليم في سورية عمومًا من خلال تجربتك؟ وعن علاقة التعليم بالاستبداد، خاصة أنّ تجربتك الجامعية تضمّنت صدامًا مع إدارة الجامعة. وهذا قد يكون مدخلاً، للحديث عن واقع التعليم العالي في سورية، وعلاقة المعرفة مع السلطة، وخوف السلطة من المعرفة. حدّثنا عن هذه التجربة، وأيضاً عن الكادر التدريسي، هل من أحد أثّر فيك؟ ودفعك باتجاه ما؟

بدأتْ دراستي الجامعيّة، في قسمِ الفلسفة، وأنا أنظر إلى الفلسفة وأساتذتها (الجامعيين) كما ينظرُ المتديّن إلى الدين والرسل أو الأنبياء والآلهة. وكما ذكرتُ آنفًا، كنتُ أرى أنّ الفلسفة مثل الآلة (التي نضع فيها مواد خامٍّ مختلفةً، فتقومُ بفرزِها وفقًا لمعايير دقيقةٍ وصارمةٍ تُساعد على تصنيفها وإنتاج المركبات المناسبة منها) بمعرفةٍ ومنطقٍ يساعدان على التمييز بين ما هو حقٌّ وما هو باطلٌ، بين ما هو خيرٌ وما هو شرٌ ... إلخ؛ لكنّني تعرّضت إلى صدمةٍ أو صدماتٍ كبيرةٍ، في هذا الخصوص. وصدمتي الأولى كانت تتعلّق بدكاترة الفلسفة، حيث بدوا عاديين، جدًّا عاديين، مثلهم، في كثيرٍ من الأمور، ليس مثل دكاترة الجامعة الآخرين فحسب، بل مثل كثيرٍ من الناس العاديين غير المتعلّمين، أيضًا. لكن عاديّة بعضهم بدت لي نشازًا غير عاديٍّ، فبعضهم كان يدرِّسنا مادة "علم النفس" وهو غير قادرٍ على ضبط انفعالاته وغضبه تجاه من يخالفه الرأي، أو حيال تساؤلاتٍ قد تتضمّن وجهة نظر لا يراها مناسبةً؛ وآخر كانت محاضراته عبارة عن قراءةٍ جهوريةٍ لتلخيصٍ للكتاب المقرّر، دون نقاشٍ حقيقيٍّ أو أيّ خروجٍ مفيدٍ عن النصِّ المقروء. وأذكر، في هذا السياق، حادثةً طريفةً أظنّها ذات دلالةٍ كبيرةٍ في هذا الخصوص. في إحدى المحاضرات الجامعيّة التي كانت تقتصر على قراءةِ الدكتور لملخصه، وكتابةِ الطلّاب للملخص المقروء، قام أحد الطلّاب بالعبث بورقاتِ ملخص الدكتور، وتغيير ترتيبها، دون أن ينتبه الدكتور الذي تابع قراءة الصفحات بالترتيب المبعثر، ودون أنْ ينتبه الطلاب الذين كانوا يكتبون وراءه، إلّا في نهاية المحاضرة. واقتصر ردّ فعله على الإعلان عن الغضب من الحادثة، وممّن يمكن أن يكون قد تسبّب فيها عمدًا، واكتفى بأن قام بإعادة قراءة الملخص بالترتيب الصحيح لاحقًا!

أمّا إدارة الجامعة وبنيتها الإداريّة والمؤسّسات الفرعيّة التي تتضمّنها أو ترتبط بها، كفرعِ الحزب في الجامعة، أو الهيئة الإدارية الطلابية أو عمادة الكلية والوكيلين الإداري والعلمي، فقد كانت مشابهةً لمعظم مؤسّسات الدولة في سوريا من حيث الحضور القوي للبيروقراطية القاتلة للمبادرة ولسلاسةِ الإجراءات والمُسيئة للعمليةِ التعليميةِ عمومًا، ومن حيث انتشار المحسوبيّة والفساد وطُغيان أو هيمنة البعد الأمني على حساب بعد الكفاءة، في التعيينات الإدارية خصوصًا. وقد كان يحدث أن يصل أشخاص "جيّدون" وذوو كفاءة إلى بعض المناصب الإدارية، لكن بضعة أشجارٍ لا تحوِّل البنية الصحراوية أو المصحَّرة والمتوحشة إلى غابةٍ أو حديقةٍ إنسانيةٍ.

صحيحٌ أنّ أصحاب الإرادة يكونون، غالبًا، أوّل ضحايا إرادتهم، بمعنى ما، لكن النفس توّاقةٌ والطموح كبيرٌ، وربّما أكبر من ممكنات تلك النفس، في أحيانٍ ليست قليلةً.

صدامي مع إدارة الجامعة بدأ في الفصلِ الثاني من سنتي الجامعية الأولى، حيث أخذوني، مع المتفوّقين الأوائل من الطلاب، في رحلةٍ إلى دمشق لتكريمنا، وتعرّضنا خلال الرحلة إلى تعاملٍ سيءٍ وصلَ إلى حدِّ الاستهانة الازدرائية، والإهانة اللامبالية، في أحيانٍ ليست قليلةً. فعلى سبيل المثال، لم نستطع، نحن الطلاب المكرّمين، دخول مكان حفل التكريم، بسببِ امتلاء مكان الحفل، وتمّ تفريقنا بهراواتِ شرطة حفظ النظام وإبعادنا عن مدخل باب مبنى الحفل. كما أنّ الباص الذي أقلّنا إلى دمشق، وكان يُفترض به إعادتنا إلى اللاذقية، غادر قبل الموعد المُتفق عليه، وتركنا، دون التفكير كيف سنتدبّر أمر عودتنا وحدنا. في اليوم التالي لعودتنا، ذهبتُ إلى عددٍ من المسؤولين في الجامعة، للاحتجاج على ما تعرّضنا له في "رحلة تكريمنا"، وكانت أفضل إجابة تلقيتها: "ازرعها في ذقنا/ لحيتنا هذه المرّة"، وكان ردّي حينها، "أعتقد أن هذا النوع من الزراعة متكررٌ إلى درجة جعل ذقونكم غابات". ولم تفض احتجاجاتي، لا إلى معاقبةِ المُخطئ، ولا إلى معرفةِ من هو المخطئ أصلًا.

الصدام الأشد مع إدارةِ الجامعة حصل في الفصل الأوّل من السنة الجامعيّة الثانية، حيث قرّرت إدارة الجامعة عدم الاستعانة بدكاترة قسم الفلسفة وعلم الاجتماع في جامعة دمشق، وتوكيلِ المعيدين المعيّنين حديثًا بمهمةِ تدريسنا. وقد قمت وزميلاتي وزملائي بتنظيمِ إضرابٍ كان نادرًا حصوله، أو حتى تصوّر حصوله في الجامعات السورية، في ذلك الوقت. وقد نجح الإضراب فعلًا، في اليوم الأوّل، حيث امتنعنا عن حضورِ أيّ محاضرةٍ، وقمنا بمظاهرةٍ صغيرةٍ أمام مكتبِ عميد الكلية. وقد انتهى ذلك الإضراب بقرارِ فصلي، وفصلِ صديقٍ لي، من الجامعة لمدّة شهر، ومنعنا من حضورِ المحاضرات خلال فترة الفصل. وقد توقفت عن متابعةِ تصعيد الموضوع، لاحقًا، بعد أن وصلتني تهديداتٌ جديّةٌ بإمكانيةِ قيام الجامعة بفصلي نهائيًّا من الجامعة بتهمٍ "طائفيةٍ وأمنيةٍ".

بيّنت تلك الحوادث، لي ولغيري، أنّنا، نحن الطلاب، كنّا حقًّا شبه عراة أمام قوّةٍ بطشِ غاشمةٍ. أفراد الهيئة الطلابية الإدارية كانوا، غالبًا، مُخبرين بالمعنى الكامل للكلمة، وامتدادًا لفرعي الحزب والأمن عمومًا. وكانوا لا يتوانون عن التشبّه برجال الأمن في استعمالِ العنفِ تجاه الطلاب، عندما يرون ذلك ضروريًّا. وسأكتفي بذكر أنّ مسؤول شعبة الحزب في كليتنا طلب من إحدى زميلاتنا أن تكون مُخبرةً لصالح الشعبة، وأن تنقل أخبار "شلتنا" و"طلاب دفعتنا"، بدعوى أنّنا مشبوهون، وقد نكون طائفيين، ومن ثمَّ خطرين لهذا السبب. لم ينجح ذلك المسؤول في مسعاه، وأخبرتنا زميلتنا أن نأخذ حذرنا، بعد أن روت لنا ما حصل معها.

في مرحلةِ الإجازة الجامعيّة، لم يكن هناك الكثير من الدكاترة الذين يمكن التأثّر بهم معرفيًّا أو فلسفيًّا، والحديث عن التتلمذ على أياديهم في هذا الخصوص. كان هناك شخصان استثنائيان من حيث طيبتهما، وهما الدكتور كامل عباس والدكتورة سلمى الخيِّر. وقد تأثرت إنسانيًّا بالدكتور كامل عباس، وكانت علاقتي وثيقةً به، وحاولت الاستفادة من معارفه ورؤيته الفلسفيّة والحياتيةّ، رغم صعوبة ذلك، فقد كان إنسانًا بسيطًا جدًّا، وغريب الأطوار بشكلٍ طريفٍ، لكنه كان مثيرًا لسخرية الكثيرين ممّن تعاملوا معه أو عرفوه. وربّما كان الدكتور أحمد برقاوي أحد الاستثناءات القليلة في هذا الخصوص، فقد كان قوي الشخصية وذا حضورٍ مؤثِّرٍ، وبدا، خلال محاضراته في الفصل الدراسي الوحيد الذي درَّسنا فيه، أنّه متمكنٌ معرفيًّا، ويمكن الاستفادة منه، في هذا الخصوص. وازدادَ تأثّري ببرقاوي خلال سنة دراستي دبلوم الدراسات العليا في قسمِ الفلسفةِ في جامعة دمشق، لكن تأثّري الأكبر والأهم كان في عام الدبلوم بالدكتور بديع الكسم والدكتور صادق جلال العظم، اللذين اشتركا معًا في تدريسنا مادة المنطق والفلسفة الغربية. وعلى الرغم من أنّ صحة بديع الكسم لم تكن في أحسن أحوالها، فإنّ حضورَ محاضراته، وقراءةَ نصوصه، تركا أثرًا كبيرًا في نفسي وفكري. ووجدت في فلسفته تنظيرًا بالغ العمق لريبيتي المعرفية، وتأسيسًا أخلاقيًّا متينًا للمعرفة والسياسة. أمّا العظم، فأظن أنّ فكره النقدي كان له التأثير الأكبر في توجّهاتي النقديّة اللاحقة. لم يكن فكره نقديًّا فحسب، بل كان النقد فكره أيضًا. والعظم من الشخصيات النادرة في الفكر السوري/ العربي التي (كانت) تمارس النقد وتتلقاه بنزاهةٍ وإيجابيةٍ، من دون شخصنةٍ مهاتراتيةٍ أو ضغائن شخصيةٍ. وحتى الآن، أجد نفسي سائرًا على خطاه، مع محاولةِ التقيّد بأصولِ النقد وأخلاقيّاته، كما فعل هو دائمًا تقريبًا. ومعظم النصوص العربية التي كتبتها تتضمن دراساتٍ أو جوانب نقديّةً أساسيةً. لكن، كلّ هذه الدراسات النقديّة، هي بالنسبة لي مجرّد تمهيدٍ أو خطوةٍ أولى نحو نصوصٍ لاحقةٍ "أحلم" بأن تسمح لي الظروف الموضوعية، وإمكانياتي الذاتية، بكتابتها، لاحقًا. لم يكن العظم من النوع الذي يمكن للطلاب أن يقيموا علاقاتٍ متينةٍ معه، لكنه كان من النوع الذي يمكنه أن يكون في غايةِ الإفادة معرفيًّا في محاضراته. وكانت محاضراته لنا، في عام الدبلوم، من أكثرِ المحاضرات إفادةً، وإثارةً للأسئلة، وفتحًا لآفاقِ الإجابات عنها، في كلّ حياتي الجامعية. كان شخصًا محترمًا، وأستاذًا قديرًا، وكان قريبًا من الصورةِ المثالية التي تخيّلتها لدكتور الفلسفة، عند بداية دراستي الجامعية.

حديثك أعلاه يقودني إلى سؤالٍ أعمق، وأعني به سؤال العلاقة بين السلطة وإنتاج المعرفة. إلى أيّ حدّ تستطيع السلطات (سواء تلك المستبدة أو المهيمنة عالميًّا) أن تضع حدودًا لإنتاج الأفكار. ففي عالمنا العربي، وكلّ البلدان المحكومة بالدكتاتوريات، حيث يتحكّم الاستبداد في مسارات التعليم وإنتاج المعرفة، أيّ إمكانية تبقى للمثقف لإنتاجِ معرفةٍ مستقلةٍ وجدّيةٍ وخارجةٍ عن حدودِ السلطاتِ حقًّا؟ ولا أعني، بذلك، قدرة المثقف على تحدّي السلطات في مجالِ الحريّات، بل سؤالي هو تقنيٌّ بحتٌ، بمعنى أنّ المثقف، حتى وهو يتحدّى السلطة ويعارضها، يبقى أسيرًا للحدودِ التي تضعها تلك السلطة في صناعةِ المعرفة، فأيّ معرفةٍ تُنتَج والحال هذه؟ وإلى أيّ حدٍّ يمكن للمثقف، برأيك، أن يتجاوز حدود ما تريده السلطة؟ وفي المقابل، ما هي الأدوات التي تقوم بها السلطات للهيمنة على مجال إنتاج المعارف؛ أي كيف تستطيع هذه السلطات تحديد وصناعة المجال/ الحقل الذي يتحرّك، في إطاره، المعنيون بصناعة الأفكار المضادة لها. والأمر نفسه ينطبق على السلطة عالميًّا (الدولة، رأس المال ...)، فإلى أي حدٍّ يمكن للمثقف وصانعي الأفكار الخروج فعليًّا من سعي السلطة لإبقائهم داخل حقولها معرفيًّا؟

تمسّ هذه الأسئلة مسائل غايةً في الأهمية والتعقيد والغموض، في الوقتِ نفسه، وليس من السهل، بالتأكيد، الإجابة عنها. وأشعر بالحاجة إلى الكثير من الإسهاب وإجراء بعض التمييزات والتوضيحات المفاهيمية، لسبرِ إمكانياتِ الإجابة عن مثل هذه الأسئلة. وسأحاول تكثيفَ رأيي، في هذا الخصوص، من خلال الاستنادِ إلى تمييزين مفاهيميين رئيسين.

من ناحيةٍ أولى، أعتقدُ بوجوبِ التمييز بين السلطةِ القائمة على الإكراه والقسر وما شابه، والسلطة القائمة على الاعتراف والجدارة المستحقة. فإلى جانبِ السلطات السياسية والأمنية التي تُكرِه الناس أو تقسرهم على فعلٍ أو قولٍ ما، أو تمنعهم من الإتيان بفعلٍ أو قولٍ ما، هناك جهاتٌ تحظى بسلطةٍ معرفيةٍ علينا، نتيجةً لحبّنا لها وإعجابنا بها أو بأفكارها وقيمها أو أفعالها، وإقرارنا، الطوعي، بسلطتها علينا، وبرغبتنا في وجودِ هذه السلطة. وفي حين أنّنا بحاجةٍ إلى مقاومةِ السلطة الأولى، ومحاولة الحدّ من وجودها، وتأثيرها فينا، قدرَ المستطاع، بحيث لا تتحوّل إلى رقابةٍ داخليةٍ تفوق، في قوّتها وصرامتها، الرقابة الخارجية، وتحلّ محلّها، حتى في حال غيابها، فإنّنا بحاجةٍ إلى مراجعةٍ نقديةٍ دائمةٍ للسلطة الثانية، حيث نضبط تأثيراتها السلبية الممكنة في قدرتنا على الرؤيّة المعرفيّة والمعياريّة المُنصفة للواقع. وتمثّل السلطة الأسدية، على سبيل المثال، النموذج الأوّل بامتيازٍ، في حين أنّ سلطات رجال الدين على بعض المتدينيين تقدِّم (أحيانًا) نموذجًا للصيغة السلبية التي يمكن للسلطة الثانية أن تتخذها، دون أن ينفي ذلك إمكانيّة اتخاذها صبغةً إيجابيةً، في أحيانٍ ليست قليلةً، عمومًا، وفي المجالاتِ الفكرية والاجتماعية والتربوية (سلطة الوالدين الحنونين، سلطة المعلم القدير، سلطة الصديق أو المحبوب ... إلخ)، خصوصًا.

صادق جلال العظم من الشخصيات النادرة في الفكر السوري/ العربي التي (كانت) تمارس النقد وتتلقاه بنزاهةٍ وإيجابيةٍ، من دون شخصنةٍ مهاتراتيةٍ أو ضغائن شخصيةٍ.

من ناحيةٍ ثانيةٍ، ينبغي التمييز بين السلطة، التي تحدّث عنها إدوارد سعيد، مثلًا، في كتابه الأهم "الاستشراق"، والمتمثلة في أطرافٍ واعيةٍ بذاتها وبأفعالها، تمارس التأثير في أقوالِ وأفعالِ الآخرين، بامتلاكها لأدواتِ التأثير، والمصلحة في ممارسته، وللقدرة على تلك الممارسة، من جهةٍ، والسلطة البنيوية، التي تحدّث عنها فوكو، على سبيل المثال، في عددٍ كبيرٍ من كتبه، من جهةٍ أخرى. ففي الحالة الأولى، ثمّة طرفٌ واضحٌ لتحميله المسؤولية ونقده أو انتقاده. أمّا في الحالة الثانية، تبدو السلطة نتيجةً ضروريةً لبنيةٍ، لا لوعيٍ إنسانيٍّ مُغرضٍ. كما لا يبدو واضحًا كيف يمكن التخلّص منها، أو إن كان يمكن التخلّص منها "أصلًا". وإذا أخذنا معنى السلطة البنيوية الفوكوية إلى حدِّه الأقصى، تبدو تلك السلطة أشبه ببعدٍ وجوديٍّ/ أنطولوجيٍّ، لا إمكانية للفكاك أو التخلّص منه، تخلّصًا كاملًا. وتكون حريّتنا، في هذا الخصوص، قائمةً على، أو متمثلةً في، "الوعي بالضرورة" والتكيّف معها (كما قال اسبينوزا وهيغل وماركس) وليس نفيها أو محاولة التخلّص منها. في المقابل، ينبغي لنا أن نتعمّق في فهمِ كيفيّة تأثير علاقات القوّة في هيمنة معرفةٍ أو معارف وقيمٍ وأفكارٍ ما، وفهم مدى تأثيرها، والتفكير في أنّ مجابهة الهيمنة السلبية، في هذا الخصوص، لا يمكن أن تحقّق الغرض منها، إذا اقتصرت تلك المجابهة على المستوى المعرفي أو النظري. فثمّة ضرورةٌ لتغيير موازين القوى وعلاقات القوة والهيمنة؛ لأنّ تلك الموازين تنتج هيمنةً معرفيةً مطابقةً لها، جزئيًّا ونسبيًّا على الأقل. وأرى أنّ ما يُسمّى بالاستغراب "occidentalism"، في العالم العربي/ الإسلامي خصوصًا، لا يتعمّق في هذه المسألة، ويقع في مفارقةٍ طريفةٍ، في هذا الخصوص. فمن ناحيةٍ أولى يقرّ الاستغراب، مع نقدِ إدوارد سعيد للاستشراق، بالدور السلبي لموازين القوى المختلة بين "الغرب القوي" و"الشرق الضعيف"، في المضمون التنميطي السلبي الذي يتضمّنه النتاج المعرفي للاستشراق عن "الشرق"، (في بعض الأحيان)، وفي هيمنةِ هذا المضمون، إلى درجةٍ تجعل بعضًا من "الشرقيين" يتبنون تلك الصور النمطيّة السلبيّة عن ذواتهم، فيما تمّ تسميته ﺑ "الاستشراق الذاتي". ومن ناحيةٍ ثانيةٍ، يبدو أنّ الاستغراب العربي، وهو إسلاميٌّ أو إسلامويٌّ عمومًا، يعتقد بإمكانيّة مجابهة هذه الهيمنة، والتخلّص منها، من خلال (الاقتصار على) تقديم نتاجٍ معرفيٍّ ناقدٍ ومضادٍّ لها. وهذا الاعتقاد يتناقض مع الاعتقاد والإقرار بأنّ علاقات القوّة تلعب دورًا حاسمًا في إنتاجِ المعرفة وحضورها وانتشارها وهيمنتها.

فرج بيرقدار: أشعر وكأنّني نسيت الضحك

14 كانون الثاني 2022

في كلّ الأحوال، أعتقد أنّه ينبغي لنا الانتباه إلى المعاني والصيغ المتعدّدة التي يمكن للسلطة أن تظهر بها، ومحاولة الحدّ من سلبياتها، وتعزيز إيجابياتها، قدر المستطاع. وما هو مستطاعٌ أمرٌ سياقيٌّ، بالدرجة الأولى، لكن يمكن استثمار وجود سلطاتٍ متعدّدةٍ، والاستفادة من تناقضِ مصالحها وتوّجهاتها، في التخفيفِ من (بعض) التأثيراتِ السلبية لتلك السلطات، والتمتّع بقدرٍ أكبر من الحريّة. وبهذا المعنى، يمكن القول "اختلاف السلطات رحمةٌ"، أحيانًا، على الأقل. وانطلاقًا من ذلك، يمكننا أن نفهم لماذا يضع بعض الكتَّاب العرب أيديهم على قلوبهم، عندما يسمعون خبر حصول اتفاقٍ أو توافقٍ، ووجود تخطيطٍ، للتعاون والتنسيق بين بعض السلطات (العربية).

وأخيرًا، وفي المستوى الفردي، أرى أنّه ينبغي لكلٍّ منّا أن يفكّر بموضوعِ السلطة، ليس بوصفه موضوعًا لها فحسب، بل بوصفه ذاتها أو الذات التي تمارسها أيضًا. فمن المفيد أو الضروري، في هذا الخصوص، التفكير في نوعية السلطة التي نحظى بها، بحقٍّ أو من دونه، في المجال الخاص أو العام، وفي مضمونِ التأثير الذي نمارسه أو يمكن لنا ممارسته، أو ينبغي لنا السعي إلى ممارسته، وفي مدى إحساسنا بالمسؤولية في أقوالنا وأفعالنا، وإدراكنا أنّ القول فعلٌ، وأنّ الفعل قد يقول و/ أو ينتج غير ما نريد قوله.

عودة إلى مسار وعيك الفلسفي خلال الجامعة، كيف تطوّر؟ هل كنت طالبًا يقوم بدراسة المنهاج لأجل النجاح فقط؟ أم كنت تسعى لتأسيسِ نفسك فلسفيًّا؟ ما هي الأفكار الفلسفيّة التي تأثّرت بها في دراستك للفلسفة في الجامعة (وهل قرأت شيئًا فلسفيًّا قبل الجامعة، باستثناء المنهاج الدراسي)؟ هل من فيلسوفٍ أثَّر عليك؟ حدّثنا عن تطوّر وعيك الفلسفي من فترةِ الجامعة إلى فترةِ وصولك إلى دراسة بول ريكور والتخصّص بفلسفته. ولماذا اخترته تحديدا؟

في بدايةِ العام الدراسي الجامعي الأوّل، كنت متحمّسًا جدًّا مع ثقةٍ كبيرةٍ في النفس، فصرّحت، بشفافيةٍ وتهوّرٍ، لزميلاتي وزملائي أنّني أنوي أن أكون الخريج الأوّل في دفعتي، لأنّني أريد أن أصبح مُعيدًا، ومن ثم أسعى إلى الحصول على الماجستير والدكتوراه. أدركت سريعًا أنّني تهوّرت فيما اعتبرته صراحةً وشفافيةً، لكنني بذلت كلّ جهدي لتحقيق أهدافي المعلنة. وقد كنت أتطلع إلى أن أكون مُلمًّا بالمعارفِ الفلسفيّة قدر المستطاع، فكنت أسعى إلى مناقشةِ المسائل المعرفيّة والفلسفيّة الإشكالية أو المهمّة التي أواجهها في المنهاج أو في الحياة عمومًا؛ لكن الهدف الأساسي لديّ كان النجاح بتفوّقٍ، والحصول على أعلى درجةٍ ممكنةٍ في الامتحانات. لهذا كانت الأسئلة الأهم التي كانت تحظى باهتمامي الأكبر هي على شاكلة: "ما نوع أو طبيعة الأسئلة التي ستأتي في الامتحان؟" "وما الطريقة الأفضل للتحضير للإجابات الأنسب لها؟". وقد أدركت، حينها، أنّ تلك الطريقة تتمثّل، غالبًا، في تلخيصِ النصوص المقرّرة وحفظها غيبًا، بمعنى بصمها. وهذا ما فعلته في معظمِ المواد الدراسيّة في مرحلتي الإجازة والدبلوم، وبهذه الطريقة حصلت على أعلى العلامات غالبًا.

إلى جانب هذا التوجّه العملي البراغماتي، كنت أحاول التزوّد بالمعرفة، والتوسّع والتعمّق فيها، قدر المستطاع؛ لكنّني تعرّضت لعدّة مواقف صادمةٍ في هذا الخصوص. فعلى سبيل المثال، أذكر أنّني بذلت جهودًا كبيرةً في إنجاز أوّل حلقة بحثٍ في دراستي الجامعيّة، وحاولت التعمّق فيها، وفهم إشكالياتها، تحضيرًا لجلسةِ المناقشة، لكنّني صُدِمتُ وانزعجتُ جدًّا، عندما اقتصرت جلسة المناقشة على ثلاث دقائق، تصفّح خلالها الدكتور حلقةَ البحث، وسألني عن مدى حفظي للمعلومات الموجودة فيها، ثم أخبرني بالعلامة التي حصلت عليها، من دون حتى أن يقرأ النص الذي كتبته، أو أن يطرح أيّ سؤالٍ نقاشيٍّ عن الأفكار الواردة فيه.

الطريف في الأمر أنّني حين كنت أشعر بالرغبةِ في قراءةِ منهاج الجامعة والتعمّق فيه وفهم محتوياته، كنت أقول لنفسي أو لأصدقائي إنّني سأفعل ذلك بعد التخرّج. هذا ما نويت القيام به فعلًا مع كتاب "علم الجمال" لنايف بلُّوز، على سبيل المثال. وإلى جانب كتب المنهاج الجامعي، كنت أقرأ أو أطلع على الكتب التي أستخدمها في كتابة حلقات البحث، كما كنت أحاول الاطلاع على كتبٍ أخرى، عندما يتوّفر لديّ الوقت والمال اللازمين لذلك. وفي سنةِ دراستي للدبلوم في دمشق بدأت بتكوينِ مكتبتي الخاصة وتكثيف وتوسيع قراءاتي الفلسفيّة بنهمٍ وشغفٍ شديدين. وازدادت قراءاتي للنصوصِ الفلسفيّة الكلاسيكية لأفلاطون وأرسطو وديكارت وسبينوزا ولايبنتز وكانط ونيتشه ورسل...إلخ. وكنت أميلُ إلى قراءةِ النصوص الفلسفيّة الغربية عمومًا، والنصوص المتعلّقة بنظريةِ المعرفة، بالإضافة إلى الأخلاق والسياسة، خصوصًا.

الأسئلة الفلسفيّة تبدو أسئلةً غبيّةً؛ لأنّها تتناول أسئلةً يبدو أنّ هناك مسبقًا إجابةً واضحةً عنها، أو أسئلةً يبدو أنّه ليست هناك إجابةً "معقولةً" ممكنةً عنها، "أصلًا".

كنت أظنّ أنّ الريبية هي التيار الفلسفي الذي أنتمي إليه، لكن تبيّن لي عدم وجود ريبية معاصرة على الطريقة السفسطائية والبيرونية القديمة مثلًا؛ ثم وجدتُ في اتجاهِ الهيرمينوطيقا المعاصرة تجسيدًا للرؤية المعرفيّة التي تنسجم مع ريبيتي. فالموضوع الأوّل للهيرمينوطيقا هو الفهم والتأويل. والحديث عن وجودِ تأويلٍ ما لنصٍّ أو موضوعٍ ما يعني، ضمنًا وبالضرورة، إمكانيّة أو فعليّة وجود تأويلاتٍ أخرى. ويتضمّن ذلك إقرارًا مبدئيًّا بالاختلاف، وبمشروعيةِ ذلك الاختلاف. وتتضمّن الرؤية الهيرمينوطيقية القائلة إنّه لا يمكن لفهمٍ أو تأويلٍ أو منظورٍ معرفيّ واحدٍ أن يستنفد ممكنات أو معاني الموضوع الذي يفهمه أو يؤوّله توجُّهًا مضادًّا كليًّا للدوغمائية أو الوثوقية، وإقرارًا جازمًا بمحدوديّةِ المعرفة وبنسبيّتها الدائمة. وهذه النقطة الأخيرة هي إحدى أهم النقاط التي جذبتني إلى تفكيكيّةِ دريدا ودو مان التي يمكن النظر إليها على أنّها هيرمينوطيقا مضادةٌ للهيرمينوطيقا التقليدية أو الأساسية المعاصرة، هيرمينوطيقا غادامر وريكور، ومن قبلهما شلايرماخر ودلتاي وهايدغر وبولتمان إلخ. فالتفكيكيّة المذكورة تشدّد على أنّ الفهم لا يمكن أن يحيط أو يستوعب كلّ آخرية الآخر، وأنّه يبقى في تلك الآخرية ما هو عصيٌّ على الاختزال وغير قابل لأن تستوعبه الأنا بالكامل، كما يمكن أن يُفهم من رؤية الهيرمينوطيقا الريكورية والغادامرية مثلًا. عدم القدرة على الفهم الكامل للآخر، وعدم القدرة على الفهمِ الكامل لأنفسنا، وكوننا غير قادرين على السيطرةِ الكاملة حتى على نتاجِنا الفكري الخاص؛ هذه الأطروحات، وأسسها، وتفصيلاتها، ونتائجها هي التي جعلتني أخصّص ما يقارب عامًا كاملًا للإعدادِ لمشروعٍ ضخمٍ (عدّة كتب) عن الهيرمينوطيقا التفكيكيّة التي كنت أودّ أن أضع أسسها النظرية وأمارسها في قراءتي للنصوصِ الحديثة والمعاصرة في فلسفة ونظريات العدالة والاعتراف.

اختياري لريكور تحديدًا حصل بطريقةٍ عرضيةٍ. فبعد حصولي على درجةِ الدبلوم، بقيت أكثر من أربع سنواتٍ من دون أن أستطيع اختيار موضوعٍ للماستر. ثم قرّرت السفر إلى فرنسا، لإكمالِ دراستي هناك. فطُلب منّي أن أكتب مشروع بحثٍ من أجل التسجيل في الماستر في فرنسا. وكنت حينها أقرأ كتابين لريكور اشتريتهما حديثًا. فكتبتُ مشروع بحثٍ عن تنظيرِ ريكور للعلاقة بين الأيديولوجيا واليوتوبيا، وهو عنوان أحد هذين الكتابين وموضوعه. لكنّني، بعد سفري إلى فرنسا، غيّرت الموضوع إلى نظريّةِ المعرفة والمنهج في الهيرمينوطيقا والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة.

حسيبة عبد الرحمن: بقيت في سوريا كي لا يُقال أنّ أهل كفرسوسة طردوا الأقليّات

12 تشرين الأول 2021

لم تعجبني فلسفة ريكور كثيرًا، وعلى غير عادة باحثي الدكتوراه الذين يختصّون بدراسةِ فلسفةِ فيلسوفٍ ما، كنت أظهر للآخرين اختلافي الكبير عنه ومعه، بل نفوري الكبير من الكثيرِ من أطروحاته وأفكاره. لكن ذلك لا يعني أنّني لم أستفدْ منه، خلال السنوات الثلاث، التي أمضيتها في قراءةِ نصوصه والكتابة عنه. ومن أهم ما تعلّمته منه هو المسائل المنهجية. فقد كان ريكور حريصًا على البعد النقدي في فلسفته، وفي تنظيره للهيرمينوطيقا وممارسته لها. والنقد لديه، على غرارِ النقد عند كانط، يتألف من جانبين مختلفين ومتكاملين، في الوقت نفسه. فهو يتضمّن، من جانبٍ أوّلٍ، إبرازًا لمشروعيّة ما ينتقده أو إيجابياته، ومن جانبٍ آخر، حدود تلك المشروعية. وهذه الطريقة المُنصفة والمتوازنة في النقدِ هي ما حاولت محاكاته، قدر المستطاع، في نصوصي النقديّة. كما تأثّرت برؤيةِ ريكور في خصوص تداخل المعارف أو الفروع المعرفيّة والمناهج المختلفة وإمكانيّة تحقيق التكامل فيما بينها، وضرورة ذلك التكامل، وبنزعته التوفيقيّة عمومًا. ومنذ سنواتٍ ليست قليلةً، أصبحتُ أستندُ، في أبحاثي ونصوصي، إلى فروعٍ معرفيةٍّ مختلفةٍ، وأجمع بين أطرافٍ مختلفةٍ إلى حدِّ التعادي والإقصاء المتبادل، في كثيرٍ من الأحيان. فإضافةً إلى محاولة الجمع بين الهيرمينوطيقا والتفكيك، أصبحتُ أحاول الجمع بين تأمليّةِ الفلسفة القارية (الفينومينولوجية) وتحليليةِ الفلسفة الأنجلوسكسونية (التحليلية)، وبين الانهمام المعرفي النظري والانهمام الأخلاقي العملي، بين الرؤيةِ التحليليّة الوصفيّة والرؤية المعياريّة التقييميّة، بين الفلسفة الغربية والفكر العربي، بين المنظورِ الفلسفي ومنظورِ عددٍ من العلوم الاجتماعية (التاريخ والاجتماع والأنثروبولوجيا مثلًا). ولا أدري إلى أيّ مدىً تأثرتُ بنزعة ريكور التوفيقيّة، معرفيًّا ومنهجيًّا، وهي المهيمنة في نصوصه، عمومًا؛ لكنّني أتشارك معه، ومع معظمِ الفلاسفة العرب، كالفارابي وابن سينا وابن طفيل وابن رشد، فيها. وتظهر لديّ تلك النزعة في ما يبدو موقفًا وسطيًّا بين العلماني والديني، على سبيل المثال، حيث إنّني أحاول تجنّب هذه الاستقطابات والمواجهات الصدامية الجبهية، وتجاوزها، قدر المستطاع.

فلاسفةٌ كثر تأثرت بهم، ومنهم، على سبيل المثال، أفلاطون. فجمهوريته من أمتع الكتب التي قرأتها وأكثرها غنىً معرفيًّا وفلسفيًّا على الإطلاق، من وجهة نظري. وأرسطو صاحب الفلسفة المقنعة والمضبوطة بإحكامٍ عمومًا، وذو المنهجية التي كانت تقوم على استعراضِ كلّ المعارف السابقة عن الموضوع الذي يتناوله ونقدها قبل طرحِ رؤيته التأسيسيّة في ذلك الموضوع. ومن الفلسفة الحديثة تأثّرت بجذريّةِ الشك الديكارتي ونقديّةِ الفلسفة الكانطية ومحاولة ماركس "قلب فلسفة هيغل رأسًا على عقب". ولن أستفيض هنا بذكرِ كلّ من تأثّرت به، وبما تأثّرت به، لكن سأكتفي بذكرِ نصوصِ نيتشه لخصوصيّتها الكبيرة. فقد قرأتُ معظم نصوصه، لكنّني نادرًا ما كنت قادرًا على قراءةِ أكثر من بضع صفحاتٍ في جلسةٍ واحدةٍ، حيث أشعر بعدَها غالبًا بحرارةٍ جسديةٍ ونفسيّةٍ واستثارةٍ فكريةٍ كبيرةٍ تجعلني غير قادرٍ على طلبِ أو استقبالِ المزيد من نصوصه الأكثر عذوبةً من "فرات محمد الفراتي".

دعنا نعود إلى الفلسفة مجدّدا، وتحديدًا إلى قولك "لم أكن حينها أرى، كما هو حالي اليوم، أنّ الفلسفة تتعلّق بطرحِ الأسئلة أكثر من تعلّقها بالإجابةِ عنها، وبأشكلةِ أو إظهار إشكاليّة ما يبدو بديهيًا أو ليس إشكاليًّا أكثر من تعلّقها بالوصول إلى الحلول للإشكاليّات النظريّة، فضلًا عن المشكلات العملية". وهنا دعنا نسأل ذلك "السؤال الغبي" لكثرةِ تكراره من جهة، والمهم من جهةٍ أخرى لعدمِ الإجابة عنه بشكلٍ حاسم، وربّما لاستحالة تلك الإجابة أصلًا. سؤالي: ما الفلسفة حقًّا، على الأقل، بالنسبة لك؟ وماذا يعني طرح الأسئلة في الوقت الذي يحتاج البشر إلى إجاباتٍ عن أسئلتهم، عن الجوع والفقر، والتفاوت الاجتماعي والغلاء وعودة الحروب... هل يجب أن تكتفي الفلسفة بطرح الأسئلة أمام أحوال وأهوال العالم؟ أم يجب أو يحتّم عليها تقديم إجابات ما في عالمٍ يسير نحو الخلف؟ وهل هي قادرة على ذلك إن أرادت؟

اسمح لي، بدايةً، بالقول إنّ "السؤال الغبي" الذي تطرحه سؤالٌ فلسفيٌّ بامتيازٍ، وهذا هو حال معظم الأسئلة الفلسفيّة الأساسيّة أو الرئيسة. فتلك الأسئلة الفلسفيّة تبدو أسئلةً غبيّةً؛ لأنّها تتناول أسئلةً يبدو أنّ هناك مسبقًا إجابةً واضحةً عنها، أو أسئلةً يبدو أنّه ليست هناك إجابةً "معقولةً" ممكنةً عنها، "أصلًا". عندما كان العمَّال الإنجليز، الذين كنت أعملُ معهم في مواقع البناء يعلمون أنّني "دارس فلسفة" كان بعضهم يمازحني ساخرًا من الأسئلة الفلسفيّة، فيقول بلهجةٍ تهكميّةٍ ”Who am I?”. ومن هذه الزاوية تبدو الفلسفة مختلفةً عن العلم الذي يختصُّ بإيجادِ إجاباتٍ وحلولٍ عن أسئلةٍ ومشاكل محدّدةٍ. لكن هناك توجّهًا كبيرًا في الفلسفة، في العقودِ الأخيرة، إلى التعاضد مع العلم، بل والتشبّه به ومحاكاته أيضًا. وهذا هو حال (التيار الرئيس في) الفلسفة التحليلية (الأنجلوسكسونية) خصوصًا، ذات التوجّه العلموي. لكنّني أرى أنّه لا يمكن اختزال الفلسفة في هذا التوجّه أو ينبغي عدم حصول هذا الاختزال. صحيحٌ أنّ البحث العلمي قد أصبح يشغل القسم الأكبر من البحث المعرفي النخبوي عن الحقيقة، إلا أنّ قسمًا أساسيًّا من ذلك البحث يفلت بالضرورة من المعرفةِ العلمية، وهو القسم المتعلّق بأسس المعرفة العلمية، وأدواتها المنهجيّة، وإمكانيّة تكوين رؤيةٍ كليّةٍ للإنسان والعالم على أسسِ المعارف والحقائق الجزئيّة، وبما يجمع بينها، ويتجاوزها، في الوقتِ نفسه. ولا يمكن للعلم أن يقوم بذلك؛ لأنّه "لا يفكر" كما قال هايدغر، مُحقًّا، في هذا الخصوص. و"العلم لا يفكر" في ذلك؛ لأنّ ذلك ليس مسألةً علميةً. وإضافة إلى ذلك كلّه، وبالتداخل معه، يمكن القول إنّ الفلسفة مشغولةٌ بسؤالين أساسيين لا يمكن للعلم، أو ليس من اختصاصِ العلم، البحث عن إجاباتٍ لهما. وأقصد هنا سؤالي المعنى والقيمة. فالفلسفة ليست قاصرةً على الإسهام في معرفتنا بما هو كائنٌ، بل يمكن أن يكون لها دورٌ رئيسٌ في التنظير لما ينبغي أن يكون، وفي التأسيسِ المعرفي له.

في سرديّات الثورة السوريّة

15 آذار 2021

أنت تعتقد أنّ الأسئلة الأساسية هي عن الجوع والفقر والتفاوت الاجتماعي والغلاء وعودة الحروب ...إلخ، وأنت محقٌّ في القولِ بأساسيةِّ تلك الأسئلة، لكن لماذا نرى أنّها أساسيةٌ؟ وكيف يمكن المفاضلة بين أساسيّة هذه الأسئلة، أو بينها وبين أسئلةٍ أساسيةٍ أخرى، في حال كنّا مضطرين إلى القيامِ بتلك المفاضلة، وإقامةِ سلمٍ للأولويات؟ وإضافة إلى إمكانيّة تناول هذه الأسئلة من زاوية العلوم عمومًا، وعلوم السياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرها من العلوم الإنسانية والاجتماعية خصوصًا، فإنّ هذه الأسئلة متصلةٌ بسؤال العدالة، وهو سؤالٌ أخلاقيٌّ فلسفيٌّ بامتيازٍ أيضًا. ومنذ سبعينيات القرن الماضي، حين صدر كتاب رولز "نظرية العدالة" عام 1971، عاد هذا السؤال ليشغل مكانةً كبيرةً ومهمةً في الفلسفة الأخلاقية والسياسية المعاصرة. ومن الصعب القول بوجود تصوّرٍ واحدٍ للعدالة بين البشر أو إمكانيّةِ اتفاقهم على هذا التصوّر. وعلى الرغم من أنّ التفاوت يبدو مُنافيًا للعدالة، في كثيرٍ من الأحيانٍ، من منظورٍ ما أو أكثر، فإنّ ذلك التفاوت يكون عادلًا في أحيانٍ وسياقاتٍ ومنظوراتٍ أخرى. وحتى الحرب ليست بالأمر السيء بالضرورة. فهناك تنظيرٌ لما يسمّى ﺑ "الحرب العادلة".

القول إنّ الفلسفة تتعلّق بطرح الأسئلة أكثر من تعلّقها بالإجابات عنها، لا ينفي تقديمها المستمر لإجاباتٍ عن الأسئلة التي تطرحها. لكن الإجابات الفلسفيّة، على عكس الإجابات العلميّة، مثلًا وخصوصًا، لا تفضي إلى زوال السؤال أو زوال الحاجة أو الإمكانيّة لطرحه مجدَّدًا، بل تفتح الآفاق لتناول السؤال ذاته، أو ما يتصل به من أسئلةٍ، من منظوراتٍ جديدةٍ أو مختلفةٍ. والإجابات الفلسفيّة هي، كما قال العظم، محقًّا، من نوع "نعم وكلا"، أو "نعم (أو كلا)، لكن". وهي، بهذا المعنى، قريبةٌ من النقدِ بالمعنى الكانطي الريكوري الذي تحدثت عنه آنفًا. فاﻟ "لا" الناقدة ينبغي أن تكون مرافقةً ومحايثةً لكل "نعمٍ" جازمةٍ. وهذا البعد النقدي المعياري يمكن أن يكون فلسفيًّا، لتعلّقه، جزئيًّا على الأقل، بسؤالَي المعنى والقيمة. لقد قال ماركس "لقد اقتصر الفلاسفة، حتى الآن، على تأويل/ تصوُّر العالم بطرقٍ متنوّعةٍ، لكن المهم هو تغيير هذا العالم"، فعلَّق هايدغر على هذا القول قائلًا: "إن تغيير العالم يفترض تغيير تأويلنا/ تصوُّرنا لهذا العالم، وامتلاك تأويلٍ/ تصوُّرٍ صحيحٍ له. ويستند ماركس إلى تأويل/ تصوُّر خاص جدًّا للعالم، ليقول إنّ المهم هو تغييره: ومن ثمَّ، يبدو أنّ قول ماركس هذا عديم الأساس/ متناقض ذاتيًّا؛ إذ يبدو أنّ القسم الأوّل منها ينتقد الفلسفة، في حين أنّ القسم الثاني يفترض ضرورة وجودها ويتطلبه". انطلاقًا من ذلك وغيره، أرى أنّ الأسئلة التي تذكرها تتطلّب الأسئلة (والإجابات) الفلسفيّة، وليس ثمّة ضرورة لوضع نوعي الأسئلة في علاقةٍ إقصائيةٍ متبادلةٍ.

كيف تنظر إلى المسار الفلسفي السوري والعربي، هل يوجد لدينا فلاسفة أم مشتغلون بالفلسفة أم مدرِّسون لها فقط؟

أودّ أن أقول إنّ المسار الفلسفي السوري والعربي يتضمّن كلّ ذلك، لكنني أخشى أنّ التمييز بين هذه المصطلحات ليس واضحًا في الثقافة العربية عمومًا. وأعتقد أنّ الأسئلة أو النقاشات المتعلّقة بوجودِ أو عدم وجودِ فلسفةٍ عربيةٍ أو فلاسفة عرب، في الوقت الراهن، تتأسّس على نظرةٍ معياريةٍ، وتتضمّن الكثير من الاضطراب المعرفي الذي أفضى ويفضي إلى الكثير من حالاتِ سوء الفهم. فمفهوما الفيلسوف والفلسفة معياريان بامتيازٍ. وليس هناك مفهومٌ تحليليٌّ أو وصفيٌّ واضحٌ لماهيّة الفيلسوف. ولا يوجد، غالبًا، تنظيرٌ دقيقٌ ومدقِّقٌ للمعايير التي يمكن من خلالها تحديد معنى الفيلسوف والفلسفة، وتمييزهما عمّا يغايرهما. فحتى إذا أخذنا التعريف الريكوري الطريف للفيلسوف بأنّه "من يكتب كتبًا فلسفيةً"، نجد أنّ هناك من يصنّف كاتبًا ما على أنه فيلسوفٌ، على الرغم من أنّه لا يبدو أنّه كتب كتبًا فلسفيةً. فعلى سبيل المثال، ثمّة كتابٌ صدر عام 2020، عن مركز دراسات الوحدة العربية، تحت عنوان "الفكر الفلسفي في سوريا" (ضمن سلسلة مجلدات عن الفلاسفة العرب المعاصرين في كلِّ "بلد عربيٍّ" على حدةٍ. ويشير أحد معدّي الكتاب والمشرف على هذه السلسلة، الدكتور مشير باسيل عون ( إلى أنّ السلسلة وضعتْ أربعةَ شروطٍ أساسيةٍ في تخيُّر الفلاسفة العرب المعاصرين، أكثّفها بما يلي: نيل شهادة دكتوراه في الفلسفة أو ما يتصل بها، تعليم الفلسفة في الجامعات والمعاهد الأكاديمية العليا، التفكير والبحث والنشر في هذا المجال، الإبداع الفلسفي أو وجود خلفيةٍ فلسفيةٍ ناظمةٍ. وعلى هذا الأساس، يبيّن عون أنّ الكتاب قد أعرَض عمدًا عن فئتين: "أولًا أساتذة الفلسفة النجباء اللامعين في الجامعات والمعاهد العربية، وثانيًا المتمرسين بالفكر من أهل الحكمة والبصر المتقدين، الذين لمعوا في أفق التفكُّر الإنساني في سياق الاجتماع العربي المعاصر" (ص 14). على الرغم من تلك الشروط، وذلك الإعراض، نجد أنّ الكتاب يَعُدُّ بوعلي ياسين وبرهان غليون من الفلاسفة العرب/ السوريين المعاصرين، مع أنّ بعض الشروط المذكورة لا تنطبق عليهما. ويحاول نديم نجدي، كاتب النص عن بوعلي ياسين، إيجاد تبرير (ضمنيٍّ) لاختيار بوعلي ضمن هؤلاء الفلاسفة، من خلال استحضار سؤال دريدا "عمّن يتجرّأ على القولِ إنّ هذا نص فلسفيٌّ وذاك لا ..." (ص 435)، والإشارة إلى إمكانيةِّ الاختلاف على "تعريف ماهية الفيلسوف" (ص 439). وأجد، في هذا الكتاب اضطرابًا كبيرًا، وعدم اتساقٍ بين التحديدين النظري والعملي لماهيّةِ الفيلسوف، على الرغم من بذلِ محاولاتٍ كبيرةٍ في هذا الخصوص. ويبدو أنّ الكتاب يتضمّن رؤيةً لا تعتقد بوجود تمايزٍ حقيقيٍّ أو مهمٍّ بين الفلسفة وعلم الاجتماع، أو بين الفيلسوف وعالم الاجتماع، مثلًا. وعلى هذا الأساس، وحده، ربّما يمكننا أن نفهم اختيار برهان غليون بوصفه أحد الفلاسفة العرب/ السوريين المعاصرين، على الرغم من أنّه عالم اجتماعٍ ومختصٍّ بعلم الاجتماع السياسي. وطريفٌ أن يحصل ذلك الخلط العملي، بعد كلّ محاولات التمييز النظرية في الكتاب.

لا يوجد، غالبًا، تنظيرٌ دقيقٌ ومدقِّقٌ للمعايير التي يمكن من خلالها تحديد معنى الفيلسوف والفلسفة، وتمييزهما عمّا يغايرهما.

أشرت، آنفًا، إلى أنّ الحديث عن مفكرٍ ما أنّه فيلسوف ليس مسألةً معرفيّةً وصفيّةً محضةً، بل هي مسألةٌ معياريةٌ بامتيازٍ أيضًا. وأذكر، في هذا الخصوص، أنّه في الندوات التي عُقِدتْ بعيد وفاة صادق جلال العظم، والتي شاركت في عددٍ منها، كان هناك تركيزٌ شديدٌ على ما إذا كان العظم فيلسوفًا أم لا، وثمّة من عبّر عن أسفه لأنّ العظم لم يكن فيلسوفًا، رغم أنّه كان، من وجهة نظره، مؤهلًا لذلك، لكنه، انشغل، من وجهةِ نظرِ هؤلاء الآسفين أو المتأسفين، بالنقدِ والمسائل السياسيّة والأيديولوجيّة المرتبطين بالفكر والواقع العربيين، ممّا جعله يخسر لقب الفيلسوف. لقد كتبت نصًّا في هذا الموضوع، وانتقدتُ وجهةَ نظرِ هؤلاء المنتقدين. ما أودّ أن أشير إليه، أو أشدّد عليه، هنا، هو هذا البعد المعياري في الحديث عن الفلسفة والفيلسوف، وكأنّ الفلسفة أرقى من بقيّة العلوم الإنسانيّة، والفيلسوف أعلى مقامًا من المفكّر النقدي أو الباحث غير المتفلسف في الشأن السياسي الأيديولوجي. وأكرّر، هنا، ما أشرت إليه في النصِّ المذكور آنفًا. عندما علم أستاذ برغسون المختص بالرياضيات أنّ برغسون ينوي أن يترك مجال الرياضيّات، ليتخصّص في الفلسفة، قال له: "إنك بذلك لن تكون إلا فيلسوفًا". وأعتقد أنّه من "حسن حظ" قارئي الفلسفة أنّ برغسون قد قبل، في نهاية المطاف، أن يكون "مجرّد فيلسوفٍ" لا عالم رياضيّات. لكنّني أعتقد، في المقابل، أنّه من "حسن الحظ" أنّ العظم لم يكن "مجرّد فيلسوفٍ"، بل كان "أكثر من فيلسوفٍ"، لأنّه أصبح مختصًّا (أيضًا) في ميادين أخرى: الفكر والواقع العربي والإسلامي عمومًا، والسياسي، خصوصًا.

لم يكن القصد من سؤالي وضع تراتبيةٍ قيميةٍ، أو إعطاء الفيلسوف أولويةٍ قيميةٍ على عالمِ الاجتماع أو المفكّر أو...، بقدر ما كان القصد السعي إلى استكشاف وجود الفلسفة عربيًّا، وبالمعنى العميق للكلمة. ولكن وقبل أن أتابع سؤالي، دعني أقول إنّه رغم ممانعتنا وجود هذه الأفضلية، ففي المتخيّل الشعبي (أو حتى في لا وعي النخب ربما)، كما يبدو لي على الأقل، ثمّة مكانةٌ ما تُعطى للفلسفة لا يحوزها المشتغلون في الحقولِ الأخرى. كثيرًا ما أسمع وأنا أمشي في الشارع، عبارات من نوع "مفكر حالو أرسطو زمانو" أو "والله سقراط ما قال هيك حكي"، ورغم أنّ هذا الكلام يُقال، في أغلبِ الأحيان، على سبيل السخرية، إلا أنّه يُضمر تلك المكانة التي تُعطى للفلسفة، وكأنّ مالكها يحوز ما لا يحوزه الآخرون. وهذا، أيضًا، ما يمكن فهمه من الهجاء الذي تلقاه الفلسفة من هجومٍ مستمرٍّ من بعضِ رجال الدين، فهو هجومٌ يؤكّد مكانتها، بما يعني أنّها تحتل مكانةً لا تحتلها العلوم الأخرى على الأقل، ربّما شعبيًّا.

بالعودة إلى السؤال، يبدو لي أن الفلسفة تقول ما لا تقوله العلوم الأخرى (علم النفس، الاجتماع، العلوم السياسية...)، وتقول ما تقوله بطريقةٍ أعمق وأكثر حفرًا معرفيًّا، إنْ صح التعبير حول الموضوع المطروح؛ أي تقدّم رؤيةً جديدةً وتبتدع أفقًا جديدًا، حيث لا يمكن النظر إلى هذا الموضوع كما كان الأمر قبل هذا القول الفلسفي. هذا من جهةٍ. من جهةٍ ثانيةٍ، إذا تذكرنا شك ديكارت، وجودية سارتر، العقد الاجتماعي لروسو، نقد فوكو العميق، تفكيكيّة دريدا، رأس المال لماركس، ما كتبه هيغل عن التاريخ، بنيويّة كلود ليفي شتراوس، الفعل التواصلي عند هابرماس، الوجود عن هايدغر... إلخ، ماذا يمكن أن نجد مقابل هذا عربيًّا؟

ربّما كنت منشغلًا بإزالةِ السحر عن الفلسفة أكثر من انشغالي بإظهار سماتها المميّزة، وخصوصيّتها، وتمايزها الفعلي عن بقيةِ المعارف والعلوم، لاعتقادي بأنّ الانشغال الثاني لن يفضي إلى تحقيق ما يرومه، من دون تحقيق أهداف الانشغال الأوّل. الفلسفة ليست علمًا، رغم أنّها سعت وما زالت تسعى إلى محاكاته، في أحيانٍ كثيرةٍ؛ لكنها، على عكس العلم، لا تقتصر على البحثِ عن إجاباتٍ محدّدةٍ مسبقًا لأسئلةٍ جاهزةٍ، بل تقوم، أيضًا، بمراجعةٍ نقديةٍ للإجاباتِ المقدّمة وللأسئلة المطروحة، مع أشكلةِ الكثير ممّا يبدو غير إشكاليٍّ، من منظورِ الممارسةِ العلمية. وتجعل الفلسفة العلم موضوعًا لها، فتطرح أسئلةً غير علميّةٍ، غالبًا، عن (معنى) علميةِّ العلم، ووحدته، وتعدّدية العلوم، وتنوّعها، وحدودِ المعرفة العلمية، وبنيّتها، وقيمتها، ووظيفتها، ولغتها، وعلاقتها بالعلوم والمعارف الأخرى، في إطارِ رؤيةٍ شاملةٍ، ليس من مهام العلم أو وظائفه وقدراته القيام بها. وإذا أخذنا الفلسفة بوصفها "البحث عن أكثر المشكلات أهميةً في حياة الإنسان الروحية"، كما يرى الفيلسوف بديع الكسم، أو اعتبرناها المناقشة النقديّة ذات المنظورات المتعدّدة لهذه المشكلات، باستقلالٍ عن السلطات، السياسية والثقافية والاجتماعية أو المجتمعية، القائمة والمهيمنة، نجد أنّ الفلسفة تمسّ كلّ إنسانٍ، بوصفه إنسانًا. وانطلاقًا من ذلك، وانطلاقًا من إمكانيّةِ حضور "الروح الفلسفية" في عالمِ الحياةِ اليوميّة، يمكن لكلّ إنسانٍ أن يشعر، في بعض السياقات، بالحاجة إليها، إنتاجًا أو تلقيًّا. ومن هذا المنظور، ثمّة تقاطعٌ بين الفلسفةِ والدين، على الرغم من تباعدهما الكبير، من منظوراتٍ كثيرةٍ أخرى.

هل قدّم الفلاسفة أو المتفلسفون أو الباحثون العرب في الفلسفة "رؤيةً جديدةً"، وابتدعوا "أفقًا جديدًا"؟ هل قالوا بطريقةٍ أعمق، وأكثر حفرًا معرفيًّا "ما لا تقوله العلوم الأخرى (علم النفس، الاجتماع، العلوم السياسية...)"؟ إجابتي هي بالإيجاب. لكن هل يمكن القول إنّها مماثلة في الحضور والتأثير والفاعليّة والقيمة العالمية ﻟ "وجودية سارتر، العقد الاجتماعي لروسو، نقد فوكو العميق، تفكيكية دريدا، رأس المال لماركس، ما كتبه هيغل عن التاريخ، بنيوية كلود ليفي شتراوس، الفعل التواصلي عند هابرماس، الوجود عن هايدغر"؟ إجابتي هي النفي. لكن ينبغي، في هذا الخصوص، أن نأخذ في الحسبان "علاقات القوة"، و"توقعات الكاتب"، و"القارئ المثالي أو النموذجي الذي يكتب له. من ناحيةٍ أولى، إنّ حضورَ الفلسفةِ الغربيّة في العالم، بوصفها ليست فلسفةً عالميةً فحسب، بل الفلسفة العالمية بامتياز، ناتجٌ ليس عن مضمونها المعرفي المهم فقط، بل وعن كونها منتجةً من "مركز العالم" وفيه. وانطلاقًا من هذه المركزية، يمكن أن يكون القارئ المثالي للفلاسفة الغربيين هو كلّ مهتمٍّ بالفلسفة في هذا العالم، ويمكنهم أن يتناولوا إشكاليّاتٍ عالميةً غير مقتصرةٍ على ثقافتهم، بل إنّهم حتى لو حاولوا الاقتصار على تناول مشكلاتٍ أو إشكاليّاتٍ نظريّةً محليّةً، فإنّهم يدركون بعدها العالمي، بفعل العولمة القوية ﻟ "كل ما هو غربيٌّ"، والتأثير غير المتكافئ بين "الغرب" وبقيّة أطراف العالم. وضمن مركزية الغرب، هناك مركزيّةٌ أمريكيةٌ وللغة الإنكليزية. فدرجة إنتاجِ أو حضورِ المعرفةِ عمومًا، ومن ضمنها المعرفة الأكاديمية والفلسفية، مرتبطةٌ بحضورها باللغة الإنكليزية، وتحصل في المركز الأمريكي بدرجةٍ كبيرةٍ. وعلى هذا الأساس، يمكن أن نفهم اندفاع أو اضطرار (معظم) الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين، منذ ستينيات أو سبعينيات القرن الماضي، (دريدا، ريكور، على سبيل المثال) إلى أمريكا التي أصبحت المركز الأوّل والأكبر لإنتاجِ المعرفة في الإنسانيّات والعلوم الإنسانيّة. وأسهم المركز الأمريكي، ولغته الإنكليزية المهيمنة عالميًّا، في نشرِ تلك الفلسفات وإعطائها المكانة الكبيرة التي حظيت بها. في المقابل، فإنّ الأكاديميين العرب عمومًا، ينشغل اهتمامهم غالبًا بما هو هامشيٌّ أو محليٌّ؛ أي بمشكلات مجتمعاتهم والإشكاليّات المتعلّقة بالعالم العربي الإسلامي خصوصًا. ويصدق ذلك على المختصّين بالفلسفة أو غيرها من الاختصاصات، وهذا ما رأيناه عند صادق جلال العظم، على سبيل المثال. فليس هناك من يشكّك في امتلاك العظم لناصيّة الفلسفة وقدرته المبدئية، أو امتلاكه للإمكانيّات الأوليّة، التي تؤهله لتقديم نتاجٍ فلسفيٍّ (مهمٍّ). لكنه ابتعد، غالبًا، حتى في كتاباته باللغة الإنكليزية، عن الفلسفةِ المحضة وعن الإسهام في إشكاليّات الفكر الفلسفي العالمي، أو اقتصر على بحث تلك الإشكاليات المرتبطة بالواقعِ العربي المعاصر: الحداثة أو المعاصرة والتراث، الدين/ الإسلام والاستبداد السياسي والديمقراطية والعلمانية، الحرية والتبعية والتقدم... إلخ.

الربيع العربي، العلمانيّة والإسلام (السياسي) والديمقراطيّة والمسألة الكرديّة

25 كانون الثاني 2022

لقد قدّم الفلاسفة العرب "رؤىً وآفاقًا جديدةً" وابتدعوا "أفقًا جديدًا"، وقالوا بطريقةٍ أعمق وأكثر حفرًا معرفيًّا "ما لا تقوله العلوم الأخرى"، لكنّهم فعلوا ذلك بالتداخل مع ما تقوله العلوم والفلسفات الأخرى، وليس بالاستقلال عنها. وانحصر اهتمامهم، غالبًا، بالإشكاليّات والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية للعالم العربي الإسلامي، وليس بالإشكاليّات الفلسفيّة المحضة أو النظرية المجرّدة غير المرتبطة بسياقٍ محدَّدٍ. والإشكاليّات الأساسيّة التي استحوذت على اهتمامهم وتنظيرهم تمثلت، خصوصًا أو مثلًا، في إشكاليّات الأصالة والمعاصرة، الحداثة والتراث، المعقول واللامعقول في الفكر والواقع العربيين المعاصرين، العلاقة بين السياسة والثقافة، والمقاربة السياسوية أو الثقافوية، التقدّم والتأخر أو التخلّف، الديمقراطية والدين والعلمانية...إلخ. ويمثّل الإنتاج الفكري للجابري، على سبيل المثال، أنموذجًا، للفلسفة العربية المنشغلة بمسائل أو مشاكل متعيّنةٍ، وإشكاليّاتٍ نظريةٍ، مرتبطةٍ ارتباطًا وثيقًا بهمومِ العالم العربي الإسلامي.

يبيِّن تتبع سيرة معظم الفلاسفة العرب أنّهم ابتعدوا، عمومًا، عن تناول "الفلسفة المحضة"، والتفاعل مع الإنتاجِ الفلسفي العالمي، في هذا الخصوص. هذا ما نجد أنّه قد حصل، على سبيل المثال، عند زكي نجيب محمود وفؤاد زكريا وآخرون كثر. وأودّ الإشارة إلى أنّ ذلك قد حصل معي، شخصيًّا، منذ عام 2011؛ فبعد إنجازي لأطروحة الدكتوراه التي تضمّنت رؤيتي لهيرمينوطيقا الحوار والفهم، وتشخيصًا، جزئيًّا، لأسبابِ سوء أو عدم الفهم بين البشر، كنت أنوي أن أتابع عملي البحثي في هذا الخصوص، بمحاولةِ إقامةِ التكامل المنهجي والمعرفي، بين الهيرمينوطيقا والتفكيك، في قراءةِ النصوص أو تأويلها وفهم الآخر عمومًا، لكن تفاعلي مع ثورات الربيع العربي دفعني إلى محاولةِ تطعيم مشروع بحثي بالفلسفة السياسيّة والأخلاقية. فقد كنت أفكر في تأسيس هيرمينوطيقا تفكيكيةٍ وتفكيكٍ هيرمينوطيقيٍّ، وكنت أعمل على اقتراحهما وبنائهما نظريًّا، من خلال مناقشةِ الترابط بين فكرتي العدالة والاعتراف في الفلسفة المعاصرة وعلاقة هاتين الفكرتين، وذلك الترابط، بالواقع العربي المعاصر. وفي إطار الإعداد لهذا المشروع البحثي، أمضيت بالفعل عامًا كاملًا، وأنا أقرأ نصوصًا عربيّةً وإنكليزيّةً وفرنسيّةً في هذا الخصوص، وقمت بتوثيق اقتباساتٍ وأفكارٍ من ألف نصٍّ تقريبًا. وكان المشروع يتضمّن إنجاز ثلاثة كتبٍ على الأقل، لكنّني انغمستُ سريعًا في مناقشةِ مسائل سياسيّةٍ وثقافيّةٍ أخرى بدت لي أكثر إلحاحًا في السياق العربي الراهن، وابتعدت تدريجيًّا عن المشاريع الفلسفيّة بعيدة المدى. ومن الأمور الدالة على هذا التحوّل في مسيرتي الفكرية أو الأكاديمية هو ما حصل معي في شهر سبتمبر الفائت (عام 2023). ففي ذلك الشهر، عُقد في برلين مؤتمران أكاديميان، في الوقت ذاته، أحدهما خاص بالدراسات الشرقية عمومًا (الإسلامية والعربية والإيرانية إلخ) والآخر خاصٌّ بالفلسفة (التحليلية). ويُعدُّ كل مؤتمرٍ من المؤتمرين المؤتمر الأهم في مجاله، في ألمانيا. وقد اخترت حضور مؤتمر الدراسات الشرقية وقدَّمت فيه ثلاث أوراقٍ بحثيةً، ونظمتُ جلسةً نقاشيةً فيه، على الرغم من ميولي الفكرية والنفسية لحضور مؤتمر الفلسفة. وقد كان اختياري متأسِّسًا على انشغالي البحثي الحالي بالمواضيع المتناولة فيه.