"أليس العصيان خارج جغرافيا القمع أقلَّ ثِقلاً؟ أَلَا تكتسب تصرُّفاتُ المتظاهرين معناها الخاص عندما تحدث في قلب «جغرافيا القمع»؟ خارج هذه الجغرافيا، يقتصر العصيان، والقيام بأفعالٍ ممنوعة لأغراضٍ احتجاجية، على حالةٍ من الرضى الذهني والعاطفية. في زمن المنع، يجب أن نجرؤ على الفعل من داخل جغرافيا المنع، وأن نُدين أنفسنا بأفعال ممنوعة. الرقص هنا، على بُعد آلاف الكيلومترات عن جبهة العصيان، ليس إلّا انتهاكًا للغرض منه. (...) لنرقص، علينا أن نكون في وسط الساحة: في طهران، في يَزد، وفي أصفهان. هنا، في باريس، كفنّانين إيرانيين، ليست لدينا رغبةٌ في الرقص."

نسيم أحمدپور (من بروشور عرض أتينا لنرقص، ٢٠٢٥)

منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٥، وأنا أراقب، عن بُعد، من باريس، تطوُّرات المشهد الثقافي داخل سوريا، وخاصةً في دمشق، المدينة التي أعرفها جيداً، والتي عملتُ فيها على العديد من المشاريع والبرامج الفنية والثقافية حتى مطلع عام ٢٠١١؛ ثم غادرتُ ولم أعد مهنياً حتى تاريخ ١١ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حين أدرتُ نقاشاً في دمشق مع مجموعةٍ من الكيانات الثقافية المستقلة. أمضيتُ ثلاثة عشر يوماً في دمشق، حضرتُ خلالها ندوةً عن التراث السوري في بيت فارحي، وكذلك حفلاً موسيقياً في دار الأوبرا، وهو مكانٌ أعرفه جيداً ليس فقط كجمهور، وإنما أيضاً من خلال العديد من الحفلات الموسيقية والعروض التي نظّمتُها هناك قبل عام ٢٠١١. لكن أكثر ما أثَّر فيّ كان لقاء أصدقاء وزملاء اعتقدتُ أنني لن أراهم مجدداً في سوريا.

تأتي هذه التأملات إذاً من مكانٍ مألوفٍ وغريبٍ في الوقت نفسه: مكان المعرفة بالسياق والتجربة الميدانية داخل سوريا، ومن ثم تجربة المنفى المهني مع انزلاق الثورة السورية نحو الحرب. حالي كحال العديد من العاملين في الفن والثقافة، المنتمين إلى الجيل نفسه، وإلى الدائرة الاجتماعية والمهنية نفسها، ودمشق محورها. نحن من رتّبنا دفاترنا طوال السنوات الأربع عشرة الماضية على أننا لن نعود أبداً للعمل في سوريا، أو على الأقل ليس بشكلٍ علني وصريح. وإن حافظ العديد منَّا على علاقاتٍ مهنية في الداخل السوري، إلّا أن الظرف فرض شيئاً من "السرّية" على هذه العلاقات، إمَّا لحماية الأشخاص المقيمين في الداخل، أو لأن هذه العلاقات كان يُنظر إليها بعين الشك من قبل شرائح مختلفة من المعارضة السورية. يُضاف إلى ذلك العقوبات الاقتصادية على سوريا، التي عقّدت التعاون الصريح مع الأفراد والكيانات في مختلف أرجاء البلاد.

الفن السوري: روايات عن الأمل واليأس والثبات

17 كانون الأول 2016

منذ أكثر من أربعة عشر عاماً، أراقب أيضاً كيف أفرزت العلاقات المتشنِّجة بين الداخل والخارج، وبين داخلٍ تحت سلطة النظام وداخلٍ "محرَّر"، خارطةً ثقافيةً غاية في التعقيد، مليئة بالحساسيات والسرديات المتضاربة، في لحظة فوضى تاريخية تشوبها الكوارثية والمنافسة الحادة على خطاب المظلومية.

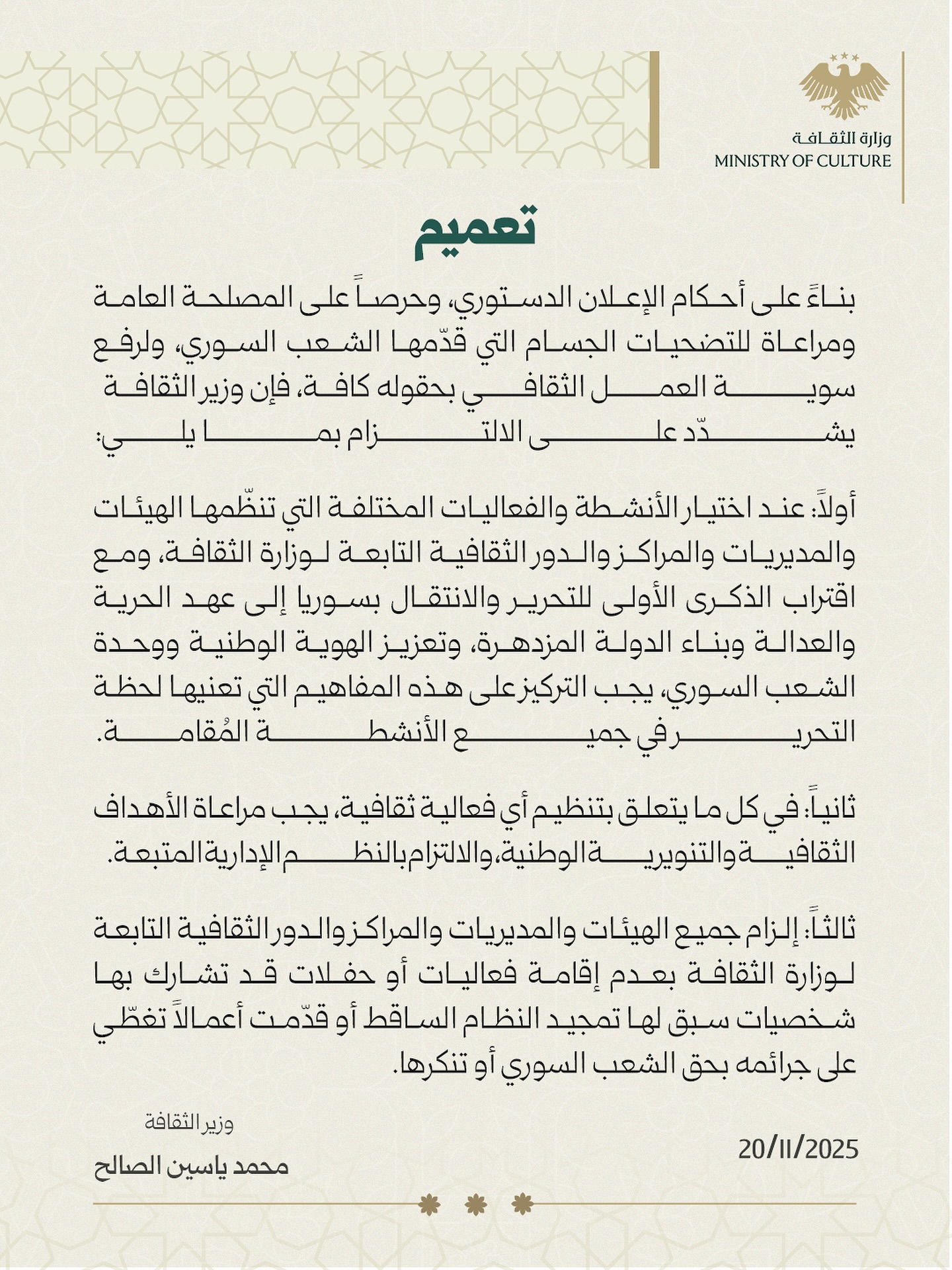

كُتب وقيل الكثير عن تحوُّلات المشهد الثقافي السوري منذ سقوط نظام الأسد: عن اهتراء البنى التحتية خلال سنوات الحرب، وعن الرقابة والعقبات الجديدة التي تواجه حرية الفن والتعبير، وعن الإحباط العام الذي يشعر به العديد من الفنانين والعاملين في القطاع الثقافي إزاء مصادرة المؤسسات والفضاءات الرسمية من قبل أشخاص غرباء عن القطاع وتاريخه وآلياته. كما هناك من أشار إلى خطر الإلغاء أمام هيمنة ما يمكن اعتباره "رأس المال الثوري"، بمعنى مسيرة الأفراد "الثورية"، أي انتماءاتهم الفكرية والعقائدية ومشاركتهم "الفعلية" في التحرير. وهي حالةٌ تُشبه إلى حد كبير ما شهدناه بعد عام ٢٠١١، عندما أصبح الإنتاج الفني المرافق للثورة هو المعيار الأساس الذي تُقاس به جودة الأعمال وشرعيتها. وإن تراجعت هذه النزعة مع استمرار الحرب السورية وعُنفِها، إلَّا أنها لعبت دوراً أساسياً في صياغة وترسيخ جماليات المرحلة.

في مقالٍ بعنوان "الإنزال المظلّي على المؤسسات الثقافية السورية"، يناقش الروائي خليل صويلح كيف تنظر الحكومة الحالية إلى المُنتَج الثقافي السوري السابق للحظة السقوط بعين الشك، معتبرةً إيّاه امتدادًا لزمن البعث. ثقافة إلغاء (cancel culture) على الطريقة السورية تسعى إلى إزالة أيّ أثرٍ أو بقايا من الثقافة التي أُنتِجَت في سوريا في ظلّ نظام الأسد، مما يُضعِف شرعية العاملين في القطاع ويُعمِّق المسافة بينهم وبين الأجهزة الرسمية.

نتحدّث هنا عن نصف قرنٍ من الكتب والمطبوعات والأفلام والمسرح والفن التشكيلي والموسيقى… عدة أجيال من المفكرين والفنانين ومنتجي الثقافة السوريين، وتاريخٌ كاملٌ من العمل الدؤوب والتحايل على الأجهزة الأمنية والرقابية لصناعة رصيدٍ ضخم من الفنون والثقافة بشتى أنواعها. هذا الكلام لا ينفي، بكل تأكيد، استخدام النظام السابق لعددٍ كبيرٍ من الفنانين والمثقفين السوريين كجزءٍ لا يتجزأ من آلة البروباغندا الرسمية، لكن العدد الأكبر من الفنانين والفاعلين الثقافيين السوريين أسهم في إنتاج الكثير من الأعمال المهمة فنياً وثقافياً وتاريخياً، وفي معظم الأحيان من داخل المؤسسات نفسها. وأرشيف المؤسسة العامة للسينما وحده برهانٌ على قدرة الفنانين على صناعة أفلامٍ معارضةٍ للنظام بمال النظام. وإن مُنعت هذه الأفلام من العرض داخل سوريا، إلّا أنها كانت موجودة، تُشارك في المهرجانات الدولية، وتُعرض في الدوائر الخاصة. وهنا أذكر عندما كنتُ طالبةً في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وقد عرض لنا أحد الأساتذة فيلم "نجوم النهار" (١٩٨٨) لأسامة محمد، وهو الفيلم الذي منعه حافظ الأسد شخصياً، وكيف تصادف يومها قيام وزيرة الثقافة السابقة، مَهى قنوت، بزيارةٍ للمعهد[1]. دخلَت إلى الصف، سألتنا عمَّا نشاهده، أجبنا بعفوية، نظرتْ إلينا، ثم خرجتْ، وأكملنا المشاهدة.

يُعلِّق صويلح في مقاله على التحولات التي تشهدها المؤسسات الثقافية الرسمية في ظل الحكومة الحالية، قائلاً: "أجل، هناك من يسعى إلى "تدمير" كل ما يخصّ تاريخ الثقافة السورية في ظل النظام الآفل بوصفها ثقافة خنوعٍ واستبدادٍ وطغيان، وذلك برسم خرائط مزوَّرة تعمل على محو التضاريس الناتئة في الحقل الإبداعي السوري خلال نصف القرن المنصرم. (...) وضع الثقافة السورية عموماً في قفص الإدانة والاتهام، يقع في باب الخفّة والانزلاق إلى لحظةٍ ضبابية تبدو أكثر خطراً على الميراث السابق لجهة الانغلاق على مفرداتٍ ماضوية تطيح بحرية التعبير في المقام الأول".

أنا لا أقول إن الوضع في سوريا ظلاميٌّ بالمطلق كما هو الحال في إيران، فكما قال أحد المُشاركين: "الأمور ماشية، على الأقل إذا عملنا شي ما عجبهن ما بحطونا بالسجن". صحيح، ولكن هذا لا يعني تجاهل مؤشراتٍ قد تقودنا إلى ذلك المكان المُظلم نتيجة "سوء فهم".

عندما استلمت الحكومة الحالية زمام السلطة، لم تعر الثقافة أيّ اهتمام، عدا عن الاهتمام بالدراما التلفزيونية، طبعاً. ولكن مع الوقت، بدأ الانتباه إلى أهمية الثقافة في المشهد السوري بشكلٍ عام. عندها فقط، تمَّ تعيين وزيرٍ جديدٍ للثقافة بالتوازي مع إعادة ترتيب مؤسسات القطاع[2]. يضيف صويلح في مقاله، معلِّقاً على التغييرات التي راحت تطرأ على اتحاد الكتّاب العرب ونقابة الفنانين وغيرها من الكيانات الرسمية، في الشهور الأولى للسلطة الجديدة: "هذه الفضاءات أصبحت في مرمى الخطر اليوم لجهة تغيير بوصلة عملها برؤىً لا ثقافية، وذلك بِهَيمنة شخصياتٍ غامضة في تسيير عجلاتها أو تعطيلها على الأرجح".

يتقاطع هذا الكلام، إلى حدٍّ كبير، مع شهادات الفنانين والفاعلين الثقافيين الذين شاركوا في اللقاء الذي سيَّرتُه مؤخراً في دمشق. دعت الجلسة، التي عُقدت في أحد الفضاءات المستقلة، إلى نقاشٍ حول أولويات القطاع الثقافي السوري في ظلّ المرحلة الانتقالية، وحول تحوُّلات العلاقة مع وزارة الثقافة وغيرها من المؤسسات الرسمية المعنية بالشأن الثقافي، ومعنى الاستقلال داخل السياق الثقافي السوري. نتحدث هنا عن استقلال المحتوى والخيارات الفنية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة القطيعة مع المؤسسات الحكومية أو رفض دعمها المالي أو اللوجستي، ما دام هذا الدعم لا يتحوّّل إلى أداة وصايةٍ ورقابة. حتى أنّ أحد المشاركين في الجلسة علَّق على هذا الموضوع قائلاً إنه من "غير المسموح" للدولة أن تتنصَّل من مسؤولياتها أمام القطاع الثقافي بعد نصف قرنٍ من الهيمنة على المشهد الثقافيّ والفنيّ بأدقّ تفاصيله.

يوسف عبدلكي: لا شيء يسير على ما يُرام وسط هذا الرماد

04 أيلول 2023

ناقش المشاركون موضوع عودة مؤسسات الشتات إلى العمل داخل سوريا، وإمكانية وضع مفاهيم وآلياتٍ مشتركة تنظّم العمل الثقافي المستقلّ وتلبي تطلُّعات الكيانات التي تابعت عملها أو تأسست خلال سنوات الحرب. وعلى الرغم من قدرٍ كبيرٍ من "العَتب"، ناقش الحضور إمكانية أن يلعب الشتات السوريّ دورًا فعليًا على صعيد المُناصرة، ودعم القطاع الثقافي المستقل، والدفاع عن حرية التعبير.

كما نقرأ ونسمع منذ سقوط النظام، ليس سراً ولا اكتشافاً أن المشهد الثقافي السوري يتحرَّك داخل فراغٍ مؤسَّساتي، وفي ظلّ عدم معرفةٍ بآلية عمل هذه المؤسسات، ولا حتى برصيد نصف قرنٍ من العمل الثقافيّ والفني داخل وخارج المؤسسة الرسمية. ليس سراً ولا اكتشافاً أن وزارة الثقافة، التي يُفترض أن تكون الضامن للبنية التحتية، ولتعليم ودعم الفنون، هي التي تُعرقل اليوم عمل القطاع إلى حد كبير. والأخطر من ذلك كله، غياب تعريفٍ مشتركٍ للفن والثقافة يتفق عليه العاملون في القطاع والمسؤولون الجدد.

يضاف إلى كل ذلك حالة الإرهاق والضغط النفسي الهائل أمام كل هذه التحدّيات الجديدة، وهي حالةٌ مشتركة مع معظم العاملين في مؤسسات وكيانات المجتمع المدنيّ داخل وخارج سوريا. وفي هذا السياق، عبَّر المشاركون عن عدم القدرة على "القتال" وحدهم في ظلّ الحكومة الجديدة، بعدما "قاتلوا" لسنواتٍ من أجل استمرار عملهم في ظلّ بطش النظام السابق وخطر الاعتقال، وانعدام أبسط مقومات الحياة. وهكذا قالت إحدى المشاركات: "منذ أكثر من عشر سنوات ونحن نسمع عن أشخاص يعملون في الخارج على السياسات الثقافية السورية، أين هم اليوم؟ أسيتركوننا نُحارب وحدنا من جديد؟ ليعودوا ويقاتلوا معنا!"

من هنا تظهر الحاجة إلى بناء تحالفاتٍ وشبكات تعاونٍ قادرة على التوصُّل إلى تعريفٍ جامعٍ للفن والثقافة، وعلى الدفاع عن موقع الفنانين ومنتجي الثقافة في المجتمع، وعن قدرتهم على الاستمرار في عملهم في مناخٍ يبدو غير مرحِّب بإنتاجٍ فنيٍّ وثقافيّ لا يتماشى مع توجهات الحكومة الحالية.

تقول الكاتبة والمُخرجة المسرحية آنا عكاش في مقالٍ صدر مؤخراً تحت عنوان "نحو شبكات ثقافية سورية بديلة": "تتضح الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى بناء تحالفاتٍ فنية سورية (...). هذه التحالفات لا يُراد لها أن تكون مجرد مظلاتٍ إدارية أو تنسيقية، بل فضاءاتٌ حقيقية لتقاسم الموارد، مشاركة المعرفة، بناء قدراتٍ مشتركة، والدفاع عن حق الثقافة في الحياة والحرية".

تشرح عكَّاش أنّ فكرة التحالفات الثقافية كقوة ضغطٍ سياسية واجتماعية تسعى إلى التغيير، ليست غريبةً تماماً عن السياق المحلي: "في سوريا، قدّم مطلع الألفية مثالاً واضحاً مع ما عُرف بـ "ربيع دمشق"، حين اجتمع عشرات المثقفين والفنانين لإطلاق بياناتٍ ومنتديات، مثل "بيان الـ ٩٩" و"إعلان دمشق". كانت تلك أول محاولةٍ جماعية لتأطير أصوات المثقفين السوريين في مواجهة السلطة، وصياغة خطابٍ ديمقراطيّ بديل. هذه المبادرات لم تكن مجرَّد مواقف فردية، بل كانت تحالفاً ثقافيّاً فكريّاً، أعاد تعريف دور المثقف والفنان كفاعلٍ في الحقل العام، ومهَّد لاحقًا للحظة الثورة السورية".

بالفعل، إن جزءاً كبيراً من القضايا التي طرحها المشاركون في الجلسة يعود إلى ما قبل الثورة. فمنذ سنواتٍ ونحن نتحدَّث عن السياسات الثقافية البالية، وعن ضرورة إعادة النظر في المعادلة بين وزارة الثقافة والكيانات المستقلة على صعيد صناعة القرار وتنفيذه، وشُحّ الفضاءات الثقافية البديلة، وقلَّة الموارد، وصعوبة الوصول إلى ما وراء دمشق... الجديد فعلًا الذي تطرحه المرحلة هو فرصة العمل الجماعيّ، خاصة بعد أن راكم العاملون في الحقلين الثقافي والفني خبراتٍ هائلة داخل سوريا وخارجها، وفي أقسى ظروف الحرب والشتات.

وهكذا انتهى اللقاء على وعودٍ بمتابعة الحديث والتفكير المشترك. لا أعرف إن كنّا سنفي بها فعلاً، لكني أعرف أن هذا اللقاء فرض عليّ مزيداً من التواضع أمام مَن استمروا في العمل في ظلّ نظام الأسد، ويتابعون عملهم اليوم في ظلّ نظامٍ جديد يسعى، حسب ما يقول خليل صويلح في المقال الذي سبق ذكره، إلى "تأسيس مشهديةٍ مغايرة لا تشبه جغرافية هذه البلاد تاريخياً، واختراع تاريخٍ وهميٍّ للأمجاد".

بعد يومين من هذا اللقاء، عُدت إلى باريس. وبعد شهر من عودتي، شاهدت عرضاً بعنوان أتينا لنرقص (We Came to Dance)، من فكرة ونصّ الكاتبة والممثلة الإيرانية نسيم أحمدپور، وإخراج علي أصغر داشتي. عبر نصّ المؤدين والإرشادات الإخراجية التي يتم إسقاطها على شاشةٍ خلفهم، يدعونا العرض إلى تخيُّل عرضٍ آخر لا يمكن تقديمه في إيران اليوم. عرض رقصٍ لا نراه، في عرض أداءٍ يحكي عن الرقص من دون رقص، لأن الرقص في إيران ممنوعٌ رسمياً منذ الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩. ولكن مع حركة "المرأة، الحياة، الحرية" (٢٠٢٢)، تحوّل الرقص إلى شكلٍ من العصيان ضد السلطة، حيث انتشرت مجموعةٌ من فيديوهات الرقص على مواقع التواصل الاجتماعي كجزءٍ من الحراك، مما دفع الحكومة الإيرانية إلى استدعاء الراقصين والراقصات، وأمرهم بعدم ممارسة الرقص مجدداً، وأن يسجّلوا على المنصَّات نفسها تصريحاتٍ تقول: "أنا (اسم الراقص/ة)، تمَّ إعلامي بأن الرقص، بشكلٍ عام، يُعتَبَر جنحةً في بلدي. وعبر هذه الرسالة، أتعهَّد بعدم ممارسة أي نشاطٍ له علاقةٌ بالحركة، الكوريغرافيا، أو الرقص المعاصر بعد الآن"[3].

خلال العرض، لم أتوقف عن التفكير فيما نسمعه اليوم عن منع التلامس في قسم الرقص في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، عن التراجع الشديد لعدد المتقدمين إلى القسم خلال امتحانات القبول هذا العام، وعن سحب الراقصات في اللحظة الأخيرة من بعض العروض في المناسبات الرسمية… فكرت براقصي وراقصات سوريا، وبما سمعته خلال الاجتماع في دمشق عن صعوبة إنتاج عرض رقصٍ معاصر في سوريا اليوم، ليس فقط بسبب قلة الموارد بل لأن الرقص المعاصر، كشكلٍ فني، غير مفهومٍ أصلاً من قِبَل الأفراد والأجهزة القائمة على القطاع الثقافي في سوريا اليوم.

أنا لا أقول إن الوضع في سوريا ظلاميٌّ بالمطلق كما هو الحال في إيران، فكما قال أحد المُشاركين: "الأمور ماشية، على الأقل إذا عملنا شي ما عجبهن ما بحطونا بالسجن". صحيح، ولكن هذا لا يعني تجاهل مؤشراتٍ قد تقودنا إلى ذلك المكان المُظلم نتيجة "سوء فهم".

وربما لتفادي "سوء الفهم"، نحن بحاجةٍ اليوم إلى تعريفٍ موحَّدٍ وشامل للثقافة السورية، بتراثها ومعاصرتها، بتنوُّعها وتعدديَّتها. من دون هذا التعريف، قد ينتهي بنا المطاف إلى اختصار الفن بالدراما التلفزيونية وصناعة المحتوى، والتراث بالشعر والحِرف والأناشيد الدينية. أقصد، وإن اختلفنا سياسياً وفكرياً، أعتقد أن معظمنا يتفق على أننا لا نريد أن يختفي الرقص من سوريا، وأن سينما الكندي يجب أن تبقى مكاناً مُخصصاً للفن السابع، وأنّ عميد المعهد العالي للفنون المسرحية يجب أن يكون مسرحياً عارفاً بمناهج تعليم المسرح وعلى ملاك المعهد. أعرف أنّ هذه القضايا حساسةٌ وصعبة للغاية، وأنه يُمكن أن تجرفنا بسهولةٍ نحو صدامٍ عن شرعية الصوت والقرار داخل هذه الخارطة الثقافية السورية المعقدة.

في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، كتب إبراهيم الأصيل، أحد مؤسسي "الحراك السلمي السوري"، منشورًا على منصة إكس (تويتر في ذلك الحين)، تمَّ نشره فيما بعد على موقع Atlantic Council، توجَّه فيه إلى الإيرانيين خلال ثورتهم التي اندلعت في أيلول/سبتمبر من العام نفسه، يقول في مطلعه: "لا يمكن للسوريين أن يقولوا لكم كيف تنتصرون، ولكن يمكن أن نتشارك معكم بعض الدروس التي تعلَّمناها بالطريقة الأصعب". وهكذا، يعدد الأصيل ١٤ "درساً" في الحراك المدني، من بينها "الدرس" التالي: "شكِّلوا مجموعاتٍ استراتيجية لتحليل الحاضر، والتفكير في المستقبل، وتقديم التوصيات لمختلف المبادرات الأهلية. اطرحوا هذا السؤال: ما السيناريوهات المحتملة لمسار الأمور في إيران؟ وما أسوأ السيناريوهات الممكنة؟ في هذا التمرين، كونوا متشائمين إلى أقصى حد ممكن، وخطِّطوا بناءً على ذلك. تذكَّروا: لا يمكن تجنُّب ما لا نستطيع رؤيته".

وإن اختلفنا سياسياً وفكرياً، أعتقد أن معظمنا يتفق على أننا لا نريد أن يختفي الرقص من سوريا، وأن سينما الكندي يجب أن تبقى مكاناً مُخصصاً للفن السابع، وأنّ عميد المعهد العالي للفنون المسرحية يجب أن يكون مسرحياً عارفاً بمناهج تعليم المسرح وعلى ملاك المعهد. أعرف أنّ هذه القضايا حساسةٌ وصعبة للغاية، وأنه يُمكن أن تجرفنا بسهولةٍ نحو صدامٍ عن شرعية الصوت والقرار داخل هذه الخارطة الثقافية السورية المعقدة.

ما يدعو إليه الأصيل هو مواجهة الواقع وعدم الوقوع في الإنكار أو تكرار أخطاء الآخرين: "لا تقعوا في فخ القول إنّ "إيران مختلفة". هي ليست كذلك. صحيحٌ أن كلّ حالةٍ لها خصوصيتها من نواحٍ كثيرة، لكن الحركات الاحتجاجية تتشابه فيما بينها أكثر مما يبدو على السطح. (...) عبارة "نحن مختلفون" تكاد تكون مقولةً ترددها كل دولة. تمامًا كما في الفيزياء، هناك قوانين تنطبق على الاحتجاجات، والتغيير، وديناميات السلطة، من نيكاراغوا وصربيا والعراق وجنوب أفريقيا إلى هونغ كونغ. تعلَّموا من أخطاء الآخرين، وابنوا على نجاحاتهم، وابقوا على تواصل مع ناشطين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الدروس المستفادة."

خلال مشاهدتي لعرض أتينا لنرقص، تذكّرتُ هذا النص، وأهمية الدروس التي يمكن أن نتعلّمها من الآخرين، ومن تلك التي قد نحتاج إلى تعلّمها من الفنانين الإيرانيين. قال لي سائق سيارة أجرة خلال زيارتي إلى دمشق: "تعلّمنا أنه ما لازم نسكت". مع ذلك، ربما من المفيد أن نقوم بالتمرين الذي يقترحه الأصيل، أي أن نتخيّل أسوأ سيناريو ممكن وأن نخطّط بناءً عليه لنكون مستعدّين، معاً، في الداخل والخارج، لمواجهة الأصعب.

وهكذا قادني هذا التمرين إلى طرح أسئلةٍ من نوع: ماذا لو مُنِع الرقص فعلًا في سوريا؟ ماذا لو تحوَّل المعهد العالي للفنون المسرحية إلى "معمل" لإنتاج صُنّاع الدراما التلفزيونية حصراً؟ ماذا لو اختفى التمثيل البشري من الأعمال الفنية، ولم يبقَ سوى لوحات الطبيعة الصامتة وأطباق الفاكهة؟ ماذا لو تمّت مصادرة جميع الفضاءات الثقافية لتحويلها إلى مراكز "تنويرية"؟ ماذا لو اضطررنا إلى أن نلجم خيالنا؟

ببساطة، ماذا لو اختفينا ولم يبقَ فعلياً سوى الشعر العمودي، ومهرجانات المؤثِّرين، ومعارض الحرف اليدوية، ولقطات الدرون، وشتى أشكال البهرجة البصرية؟ جولةٌ سريعة على الصفحات الثقافية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كفيلةٌ بتلخيص معنى الفن والثقافة من وجهة نظر الحكومة الحالية. والحقيقة أن هذا ليس جديداً أيضاً. يشرح الكاتب والباحث حسام جزماتي في لقائه مع الإعلامية فرح يوسف أنه منذ زمن الأسد الابن، تُفهم الثقافة على أنها "شأن إعلامي"، يُهمِّها الكمّ على حساب النوع، وتدعم الدراما التلفزيونية والأنشطة التي تُمجِّدها على حساب إنتاجٍ ثقافيّ ذي قيمة ومعنى.

ولكننا لم نختفِ في زمن الأسد، ومن المؤكَّد أننا لن نختفي الآن.

[1] شغلت مَهى قنوت منصب وزيرة الثقافة في نهاية عهد الأسد الأب وبداية عهد الأسد الابن (٢٠٠٠–٢٠٠١)، أي إنها أول وزيرة ثقافة تأتي بعد ٢٤ عامًا من تولي نجاح العطار لهذا المنصب (١٩٧٦–٢٠٠٠).

[2] تمَّ تعيين محمد ياسين صالح وزيرًا للثقافة في ٢٩ آذار/مارس ٢٠٢٥.

[3] من بروشور العرض.