من الذاكرة المشتهاة: "في البدء كان السكون.. وكان الليل.. والقمر. وكان ثمّة حمل صغير، يسبح في الماء، على صفحة السماء. قالت لي أمي: «قول خير! شفتك بالمنام.. الصورة، كانت صورتك أنت، بس الصوت، كان صوت أبوك الله يرحمه..».

كانت أمي يومها في صبا الثلاثين من العمر، وقد استلقتْ على الأرض، وغفتْ لحظتها، والتصق وجهها ببلاط فسحة البيت النظيف والمهشّم. انزاحتْ الابتسامة الخفيفة عن وجه أمي، وفتحت عينيها، وأصغت بفضول ودهشة لصوت أبي يرتّل صلاته.

قالت: «ديب! يا ديب! غصن من الآس يا ديب! ربما أبوك محتاج عِرِق أخضر على قبره! ربما عم بيتعذّب بقبره.».

سألت أمي وأنا أهبط الجبل الأخضر، ورائحة الآس تعبق في أنفي: «أبي عم بيتعذَّب في قبره؟! كيف يا أمي؟! ايمت صار لأبي قبر؟»."

بعد أربعين سنة تقريباً من هذه الكلمات من سيناريو "الليل"، والفيلم، والمخرج نفسه، هناك مَن سيجد في هذه الصور المتواترة والمتوّترة، فرصة لمقاربة لا تخفي واقعيتها. وهناك من سيجدها موجودة فعلاً، مشاهد حقيقية! منذ ٢٠١١ وحتى ٢٠٢٣. لحظة مكاشفة بيَّنت الاستثناء في نقل ما كان الماضي.

شيئاً فشيئاً، تنكشف الكلمات والحالات من بين أنقاض ظلٍّ شديد السواد وضوءٍ بعيدٍ. ستستعيد الصورة المُقيمة في الزمان والمكان السائلين حيويتها، لتتطابق مع حياة حدثتْ، أو موت حدثَ.

بهذا يكون الحوار سيناريو آخر يبتدعه المخرج السوري محمد ملص، والذي لم يأخذ الصور بكاميرته وقلمه فحسب، بل أخذها بعقله وقلبه أيضاً.

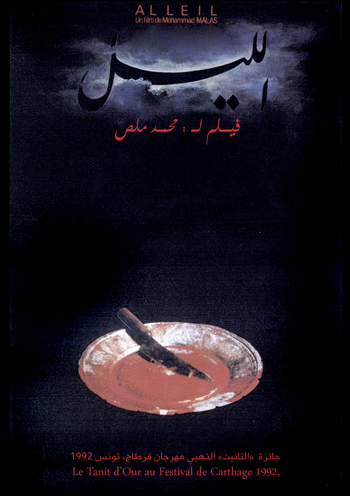

محمد ملص مخرج سينمائي من مواليد القنيطرة ١٩٤٥، درس في معهد السينما في موسكو وتخرج منه عام ١٩٧٤. من أفلامه "حلم مدينة صغيرة" (١٩٧٠)، و"القنيطرة ٧٤" (١٩٧٤)، و"أحلام المدنية" (١٩٨٤)، و"المنام" (١٩٨٨)، و"الليل" (١٩٩٢)، و"باب المقام" (٢٠٠٥)، و"سُلّم إلى دمشق" (٢٠١٣). وله أيضاً، بالشراكة مع المخرج الراحل عمر أميرلاي، فيلم "نور وظلام" في الذكرى المئوية للسينما، وفيلم "المدرس" عن الفنان التشكيلي الراحل فاتح المدرّس.

في عالم الكتابة، نشر روايته الأولى "إعلان عن مدينة كانت تعيش قبل الحرب" (دار ابن رشد/ ١٩٧٩)، و"المنام/ مفكرة فيلم" (دار الآداب/١٩٩٠) (ترجم إلى الإنكليزية/ الجامعة الأميركية في القاهرة)، وسيناريو أدبي بعنوان "الليل" (دار كنعان/ ٢٠١٣)، ومفكرة فيلم "الكل في مكانه وكلّ شيء على ما يرام سيدي الضابط" (دار المدى/ ٢٠٠٣)، وكتاب "مذاق البلح" (دار رفوف/٢٠١١)، و"وحشة الأبيض والأسود (دار نينوى/ ٢٠١٦). وفي عام ٢٠١٧، صدر في نيويورك فيلم بعنوان "سينما محمد ملص".

حصل على عدّة جوائز وكرّم في مهرجانات عربية ودولية.

قرأت لك نصّاً، وأظنّه عتبةً جيّدةً للبدء والتأمّل: "أسأل نفسي: ترى هل يكفي العمر كلّه أو ما تبقى منه، كي أستطيع كسينمائي، أن أعكس بصدق الأبعاد المتعدّدة التي أحدثتها هذه الكارثة التي حلّت بنا، والتي أصابت الحياة السورية بأحوال لا حدود لها؟!. وتساءلت أيضاً، ترى لو قرّر السينمائيون السوريون كلّهم أن يفعلوا ذلك، فهل بمقدورهم أن يعكسوا هولها وأثرها علينا وعلى بلدنا، مهما بلغت الموهبة والخبرة والمعرفة لديهم، ومهما توفرت لهم الفرص والإمكانيات. يبدو أنْ السؤال الأهم ليس كيف نفكر فقط، بل هل مِن المسموح أن يقوم أيّ سينمائي بذلك؟ ومَن هو الذي يريدنا أن نفعل ذلك؟ ومَن هو الذي لا يريد! نحن؟.. نعم نحن كسينمائيين نريد أن نقوم بذلك، لأنّ هذا الوطن وطننا، وهذه هي بلدنا، وهذا واجبنا، وصرخة ضميرنا تنادينا".

ذكَّرني الكلام بما قاله المخرج الروسي، أندري تاركوفسكي، في كتابه "النحت في الزمن": "حينما يخفق الفنان السينمائي في إيجاد مفتاح إبداعه الخاص، يصبح عمله عقيماً".

لا شك أنّك أنجزت فنجحت، ووجدت مفاتيح عديدة. لكن ثمّة إخفاق أو عقم أو حالة في غاية الصعوبة منعتْ صورةً ما في ذهنك عن الحركة…

أستطيع أن أقول لك إنّني حين فَكّرت بهذا اللقاء، وطبيعة ونوع الأسئلة التي من الممكن أن تُطْرّح بيننا لخلق حوارٍ يستحق النشر كنتُ متوّجساً، ولكنني سعيدٌ جداً لأنْ تبدأ هذا اللقاء باستعراض هذه الكلمات التي قُلتُها يوماً ما، والتي تُشكّل منطلقاً بالنسبة لي، ليس فقط حول عمر الزمن الذي نعيشه، ولا الزمن بحدّ ذاته، ولكن على صعيد الحال الذي تعيشه مجتمعاتنا منذ مئة عام وحتى اليوم، والتي كأنّها ذبابٌ مُلتصق لا يستطيع الخروج من مأزقه، وساهم ببقائه واستمراره كلّ الانقلابات العسكرية التي حدثت في سوريا، وهذا هو ما دعاني يوماً ما إلى أن أبدأ فيلم "الليل" بحدوث الانقلاب العسكري الأوّل سنة ١٩٤٩، أي انقلاب حسني الزعيم، الذي بدأ الخطوة الأولى لِما استمرت عليه الانقلابات العسكرية اللاحقة في كسر الحياة المدنية، ليجيء فيما بعد نظام ألغى كلّ ما هو سياسي، واختزلها بمفردة واحدة هي "السلطة".

ولا أستغرب إطلاقاً الرواية التي أشتغل عليها، منذ أكثر من عام، تبدأ بالحديث تماماً حول طبيعة وهوية المشكلة في المجتمع العربي، وغياب التطوّر أولاً على صعيد الوعي، وليس للوعي صعيدٌ إلا التاريخ والأدب. والأدب لم يَقُمْ دائماً بهذه المهمة، وإذا قام يوماً ما بها، فإنّ كثيراً ما يلقى صاحبها جزاءه اللازم، ولا أنسى ما سمعته يوماً عن كاتب سعودي كتب عن تاريخ المملكة، فكان مصيره أن يُلقى من الطائرة على صحراء "الربع الخالي".

يأخذني كلامك إلى فيلم "أحلام المدينة"، على اعتبار أنّني شاهدتُّهُ أكثر من مرّة، فاستنتجت بعض الاستنتاجات: "الجَدّ"َ يمثل الذهنية العثمانية بتجلّياتها النفسية والاجتماعية، وابنته تمثل الفترة الفرنسية، والحفيد (الصبي) لا يمثّل إلا جيلٌ مجهولُ المستقبل (بدليل أنه في نهاية الفيلم لم يكن لدى الصبيِّ من حيلة سوى أن يضرب رأسه بباب). جميعهم عاشوا صراعاً لم ينتهِ، بل هم انتهوا به، هل توافقني؟

نعم. لم يكن مصير الطفل إلا أن يدق رأسه بالباب حتى يُدمى. وهذا أيضاً ليس كمصير، بل كإشارة، لأنّه كان كبش الفداء، حيث انتهى ساقطاً على الأرض، بمعنى، أنه لن يحدث شيء على صعيد ما كان يريده هذا الجيل.

أيضاً عندما خاطب جمال عبد الناصر الشعب عبر "المذياع"، قام "أبو النور" (من شخصيات فيلم "أحلام المدينة")، وقال بصوت حماسي وحاسم: "لقد بُعث صلاح الدين من جديد"، في إشارة إلى عبد الناصر. هل كنت تُجسّد الحالة الانهزامية التي تعيشها الجموع والمجتمع، والتَّمسُّك بالأمجاد البائدة، وبالشخصيات التاريخية، وكأنّ ثمّة تكرار/ لا تكرير للماضي؟ ثمّ ألا تجد في تلك العبارة دلالة وهمٌ أو استلاب؟

سأجيبك. في الحقيقة يجب أن نضع الأشياء في ما حاولتُ التعبير عنه. لقد أردتُّ في سنة ١٩٧٤، مع بدء النظام الجديد في سوريا، وحرب سنة ١٩٧٣/ أو استعادة القنيطرة، أنْ أتحدث عن مدى علاقة السياسة بالشارع، وأردت أن أُبيّن أنَّ السياسة التي كانت في الشارع في الخمسينيات، لم تعد موجودة اليوم، لقد غابت. وحين تريد أن تُعَبِّر عن هذه الفكرة فممّا لا شك به يجب أن تستعين بالمرحلة الزمنية وثائقياً، بالمعنى الكامل للكلمة، سواء على صعيد اللون أو الايقاع أو المفردات أو على صعيد الرؤية التاريخية التي كانت سائدة يومها.

عمار البيك: شكراً للسينما...

24 نيسان 2023

عمار البيك: يا لغرابة الحياة...

17 نيسان 2023

إنّ ظهور مَلْمَحٍ وطنيٍّ صاخبٍ كـ"عبد الناصر"، كان لا بدّ من أن يولّد مرايا للماضي بمفهوم شمولي سائد أكثر مما هو مفهوم تحليلي، بالمعنى الحقيقي للكلمة. فقد كانت عبارة "لقد بُعث صلاح الدين.." لإعطاء "عبد الناصر" قيمته التحرّرية، لأنّ صلاح الدين لم يكن بالنسبة لنا، آنذاك، إلا المنتصر في حرب حطين.

إنّ المفاهيم التاريخية التي كانت سائدة في الخمسينيات ظلّت بشكل عام (على صعيد المجتمع) باقية في عناوينها أكثر مما تكون قائمة في الحقيقة وفي الواقع وفي التدقيق التاريخي الصحيح.

لكن، ربّما الكثير من الأثمان التي دفعتها شعوب المنطقة حتى اليوم سببها سياسة عبد الناصر. الرأي لمفكرين عاصروا تلك الفترة وحلّلوها وكتبوا عنها.

يجب ألا يُخفى هوية وطريقة تناول السينمائي، وعدم وضع قبعات وتدقيقات تاريخية فوق رأسها. أنا أتحدّث عن حيٍّ دمشقي في سنوات الخمسينيات، هذا الحيّ الذي عشت فيه وعشته بكلّ معنى، وما يزال صداه وكلماته ترنُّ في أذني على لسان شخصيات متعدّدة لم تَمُتْ فقط، بل محاها التراب أيضاً منذ زمن بعيد، لكنها ترنُّ. لذا لم تأت العبارة على لسان الحي، وإنّما على لسان الشخصية التي تبنَّت "عبد الناصر". وهذا الحدّ الذي يجب حمايته والحفاظ عليه، ليس فقط للأمانة التاريخية، إنّما للمستقبل. وحين تريد أن تُقدّم "كيف كنّا؟"، لا تستطيع أن تنتقد وتضيف إلى ما كنّا عليه ما أنا عليه اليوم. هذا أمر يخلُّ بالبناء السينمائي بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأنّنا في السينما (في سوريا خاصة والعالم العربي عامة) كنّا أوفياء إلى درجة كبيرة في التعبير عمّا نحن عليه.

العبارة لم تُستخدم للإساءة، إنّما لِما كان سائداً بالمعنى الإيجابي للكلمة. ولا يستطيع أحد مهما كان هناك توثيق تاريخي فيما بعد لصلاح الدين أن يقول عبارة مختلفة عن معركة حطين. لقد انتصر.. وهذه حقيقة تاريخية. وحين يرى "أبو النور" أنّ هناك قائداً جديداً اسمه جمال عبد الناصر، وُلد في هذه الأمة العطشى للتطوّر، سيقول: "لقد بعث صلاح الدين". ليس ليكون صلاح الدين الوثائقي، بل ليكون بما هو سائد.

حسناً. هذه إشكالية شائكة، ويطول الحديث فيها وعنها. استدراك آخر: مَشَاهد الفيلم (أحلام المدينة) حافلة بالعلامات والإشارات والدلالات، وأكثرها افتتاناً هو المكان الذي يمنح شاعريته على مساحة واسعة من الفيلم.

صحيح. السينما تبدأ بالزمان والمكان أولاً، ثمّ بالشخصيات. في فيلم "الليل"، كمثال آخر، أردت أن أُقسِّم الحقائق التي أريد أن أقدّمها إلى المتفرج بعجرها وبجرها، فقسَّمْتُ الزمن إلى أربعة أقسام: الزمن الأول وهو الذاكرة المحكية، والذاكرة المعاشة، والذاكرة المشتهاة، والذاكرة المتخيلة، هذه المحاولة من جهة للصدق، ومن جهة أخرى للربط، أي كيفية صياغة زمانٍ ومكانٍ وشخصياتٍ ليست هي الكاذبة والمدّعية، بل تلك التي عاشت.

سؤال من منظور الفلسفة، كيف ترى السينما كوسيطٍ جديرٍ بالثقة لمعالجة الأسئلة الوجودية واليومية؟ وهل الأفلام مجالٌ للتفكير الواعي؟

سؤال مهم. بالنسبة لي وبوضوحٍ شديد، إنّ الحياة التي عشتها لأسبابٍ مختلفة، سواء للأسرة التي أنتمي، أو افتقادي للأب مبكراً وانتقالي إلى مدينة دمشق والعيش (عاملاً) في أحد الأحياء الشعبية... كل هذا ترك أثراً عميقاً في داخلي، وهو الحاجة الكبيرة لأن أقول شيئاً، وحين أُتيحت لي الفرصة لقول الشيء، والسفر لدراسة السينما، كأنّي عثرت على الصيغة التي يجب أن أُعبِّر بها عمّا أريده.

السينما التي درستها هي في الحقيقة لا تنتمي إلى سينما بلدٍ، بل إلى "المعلّم" الذي درست على يديه مدّة خمس سنوات. هذا المعلم (ربما بمحض الصدفة التي وقعتُ فيها زمنياً في تلك السنة) كان هو الذي سيختار المخرجين الذين يريدون أن يدرسوا بمعهد السينما في موسكو.

هذا المعلم هو الذي علّمني كيفية التعبير عن النفس، وقد سألني في آخر مرّة، أي أثناء تخرجي، وهو يربت على كتفيَّ بحبٍّ: "هل تعتقد أنني علّمتك كيف تصنع فيلماً؟" (والله! وبالحرف). فقلت له: "نعم". فقال لي: "اعلم يا «ملاصك» (بالروسية) إنّي علّمتك كيف ترى نفسك، وكيف تُعبّر عنها".

لذلك حين عدت وكان أمامي ذلك الواقع في عام ١٩٧٤، كان وجعي الرئيسي في البداية هو أن أعبّر عن شعوري وأحاسيسي تجاه المدينة/ مسقط رأسي (القنيطرة)، ومنها بدأت أوّل حياتي السينمائية للتعبير عن الرؤية الذاتية، والأسلوب المُستَمَد من التجربة الشخصية في التعبير. وكما سبق وذكرتُ أنّ المكان والزمان كانا هما المحراب الذي أصلّي أمامه، لأقول ما أريد أن أقول.

لقد استطعت أن أقول الكثير سينمائياً، وفي حال عدم وجود فرص للتعبير سينمائياً كنت أجد الفُرَصَ للتعبير ورقياً وبالقلم بدلاً من الكاميرا.

على ذكر القنيطرة، في بداية المشهد الأول يظهر باص "القنيطرة - دمشق"، كأنّ الكاميرا كانت تركّز بشاعرية وحنين على الاسمين، مخترقة أشكال المكان والزمان. ما الدلالة المضمرة لهذه اللقطة؟

في الحقيقة الإجابة موجودة في المشهد التالي تماماً، وهي أنّ أحد الصبيان الصغار كان ينظر لحظتها من نافذة الباص إلى هذه المدينة، فالتفت إلى أمه، وقال: "يا الله يا أمي ما أحلى الشام، تعاي اتفرجي أديش الشام حلوة". وأنا بعدها أُظْهِرُ كيف أنّ الشام حلوة أو ينقصها شيء.

تأكيداً على جملتك الأخيرة، ما قالته الأم لولدها فيما بعد: "هاي الشام كبيرة وبتخوف".

صحيح.

والأيام أثبتت أنها مخيفة.

فعلاً.

حسناً، لكن برأيك أين تكمن المزايا أو المخاطر الخاصة التي تنطوي عليها السينما بالنظر إلى جاذبيتها الجماهيرية وقدرتها على الإثارة والتأثير، خاصة السينما العربية؟

الشعور بالاحتياج الكبير للتعبير عن نفسي. كانت السينما بالنسبة لي تنتمي إلى رؤيتي لهذا الواقع بمثالبه وإيجابياته. ولأنّني من عائلة متواضعة وفقيرة، فلا بدّ من أن تكون نظرتي تنتمي إلى شيءٍ من الفكر اليساري، أكثر مما تنتمي إلى رؤى وأفكار مختلفة. وهذه الرؤية إلى اليسار هي دائماً تنحاز إلى الشعب والمستقبل والفكر الطليعي، وبالتالي وعبر القراءات التي قرأتها خلال ذلك بالتأكيد، تولّدَ في داخلي الكثير من عناصر الفكر اليساري والرؤية اليسارية نحو المستقبل والتحرّر والبحث عن الطريقة في غياب الرؤى التي تُكبّل هذا المجتمع وتقوده تحت تأثيرات مختلفة، ربّما إيديولوجية، سواء بالمعنى المباشر أو غير المباشر.

على ذكر الماركسية والحركات اليسارية، ألا تراها وهماً؟ ليس في سؤالي رفض أو قبول لها، إنما أريد أن أرى كيف تراها من زاوية نظرك؟

سؤالك في الحقيقة وفي جوهره عنوان مهم جداً، هو ألا ترى في ذلك الفكر نوع من اليوتوبيا؟ أنا أجيب عنه بشكل علنيٍّ وصريحٍ: أنا لا أرى في ذلك يوتوبيا، بل أرى أنّ هذه الأفكار هي الصالحة تماماً لو تحوّلت المجتمعات إليها في ذاك العصر. لا تنسى أنّ العصر اليوم مختلف، واختلافاته هو نتيجة المعطيات التكنولوجية والتطوّر الإلكتروني والفضائي العميق.

اليوم أشبه باليوتوبيا لأنّ العصر قد تغيَّر، ولأنّ بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والحرب الباردة لم تكن المجتمعات في طور التطوّر المحض، إنّما كانت تحارب عدوّها، وسقطت هي نفسها في شَرَك الكثير من المثالب التي قصمتْ ظهرها.

سؤدد كعدان: الواقعيّة السحريّة تتسلل إلى كلّ أفلامي

15 تموز 2021

دعني أضرب مثالاً على الصعيد الشخصي. حين ترى الإنسان وتؤمن بسلامة ما يفكّر به وما يحسّه، وحين تحصل معه أيّة مشكلة لها علاقة ببنيته الفيزيولوجية يصبح إنساناً آخر، يُصبح تفكيره نحو اتجاهات أخرى. لذلك لا أرى الفكرة خاطئة، وإنّما أرى أنّ العصر اختلف، وبهذا الاختلاف والمثالب التي لا حدود لها، والتي كانت قد نشأت خلال تحقيق وإنجاز هذه الأفكار. هي أنجزت مرحلة من مراحل: القضاء على الفقر، وحالة التخلف التي يعيشها المجتمع في بدائيته، كما كانت عليها روسيا قبل ثورة البلاشفة. وحين سقط الاتحاد السوفياتي كانت روسيا قد أصبحت دولة أخرى، يجد الإنسان فيها غذاءه وعمله ومكان إقامته ونومه. هناك الحياة قابلة للعيش، لكن فوق رأسه سلطة وقعت في البيروقراطية والفساد الذي لا حدود له، مما جعل صورة هذه المجتمعات مختلفة.

هل كانت الأفكار خاطئة أو يوتوبيا أم لا؟. لم تكن كذلك، لكنها تعرّضت إلى الانتهاك بعد أن جسَّدت الكثير من أفكارها ومراحلها على صعيد الواقع، وتحوّل المجتمع إلى مجتمع في حدوده الدنيا، لا فقر فيه، وإمكانية وجود فرصة للعيش والطعام والنوم والهدوء.. إلى ما هنالك من أفكار.

وهذا أيضاً موضوع يطول الحديث فيه.

يطول جداً.

يوظِّف السينمائي أشكالاً أخرى من الفنون. برأيك هل التأثير الحاصل نابعٌ من قدرة السينما بحدِّ ذاتها، أم بتوظيفها لتلك الفنون؟

بالتأكيد هي نتيجة للفنون التي أصلاً ساهمت في صناعتها عملياً، وتطوّرها ونشوء الاتجاهات والمخرجين الكبار، حيث لا يمكن الحديث عنها دونهم.

التدريس والورشات التي قمتُ بها أتاحت لي الفرصة إلى رؤية السينما من جديد، أي من خلال إنجازاتها. منذ أن ولدت السينما كانت المحاولة ليست في نقل الصورة الثابتة إلى صورة متحرّكة، إنّما تحوّلت إلى فن، وهذا الفن إنّما تعرَّض إلى التطوّر والتجديد منذ اللحظة الأولى، ومنذ الفيلم الأول، وحتى ذكرى مئة عام، وسوف ترى صفحات لا حدود لها من التطوير والرؤية، وكلّ فيلم أضاف للآخر شيءٌ جديدُ، إمّا على صعيد الصورة أو الضوء أو الكلام أو الحوار، وتطوّرت السينما إلى ما هي عليه منذ الفترة التي بدأت فيها العمل. هذا لم يكن غائباً بالنسبة لي إطلاقاً، وربّما هذا الشوق العميق هو الذي أتاح لي أن أقرأ الأدب الجيّد، وأشاهد المعارض الجيّدة. بمعنى، كيف تستطيع أن تكون نفسك بعد أن ترى اللوحات التي رسمها الفنان الهولندي رامبراندت على سبيل المثال/ وبعد أن تشاهدها وتجلس وتفكر: كيف أبدع هذا الرجل هذه اللوحات؟ ما هي الوسيلة والأساليب واللون والضوء؟ وتصبح عبداُ يقف أمام هذه الإمكانيات. هكذا، حين أبدأ بصناعة الفيلم، أعتبر نفسي في حالة صلاة.

اسمح لي أن أحيلك إلى هذا الجدل الفلسفي. كان الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني ثيودور أدورنو متشائماً من قدرة السينما على دعم الحرية السياسية والاجتماعية والفكر الإبداعي، وعكسه كان مواطنه الفيلسوف فالتر بنجامين. مع مَن أنت؟

مع إمكانيات السينما.

هل السينما تُحقّق؟

نعم. لأنّني من النوع الذي يعتقد ويحلم، ليس كانكسار بل كأمنية، بأنّ السينما بلا حدود في قدرتها على التعبير.

السينما ليست مطلقة، بل هي ظواهر إلى درجة لا نستطيع أن نقول هناك سينما في العالم بل هناك أفلام، وكلّ فيلم كان يجعلنا نرى قدراتٍ لم تكن مُكتشفة من قبل بنفس الدرجة، وهكذا... لذلك أنا مع التفاؤل برؤية السينما. ولكن، تحت "ولكن" نضع عشرات الخطوط اليوم، السينما ليست أمام الطريق نفسه التي سارت عليه قبل مئة عام. هي اليوم أمام طريق آخر سينتهي تدريجياً بانتهاء صالات العرض والفرجة الجماعية، وبانتهاء إمكانيات التصوير المتاحة أمام البشر كلّهم إلى حدّ أننا مُقْدِمون كما أتوّقع خلال الأعوام الطويلة القادمة إلى نهاية مهنة السينمائي وظهور السينمائي أيٍّ كان. اليوم نرى بدايات هذا الطريق: تستطيع أن تتعلّم كيف تُمسك الكاميرا، وتصنع وتُحقّق فيلماً من الانترنت، وليس عبر المؤسسات والإنتاج. ستصبح أنت السينمائي، ولست بحاجة إلى مُحتَرِف آخر، والذي قد يصنع فيلماً عميقاً وواضحاً ودقيقاً وعظيماً لكنه لن يلغيك.

هل يكفي التعبير من دون التغيير؟

يجب أن نرى العالم ككل وليس كما نحن فيه، وأنا أعتقد أنّ السينما ما تزال قادرة على أن تساهم وتساعد على تطوّر الكثير من المجتمعات التي تخرج من البدائية، كإفريقيا على سبيل المثال، وكأنّها تخرج اليوم وللمرّة الأولى وتكتشف أنّها لا تجد طعامها أمام هذا الاستثمار والنيوليبرالية التي هي في الحقيقة المحطة التالية لسقوط الاتحاد السوفياتي. هذه المحطة جاءت لتُعيد طرح القضايا بشكل أوسع، لكنها لم تصل إلى بلدان تتحرّر اليوم من الاستعمار ومن الجوع. ولذلك، أرى أنّنا أمام محطة قد يحصل فيها انقلاب في الوعي، ليس في اكتشاف العالم وإنّما في اكتشاف الأدوات. ما سيُؤدي إليه الذكاء الاصطناعي، ليس فقط على صعيد السينما وإنّما على صعيد الوعي أيضاً، إلى الكثير من الاحتمالات غير الضرورية للإنسان قبل إنجاز الوعي. وربّما على صعيد السينما سيلغي الكثير من طاقاتها، ويضيف إليها الكثير من الطاقات الجديدة والمختلفة.

أما قضايا التحرّر ورؤية العالم فقد أصبحت الآن في مرحلة صعبة، وكأنّنا ننتقل إلى عصر "الكومبرادور" من جديد، والنيوليبراليزم الجديدة التي تريد أن تبتلع العالم، وليس صراع الحروب الراهنة الموجودة سواء في أوكرانيا أو في فلسطين إلا أحد الأمثلة الفاقعة عن ذلك.

قد لا نستغرب أنّ الأجيال القادمة ستدوس على المفاهيم التي كانت لدينا، وتعيش على أفكار ومفاهيم جداً مختلفة عمّا كنّا عليه.

كلام جميل يجعلني أُحدّد سؤالي التالي. نحن في عصر الصورة، والعالم في حرب شرسة بين الرأسمالية وسيطرتها على الدول الفقيرة من أجل السيطرة على الصورة، خاصة الصورة الإشهارية: التلفزيونية، السينمائية.. هل نحن واعون إلى هذه المسألة، أي إلى سلطة الصورة وسطوتها؟

لا أريد أن أكون متنبئاً وهو أمر لا أحبّه أبداً، أي أن أتنبأ بما سيأتي، لكني أعيش التساؤل الذي تسأله أنتَ، وأشعر بأنّ التطوّر التقني والتكنولوجي السائد، سواء فيما يخصّ اكتشاف الفضاء أو اكتشاف الثغرات وتبديل الحقائق أمام الذكاء الاصطناعي، يضعنا أمام التساؤل أكثر مما يضعنا أمام جواب.

حسناَ. سؤال خاص، أُثير حوله الكثير من اللغط والغلط في عام ٢٠١٤، تمّ توقيفك وأنت في طريقك إلى سويسرا، وكان فيلمك "سُلَّم إلى دمشق" ضمن الأفلام المشاركة في مهرجان جنيف السينمائي. حدثني عن ملابسات التوقيف، وعن دلالات العنوان؟

لنبدأ من الفيلم "سُلَّم إلى دمشق"، في الحقيقة هو شهادة منّي تجاه ما بدأ يحدث في سوريا في سنة ٢٠١١، ولذلك بدأت الكتابة في العام ٢٠١٢، وهذه الكتابة والتصوير هي التي أدّت إلى الوصول إلى سنة ٢٠١٤.

أفهم من ذلك أن السيناريو لك؟

لي ولصديق.

أكمل لو سمحت.

وفي الفيلم، وبعد استعراض الشخصيات المتعدّدة والمختلفة التي تعيش في بيت واحد/ فضاء الفيلم، هو الذي قادني (وهذا لم يكن في السيناريو) إلى أن يغضب أحد الأشخاص القاطنين في البيت ويسحب سُلَّماً خشبياً ويصعد به إلى سطح البيت ويطلّ على دمشق وأصدقاؤه يمسكون له السُّلَّم، ويصرخ: "حرية". هذا ما كان عليه الفيلم. وقد عُرض للمرّة الأولى في مهرجان تورونتو/ كندا، الكبير والعالمي، وقُدِّم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية الهامة.

هالة العبدالله: معياري الوحيد هو الحريّة

05 أيار 2021

أما فيما يتعلّق بذهابي إلى جنيف، فيومها لم يكن فقط لعرض الفيلم، لأنّي كنت رئيس لجنة تحكيم مهرجان أفلام الشرق بجنيف. وفجأة، عند الحدود السورية اللبنانية تبيَّن (بكلّ رُقي، حقيقةً) بأنّ ثمّة قرار يتضمن منعي من السفر. من جهة، هم استغربوا، وأيضاً أنا، وقرار المنع لا يخصّ الفيلم أبداً، وقد قيل لي أنّ الحل هو مراجعة "الفرع" الذي طلبني، ورتبوا لي الأمر، حيث أعادوني بسيارة خاصة. بعد ساعة أو أكثر كنت في "فرع الأمن الخارجي"، والتقيت هناك بالضابط المسؤول، فسألني سؤالاً لا ينتمي إلى الثقافة، ولا إلى شيء من هذا القبيل، لكنه سؤال غريب، فقلت له: إطلاقاً ليس لي علاقة بالأمر المطروح. بعدها أرسل الضابط برقية تتضمن السماح لي بالسفر. وخشية ألّا تصل البرقية في اليوم نفسه عُدّتُ إلى بيتي، وإذ كلّ وسائل الإعلام تذكر ذلك، فقرّرت ألّا أذهب إلى جنيف يومها، ليس إلّا لأسباب شخصية.

لم يسألني أحد عن الفيلم، حيث كنت أتوّقع أن أُسأل. وإلى اليوم، على الرغم من أنّ الجهة المنتجة للفيلم وضِعته مباشرة على الأنترنت ويمكن مشاهدته مقابل مبلغ معيَّن، وبالتالي كان الفيلم قد عُرِض وانتشر، لكنّني لم أُسأل عنه. ولا يوجد قرار رسمي بالمنع، أو بالسماح بالعَرْضِ.

لكن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر اعتقالك وتوقيفك قرابة خمس ساعات، وأن الخارجية الفرنسية طالبت بالإفراج عنك..

أبداً. كلّ الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام غير صحيحة.

سؤال يتفرّع من السؤال السابق، برأيك ألا تكون للسياسة يدٌ في قبول أو رفض أفلامٍ معينةٍ في مهرجاناتٍ معينةٍ. مثال: فيلمك "سُلَّم إلى دمشق"؟

طبعاً. سوريا سقطت في حرب إعلامية واضحة وسريعة ويومية، منذ أن بدأت الأحداث.

دعني أضرب لك مثالاً آخر عن واقع السينما: لم تنهض السينما السورية هذا النهوض إلا بوجود مخرجين مهمين تناولوا الواقع السوري بشكل صحيح. وحين كنّا نريد أن نتناول هذا الواقع بشكل صحيح كثيراً ما كنّا نواجه الصعوبات والعقبات.

حين عُرض فيلم "الليل" عَرْضَه الرسميِّ الأول، لاقى انتقادات سلطوية عديدة. لذلك، فإنّ المؤسسة العامة للسينما التي هي الشريك الأساسي في إنتاج هذا الفيلم لم تَعْرِضه إلا أسبوعين تقريباً ولمرّة واحدة، لأنّها التزمت بعقد أسبوع للأفلام اليوغسلافية، وبعدها لم تعرض فيلمي مرّة أخرى. والانتشار الكبير للفيلم واهتمامي الشديد به هو الذي جعل الجامعات ودور الأرشيف في العالم (ابتداءً بأمريكا وانتهاء بكامل هذه الجهات في البلدان الأخرى) تطلب نُسَخَاً من هذا الفيلم ووضعه في أرشيفاتها. فكيف تريد أن أحصل على السماح بعرض فيلم "سُلَّم إلى دمشق"، بعد سنوات عديدة؟

ولذلك نشأت تلك المشكلة بيني وبين إنتاجات المؤسسة، وهي لم تُنتج لي فيلماً بعد فيلم "الليل"، أي منذ عام ١٩٩٢. والأفلام التي حقّقتها كانت كسينما مستقلة، وبتمويل ومساعدة من الجهات السينمائية الأخرى، وهي أفلام كثيرة وعديدة لم تتح للمتفرّج السوري مشاهدتها، مثل "باب المقام" و"المهد"..

لكن هذه المشكلة لم تعد بالنسبة لي مهمة بعد أن حصل في بلدي ما حصل من بؤس ومؤامرات، وهذه هي المشكلة الرئيسية، أي بلدي. وكلّ السيناريوهات التي كتبتها بعد ذلك لم تتحقّق. وحتى الأخير منها، وكلّ ما أريد أن أحقّقه كان من خلال مراكز التمويل الخارجي. واليوم أنا ناقم على مراكز التمويل الأوروبية، لأنّني أعتبر بأنّ أوروبا لم تعد تريد أفلاماً سينمائية حقيقية، بل أفلاماً تساهم في المعركة المكرّسة في الوقت الحاضر ضد بلدنا سوريا.

برأيك هل مشكلة منع فيلم "الليل" وما تلتها من مشكلاتٍ أخرى حول أفلامك، والسيناريوهات التي لم تتحقّق.. هي أنّك تروي رواية مخالفة لرواية السلطة؟

لا أروي في أيّ فيلم من أفلامي رواية السلطة، لأنّ الفن والسلطة لا يلتقيان. الفن والتعبير بحاجة إلى حريّة، حريّة المبدع وحريّة الوعي وحريّة التلقي.

للتوضيح، أعيد السؤال: هل أفكار الفيلم وجدت خارج الخطاب السياسي السائد؟

الرد على السؤال بسؤال آخر: هل لدى السلطة السياسية قراءة للتاريخ؟

ذات يوم، قلتَ: "يصطادك السؤال، فلا تجد إلا أن تتجرعه بألم، وترفض أن تصطاده أنت لتستعرض مهارتك في أن تحوم حوله دون أن تقوم بمكاشفة حقيقية وصادقة… فالسؤال دون الحرية مع نفسك لا قيمة له. فالسينما التي أعرفها والتي اخترتها لا يمكن تحقيقها «تحت الأرض»، ولا بد من أن تكون عَلَنيّة، وبلا مال لا تتحقق". سؤالي هو: ما الذي كان يدور في رأسك وقتها؟

كان يدور في رأسي السؤال دائماً: كيف أريد أن أحقّق ما أريد من أفكار في فيلم كما أهوى وأشتهي وأتمنى وأرى؟ لذلك كان لا بدّ لي من أقول إنّ السينما لا تتحقّق في القبو، إنما في صورة علانية. ولتحقيق الفيلم، فإنّ الأمر يحتاج إلى المنتج والمُموِّل. ولذلك قلت قبل قليل إنّني أكتب سيناريوهات ولا أُحقّقها اليوم، وليس لديّ من فرصة إلا نشرها، وهذا بالنسبة لي أضعف الإيمان، لكنه إيمان من نوع آخر، هو الكتابة.

هل لـ "أمك" أثر، أو كانت سبباً في توجُّهك إلى الصورة السينمائية؟

أبداً، لم تكن إلا سبباً في أننا عشنا بكرامة وبرزقنا الذي نحقّقه بعملنا. علمتنا منذ اللحظة الأولى التي فقدنا فيها والدنا، وقالت: "إذا عَمِلْتُم فسيكون لدينا خبز". ومنذ هذا الشعار بدأت حياتي العملية، فاشتغلنا وأكلنا خبزنا من عرقنا، وربّما حتى اليوم.

كتبت العديد من الكتب عن السينما والصورة وأشياء أخرى: "وحشة الأبيض والأسود"، و"مذاق البلح".. هل خيّبت الكاميرا ظنّك حتى ذهبت مذهب الكتابة النظرية عن الصورة؟

أبداً. السبب الوحيد هو أنّني قرّرت أن أكون كاتباً قبل أن أكون سينمائياً. وبالصدفة المحضة أصبحت سينمائياً.

أخْرَجْتَ فيلماً عن الفنان يوسف عبدلكي. سؤالي مزدوج: الأول تقنيٌّ: ما العلاقة بين الصورة السينمائية والصورة التشكيلية؟ والثاني وجدانيٌّ: ما الذي وجدته في حياة عبدلكي وتجربته؟

قبل أكثر من ثلاثين عاماً أُتيحت لي الفرصة أن أرى العدد القليل من اللوحات والمحفورات التي حققّها يوسف، والمُقام في معرضٍ ما في دمشق. ومنذ تلك الأيام كانت تتولّد لديّ من التساؤلات والمؤثرات التي تجعلني أنظر إلى هذا الفنان نظرة ذات أهمية بخصوصيتها وفرادتها. وفي نفس الوقت، كنت أرى الكثير من المعارض المُقامة للفن التشكيلي السوري، ولديّ تقديرٌ كبيرٌ للعديد من الفنانين كنذير نبعة والروّاد الاوائل، لكنها لم تكن مماثلة لأعمال يوسف.

وحين أُتيحت لي الفرصة، للمرّة الأولى أن ألتقي هذا الإنسان، كنت ألاحظ أنه مشاغب ودافئ وصدوق وصديقٌ حقيقيٌ وفعليٌّ، فرأيت أنّ أحداً لم يحقّق عنه فيلماً كما أرى. ونتيجة عودته إلى دمشق في 2007، بدأت أتابع قليلاً ما يحصل لديه من تطوّر وبناء للوحة. وفي مرحلة من المراحل، شعرت ضرورة أن أحقّق له/ وعنه بورتريه يشمل كلّ ما لديه من عناصر أساسية في الفن التشكيلي السوري، وخاصة أنّ لديه أرشيفاً مهماً لبقايا لوحات كان قد رسمها، وكان هذا البورتريه.

عنوان الفيلم "أنا يوسف يا أبي" يحيلنا إلى قصة النبي يوسف، ما وجه الشبه والاختلاف بينهما؟

صحيح. في الحقيقة ومنذ أن بدأت بتصوير الفيلم، وفي رأسي عنوان واحد هو "يوسف عبدلكي". لكنّني خلال التصوير اكتشفت بسرد عبد لكي، وبما دفعته إليه عن حكايات عديدة، سواء في الطفولة أو فيما بعد، اكتشفتُ التأثير الكبير لكثير من العناصر التي تُشكِّل شخصيته لأبيه وتأثيره عليه، وضمَّنتُ الفيلم هذه الحكايا حول الأب الذي (كما أُحسّ) له أثرٌ قويٌّ عليه. وكما هي قصة سيدنا يوسف كان لا بدّ من أن تستخرجه من الجُبٍّ، ليقول: "أنا يوسف يا أبي". بمعنى، في الفيلم، وكأن عبد لكي يريد أن يقول أيضاً: "وأنا يوسف يا أبي".

عن إسهامك في تحويل رواية "فقهاء الظلام" لسليم بركات إلى فيلم. الرواية مركَّبة وصعبة، بضرورة لغتها العالية وثيماتها التي تنزلق نحو التعدّدية، والانفتاح الدلالي الهائل. كيف فكَّرتَ بها كسينمائي، ولِما لم يُنْجَز الفيلم؟

تعود القصة إلى زمن يكاد أن يكون أشبه بعناوين في ذاكرتي. أولاً، قرأت الكثير لهذا الكاتب الكبير، وأعتبر روايته هذه واحدة من أهم الروايات التي كتبها، وقد خلقتْ في داخلي إثارة كبيرة، لكونها تحدث في زمن ما، سواء كان ذو بُعد تاريخي أو راهنٍ بالنسبة لي. لكنني كالعادة لم أبدأ بتحقيق هذا العمل بالكتابة/ السيناريو، نظراً لطاقاتها العميقة والمتعدّدة، قبل أن أطمئن إلى احتياجاتها الإنتاجية المالية الكبيرة ووجود المنتج وإمكانية التمويل.

في تلك الأيام، لم تلقَ الرواية وسليم بركات أيُّ اهتمام، لا من الجهات المنتجة بشكل رسميٍّ أو خاص، فكان لا بدّ أن أضعها في إطار الانتظار. ولا أُخفيك أنّه في سنة 2005 اقترحتها ثانية على صاحب دار المدى، الصديق فخري كريم، والذي رحَّبَ بذلك للوهلة الأولى وأبدى استعداده لتمويل العمل، لكن الحرب التي حصلت في العراق طيَّرتْهُ من دمشق إلى بغداد، وطارت معه الرواية. وربّما اليوم قد لا تتوّفر لديّ الطاقة والإمكانية للعودة إليها، لذا أريد أن أحقّق ما أريده قبل أن أقول وداعاً.

العمر الطويل. هل تُفكِّر بينك وبين نفسك بالعمر الذي قضيته في السينما، ومع الزمن أصبح لديك أرشيف لا يُستهان به من أفلام وسيناريوهات وحكايات.. إلخ، ما مستقبل هذا الإرث الفني؟ أتقول مثلاً: لا بدّ من وجود أحد ما ليستنطق هذه الكلمات والصور الصامتة، فيما بعد؟

أقول لك بصراحة، لا أفكر بذلك ولكنّني أسعى إلى ما أستطيع أن أحقّقه، طالما لديّ نَفَسٌ أتنفسه. مثلاً، سأنشر "مذكرات موسكو.. ست سنوات"، بعنوان "ماصك ڤا"، وفيها إشارة مهمة لرؤيتي لهذا المجتمع. أيضاً في ذهني مشاريع روائية أعمل عليها لمحاولة ما يمكن استدراكه من هذا الأرشيف.

كلمة أخيرة…

أريد أن أقول لك كانت لديّ فرصة نادرة لتحقيق فيلم من سيناريو لي، وأتمنى تحقيقه، ووجدت منتجاً فرنسياً لإنتاجه والتقيت به في بيروت، وكان على استعدادٍ أن أُحقّق هذا الفيلم، فطلب مني أن تكون المَشاهد الداخلية مُصوَّرة في فرنسا، وقال ذلك بوعي المنتج السينمائي، ومعتقداً أنّي سينمائيٌّ ذكيٌّ، وسيقبل تصوير المَشاهد الداخلية في بلد آخر وسيكسبنا نصف ميزانية الفيلم. (اسمعني) سأفصّل لك الكلمة التي لم أقلها: رفضتُّ، فدُهشَ واستغربَ. قلت له: لا أريد أن أُصوّر أي شيء خارج سوريا، لأنّني أريد أن أتنفس الهواء ذاته خلال التصوير، (يصمت). فأعتقدُ أنّه يومها فكَّرَ المنتج بأنني لا أملك الذكاء اللازم للسينمائي، ثم ودَّعْتُهُ لأنّني كنتُ مُضطراً أنْ أبدأ تصوير فيلم "سُلَّم إلى دمشق"، مُعتقداً أنّني بعد إخراج الفيلم سنعود ونتحدث. حققتُ الفيلم، ولم أتصلْ به. أي أنّني حرَّمتُ نفسي فرصة تحقيق هذا الفيلم. لذلك أقول لك كلمة الفصل: لا أتمنى ما جرى في هذا البلد، ليتني يكون لدي الوقت لأرى متى سننهض من جديد. نقطة على السطر.

النهوض من جديد في رأيي، كلمة تمناها السوري منذ اتفاقية "سايكس بيكو"، والآن، وقد مضى مئة عام ولم نراه. هل يوجد أفظع من هذه الخاتمة؟!