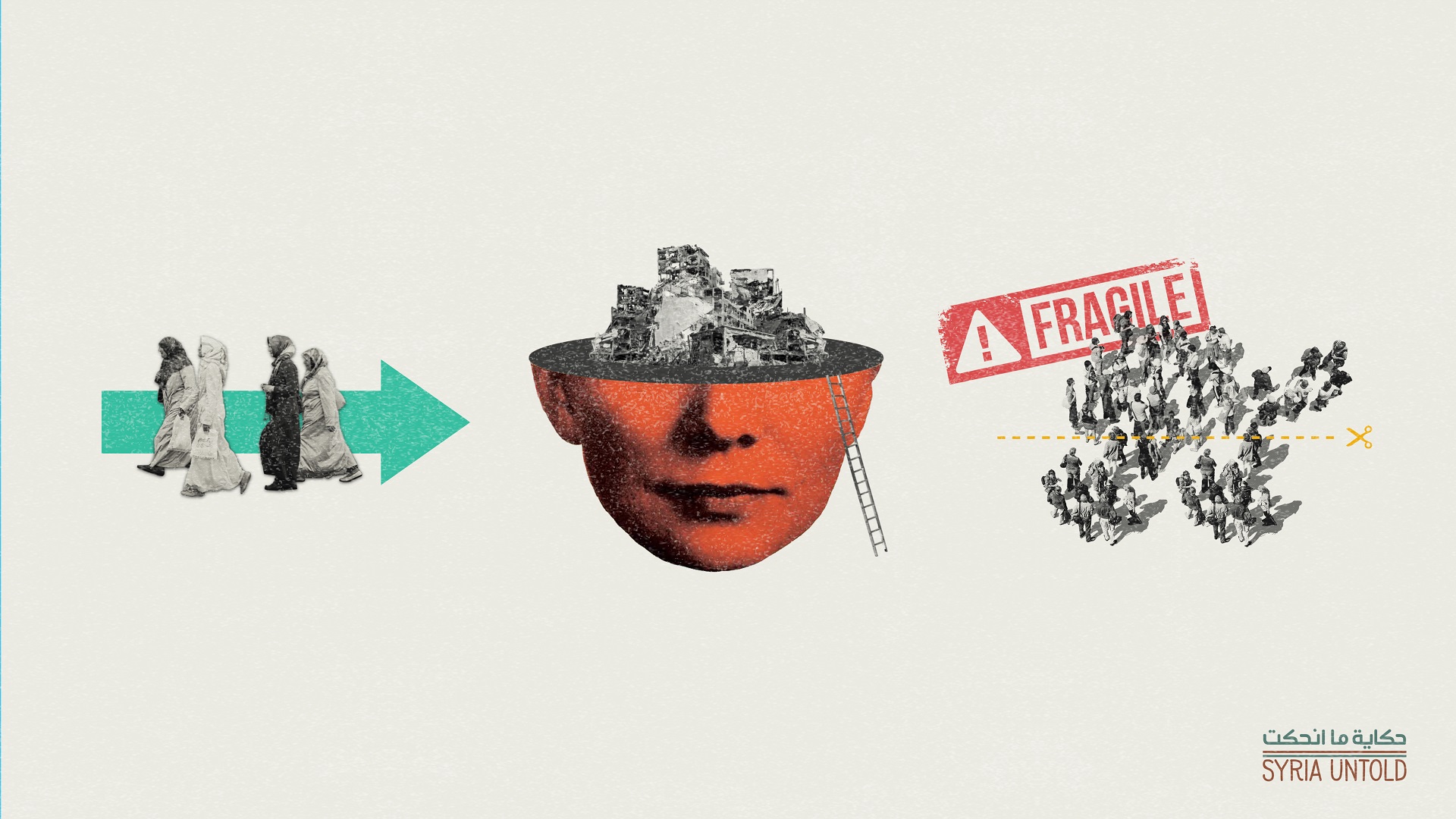

(دمشق)، نظرة عامة إلى الشوارع، الحدائق، وسائط النقل وسوق العمل، ستكشف حضور النساء الطاغي بشكلٍ ملفتٍ وسهل الملاحظة. مشهدٌ يفضح إقفار البلاد من رجالها، خلال سنوات الحرب، نتيجة الموت، الاعتقال، السفر واللجوء، بالإضافة لغياب معظم من بقي منهم في الداخل عن مظاهر الحياة الاجتماعية والمدنية بسبب انخراطهم لسنواتٍ طويلةٍ في ميادين العمل المسلح أو بسبب شلل حركتهم وامتثالهم للإقامة الجبرية في البيوت، والتي فرضها الخوف من الاعتقال وشبح الخدمتين الإلزامية والإحتياطية. كل ذلك خلق واقعاً ديموغرافياً واجتماعياً جديداً يستدعي الإهتمام كونه بات يشكل مخاوفاً وتحدياتٍ كبيرةٍ للنساء، اللواتي اقتربت نسبتهن، بحسب بعض التقديرات والتقارير، إلى ما بين 65 و70% بعد أن كانت قبل الحرب تصل إلى 49% مقابل 51 % للذكور.

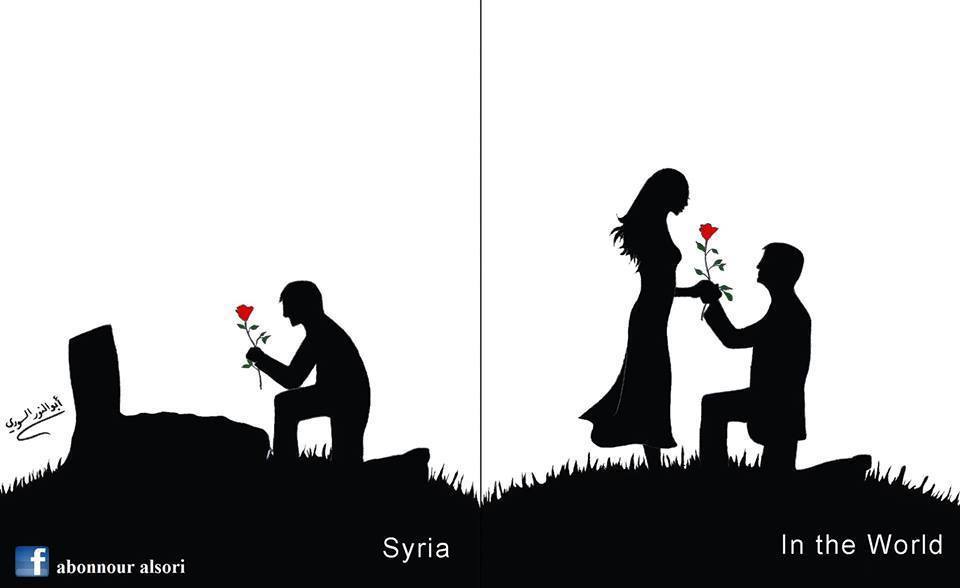

فرص الحب تتضاءل

يوماً بعد يوم، تتضاءل أحلام وفرص الكثير من النساء في إيجاد فارس الأحلام أو حتى في الدخول في علاقة حب. وترى خريجة علم الاجتماع سلمى (25عام) أن إيجاد تلك العلاقة "يحتاج إلى بيئة خصبة تتوفر فيها المصادفات والمواعيد، لكن معظم البيئات غدت مقفرة من فرسان الأحلام المفترضين"، فأغلب الشباب الذين أعجبت سلمى بهم وشعرت بانجذاب نحوهم "بمجرد إنهائم للدراسة أو استنفاذ فرصهم في التنصل من الخدمة العسكرية، سافروا قبل أن تشق قصة الحب طريقها".

وتتساءل سلمى الموظفة في شركة للشحن والحوالات المالية: "أين سأجد نصفي الآخر إذا كان كل من ألتقيهم نساء؟". وتنعدم أيضاً فرص الحب في مكان عملها، حيث تقول "نحن ثمانية فتيات مقابل رجلين، واحدة من بيننا تعيش قصة حبٍ حقيقية، فيما تعيش أخرى حالة حب افتراضية عبر الفيس بوك".

وقد حاولت سلمى البحث عن بيئاتٍ جديدةٍ قد توّفر لها فرصة اللقاء بحبيبٍ ما، فصارت تذهب في بعض الرحلات وتخرج كل أسبوعين مع فريق مسيرٍ رياضيٍ لرواد الطبيعة، لكنها لم تحقّق مبتغاها. وتوّضح لحكاية ما انحكت السبب بقولها "في أغلب الرحلات وجولات الفريق التي خرجت بها كانت نسبة النساء تفوق السبعين بالمئة، أما الرجال الحاضرون فمعظمهم كانوا مراهقين أو كهولا".

وليس حال المترجمة رحاب (28عام)، التي تسكن مع سلمى في بيتٍ واحدٍ، بأفضل من صديقتها، حيث تابعت حديث الأخيرة خلال لقائنا معها لتقول: "قبل سنواتٍ كنا نتعالى على كثيرٍ من الشباب الذين يحاولون التقرب منا، ونرفض الدخول في معظم العلاقات العاطفية المتاحة، واليوم صرنا نتمنى أن يعترضنا أحد بنظرة إعجاب أو عبارة إطراء، حتى ولو من باب المجاملة".

وتضيف رحاب بنبرة ممزوجة بطعم الألم "توقفت عن وضع المكياج ومواكبة الموضة والأناقة منذ زمن، وقد نسيت أنني أنثى، فأنا بالكاد أنظر إلى المرآة، فلماذا ولمن سأتزين إن كنت لا أرى سوى صديقات فقط؟"، وتنظر إلى سلمى ممازحةً ومتحدثةً بلهجةٍ ساخرةٍ "أحاول أن أبدو كرجلٍ لكي تقع سلمى في حبي فيبدو أنه لا خيار أمامها سواي".

وفي ظل انعدام فرص الزواج وتفاقم ظاهرة العنوسة، تضطر اليوم العديد من الراغبات بالزواج إلى القبول برجل متزوج. وقد انصاعت عائلات كثيرة لخيار تزويج بناتها هذا الزواج، وهو أمرٌ بات مقبولاً في كثيرٍ من المجتمعات، بعد أن كان قبل الحرب ينحصر في بيئاتٍ ضيقة، خاصة بعد خروج أصوات دينية عديدة (على رأسها القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي) تنادي بتعدد الزوجات لإنقاذ أرامل الحرب والحد من العنوسة التي اقتربت نسبتها لدى الإناث من السبعين بالمئة، لتحتل سوريا موقعاً متقدماً بتلك النسبة.

الموظفة الحكومية ندى (36 عام)، كانت ضحيةً لهذا الواقع الذي لم يجبرها على الزواج من رجلٍ متزوجٍ فحسب، بل ويكبرها بعشرين عام. وعن سبب زواجها تتحدث لـ "حكاية ما انحكت" بحزن وأسف "بعد أن أصبح أمر زواجي من شريك الحياة المشتهى بعيد المنال، صرت أخاف من الوحدة وباتت تتفاقم حاجتي لرجلٍ يملأ حياتي ويمنحني الاستقرار ويحقق لي رغباتي الجسدية والعاطفية، لكنني لم أجد بعد صبرٍ طويل سوى زوجي، فجميع الرجال الذين تعرفت إليهم خلال السنوات الماضية (على ندرتهم) كانوا عازفين عن الزواج لأسبابٍ تتعلق بالسفر، تردّي الوضع المعيشي، الألم الدائم وانعدام الشعور بالأمان والاستقرار، بالإضافة للخوف من فكرة الإرتباط وبناء الأسرة، في بلاد يحضر فيها الموت بكثافة وتفتقر لأبسط مقومات الحياة".

وتضيف ندى التي ستضع جنينها بعد أربعة أشهر "لطالما حلمت بإنجاب طفلٍ، وكانت هواجس الحرمان من الأمومة تؤرقني كل يوم، لذا كان علي أن أقدم تنازلاتٍ كبيرةٍ لأحقق حلمي فاغتنمت فرصة زواجٍ قد لا أجدها مرة أخرى".

زوج ندى لم يقدم لها شيئاً من مواصفات الشريك الذي حلمت به، فهو يقيم في منزلها المستأجر الكائن في منطقة الدويلعة، وبالكاد يزورها مرتين في الأسبوع، ولكن رغم ذلك يبقى "الرمد خير من العمى" بحسب تعبيرها.

التأجيل الذي طار (1)

25 أيلول 2017

عند سؤال أم محمود،النازحة من منطقة عربين في الغوطة الشرقية عن سبب مزاولتها لعملها هذا، روت لنا حكايتها منذ البداية: "قتل زوجي في منتصف العام2013 بقصف للطيران على بلدتنا. ثم خسرنا منزلنا الذي دُمِّر بالكامل لننجو من الموت بأعجوبة، ما اضطرني للنزوح وأطفالي إلى دمشق، حيث مكثنا لعامَين في أحد مراكز الإيواء في منطقة الزاهرة".

تتابع أم محمود لحكاية ما انحكت دامعة العينين "بعد أن أخرجونا من المركز الذي تم إغلاقه، كان عليّ إيجاد عملٍ يعينني على تأمين لقمة العيش ودفع إيجار المنزل، وإبعاد شبح الفقر والحاجة عن أطفالي وتمكينهم من متابعة دراستهم، فبدأت أعمل في تنظيف البيوت والمكاتب وفي شطف الأدراج إلى أن تمكنت من جمع مبلغٍ ماليٍ صغيرٍ ساعدني على البدء بعملي هذا، والذي أزاوله منذ حوالي ثلاث سنوات".

وعن أثر هذا التغيب على الأطفال يقدم الخبير الاجتماعي بعض الأمثلة لـ"حكاية ما انحكت" عن أطفال زاروا مركز الرعاية حيث يعمل "سجلنا حالات تحرّش بين الأخوة خلال فترة غياب أمهم عن المنزل، وتحدث بعض الأطفال عن استغلال الجيران لهم وتسخيرهم في أعمال متعبة، فيما تحدث آخرون عن تعرضهم للعنف أو التحرش الجنسي، من قبل بعض غرباء الحي الذي يسكنونه، خلال لعبهم في الشارع".

ونتيجة لذلك الواقع اضطرت بعض الأمهات لاصطحاب أطفالهن إلى العمل. من بينهم أطفال رضع. وقد ترك هذا الأمر آثاراً سلبية عليهم إذ تعرفوا إلى قذارة وقسوة الحياة وذاقوا طعم الذل والمعاناة قبل أن يتعرفوا إلى طفولتهم. وفي هذا السياق يشير الباحث إلى أن أغلب الأطفال "يقتدون بشخصية ذويهم ويتأثرون بها" ما يعني أنّ من نشأوا مع أمهاتهم في بيئات العمل "سيشهدون مستقبلاً قد لا ينذر أملا". وعن ذلك يعطي مثالاً "عند سؤالنا لطفلة عمرها 10 أعوام، عن حلمها المستقبلي، أجابت بأنها ترغب أن تصبح عاملة تنظيف للبيوت والمكاتب، وقد تبيّن أن أمها كانت تصطحبها معها إلى ذات العمل. فيما تلخص حلم طفلٍ آخرٍ في أن يصبح بائع سجائرٍ على بسطة".

خلال السنوات الماضية اضطرت بعض النسوة لمتابعة أعمال أزواجهن، الذين غيّبتهم الحرب عنها، فيما أدى غياب الرجال عن سوق العمل، إلى ترك شواغر وظيفية (في أماكن كانت دائما من نصيبهم)، باتت تشغلها النساء، من بينها العمل في المنشآت والمعامل والورشات الصناعية، الذي يحتاج إلى جهدٍ بدنيٍ كبير، بالإضافة لأعمال أخرى لاقت جدلاً واستهجاناً كبيراً، كالعمل في ورشات البناء وقيادة الباصات والشاحنات وسيارات الأجرة وغيرها.

لأم عبد الرحمن (42 عام) معاناة طويلة مع الأعمال الشاقة، تروي لحكاية ما انحكت، جانباً من حكايتها مع بعض تلك الأعمال: "بعد نزوحنا من بلدتنا دير العصافير إلى مدينة جرمانا، بداية عام 2014، عمل زوجي في محل صغير لتعبئة البتوغازات (سفير غاز)، يعود لرجل كان يؤمن لزوجي أسطوانات الغاز يومياً، ليتقاسم معه أرباح التعبئة. وبعد اختفاء زوجي، (خرج من البيت منتصف ذلك العام (2014) ولم يعد حتى اليوم)، تابعت عمله لنحو ثمانية أشهر، لكن صاحب المحل اضطر لبيع الإسطوانات بداعي السفر، فتوقف بذلك مصدر رزقي الوحيد، ما أدى لإخراجي وأطفالي الثلاثة من منزلنا المستأجر لعدم تمكني من دفع إيجاره".

وتضيف أم أحمد بقهر ومرارة، متذكرة ماضيها الأليم "بعد ذلك مكثنا بضعة أيام عند جيراننا إلى أن تبرع أحد الرجال الشرفاء بإسكاننا في منزلٍ صغيرٍ داخل مزرعته الواقعة على أطراف المدينة، حيث عملت وأطفالي عاماً وثلاثة أشهر في ري المزروعات والعناية بها، قطاف محاصيل الخضار وتعبئتها في الصناديق والأكياس ونقلها إلى السيارات".

تطلق تنهيدة حسرة ووجع ثم تتابع "بعد توقف عملنا وخروجنا من المزرعة، لم يكن من خيارٍ أمامي سوى العمل (بمساعدة ابني عبد الرحمن)، على مكبس لإنتاج (البلوك) ضمن معمل لمواد البناء، مجاور للمزرعة. ولولا معرفتي بصاحب المعمل (نتيجة جيرتنا الطويلة) وحاجته لإيد عاملة، ما كان ليتقبل عمل امرأة في مكان كهذا، نتقاضى أجرنا فيه بحسب عدد القطع التي ننتجها". لكن ذاك العمل الشاق لم يستمر سوى ثلاثة أشهر، "تسبب لي بآلام شديدة في الظهر والمفاصل والأعصاب ما دفعني إلى استبداله بعمل آخر".

تمكنت أم عبد الرحمن منذ عام من افتتاح محل صغير لبيع الخضار والفاكهة (التي تتسوقها فجر كل يوم من سوق الهال)، بالإضافة لبيع منتجاتها المنزلية، المكدوس والزيتون والمخللات وغيرها. وهي تعمل فيه حتى اليوم.

وعن سبب غياب الرجال عن معمله يقول أبوعلاء لـ "حكاية ما انحكت": "كانت نسبة الرجال في معملي سابقاً تتخطى الثمانين بالمئة، لكن سنوات الحرب غيّرت ذلك حيث سافر سبعة منهم خارج البلاد وسحب ثلاثة إلى الخدمة الاحتياطية. فيما توقف خمسة عمال عن العمل نتيجة صعوبة عبورهم للحواجز المنتشرة كونهم في عمر الخدمة العسكرية".

ظاهرة مندوبات المبيعات

تفشّت في السنوات الماضية ظاهرة مندوبات المبيعات بشكل كبير، ويمكنك ملاحظة حضورهن اليومي أثناء مسيرهن في الشوارع أو صعودهن إلى البنايات ليقرعن عشرات الأبواب يومياً من أجل عرض بضاعتهن المتنقلة في حقائب قد يعجز الرجال عن حملها، وسط نظرات الشفقة والاستهجان التي تحدق بهن وعبارات التحرش التي تتعقبهن. ولا يكاد يمر أسبوع إلا وتقرع باب بيتي إحدى المندوبات المحمّلات ببضائع من كل نوع ولون، وكانت آخرهن فتاة عشرينية شاحبة الوجه، تلهث وتتصبّب عرقاً نتيجة صعودها أدراج الطوابق الخمسة محمّلة بحقيبتين كبيرتين تقسمان ظهرها، وبالكاد تمكنت من التقاط أنفاسها، وهي تتحدث عن حملها الذي يضم العطور وأدوات التجميل والإكسسوارات وغيرها. وعند سؤال الفتاة (التي فضّلت عدم ذكر اسمها) عن الشركة التي تعمل به،ا أوضحت أن الشركة تضم ثلاث عشرة موظفة، وأربع موظفين، يستلمون بضاعتهم من الشركة في التاسعة صباحا ثم يتوزعون في مناطق دمشق وريفها، حتى ساعات المساء، ويتحقّق دخلهم من نسبة المبيعات التي يحققونها. وتصف الفتاة (وهي تشرب كأس الماء جالسة على إحدى الدرجات) عملها بقهر ومراراة "هذا العمل يسلبني أنوثتي ويميتني في اليوم آلاف المرات، لكني مجبرة عليه، فأبي مقعد لا يقوى على الحركة وأخي الكبير مفقود منذ عام 2014، فيما تعاني أمي من آلام الظهر والمفاصل لذا لا تقوى إلا على القيام ببعض الأعمال المنزلية كالتطريز وشك الخرز وغيرها، وتلك الأعمال لا تشكل مردوداً يذكر".

نادلات يغزون المطاعم والمقاهي

لم تكن مدرسة التاريخ سماح (29عاما) تتخيل نفسها نادلة في مطعم، لكن الحرب أرغمتها على ذلك بعد أن قتلت أباها وأخاها في إحدى معارك دير الزور قبل نزوحها مع أمها وأخويها الصغيرين إلى ضواحي دمشق لتخسر وظيفتها وتدخل مرغمة إلى ميادين أعمالٍ قاسية كان آخرها عملها كنادلة. العمل الذي أصبح أحد الخيارات القليلة للباحثات عن قوت يومهن، واللاتي تكتظ بهن معظم مطاعم ومقاهي دمشق رغم استهجان وانتقاد الكثيرين. وتشير سماح إلى أنه "بشكل شبه يومي ثمّة فتيات يأتين إلى المطعم باحثات عن عمل". لكن "صاحب المطعم، الكائن في باب توما، لا يوظف سوى الفتيات الجميلات". كونهن "يجذبن الزبائن" بحسب زعمه.

وتصف سماح صعوبة عملها بمرارة وتذمر: "عملي يدمّر شخصيتي يوماً بعد يوم، فبالإضافة للتعب الجسدي، كوني أقف على قدمي أكثر من ثماني ساعات متواصلة، لا يخلو عملي هذا من مضايقات بعض الزبائن وحالات التحرش المختلفة، فهناك من يرتادون المكان لأجل التعرف إلى عاملاته وطلب الخروج معهن، وكثيراً ما يطلب أحدهم رقم هاتفي أو يدعوني لمرافقته، لكني تعلمت كيف أضع لهم حداً على الفور" . ولا تقتصر معاناة سماح على ساعات العمل فهناك معاناة العودة إلى بيتها في مدينة جرمانا عند انتهاء عملها الذي قد يتخطى الواحدة ليلا ما يعرّضها لمخاوف عدّة.

وبالرغم من أنّ عمل المرأة يشكل ضرورة اجتماعية واقتصادية وتنموية، بنظر خبير الأعمال والاقتصاد عدنان (42 عام، ماجستير في الاقتصاد)، لا يجد الأخير في تلك الأعمال (التي ظهرت نتيجة غياب المعيل ورب الأسرة) شيئاً ايجابياً يدعو إلى الأمل أو التفاؤل. كونها "لم تشكل أي تطور أو تقدم للمرأة"، إذ تعتبر بمعظمها "أعمالاً ثانوية وهامشية لا تؤثر في الاقتصاد الوطني وحركة تطور المجتمع، ولا تحدث فارقاً نوعياً في ميزان القوى العاملة في سوريا، فما هي إلا أعمال طارئة ومرتجلة وإسعافية انبثقت من مأساة الحرب، أُرغمت النساء عليها، (لتتفاقم حالات تهميشهن واضطهاد حقوقهن)، وجاءت على حساب أولويات أخرى كتربية الأبناء والتعليم وممارسة الحياة الطبيعية". بحسب الخبير .

ويرى الخبير أنه لا يمكن للنساء (اللواتي دخلن سوق العمل خلال الحرب) أن يملأن فراغ هجرة مئات آلاف القوى العاملة من الشباب خارج البلاد والتي انعكست سلباً على الاقتصاد الوطني. فهنّ "لم يجهزن بكفاءات وخبرات ومؤهلات كافية لشغل مناصب مؤثرة وفاعلة في المجتمع وسوق العمل، فمعظمهن جئن من مجتمع النزوح وأجهزت الحرب على أحلامهن وطاقاتهن، أو كن ربات منزل يعتمدن في معيشتهن على المصدر الاقتصادي التقليدي المتمثل بالرجل".

ورغم شغل النساء لبعض الوظائف التي خلّفها غياب الرجال عن بعض مواقع العمل. يرى الخبير أن معظم تلك الوظائف كانت مجحفة بحقهن "كثير من تلك المواقع تنظر إلى المرأة على أنها أقل ذكاء وكفاءة من الرجل وتقوم باستغلالها، فهي تعمل لساعات أطول وتتقاضى دخلاً أقل من دخل الرجل بكثير".

قلما تخلو امرأة سورية من جراح ومآسي الحرب التي خلَّفت الكثير من الآثار والأمراض النفسية والاجتماعية الناتجة عن غياب الشعور بالأمان والسند، والحرمان من العاطفة والحضن الدافئ. ولعل المأساة الأكبر كانت من نصيب النساء اللواتي ترملن وهنّ في سن الشباب، ما أحدث خللاً في توازنهن النفسي والسلوكي قد لا يتعافين منه طيلة حياتهن. وقد أرغمن على تحمُّل أدوار لم يعتدنَ أو يتدرَّبن على القيام بها، في غياب أيّة قوانين تحميهن أو تنصفهن، وسط مجتمعٍ غير مهيّأ لتقّبل هذه الأدوار أو احترامها، ليخضن صراعات يوميةٍ مريرةٍ مع الواقع المليء بالمشكلات والصدمات والمنغصات.

(الشخصيات الواردة في التحقيق اكتفت بذكر اسمها الأول لأسباب شخصية وأمنية)