تأتي أهمية دراسة تطور الاقتصاد السوري عبر 8 سنوات من الصراع المسلح في التعرف على آثاره (على الاقتصاد، على المجتمع السوري وتركيبته، على بنية الطبقة الحاكمة)، والتعرف على السيرورة التي مرّ بها، حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم عام 2019، ومن ثم محاولة التنبؤ بمآلاته. فاقتصاد الحرب هو الذي سيؤسس إلى اقتصاد ما بعد الحرب، وهو ما أدركته جيدًا السلطات السورية منذ أن فقدت أجزاء كبيرة من الأرض.

تأسيس

يعرّف اقتصاد الحرب بأنه تنظيم الأنشطة الاقتصادية لبلد معين، وذلك بإجراء تعديلات عليها، بهدف إعادة توزيع الموارد والثروات التي يمتلكها هذا البلد، وتوجيهها لضمان تحقيق الانتصار العسكري.

وما يميّز اقتصاد الحرب، وخاصة في الحروب الأهلية: "أنها تنطوي على التحايل وتدمير الاقتصاد الوطني، ونمو الأسواق غير النظامية والسوداء، وسيادة السلب، والابتزاز، والعنف المتعمّد ضد المدنيين من قبل المقاتلين لاكتساب السيطرة على الأصول المربحة، واستغلال اليد العاملة. كما أنه اقتصاد يتّسم باللامركزية، ويزدهر فيه الاعتماد على التهريب، واستغلال الأقليات من السكان".

لكي يغسلوا أموالهم لجأ تجار الحرب إلى عدد من الطرق، أبرزها شراء العقارات والسيارات الفاخرة والذهب أو العملات والمتاجرة فيها. وهنا نشأت مراكز قوة مبنية على تشابكات جديدة بين الحرس الجديد من رجال الأعمال والجيش والقطاع الأمني على نطاق أوسع.

وبحسب دراسة للموسوعة العربية، فإنّ اقتصاد الحرب وعسكرة الاقتصاد، لطالما كانا سائدين في سورية: "منذ العام 1990 أصبحت نفقات الدفاع تزيد كثيرًا على المبالغ التي يمكن لسورية تخصيصها للإنفاق الإنمائي"، كانت نفقات الدفاع في سورية تشكّل رقمًا كبيرًا على الدوام، حيث تصل هذه النسبة في أوقات توقّف المعارك إلى أكثر من 12% من مجمل الموازنة العامة للدولة، وتؤلف نفقات الدفاع نحو 50% من النفقات الجارية سنويًا. (مطانيوس حبيب، الموسوعة العربية: المجلد الثالث، (دمشق: هيئة الموسوعة العربية)، ص11)

مع استلام الأسد الابن للسلطة جرت عدة تغيرات في أعمدة النظام، وكذلك شكل النظام الاقتصادي الاجتماعي السائد، فقد تمّ طلاق الاشتراكية عمليًا والتحوّل إلى اقتصاد السوق، وبدأ ابتعاد عدد من كبار المسؤولين في الدولة (ممن يعرفون برجال العهد القديم)، مقابل تقريب أبنائهم الذين ظهروا مستندين إلى ما جمعه آباؤهم من ثروة وما يملكونه من نفوذ وعلاقات اجتماعية تم إرساء دعائمها في المرحلة السابقة، فأطلقوا إلى السوق كالذئاب الجائعة ملتهمين الحصة الأكبر. وقد كان لهذه الفئة دور كبير في تمويل الحرب السورية.

من الدولة إلى الدويلة

يرتكز تكوين النظام السوري، سياسيًا واقتصاديًا، على قاعدة الولاء مقابل الصلاحيات، وعبر هذه القاعدة استطاع آلاف الضباط والمسؤولين في نظام الأسد تكوين ثروات ضخمة تمّ جمعها مقابل الولاء، وتمّ توسيع هذه القاعدة من قبل النظام مع بداية انطلاق الاحتجاجات الشعبية ضده، لتشمل نهب ممتلكات المتهمين بالمعارضة وابتزازهم، وهو ما شكل أداة لعقاب الأفراد والمناطق من جهة، وأداة لتمويل عناصر الأمن والقوى الرديفة من جهة أخرى. وقد اعتمدت اللجان الشعبية في البداية على عمليات الخطف والمبادلة، وفرض إتاوات عند الحواجز على السيارات التي تعبر من منطقة إلى أخرى، إضافة لعمليات السرقة؛ وما عرف بعمليات التعفيش التي أصبح لها متعهدون خاصون، وأسواق خاصة غير مرخصة تُعرض فيها الأدوات والأجهزة المسروقة للبيع.

الاقتصاد السوري بين التحرير والصراع

04 كانون الثاني 2017

إنّ توسع رقعة الصراع المسلح، وعدم قدرة النظام السوري على المواجهة معتمدًا على جيشه وقوات أمنه النظامية، اضطره إلى منح هذه الميليشيات الرديفة نفوذًا محليًا متزايدًا في بيئتها الحاضنة، لتعتلي الهرمية الاجتماعية، وكذلك غض النظر عن جرائمها، كقيام هلال الأسد بالهيمنة على صناعة القرار في مدينة اللاذقية لعدة أشهر، ولجوئه إلى عمليات الاختطاف لتمويل تحركاته المسلحة في مدينة حمص.

وهنا نجد، أنه ومع الانتصارات العسكرية السريعة التي حققتها قوى المعارضة المسلحة، انتقل النظام السوري تدريجيًا بفضل براغماتيته من كونه دولة، إلى كونه أحد تلك الجماعات التي تسيطر على بقعة جغرافية معينة، وتحاول الدفاع عن الأرض، والتوسع جغرافيًا؛ وهو بذلك دخل عمليًا في لعبة القوى الفاعلة على الأرض ومعادلاتها، وخرج عن مفهوم الدولة في التعامل مع الأزمات.

عقيدة الإخضاع: نخب جديدة

تركزت سيطرة النظام على مركز الدولة والبعد المدني في سوريا، إلا أن مناطقه لم تكن غنية بالموارد الطبيعية، لهذا تحول إلى مشتر لهذه الموارد من الفاعلين الذين سيطروا عليها، ولم يسع إلا في نطاق محدود للبحث عن مصادر خارجية، وذلك لاعتبارين أساسيين: الأسعار المنخفضة للمنتجات النفطية التي يتحصل عليها مقارنة بأسعارها العالمية، وكلفة النقل المنخفضة. وهنا كان للنخبة التقليدية التي نشأت بعد سياسات اللبرلة التي اتبعها الأسد الابن دورًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام، وكان في طليعتهم رامي مخلوف، ومحمد حمشو، وسمير حسن.

حافظ رأسماليو المحسوبيات والنخب الاقتصادية التي نشأت بعد وصول الأسد الابن إلى السلطة إلى حد كبير على مكتسباتهم أو وسعوها في البلاد خلال فترة الحرب. فقد استفادوا من ارتباطاتهم من أجل ضمان استمرار كسبهم لعقود حكومية بهوامش ربح عالية وصفقات استيراد حصرية في أثناء توسيع أعمالهم لتشمل التهريب وصفقات أخرى تتصل باقتصاد الحرب.

شجع الوضع الأمني على نشوء قادة حرب وصعود الحرس الجديد من رجال الأعمال محدثي النعمة الذين جمّعوا ثروات طائلة، كسامر الفوز ذو الشهرة الواسعة. ولكي يغسلوا أموالهم لجأ تجار الحرب إلى عدد من الطرق، أبرزها شراء العقارات والسيارات الفاخرة والذهب أو العملات والمتاجرة فيها. وهنا نشأت مراكز قوة مبنية على تشابكات جديدة بين الحرس الجديد من رجال الأعمال والجيش والقطاع الأمني على نطاق أوسع.

ساهمت العقوبات الغربية أيضًا (عن غير قصد) في تطور اقتصاد الحرب. فالعقوبات أجبرت كيانات الدولة والمستثمرين البارزين للبحث عن وسطاء لإتمام صفقاتهم، هؤلاء الوسطاء تحولوا تدريجيًا ليصبحوا الأثرياء الجدد. حيث منحت الحكومة رخص تأسيس شركات جديدة (وبالتالي غير مدرجة في القوائم السوداء)، وذلك بغية طمس تفاصيل المعاملات المالية والتجارية، وإخفاء مصدر الأموال ووجهتها. تقوم هذه الشركات المؤسسة باستخدام وسطاء، يتعاقدون بدورهم مع الموردين، ليتم إصدار خطابات الاعتماد لدفع ثمن المستوردات، وتتم هذه العمليات عمومًا عن طريق مصرف يقع مقره خارج سوريا (وفي منتصف العام 2012، اتّهمت الولايات المتحدة أكبر مصرف إسلامي في سورية (سورية الدولي الإسلامي) بالعمل كوكيل للحكومة السورية في الالتفاف على العقوبات في الاستيراد والتصدير، وفرضت عليه عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية). وفي كل مرحلة يتم فرض رسوم وتوليد هوامش ربحية جديدة، فيحقّق الوسطاء أرباحًا ضخمة، وهذا ما يؤدي إلى زيادة في التكلفة الإجمالية للمنتجات، والتي يتحملها بدوره المواطن السوري.

النخبة الاقتصادية السورية: شبكات الحظوة واقتصاد الحرب

16 تشرين الثاني 2016

وكان لانهيار الليرة السورية وتذبذب سعرها دورًا في السوق السوداء المهيمن عليه من قبل رجال الأعمال الجدد، وحاولت الحكومة السورية التصدّي إلى ظاهرة "الدولرة" في البيع والشراء، فصدر المرسوم 54/2013 بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء أكان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة، ونص على عقوبة لكلّ مَن يخالف ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبدفع غرامة مالية. وقد استخدم هذا القانون لإخضاع رجال أعمال أو إخراجهم من السوق، مثل شركة "المجموعة العالمية للصرافة" المملوكة من قبل أبناء يسار سحلول، في حين تم غض النظر عن بعضهم الآخر.

مبكرًا، قررت الكثير من النخب التجارية مغادرة سوريا ونقل أجزاء ضخمة من رؤوس أموالها خارج البلاد طوال فترة الحرب. ووصل مجموع السحوبات من المصارف السورية إلى حوالي ١٠ مليار دولار أمريكي في نهاية عام ٢٠١٢. وقد استغلت النخب التجارية الجديدة فرصًا أهملت بسبب الفجوات التي خلّفها رحيل النخب التقليدية. وقد شهدت انتخابات غرف التجارة في حلب ودمشق في نهاية عام ٢٠١٤ على سبيل المثال، تغيرًا ملحوظًا في العضوية فيهما. فقد رشحت وزارة الصناعة أصلًا أفرادًا جددًا ليشغلوا مناصب في مجالس إدارة العديد من الغرف الصناعية في حماة وحلب وحمص ودمشق. وفي عام 2016 أصبح 70% من أعضاء الغرف داخلين جدد في مجلس الشعب. وفي الانتخابات البلدية في عام ٢٠١٨ فاز البعثيون في الأغلبية العظمى من البلديات. وقد كان هذا في غاية الأهمية، حيث إن المجالس المحلية ستحمل على عاتقها المهمة الرسمية لإعادة الإعمار، وإن كان ذلك بموجب قوانين وزارة الإدارة المحلية.

المعارضة المسلحة؛ البحث عن ممول

بحسب دراسة أعدها مركز جسور للدراسات فقد اعتمدت المعارضة بشكل عام على ثلاثة أنواع من التمويل:

- تمويل ذاتي: عبر إدارة اقتصاد المناطق التي تقع تحت سيطرتها، والحصول على بعض الإتاوات، أو المتاجرة بالموارد العامة كالنفط والغاز والمحاصيل الزراعية، سواء مع الداخل أو الخارج.

- تمويل خارجي: منه دعم سرّي من أفراد ومؤسسات عربية وعالمية، ومنه دعم دولي بعضه سرّي والآخر علني.

- المساعدات الدولية النظامية للمدن والسكان في المناطق المنكوبة، والتي توجّه إلى عموم السكان، لكنها في مناطق المعارضة في الغالب؛ وهي وإن لم تتوجّه إلى المعارضة المسلحة في أغلب الحالات، إلاّ أنها تخفف عنها عبء إدارة المناطق التي تسيطر عليها.

اعتمد الحراك الشعبي في الفترة الأولى على جيوب السوريين أنفسهم، سواءً كانوا داخل أو خارج سورية، ففي 2011، ومن أبرز المتبرعين الأوائل في الخارج الدكتور عبد القادر السنكري، وأيمن الأصفري، وغسان عبود. من ناحية أخرى، كان لشخصيات سورية مثل أمجد البيطار دور كبير في دعم مجموعات المعارضة، وذلك بعد زيارات متعددة لدول خليجية.

كان العامل الأهم في التمويل الذاتي للفصائل المعارضة، هو السيطرة على مواقع النفط والغاز، لتعمل على بيعها عبر التكرير الداخلي للتجار في الداخل والخارج

كان العامل الأهم في التمويل الذاتي للفصائل المعارضة، هو السيطرة على مواقع النفط والغاز، لتعمل على بيعها عبر التكرير الداخلي للتجار في الداخل والخارج. وسمحت المعارضة وفقًا لاتفاق خاص وعبر وسطاء قبليين بالوصول إلى مصادر الغاز ومعالجته في المصافي بشرط توفير الغاز لمناطق المعارضة.

مع بداية 2013 بدأت بعض الدول تتحرك لضمان مصالحها في سورية، ما انعكس في أحد أشكاله لدعم فصائل أو مؤسسات المعارضة، وقد عملت على تمرير دعمها عبر شخصيات معينة، مثل رجل الدين عدنان العرعور. كما ظهرت شخصيات سلفية في مصر والخليج، والتي موّلت الفصائل السلفية العلمية والسلفية الجهادية بمبالغ تصل إلى ملايين الدولارات، على اعتبار أنها أموال تصل من متبرعين، دون أن يُعرف ما إذا كان هؤلاء المتبرعون هم دول أم أفراد فعلًا.

ظهر الدعم الدولي بشكل علني في مرحلة ما بعد 2014 من خلال تقديم تدريبات للمقاتلين، ودعم الأعمال الطبية والإعلامية وبعض المبالغ لإنشاء مطابخ طعام للمقاتلين، ثم تطور الأمر لاحقاً لقيام غرف العمليات المشتركة (الموك في الأردن والموم في تركيا) بمنح رواتب غير ثابتة لما يقارب خمسين فصيلًا عسكريًا في جنوب وشمال سورية.

وقد أوقفت غرف العمليات المشتركة دعمها بشكل كامل في شهر تموز/يوليو 2017. وتحوّلت فصائل درع الفرات بعد ذلك إلى الرعاية التركية المباشرة، حيث تحصل على مخصصات شهرية، يتم اقتطاعها من عوائد المعابر الحدودية في منطقة درع الفرات.

المعابر والشبكات العابرة

مع تعميق حالة تفتت الدولة وتقسيمها إلى مناطق نفوذ للجماعات المسلحة المتصارعة، وتحلل الدولة المركزية المهيمنة والممسكة بزمام الأمور، وتقلص نفوذها إلى أجزاء من الأرض السورية وصلت إلى ثلثها فقط في عام 2012، ثم عادت إلى التوسع حتى وصلت إلى حوالي 60% في الربع الأخير من 2018؛ راحت تتشكل شبكات تجارية عابرة لمناطق النفوذ وحدودها، يرأسها أمراء الحرب.

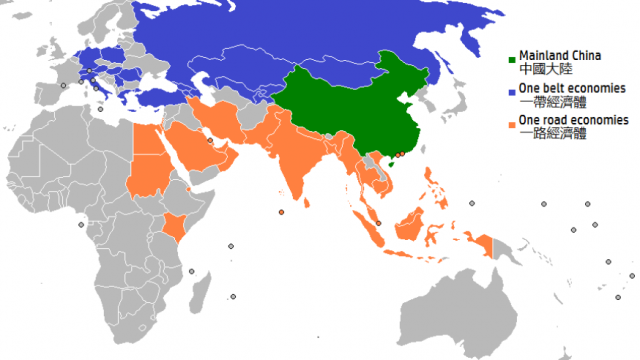

هل ستكون للصين حصة الأسد من إعادة إعمار سوريا؟

22 أيلول 2017

حاولت كل جماعة مسلحة إقامة النظام الاقتصادي الخاص بها، واعتماد سياسة التوسع ميدانيًا لتحقيق المزيد من المكاسب، وتأمين الموارد اللازمة لعملها. وكان للسيطرة على المعابر دورًا هامًا في رفد العمليات العسكرية بالتمويل اللازم، من خلال الأتاوات والرسوم. فمثلًا فرض لواء التوحيد ولواء عاصفة الشمال ألف دولار أمريكي كرسم على كل شاحنة تجتاز معبر باب السلام الحدودي في آب/ أغسطس 2013. كما سيطرت حركة أحرار الشام على معبر باب الهوى الحدودي خلال عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، وكانت تكسب من ذلك ما بين ٣.٦ إلى ٤.٨ مليون دولار أمريكي شهريًا. وشكلت الغنائم أيضًا ممولًا أساسيًا للجماعات المقاتلة، فمثلًا بلغت مجمل غنائم هيئة تحرير الشام 149 مليون دولار أمريكي.

لعبت مسألة تدفق السلع والخدمات مسألة حيوية في الحرب السورية، وشكلت أحياناً منطقة تفاهم، وفي أوقات أخرى عامل حسم، فالنظام قطع إمداد السلع والخدمات عن مناطق متعددة، أبرزها حمص القديمة والمعضمية وداريا والغوطة الشرقية ومخيم اليرموك وعدد آخر كبير من المناطق، وهذا منح القوات المحاصِرة وفرة بممارسات اقتصادية غير قانونية كالسماح بدخول البضائع مقابل الرشوة. من جانب آخر، عندما تعرضت الحكومة السورية لانخفاض حاد في مخزونها من القمح تدفق حوالي مليون طن (حتى منتصف 2013) من إدلب وريف حلب من خلال شبكات الاتجار.

شكّلت مسألة تدفق مصادر الطاقة نقطة محورية في اقتصاد الحرب، فمن يسيطر على النفط يسيطر على الجانب الأهم من الثروة، فداعش سيطرت على النفط والغاز خلال سنوات، وفرضت خلالها علاقات تجارية مع جميع الأطراف وفق الشكل الذي تريده، وقد لعب حسام قاطرجي دور الوسيط في إمداد النظام بالنفط والقمح من مناطق داعش والإدارة الكردية لسنوات. وقد أسست الهيئة شركة وتد لإدارة المحروقات في الشمال السوري، كما تمتلك مصافي خاصة بدائية التصنيع.

إعادة الإعمار

من المرجح أن تكون إعادة إعمار سوريا هي الطريق الذي سيعزز النظام ورأسماليو المحسوبية من خلاله سلطتهم السياسية والعسكرية وسيطرتهم على المجتمع السوري في أثناء انخفاض شدة الحرب. وقد توفر إعادة الإعمار في هذه الأثناء للنظام ما يكفي من الفرص ليكافئ حلفاءه الأجانب في مقابل مساعدتهم له.

باستثناء مشروع في ضواحي دمشق في منطقة بساتين الرازي، فإن إعادة الإعمار إلى حد الآن لم تركز على إعادة بناء مناطق سكنية كبيرة دمرتها الحرب، بل ركزت على إعادة تأهيل الطرقات وبعض الخدمات والبنى التحتية كالكهرباء والماء.

للمنتصرين الأنقاض.. تحديات روسيا في إعادة إعمار سوريا

شكلت كتلة المراسيم التي أصدرها النظام السوري على مدار سنوات الصراع الخطوات التشريعية التمهيدية لضمان الحصة الأكبر في إعادة الإعمار، فمثلًا سمح المرسوم رقم ٦٦/٢٠١٢ لمحافظة دمشق بطرد سكّان منطقتين كبيرتين في مدينة دمشق، ثم صدر المرسوم 10/2018 وأتبع بإعلام عن هدم وإعادة بناء حي التضامن مع وضع دراسة لأوضاع جوبر وبرزة والقابون. كما عاد مشروع حلم حمص إلى الواجهة عندما صرح محافظ المدينة بأن مخطط إعادة الإعمار مستوحى أساسًا منه.

تتبع مشاريع إعادة الإعمار أيضًا وبصورة مشابهة ديناميكيات الليبرالية الجديدة. إذ منحت الحكومة تراخيص لأصحاب النفوذ منذ عام 2015 لجمع وبيع الخردة المعدنية من المدن المدمرة. وفي تموز/ يوليو ٢٠١٥ وافقت الحكومة على قانون يسمح بتأسيس شركات قابضة خاصة لإدارة الأصول العامّة وخدمات مجالس المدن والوحدات الإدارية الأخرى، وهو ما يتيح مجالًا جديدًا للمقربين من النظام لاستخدام الأصول العامة في توسيع تجاراتهم. وفي أيلول/ سبتمبر 2018 أعلن عن افتتاح 50 مشروع بنية تحتية أمام مستثمري القطاع الخاص.

خاتمة

عمل النظام السوري منذ البداية ببراغماتية كبيرة، فكان سريع التأقلم مع التطورات الكبيرة التي هزت المجتمع السوري، وهزت مؤسساته، وهددت كيانه. واستطاع تجيير موارد الدولة لصالحه فيما يدعم موقفه عسكريًا، ويعزز هيمنته على مناطق نفوذه. وفي سبيل ذلك، عمل على إقصاء النخب الاقتصادية التقليدية التي وقفت موقفًا محايدًا، وأعاد هيكلة اقتصاده تشريعيًا بما يخدم أمراء الحرب الجدد الذين صنعهم بهدف التخفيف من أثر الضغوط والعقوبات الدولية.

كان للعامل الاقتصادي دور في نشوء علاقات تجارية بين الأطراف المتصارعة، وذلك كان وسيلتها في البقاء، فنشطت شبكات الوساطة، وأثري أسيادها.

في المرحلة المقبلة سيكون لمشاريع إعادة الإعمار الدور الأكبر في رسم ملامح سوريا ما بعد الحرب، وحتى تاريخه استطاع النظام السوري وحلفاؤه ضمان الحصة الأكبر من الكعكة السورية، وهو مازال يسن التشريعات التي تمهد لبناء إمبراطوريته الاقتصادية على أنقاض وطن مهدم وشعب مفجوع.

(الأراء الورادة في هذا النص تعبّر عن رأي الكاتب وحده)