نُشرت هذه المقالة أولًا باللغة الإنجليزيّة في صحيفة نيويورك تايمز، وهذه نسخة عربيّة كاملة، مُعدّلة ومُنقّحة.

في ليلة العشرين من تموز من العام 2021، بقيت رُهام هوّاش مستيقظة، غير مدركة مكان وجودها؛ ظنّت أنّ سريرها في الفندق في مدينة كوبلنز هو تلك الزنزانة الضيقة والقذرة في دمشق، حيث تمّ اعتقالها وتعذيبها في العام 2012. في اليوم التالي، كانت سترى العقيد السوري الذي أشرف على تعذيبها، وتشهد ضدّه في محكمة ألمانيّة.

شكّلت المحاكمة لحظة تاريخيّة، فقد قُبض على ضابطي أمن دولة سوريين في ألمانيا، ووجهت إليهما تهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة، بما في ذلك التعذيب والقتل والاعتداء الجنسي. هذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها شخص ما من النظام السوري على جرائمه.

المخابرات، أربع جهات أمنيّة تقوم منذ عقود بمراقبة الشعب السوري وقمعه. من دونهم، لم يكن لنظام بشار الأسد الحالي ووالده حافظ الأسد من قبله، القدرة على المحافظة على حكمه لأكثر من نصف قرن. خلال هذه المدة، سحقوا أيّ معارضة أو تمرّد عبر الأجيال. لجأ المدّعى عليهما إلى ألمانيا، على غرار هَوّاش وأكثر من نصف مليون سوري آخر. اعترف كِلا الرجلين طوعًا بعملهما مع المخابرات وانشقاقهما لاحقًا، كما لو أنّ هذا الانشقاق سيعفيهما من ماضيهما، وإذ اعتقدا أنّهما سيختفيان وسط طوفان السوريين الوافدين إلى أوروبا، بعد أنّ تمّ تطهيرهما وتحريرهما من ذنوبهما والبدء بحياة جديدة، إلّا أنّهما أغفلا أمرين أساسيّين. أولاً، صمّم السوريون والسوريّات المنفيون/ات على محاسبة المسؤولين عن تفكيك سوريا ومنعهم من الحصانة المطلقة. ثانيًا، هما قد لجآ الى دولة تصارعت مع إرثها الخاص من جرائم الحرب، وأصبحت الآن ملتزمة بشكل متزايد بملاحقة مجرمي الحرب حتى خارج حدود البلاد.

في الأيام التي سبقت الإدلاء بشهادتها، راجعت رُهام هوّاش (34 سنة) قرارها بالمشاركة. فقد تغيّر الكثير منذ عام 2019، يوم قررت أن تشهد في قضيّة الدولة الألمانيّة والانضمام إليها كمُدعيّة. واكبت وسائل الإعلام الدوليّة المحاكمة التي بدأت خلال فترة انتشار وباء كورونا في نيسان 2020، ووعد بعض مؤيدي المحكمة السوريين والسوريّات، بأنّهم سيحظون أخيرًا بالعدالة، لكن سرعان ما تضاءل الحضور، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنّ كوبلنز بعيدة عن مكان إقامة العديد من النشطاء السوريين الحالي في برلين، إضافة الى أنّ المحكمة لم توّفر ترجمة عربيّة للجمهور داخل القاعة، ممّا دفع البعض إلى التساؤل: لمن تتوجّه هذه المحاكمة؟

سخر سوريون آخرون من محاكمة شخصين فقط، ممن انشقوا، بينما ظلّ النظام والقيادة التي خدموها على حالهما في السلطة. جادل هؤلاء: إذا كان الأوروبيون مهتمين فعلًا بإحقاق العدالة في سوريا، فإنهم سيضعون حدًّا لحكم الأسد. وعندما أصبحت تفاصيل شهادات الأشخاص علنيّة، دقّق سوريون بمحتواها، وشكّكوا، بعدوانيّة في بعض الأحيان، في مصداقيّة الشهود على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحافة الناطقة باللغة العربيّة وفيما بينهم. في نهاية المطاف، كان للنظام أنصاره وللمعارضة منتقديها، وقد تكون النقاشات حول ما حدث في سوريا على مدار السنوات العشر الماضية، حيث أفسحت الاحتجاجات المدنية الطريق للحرب الأهليّة، محتدمة كاحتدام الصراع المُسلّح نفسه.

تعرّض بعض السوريين الذين وافقوا على الشهادة في كوبلنز للتهديد، أو أُنذر أفراد من عائلاتهم، وطُلب منهم التزام الصمت. انسحب البعض من القضيّة بالكامل. حتى بعد فرار السوريين من البلاد خلال العقد الماضي، ما زالت المخابرات تراقبهم في الخارج. ورغم إدراك هَوّاش لقدرة النظام السوري على أذيّتها في ألمانيا، حيث ستحصل قريبًا على الجنسية، إلّا أنّ أكثر ما كانت تخشاه هو الذكريات، وما قد تفعله بها.

رافقتها إلى كوبلنز صديقتان مقربتان سوريتان، مثلها نشطتا في الانتفاضة ضدّ النظام وتعيشان حاليًا في برلين. أرادت هَوّاش أشخاصًا في قاعة المحكمة يعرفونها من سوريا، يفهمون ما ستقوله ويعلمون أنّها لا تختلقه. وبقدر ما كان هناك سوريون لا يريدون تصديق ما ستشاركه، كانت قلقة أيضًا من عدم قدرة الألمان على تفهّم ذلك، فالواقع السوري مختلف تمامًا عن ألمانيا المعاصرة، إن لم يكن عن ماضيها: فقد ولّت أيام جهاز أمن الدولة (الشتازي)، ومن قبله "الغستابو". وعلى الرغم من أنّ كوبلنز نفسها عرفت الحرب والخسارة فيما مضى، حيث دُمرت بمعظمها خلال الحروب العالميّة، إلا أنّ قليلًا من الندوب ما زالت مرئية في هذه المدينة ذات المناظر الخلابة التي بنيت على ضفاف نهري الراين وموزيل.

رغم شعورها بالراحة لوجود صديقتيها، كانت هَوّاش حذرة في المحكمة من سرد تفاصيل علنيّة لا يعرفانها، ولم تتحدث عنها أبدًا. تمّ اعتقال صديقتيها أيضًا، ولكن في سوريا (نظرًا لمعاناة عشرات الآلاف من التعذيب المنهك جسديًا، أو التعرّض للتعذيب لفترة طويلة، ومنهم من لم يخرج من المعتقلات حيث اختفى الكثيرون)، فإنّ الذين نجوا يميلون إلى القول ببساطة: "لفّوها". شعرت هَوّاش بالحرج وهي تبدو كمن ترتقي بتجربتها الخاصة فوق تجارب الآخرين. كما أنّها مصمّمة على أنّ شهرين من الاحتجاز لا تحدّد حياتها كلها. أصرّت على كونها مجرّد قطرة في بحر، لذلك دفنت ما حدث لها ولم تتحدث أبدًا عن تفاصيله. لم تتكّلم أيٌّ منهنّ.

وهي مستلقية على سرير الفندق، شعرت كما لو أنّ سقف الغرفة المائل يضغط عليها، ويحشرها مجددًا في زنزانتها في دمشق. للمرة الثانية، سألت نفسها ذات الأسئلة: هل هناك أيّ أهميّة لمشاركتها؟ هل أيّ من هذا حقًا يهم؟

على مدى العقد الماضي، قُتل أكثر من نصف مليون سوريّ وتشرّد أكثر من نصف سكان البلاد، داخل حدود سوريا وخارجها. ما بدأ عام 2011 كحركة شعبيّة وسلميّة تدعو النظام (الموجود في السلطة بشكل غير ديمقراطي منذ عام 1970) إلى الإصلاح وإنهاء فساده، تحوّل إلى حرب أهليّة وحشيّة بالوكالة.

طوال هذا الوقت، وقع الشعب السوري ضحيّةً لما حدث وشهد على جرائم ضدّ الإنسانيّة لا حصر لها. رغم أنّ المجموعات المُسلّحة المعارضة للنظام، مثل داعش، ارتكبوا أيضًا جرائم ضد الإنسانية (وغالبًا ما استحوذوا على انتباه العالم المذهول والذي سرعان ما كان يزول)، فإنّ النظام السوري المدعوم من روسيا وإيران، ارتكب إلى حدّ بعيد معظم أعمال العنف. للبقاء في السلطة، أطلق الأسد العنان للأسلحة التقليديّة والكيميائيّة والقصف الجوي والحصار والتجويع والطرد، لاسيّما ضدّ المدنيين. ما زال هذا الدمار واضحًا للعيان في جميع أنحاء البلاد. لكن خلف الأبواب المغلقة لنظام الاعتقال المُعْتم، نفّذ النظام أيضًا أعمالَ عنفٍ أكثر خفية، ولكن ليس أقلّ فتكًا من اختفاء وتعذيب وإعدامات جماعيّة.

على ضفاف صورة "إسلام علوش"

05 آذار 2021

حين خضعت بعض الأعمال العدوانيّة للتدقيق الدولي، أنكر النظام تورطه، أو ادّعى أنّ الضحايا هم في الواقع إرهابيون أو اتّهم أعداءه بشنّ هذه الهجمات. لكن مسؤوليّة النظام موّثقة جيدًا، ليس فقط من قبل المدنيين والصحفيين والنشطاء ومنظمات حقوق الإنسان (السوريّة والدوليّة على حدّ سواء) ولكن أيضًا من قبل النظام نفسه.

لعلّ أشهرها الصور التي التقطها مصوّر شرعي سابق بالشرطة العسكريّة السوريّة، يُدعى قيصر، انشق عام 2013. وتظهر الصور التي قام بتهريبها ما لا يقل عن 6627 قتيلًا سوريًا، قُدّر أنّ ثلثيهم مات تحت التعذيب بين أيار 2011 وآب 2013، إمّا خلال الاحتجاز أو بعد نقلهم إلى مستشفى عسكري. (والثلث الآخر هو عبارة عن الخسائر العسكريّة السوريّة الناتجة عن المعارك مع المعارضين المسلحين). عُلّمت الجثث، بشكل ملحوظ، برقم مركز المخابرات حيث ماتوا.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت منظمتا المركز السوري للعدالة والمساءلة ولجنة العدالة والمساءلة الدوليّة، الجهات المسؤولة عن تجميع وثائق النظام التي تمّ التحقّق منها، والتي تكشف عن سياساته وأوامره الخاصة منذ عام 2011. ما أظهرته الوثائق لم يكن مفاجئًا للمدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، محمد العبد الله، الذي لا ينسى "التحذير الصباحي" اليومي الذي كانت والدته تُسمعه إياه قبل ذهابه إلى المدرسة في سوريا، حتى لا يكرّر بصوت عالٍ أي شيء يسمعه من الكبار في المنزل. وإلّا، "سيأتي الناس ويأخذون بابا ولن نراه مرة أخرى". لاحقًا، كشخص بالغ، اختبر العبد الله شخصيًا ما يعنيه أن يُؤخذ الشخص.

لكن ما صدمه حقًا هو عدم مبالاة المسؤولين من إمكانيّة استخدام مثل هذه المستندات ضدّهم. "كنت تتوقع منهم أن يحاولوا إخفاء أفعالهم"، يقول العبد الله. "لكن لا، ما زالوا يوقّعون بأسمائهم ورتبتهم وبخطّ يدهم. لقد اعتقدوا تماماً أنّهم يستطيعون كتابة ما يريدون والتصرّف بالطريقة التي يريدونها".

وحشيّة النظام السوري كانت معروفة من قبل عام 2011، فخلال السنوات الأولى لمحاربة الإرهاب، اعتمدت عليه الولايات المتحدة الأمريكيّة وغيرها من الدول، مستعينة "بالتسليم الاستثنائي" لإرسال أشخاص إلى سوريا واستجوابهم عبر أساليب تعذيب لا تسمح وكالة المخابرات المركزيّة لنفسها باستخدامها. عندما أسرت الولايات المتحدة وسلّمت مواطنًا ألمانيًا من أصل سوري كان يعرف خاطفي الطائرات في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر في هامبورغ، نسّقت الحكومة الألمانيّة مع النظام السوري للسماح للمحققين الألمان باستجواب مواطنهم في سوريا. لكن على مدى عقود، استخدم النظام السوري التعذيب والاخفاء القسري (عبر اعتقال واحتجاز أو اختطاف شخص ما، فضلًا عن رفض الاعتراف بمصير ذلك الشخص) بالدرجة الأولى لترويع الشعب السوري وردع أجيال مختلفة بشكل كلّي عن تحدّي حكمه. (لليوم، حوالي مئة ألف مختفي لا يزالون مجهولي المصير).

المسؤولين عن الإرهاب هذا هم المخابرات (واسمهم مشتق من فعل "خبر"، أيّ الإخطار أو الإبلاغ)، وقد بسطوا سلطتهم لفترة طويلة، ليصبحوا بالنسبة للعديد من السوريين أمرًا واقعًا. مع أنّ المخابرات جاءت إلى سوريا في عهد جمال عبد الناصر عندما توحّدت سوريا ومصر لفترة وجيزة لتصبح الجمهوريّة العربيّة المتحدة عام 1958، إلّا أنّ مناصبهم وأنشطتهم توّسعت في ظلّ حكم حافظ الأسد، الذي استولى على السلطة في العام 1970 بعد انقلابه. والمخابرات هي نسخة أقل حنكة بكثير من قوات "الشتازي" الألمانيّة، الذين درّبوا السوريين في مراحل مختلفة من الماضي (خلال الحرب الباردة، كانت سوريا متحالفة في الغالب مع الاتحاد السوفيتي). منذ عام 1962، عملت هذه الأجهزة الأمنيّة فوق القانون، محميّة بموجب مرسوم طوارئ تمّ تبريره جزئيًا، بناءً على تهديدات خارجيّة مفترضة، ممّا سمح لها بجمع المعلومات الاستخباريّة وتعليق الحريّات والحقوق المدنيّة. عندما بدأ الربيع العربي بتهديد الوضع الراهن، أرسل النظام المخابرات، وألقى اللوم على مؤامرة خارجيّة حرّضت لانتفاضة 2011 الشعبيّة، لكن في الوقت نفسه كان ذلك يعني أنّ أجهزته الأمنيّة لم تكن فعّالة بشكل ملحوظ في السابق، ناهيك عن احتواء هذه "التهديدات الخارجيّة" التي كانت أساس وجودها المعلن، والتي ضحّى من أجلها السوريون والسوريّات بحقوقهم لعقود طويلة.

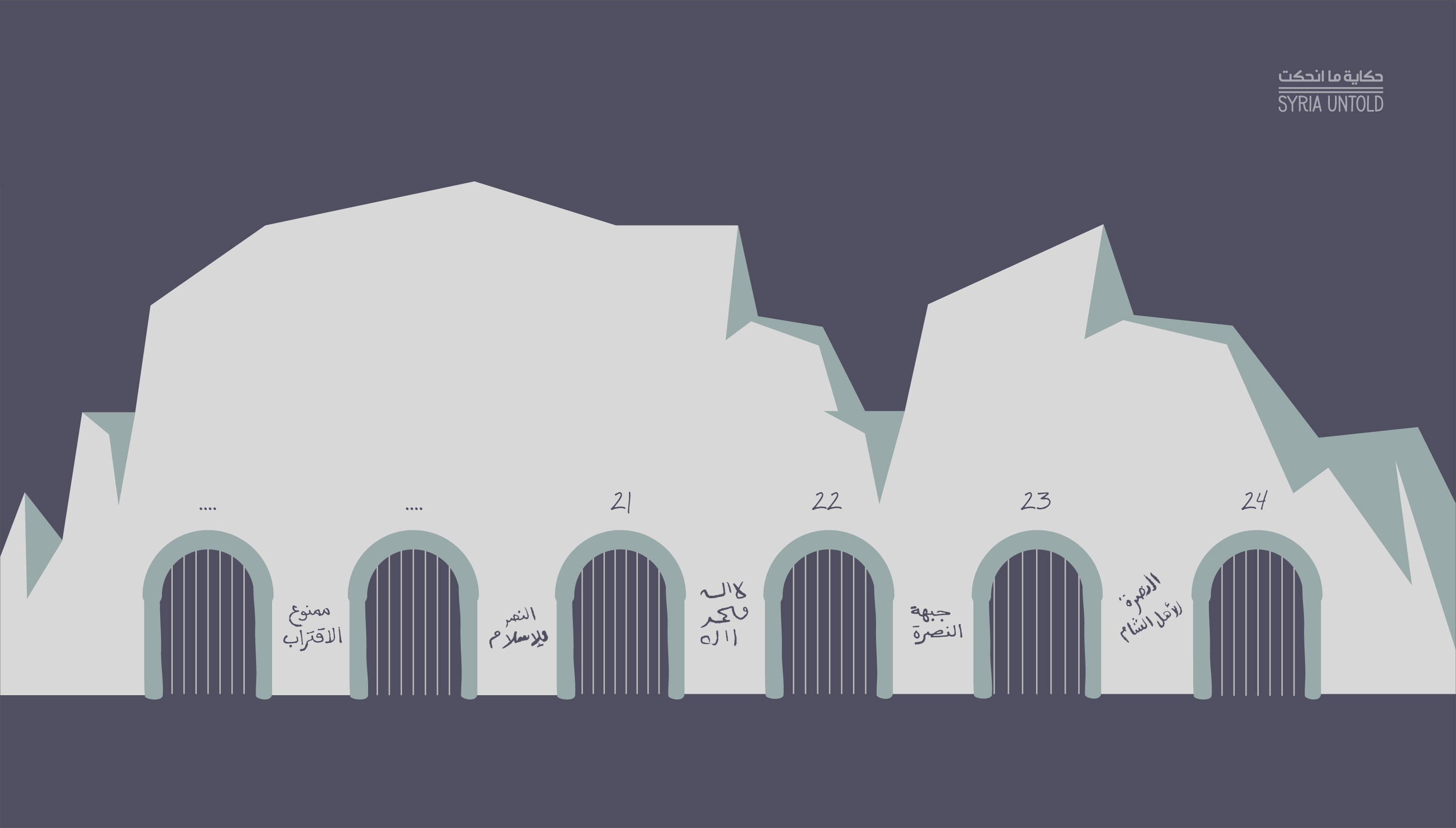

عنف غير مرئي

غالبًا ما يكون عنف المخابرات غير مرئي بشكل مخيف، وإن كان موجودًا دائمًا، وبدلًا من احتلال المباني في الأطراف النائية من المدينة، تمّ زرع فروع المخابرات منذ فترة طويلة داخل الأحياء السكنيّة (هناك ما لا يقل عن عشرين مركزًا في دمشق وحدها) حتى يمرّ السوريون أمامها أثناء ممارسة حياتهم اليوميّة. مجرّد وجود هذه الأماكن والعلم بالأشياء الشنيعة التي تُرتكب في الداخل، أبقى السوريين والسوريّات تحت التهديد والخضوع المستمرَين، لذلك عندما تعلن دول الاتحاد الأوروبي عن وجوب إعادة اللاجئين السوريين، لأنّ الحرب قد توقفت في الأماكن التي يسيطر عليها النظام في البلاد، وبالتالي هي مناطق آمنة، يتهّم معارضو هذه السياسات مؤيديها بارتكاب خطأ جسيم (وربّما متعمّد).

لم يتمكن السوريون أبدًا من تحدّي انتهاكات نظام الأسد لحقوقهم الإنسانيّة في بلادهم، وليس لديهم ملاذ قانوني ضدّ الدولة السوريّة في أيّ محفل قانوني دولي، وما يزال الوصول إلى المحكمة الأنسب، أيّ المحكمة الجنائيّة الدوليّة، متعذرًا أمامهم.

أُنشئت هذه المحكمة للتحقيق في أربع جرائم دوليّة أساسية ولمقاضاة مرتكبيها (الإبادة الجماعيّة والجرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم الحرب وجرائم العدوان) في الحالات التي تكون فيها الدول "غير قادرة" أو "غير راغبة" في القيام بذلك بنفسها. المحكمة الجنائيّة الدولية لها سلطة قضائية فقط على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أنشأها. (إلى جانب سوريا، تشمل الدول غير الأطراف الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وإيران والمملكة العربيّة السعوديّة والصين). وكبديل لذلك، قد يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الدول إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة، لكن عضوَي مجلس الأمن روسيا والصين استخدما حق النقض (الفيتو) ضدّ إحالة النظام السوري إلى هذه المحكمة في أيار 2014، إذ تتطلب المحاكم الجنائيّة المخصّصة، مثل تلك التي أُنشئت ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، دعم مجلس الأمن.

خليل معتوق... محامي المعتقلين المعتقل

01 شباط 2021

خليل معتوق... يجب أن يكرّم لا أن يُعتقل

11 شباط 2021

يبقى الحل الوحيد بالنسبة للسوريين الذين يسعون وراء سبل الإنصاف القانونيّة ضدّ الذين انتهكوا حقوقهم، هو المحاكم الوطنيّة في البلدان التي تعترف بالولاية القضائيّة العالميّة. تسمح هذه الولاية القضائيّة بمحاكمة تلك الجرائم الدوليّة الأساسيّة بغضّ النظر عن مكان ارتكابها، وعن مكان أو جنسية المدعى عليه أو المدعي المعني. الفكرة الأساسيّة هي أنّ هذه الجرائم تؤثر على المجتمع الدولي بأسره. الولاية القضائيّة العالميّة منصوص عليها في قانون العديد من دول الاتحاد الأوروبي حيث لجأ أكثر من مليون نازح سوري خلال العقد الماضي. وهذا يشمل ألمانيا، التي تستضيف حوالي 60% من السوريين في الاتحاد الأوروبي.

التجربة الألمانيّة

رغم بُعد ألمانيا عن سوريا، وجد آلاف الشهود والضحايا المحتملين (ولا شك الجناة أيضًا) أنفسهم اليوم جنبًا إلى جنب في ألمانيا، وبينهم محامون ونشطاء حقوقيون سوريون بارزون لم يضيّعوا وقتهم (رغم معاناة وتشتّت النزوح والنفي) محاولين وقف المزيد من الجرائم في سوريا، فضلًا عن السعي لتحقيق بعض العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة، ووجدوا شركاءً في المجتمع المدني الألماني ومكتب المدعي العام الاتحادي الألماني الذي يتعامل مع القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الدوليّة.

فيما يتعلق بجرائم الحرب الخاصة بها، حرصت ألمانيا على مقاضاة الجناة النازيين مهما طال الزمن وبغض النظر عن عمر المتهم. ومع ذلك، عرفت ألمانيا تحوّلًا تدريجيًا. فقبل أن تتوّحد البلاد، كان هناك اختلاف بين شرق وغرب ألمانيا، في حين تنكرت ألمانيا الشرقيّة السابقة لماضيها النازي وتبنّت محاكمات نورمبرغ، كانت ألمانيا الغربية أكثر عداءً للفكرة، حيث اعتبرتها "عدالة المنتصر". تغيّر ذلك عندما بدأت ألمانيا الغربيّة بمحاكمة النازيين السابقين في محاكمات واسعة النطاق منذ أواخر الخمسينيات. وبحلول التسعينيات، وفقًا لكلاوس راكويتز، مدير أكاديميّة مبادئ نورمبرغ الدوليّة، "كان هناك تصوّر أجمع بأنّ الجرائم التي ترتكبها حكومة أو نظام ما تحتاج إلى الملاحقة والمحاكمة."

بعد إعادة التوحيد، أعادت ألمانيا تعريف نفسها للبدء بحقبة جديدة. يقول بوريس بورغهارت، أستاذ القانون الجنائي الدولي والتاريخ القانوني المعاصر في جامعة هومبولت في برلين، إنّ ألمانيا، المتردّدة في الانخراط عسكريًا، "تحب أن تعتبر نفسها كقوة متوسطة تحاول التأثير على السياسة العالميّة مع احترام المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان". وقّعت ألمانيا على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائيّة الدوليّة، وأدرجته في قانونها الجنائي المحلي عشيّة دخول المعاهدة حيز التنفيذ عام 2002، وأنشأ مكتب المدعي العام الفيدرالي وحدة جرائم حرب عام 2008، وبحلول عام 2011، كانت الولاية القضائيّة العالميّة موضع اختبار خلال محاكمة زعيمين من متمردي رواندا لمساعدتهما وتحريضهما على جرائم حرب في جمهوريّة الكونغو الديمقراطية، من منزلهما في ألمانيا، كما رصدت الوحدة الأحداث العالمية حتى تتمكن من التصرّف في حال العثور على أيّ علاقة مع ألمانيا.

وحدة جرائم الحرب الألمانيّة وسوريا

في شهر أيلول من العام 2011 وردت تقارير مثيرة للقلق من سوريا، إذ أُحيطت الوحدة علمًا باختفاء مواطن ألماني من أصل سوري كان قد زار والدته المريضة في حلب في العام 2010 واختفى بمجرّد وصوله إلى هناك، دون أن تتخذ الوحدة الكثير من الإجراءات.

في ألمانيا، يجب على المدعّين العامّين التحقيق في حالة وقوع أيّ مواطن ألماني ضحية أو ثام بارتكاب ذنب ما، حتى لو لم يكن موقع الجريمة في ألمانيا. واستنادًا إلى أسباب وجيهة، تؤكد أنّ النظام السوري قد قام بالعديد من الجرائم، بدأ المدعون العامون "تحقيقًا هيكليًا" لتحديد المسؤوليّة.

قابلوا شاهدهم الأول في شهر تشرين الأول من تلك السنة. أثناء مشاهدة البرنامج الصباحي المعلوماتي الترفيهي "فروشتوك فيرنسيهن" (frühstücksfernsehen)، صادف شخص من المكتب مقطع فيديو يُظهر جنديًا انشقَ حديثًا عن الجيش السوري وصل إلى ألمانيا قبل أن يغادرها لاحقًا من أجل الانضمام إلى قوات المعارضة. بعد مكالمة سريعة مع المحطة التلفزيونيّة، تمّ استدعاءه بحلول الظهيرة من أجل مقابلته.

لم يأت الرجل بمعلومات كثيرة، لكن الطريق إلى كوبلنز كان قد بدأ (وقد بلغت الطريق ذروتها في محاكمة أشاد بها المدعي العام الفيدرالي الألماني بيتر فرانك ووصفها بأنّها «أفضل مثال على نجاح القانون الجنائي الدولي»، والوفاء بوعد نورمبرغ بأنّ ألمانيا لن تكون دولة يلوذ بها مجرمو الحرب، مع الإشارة إلى أنّها ستستمر في مقاضاة مثل هذه الجرائم في المستقبل: «نحن مدينون بذلك للضحايا وللإنسانيّة»).

ليل القيامة الطويل

27 كانون الثاني 2021

كباقي الأطفال في سوريا، عرفت رُهام هَوّاش، دون الحاجة إلى إخبارها، أنّها تعيش في ظلّ دولة بوليسيّة، وفهمت سريعًا أنّ حتى تصرفات الأطفال الطائشة يُمكن لها أن تُهلك أسرة بأكملها. عندما كانت صغيرة، كانت عائلتها تستعمل أوراق الصحف الحكوميّة كغطاء لطاولة المطبخ عند الطعام. في بلد كانت فيه صور الرئيس حافظ الأسد منتشرة في كلّ مكان (في سيارات الأجرة والمكاتب وعلى جوانب المباني المرتفعة) غالبًا ما تضمّنت الصحف صورًا له. أحيانًا لم تكن الأسرة المكوّنة من خمسة أفراد تلاحظ، وهي على عجلة من أمرها لتجهيز المائدة وتناول الطعام، أنّها استخدمت وجه القائد من دون قصد كغطاء للطاولة إلّا بعد انتهائها من الأكل، ممّا أدى إلى تدنيس الصورة بالبقع. كان يتعيّن عليهم بعد ذلك التخلص من الصفحة بعناية حتى لا يتركوا أيّ أثر في نفاياتهم عن ازدرائهم. لكن أحيانًا كان وجهه يشغل صفحة بأكملها، "فكيفما تكوّمينها"، تقول هَوّاش، "سترين وجهه ملقى في سلة المهملات"، لذلك كانوا يمزقونها باليد حتى لا يُبلّغ عنهم أحد.

بعد وفاة والده في عام 2000، ورث بشار الأسد السلطة، وهو طبيب عيون يتذكّره زملائه في أحد مستشفيات لندن حيث تدرّب، على أنّه إنسان متواضع لطيف التعامل مع المرضى. نصّب بشار نفسه على أنّه مُصلح. وبالفعل، بدأ نوعٌ من الانفتاح بالازدهار، عُرف لاحقًا باسم ربيع دمشق. نظّم السوريون والسوريّات صالونات غير رسميّة حيث نوقشت الإصلاحات، وتمّ إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، وإغلاق سجن تدمر سيء السمعة بشكل رمزي. لكن في غضون عام، أعاد النظام اعتقال العديد من النشطاء وأغلق الصالونات (وأُعيد فتح سجن تدمر في العام 2011). في الوقت ذاته أجرى النظام إصلاحات حرّرت الاستثمار والتجارة، وأعطت مظهرًا من التقدم الاقتصادي بعد عقود من القيود الاشتراكيّة الزائفة، إلا أنّها كانت إصلاحات مفعمة بالمحسوبيّة، لدرجة أنّها أثْرَت طبقة معيّنة فقط من السوريين، بينما عانى البقيّة.

كانت هَوّاش مراهقة خلال تلك السنوات الأولى من حكم بشار الأسد، والتغيير الذي لاحظته هو أن ويسكاس، طعام القطط الذي كانت تطلبه عادة من بيروت، أصبح متاحًا في سوريا. ولكن في العام 2011 كانت تبلغ من العمر 23 عامًا، وهي خريجة جامعيّة من كليّة الاقتصاد وتدرس للحصول على درجة الماجستير، وتعمل كمسؤولة معلومات في برنامج تطوير التعليم العالي لمفوضية الاتحاد الأوروبي في دمشق. مع اشتعال الثورات في مصر وليبيا وتونس، أوضح النظام السوري للسوريين استحالة تخيّل أنّ بلادهم ستكون التالية. حتى وقفات الشموع أمام السفارات المصريّة والليبيّة فضّتها المخابرات التي قامت بضرب واعتقال المشاركين.

في شهر شباط من ذلك العام، كتب تلامذة مدرسة ابتدائيّة من مدينة درعا الجنوبيّة كتابات على الجدران تُردّد الشعارات التي هُتفت في شوارع الدول العربيّة المتمردة ضدّ حكامها. اعتقلت المخابرات الأولاد، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا. عندما توّجه الأهالي المذعورين إلى المخابرات لاستعادة أولادهم، قيل لهم: "انسوا أولادكم. إذا كنتم تريدون أولادًا، فانجبوا المزيد. وإذا كنتم لا تعرفون كيف، احضروا لنا نساءكم، وسنريكم كيف يُنجب الأطفال".

أثار اعتقال الصبية وردّ فعل المخابرات احتجاجات في المدينة. فتحت قوات الأمن النار عليهم. وأكد وفد رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين للشيوخ، أنّ الأسد ملتزم بملاحقة من أطلقوا النار وتقديمهم للعدالة، وتمّ إطلاق سراح الأطفال. لكن المخابرات كانت قد قامت بضربهم وحرق أجسادهم ونزع أظافرهم. عمّت الاحتجاجات في جميع أنحاء سوريا، وفي غضون ثلاثة أشهر، لقي أكثر من ألف سوري مصرعهم، وتمّ سجن ما يقدر بعشرة آلاف آخرين.

بقيت هَوّاش بعيدة عمّا يحدث. كشخص ولد في سوريا من لاجئين فلسطينيين (ممّا يعني أنّ أيًّا منهم لم يكن يحمل الجنسيّة السوريّة)، كان حلم العودة إلى وطنهم (فلسطين) هو النضال السياسي الذي حدّد حياتها. ولكن في المكتب، رأت أستاذًا جامعيًا تعمل معه يبكي، كان من درعا ومنشغلاً في محاولة توصيل الطعام لأقاربه بعد أن فرض النظام حصارًا على المدينة بأكملها كعقاب على المظاهرات. ساخطة من الظلم، بدأت هَوّاش بالتوّرط بما اعتبرته ثورة، فالتقت بالناشطين والناشطات وشاركت في الاحتجاجات ووزّعت المناشير.

بعد عام تقريبًا من انطلاق الانتفاضة، وبالتحديد في شهر آذار من العام 2012، تمّ اعتقالها ضمن حملة اعتقالات طالت نشطاء سلميين، اعتقد الكثيرون إنّها تهدف إلى حرمان الحراك من السوريين العلمانيين وذوي التوّجه المدني. تمّ استجوابها وتعذيبها على مدار شهرين تقريبًا.

بعد إطلاق سراحها، لم تفكر هَوّاش في مغادرة البلاد: "في ذلك الوقت، أدركت حقاً مدى حبي لسوريا. الثورة فعلت ذلك."

كان والداها قد انتقلا إلى الإمارات العربية المتحدة وتوّسلاها للانضمام إليهما. لم توافق إلّا بعد مرور عدّة شهور، معتقدة أنّها ستكون زيارة قصيرة. لكن وفي غضون أسابيع قليلة، قصف الجيش السوري مخيم اليرموك حيث كانت تعيش. قبل نهاية العام، كانت طائرة ميج قد حطّمت منطقتها ودمرت منزلها. "كانت تلك أيامًا مروعة"، تذكر هَوّاش. "أنتِ في الخارج، تتركين مكاناً لا تريدين مغادرته، وتراقبين في كلّ دقيقة كيف تُدمّر الأشياء. يُعتقل أصدقاؤك، والناس تموت".

عرض صديق ألماني استضافة هَوّاش في مدينة هامبورغ. حصلت على تأشيرة لمدة ستة أشهر ووصلت في كانون الثاني من العام 2012. لم تفرغ حقيبتها، وبدلًا من ذلك كانت تفتحها كلّ صباح لأخذ حاجيّتها وتغلقها مجدّدًا في الليل، استعدادًا في حال سقط النظام في اليوم التالي وأمكنها العودة إلى سوريا.

أما بالنسبة لما حدث لها في تلك الزنزانة، فلم تفكر في تحقيق العدالة، ما كانت تعتقده ببساطة هو "الحمد الله، ما زلت على قيد الحياة."

في الخامس والعشرين من شهر آب 2015، نشر المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين تغريدة على تويتر ربطت المستقبل القريب للبلاد بمستقبل مئات الآلاف من السوريين الفارين من بلادهم، إذ علّقت ألمانيا، وتحديدًا للسوريين، شرط اتفاقيّة دبلن الذي يقضي بضرورة فحص طلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي في البلد الذي وصل إليه طالب اللجوء أوّل مرة. يعكس هذا في واقع الأمر انفتاح ألمانيا على السوريين الذين جازفوا بعبور البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب صغيرة. بعد ستة أيام، خلال مؤتمر صحفي، شجّعت المستشارة أنجيلا ميركل، التي كانت تُرجع القرار لأسباب إنسانيّة وأخلاقيّة، الشعب الألماني على تبني هذه السياسة معلقةً، "يمكننا القيام بذلك" (Wir schaffen das).

بحلول نهاية عام 2015، وصل ما يقارب 400 ألف سوري إلى ألمانيا، إضافة إلى 125 ألفًا وصلوا خلال عام 2014 وحوالي 50000 عام 2013. سرعان ما أدرك المدّعون العامون أنّ سياسة ميركل ستغيّر كلّ شيء، وإذا ما أرادوا التحقيق في جرائم الحرب في سوريا، فإنّ لديهم الآن أكثر من نصف مليون سوري يعيش في ألمانيا.

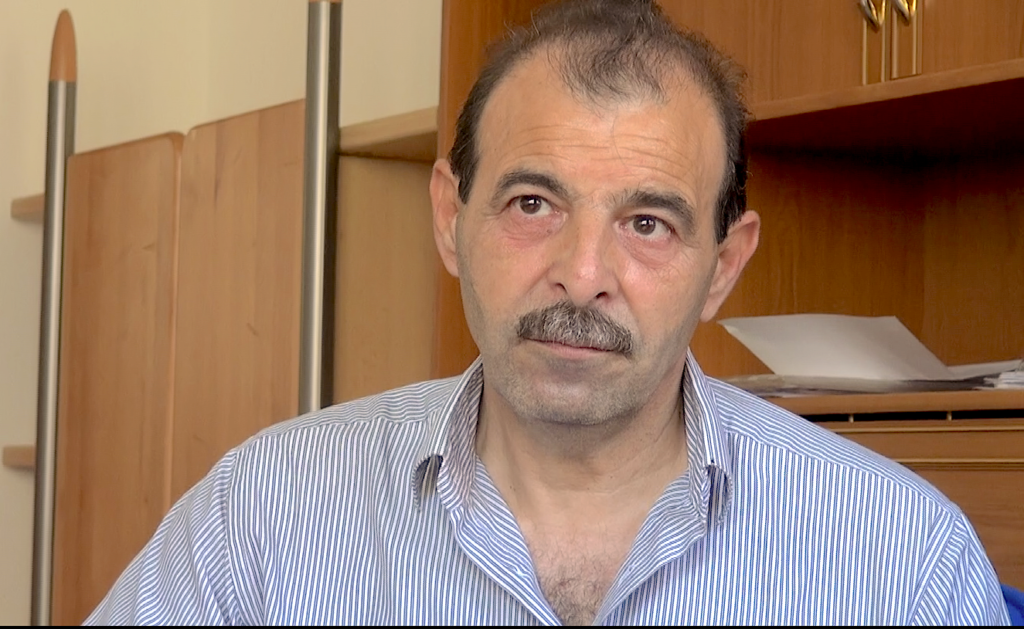

الأهم من ذلك، رحّبت ألمانيا، ولا سيما مدينة برلين، بشخصيّات سوريّة بارزة، ساعدت الحكومة الألمانيّة في نقل العديد منهم (منذ عام 2011)، وهم قادة في المعارضة السوريّة ونشطاء ومحامين حقوقيين قُدامى. كان أولئك حريصين على استخدام كلّ الوسائل القانونيّة المُتاحة لمحاسبة النظام وأيّ شخص آخر ارتكب جرائم في سوريا، وكان من أبرزهم المحامي أنور البني، مؤسس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونيّة، ومازن درويش، مؤسس المركز السوري للإعلام وحريّة التعبير. كان النظام قد اعتقلهما وعذّبهما إلى جانب أفراد من عائلاتهما في سوريا. البني، ذو الـ62 عامًا، يدخن وبشربِ القهوةِ بنهم، وبطريقة ما، وعلى الرغم من كلّ ما تحمّله، دائم الابتسام. درويش الأكثر تحفظًا يبلغ السابعة والأربعين عامًا، ويدخن أكثر من البني. وصلا إلى برلين بين عامي 2014 و2015 وباشرا عملهما على الفور.

الصلة بين السوريين والمدعّين العامّين الفيدراليّين تمّت عبر المركز الأوروبي للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان ومقره برلين، وقد أسّسه محامي حقوق الإنسان الألماني، فولفجانغ كاليك، في عام 2007. يقول كاليك: "مبدأ الولاية القضائيّة العالميّة هو نواة المركز الأوروبي للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان (ECCHR)". بالفعل، اختُبر حدود التزام ألمانيا بمحاكمة الجرائم الدوليّة مرتين، من خلال تقديم شكوى ضدّ دونالد رامسفيلد ومسؤولين أمريكيين آخرين، بناءً على ما تمّ الكشف عنه عن قيام جنود أمريكيين بتعذيب سجناء في أبو غريب في العراق وخليج غوانتانامو. (رفض المدعي الفيدرالي متابعة الاتهامات في المرة الأولى على أساس أنّ الولايات المتحدة لديها محاكمها الخاصة التي يمكن أن تحاسب أيّ مذنب؛ والمرة الثانية لأنّه كان من المستبعد على ألمانيا أن تحقّق كما ينبغي). التقى فريق كاليك بالسوريين الوافدين إلى أوروبا، مشاركًا حيثما كان ذلك مناسبًا، شهادات احتجازهم مع المدعيّن العامّين.

لم يعطِ البني ولا درويش الأولويّة لمساءلة معذّبيهما شخصيًا أو تحقيق العدالة لأنفسهما كأفراد، بل أرادوا ملاحقة رأس النظام، أولئك الذين ما زالوا يخفون قسرًا السوريين ويرهبونهم بشكل جماعي. وقد وافق على هذا الرأي المحامي الألماني باتريك كروكر، الذي انضم إلى منظمة كاليك في العام 2015 للإشراف على ملف سوريا في برنامج الجرائم الدوليّة والمحاسبة.

لكن حتى تلك المرحلة، لم يعلن المدعي الفيدرالي استعداده للتحقيق مع جناة رفيعي المستوى خارج ألمانيا، ليعتمد ما يُعرف باسم مبدأ "المنفّذ الدولي"، بل اتّبع عوضًا عن ذلك موقفًا أكثر تحفظًا، وهو مبدأ "لا ملاذ آمن" الذي ينظر إلى المشتبه بهم (عادة ذوي مراكز متدنية) الموجودين في البلد. لكن اتضّح بعد ذلك علنًا أنّ النيابة العامة لديها اطلاع مباشر على صور قيصر، والتي من المفترض أنّها تقدم أدلة على جرائم خطيرة ارتُكبت في مراكز مخابرات معيّنة. الوصول إلى الملفات الأصليّة، كان يعني أنّه للمدعين العامّين القدرة على إجراء تحقيقات وتحاليل جنائيّة خاصة بهم، واعتبارها في نهاية المطاف مصادرًا موثوقًا بها وفقًا لمعايير الأدلّة الجنائيّة في القانون الجنائي الدولي. عمد المحامون السوريون والمركز الأوروبي للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان على ربط الصور بأعلى مستويات النظام السوري، وأمضوا العام التالي بالبحث عن السوريين اللاجئين المنتشرين في جميع أنحاء أوروبا، والذين تمّ اعتقالهم وتعذيبهم في تلك الفروع المحدّدة، بمساعدة زملاء لاجئين أيضًا. كان هدفهم تقديم شكوى مفصّلة إلى المدعين الفيدراليين ضدّ شخصيّات رئيسيّة في النظام، لأنّه في ألمانيا يُمكن أن تلزم شكوى كهذه المدعين الفيدراليين بإجراء تحقيق شامل.

بلغ هذا العمل ذروته في العام 2017، عندما قدّم كلّ من البنّي ودرويش والمركز الأوروبي للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان ومجموعة ملفات قيصر أول أربع شكاوى إلى المدعي العام الاتحادي. في عام 2018، أصدرت ألمانيا مذكرة توقيف بحق جميل حسن، رئيس المخابرات الجويّة السوريّة (التي يمكن القول إنّها أقوى أجهزة المخابرات). عندما اتصل كالك بدرويش ليبشّره بالنبأ، كان هذا الأخير في السوبر ماركت، فبدأ بالصراخ والرقص مسبّبًا جلبة دفعت زوجته الى إخراجه على عجلة تحت أعين المتسوّقين المُندهشة. طلبت ألمانيا تسليم حسن من لبنان، حيث أفيد بانّه يتلقى رعاية طبيّة هناك. بالرغم من إنكار لبنان وجود حسن في البلاد وعدم تنفيذ المذكرة، إلا أنّها كانت بمثابة طلقة تحذير (أُصدرت لاحقًا مذكرات توقيف بحق أعضاء آخرين من النظام السوري).

مدفوعين بقوة الزخم هذه، استمر المحامون السوريون والمركز الأوروبي للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان التطواف في أوروبا لتقديم شكاوى مماثلة في دول أخرى. في إحدى الرحلات في شهر شباط من العام 2018، أجرى البني وكروكر مقابلة مع سوري مقيم في اسكندنافيا كان يعرف اسم الشخص الذي أمر بتعذيبه: "أنور رسلان". كانت المرة الأولى التي يسمع فيها كروكر بهذا الاسم، لكن البني عرفه: رسلان اعتقل البني عام 2006 بعد خطفه من الشارع. وكان البني قد رأى أيضًا رسلان بعد مجيئه إلى ألمانيا. أمام دهشة كروكر، قال البني بشكل عرضي: "إنّه في برلين".

كان رسلان، وهو محام مدرّب وعقيد أشرف على التحقيقات في فرع المخابرات رقم 251، أصلًا تحت أعين النيابة العامة الألمانيّة. مع تزايد المخاوف من تحوّل ألمانيا لملاذ آمن لمجرمي الحرب الذين لجأوا إليها، بدأ المدعون العامون في التحقيق مع لاجئ سوري آخر. في سياق هذا التحقيق، تمّ ذكر اسم رسلان كشخص لديه معلومات مفيدة، لكن سلوك رسلان أثار شكوك المدعين، وعندما اعترف صراحةً، أنّه كان قبل انشقاقه قياديًا بارزًا في الفرع 251 الذي ظهر في صور قيصر، أصبح مستهدفًا.

سجن العقاب.. أخطر سجون جبهة النصرة في إدلب

21 نيسان 2020

تجارة الاعتقال في سجون ومعتقلات النظام السوري

16 نيسان 2020

أثناء التحقيق مع رسلان، أجريت مقابلات مع منشق آخر من المخابرات، هو إياد الغريب، وقد عمل أيضًا في الفرع 251. بناءً على اعترافاته التي تدينه، كان على النيابة معاملة الغريب كمشتبه به. في شهر تشرين الأول من العام 2019، اتُّهم الرجلان بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة. اتّهم المدّعون الألمان رسلان بالإشراف على تعذيب حوالي 4000 شخص خلال 500 يوم في بداية الانتفاضة، ممّا أدى إلى مقتل 58 سجينًا على الأقل. واتُّهم الغريب بالتواطؤ في التعذيب في 30 حالة على الأقل.

بحلول عام 2019، كانت هَوّاش قد أمضت في ألمانيا ست سنوات. كغيرها من النشطاء، حاولت الانتقال إلى شمال سوريا عبر الحدود المشتركة مع تركيا. لكن في مطار اسطنبول، مُنعت من الدخول (بينما تمّ الترحيب بصديقها الصحافي الألماني) لأنّها كفلسطينية لا جواز سفر لديها. كانت من دون جنسيّة، وهي نهاية غير محلولة من تاريخٍ ربطَ بين جرائم الحرب النازيّة في ألمانيا وتأسيس إسرائيل وسلب الفلسطينيين حقوقهم. كما تذكر هَوّاش، صرخ ضابط الجمارك الذي بالكاد يتحدث الإنجليزيّة، مشيرًا إلى كلّ منهما على حدة: "أنت ألمانيّ. أنا تركي. هي لا شيء"، اقتناعًا منها بأنّ الجنسية ليست رفاهيّة، طلبت حق اللجوء إلى ألمانيا، وحصلت عليها في غضون أشهر.

تعلّمت اللغة الألمانيّة وشرعت في بناء الحياة التي كانت تريدها في سوريا، وحصلت على درجة الماجستير في مجال نزع السلاح والحدّ من الأسلحة. ساعدت في تأسيس منظمة غير حكوميّة، تنتج أبحاثًا تُعنى بقضايا المجتمع المدني السوري، ولذا كانت على علم بالعمل الجاري للمحامين السوريين، لكنها لم تعتقد يومًا أنّ ما حدث معها كان هامًا بما فيه الكفاية لكي تشاركه، لكن عندما قرأت في الصحافة الألمانيّة عن محاكمة تتمحوّر حول الفرع الذي احتُجزت فيه، غيّرت رأيها.

مع سماح القانون الألماني للضحايا أو لأسرهم الأحياء بالانضمام إلى القضايا الجنائية كمدّعين مشتركين، بحث المحامون السوريون والمركز الأوروبي للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان عن سوريين للمشاركة في المحاكمة. يقول كروكر: "كان الهدف الرئيسي هو تمثيل الناجين ومصالحهم، لسدّ الفجوة بين ما يفعله المدّعي الفيدرالي في ألمانيا وما قد يريده الناس".

رتبت هَوّاش للقاء كروكر. خلال الاجتماع، أدرك كروكر سريعًا عدم حاجة هَوّاش إلى الكثير من الشرح أو الإقناع على خلاف المدعين المحتملين الآخرين. من جانبها، شعرت هَوّاش تجاه كروكر أنّ "من الواضح أنّ الأمر لا يتعلق به"، على حدّ قولها، "بل بها."

لكن لكروكر أسباب شخصيّة دفعته للقيام بهذا العمل. يتذكر رحلة بالسيارة مع جدّه وهو في الثامنة من عمره. أوقف جدّه السيّارة، والتفت إليه قائلًا: "مهما حدث، أريدك أن تعرف أنّني لم أقتل أو أؤذي أحدًا بشكل شخصي". لم يفهم كروكر الحادث إلّا بعد ذلك بسنوات. "كان جدي ذو منصب عالٍ في منظمة شباب هتلر"، يقول كروكر، معلّلًا دور جده بكونه نتيجة "تسميم العقول". "أعتقد أنّني أعرف عاطفيًا لماذا أفعل هذا. إنّها صدمة بين الأجيال، صدمة الجناة، أو شعور بالذنب".

كانت المحاكمة في شهرها السادس عشر حين جاءت هَوّاش للإدلاء بشهادتها في كوبلنز الصيف الماضي. أشرفت على القضيّة لجنة قضائيّة برئاسة القاضية، آن كيربر. أظهرت كيربر معرفة بارزة في الجغرافيا السوريّة وشوارع دمشق وفروع المخابرات، وكذلك المدّعون العامّون، على الرغم من أنّ أيٍ منهم لم يكن هناك من قبل. كانت طريقة استجواب كيربر للشهود الذين تعرّضوا للتعذيب هادئة وصبورة ومتعاطفة بقدر ما كانت صارمة وإجرائيّة، وحتى مختصرة بتوبيخها أيٍّ من المحامين. كمعظم القضاة الألمان، لم يكن لدى كيربر خبرة سابقة في قضايا جرائم الحرب أو الجرائم ضدّ الإنسانيّة. جرت المحاكمة في محكمتها لمجرد أنه تمّ القبض على الغريب في ولايتها.

وقد استمعت المحكمة بالفعل إلى عدد كبير من الشهود، بما في ذلك ضحايا وخبراء وأطباء شرعيين وغيرهم من السوريين الذين كانوا جزءًا من جهاز المخابرات، لكنهم لم يشاركوا في التعذيب. ظهرت صورة لكوكبة مرعبة من السجون الشبيهة بالسراديب، لكلّ منها معقلها الخاص ولكنها أيضًا جزء من مجموعة أوسع، كاملة ومتناسقة. قاموا بسجن أشخاص أُوقفوا دون محاكمة ولأسباب متنوعة (لمجرد كونهم من مكان يعتبر متمردًا، أو يتظاهرون سلميًا، أو يقدّمون مساعدات إنسانيّة للسوريين المحاصرين، أو كونهم من العرق أو الطائفة الخطأ). تعرّض معظمهم للتعذيب أثناء الاستجواب، بالرغم من أنّ إعطاء المعلومات، بخلاف أسماء الذين قد ينتقدون الحكومة، بدا في أحسن الأحوال كمهمة ثانويّة أمام معاقبة الناس وإرهابهم.

وصف محتجزون سابقون، كلّ على حدة، ولكن بشكل متناسق، العديد من التجارب المشتركة. احتُجز معظمهم بملابسهم الداخليّة في زنازين مكتظة تحت الأرض، حيث لا مكان لهم إلّا إذا وقفوا جميعًا أو جلسوا وركبهم مشدودة على صدورهم. كانوا يتناوبون على النوم على جوانبهم مثل السردين. لم يكن هناك ضوء طبيعي لإحصاء الأيام، وكانوا يُجبرون عادة على الشرب من خرطوم مياه في مرحاض الزنزانة. غالبًا ما كان الطعام الذي يُلقى في زنازينهم قديمًا، وغير كافٍ على الإطلاق. أفاد الكثيرون باحتجاز أطفال معهم. وعندما لم يكن يتم استجوابهم، كانوا مجبرين على سماع صرخات الآخرين.

بدت الأساليب أيضًا نمطيّة، تحمل أسماء مثل دولاب وشبح وبساط الريح والكرسي الألماني، حيث يتم ربط السجناء بظهر الكرسي والضغط على أجسامهم حتى الانهيار، وهي طريقة يقال إنّ مجرم الحرب النازي، ألويس برونر، الذي عاش ما تبقى من حياته في دمشق، قد جاء بها إلى سوريا. كما عمدت المخابرات إلى توجيه الضربات بأعمدة معدنية وإزالة الأظافر واستخدام الصدمات الكهربائيّة، واعتدوا جنسيًا على المعتقلين والمعتقلات، مهددينّ إياهم بإحضار أقاربهم للإعتداء عليهم أمامهم.

بكى بعض الشهود أثناء الإدلاء بشهادتهم. قال رجل مسن للمحكمة، في شهادته التي سبقت شهادة هَوّاش بأسابيع، إنّه بدأ يتساءل: "هل أولئك الذين عذبوني هم فعلًا من البشر؟" وروى عن صداقته مع صرصور في زنزانته، مقرًّا بأنّ "الصرصور" لم يفعل له شيئًا أبدًا، على عكس "الوحوش" خارج زنزانته.

كما تحدث شهود آخرون عن حياتهم بعد إطلاق سراحهم، والتي شابها آلام جسديّة مستدامة وقلق واكتئاب وأرق. في نهاية إفادتهم، طلب العديد التحدّث. أرادوا أن يشكروا المحكمة.

ظهر التباين جليًا بين رسلان والغريب كمتهمين. فقد كان رسلان، ذو الثامنة والخمسين عامًا، في موقع سلطة في الفرع 251، أمّا الغريب الأدنى رتبة، في الخامسة والأربعين من عمره، فقد بدأ بالعمل في المخابرات قبل الانتهاء من دراسته الثانويّة، وباعترافه، نقل المعتقلين إلى الفرع 251. استغرق الغريب سنوات للوصول إلى ألمانيا، مسافرًا عن طريق البحر والبر، بعد قضاء عامين في وضع معلّق في اليونان. وصل رسلان بسرعة إلى ألمانيا، على متن طائرة، بتأشيرة مدعومة من المعارضة السوريّة، التي كانت تأمل بالحصول على معلومات مفيدة من رسلان. وإذ جلسا جنبًا إلى جنب في المحكمة، برزت الاختلافات. اختبأ الغريب خلف قلنوسة سترته المنسدلة على عينيه، مستخدمًا في أغلب الأوقات ملفًا مفتوحًا لإخفاء وجهه؛ بينما جلس رسلان مستقيمًا غير متخفَّ، يدوِّن الملاحظات باهتمام.

لا يُطلب في ألمانيا من المتهمين تقديم التماس. لكن في بداية المحاكمة، أدلى رسلان بتصريح مكتوب، ليؤكد بأنّه لم يرتكب أيّ خطأ، وفي حين أنّ الآخرين أساؤوا معاملة السجناء، لم يكن لديه هو القدرة على إيقافهم. ادّعى أنّه ساعد سجناء بشكل فردي، وأنّه في النهاية تمّ تنزيل رتبته لتنحصر مهامه في الأعمال المكتبيّة. تمّ دحض جزء كبير ممّا ادّعاه خلال المحاكمة، ليس فقط عن طريق الخبراء والمستندات الفوتوغرافيّة والمكتوبة، بل من قبل المعتقلين السابقين أيضًا الذين مثْلوا أمام رسلان وتعرّفوا عليه.

لم يدل الغريب بمثل هذا التصريح، وأكد محاميه أنّ لائحة الاتهام، التي استندت إلى مقابلته الطوعيّة أثناء التحقيق مع رسلان، غير مقبولة لأنّه تمّ استدعائه كشاهد وليس كمشتبه به. لكن بعد حوالي تسع شهور من بدء المحاكمة، وعقب استعمال صور قيصر كأدلّة، قدّم خطابًا قُرِأ بصوت عالٍ في المحكمة، عبّر فيه الغريب عن تأثّره الى حدّ البكاء وشكر قيصر على نشره للصور. وادعى أنّه بحث بينهم عن أفراد أسرته المفقودين والمسجونين. وأوضح أنّه بصفته سنيّ الطائفة، كان بالفعل مشتبهًا به من قبل رؤسائه، ولم يكن أمامه خيار آخر سوى اتباع الأوامر أو أن يُقتَل، وقد كان بإمكانه الفرار من البلاد على الفور إلّا أنّ ذلك كان يحتّم عليه ترك أسرته (ومن بينها ابنته المريضة) لذلك انتظر ريثما يتمكنون من الفرار سويّة، وشكر المحكمة والمحامين والشهود، وأدان النظام، ولم يذكر دوره الخاص قط.

اختار محامي الغريب عدم تقديم بيان دفاع، فلم تستمع المحكمة أبدًا الى أيّ دليل على الإكراه، لكنّها عند إصدار حكمها في شهر شباط 2021، رفضت ادعاءه بانّه لم يكن يملك أيّ خيار آخر سوى الانصياع للأوامر. بعد إدانته بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة في ثلاثين قضيّة من خلال المساعدة والتحريض على التعذيب والحرمان الجسيم من الحريّة، حُكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف. من أجل تحديد عقوبته، التي كان من الممكن أن تصل إلى 15 عامًا، أخذت المحكمة بعين الاعتبار وجود عوامل إيجابيّة، بما في ذلك انشقاقه المبكّر نسبيًا، لكنها أشارت أيضًا إلى الظروف المشدّدة للعقوبة كعمله الطوعي مع المخابرات لمدة 15 عامًا قبل 2011. قدّم الغريب استئنافًا، في الغالب على أسس إجرائيّة فيما يتعلق بقبول إفادته.

أثارت إدانة الغريب الجدل بين السوريين، جزئيًا بفعل أقاربه في ألمانيا الذين طعنوا علنًا في محاكمته. على الفيسبوك وكلوب هاوس، عبّر السوريون عن انتقاداتهم: كيف من الممكن أن تكون الأولويّة أو من العدل محاكمة الغريب ورسلان (اللذان انشقا عن النظام في نهاية المطاف) في حين انّ المسؤولين في المستويات العليا لا يزالون في السلطة يقتلون السوريين؟ بالإضافة الى أن كلا الرجلين من السنة، مثل غالبيّة السوريين، ويشكّل السنة الفئة الأكثر تضرّرًا، في حين أنّ القيادة الأساسيّة للنظام، مثل الأسد، بمعظمها من العلويين.

في معرض ردّهم، جادل آخرون بأنّ الانشقاق قد يخفف العقوبة (وهو ما نظرت فيه المحكمة الألمانيّة في قضية الغريب) إلّا أنّه لا يعفي الأفراد من الجرائم التي ارتكبوها. أمّا بالنسبة للجدل الطائفي، فقد ردّ البعض بأنّ المعاناة التي لحقت بالضحايا من جراء هذه الانتهاكات هي ما يهم، وليس طائفة الشخص الذي يمارسها. علاوة على ذلك، لم يكن النظام بأيّ حال من الأحوال علويًا بحتًا.

تعرّض البني أيضًا لانتقادات بسبب وعوده المفرطة عمّا يمكن أن تحققه كوبلنز. لكن هذا لا يعني بأنّه يرى نصف الكأس الممتلئ، فكما يقول: "الكأس ربع ممتلئة. لكن لدي القدرة على ملئها للنصف او ثلاثة أرباع. لا أريد أن أترك معظمها فارغًا وأصاب باليأس".

بينما يعمل البني من منطلق متفائل، يركّز درويش على البراغماتيّة. "ليست المحاكمات كلّها بعادلة"، يعترف درويش، "إنّ استراتيجيتنا البديلة هي إبقاء مسألة العدالة مطروحة على الطاولة وعدم السماح للنظام وأمراء الحرب والأمم المتحدة والقوى الإقليميّة واللاعبين الرئيسيين بالتوّصل إلى اتفاق سياسي لا يحفظ حقوق الضحايا".

إسماعيل الحامض...غيابه ترك مقعدا للحزن في كل فرح

03 كانون الأول 2020

جهاد محمد وحكاية الشيوعي الجميل (3)

14 آب 2019

رسالة إلى رامي سليمان

05 تشرين الأول 2017

لكن بالنسبة للذين ما زال أحبائهم في عداد المفقودين، فإنّ اللعبة الاستراتيجيّة الطويلة الأمد لا ترضي إحساسهم بالضرورة الملّحة. في عدّة مناسبات، سافرت اللاجئة السياسيّة والناشطة وفا مصطفى (31 عامًا) من برلين إلى كوبلنز لتشارك في وقفة احتجاجيّة خارج قاعة المحكمة. حملت معها صور مؤطرة لبعض المعتقلين، من بينهم والدها، الذي اختفى منذ العام 2013. كانت متفائلة في بداية المحاكمة، حيث رأت أنّها خطوة نحو العدالة والمساءلة. أمّا الآن فهي أقل ثقة. "قلنا سابقًا ولسنوات، نريد الحريّة والعدالة والديمقراطيّة،" تقول وفا، "لكننا لم نتساءل يومًا عمّا يعنيه ذلك، وما هي العدالة. الشيء الوحيد الذي أنا متأكدة منه، هو أنّني لا أعرف حقًا ما هي العدالة، لكنني أعرف تمامًا ما يعنيه غياب العدل."

غياب العدل بالنسبة لها هو تحديدًا، إجراء محاكمات كبديل لحل شامل في سوريا. "ما يحدث في سوريا ما زال مستمرًا. ببساطة، والدي ما يزال محتجزًا"، تشدّد وفا. "أريد بالتأكيد محاكمة كلّ من ارتكب جرائم. لكن عذرًا، أريد أن يعود والدي، حيًّا وآمنًا".

يوم شهادتها الصيف الماضي، ارتدت هَوّاش قميصًا بلون الخردل مع بنطال أسود وسترة سوداء، وهو الزي الذي اختارته على وجه التحديد لأنّه لم يكن مُميّزًا على الإطلاق. حول رقبتها وضعت قلادة السلام الذهبيّة المخصّصة التي ترتديها كلّ يوم منذ العام 2007. شعرها القصير كان يحتاج إلى حلاقة، لكنها اختارت الانتظار الى ما بعد الإدلاء بشهادتها. حلاقة الشعر وتصليحه يصلح للمناسبات السعيدة.

سارت تحت أشعّة الشمس وصولًا إلى قاعة المحكمة، التي تواجه النصب التذكاري الصغير لضحايا النازيّة في كوبلنز. عبر قطار سياحي من أمامها يجلس فيه سُواح يبتغون مشاهدة معالم المدينة. تمكنت من تجاهل تساؤلاتها حول أهمية شهادتها بالنسبة للمحاكمة. مع حرمان ملايين السوريين من أيّ عدالة كشعب، تخلّى العديد عن حقهم، ناهيكم عن الاعتراف بالحاجة، لإحقاق بعض العدالة لهم.

انتظرها محامياها باتريك كروكر وسيباستيان شارمر من أجل مرافقتها عبر بوابة الأمن، الأول يرتدي حذاء "تشوكس" أزرق، والثاني يرتدي "دوك مارتينز" أسود. حين دخلت قاعة المحكمة، لم تستطع هَوّاش أن تمنع نفسها من التفكير في مدى سورياليّة الوضع: "ها أنا هنا في ألمانيا، أنضمُ إلى حكومتي (الألمانيّة) لمحاكمة شخص عذبني في سوريا".

ثمّ رأته. كان رسلان يقف في قاعة المحكمة، يتحدث مع الناس من حوله، وكأنّ كلّ شيء طبيعي من حوله. لاحظت ملابسه النظيفة (بنطال جينز وسترة رماديّة اللون مع شعار ماركة بولو الجليّ). رأته غير معصوب العينين أو مقيّدًا كما كانت أثناء استجوابها في فرع المخابرات الذي عمل فيه. من الواضح أنّه لم يتعرّض للضرب أيضًا. توترت، معتقدة بأنّه "في أيّ لحظة يمكنه أن يؤذيني". لكن بينما كانت تسير أمام إحدى صديقاتها الجالسة في القاعة، رأت هَوّاش ابتسامتها وتوجّهت نحوها، لتلمسها بأطراف أصابعها. بسبب تلك اللمسة الخفيفة، شعرت بالاطمئنان.

حين جلست هَوّاش على كرسيها في منصّة الشهود، أمام القُضاة وبجانبها كروكر، أبقت عينيها على القاضية كيربر. كان رسلان على بعد بضعة خطوات فقط، وعندما خلعت كمّامتها، قام بفحصها. قرّرت هَوّاش الإدلاء بشهادتها باللغة الألمانيّة لأنّها لم ترغب في استعادة الديناميكيات التي حدّدت موقعهما، هي ورسلان، في سوريا، حيث كانت هي الضحيّة وهو صاحب السلطة. كانت مصرّة: "أنا لست ضحيّة اليوم". التحدث باللغة الألمانيّة أتاح لها، لا للمترجم، اختيار كلماتها.

بدأت كيربر بالطلب من هَوّاش التعريف بنفسها وتوضيح ما حدث لها. تناولت هَوّاش كوبًا من الماء وتجنّبت النظر إلى رسلان، ركّزت على كيربر وكأنّهما في محادثة فردية.

أخبرت هَوّاش المحكمة انّه، عند حاجز للنظام خارج دمشق صادرت المخابرات هويتها وممتلكاتها، وأخبروها إذا ما أرادت استعادتهم، فعليها تسليم نفسها إلى الفرع 251. بدون بطاقة هويّة في سوريا، تصبح الحياة مستحيلة. تألمت وخافت وحاولت حتى الاختباء، أرعبتها فكرة دخول المركز ذائع الصيت. في النهاية، لم يكن هناك خيار سوى الذهاب إلى هناك. لم تذكر التعذيب، فقط قالت إنّه في مرحلة ما، لم يعد الاستجواب "ودودًا". قالت إنّه في النهاية تمّ الإفراج عنها لكن بدون بطاقة هويتها. تمّ إصدار تصريح سفر باتجاه واحد وطُلب منها مغادرة سوريا وعدم العودة أبدًا.

ثمّ بدأ استجواب القُضاة، بهدف حثّها على إعطاء تفاصيل أكثر عن التواريخ والأوقات وعن التعذيب وعمّا إذا كانت قد تعرّضت لاعتداء جنسي. مثلما فعلوا مع باقي الشهود، أحالوها إلى أقوالها أمام الشرطة السنة الماضية. تسمّرت هَوّاش منزعجة، هل شكّوا بها؟

روت على مضض كيف نفد صبر المحقق معها، وأخبرها أنّه يُمكن إنعاش ذاكرتها بشكل أفضل في غرفة أخرى، ثمّ تمّ تقييدها وعصب عينيها ونقلها الى مكان ما تحت الأرض. عرفت ذلك من الرائحة الرطبة. لكن سُمح لها عمومًا بالرؤيّة، وما رأته كان أدوات تعذيب وجدران قذرة مُلطخة بالدماء والأوساخ. شهدت على تعرّضها للضرب على رأسها وعنقها وأذنيها ووجهها (تارة جالسة وطورًا واقفة وذراعيها مقيدتان فوق رأسها ومعلّقة من السقف). أثناء استجواب القُضاة، ذكرت أنّ معذبيها استخدموا الآلات الكهربائيّة على ركبتيها وأطراف أصابعها، ثمّ على كتفيها وصدرها، وأشارت إلى فقدها الإحساس بالوقت: "لم أكن أعرف إن كنّا في النهار أم في الليل".

نعم، أجابت القضاة، كان بوسعها سماع صراخ وبكاء الآخرين.

بعد ساعة طلبت هَوّاش استراحة ودخلت المحكمة استراحة لمدة خمسة عشر دقيقة. رأت كيربر أنّ قارورة هَوّاش للمياه أوشكت على الانتهاء، فطلبت من أحد مساعدي المحكمة إحضار قارورة جديدة. قامت هَوّاش عن المنصة، مرتبكةً بشكل واضح. هل يراها الناس الآن بشكل مختلف، كشخص ضعيف؟ كرهت كيربر لسؤالها عن التفاصيل. وبينما كانت تشق طريقها إلى الخارج، أحاط بها أصدقاؤها، واصطحبوها إلى الهواء الطلق نحو ضفة النهر القريبة.

بدأت قاعة المحكمة تفرغ من الحضور عندما عاد المساعد بالمياه. نزلت كيربر عن المنصة وأخذتها وتوجهت إلى حيث كانت تجلس هَوّاش لتبدّل الزجاجات بنفسها.

عندما عادت هَوّاش شعرت بأنّها مستعدة للبدء من جديد. فكرت في الأمر، وأدركت أنّها لا تعتبر الذين تعرّضوا للتعذيب ضعفاء. أجابت على جميع الأسئلة المتبقية من قبل المُدّعين ومحامي الدفاع ومحاميّها. في أقل من ساعة شكرتها كيربر، وانتهى الأمر.

قبل نهاية الجلسة، أضافت كيربر إلى تُهم رسلان عشر اتهامات بالقتل، بناءً على الشهادة التي قُدمت في الشهر الماضي. عندما قرأت كيربر أسماء الشهود، اندهشت هَوّاش لمعرفتها العديد منهم. كم هو عالم صغير! فكّرت. "دارت ودارت الدنيا. أولئك الذين شعروا بأنّ لا قوة لنا، أرادوا إسكاتنا. ومن نجا منّا، يحاكمهم الآن."

في الثالث عشر من كانون الثاني، يوم إعلان الحكم، بدأ المستمعون الذين أرادوا الحصول على المقاعد المرجوة في قاعة المحكمة بالاصطفاف منذ الثالثة صباحًا خارج أبواب المحكمة، التي لا تُفتح قبل الثامنة. في الظلام وفي ظلّ درجات حرارة أقل من الصفر، خيّم الناس في الخارج حاملين وجبات خفيفة وأباريق من القهوة الساخنة، يتشاركونها بسعادة مع الغرباء. جاء السوريون من جميع أنحاء ألمانيا وأوروبا وخارجها، وجرت العديد من اللقاءات السعيدة.

لكن أيّ إحساس بالإثارة أو الرضا تجاه حكم الإدانة قابله شعور بالإحباط عمومًا من مدى ضآلة العدالة اليوميّة واستمرار إفلات النظام السوري من العقاب بشكل صارخ. بعيد الساعة السادسة صباحًا، خرجت من صف المنتظرين عدّة نساء سوريّات من منظمة "عائلات من أجل الحريّة"، وهي منظمة تناضل من أجل إنهاء الإخفاء القسري والاعتقال السياسي، واتجهنّ إلى الساحة أمام المحكمة، مديرات أنظارهنّ بعيدًا عن الباقين، بقيادة إحدى مؤسسات التنظيم، فدوى محمود، وقفنّ بصمت، خلفهنّ صور أحبّائهنّ المبعثرة، حاملات لافتات أكثر صرامة. على لافتة محمود كتب: "أين هم؟"

بإحكام وقف السوريون، بينما كانت طواقم التصوير تصوّرهم. فتحت امرأتان نافذة مكتب كان ما يزال مظلمًا في الجانب الآخر من الشارع وانحنينّ لالتقاط الصور. المرأتان هما كاتبة المحكمة وإحدى القاضيات، وقد أضاء وجههما نور هواتفهما المحمولة.

بمجرد فتح الأبواب، تمكن عدد قليل فقط من الدخول. بعد التدقيقات الأمنيّة، استغرق الأمر ساعتين إضافيتين لكي يجلس الجميع في القاعة الصغيرة. حين أُحضر رسلان مقيّد اليدين، وقف الناس لرؤيته. "يا له من منظر!" علْق أحدهم بالعربيّة. "عقبال معلمك"، أضافت محمود، "وعلى أمل أن يلحق بك رئيسك". تنهّد مازن درويش، أحد الحقوقيين السوريين الذين ساعدوا في فتح القضية: "أتمنى لو كانت المحكمة في دمشق. كم كان وقعها سيكون مختلفًا".

وقف القضاة على المنصة، هدأ الجميع، في انتظار إشارة كيربر والسماح لهم بالجلوس. جلست هَوّاش في الأمام مع المدعين المشتركين الآخرين. شعرها مقصوص حديثًا بقَصَّةٍ قصيرة مرتفعة.

عادت إلى كوبلنز مرتين. في الثامن من كانون الأول الماضي، ألقت بيانها الختامي. من خلال ملاحظاتها المعدّة مسبقًا، أخبرت المحكمة أنّها شاركت في المحاكمة من أجل نفسها أولًا، ولكن أيضًا من منطلق "الإحساس بالمسؤوليّة" تجاه جميع من مروا بـ"تجربة مؤلمة مماثلة"، لكن لم يكن لديهم أيّ ملاذ قانوني. وأكّدت أنّها شعرت "بالواجب" تجاه الذين ما زالوا محتجزين، "أولئك الذين لا يعلمون أنّنا نقف هنا اليوم وقد لا يعرفون أبدًا".

عادت أيضًا في السادس من كانون الثاني لسماع كلمة رسلان النهائيّة، بالرغم من توقعاتها المحدودة. لم يقل شيئًا يتعارض مع تصرفاته التي حافظ عليها طوال الوقت. أفضل ما يعبّر عمّا شعرتْ به ذلك اليوم هو الكلمة الألمانيّة، "غلايشغولتيغ" (Gleichgültig) عدم المبالاة. لكن اليوم، فكرت، "ستكون آخر مرة أدخل فيها هذه الغرفة، وسأخرج منها بشكل مختلف".

شغل القُضاة مقاعدهم. حملت كيربر في يديها الحكم الذي قرأته بصوت عالٍ، متوقفة بشكل منتظم لتسمح للمترجمين الفوريين العرب بالترجمة. استغرق الأمر أكثر من خمس ساعات، مع بضع استراحات لمدة عشر دقائق من دون استراحة الغداء. أعلنت الحكم والعقوبة أولًا.

بعد أن خلصت المحكمة إلى أنّه متوّرط بالقتل والتعذيب وحرمان المعتقلين الجسيم من الحريّة والاغتصاب والاعتداء الجنسي المقترن بالقتل في 27 حالة، حكمت عليه بالسجن المؤبد. لكن المحكمة سمحت بإمكانيّة تعليق الحكم ووضعه تحت المراقبة بعد 15 عامًا، آخذين بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، انشقاق رسلان عن النظام. لم يُظهر رسلان أيّ ردّ فعل.

على غرار حكم الغريب، ذكرت المحكمة أنّ الأدلة أظهرت بوضوح أنّ النظام السوري متوّرط في استخدام واسع النطاق ومنهجي للتعذيب ضدّ شعبه، وهي نتيجة ذات أهميّة استراتيجيّة لأولئك الذين يأملون في نهاية المطاف بالحصول على مساءلة مستويات أعلى في النظام. رغم أنّ نتيجة كهذه لا يمكن أن تمنع الحكومة الألمانيّة أو أيّ كيان ألماني آخر من التعامل مع النظام (عن طريق، على سبيل المثال، فتح سفارة أو الفوز بعقود إعادة الإعمار)، إلّا أنّه، وكما يجادل المؤيدون، يمكن أن يجعل الأمر مشحونًا بشكل علنّي. بالنهاية، هذه ليست استنتاجات نشطاء سوريين أو مدافعين عن حقوق الإنسان، بل هي نتائج محكمة ألمانيّة محايدة رفيعة المستوى، استمعت في منتدى عام إلى الأدلّة التي خضعت لتحدي الدفاع وتحقيق قضائي صارم.

"لا يمكننا إيقاف زخم التطبيع"، يعترف كروكر، في إشارة إلى ما يبدو أنّه إعادة تأهيل دوليّة محتملة لنظام الأسد، "ولكن يمكننا إبطاء وتيرته أو وضع العقبات في طريقه".

في حديثه لوسائل الإعلام بعد صدور الحكم، قال جاسبر كلينج، المدعي العام الرئيسي في قضية رسلان، "سنفعل كلّ ما في وسعنا لضمان استمرار معاقبة هذه الجرائم في المستقبل، بالتعاون الوثيق مع شركائنا في الخارج (القضيّة التالية للحكومة الألمانيّة، ضدّ طبيب سوري متهم بارتكاب جرائم حرب نيابة عن النظام، ستبدأ في فرانكفورت في الأسبوع التالي/ القضيّة بدأت في شهر كانون الثاني الماضي).

داخل وحول قاعة المحكمة، أجرى السوريون مقابلات إخباريّة باللغة العربيّة والإنجليزيّة والألمانيّة، ممّا يعكس ما قد يعنيه كلّ ذلك. كانت الدموع تملأ عيني البني، لكنّه قال أيضًا بضرورة منع رسلان من مغادرة السجن. بعيدًا عن الكاميرا، تساءل البعض عما كان يدوّن رسلان من ملاحظات في المحكمة، بينما ضحك آخرون بسخريّة من الطريقة التي انسحب بها أحد محاميه بعد الساعة الأولى، إذ سمعوه يقول إنّ على شريكه المحامي "أن يتابع بمفرده".

لم تهتم هَوّاش بشكل خاص بالمدة التي سيقضيها رسلان في السجن. ما كان مهمًا بالنسبة لها هو النتائج الأوسع التي تتعلْق بطبيعة النظام، والتي تعتقد أنّها ستضع الأسس للطريق المستقبليّة، بغضّ النظر عن المدّة التي قد يستغرقها ذلك.

لكن رباطة جأشها تهاوت في وقت لاحق من ظهر ذلك اليوم، عندما سردت القاضية كيربر، في تلخيص للشهادة، تفاصيل احتجاز المدعين، كلّ باسمه. بكت بصمت بينما كانت كيربر تصف ظروف تعذيبها باللغة الألمانيّة، والتي كانت أشدّ إيلامًا عندما ردّدها المترجم باللغة العربيّة. جلست هَوّاش في قاعة المحكمة الألمانيّة حيث تمّ الظفر بهذا الانتصار، متألمة من ذكريات الماضي في زنزانتها السوريّة. مقارنة باليوم الذي أدلت فيه بشهادتها، شعرت أنّها مكشوفة أكثر في قاعة المحكمة المكتظة الآن. كانت تخشى مرة أخرى أن يُنظر إليها على أنّها ضعيفة.

لكنها الآن تعرف أنّها لم تكن ضعيفة. مرّ حوالي عامين على انضمامها إلى القضيّة. "يمكنني ترك الأمور هنا"، أقرّت، "والبدء بشيء جديد".

كلّ ما أرادته في تلك اللحظة هو الخروج من المبنى والاتصال بوالديها. أدى تفكّك سوريا إلى تباعد عائلتها، لكنها كانت دائمًا تفكر بهم، تحديدًا في ذلك اليوم. أرادت سماع صوت والديها وإخبارهم، "لقد انتهت المحاكمة".