لم تحظ مسألة البيئة باهتمام المجتمع والسلطة السوريتين في أيّ وقت من الأوقات إلا على نطاق ضيّق ومحدود، وقد جاءت الحرب السورية لتزيدها تأزّمًا وتراجعًا، وحتى بعض الاهتمام الذي لاقته من قبل الدولة وبعض مؤسسات المجتمع المدني قبل الحرب، بعدما تبيّن أثر المشكلة البيئية على مسألة التنمية الاقتصادية ودورها في تزايد البطالة، لم يكن ذا فاعلية وجدوى كبيرة.

على مستوى الدولة السورية، وفيما يتعلّق بالتشريعات، فقد صدرت العديد من المراسيم التشريعية المتعلّقة بحماية البيئة. كما أنه في عام 2009 أُحدثت وزارة خاصة للبيئة بموجب "المرسوم التشريعي رقم 25 القاضي بإحداث وزارة الدولة لشؤون البيئة تتوّلى المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بموجب التشريعات والأنظمة النافذة فيما يتعلق بشؤون البيئة". لكن لم يدم الأمر طويلًا، ففي العام 2016، صدر القانون رقم 18 لعام 2016 القاضي بإحداث وزارة باسم وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أي العودة إلى الوضع السابق، وذلك بسبب من آثار الحرب من جهة وبسبب الآلية التي تنظر منها السلطة لمسألة البيئة من جهة ثانية. وبالمحصلة، بقيت كلّ المراسيم مجرّد حبر على ورق بسبب من بنية السلطة السورية التي تعيق تطبيق أيّة مراسيم تتعارض مع مصالح الأوليغارشية الحاكمة في سوريا.

فيما يتعلق بالمجتمع المدني، فقد كان مسيطرًا عليه من قبل السلطة بشكل كبير من جهة ومحدّدًا بإطار ضعف الوعي البيئي للمجتمع السوري من جهة ثانية، الأمر الذي عطّل أيّة محاولات جدية لوضع مسألة الاهتمام بالبيئة ضمن دائرة الأولويات السورية للسلطة والمواطن على السواء.

وقد زاد الأمر سوءًا منذ عام 2011، بسبب تداعيات الثورة السورية التي تحوّلت إلى حرب مفتوحة تركت أثرها على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للسكان السوريين، وهي مجالات تحظى اليوم باهتمام كبير، في حين أنّ الأضرار البيئية المباشرة للحرب، ودور هذه الأضرار في زيادة تفاقم المشاكل الاقتصادية والصحية والمعيشية لا تحظى بنفس الاهتمام.

في الساحل السوري.. مفاحم غير مرخصة

25 تشرين الأول 2019

نظرًا لأهمية المسألة وأثرها طويل الأمد على مستقبل سوريا، تُعنى هذه المقالة برصد الأضرار البيئيّة التي تركتها الحرب (مع إطلالة على مرحلة ما قبل الحرب أيضًا) ودور هذه الأضرار في إعاقة مسارات التنمية وإعادة الإعمار لاحقًا من جهة، كما تعمل على رصد مسألة الضرر البيئي من حيث كونه أثرا يوّلد أثرًا آخر لأنّ "الظروف البيئية السيئة التي مُنيت بها سوريا قبل الحرب هي أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في نشوب الصراع المُسلح؛ ويشمل ذلك على وجه التحديد سوء إدارة الموارد الطبيعيّة والنفايات، واستجابة الحكومة غير الوافية تجاه التلوث الناجم عن التعدين، وقسوة الجفاف الذي حدث في الفترة بين عامي 2006 و2010، والذي ألحق الضرر بالقطاع الزراعي (الذي يُشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي)، فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وما أسفر ذلك عنه من موجات الهجرة الجماعية نحو المراكز الحضرية. ومع ارتفاع معدل النمو السكاني، أدت ندرة المياه إلى تعاظم خطر زعزعة الاستقرار السياسي". إذن، فالأضرار البيئية مسبّب للحرب من جهة وقد تحوّلت خلال الحرب إلى أثر لها، وهذا الأثر/ الضرّر عاد وتحوّل مجدّدًا إلى مسبّبات جديدة للنزاع، وقد يتفاقم أكثر في المستقبل ما لم يتم أخذ المسألة البيئية باهتمام جدي ولافت، وهو ما يغيب اليوم عن أجندة جميع الفاعلين السوريين، وأيضًا الداعمين.

الأضرار البيئية التي سبّبتها الحرب

نجم عن الحرب السورية أضرار بيئية كثيرة، منها تراجع الغطاء الأخضر واجتثاث الغابات وتلوّث الهواء والتربة ونضوب المياه الجوفية وتلوّث المياه السطحية وسوء إدارة النفايات وضمور التنوّع البيئي وتراجع الإنتاج الزراعي. بعض هذه الأضرار موجود من مرحلة ما قبل الحرب (تلوّث الهواء والتربة والأنهار)، لكنه تفاقم وتزايد خلال الحرب. وسنعمل الآن على رصد هذه الأضرار الحاصلة في البيئة السورية وتبيان آثارها على الصحة والمجتمع والاقتصاد، وهي:

أولًا، تلوث الهواء

كانت مشكلة تلّوث الهواء واحدة من أبرز المشكلات البيئية في سورية خلال الحرب، وذلك جرّاء الحركة الكثيفة للآليات العسكرية والطائرات، إضافة إلى الأعمال الحربية التي استهدفت المناطق الصناعية والنفطية والقذائف والمتفجرات والألغام وسوء إدارة النفايات، الأمر الذي زاد من نسبة الأمراض المرتبطة بالتلوّث البيئي الناجم عن تلوث الهواء، مثل السرطان والإجهاض وتشوّه المواليد والأمراض التنفسية والإسهالات. وتشير دراسة بعنوان الآثار البيئة للصراع السوري إلى تعرّض 72% من سكان سوريا للجسيمات الدقيقة (التي يبلغ قطرها أقل من 2.5 ميكرومتر) في عام 2015 (في عام 2010 بلغ 69 بالمئة وتراجع بنسبة 7 بالمئة عام 2011، ثم عاد وبدأ التصاعد منذ عام 2012)، وهذا عائد إلى مجموعة من العوامل، حدّدتها الدراسة، بما يلي: "عمليات القصف الجوي التي شنتها الحكومتان السورية والروسية ضد الجماعات المتمردة؛ وعمليات القصف التي قادتها الولايات المتحدة ضد المنشآت النفطية التي يسيطر عليها تنظيم 'الدولة الإسلامية'؛ وحرائق الغابات والعواصف الترابية العاتية التي نجمت عن العمليات العسكرية، إضافة إلى تدهور النشاط الزراعي؛ علاوة على الهجمات الكيميائية التي شنتها حكومة الأسد في آذار ونيسان وأيار من عام 2015"

وفقًا للدراسة نفسها، فلهذا أثره المباشر على الصحة العامة، حيث "ازدادت تقديرات الوفيات الناجمة عن الأمراض التي يسبّبها تلوّث الهواء في الأماكن المفتوحة بنسبة 17% بين عامي 2010 و2017، بإجمالي 7,684 شخص؛ وتُشكل حالات الإعاقة الناجمة عن التعرّض إلى "الجسيمات الدقيقة" 1,625 لكل 100 ألف شخص في سوريا. فضلاً عن ذلك، فإنّ معدلات الوفاة والعجز المرتفعة هذه تؤثر أيضًا على تكاليف الرعاية الصحية".

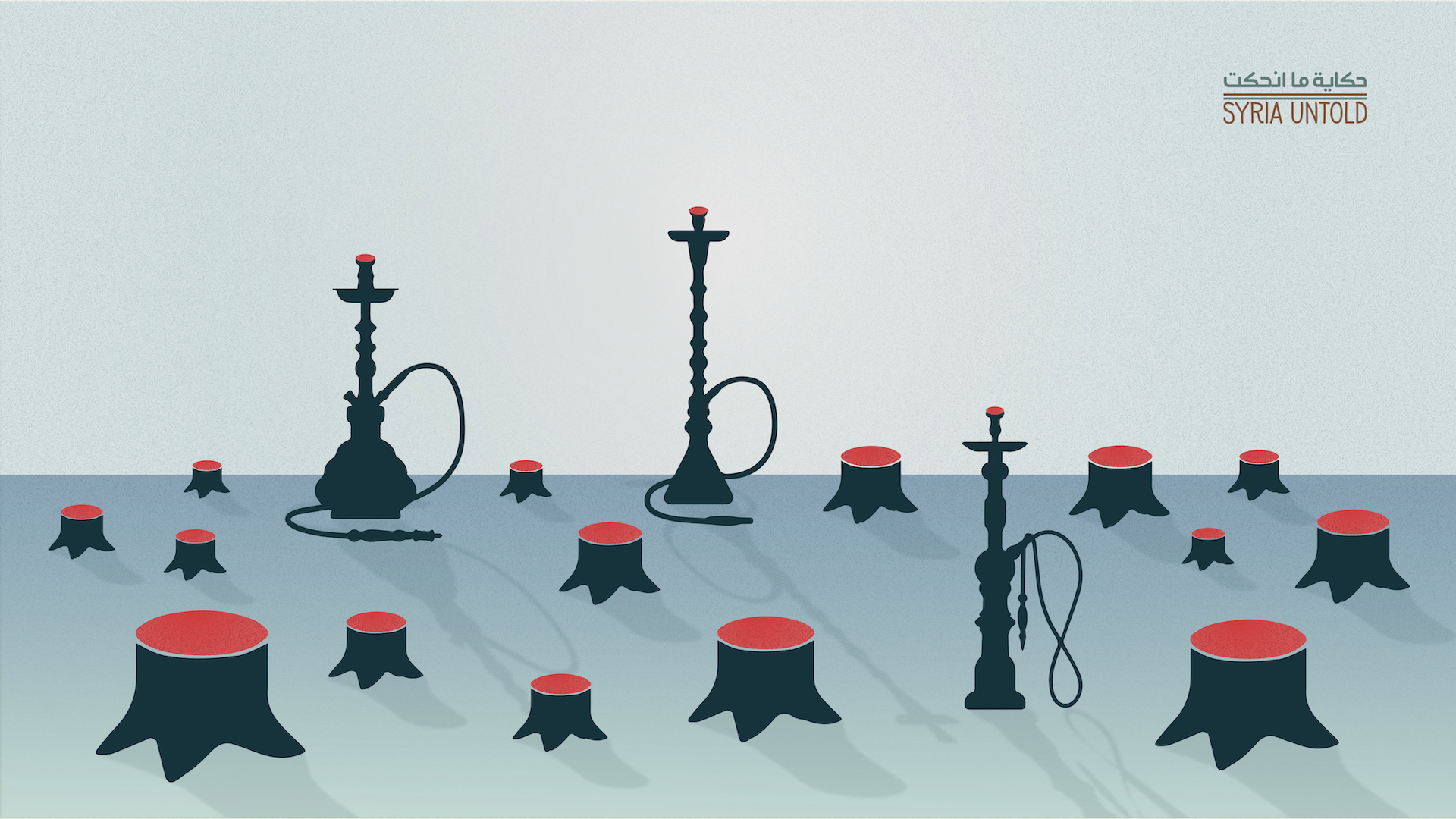

ثانيًا، استنزاف الغابات ونضوب المياه وتلوثها

تعرّض القطاع الغابي في سوريا لاستنزاف كبير خلال السنوات الإثني عشر الماضية، حيث "فقدت سوريا 20.4% من الغطاء الشجري في الفترة بين عامي 2012 و2019" الجوي. ولهذا أسباب كثيرة منها، حرائق الغابات الناجم عن القصف العسكري وتحصّن القوى المقاتلة داخل الغابات، إضافة إلى حرائق ناجمة عن محاولات بعض المتنفذين الاستفادة من الأراضي المحروقة لاحقًا، واقتطاع الأشجار للتدفئة، والتوّسع في إنتاج الفحم الطبيعي كمصدر للعيش بعد تراجع دخول المواطنين وانهيار مستويات المعيشة في سوريا.

كما أدّت الحرب إلى صعوبة وصول المزارعين إلى أراضيهم أو هجرها بسبب النزوح أو الهجرة، الأمر الذي أدّى إلى المساهمة في تراجع عدد الأشجار، وأكثر أثر نلاحظه في هذا السياق هو تراجع إنتاج البلاد من زيت الزيتون بعد قطع العديد من أشجار الزيتون وعدم قدرة المزارعين على الاهتمام بالأشجار، إضافة إلى فقدان عدد من المحميات الطبيعية والأشجار المثمرة والمعمّرة، وإلى فقدان نباتات طبيعية ذات صلة بالصناعة الدوائية ونباتات عطرية، الأمر الذي عرّض الأمن الغذائي لآلاف العائلات للخطر.

لم تنأي الحرب بنفسها عن الأضرار البيئية، سواء مياه الشرب أو المياه الجوفية التي تعاني أساسًا من التراجع والانخفاض من مرحلة ما قبل الحرب، حيث أدّت المعارك في كثير من الأحيان إلى تدمير الينابيع وتلويث المياه الصالحة للشرب، كما أنّ النزوح المتزايد والمتواصل للسكان أدى إلى حصول ضغط كبير على مصادر مياه الشرب التي أصبحت تأتي بشكل شحيح ومتقطّع في كلّ المناطق السورية، وأدى هذا بدوره إلى حدوث مشاكل صحية كبيرة تسرّبت بدورها إلى المواطنين من خلال المياه الملوّثة نتيجة عدم قدرة السلطات (في كلّ منطقة على حدّة) على رعاية وصيانة المرافق التي تنقل المياه وكذلك تنقيتها.

مكب نفايات البصة.. نصف قرن من التلوث البيئي

28 أيلول 2019

من جانب أخر، أدّت الحرب إلى تعطّل محطات معالجة مياه الصرفج الصحي ما زاد من نسبة تلوّث المياه السطحية والجوفية، إضافة إلى استخدام مياه الصرف الصحي في سقاية المزروعات ليفاقم تلوّث المياه والتربة ويزيد من نسبة الأمراض المنقولة عبر المياه الملوّثة مثل التهاب الكبد الوبائي.

ثالثًا، سوء إدارة النفايات

أدّت الحرب السورية إلى تقليص قدرة الدولة ومؤسساتها على تصريف النفايات بشكل مقبول، فازدادت عمليات حرق النفايات ورميها في الطبيعة دون أيّة ضوابط بيئية. كما أدى تدمير المنشآت والمصانع إلى تسرّب النفايات الكيماوية إلى التربة والمياه الجوفية وازدادت نسبة السموم في الهواء، و"يقدر أنّ النفايات الصلبة تصل إلى 850 طن يوميًا وهي ضعف الكمية التي كانت قبل الحرب. تجتذب تلك النفايات البلدية والمنزلية غير المجمّعة القوارض والحشرات التي تحمل وتنقل الأمراض المعدية، الأمر الذي يعرّض الأطفال وجامعي القمامة للخطر". والأسوأ اليوم في سوريا، أنّ مكبّات القمامة، وفي ظلّ ظروف الحرب، تحوّلت إلى مصادر رزق لعدد من العائلات والأطفال الذين يعملون بنبش القمامة والبحث فيها عمّا يمكن بيعه وإعادة تدويره، ما يسبّب أخطارًا كبيرة، خاصة حين يكون هناك نفايات طبية ترد من المشافي المحلية دون أي تعقيم أو تغليف خاص كما يُفترض. وهو ما يحدث في مكبّ نفايات البصّة قرب مدينة اللاذقية على سبيل المثال لا الحصر، حيث جاء في أحد التحقيقات الصحفية "قبل شهرين تعرّض أحد اﻷولاد إلى جرح في أصابعه بسبب مشرط طبي، وبسبب عدم وضع أي دواء أو معقم على جرحه فقد التهب الجرح وكاد أن يؤدي إلى قطع إبهامه، كان الخوف اﻷكبر أن يكون الالتهاب معديًا". ولعل هذا المكب يشكل مثالًا عن سوء إدارة النفايات من مرحلة ما قبل الحرب وقد تزايدت بعد الحرب، حيث "طالت التهديدات البيئية طويلة اﻷمد التي سببها وجود المكب بالقرب من أراض زراعية كبيرة المساحة تنتج الخضروات والفواكه، ويوجد فيها مئات البيوت البلاستيكية المخصّصة ﻹنتاج الخضار. أيضًا، المياه الجوفية التي لم تعد صالحة للشرب منذ عقود، وجميع أشكال التنوع الحيوي في المنطقة، ومنها الأسماك والطيور، والأهم تحوّل المكب إلى بيئة خصبة للجرذان والصراصير والبرغش".

رابعًا، تآكل التربة وتراجع الإنتاج الزراعي

أدّت عمليات القصف والمعارك الدائرة واستخدام المتفجرات وحدوث الانفجارات إلى مشاكل بيئية كثيرة في التربة السورية، فآثار المعارك أدّت إلى احتراق التربة والألغام إلى خلخلة التربة (ما يسهّل جرفها وانتقالها مع الرياح) وتآكلها وتلوّثها ما خفّض نسبة الأراضي الخصبة، كما أدى إلى زيادة تلوث الأنهار وتراجع الإنتاج السمكي.

من جهة ثانية، إنّ انتقال الآليات العسكرية وتحرّكها بشكل مكثّف ودائم أدى ويؤدي إلى دكّ التربة وتلوّثها بمخلّفات الزيوت وتخريب المحاصيل، وفي الصحراء يؤدي إلى زيادة العواصف الترابية. والأخطر هنا أنّ لهذه المسألة انعكاسات "خطيرة لمستقبل قطاع الزراعة في سوريا، الأمر الذي سيؤثر على الاقتصاد الذي لطالما اعتمد على الإنتاج الزراعي لسنوات، وسيؤدي أيضًا إلى تفاقُم أشكال أخرى من التداعيات البيئية المستقبلية، كالجفاف والعواصف الرملية وانخفاض نسبة هطول الأمطار. سيكون لهذا التأثير على القطاع الزراعي، إلى جانب تلوث التربة والمياه، عواقب وخيمة على مستقبل الإمدادات الغذائية في سوريا؛ وبالتالي ستتفاقم المشكلة وسيزداد الاعتماد على الاستيراد، مما يؤدي إلى تدهور الموقف الاقتصادي لأجيال المستقبل".

محاولة لفك "شيفرة" الاتفاق النفطي بين الإدارة الذاتية وشركة "دلتا" الأمريكية (جزء 1)

12 تموز 2021

محاولة لفك "شيفرة" الاتفاق النفطي بين الإدارة الذاتية وشركة "دلتا" الأمريكية (جزء 2)

19 تموز 2021

أيضًا، أدّت المعارك وعمليات النزوح إلى هجر الكثير من الأراضي الزراعية من جهة وكثافة استخدام أراضي من أخرى من جهة أخرى، فالأولى هجرها أهلها نتيجة أوضاع الحرب غير الآمنة والثانية تكاثف استخدامهم لها بسبب قلّة الموارد بسبب الحرب، وفي الحالين كان للأمر آثاره السلبية على التربة السورية.

خامسًا، تراجع انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون

باعتبار أنّ قطاع الطاقة والمصانع هي أكبر المسبّبات لزيادة غاز ثاني أكسيد الكربون، فإن تراجع إنتاج الحقول النفطية، وتراجع الإنتاج الصناعي والزراعي وتراجع استخدام الغاز الطبيعي والوقود وزيت الوقود الثقيل وتراجع عمل المصافي (حمص وبانياس)، أدى إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومع ذلك "ما تزال أعلى من المستويات الموصى بها. فقد وصلت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون السنوية في سوريا إلى 26.96 مليون طن عام 2019 (موقع "عالمنا في البيانات"، 2019)، وهو ما أسفر عن تكبّد البلاد 1.4 تريليون دولار من التكاليف الاجتماعية (إذ تُقدَّر التكاليف الاجتماعية الحالية للكربون بنحو 50 دولار لكلّ طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي".

ولكن هذا التراجع سبّب من جهة أخرى أضرارًا بيئية أخرى، ففقدان الطاقة والغاز الطبيعي وسيطرة داعش وقوات سوريا الديمقراطية على بعض حقول النفط أدى إلى إنتاج الطاقة بشكل غير صحي من خلال آليات وأدوات بدائية، ناهيك عن كون أنّ قصف الحقول والمصافي أدى إلى تسرّب النفط إلى التربة، وتسبّب بالتالي بتلوث المياه والتربة وتدمير الأراضي الصالحة للزراعة والماشية. كما أنّ نقصان الكثير من المواد في الحرب وعلى رأسها مواد التدفئة وغاز الطهي أدى إلى لجوء الناس إلى تقطيع الغابات لاستخدام حطبها في التدفئة.

الأضرار البيئيّة بين السبب والأثر

يرى البعض أنّ موجة الجفاف التي ضربت سوريا بين 2007 و2009 كانت أحد الأسباب التي أدّت إلى الانتفاضة السورية (والتي تحولت إلى ثورة لاحقًا) عام 2011، حيث أنّ "الظروف البيئية المتدهورة نتيجة التغيّر المناخي لعبت دور ما يسمى بـ"مضاعف التهديد" لاندلاع الصراع: الجفاف أدّى لمشاكل زراعية، سرّعت من ازدياد التوّسع العمراني والبطالة، ما زاد الحنق على ارتفاع الأسعار والتوترات بين مختلف الجماعات حول الفرص الاقتصادية - المجتمعية. لم يبت بعد بشأن العلاقة السببية لهذا المفجّر المفترض، إلا أنّه من الوارد أن تكون البيئة قد لعبت دورًا في هذا الأمر".

هناك من يرى أنّ الجفاف لعب دورًا دون شك، لكن عدم وجود سياسة بيئية فعالة وغياب مسألة البيئة عن دائرة اهتمام الحكومة بشكل جدي أدّى إلى جعل المضاعفات الناجمة عن مسألة الجفاف كبيرة وكارثية، وهو ما كان يمكن التقليل منه في ظلّ وجود إدارة حكيمة، حيث "أثرت السياسات الحكومية على قدرة سكان الريف على مواجهة الجفاف. فخلال تلك الفترة، ألغت الحكومة السوریة العدید من الإعانات التي كانت تقدمها للمزارعين، منھا دعم أسعار الوقود والأسمدة. وفي حين أنّ الحدّ من هذه الإعانات قد يقلّص من الإفراط في استخدام الموارد، غير أنّ التوقيت كان سيئًا. ومع ارتفاع تكلفة الأسمدة، واجه المزارعون مشاكل للحفاظ على نفس مستويات غلّة المحاصيل. وبالإضافة إلى ذلك، أدّت زيادة أسعار الوقود إلى زيادة تكلفة ضخّ مياه الريّ ونقل المحاصيل إلى السوق".

كما أنّ مسألة تلّوث البيئة في سوريا، هي مسألة تعود إلى قبل عام 2011، حيث "عانت سوريا من مستويات عالية من تلوث الهواء حتى قبل اندلاع الصراع. فقد تعرض 69% من السكان عام 2010 إلى مستويات عالية من "الجسيمات الدقيقة" (التي يبلغ قطرها أقل من 2.5 ميكرومتر PM2.5). هذا المستوى المرتفع من تلوث الهواء نتج عن الانبعاثات الصناعية وعوادم المَرْكبات، وحرق النفايات، والتلوث الموسمي" كما عانت سوريا قبل عام 2011 من مشاكل كثيرة تتعلق بالتغيّرات المناخية ونضوب المياه الجوفية منذ عقد الثمانيات ومن مشاكل تصريف النفايات، خاصة الطبية والصناعية (80٪ منها معدٍ، و15٪ كيماوية، و5٪ مشعّة).

ما سبق، يوضح لنا أنّ المشاكل البيئية لعبت دور أحد الآثار في اندلاع الانتفاضة السورية، والتي مع تحّولها إلى حرب، أدّت إلى مفاقمة المشاكل البيئية التي عادت لتعلب دور مؤثر في مشاكل أخرى صحية واجتماعية وبيئية، ما يعني أنّ الأضرار البيئة والجفاف وعدم إيلاء الحكومة لأي اهتمام للمسألة قبل عام 2011 والتي يمكن اعتبارها متحوّل مستقل ساهمت في اندلاع الانتفاضة عام 2011، والتي كانت في البداية متحوّل تابع ناجم عن مجموعة من المتحولات المستقلة (منها الأضرار البيئة)، لكنها بعد فترة من الزمن تحولت (الحرب) إلى متحوّل مستقل بدأ يفرز مجموعة مع المتحولات التابعة له والناجمة عنه، ومنها الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب ذاتها، ولتعود هذه وتكون مسبّبًا لأمراض ومشاكل اجتماعية واقتصادية مرّة أخرى، وكأنّنا أمام كرة ثلج تتزايد مع دورانها المستمر بين المسبّب والأثر/ النتيجة.

خاتمة

إذن، الأضرار البيئية لعبت دور المسبّب الذي ولّد أثرًا أدى إلى الانتفاضة ومن ثم الحرب، والذي عاد بدوره (الحرب) ليولّد أثارا بيئية جديدة أو يفاقم من الآثار الموجودة أساسًا، وهو الأمر الذي ينذر بمزيد من الآثار الكارثية على مسألة الصحة والعمل وإعادة الإعمار ما لم تدرج مسألة البيئة في صلب الاهتمامات الجارية اليوم للنظر في المسألة السورية، فأيّ حديث عن حل سياسي أو إعادة إعمار لا يضع "اعتبار للأذى البيئي، وبالتالي الصحي، في التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار، سيواجه المدنيون تهديدًا إضافيًا من حرب كلّفت إلى الآن الكثير جداً من الأرواح".

والصعوبات التي تقف أمام إيجاد حلول لهذه المسألة كثيرة، منها أولًا عدم إيلاء الفاعلين الدوليين والإقليمين والمحليين المعنيين بإيجاد حل للأزمة السورية لمسألة الأضرار البيئية أيّة أهمية أو حتى الانتباه لها، فهي غير مدرجة على جدول أعمالهم نهائيًا. وثانيًا ضعف وعي المجتمع السوري بمسألة الاهتمامات البيئية من جهة أخرى، وانشغال المجتمع بالبحث عن لقمة العيش أو الهرب، وغالبًا ما يكون هذا على حساب البيئة نفسها. وثالثًا، عدم وجود المسألة على جدول اهتمام المجتمع المدني السوري والمؤسسات الإعلامية السورية من جهة ثانية، وأيضًا غياب المسألة عن أجندة الداعمين الدوليين للمجتمع المدني والإعلام في سوريا، ما يجعل خيارات الأخيرين محدودة في هذا السياق حين توجد أيضًا، الأمر الذي يحتّم على مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في سوريا مواصلة الضغط لوضع مسألة البيئة على جدول الاهتمامات، وذلك في اتجاهين الأول باتجاه الفاعلين السياسين والاقتصاديين لجعلهم يدركون أنّ جهود الحل السياسي وإعادة الإعمار ستبقى قاصرة دون أخذ مسألة البيئة بعين الاعتبار والضغط بهذا الاتجاه، والثاني باتجاه المجتمع السوري لتوعيته فيما يخص مسألة البيئة عبر تكثيف الفعاليات والحملات والتغطيات لإبراز أهمية المسألة وزيادة الوعي حولها.