هذا هو الجزء الثاني من حوار عمار البيك مع حكاية ما انحكت، يُمكن الاطلاع على الجزء الأول من هنا.

بالعودة إلى فيلم حاضنة الشمس، حدثني عن تلك التجربة؟

عندما بدأت العمل على فيلم "حاضنة الشمس" كنت مدفوعاً برغبة إيصال صوت المتظاهرين في تونس ومصر، وأرسلت الفيلم لمهرجان فينيسيا قبل إتمام نسخته النهائية ضمن الوقت المُحدّد لمشاهدة نسخة مبدئية، ثم بدأت الثورة في سوريا في آذار 2011، أخطرت إدارة المهرجان برغبتي في سحب نسخة الفيلم المُرسلة، مُعلّلاً ذلك بأنّ الأحداث تتحدّث عن تونس ومصر، والمظاهرات قد بدأت في سوريا، وأرغب بتضمين ذلك، إذا عُرض الفيلم على حاله فسوف يُفهم أنني تجنّبت الحديث عن مظاهرات سوريا خوفاً من النظام. كان جواب مدير المهرجان السيد "ماركو موللر" إيجابياً، طلبوا مني القيام بالتعديلات والإضافات التي أرغب بها في أسرع وقت، كي يتمكنوا من إعطاء نتيجة الاختيارات النهائية، فهناك الآلاف من الأفلام المشاركة. أنجزت الفيلم، وعرض في المهرجان، وكان تكريماً لمحمد البوعزيزي، وخالد سعيد وحمزة الخطيب والثورات السلمية! الفيلم كان "ميغافون" لصوت السوريين عبر الفن. "حاضنة الشمس" هو الفيلم الذي غيّرني وأنضجني وعلّمني الكثير عن علاقتي بالسينما، هو "حصاد الضوء" بنسخته المطوّرة، فيلمي الذي فتح بابا عريضاً تجاه فهم الذات، وبالتالي فهم السينمائي بداخلي!

لنتحدث أكثر عن فكرة تأثير اللا وعي في تكوينك المعرفي وعلاقتك بالعالم. تلك المؤثرات والمحفزات التي تجعل السينما قدراً.

اللا وعي يكون محمّلاً بالأصوات والصور. قد يكون لاوعيك مليء بالرقص والحركة والموسيقا، مُشاهدات وذاكرة مختزنة، وآلاف الأحلام، كلّ ذلك يتداخل في تكوينك الحسّي والجسدي.

بالنسبة لي السؤال ليس في أن نقول أنّ قدرنا كان الرقص أو السينما، الأهم هو أن نعرف لماذا كان هذا خيارنا وقدرنا؟ التحوّل يحدث من خلال فهم لماذا صرت، وليس كيف صرت، التحوّل يكمن في المقدرة على التشبيك مع الماضي وتحليل كلّ ما فيه من صور، أصوات، ووجوه وعلاقات قدر المُستطاع. تحليل كلّ ما يحدث من حولك، في بيئتك، وبيتك، وفي غرفتك، في تختك، حلّل قدر المُستطاع كلّ ذلك، لتوصيل نقاطك ببعضها، من ذاكرتك وتجربتك التي تشكّل قدرك، لتجعل من ذلك القدر مجرّد خيارات مُتخذة، لا شيء مُقرّر عليك مُسبقاً.

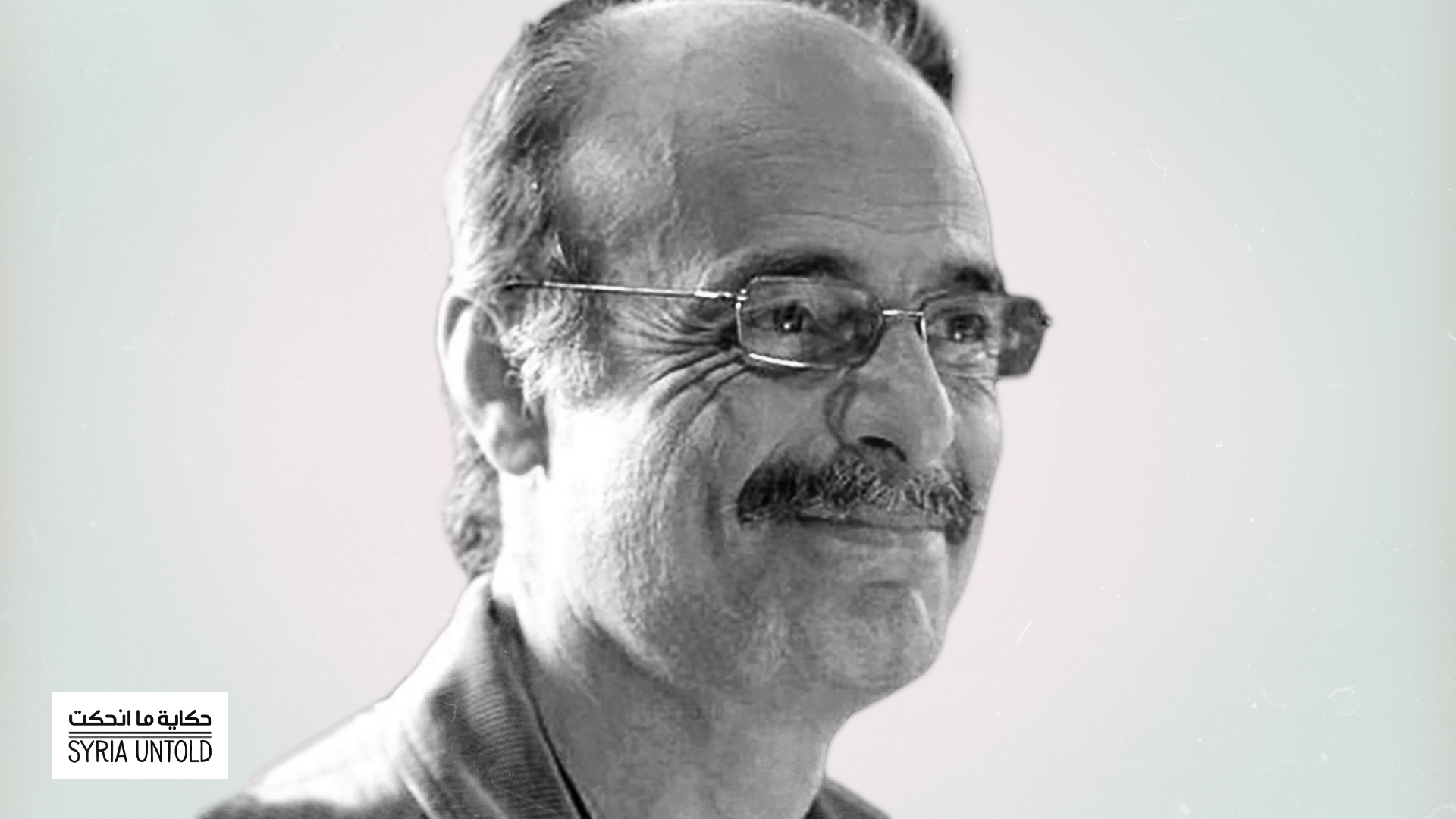

أعرف لماذا صرت ما أنا عليه اليوم، نسبياً على الأقل، ببساطة، ذاك الولد الذي سطعت في عيونه إضاءة بروجكتورات المصوّر هايك (وأنا أتحدث هنا بشكل رمزي)، كبر ذلك الولد حتى عمر المرحلة الابتدائية، وثم ذهب مع أحد أقاربه إلى استوديو تصوير لالتقاط صورة للمدرسة، يتذكر الولد جيداً أنّ أظافر المُصوّر كانت ملونة باللون الغامق، (فهد الحمصي) الرجل كان كبيراً في العمر، ويعمل على آلة تصوير قديمة مقاس 13x18، كان مصوّراً أيضاً في التلفزيون السوري، بداية الثمانينات، حفّزت تلك الأظافر الملونة لذلك الرجل أسئلة مثيرة في مخيلتي، لأعرف لاحقاً أنّ تلك الألوان الظاهرة على أظافر المصوّر فهد ما هي إلا تأثير مواد التظهير والتثبيت الكيميائية المُستعملة في معالجة وإظهار الصور، والتي تتداخل بلون الظفر بشكل عضوي، تلك الصورة ومثلها الكثير هي ما أثر في تكويني وخياراتي.

عمار البيك: يا لغرابة الحياة...

17 نيسان 2023

قمت بتشبّيك الكثير من النُقاط ببعضها في ذهني. واحدة من تلك النقاط المؤثرة بي هي حضوري لتصوير فيلم "أحلام المدينة" لمحمد ملص في حارة الطفولة، باب السلام، في ثمانينات القرن الماضي، كنت واحداً من الكومبارس الأطفال الذين هتفوا في إحدى لقطات الفيلم "خود عليك، خود عليك، عبد الناصر بين رجليك". كنت في الصف السادس الابتدائي، كنت أرتدي في تلك اللقطة مريول مدرسي بلون أسود، وركبت الباص الخاص بفريق عمل الفيلم بعد التصوير، بانتظار لقطة جديدة، وفي الباص سمعت ولأول مرّة جملة "مهرجان قرطاج السينمائي". كان العاملون بالفيلم يتحدثون عن مشاركة الفيلم بعد انتهاء تصويره في المهرجان التونسي العريق. أذكر صورة المُخرج واقفاً عند التقاء شارع الملك فيصل ونزلة باب السلام، يحمل طبشورة، ويشرح للطفل الذي كان يلعب الدور الرئيسي في الفيلم ما عليه فعله، لقد سمعت ذلك الشرح وفهمته بسرعة أكبر من الطفل الذي أسند إليه الدور، هكذا شعرت، وكنت أتساءل: لماذا الطفل بطل الفيلم يملك شعراً ناعماً طويل (باسل الأبيض)، بينما أنا طفلٌ كنت في مثل عمره، لكني أملك شعراً قصيراً، فالشعر الطويل كان ممنوعاً في المدارس الحكومية السورية. أشار إليّ المخرج (محمد ملص) أن اقترب ليستعين بوقفتي لأجل التوضيح للطفل المُمثل بطل فيلمه. وضع محمد ملص راحة يده على رأسي، ثم تابع الشرح لذلك الطفل!

كلّ تلك التجارب أثرت بي، المصوّر في ستوديو هايك الذي صنع لي البورتريه الأولى، والمُصور ذو الأظافر الملونة، إلى تصوير فيلم أحلام المدينة، طاقة رفيق سبيعي الخارقة، الذي كان يمشي مؤدياً مشهداً تمثيلياً في شارع الملك فيصل، توّقف السير واستنفر الشارع، كان حضوره آسراً. حركة الكاميرا في المشهد كانت هائلة وكبيرة، مدير التصوير الذي لم يكن يتكلم العربية، ربما كان روسياً، كانت كلّ تلك الأجواء غريبة ومُثيرة لخيالي، لم أكن أدرك التفاصيل، تفاصيل الفعل السينمائي. في الليل صوّروا لقطة استخدموا فيها إضاءة مُسلّطة على دالية عنب على جدار، واستعملوا مروحة عملاقة لتوليد هواء لتحريك الأوراق، لم أستطع فهم سبب قيامهم بذلك؟ اليوم أنا أعرف.

أيضاً، تعلمت من كش الحمام مثلاً، الطير الخاص بي (النوري بأسود)، والذي كنت أحمله إلى حي جوبر، وأطلقهُ هناك، ليعود طائراً إلى البيت في قلب دمشق. كرة القدم، ودييغو أرماندو مارادونا. جزيرة الكنز، والقبطان جون سيلڤر. كتب خالي عن الفلسفة والعلوم، وجدي المُقيم في قبرص، والذي يمتلك سينما كبيرة لعرض الأفلام، فحص الحمض النووي، فحص الـDNA التي عرفت نتيجتها مؤخراً، والتي تقول أنّ في جينات دمي (السورية)، هُناك دم إيطالي ويوناني وآشوري أو كنعاني، حسب وصف الخريطة، منطقة العراق وبلاد فارس، قلب سوريا، دمشق! كلّ هذا شكل العجينة، الممزوجةً بالخميرة التي هي الرغبة (الرغبة بأن تكون رساماً، مصوّراً، فناناً، راقصاً، فيلسوفاً… إلخ) الرغبة في أيّ شيء، الرغبة بالصراخ من أجل التعبير عن الألم والفرح، إذا لم تعرف لمَ أنت سينمائي، فذلك يعني أنك لم تصل إلى مرحلة النضج، تستطيع صناعة أفلام جميلة، ويمكن أن تكون راقصاً جيداً، لكن يجب أن تفكك كل ذلك وتعيد تركيبه، لتعرف أكثر عن ماهية الأشياء، وماهية التكوين "الحس جسدي".

لنتحدث عن فيلمك الأول "حصاد الضوء" لقد شاهدت الفيلم قبل حتى أن أفكر في صناعة فيلمي الأول "خارج الحب"، والذي أنجزته في العام 2003. هناك ما يقارب الثمانية أعوام بين تجربتك السينمائية الأولى وتجربتي الأولى. كنت مأخوذاً بتقنيات المونتاج في هذا الفيلم، وبخاصة الاختفاء والظهور للشخصيات.

أنت تتحدث عن فيلمي الثاني "إنهم كانوا هنا" صنعت هذا الفيلم في العام 2000، قبل فيلمك الأول بثلاثة سنين. لكني أيضاً أشعر بأن الشخصيات (العُمال) في فيلم " حصاد الضوء" 1995 أيضاً كانوا يظهرون ويختفون ولكن بتقنية مختلفة قليلاً عما صنعته في فيلم "إنهم كانوا هنا". أشعر أنّ هذين الفيلمين الذين يفصل بينهما ما يقارب الخمسة أعوام أسلوب متماثل في المُعالجة البصرية، تشعر باختفاء الشخصيات لأنها فعلاً كانت تختفي من فضاء المكان، الساحر للمطحنة.

دائماً شعرت بالرابط القوي بين هذين العملين (حصاد الضوء، وإنهم كانوا هنا) عملين ينتميان لبعض بشكل كبير. فيلم "سامية" و أفلامك التي أنتجت لاحقاً مختلفة بطريقة السرد، والمعالجة. لكن هذين الفيلمين، وبحسب تحليلي لهما، يشتركان بإحتفالك بالمكان المهجور، أو الذي سوف يُهجر. علاقة الحنين مع المكان المسجل في كلا الفلمين ظاهرة. خيار الألوان في الفيلمين (الأبيض والأسود،) الخيار الموسيقي، يكرّس حالة الحنين تلك. حدثني عن الحنين الذي أنتج هذين العملين التأسيسيين لتجربتك. لما أخذت المشاعر ذلك الشكل السينمائي عند عمار البيك؟

الفيلم الأول (حصاد الضوء) مرتبط بما قلته عن القدر السينمائي. خلال المرحلة الابتدائية والإعدادية درست في مدرسة (ابن هاني الأندلسي واليرموك) في دمشق القديمة. المدرستان كانتا تقعان خلف المطحنة مُباشرة. في طريقي إلى المدرسة صباحاً، كنت أرى عمال المطحنة وهم يفرّغون السيارة المُحمّلة بأكياس القمح، لأجدهم وأنا في طريق عودتي من المدرسة بعد الظهر يُخرجون أكياس الطحين الجاهز للاستهلاك. ظلّت تلك المشاهدة تتكرر بشكل يومي، ولسنوات من حياتي. موقع غرفتي في البيت العربي الذي كنّا نسكن فيه، إذا أردت النظر إلى جغرافيا المكان مثل جوجل إرث (Google Earth) سوف ترى أنّ غرفتي على خط واحد مع المطحنة والمدرسة. وفي نقطة قريبة من ذلك الخط، كنت ألعب كرة القدم، وفي نقطة مجاورة أخرى كنت أمارس كش طير الحمام، إنها حارة باب السلام...

إذا عدت إلى مشهد من فيلمي "أسبرين ورصاصة" المشهد الذي تظهر فيه الممثلة الصديقة دلفين (Delphine Leccas) وهي تمشي في الثلج في فسحة بين أبنية قرب مدرسة، تلك المدرسة هي مدرستي التي أتحدّث عنها، في حي باب السلام. كنت أرى أولئك العمال، وكنت أسمع الأصوات القادمة من المطحنة أثناء نومي في غرفتي القريبة منها. يقولون، إنّ عامل المطحنة يستيقظ من نومه عند غياب صوت المطحن. خزّن ذلك الصوت في اللاشعور. كان هذا ما يحدث لي ولكن بشكل معاكس، فالصوت القادم من المطحنة مرتبط عندي بالنوم، المطحنة بشكل طبيعي كانت تعمل على مدار الساعة وتصدر إيقاعها اليومي، لكن صوتها الليلي كان أكثر جمالاً، صوت نهر يعبر بالقرب من بيتنا، يختلط بصوت الدووووم، دووووم القادم من المطحنة.

محمد الرومي: السينما دائمًا ضروريّة

07 كانون الثاني 2022

عروة المقداد: وقعت في غرام السينما

12 آب 2021

تلك الأصوات كانت حاضرة في غرفتي، ذلك السحر الكامن في الصوت، وسحر المُشاهدات. التقت فيزياء الحركة ومشهديتها بكيمياء الإحساس، ليظهر بصورة نبضة كانت حينها الحبيبة، مصدر الإلهام. قرّرت إدهاشها بهدية خاصة، فيلم لأجل الحُب. فصنعت فيلماً لأهديه إليها في العام 1995، فكان "حصاد الضوء"، كان هذا الفيلم نتيجة الشغف بالصورة والكاميرا، الحب حفزني وكان الفيلم الأول.

عدت من المطحنة بشريطين مصوّرين VHS كاملين، ليبرز السؤال حول عملية المونتاج. صوّرت الكثير من المواد وعملت على المونتاج لساعات طويلة، والنتيجة كانت فيلم مدته 22 دقيقة. واحد من زوّار ستوديو هايك المُهمين والمؤثرين في حياتي الفنان القدير جهاد سعد. أراد جهاد إصلاح كاميرته الخاصة، وهذا كان سبب تردّده على الاستوديو. في زيارته الثالثة إلى الإستوديو أخبرته أنّي أنجزت فيلماً، وأرغب بأن يراه وأن يعطيني رأيه فيما صنعت. كان جوابه إيجابياً وأخذ معه شريط الـVHS الذي يحوي الفيلم. عاد بعد عدّة أيام ليؤدي مشهداً مسرحياً رائعاً ومُحفزاً في ستوديو هايك. صرخ قائلاً: "عمار، تستطيع دفع باب أي سفارة بقدمك، وتستطيع القول بثقة، خذوا، هذا فيلمي القصير الأول وأستحق الحصول على منحة لدراسة السينما في الخارج". كنت فعلاً أحب جهاد سعد و لا أزال. وصلني اندفاعه وحماسه لفيلمي، صدقته بسرعة، وفهمت قصده، هو إنسان وممثل مُدهش، يذكرني دائماً "بآلان ديلون"، وكان حينها ذلك الرجل الوسيم، والمُفعم بالحيوية والطاقة الإيجابية.

تملكني شعور بعد ذلك أنّ الفيلم ما يزال بحاجة إلى المزيد من العمل. شعرت أنه طويل قليلاً، قمت بإعادة مونتاج لتصير مدة الفيلم النهائية 3 دقائق فقط. خفت من التطويل، فقررت تقصير المدة. لاحقاً شاهد الفيلم مجموعة من الأشخاص كان من بينهم مدير التصوير "أبو عبدو" (حنا ورد).كان هذا الشخص من الكرماء معي، كان ينتقد دوماً المؤسسة العامة للسينما على الرغم من أنه يعمل فيها، وبسبب هذا الانتقاد كان من المغضوب عليهم.

قال لي حينها مادحاً: "مستوى الفيلم الذي صنعت يصلح أن يكون فيلم تخرج من مدرسة السينما الوطنية السوفيتية VGIK"، حينها لم أفهم ما الذي عناه بكلامه، لكنه شجعني وطلب مني عدم الغرور والاستمرار. حنا ورد كان يخبر أصدقائه عن فيلمي، كان مُحبّاً، وخبيراً بمهنته، كرم جهاد سعد، وحنا ورد، ومحمد الرومي ونبيل المالح لاحقاً، أعطاني دفعة قوية للمُضي قدماً.

نصحني الصديق الدكتور والموسيقي، سامر جرجس، أن أعرض فيلمي على محمد ملص، المخرج طويل القامة، والذي شاهدته في طفولتي في حارتنا، وعملت معه عن قرب أثناء تصويره فيلم "أحلام المدينة". كان حينها محمد ملص يبحث عن أفلام قصيرة لمهرجان قليبية السينمائي للهواة في تونس. سألت عن عنوان بيته، لأصل هناك حاملاً شريطي القصير، فيلمي الأول.

في بيته خرجت لي زوجته السيدة انتصار، عرّفتها عن نفسي وقلت لها أني هنا لترك هذا الفيلم للأستاذ محمد. طلبت من السيدة انتصار مراقبة انطباعات محمد ملص وهو يشاهد فيلمي، وتمنيت عليها إخباري بكلّ ذلك عند عودتي لأخذ الشريط. تركت رقم بيت صديقي في حال أراد محمد التواصل معي بعد فروغه من مشاهدة الفيلم، شكرتها وغادرت.

فعلاً، بعد عدّة أيام، كنت عند صديقي الذي تركت رقم هاتف بيته مع السيدة انتصار. رنّ الهاتف فأجاب صديقي، ليخبرني أنّ محمد ملص على الخط ويسأل عني. قال لي محمد ملص على الهاتف: "مرحبا يا عمار، يعطيك العافية، أود مقابلتك، مر بي في المنزل في هذا الوقت". كان مقتضباً. ذهبت إليه في الوقت الذي حدّده، وفي بيته رويت له قصتي معه عندما صوّر فيلم "أحلام المدينة" في حينها، وعن دوري في الفيلم، وعن يده التي لامست رأسي. تأثر محمد ملص بقصتي كثيراً، قال لي يجب أن تصنع فيلم ثانيًا لأني لا أصدق بأنك صنعت هذا الفيلم! خلق عندي حالة كبيرة من التحدي، وما أزال غير متأكد حتى هذه اللحظة فيما لو كان الذي قاله مجرّد طريقته في تحفيزي، أم أنه فعلاً لم يصدق!

حملت كاميرتي إلى الجامع الأموي، وهناك صورت وجوه كثيرة من الناس، لأصنع من تلك الوجوه فيلماً أسميته "أشخاص". عدت مع الفيلم الجديد لمقابلة محمد ملص. بعد أن شاهد الفيلم، طلب إليّ صناعة فيلم ثالث، فكان مشروع "إنهم كانوا هنا". قالت لي زوجة محمد ملص إن محمد، وبعد أن انتهى من مشاهدة فيلم "حصاد الضوء" صرخ معجباً بالفيلم، وتأثر وقال مين هالشب؟ ثم شاهد الفيلم عدّة مرات. محمد اختار الفيلم للمشاركة في المهرجان التونسي الذي أقيم في العام 1999. تلقيت دعوة للسفر إلى تونس لحضور المهرجان مع فيلمي، محمد ملص نصحني بأخذ بعض الصور الفوتوغرافية من مجموعتي إلى تونس لأجل المشاركة بمسابقة الفوتوغراف أيضاً. طبعت 22 لوحة فوتوغرافية من أعمالي بالأبيض والأسود، ووضعتها في إطارات زجاجية بقياس 20x30 وسافرت بها إلى تونس.

سؤدد كعدان: الواقعيّة السحريّة تتسلل إلى كلّ أفلامي

15 تموز 2021

من سوريا: أرضٌ وثورات ودروس

28 حزيران 2021

كان مهرجاناً سينمائياً للهواة، رأيت فيه لأوّل مرة أفلاماً في سينما في الهواء الطلق. مسرح روماني قديم في مدينة قليبية. كانت واحدة من ضيوف المهرجان الممثلة الرومانية الفرنسية رونا هاتنر (Rona Hartner) وكانت مرافقة لعرض فيلم من بطولتها كوادجو ديلو (Gadjo Dilo) لطوني جاتليف (Tony Gatlif) فيلم أعجبني حينها وأعجبت بعفوية الممثلة عند تقديمها للفيلم آنذاك، كانت تجربة المهرجان بالنسبة لي استثنائية بكلّ المقاييس، أقمت في فندق جميل مطل على البحر في هذه المدينة الساحلية الهادئة، والتقيت بأشخاص رائعين، التقيت بمجموعة شباب تونسيين متأثرين بالمدّ اليساري، عشاق للشيخ إمام، هناك سمعت تحليلات المخرج سيد سعيد صاحب فيلم "القبطان"، كان باحثاً سينمائياً مثقفاً، تحدث لي عن الأفلام التجريبية المعروضة وأحبّ فيلمي. كنت أسمع وأتعلّم منهُ.

في العرض الأول لفيلمي الأول وكان يجلس قربي في صالة السينما بهاء الدين عطية، منتج تونسي معروف، هو الذي أنتج فيلم "صمت القصور" للمخرجة "مفيدة التلاتلي". بدأ فيلمي بالظهور على الشاشة، لكن الصوت لم يُسمع، ارتبكت، فانتبه إلى ارتباكي السيد بهاء، سألني عن السبب، فشرحت له أنّ الصوت غائب، وبأنّ موسيقى الفيلم شديدة الأهمية بالنسبة لي. علمني بهاء الدين ذلك اليوم أول درس حقيقي في الدفاع عن السينما (الصرخة)، قام ذلك الرجل المعروف، والذي كان رئيساً فخرياً للمهرجان بالصراخ بأعلى صوته، وكنّا نجلس بين الجمهور: صووووووووووت. بلهجته التونسية المحببة، سمع صراخه العاملين في غرفة تشغيل الأفلام، ليقوموا بتشغيل الصوت مُباشرة، أدهشني بردّ فعله، وسألت نفسي، أبهذه الطريقة يجب أن أدافع عن فيلمي؟ في البداية شعرت أنّ الطريقة شعبوية بعض الشيء، لأدرك لاحقاً أنّ ما قام به كان صالحاً لمثل تلك الظروف.

بدأت التعرّف على مخرجين جاؤوا إلى المهرجان من دول عديدة. عرفت أكثر عن الأفلام وطرق الإنتاج والميزانيات، وبالتأكيد لم تكن طرائق إنتاجهم لأفلامهم تشبه طريقتي في صنع فيلمي الأول، أو أفلامي اللاحقة. خياري كان صناعة أفلام مستقلة مئة في المئة، متحرّراً من سلطة المموّل. شعرت بالإحباط حينها لإدراكي أنّي من القلّة الذين اختاروا الطريق الصعب، فحتى اليوم جميع أفلامي من إنتاجي وتمويلي الشخصي. ليست الطريقة المُثلى بالنسبة لكثيرين ولا أعترض، لكنها الأفضل بالنسبة لي وهذا مؤكد! أتذكر لحظة توزيع الجوائز. كُنت شاباً مُتحمساً وطمحت لنيل جائزة في ذلك المهرجان، أوّل اسم ذكر وقد ربح جائزة كان عمار البيك، ولكن ربحت الجائزة عن معرضي الفوتوغرافي ضمن المسابقة الموازية لفعاليات المهرجان، حصلت على جائزة للصور وليس للفيلم، ثم أكمل مقدّم الحفل "ويقدم الجائزة المخرج السوري محمد ملص"، صعدت إلى المنصة لاستلام الجائزة من محمد ملص الذي كان سعيداً ومُتأثّراً. لقد كانت لحظة غامرة. فيما بعد، أدركت أنّ الفوتوغراف والصورة هي أبجدية الفيلم. أتذكر حينها كان واحداً من أعضاء لجنة التحكيم مدير بينيال الڤيديو في مدينة لييج البلجيكية، رأيته عند حوض السباحة، عبّر لي عن إعجابه بالفيلم ورغبته بأن يأخذ الفيلم إلى المهرجان الذي يديره هناك، أحضر لي استمارة المشاركة، وتصريح بأخذ نسخة الفيلم من مهرجان قليبية، وعندما بدأت بملء استمارة المشاركة لم أعرف تصنيف فيلمي آنذاك، فقد كان هناك خيارين روائي (Fiction) وتسجيلي (Documentaire). ابتسم لي و قال: "لا عليك، املئ باقي الخانات!".

في آذار من العام 2000، أي بعد عام على عرض الفيلم في تونس، وصلتني دعوة على البريد الخاص بصديقي للسفر إلى بلجيكا لحضور المهرجان في لييج. صديقي أحضر البريد متأخراً، وكان قد بقي على موعد السفر المقرّر قرابة الأسبوع. كانت مهمة الحصول على فيزا في الوقت المناسب للسفر إلى بلجيكا مهمة شبه مستحيلة. أخذت الأوراق المطلوبة مع الدعوة التي جاءتني إلى السفارة في يوم ماطر. موظفة الاستقبال السورية في السفارة، قالت لي إنّ السفارة ستدخل أيام عطلة، تعال بعد العطلة، لكن حظوظك في الحصول على فيزا شبه مستحيلة بسبب الوقت، كان يجب أن تأتي قبل 15 يوم من موعد سفرك، صرخت حينها بمثل الطريقة التي صرخ بها المنتج التونسي بهاء الدين عطية. لم تصدّق تلك الموظفة ردّة فعلي، انتفضت من كرسيها بانزعاج واستغراب، قلت لها أنّ هذا متعلّق بمستقبلي الفني بتفويت فرصة المشاركة بمهرجان أوروبي مع فيلمي القصير. صرخت بقاعة الاستقبال "الآن أريد الحصول على الفيزا" خرج شخص من داخل السفارة لأعرف بعد ذلك بأنه القنصل البلجيكي. أخبرته الموظفة بالفرنسية ماذا حصل، ثم اقترب مني مبتسماً ومدركاً لسبب انفعالي، استوعبني فعلاً. أخذ مني الأوراق والصور، وطلب إليَّ العودة بعد العطلة للنظر في النتيجة، قال إنه سوف يبذل جهده لكنه لا يستطيع أن يعدني. موظفة الاستقبال كانت ترمقني باشمئزاز.

مرّت عليَّ أيام العطلة وكأنها دهر، لأعود بعدها وأحصل على الفيزا. أنا مستعد الآن لحضور المهرجان الأوروبي الأول لي كصانع أفلام مع فيلم "حصاد الضوء".

أود ذكر قصة شخصية مرتبطة بقصة المهرجان والسفر إلى بلجيكا مع فيلمي. في طريق رحلتي إلى بلجيكا، حطّت الطائرة في مطار شارل ديغول في باريس، لأستقل القطار المتجه من باريس إلى بروكسل. كنت أحمل قرابة المئة دولار في جيبي، وهو مبلغ بسيط حينها لا يكفي لأي شيء. حقيبة ظهر فارغة تقريباً إلا من بعض الكتب السينمائية من منشورات مؤسسة السينما.

في المطار التقيت بحبيبتي التي صنعت من أجلها فيلم "حصاد الضوء"، وكنا قد انفصلنا منذ سنتين. كانت حبيبتي السابقة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد فوّتت الطائرة المتجهة إلى سوريا بهدف إنهاء كلّ ما لها في ذلك البلد، لتعود إلى الولايات المتحدة بشكل نهائي. مشينا حتى موقف القطار، أردت دفعها داخل القطار، مثل قصص الأفلام الرومانسية، ماكينة الحب والذكريات عادت لتتفجر داخلي. رفضت مرافقتي إلى بروكسل عندما عرضت عليها ذلك. طلبت مني الذهاب إلى المهرجان وإخبارها ما يحدث معي هناك. شعرت أنه من الممكن أن نعود لإحياء علاقة قد توقفت نتيجة ضغوطات المُجتمع، كانت صدفة رائعة وملهمة، أكملت طريقي إلى مدينة بروكسل وحدي، ومنها أخذت القطار إلى مدينة لييج لأجد مدير المهرجان في انتظاري عند باب المحطة، السيد ميشيل جيرارد، السيد الذي التقيت به بالقرب من حمام السباحة في تونس، كان ينتظرني عند باب المحطة بسيارته السيتروين القديمة، المطر يتساقط في لييج في آذار 2000. أقلني مدير المهرجان إلى مكان عرض الأفلام لأكتشف أنّ فيلمي قد عرض قبل ساعة من وصولي، لكن ذلك لم يحرمني من مُتعة اكتشاف تلك الأجواء الجديدة عليّ تماماً، هناك شاهدت فيلماً للمخرج اللبناني "غسان سلهب"بالاشتراك مع نسرين خضر De la séduction وكان من أوائل الأفلام اللبنانية القصيرة التي شاهدتها في حياتي. شاهدت الكثير من الأفلام ذات الطابع التجريبي المُعاصر، وكان لذلك أثر كبير عليّ، رأيت أفلام لم أعرف كيف أصنفها!

في حفل ختام المهرجان ذكروا اسمي لكني لم أفهم ما تبع ذلك من كلام بالفرنسية. بدأ الحضور من حولي بالنظر نحوي، لأفهم أنّي حصلت على جائزة في المهرجان. صعدت إلى خشبة المسرح لتلقي الجائزة التي اكتشفت لاحقاً أنها دعوة لشخصين من عمدة مدينة لييج لقضاء أسبوعين على نفقة بلدية المدينة. قلت على الخشبة للجمهور إنّ بلجيكا كانت بالنسبة لي (Enzo Scifo) وأنه بلد يحكمه ملك وملكة، الآن وقد حصلت على جائزة عن فيلمي "حصاد الضوء" صارت بلجيكا بالنسبة لي تلك الجائزة وتلك المشاركة. لم يعطوني تمثالاً أو تذكاراً، كان مجرّد مغلف أخذته ونزلت عن المنصة.

شرحوا لي بأنه يجب أن أذهب لزيارة بلدية المدينة لمقابلة العُمدة. ذهبت إلى هناك في اليوم التالي، وقابلت الرجل، الذي اصطحبني معه إلى قاعة كبيرة في بناء البلدية، وفتح قارورة من الشمبانيا للاحتفال بي. عدت إلى سوريا، واتصلت بحبيبتي التي التقيت بها في مطار شارل ديغول، تلك الفتاة التي تزوّجتها لاحقاً، لم نستطع الاستمرار لأكثر من ثلاث سنوات، وباعتقادي للسينما دور في الانفصال، المُهم طلبت منها مرافقتي في تلك الرحلة. عقدنا قراننا في (1 أيار عند الشيخ) في ذكرى عيد العمال، وكان شهر العسل في لييج جائزة الفيلم الأول. السينما أعطتني كلّ ذلك، الصور والأصوات، الذكريات، والحُب، السينما تعطيك كل ذلك لا بل أكثر، وتحرمك أيضاً من كثير من الأشياء. ما زلت أسأل نفسي كيف خطر لي أن أصنع ذلك الفيلم عن العمال في المطحنة، و لماذا اخترت ذلك العنوان "حصاد الضوء" للفيلم. إنه أمر مرتبط بكل تأكيد بالأخوين لوميير (Les frères Lumière)، و بآليس.ج.بلاسيه (Alice Guy-Blaché). فحصاد الضوء كان حصاداً لتلك اللحظة والمرحلة من تاريخي وتاريخ مدينتي دمشق.

لنتحدث عن وعيك الإجتماعي كصانع أفلام. لنتحدث عن السينما النضالية. أنت صانع أفلام معجب بجودار (Jean-Luc Godard)، بريسون (Robert Bresson)، تروفو (François Truffaut) أعلام الموجة الجديدة الفرنسية. ذلك النوع من السينما الذي يراقب الحياة بعين مختلفة، ولديها هم اجتماعي سياسي. إذا نظرت إلى فيلمي "حصاد الضوء" و"إنهم كانوا هنا"سوف تلمح ذلك الحس الذاتي في هذين العملين. هناك بكائية على المكان. ينشأ لديك إحساس عميق بأنّ المكان الظاهر في الفيلمين (المطحنة، ومحطة القطار) آيلين للاختفاء. ليس التلاشي، بل زوال الحياة عنهما. في "حصاد الضوء"، ترى عمالاً متقدمين في العمر، مثقلين بالتعب. تشعر أنّ المطحنة مكان قديم سوف يفقد الحياة. اختفاء وظهور الشخصيات في فيلم "إنهم كانوا هنا"مع ظهور وتلاشي الأصوات، كلّ ذلك ينبئك عن قرب موت الحياة في تلك الأماكن. فيلم "سامية" ينتمي إلى عتبة وعي مختلفة.

يجب أن ترى فيلمين صنعتهما في العام 2001. قبل فيلم "سامية". الفيلم الأول "أذني تستطيع أن ترى" والثاني "عندما ألوّن سمكتي"، والذي صنعته مع زوجتي الأولى، هذين الفيلمين فيهما الكثير من التجريب.

حسناً، أنت لم ترسل لي هذين الفيلمين مع الأفلام الأخرى. ما أريد قوله، إنّ الذاتية ظاهرة في كلّ أعمالك، لكن في فيلم "سامية"، ذاتية الصانع تتحوّل إلى موقف نضالي من خلال فكرة تجميع ألبوم من الحجارة التي كانت تصلك من أصدقائك الفلسطينيين، من مناطق مختلفة من البقاع الفلسطينية.

دعني أختزل لك فكرة تجميعي لتلك الأحجار القادمة من فلسطين. كانت فكرة ساذجة، لم أعي مدى سذاجتها إلا مُتأخراً. من السذاجة أن أعُيد جمع تلك الحجارة اليوم، الحجارة لا تُغني عن بلد كامل ببشره وحضاراته. الحجر لا قيمة له، بالمُقارنة مع روح المكان نفسه، بقاطنيه. في قبرص، عندما صنعت فيلم "سامية" كنت أتوّهم أنني كنت أقرب لأصدقائي في فلسطين. وبأنني أقرب للأرض، وبأنني عندما أصنع الفيلم أكون قد سجلُت موقفاً سياسياً من خلال السينما. لكن الأمر اليوم لم يعد كالسابق، إنه مختلف جداً. حتى ذاك الألبوم الذي جهدت على مدار سنوات في جمعه، بقي في بيتي في دمشق، وبكلّ تأكيد تعرّض للتعفيش مع كلّ ما أملك من مقتنيات شخصية. حتى بيتي في دمشق محتل من قبل رجال الأمن حتى هذه اللحظة. أقاربي ممنوعون من الدخول إلى المنزل، وهم عُرضة للترهيب.

عندما أبدأ بإيجاد طريقتي في فهم الأشياء، فهم الأرض، والكون المُتسع، وإيجاد خصوصية في بحثي، ورسم الرمز الذي يميّزني في هذا الكون ويمثلني، البصمة، الصوت، صوتي، عندما أتحدث عن السياسة في أفلامي، سياسة العيش الواعي، لا سياسة الممارسات المحدودة، بمعانيها الضيقة والمؤدلجة، لا يمين و لا يسار، لا معارض و لا مؤيد. عندما أفكر بصناعة فيلم جديد في الزمن الحاضر، هدفي هو الإنسان كوحدة وجود، لم يسبق لي أن انتميت لحزب، ولا حتى أعجبتني مبادئ أي حزب، في كلّ الأماكن التي سوف نستعمل بها مصطلح "السياسة" في حوارنا، ضع بعدها بين مزدوجين "فلسفة سياسة الوجود الكوني". حياتنا مليئة بمليارات الصور والعناوين والأصوات وسرعة التوصيل، تلفونات ذكية، أخبار وتلفزيون على مدار اللحظة، الحروب صارت أسرع، والقتل أصبح بالمسيّرات drone، منصات تواصل تضج بالمعلومات، وكم هائل من الشعارات والإعلانات والفوضى، تطوير الفلتر (المصفاة) الخاصة بكل إنسان واجب حتمي لفهم أعمق، وحماية دواخلنا من استقبال الكم الهائل من التلوث (السمع بصري)..! حماية الروح كما يقول جان لوك جودار. وأنظر إلى الممارسة السياسية بالطريقة التي عبّر عنها فرانز كافكا عندما قال: "أحمق واحد، هو أحمق واحد. أحمقين، هما فقط أحمقين. عشرة آلاف أحمق يشكلون حزباً سياسياً".

أنا أعني بالسياسة في الممارسات الفنية، الوعي بالوجود الفلسفي، الذي يحفّز على بناء الفضيلة. بناء البعد القيمي للوجود، من خلال القضايا التي يتبناها الفنان السينمائي. في فيلم "سامية"، ولأنك اخترت افتتاح فيلمك باستعارة مشهد من فيلم جودار (Notre Musique - Jean Luc Godard) عن القضية الفلسطينية. المشهد الذي يظهر فيه محمود درويش متحدثاً عن الصورة وما تمثله للفلسطينيين، أنت أحلت كل عناصر فيلمك الدلالية إلى الرموز التي استعملها محمود درويش في شعره، كرمزية الحجر، الفتاة (الصبية ذات الشعر المتناثر) وما تمثله كرمز لفلسطين…إلخ، إلى جانب البعد التوثيقي في فيلم "سامية"، وتغير حضورك في الفيلم من الاختفاء خارج الكادر، إلى الدخول في عوالم فيلمك كشخصية تراقب وتحاول فهم العلاقة بين كل تلك الصور وتاريخ المكان المفقود فلسطين.

من هو الناقد السينمائي؟ شخص يرى ويفكر ويحلّل الأفلام ويعطي رأيه الموضوعي، ما تقوله أنت هو تحليل صائب، ناقد يحاورني اليوم، رأيك أعمق من مجرّد سؤال يُسأل. شكراً لكل ما قلته عن فيلم سامية. أنا أعتقد فعلاً بأني كنت في القدس، القدس زُرعت في وجداننا. أرى في أحلامي الكثير من الشخصيات والأماكن التي لم يسبق لي زيارتها، ما أودّ قوله لك، أنني كنت أرى نفسي في مناماتي أخطو على أسطح القدس العتيقة، هكذا انعكست صورة تلك المدينة وقصتها في أحلامي. نوع الحجر الذي بنيت منه المدينة هو حجر مماثل لأحجار مدينة حلب، والمدن اليونانية، وأحياناً الرومانية. في فيلم "سامية" أردت لنفسي زيارة القدس، لكن إذا ذهبت بالواقع، فسيقولون: "عمار ذهب لعند «العدو» وليس لفلسطين"، إذا أنا سافرت الآن إلى فلسطين، بين قوسين إسرائيل، فسيقولون إنّ عمار "يُطبّع"، طيب متى سنكون قادرين على تحقيق تلك الزيارة، زيارة أصدقاء في فلسطين.

سؤال بِرهن السينما، لذلك حاولت الإجابة عنه من خلال فيلم "سامية"، وحاولت تسجيل موقفي الإنساني. زرت القدس وجدانياً، السينما ساعدتني على القيام بذلك. بائع الزعتر الذي ظهر في الفيلم يقول وهو يقدم غصن من الزيتون: "هذا الغصن لأخينا عمار البيك في سوريا". لقد تواجدت من خلال اسمي في القدس العتيقة. صديقتي المولودة في تلك المدينة ذهبت إلى منطقة جامع النزهة وأحضرت لي بعض الأحجار. لقد كنتُ جامع للحجارة، أحضرت "سامية" أحجاراً لي من فلسطين. بينما ذهبت أنا إلى اليونان في العام 2007 لتصوير المشاهد الروائية التي ظهرت في الفيلم في مدينة يونانية حجارتها تشبه حجارة مدينة القدس العتيقة. صنعت في هذا الفيلم لقطة بازولينية طويلة مدتها ثلاث دقائق متواصلة، لطرح سؤال حول ماهية مدينة القدس، تضاريس المكان بالذاكرة، القدس في كلّ مكان، قدسك اليوم موجودة في بروكسل.

أردت صناعة هذا الفيلم لأني أردت تسجيل وجهة نظري تجاه قضية نشأنا على قصصها المؤلمة، لأنّ الفنانة سامية حلبي التي ولدت في القدس وعاشت في مدينة نيويورك أرادت سرد هذه القصة، وقد تأكدت من رغبتها بذلك عندما رأيت اهتزاز اللقطة التي صوّرتها للفيلم، عندما كانت تجمع الأحجار من حقل في رام الله. رعشة صوتها وهي تصف تضاريس الجدار الحجري. في عرض الفيلم في اليابان، سألني محمد بكري: "عمار، متى زرت القدس؟!" لقد ظنّ الممثل الفلسطيني أنّ لقطات الفيلم المأخوذة في جزيرة رودوس اليونانية، مصوّرة في القدس، هذا دليل على أني أعرف القدس وكنت قد زرتها في مُخيلتي.

السينما السوريّة: ما الذي لم نتمكن من رؤيته؟

09 نيسان 2021

السينما السوريّة الجديدة: الشغف الذي فاجأ العالم

30 آذار 2021

السياسة بالنسبة لي أن تفهم تضاريس الحجر وفكر البشر، هذا ما تعنيه لي. دعوت "سامية" لحضور العرض الأول للفيلم في مهرجان ياماغاتا في اليابان 2009. جاءت السيدة ذات الـ75 عاماً لنلتقي في مطار ناريتا في طوكيو حاملة معها لوحة من أعمالها كهدية لي. ثم أمضينا مدة سبع ساعات في قطار سريع متوّجه إلى مدينة ياماغاتا. من الذين حضروا الفيلم كان المخرج الإسرائيلي المعارض لحكومة وجيش إسرائيل ”آفي مُغربي Avi Mograbi“ المُخرج المستقل الذي رفض إرسال ولده لأداء الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي. وجهاً لوجه التقينا بعد الندوة الخاصة بالفيلم، تقاطع شارعين، آڤي يُصافحني، ويعطيني كرته للتواصل. شعرت ببعض الارتباك... أخذت كرت الڤيزيت، وأعترف أنني لم أدخلهُ معي إلى سوريا سنة 2009، خفت من مخابرات المطار فأنا عرضة للتفتيش، أفلام و"سفريات كتير" مما قد يعرّضك للمساءلة.

حتى اللحظة أسأل نفسي عن شعور الخوف والقلق الذي انتابني عند لقاء آفي، إنّ هذا الرُهاب من الآخر هو شيء مزروع فينا. أحبّ آفي الفيلم، وأحبّ سامية. وبالتالي تعاطف مع رسالة الفيلم وموقفي، وبهذا يكون قد فهم تضاريس الحجارة المُقدّمة في فيلمي. صنعت الفيلم لأذهب بتلك النزهة التي أخذتني بها سامية عند جامع النزهة في القدس بيت جدتها المُعمّر، والذي تمّ استيطانه. أردت صناعة الفيلم لأقول لأوباما ولغيره إنّ القدس ليست عاصمة إسرائيل، إنها عاصمة كلّ الكون، كما هي دمشق عاصمة لكلّ الكون. يكفينا الغرق في دهاليز الديماغوجية السياسية، والصراعات القائمة على شنّ الحروب والقتل وتهجير البشر من بيوتهم، كما هو اليوم حالنا وحال الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين...الخ.

حدثني عن تجربة فيلم "أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها".

تجربة هذا الفيلم كانت أيضاً واحدة من أهم الستاجات الإنسانية التي ساعدتني كثيراً في حياتي. هل ترغب باكتشاف جيل السبعينات، جيل الوعي والثقافة من السوريين، على اختلاف مشاربهم وولاءاتهم، والذين رُوّيت عنهم قصص كالأحلام؟ قصص تحكي عن الذي اعتقل، والذي قُتل، جيل فيه من اختبئ، وآخر اختفى أو اختفت في سجون حافظ الأسد. بالمُناسبة أنا دائم التفكير بحال المُناضل عبد العزيز الخيّر أحد الرموز النضالية الصادقة، وهذا رأيي الشخصي بعد لقاء ونقاش امتد لساعات قبل 2011 بسنوات. عبد العزيز الخير كان أحد شخصيات الفيلم من خلال تظاهرة بالتروكاديرو باريس، آنذاك كان معتقلا أيضاً في العام 2006، وللأسف اليوم أيضاً. هُناك من جاهر بكراهية حافظ الأسد، في الثمانينات، وهو اليوم يتحمّل قسوة العيش وقمع الحريات في ظلّ امتداد حكم وريثه بشار حافظ الأسد. جيل فيه تنوّع غريب، ويحتاج عشرات الأفلام لمحاولة فهمه والوقوف عند تجاربه المتنوعة، والمُختلفة في آن...! جيل الآلام والمعاناة، مترافق مع أيديولوجيات مُركبة ومعقدة!

ساعدت هالة العبدالله في صناعة فيلمها الأول، فيلمنا، وأنا فخور بأنّ الفيلم عُرض في أكثر من 150 صالة عرض حول العالم، ووصلت رسالته الإنسانية إلى كثيرين. الفيلم قصيدة هالة (السمع-بصرية) الأولى. هالة التي ساعدت الكثيرين من السينمائيين السوريين على مختلف الأصعدة، لم تطلب مساعدة أحد، في تجسيد قصصها الشخصية وقصص بطلاتها وبطلتها دعد حداد. أنا ساعدتها وبالمُقابل ساعدت نفسي.

هذه هي طريقة تفكير جيلي، منحت الفيلم كلّ ما أملك، من حُب وصبر ووقت وبعض المواد التي كنت قد صوّرتها مع الفنان يوسف عبد لكي أحد شخصيات الفيلم، كنت أرغب بصناعة فيلم عنه، لكن ولد الفيلم من رحم الزهور التي حُمِلَت، صوّرنا ومنتجنا الفيلم، كتفاً لكتف هالة وأنا. زادت خبرتي بالعلاقة مع الكاميرا والسينماتوغرافي، صنعنا الفيلم بإنتاج متواضع، خُبزنا كفاف يومنا! وكان أول عرض تاريخي بالنسبة لنا في مهرجان فينيسيا 2006، كانت أياماً رائعة الجمال!.

فيلمي"سامية" هو نزهة في مدينة القدس، أما فيلم "أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها" فهو نزهة في سوريا الواسعة، ورغبة بالتمسّك بشاعرية وجمال روح الشاعرة الكبيرة دعد حداد.

ما الذي غيّره العام 2011 داخل عمار البيك؟ لنعد إلى فكرة أنّ السياسة هي الوعي بالوجود الذاتي، ومن خلال ذلك الوعي بوجودك تبني علاقتك بالحياة، التي يمثل الفن جزءً منها. في هذا الحوار، وفي كل حواراتي، أتحدّث دائماً عن سينما المؤلف، الفنان المشغول بروي حكاية ذاتية عن هذا العالم. لا أتحدث على الإطلاق عن الصانع الممتهن، وما أعنيه بالممتهن أي صاحب المهنة المحترفة. المخرج الذي يقدم مادة كتبها غيره، وتقول أفكار منتج ذلك العمل. بالنسبة لي معنى الفن السينمائي يتركز في ذاتية الصانع، الذي يقدم فيلمه كبيان شخصي عن نواياه.

نحن نصنع السينماتوغرافيا لقول وجهة نظرنا الفردية، أي فيلم يقدّم مانفيستو عن صانعه. طبعاً أنا لا أتحدث عن أفلام البروباغندا بكلّ أشكالها. مؤسسات ضخمة تتعامل مع صنّاع أفلام من مواصفات معينة، هذا عالم لا شأن لنا به. إنه عالم عصي على الفهم. نحن نتحدث عن حاجة الصانع لأن يكون الفيلم يشبهه، وترجو الجمال.

آذار 2011، رجل في درعا يصوّر جثة الشهيد الطفل حمزة الخطيب، الرجل الذي يحمل الكاميرا هو والد أو عم أو أحد أقارب ذلك الطفل. كنت في بيروت، ورأيت الفيديو على اليوتيوب، الجثة المنتفخة كانت مغطاة بالورود، ويمكن رؤية ثقوب في الجسد، الرجل خلف الكاميرا يقول بلهجة حورانية مُحبّبة لكنها حزينة: "نزف إليكم استشهاد الطفل البطل حمزة الخطيب"، استعملت ذلك المشهد في فيلم "حاضنة الشمس"، ذلك المشهد المؤثر جداً. س

هالة العبدالله: معياري الوحيد هو الحريّة

05 أيار 2021

نضال الدبس:لماذا نحن دائماً وراء الكاميرا، بينما السلطة تقف أمامها؟ (17)

23 كانون الثاني 2021

وف أقول لك ما الذي غيّره فيّ ذلك المشهد، قبل ذلك الفيديو كانت ابنتي صوفيا شمس قد أشرقت في حياتي، وقضيت معها الأشهر السبع الأولى طوال الوقت لأبني معها علاقة الأب مع ابنته. في تلك الفترة، ومع بداية الحراك في الشارع العربي، أردت صناعة فيلم عن تونس ومصر، لكن وبعد أن رأيت مشهد حمزة الخطيب، صار الفيلم عن سوريا. إنّ الرجل الذي قرّر تصوير حمزة الخطيب في تلك الوضعية هو بكل تأكيد من العائلة، الرجل صوّر ذلك الفيديو ينادي بحرقة الملوّع ويستغيث، يواجه الكرة الأرضية ليوصل صوته كي يقول هذا ولدي قد مات، فانظروا ما أنتم فاعلون.

أنا أخذت الفيديو وأعدت بثه على شاشة تلفزيون صغيرة، حاولت استحضار كيف عرض ذلك الفيديو على العالم وعلى جميع وسائل الإعلام. في البداية قلت أنه من الممنوع استعمال ذلك المشهد من أجل صناعة فيلم، ذلك فعل معاكس لمبادئ السينما وأخلاقياتها. فكرت أنّ كل من يفعل ذلك لا يحترم الإنسان وجسده. لكن فهمي لنداء الاستغاثة الذي أرسله الأب بتصوير ذلك الفيديو دفعني للتفكير بمعادل موضوعي لاستخدامه في إطارٍ أخلاقي أكون أنا راضي عنه. استعملت لقطات ولادة ابنتي صوفيا شمس التي كانت مغطاة بالدماء تماماً لحظة ولادتها، كالدماء التي غطت جسد حمزة الخطيب.

كبر لدي إحساس هائل في قلبي أنّ ذلك الدم هو نفسه في اللقطتين. لا فرق بين صوفيا ابنتي وحمزة سوى أنّ حمزة الخطيب فتح باباً لصوفيا شمس، وللملايين من الأطفال. هي في بيروت تستقبل الحياة، بينما كان حمزة في سوريا يوّدعها كضريبة للحياة والحرية. لذلك كان تكريس اللون الأحمر في الفيلم مسألة مقصودة دلالياً عن تلك العلاقة. عندما عرض الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي سبتمبر 2011، في الصالة الكبرى وجمهور غفير يتابعون، ظهر على الشاشة وجه صوفيا وحمزة الخطيب بالتتابع، انتابني شعور أني لا أريد سماع أي نقد فني عن الفيلم، فيما يتعلق باستخدامي لهذه اللقطة، وإذا تجرأ أحدهم وقال شيئا حتماً سأواجهه بحجة المنطق، فالدماء ذاتها، ويجب إيصال صوت الضحية للبشرية. في تيترات الفيلم، كتبت إنتاج وتمثيل وإخراج عائلي، الفيلم هو شهادة شخصية عن ثورة شعب، فيلم غير مدفوع لصنعه أي مال، لا جهات داعمة ولا ممولين، إنه دم حمزة الخطيب ما دفعني لصناعة الفيلم، ودم صوفيا ابنتي جاء لموازنة المعادلة في الفيلم. هكذا بدأت الثورة معي في العام 2011، أوصلت صوت أهل حمزة الخطيب في محفل سينمائي عالمي، يصنع صدى أكبر لرسائل عن بداية الثورة السلمية في سوريا وقمع الناس وقتلهم.

في فيلمي سوريا الحلوة (La Dolce Siria)، أريك الأعنف من الحياة. في الفيلم، طفلان من عائلتي، يزوران السيرك لرؤية أسد غير مروّض، يحملان كاميرا جدي ال Paillard Bolex H-16 Reflex 8/16 mm، ويكتشفان تلك الكاميرا للمرة الأولى، بينما وحسب الفيلم هناك قصف للطائرات فوق المكان الذي يعيشان فيه. للثورة تأثيرات وانعكاسات، تخيل أن الحياة الزوجية تتأثر نتيجة الغوص والتعاطي العميق والإيمان بنبض الثورة، صحيح أن زوجتي حينها ظهرت في فيلم "حاضنة الشمس"، ووافقت على تصوير ولادة ابنتنا، وأنا من قرّر ظهور تلك المشاهد في الفيلم، لكن ذلك ضغط كبير يُعرّض العلاقة للتصدّع.

أعترف بأنني حرمت أم ابنتي حينها من العودة إلى سوريا للقاء بأهلها، نتيجة خياري بعرض الفيلم، فبات موضوع الثورة موضوعاً عمّق الشرخ. السرير الذي ظهر في فيلم "المِشكال" هو سرير الزوجية الخاص بنا آنذاك، ذلك المشهد شديد الذاتية، بين المصوّر عمار وعشيقته ماري، كان ذلك السرير بارداً كنتيجة من نتائج الثورة، زوج وزوجة وفتور كبير وضغوطات كبيرة تأتت من صناعة أفلام عن حال البلد، في فيلم "Kaleidoscope – المشكال" عن المصوّر الضوئي عمار عبد ربه ومشهد السرير في لحظة حميمية بين عاشقين، الفتاة الفرنسية في الفيلم تقول لعمار: كفى إشعالاً للشموع البلاستيكية هنا في باريس دعماً لقضيتكم، كيف تطلبون من البلد الذي استعمركم يوما بأن يحرركم اليوم؟ .

في مستوى آخر من نفس الفيلم، تسأل ماري المصوّر المحترف عمار، كيف قبِل التقاط صورة بورتريه لشخص مثل بشار الأسد؟ هل يصلح أن يتحوّل من صوّر يوماً الديكتاتور، إلى محرّض على الثورة؟ تلك الفرنسية التي تمثل فرنسا في الفيلم، والتي لم تكن ممثلة محترفة، سألت أسئلتي المكتوبة للفيلم، عندما تبدأ ثورة بطلب تحرّرها من بلد مثل فرنسا فأنا أقول "اللعنة على هالثورة".

عبر السنوات الماضية أُرسل إلى سوريا متشدّدين ومجرمين من كافة أنحاء العالم وانخرط في العمل الثوري تجار يبيعون و يشترون. دفعونا ودفعوا الناس الأبرياء للخروج وعرضوهم للمذابح. أدموا الثورة، هم تجار الدم، هناك أم سورية دفنت خمسة من أبنائها في باحة المنزل، وآخرين هُجّروا من بيوتهم إلى المجهول، تلاعبوا بالديموغرافيا، أهل الغوطة للشمال، وأهل أدلب للجنوب، وأهل حمص القديمة شرّدوا وقتلوا، وكذلك أهل الدير والحسكة والقامشلي ودرعا، وأمي تموت في العام 2012، ولا أستطيع الذهاب إلى سوريا لوداعها، خوفاً من قمع المخابرات وأقبيتها....

هذا ما فعلته الثورة، جعلتني أدرك لماذا قدري هو السينما، أنا أعرف ذلك تماماً، تلك الهزة القوية التي أحدثتها الثورة في داخلي دفعت الكثير من النقاط إلى التشابك في مخيلتي وجعلتني سينمائي أكثر وعياً بما أفعل، ما زلت أنوي صناعة سلسلة من الأفلام عن الثورة المُتعلّقة بالبلد، ما زلت أنوي تجاوز الثلاثية، إنما أنا اليوم مشغول أكثر بموضوعات عن الإنسان في كلّ مكان، ألمانيا وفرنسا، أنا اليوم لاجئ في بلدين، على التوالي، برلين ومرسيليا، المكان متغيّر، هذه مواضيع مرتبطة بالثورة والسوريين خارج سوريا، الكثير من السوريين خارج سوريا لديهم مشاكل بمنتهى التعقيد تحتاج لرعاية السينما وتقديمها بشكل لائق، أنا أعمل لأطرح المزيد من الأسئلة، وأعبّر بما اكتشفت نحو الآخر. مهرجانات الهند وكوريا الصغيرة والمستقلة، وآسيا بشكل عام وأميركا الجنوبية هي أمكنة أحبّذ عروض أفلامي فيها في هذه الفترة للتعريف والتعرّف على الآخر صاحب الأمل والألم مثلي. السينما مفتاح لفهم المُبهم، السينما ثورة الفكر، هي الجوهر، التحليل والكشف والمفاتحة والبوح وفهم معادلات الجمال الكامن في كلّ شيء، بدءاً من أصغر التفاصيل، لذلك نرى اليوم سيناريو مشابه في أوكرانيا مع القاتل بوتين، وفيلم أمريكي طويل جديد، يبعثر العالم ويفكّكه بقوة السلاح والحرب، إلى جانب ممثل محترف يتحوّل إلى رئيس ومقاتل وسياسي، عالم غريب غريب غريب..! مرسيليا فيها الآلاف من الأوكرانيين اللاجئين وبرلين أيضاً، نحن نتشارك اللحظة والآلام والآمال، السينما اليوم هي ثورتي للتعبير.

إنه لا غنى عن رؤية كلّ أفلامك، ومن الضروري أن تُكتب مادة نقدية عن تلك الأفلام. لكن الحوار اليوم هو لإظهار تجربة عمار البيك كصانع أفلام مستقل. لذلك الحديث بيننا يمتزج بين فكر الفنان، وحرفته كصانع. في فيلم "المشكال" لاحظت نوع من النضج في الفيلم مختلف عن الأفلام التي قبله. مرة أخرى تنجح في إدخالنا إلى الغرفة المغلقة لننظر إلى حياة الناس وهموم عيشهم. أنا أعرف أنّ عمار عبد ربه يلعب شخصيته الحقيقية في الفيلم، لكني لست متأكد من شخصية العشيقة، فيما إذا كانت هي أيضاً شخصية حقيقية، أو هي ممثلة تؤدي دوراً. قد تكون المعلومة غير ضرورية، لكني أبحث في كيفية تركيب عمار البيك لهذا الفيلم.

التقيت الصديق عمار عبد ربه في مهرجان دبي السينمائي الدولي، كان قادماً من مهرجان كان الذي صوّر فيه نجوم العالم كنيكول كيدمان وآخرين. جلسنا سوية وتحدّثنا حول أمور كثيرة كشفت عن مشتركات فيما بيننا. عَرَفَني عمار عبد ربه قبل هذا اللقاء من خلال فيلم "أسبرين و رصاصة" صنعته عن المصوّر الفوتوغرافي الدكتور نصوح زغلولة وعن أمي ودمشق وأحبتي. شاهد عبد ربه في الفيلم مصوّر فوتوغرافي آخر لديه هواجس أخرى هو د. نصوح، و أنا سمعت عن عمار عبد ربه عندما جاء الأخير إلى سوريا لإقامة معرض في المركز الثقافي الفرنسي في دمشق، سمعت عنه أنه مصوّر مشهور، لم أتمكن من حضور المعرض، نحنُ نتكلم عن التسعينات، لكني عرفت أنّ نجوم سوريا في الفن والأدب كانوا هناك.

بعد اللقاء في دبي بتنا أصدقاء، هو فنان تصوير، ومصور صحفي عالمي، ويصنع صور شخصية لنجوم العالم في الفن والسياسة، صوّر مايكل جاكسون، وستيڤن هوكينج والملكة إليزابيث، والقذافي، وبن علي وبشار الأسد، صوّر كل هؤلاء وآخرين، هذه مهنته التي يجني منها رزقه، حدثني كيف أنه كان في مدينة حلب أثناء الحصار، وكان هناك كمصوّر ومراسل صحفي حربي، أراد مغادرة حلب، وكان الأمر شديد التعقيد بسبب تنوّع الفصائل المُتحاربة، ووجود الجماعات المتطرفة على الطريق إلى تركيا. أراد مغادرة حلب للوصول إلى مهرجان كان ليصوّر حفل الافتتاح، هذه قصة غريبة، كان في حلب مع الثوار الإسلاميين، ليغادر عبر تركيا إلى مدينة كان، ليرتدي بدلته السوداء الأنيقة لتصوير نجوم السينما، يعني من تراب الحرب إلى السجادة الحمراء والأنوار.

قلت له إنّ هذه القصة تصلح أن تكون فيلماً، هل ترغب بأن نصنع الفيلم أثناء الأيام المتبقية لك في دبي؟ فأجاب بنعم، كان معي ثلاثة أيام، ليس هناك وقت، فجاوبته أنّ الفيلم قصير ولا يحتاج سوى بعض الوقت. البلد مازالت في أتون التجاذبات (الحرب والثورة) السينما تحتاج فقط إلى الحماس وحُسن التخطيط والإدارة والمُضي.

هل أنت جاهز؟ فأجاب أنا جاهز، قبل ذلك اللقاء مع عمار عبدربه، كنت قد التقيت بمنسقة فن فرنسية في دبي أيضاً، خلال فعاليات معرض آرت فير دبي الدولي، وكنت هناك لحضور الفعاليات، عبّرت لي عن رغبتها بالتمثيل بعد أن علمت أني مخرج سينمائي، وطلبت مني أن أتواصل معها في حال وجدت دور مناسب لها في أحد الأفلام. أنا أحبّ هذا النموذج من الأشخاص الذين يعبّرون عن ثقتهم بك، وأنا بالمقابل أحترم وأبادر بذات الثقة والاحترام.

عندما قال "أبو عُميّر" إنه جاهز لنصنع فيلماً معاً، فكرت في كلّ الأشخاص الذين إذا طلبتهم سيكونون جاهزين لتلبيتي. طبعاً كان هناك الكثير من الممثلات الصديقات يحضرن مهرجان دبي السينمائي، لكني متأكد أنهن في المهرجان لقضاء وقت ممتع في مشاهدة الأفلام أو تقديم أفلامهن، وليس لتصوير فيلم مستعجل ومن دون ميزانية، ويتطلب تصويره الظهور في مشهد حميمي، وشبه عارية. من المستحيل تحقّق هذا الطلب مع ممثلة محترفة "عربية". لم أتردّد بالاتصال بالصديقة ماري منسقة الفن، قلت لها: إذا كنت تريدين الحصول على فرصة العمل معاً في فيلم سينمائي قصير فالفرصة متاحة اليوم. حضرت في زيارة قصيرة إلى بيتنا، وتناقشنا بفكرة الفيلم المُستعجل، حدثتهم بأننا نحتاج ليوم تصوير واحد، وهذا هو الموقع المخصّص للقصة.

في اليوم التالي: ببيتنا الصغير، جهزت كاميرتي الصغيرة في غرفة النوم، ومدّدت كبلاً طويلاً إلى المطبخ الذي يحوي شاشة مونيتور كبيرة، أدخلتهم إلى الغرفة وأعطيتهم رؤوس أقلام عن الذي يمكن أن يفعلوه، ثم طلبت إليهم أن يتحدثوا، ضمن إطار معيّن ومُتفق عليه، نشأت علاقة بين الإثنين ذات طابع متباين، فكلّ واحد من الإثنين كان يريد شيئا مختلفاً من شريكه في قصة الفيلم، الأول يريد أن يصوّر عشيقته التي التقاها في مكان إقامته، بينما يقوم بتغطية فعاليات مهرجان كان السينمائي، وبالطبع يبدأ بالحديث عن رحلته السابقة في حلب، بينما العشيقة وحسب دورها في الفيلم، تحتاج منه لبعض الصور لتساعدها كعارضة للأزياء حسب حكاية الفيلم. السينما لها تأثير العلاج والشفاء في كثير من الأحيان على الإنسان. تعاون الإثنان في خلق حوار الفيلم، بدأوا بلعب الأدوار وأنا بدأت بتوجيههم من مركزي في المطبخ كمخرج للفيلم. الحوار الذي انغمسوا فيه أثناء التصوير أظهر الفيلم بالطريقة التي ظهر عليها، برز موقف عبد ربه الذي لا مشكلة لديه في تصوير بشار الأسد في أحد زياراته لإنكلترا لأنه مصوّر محترف، وفي نفس الوقت هو مُناصر للثورة السلمية في سوريا. بالإضافة للتناقض بين مهرجان كان ونجومه، والوجه الدامي لمدينة حلب، هذه حكاية الفيلم وحكاية البلد آنذاك وحكاية الممثل والممثلة والمخرج ويوم التصوير الواحد.

هذا الفيلم، وبعد العرض الأول في مهرجان دبي في السنة اللاحقة، نكتشف ثلاثتنا أنّ الفيلم ساعدنا بالتحرّر لقول مجموعة من الأشياء، عمار المصوّر شاهد قصته عن مدينة حلب ومدينة كان وماري حصلت على دور أول في السينما وعرفت الكثير عن سوريا آنذاك، وأنا بدوري أجبت على تساؤل طلب الحرية من مُستعمر سابق، يا لغرابة الحياة، شكراً للسينما...!