(هذا المقال جزء من ملف مشترك بين "حكاية ما انحكت وOrient XXI ، يتناول عواقب الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط/ فبراير ٢٠٢٣).

لطالما تعرّضت بلاد الشام وتركيا لهزّات بشكل منتظم. هذه القراءة بأثر رجعي تتناول الدينامكيات القديمة والحديثة للفشل السياسي في مواجهة الكوارث، إلى جانب تَعاون المجتمع المدني لمواجهتها.

في العام ١٨٢٢، وسط أنقاض عاصمة ولاية حلب، استيقظ السكان على وقع إحدى أسوأ الكوارث التي حلّت بمنطقتهم. شهدت حصيلة الوفيات، التي بلغت حوالي ثلاثين ألف شخص، على شدِّة الزلزال، ولكنها شهدت أيضاً، وبلا شك، على استنزاف الموارد بعد عدّة عقود من الصدامات بين الفصائل المتقاتلة للسيطرة على المدينة آنذاك. بالنسبة للسلطات العثمانية، التي كانت استعادت السيطرة حديثاً، بعد اندلاع ثورة عنيفة ضدها في عام ١٨١٩، عبّرت الكارثة أيضاً عن حدود ما يمكنها تحقيقه.

بعد بضع سنوات، عندما استولت قوات إبراهيم باشا على المنطقة، أعاد السكان المحليون قراءة الحدث كنقطة تحوّل، تعكس استنفاذ النظام السابق وبداية نظام جديد.

هذه القراءة بأثر رجعي شائعة جدًا في حالات الكوارث الطبيعية، وتحمل في طيّاتها جميع مخاطر المفارقات التاريخية. ومع ذلك، يجب اعتبارها تذكير بماهية الكارثة، أي مواجهة خطر طبيعي شائع جدًا في المنطقة وهشاشة المجتمعات في التعامل معه.

يكفي أن نلقي نظرة على السرد التاريخي لنعلم أنّ بلاد الشام وتركيا تتعرّضان لهزّات بشكل منتظم. إذ تشهد تركيا كارثة واحدة على الأقل كلّ عشر سنوات، وبالتالي تعيش على وقع الهزّات الأرضية، حتى لو كشفت كلّ واحدة منها عن أخطاء منسية في المباني أو التخطيط الحضري. أمّا بالنسبة لبلاد الشام، وعلى الرغم من أنّ الزلازل أقل انتظامًا، إلا أنّها ظواهر تُصيب كلّ جيل. وتُحدِثُ كلُّ منها تغييرات محلية. على سبيل المثال، خضعت مدينة طرابلس لتحوّل رئيسي بعد زلزال عام ١٩٥٥. وتُعدّ كلّ من هذه الأحداث بمثابة دلالة سياسية للقوى الموجودة على الأرض. ففي غمرة الاندفاع لتقديم المساعدة والرعاية، يسعون جاهدين لإثبات قدرتهم على تخفيف معاناة السكان. وعلى سبيل المثال أيضاً، تمكّن أنصار حزب العدالة والتنمية من إظهار فساد الحكومة الحاكمة، التي كانت عاجزة عن توفير الرعاية الأساسية بعد زلزال عام ١٩٩٩. كلّ كارثة طبيعية هي فرصة للسلطات الحاكمة لتعزيز شرعيتها، وهي بنفس الوقت مجازفة لها، كون منافسيها قد يفعلون الشيء نفسه.

حين انهار العالم أمام أعينهم

25 آب 2023

كشف الديناميكيات القديمة

لذا يُعتبر الحدث الأخير في شباط ٢٠٢٣ جزءًا من جدول زمني أولي يستند إلى التاريخ الطويل للحركات التكتونية وردود الفعل الاجتماعية والسياسية على تداعياتها. ومع ذلك، على المدى المتوسط، فإنّه يذكّر بديناميكيات أخرى. فخلال العقد الأول من حكم بشار الأسد، برزت سمتان قويتان. من جهة، سعى الشباب الذين لم يعرفوا سوى نظام الأسد إلى خلق ممارسات جماعية، محاولين اقتطاع جزء من المساحة العامة لهم، في وقت كان فيه العمل السياسي محظوراً بشدة. حيث أصبحت أندية التنزّه، والمجموعات الطلابية، والجمعيات الثقافية، وسيلة للناس لتعلّم كيفية العمل سوية.

من ناحية أخرى، شرع النظام "بالتحديث"، إذا استخدمنا مصطلحات ذلك الوقت، مما أعطى أهمية أكبر للمنظمات غير الحكومية التي يُسيطر عليها، من بينها المنظمة التي أسستها أسماء الأسد، زوجة الرئيس، في عام ٢٠٠١. وكان ذلك تمهيداً لإنشاء الأمانة السورية للتنمية، التي أصبحت الهيئة الوحيدة المسؤولة عن التنمية داخل البلاد في عام ٢٠٠٨. وفي الوقت نفسه، أصبح الهلال الأحمر السوري مسؤولاً عن إدارة المنظمات غير الحكومية الدولية المعتمدة للتعامل مع اللاجئين العراقيين.

كلّ كارثة طبيعية هي فرصة للسلطات الحاكمة لتعزيز شرعيتها، وهي بنفس الوقت مجازفة لها، كون منافسيها قد يفعلون الشيء نفسه.

شهد هذا العقد ظهور واقع مزدوج. من جهة، لم يتغيّر النظام من حيث الانغلاق السياسي، في حين أنشأ منظمات غير حكومية وهيئات تنمية؛ ومن جهة أخرى، تشكّل مجتمع حيوي ونشط تحت سيطرته. وقد انعكس هذان الواقعان على إدارة الزلزال.

بالطبع، إنّ حجم الخسائر والتأثير المتفاوت الظاهر بين وسط المدن والمناطق الريفية مرتبط أساساً بالإثنتي عشرة سنة من الصراع وتداعياته. فمنذ عام ٢٠١٢، وبشكل متسارع منذ عام ٢٠١٨، يبدو أنّ هناك عالمين متعارضين. هاجرت أعداد كبيرة من الناس إلى شمال حلب ومنطقة إدلب بحثاً عن ملجأ، حيث تعيش فقط بفضل المساعدات التي تتلقاها. في الوقت نفسه، عرفت المدن الكبيرة التي يسيطر عليها النظام، بما في ذلك حلب واللاذقية، تدهوراً أقل في الأحياء الموالية لها، التي تستفيد أيضًا من الاستثمار.

كما يعكس الدمار الصراع وتأثيراته. فالمناطق التي دمرها القصف والحرب كانت أكثر تضرّراً، حيث إنّها، بأحسن الأحوال، استفادت فقط من إعادة إعمار عاجلة. وللتعويض عن النزوح الداخلي، بُنيت المساكن والبنية التحتية، على هضبة الحجر الجيري المحيطة بحلب على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، في حالة طوارئ لم تتح الوقت للبناء على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، أصبح الجزء الغربي من حلب أكثر حماية من جنديرس، إحدى بؤر الوفيات. يُقاس إذاً مدى ضعف هذه المناطق بناءً على مدى تعرّضها لعنف الصراع.

ينعكس تأثير الحرب أيضاً في الجغرافيا المجزّأة لإدارة الأزمات. حين وقعت الكارثة، كانت كلّ منطقة، التي كان يُعاد تشكيلها باستمرار عبر عمليات الاستيلاء والخسائر وظهور قوى جديدة، تُدار في ظلّ حكم سلطات متنافسة. وبرزت على الأقل ثلاث قوى فورًا: النظام، والحكومة السورية المؤقتة، وحكومة الإنقاذ الوطني.

كما بيّن جوزيف ضاهر وسنان حتاحت بوضوح، شكّلت الكارثة أيضًا فرصة لكلّ قوة لتقديم نفسها كمنقذ للشعب. وفي هذا الصدد، تصبح فعالية جهود الإغاثة سلاحاً يمكّن هذه السلطات من إعادة تموضعها كأحد أبرز أطراف اللعبة، إما إقليمياً، مثل هيئة تحرير الشام، أو على مستوى أوسع، مثل نظام الأسد. بالنسبة لهيئة تحرير الشام، يتمثل التحدي في إقامة هياكل حكومية أو وكالات قادرة على خلق بديل حقيقي. والنقطة الأساسية هنا، أنّها أكثر من مجرّد قياس النجاح أو الفشل، بل هي الانقسام السياسي الذي حال دون الاستجابة الحقيقية للكارثة.

بعد أشهر من الزلزال.. نجونا مع ندبات قاسية

18 آب 2023

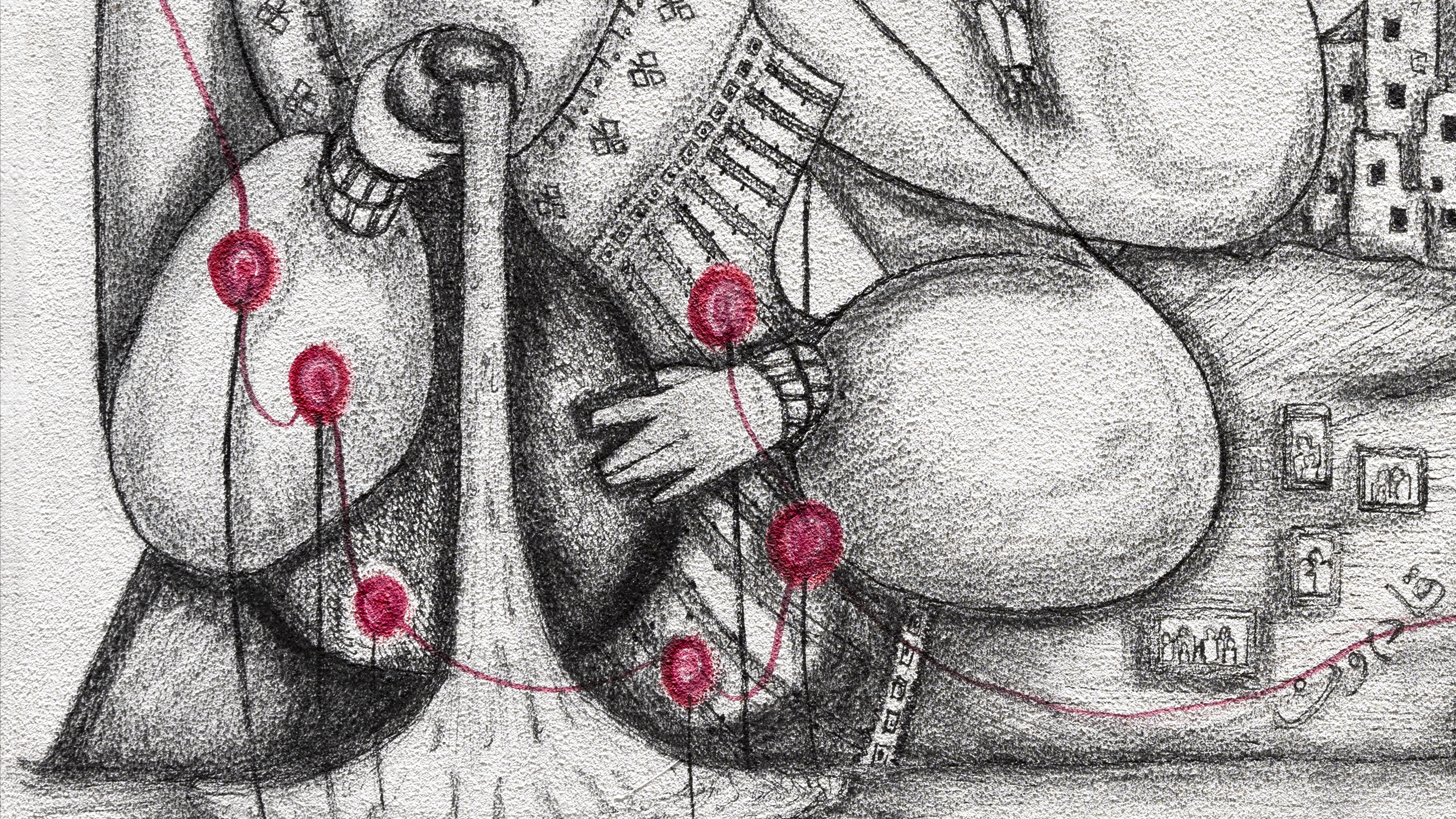

التعابير الفنية عن الزلزال

12 آب 2023

هل أثّر الزلزال على مسار التاريخ وسرّعه؟ هل يكمن أن يكون نقطة تحوّل جديدة في تاريخ سوريا العنيف؟ من وجهة نظر النظام، من الصعب رؤية الأمر بهذا الشكل. إنّ المنطق الذي يحكم استجابته يذكّر بنهجه السائد قبل عام ٢٠١١.. فهو يطرح نفسه كأنّه الطرف الوحيد المحوري لأي هيئة دولية أو حكومة أجنبية، ويرفض قبول منطق عبور الحدود، حتى بذريعة الطوارئ أو الاعتبارات اللوجستية. ووفقًا لهذا الخطاب، فإنّ دمشق هي مركز شمال غرب سوريا. وتحظى منظمتان بأهمية خاصة ضمن النظام: الهلال الأحمر السوري ومرّة أخرى، الأمانة السورية للتنمية. رغم فقدان هذه الأخيرة لشعبيتها مع بداية الصراع، إلّا أنّه ومنذ عام ٢٠١٨، عادت فرقها بقوة. ومنذ ذلك الحين، سار تعزيز أسماء الأسد لأنشطتها الاقتصادية والتنموية جنبًا إلى جنب مع إعادة إرساء الأمانة كمتعهد.

أكّد الزلزال هذه الديناميكية، ولكنّه بأيّ حال لم يشعلها. وتماشيًا مع تراثه الماضي، ردّ النظام على الأزمة من خلال فرض نفسه كممثل لسوريا، حتى لو كان ذلك يعني التخلّي عن السوريين. يُعتبر شعار حملة "سوريا أسرة واحدة" في حدّ ذاته تذكيراً بالتناقض الذي يميّز النظام: فهو قادر على تعذيب المجتمع بينما ينادي بسوريا.

عودة خفية للمجتمع المدني

على الصعيد المحلي، شهدت الساعات والأيام الأولى إحياءً لإيماءات سابقة. فإزاء الذهول والوفيات والكارثة المتفاقمة، أعادت الشبكات تنظيم نفسها. هل يمكن لشخص موثوق به جمع التبرعات؟ ولآخر نقل الأموال؟ ولثالث جمع المعلومات؟ في المناطق المتضرّرة، وفي الضواحي، تمّ تداول الرسائل والمساعدات، تمامًا كما حدث خلال حركات عام ٢٠١٢، عبر الدوائر العائلية التي شُتّت إلى حدّ كبير بفعل التهجير القسري والعنيف في السنوات الاثني عشر الماضية.

المناطق التي دمرها القصف والحرب كانت أكثر تضرّراً، حيث إنّها، بأحسن الأحوال، استفادت فقط من إعادة إعمار عاجلة.

فجأة، بدأ شكل آخر من أشكال التضامن يترسخ، مطالباً باستعادة جزء صغير من سوريا الممزّقة. هذه العودة الخفية للمجتمع السوري تدفع النظام إلى السعي لاحتكار الخطاب حول الكارثة. كانت المسرحية جاهزة: بعد أربعة أيام من الكارثة، زار الرئيس الأنقاض، ليخبر كلّ مستمع أن العقوبات المفروضة على نظامه هي المسؤولة عن الكارثة بأكملها. ربّما سخرت شبكات التواصل الاجتماعي المعارضة من لفتته، عندما أشار إلى المباني التي دمرها جيشه كحوادث مرتبطة بالزلزال، ولكن عملية الإقناع نجحت على الرغم من ذلك من ترسيخ فكرة، وهي أنّ سوريا تتعرّض لهجوم من الخارج.

تعكس هذه البادرة ديناميكية تتسارع وتيرتها، وهي تطبيع العلاقات بين الدول العربية وسوريا. لم يكن الزلزال هو السبب. بالفعل في عام ٢٠٢١، شهدت اتفاقيات الغاز التي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة اللبنانية، تقارباً بين مصر ولبنان والأردن وسوريا. وبالمثل، أعادت الإمارات العربية المتحدة إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام ٢٠١٨. يُعَدُّ الزلزال فرصة للدول العربية لتقديم مساعدات استثنائية للمناطق التي يسيطر عليها النظام. في المناطق خارج سيطرته، وصلت المساعدات في وقت لاحق، مؤكدة تهميشها على الساحة الإقليمية وحتى الدولية. حتى أنّ بعض الدول الأوروبية قدمت مساعدات إلى دمشق. مرّة أخرى، تظهر الكارثة كجزء من ديناميكية مستمرة، تُقدّم ل "زعيم دمشق" مكاناً جديداً في التنسيق الإقليمي.

هل كانت هذه الكارثة تحوّلاً في التاريخ؟ بعد عدة أشهر، يبدو أنّ كل شيء يُشير إلى كارثة أخرى. ويزداد الإرهاق، حيث يحترق الناس في الخيام بعد رؤية مبانيهم الهشّة تنهار. يعكس شباط ٢٠٢٣ عملية تدمير طويلة، تسارعت بفعل الطبيعة. ولكن لا تبدو الاستجابات السياسية وكأنها تَعِد بأي جديد. على الأقل ستكون سوريا قد حظيت باهتمام أكبر، في وقت هُمشت فيه إحدى أعظم الكوارث المعاصرة.