ما يميّز نوّار بلبل كصانع مسرح سوري، هو أنّه يُتقن لغةَ الشارع، ويفهمُ الناسَ البسطاء بعمقٍ وحساسيّة عالية. خصوصيّته تكمن في قدرته على نقلِ لغة الشارع إلى خشبةِ المسرح مع الحفاظِ على ميزات تلك اللغة وتلقائيتها، وتحويلها إلى لغةٍ فكريّة. جمهور نوار يحبّه مهما قدّم لهم من نقدٍ اجتماعي وسياسي وفكري، إلى درجةِ أنّ المتدّين منه يستمع إلى نقده لسلطة الدين ويقبل ذلك منه.

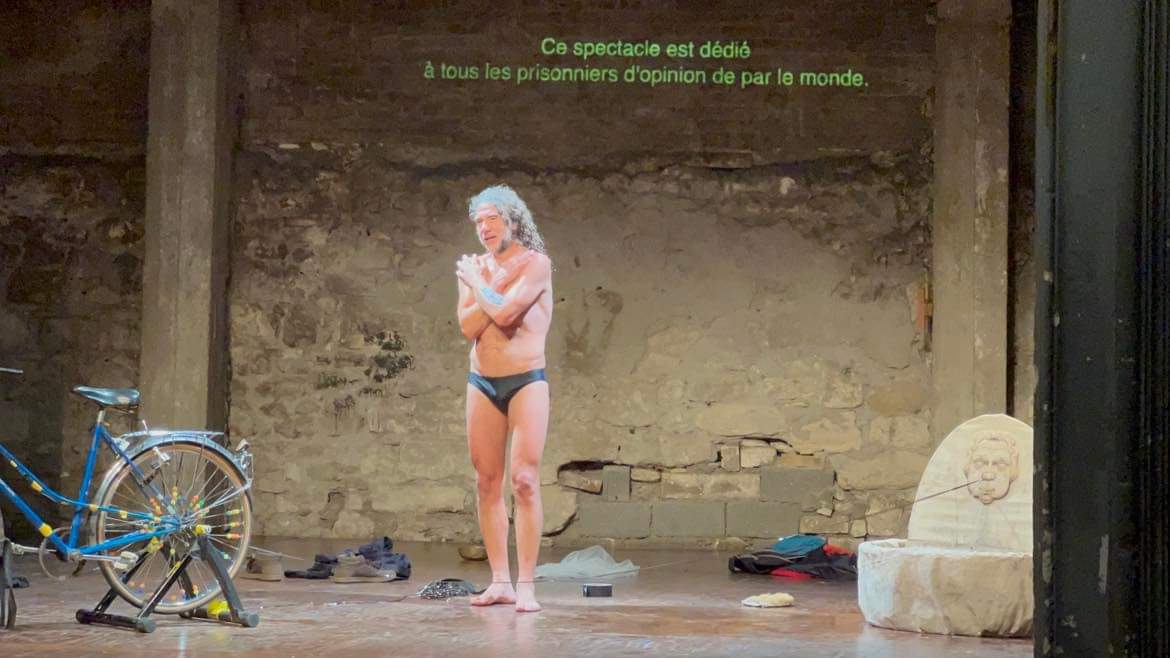

بدأت معرفتي بنوّار منذ رأيته للمرّة الأولى على شاشةِ التلفزيون في تقريرٍ عن العرض الذي كان يؤدّيه حينها (إسماعيل هاملت) ١٩٩٨. عَلَق نوّار عميقاً في ذاكرتي، لألتقيه شخصياً بعد عدّة سنوات، ونصبحَ من أصدقاء الشغف. فرّقتنا الظروف، لكنّنا عدنا لنلتقي في بروكسل على هامش مؤتمر بروكسل للمعتقلين في سجون النظام السوري ٢٥ حزيران/ يونيو ٢٠٢٤، حيث قدّم نوّار عرضه "مساواة"، الذي يُحاورُ فيه الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي ميشيل سورا، ليحكي عن المعتقلات والاغتيالات والثورة والحرب. أدهشني أداء نوّار ذو ال٥٢ عاماً؛ جهد بدني ونفسي وعاطفي هائل، كاد يُصيبني بالجلطة من شدّة الإجهاد، لكنّه كان مؤثّراً، صادقاً كما هو نوّار المسرحجي والإنسان. في مقابلاتي السابقة، وثقت لفنانين سوريين فاعلين في الحياة السينمائية والفنيّة السورية، مجموعة من الأصدقاء المتفرّدين بتجربتهم المعرفية والفكرية. أعتقد أنّي أقوم بذلك التوثيق مدفوعاً برغبتي بالتشبّع بمعرفةِ أولئك الفنانين الذين أشبههم في حبّهم وشغفهم فيما يفعلون. نوّار واحد منهم، ومعه أفتح ملف المسرح المستقل في سوريا لـ نوثق معاً لتجربته الفنيّة، والمسرحيّة منها خصوصًا.

إياس: أبو النور (نوّار بلبل) صديقي الجميل، لقد أجريتُ عددًا من المقابلاتِ حول موضوع السينما السياسية في سوريا وعلاقتها بالوضع السياسي والاجتماعي في هذا البلد. كيف شكّل النظام الديكتاتوري شكل السينما التي ظهرت في سوريا، من الناحية الفنيّة والفكريّة. تلك العلاقة الجدليّة بين السلطة والفنان الناقد، الذي يكافح الرقيب لصناعةِ فيلمه النضالي ضمن منظومةٍ تريد خنقه.

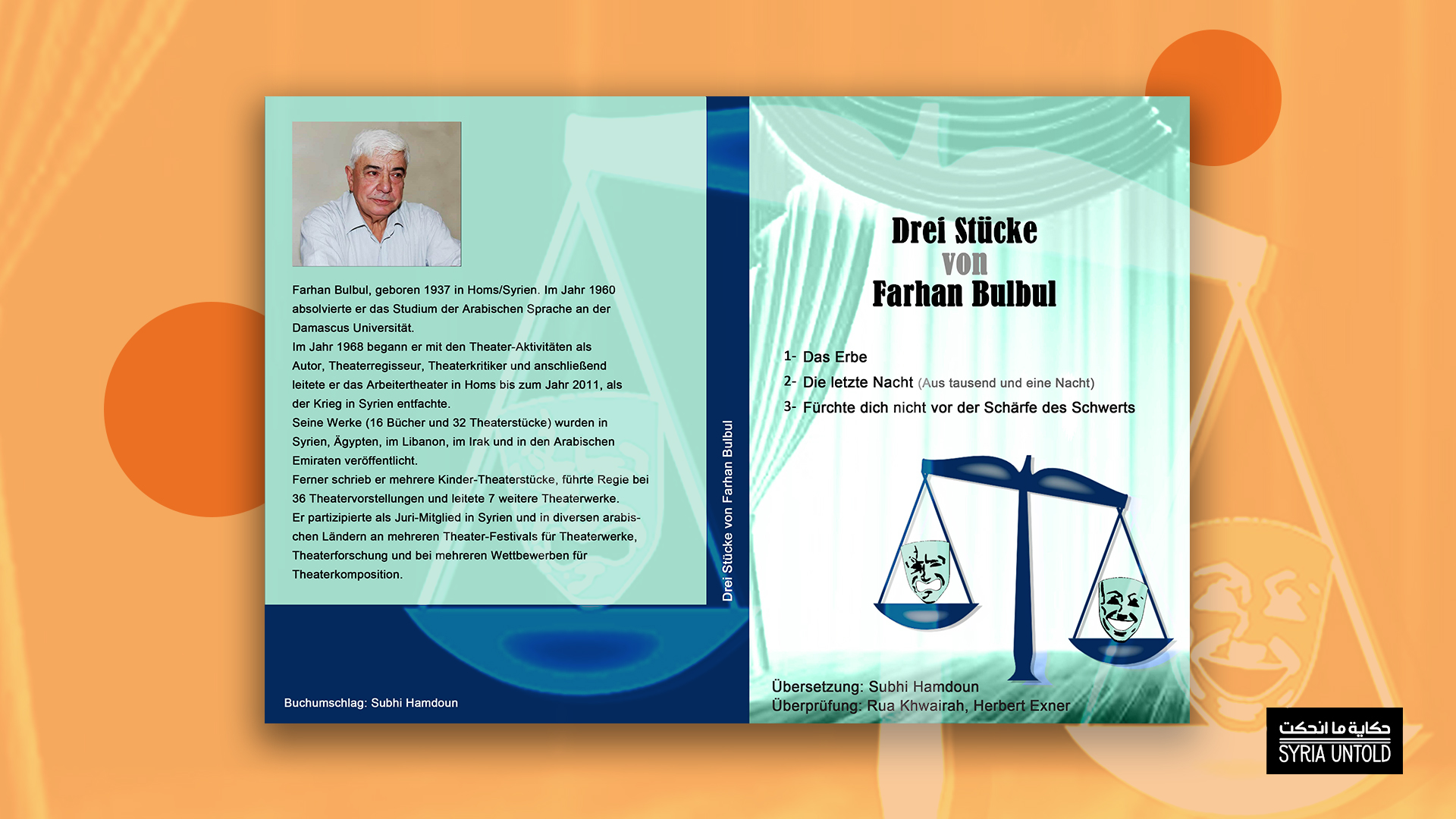

بعد فراق عشر سنوات، وبعد لقائنا الأخير في عمان عام ٢٠١٣، عدنا لنلتقي في بروكسل ٢٠٢٤ ضمن فعاليات مؤتمر بروكسل للمعتقلين في سجون النظام السوري، حيث قدّمت عرضاً مسرحياً بعنوان (ايجاليتيه/ égalité – مساواة). وهذا العرض أحالني إلى التفكير بالفنِّ المسرحيِّ السوري، والذي شكّلته أيضاً الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة لهذا البلد كما الحال مع الفنِّ السينمائي. شعرتُ بضرورةِ فتح ملف المسرح السوري معك أنت بالتحديد، وذلك بسبب معرفتي بعمقِ علاقتك بهذا الفنِّ، شغفك به، إلى جانب نضالك المُضني للاستمرار في صناعة المسرح. أنت لست ممثّل، أنت صانع، فنّان يكتب، ويخرج، ويؤدّي في أعماله المسرحية. ما أقوله لا ينفي صفة الممثّل عنك، لكنّك كصانع للمسرح صاحب موقع مختلف عن موقع الممثّل الذي يطوّع نفسه كأداة ليقول المخرج ما يريد أن يقول، فتصبحَ أنت المسرحي الذي يطوّع كلّ الأدوات لصوغِ رؤياه. إذا أخذنا مسيرة نوّار بلبل الفنيّة، فسنجد أنّ الممارسات الأكبر في هذه المسيرة كانت مكرّسة للفن المسرحي، إلى جانب حقيقة أنّك ابن المسرحي السوري الرائد فرحان بلبل. لهذا أريد الحديث معك عن المسرح السوري من خلال تجربتك، كشاهد على زمنك وجيلك.

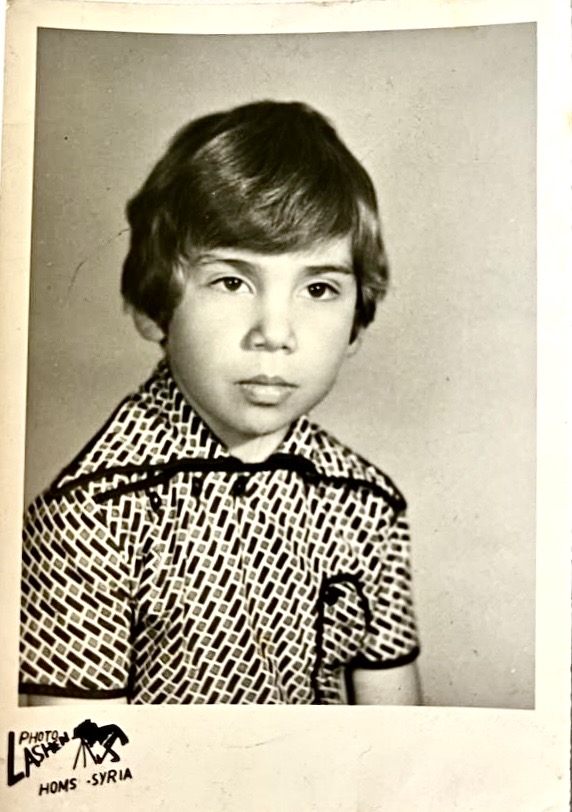

إياس: أرغب ببدء هذا الحوار من الصورة الأولى العالقة في ذاكرةِ نوّار بلبل الطفل، حمص، فرحان بلبل أبوك، أستاذي وأستاذ أجيال جاءت قبلي وبعدي، فرقة حمص العماليّة.

نوّار: كنتُ في حمص في مدرسةٍ ابتدائيّةٍ تُدعى "مدرسة الحريّة". المدرسة التي كانت تُمارس فيها أكبر الممارسات القمعيّة التي يمكن تخيّلها. مدرسة بائسة، بناؤها متهالك. أذكر كم كان قبيحاً ذلك المكان. ثم انتقلنا بعدها إلى "مدرسة الغوطة" في منطقةِ الغوطة في مدينة حمص. كانت المدرسة الجديدة تشبه كثيراً المعتقل بسورها العالي ونوافذها المُسيّجة بالحديد، تشبه أيّة مدرسة سوريّة بُنيت في الثمانينات من قبل نظام حافظ الأسد. لكنّها كانت بالنسبة لي حينها، مدرسة رائعة، كالمدرسة الفرنسيّة في دمشق، كنت سعيداً بالمكان الجديد الذي خلّصني من قبحِ مدرسة الحريّة المتهالكة، مدرستي الأولى التي ما أزال أذكرها، وأكرهها حتى اليوم.

بابا (فرحان بلبل) كان مَلكاً للوسطِ المثقفِ الحمصيِّ، السوريِّ، والعربيِّ. كانت المدن السورية تنقسم اجتماعياً إلى نمطين: الأوّل، مُنفتح ويضم المثقفين والطليعيين المتنورين (من يشربون القهوة سادة، بدون سكر)، زوّار بيت أبي ممّن كانوا يأتون من كلّ المدن السوريّة، ومن كلّ الأقطار العربيّة. والنمط الثاني، هو المجتمع المحافظ، المُتديّن، والذي يشكّل الغالبية العظمى من المجتمع السوري. في صفّي في المدرسة، كان الطلاب في غالبيتهم من النمطِ الثاني المُحافظ، ولا وجود تقريبًا للنمط الأوّل. كنت أشعرُ في هذا المحيط بنظرةِ أقراني اللاذعة نحوي، والتي ورثوها عن ذويّهم طبعاً، ممّن كانوا يعتبرون والدي زنديقاً، سكيراً عربيداً، محسوبًا على التيار الشيوعي، يسمح لبناته أن يُمثلنّ عروضاً مسرحيّة أمام الناس (الله وأكبر)… كنت عالقاً بين هذين النمطين، نمط حياة أهلي الذي لا يشبه نمط وحياة زملائي وذويهم. كنت أريد، وبشدّة، الانتماء لمجتمعي، ولأصحابي في المدرسة، فرفضتُ حينها بيت أبي وأنكرتُ نمط عيشه. لم أكن بعد قد فهمت ما هو المسرح الذي يشتغل به فرحان بلبل (أبي). ولم أكن بعد ثائراً يتحدّى محيطه من أجل قناعاته. كنت مجرّد طفل. كلّ ذلك كان قبل البدء بمرافقة والدي إلى (البروفات) تمارين المسرح.

إياس: هل تذكر العرض المسرحي الأوّل الذي شاهدته؟

أمل عمران: "سوف أعلمكم التمثيل"

18 آذار 2022

نوّار: كان عرض "الجمجمة" لناظم حكمت، الكاتب التركي، من إخراج والدي. هذا كان العرض الأوّل الذي حضرته في المسرح. لكن قبل ذلك، كنتُ أتابع كلّ التمرينات التي كانت تقوم بها فرقة العمّال المسرحيّة. كنت أحضر التمارين ولا أرى العرض. كما تعلم العروض تبدأ حوالي الساعة الثامنة مساءاً، وهذا هو موعد الذهاب للنوم.

إياس: هل تذكر في أيّ عامٍ كان ذلك؟

نوّار: في ١٩٨٣ أو ١٩٨٤ على ما أذكر. لكنّي أتذكر جيّداً التأثير المُبهر لذلك العرض، لاحظتُ الفرق الكبير في الإحساس بين التدريبات الجافة والمملّة التي كانت تقوم بها الفرقة تحت ضوء النيون البارد. ممثلون يتدربون على حواراتٍ لم أكن أفهم معناها وغير مدرك لقيمة ما يُقال، لأكتشفَ المسرح وسحره من خلال العناصر التي يتشكّل منها العرض المسرحي (الإضاءة، المؤثّرات البصريّة والسمعيّة، إلى جانب الموسيقى). تمكنت من حضور العرض لأنّه كان في يوم خميس، وقد رافقتُ كلّ العائلة للذهاب إلى المسرح لحضور العرض المسرحيِّ الأوّل في حياتي.

إياس: هل فهمت بعد حضور عرض "الجمجمة" ما هو المسرح، وما هي مهنة أبوك؟

نوار: لقد بدأتُ فعلاً بتلمّس خيوط تلك اللعبة. وكانت تلك التجربة هي الصدمة الأولى.

إياس: حدّثني عن أثر أبويك عليك، أنت نوّار الحمصي، كيف كانت حياتك؟

نوّار: دائماً ما أقول إنّ أمّي من علمتني الكذب (يضحك). كان ذلك بسبب الرعب الذي عشناه في الثمانينات أيام حوادث الإخوان. في بيتنا كان يجتمع الكثير من الناس، أعضاء الفرقة المسرحيّة، والكثير من المثقفين، والسياسيين، يتحدّثون بالسياسة، متجاوزين ما كان يُعتبر حينها خطوطًا حمراء. كنتُ طفلاً في ذلك البيت، وأسمع كلّ ما يقال من حولي. حين بدأ وعيي بالنمو، جاءت أمّي ذات صباح، وحذّرتني عند باب بيتنا قبل خروجي إلى مدرسة "الحريّة" البائسة، قائلةً: لا تتحدّث لأحد عمّا يدور من أحاديث داخل المنزل، وإذا سألوك عن رأي أبويك بحافظ الأسد، فقل لهم: إنّنا نحبّه. تلك كانت صدمة معرفيّة، الفرق بين برا وجوا (بين الخارج والداخل). هنا، بدأ الوعي المبكّر السياسي بالتشكّل بطريقةٍ مختلفة، بدأتُ بالتفكير بما يقوله أبي وصحبه، ولماذا ما يقولونه في الداخل غير مناسب للخارج؟ كان علينا العيش في هذا التناقض. الاعتيادي في المجتمع الحمصي أن يرافق الأبناء آبائهم إلى صلاةِ الجمعة في المسجد. أمّي الملتزمة دينياً وابنة الشيخ (هاشم السيّد مفتي الحنابلة في سوريا) كانت تُحذّرني من قبول دعوة أيّ أحد للدخول إلى المسجد للصلاة، لقد كان هذا الفعل في الثمانينات تهمة. لقد كان سائداً حينها أن يقوم عناصر الأمن، ممّن يعملون في المدارس الحكوميّة من الأساتذة والإداريين، بسؤالِ الأطفال في المدارس عن موقف ذويهم من النظام، وشخص حافظ الأسد. وكان على إثر بعض أجوبة الأبناء يتم اعتقال الأهل. بهذه البساطة، وكثيراً ما حدث ذلك. حادثة واحدة من هذا النوع كفيلة أن تجعل المجتمع برمّته في حالةِ رعبٍ ممّا قد يقوله أطفالهم خارج المنزل. الرعب والخوف من الخارج، هذا ما عشته وعاشه أبناء جيلي. كما أتذكّر عن حياتي في حمص، الطوابير الطويلة على باب المؤسّسة الاستهلاكيّة. تذهب إلى هناك لتجدَ طابور لا نهائي، تسأل: ما الذي يوزعونه اليوم؟ الجواب لا نعرف. والواقفون على الطابور يحملون معهم، بيدونات الزيت، وأكياس السكر و الرز، كلّ هذا لأنّ الواقفين على الدور لا يعرفون المواد الغذائيّة التي سوف يتم توزيعها. هذا ما أذكره من الطفولة؛ الوقوف ساعات طويلة في طوابير الإعاشة، وعلى طوابير الخبز. كنت وأخي سامر نتقاسم تلك المهمّة، أنا أذهب مرّة أو مرّتين في الأسبوع لتأمين الخبز للعائلة. كنت أستيقظ باكراً لأمشي قرابة الثلاث كيلومترات للوصول إلى الفرن، ثم أعود إلى المنزل، لأنطلقَ بعدها إلى المدرسة. لعن الله تلك الطفولة البائسة. كنت أعتقد أنّ كلّ الناس يواجهون نفس المصير، لأكتشفَ بعدها أنّ أبناء الضباط والمسؤولين لا يعرفون تجربة الوقوف في الطوابير، فلديهم السائق أو الحاجب لفعل ذلك.

إياس: كيف كان فرحان بلبل كأب، هل كان مصدر السلطة في المنزل؟ قلت لي إنّك لم تكن ذلك الطالب المُميّز في المدرسة، فهل كان والدك يمارس أيّ نوعٍ من الضغط عليك؟

عمار البيك: شكراً للسينما...

24 نيسان 2023

نوّار: دعني أقولها وببساطة، كان ظهر بابا بالمطلق للمنزل، ووجهه نحو الفرقة المسرحيّة. لم يكن لديه هذا النوع من الاهتمام بالتفاصيل اليوميّة كالدراسة وغيرها من الأمور. يهتم، لكن على المدى البعيد. لقد كان فعلاً مُنغمساً بحياته المسرحيّة. كان منفصلاً عن المنزل بنسبة ٩٠ بالمئة على الرغم من أنّه يُجري الكثير من التدريبات لعروضه المسرحيّة في المنزل، إلى جانب اجتماعاتِ الفرقة، والزملاء الذين يدورون في فلكِ المسرح والثقافة. كان الجزء الذي يخصّه في البيت هو (الصالون) صالون فرحان بلبل، المكان الذي يحتضن التدريبات، القراءات، والسهرات الطويلة. المكان الذي يستقبلُ فيه الزوّار من أنحاء سوريا، ومن الخارج. كلُّ القادمين من شمال سوريا إلى دمشق يمرّون ببيتنا في حمص، والعكس صحيح. كان منهم المرحوم، عبد الوهاب الجراح، المسرحي الحلبي والد محمد خير الجراح. القادم من مكانٍ بعيدٍ، وسيبيت في منزلنا دون شك. السهرات في بيتنا كانت من النمط السائد، فلان يتصل بفلان، لأنّ فلان قد زار صالون فرحان بلبل، فيجتمع الناس في بيتنا للسمر والسهر، الكثير من النقاش المحموم في الفنِّ والسياسة.

إياس: كيف كانت علاقتك بتلك السهرات، هل كنت تتفاعل معها، أم أنّ العلاقة كانت محدودة؟

نوّار: كنتُ صغيراً حينها، ومهمتي كانتْ في حيّز الخدمة (قيم وحط). يرسلوني لشراء الحمّص من عند هذا، والمتبّل من عند ذاك. واحدة من مهامي الاختصاصيّة هي إحضار قارورة العرق للمتسامرين. إذا كان الضيف مهماً؛ فالعشاء فراريج (دجاج مقلي)، أمّا عشاء الضيوف المعتادين هو الفلافل، كانت هذه الطريقة الوحيدة لإطعام ثلاثين شخصًا، فلافل، حمص، متبّل، شويّة مخلّل، القليل من المكسّرات، والعرق، فتكون السهرة. كان يتكرّر ذلك قرابة الخمسة مرّات أسبوعياً، إذا لم يكن سبعة في بعض الأسابيع.

إياس: متى بدأت علاقتك الجديّة بالمسرح؟ شخص مثلك لا يمكن أن يكون له علاقة بالمسرح إذا لم تتطوّر علاقته بالصانع الأقدم في هذا المجال، وهو أبوك (فرحان بلبل)؟ هل جعلك المسرح أقرب إليه؟

نوّار: بالنسبةِ لي في ذلك الوقت لم أستطعْ التمييز فيما إذا كنت داخل المسرح أو خارجه. لقد كنتُ داخل ذلك البيت، ولا قدرة لديّ على رفضِ أو قبول ما يحدث فيه (ما يُوضع في صحنك يجب أن يُؤكل). قراري بدخول المعهد العالي للفنون المسرحيّة أمرٌ جاء لاحقاً، عندما كان عمري سبعة عشر عاماً. قبل ذلك بدأت الفرقة بصناعةِ عروضٍ للأطفال بين العامين ٨٣ – ٨٤. كنت حينها في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمري. الجدير بالذكر أنّ وضع الفرقة وأعضائها تغيّر في فترة الثمانينات، باتتْ الرقابة حاضرة أكثر في حياة الفرقة، وفي أعمالها، كما انخفضتْ نسبة الجمهور المسرحي بسبب وحشيّة النظام وقانون الطوارئ الذي حرّم تجمّع أكثر من ثلاثة أشخاص، فالتزمتْ الناس بيوتها خوفاً. في تلك الفترة، كان لديّ رغبة شديدة بالمشاركة في العروض التي تصنعها الفرقة، وخاصة أنّهم بدأوا بالاستعانة بأطفال للتمثيل في عروضِ الأطفال. أختي سمر شاركت في بعض تلك العروض. كان ذلك في عمل "الجزيرة الخضراء" على ما أعتقد. ترجيّت والدي أن يتركني أشارك معهم، محاولاً إقناعه بأنّي أحفظ النص كاملاً. في الواقع كنت أحفظ كلّ النصوص التي عملت عليها الفرقة. رفضَ والدي حينها بحجّة صغر سني. باتَ نظام إنتاج العروض في الفرقة في ذلك الوقت عرضاً مسرحيّاً للكبار في السنة، ليكون العمل في السنة التي تليها للأطفال. في عرض "البئر المهجورة"، زادَ إلحاحي على أبي وأعضاء الفرقة بأن يعطوني فرصة المشاركة، لكنّهم أجمعوا بأنّي كبير على الدور، ووعدوني بإعطائي دور في عرض السنة القادمة المُخصّص للكبار. كانتْ الفرقة تقدّم عروضها في مدينة وريف حمص. كانوا يتجوّلون بين القرى لتقديم عروضهم المسرحيّة. تلقى والدي اتصال في أحد الليالي ينبئه أنّ أحد الأطفال المشاركين في المسرحيّة يعاني من حمّى شديدة قد تمنعه من السفر مع الفرقة التي كانت تُجهّز لتقديم عروضها في مصياف على ما أذكر بعد بضعة أيّام. اجتمعوا لبحث الحلِّ، فكنتُ أنا الحل. سألني والدي، هل تحفظ النص؟ فكان جوابي: أحفظه بشكلٍ كامل. في انتظارِ موعد السفر، كنت أتمنى ألّا يقوم ذلك الطفل من وعكته الصحيّة أبداً، بذلك السوء أردتُ المشاركة في المسرحيّة. لقد كنتُ متوّتراً بشكلٍ كبير، فقد أخسر هذه الفرصة بمجرّد زوال الحمّة. قبل يوم من السفر، تلقى والدي اتصال آخر يحمل أخبار عن تحسّن صحة الطفل، وقدرته على السفر والمشاركة في العروض. تنفّس أعضاء الفرقة ووالدي الصعداء، ثم استغنوا عني. ترك ذلك في نوار الطفل جرحاً غائراً. بكيتُ وحيداً، وبحرقةٍ، في غرفتي، وفي ذهني سؤال واحد: متى سيأتي دوري؟

في مناسبةٍ أخرى وعرضٍ آخر، لعب أخي الأكبر منّي، سامر، شخصيّة "الشاب" في إحدى مسرحيّات الفرقة. كان العرض للكاتب الفرنسي إيمانويل روبليس "ثمن الحرية". نص من نصوص البروباغندا الشيوعيّة. نص جميل، لكنه دعائي، طبعاً هذه قراءتي الحاليّة للنص على أنه بروباغندا. في ذلك الوقت، كان….

إياس: كان عرضاً معارضاً؟

(أصدر نوار صفيراً طويلاً و إيماءة بـ يده نحو الأعلى بمعنى: معارض جداً).

نوّار: في نقاشِ أعضاء الفرقة حول توزيع الأدوار، وصلوا إلى شخصيّة الشاب، بدأوا بالتساؤل حول من الشخص الذي سيلعب هذا الدور. اقترح أحدهم أخي سامر للعب الدور، لكن المشكلة هي أنّ سامر كان يجب أن يقدّم على امتحان البكالوريا، التي إذا حصل عليها ونجح، كان موعوداً بالسفر إلى واحدة من دول الاتحاد السوفيتي لإتمام دراسته الجامعيّة هناك. طبعاً، هذا من خلال علاقة أهلي بالفضاء الشيوعي، والذي كان يقدّم مثل تلك الفرص. بناءاً على ذلك، قرّروا إسناد الدور إلى سامر، وصرت أنا الممثّل البديل. في حال نجح سامر وسافر، يكون الدور لي. إذا رسب سامر، راحت علي.

بدأتْ التدريبات، و أجمعوا على بدء العمل على شخصيّة الشاب معي أولاً، "لنجرّب مع نوار"، أتذكر هذه العبارة جيّداً. أنا كالعادة كنت أحفظ النص كاملاً. سألوني: نوّار، هل أنت جاهز لتُرينا مشهد الشاب؟ بكلِّ اندفاعِ الدنيا قلت: طبعاً، وقفزت إلى حيّز الأداء. قصّة المشهد تتلخص بأنّ جنوداً قد اعتقلوا مجموعة من الناس، ويقومون بتهديدهم بالموت في حال لم يَدلّوا على قائد الثوّار. نسمع توسّلات المرأة، لكن الجنود يقتلونها، ونرى التاجر الذي يحاول عقد صفقة لكنه يُعدم، إلى أن يصلوا إلى الشاب، الشخصيّة التي يجب أن ألعبها. للشاب مونولوج طويل يرجو فيه الجنود بكلِّ شجاعةٍ أن يأخذوه فداءً لباقي المعتقلين. مشهد تراجيدي، أدّيت المشهد بكلِّ جوارحي، وكلّ أعضاء الفرقة كانوا هناك يتفرّجون على تجربة الأداء الأولى لي على الخشبة. بالمناسبة، الخشبة لم تكن أكثر من صالون في اتحاد العمال في مدينة حمص. لكنّي كنت على الخشبة، أدّيت المشهد بحرارةِ وجموحِ المُشتاق. لكن أعتقد أنّه كان أداءاً مبتذلاً على الرغم من كلّ ذلك الإحساس والاندفاع. الغريب أنّ كلّ الموجودين في ذلك الصالون بكوا بما فيهم بابا. حتى أنّ الجندي الذي كان من المفترض أنّه من سينفّذ حكم الإعدام بي، كان يبكي بحرقة. لكن للأسف، سامر أخي رسب في البكالوريا ذلك العام، ثم تمّت خيانتي مجدّداً وأسندوا دور الشاب له. تحوّل الأمر حقيقةَ إلى عقدة؛ متى سأصعد إلى الخشبة؟ هذا السؤال حفّزني للبحث عن طريقة للصعود إلى الخشبة، لأعرف بعدها عن وجود المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، ليصبح المعهد هو الهدف.

إياس: ألم يكن الأستاذ فرحان بلبل حينها أستاذاً في المعهد؟ كيف لم يكن لديك علم بوجود المعهد حتى ذلك الوقت؟

أحوال المسرح السوري اليوم

17 أيار 2021

نوّار: بدأ والدي التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحيّة في العام ١٩٨٦، لكنّي لم أكن مدركاً لوظيفة ذلك المكان. كان والدي يسافر كلّ ثلاثاء إلى دمشق لإعطاء دروسه في المعهد، ويعود بعدها إلى حمص في نفس اليوم. بعد الخيانة الثانية، أدركت الوظيفة التي يقوم بها المعهد العالي للفنون المسرحيّة، وهي تدريب وتخريج ممثلين مؤهلين. كنتُ حينها في السابعة عشرة من عمري.

إياس: حتى ذلك الوقت لم تلعب أيّ دور مع الفرقة العماليّة؟

نوّار: أنا لم أعمل بعمري مع هذه الفرقة. كنتُ أرى قبل دخولي المعهد العالي للفنون المسرحيّة، أنّ الفرقة العمالية أفضل فرقة مسرحيّة في العالم، لكن بعد تخرجي، أدركت أنّها لم تكن كذلك، كانت جيّدة، لكن ليست الأفضل، وكان المستوى قد بدأ بالانحدار في تلك السنوات.

إياس: أعتقد أنّ تراجع مستوى الفرقة العماليّة التي أسّسها فرحان بلبل في السبعينات من القرن العشرين بخلفيّة فكريّةٍ ماركسيّة، متصل بحقيقةِ تراجع دور النقابات العامة في الحياة السياسية والثقافية السورية في التسعينات. النقابات والاتحادات كانت على جبهة المواجهة مع نظام حافظ الأسد في السبعينات، لكن سنوات الثمانينات والتسعينات كان سنوات تقليم الأظافر واضمحلال الحياة الفكريّة والثقافيّة في سوريا. هل كاشفت والدك (فرحان بلبل) برغبتك بالانضمام إلى المعهد العالي للفنون المسرحيّة؟

نوّار: بكلِّ تأكيد، لكن لم يتم قبولي في قسم التمثيل إلا بعد ثلاثة محاولاتٍ في ثلاثة سنوات متتالية، حتى تمكنت أخيراً في السنة الثالثة عام ١٩٩٤ من دخول المعهد. لقد أحببتُ المكان والأجواء هناك، وقد انهرتُ عندما لم يقبلوني في المرّة الأولى والثانية. عدت إلى حمص و قرّرت عدم التقدّم مرة ثانية إلى المعهد بعد رفضي الأوّل، لكن وفي وقت التقدّم في العام التالي، قرّرت تسجيل اسمي. لم أكن جاهزاً لامتحان القبول بشكلٍ جدّي، فكانت النتيجة عدم قبولي. كنتُ قد أعدت تقديم امتحان شهادة البكالوريا، وتمكنت من النجاح، وتحصيل مجموع يؤهلني للدخول الى كلية (ر.ف.ك، رياضيات، فيزياء، كيمياء). بدأت الدوام في جامعة البعث في حمص. كان وراء بقائي في حمص، أمّي التي خافت من غربتي في دمشق، قالت: مين بدو يعملك أكلك بالشام؟ مين بدو يغسلك تيابك؟

داومت ثلاثة أشهر في الجامعة على ما أذكر، وهناك برزت في ذهني المقارنة بين ما اختبرته من أجواء في المعهد العالي للفنون المسرحيّة، وإن كان بشكل محدود، والأجواء في الجامعة. عددُ الطلّاب الجامعيين هائل، بالمقارنة مع عدد الطلاب المحدود في المعهد العالي للفنون المسرحيّة. كما أنّ الطلاب في الجامعة منقسمين على أنفسهم إلى دوائر منغلقة، الطلاب من كلِّ الطوائف وكلّ مناطق سوريا، لكن المسيحيين يتكتلون على بعض، السنة، والعلويين، وغيرها من الطوائف تفعل الشيء ذاته. الانقسام كان بينياً، عامودياً، شاقولياً. ابن الشام مع أبناء الشام، وابن حوران مع أبناء منطقته… إلخ. هذا الانقسام، ولو ظاهرياً، لن تراه في المعهد العالي للفنون المسرحيّة على الإطلاق. بعد نهاية الفصل الأوّل، كان قراري النهائي هو ترك الجامعة والتوجّه بكلِّ طاقتي نحو هدف الدخول إلى المعهد العالي للفنون المسرحيّة، وفي حال عدم قبولي كنت سألتحق بخدمة العلم. تمرنت ما يقارب الستة شهور على الأشياء التي سوف يتم اختباري بها في مقابلة القبول إلى المعهد. في السنة التي تمّ قبولي بها، دخل الأستاذ صلحي الوادي (عميد المعهد العالي للموسيقى والفنون المسرحية) إلى القاعة التي اجتمع بها ١٥ إلى ١٧ طالب تمّ قبولهم لمرحلة الاختبار العملي (ورشة العمل)، والتي تستمر لمدّة أسبوع، وفيها يتم اختيار المرشحين النهائيين لدخول المعهد بعنايةٍ فائقة. تحدّث الأستاذ صلحي إلينا مواسياً الذين لم يتم قبولهم في المعهد هذا العام، وأنّ عدم القبول هو ليس نهاية العالم، فهم قادرين على التقدّم مجدّداً للمعهد في السنة القادمة. لم نكن نعرف النتائج بعد، فقد انتهت ورشة العمل، وكانوا قد علّقوا أسماء المقبولين في لوحةِ الإعلانات خارج القاعة أثناء تجمعنا فيها، ثم فجأة أشار إليّ الاستاذ صلحي في كلامه حين قال: ذاك زميلكم نوّار، تقدّم سنتين إلى المعهد ولم يُقبل ليتمكن من ذلك هذا العام.. فعرفت أنّي مقبول قبل قراءة اسمي في لوحةِ الإعلانات.

إياس: كيف كان تأثير أجواء المعهد المُنفتحة على خيارات نوّار المهنيّة لاحقاً؟

التجربة المسرحيّة السوريّة الناشئة في أوروبا

07 حزيران 2021

نوار: دخولي إلى المعهد كان بمثابة تحقيق للحلم. السنة الأولى والثانية كانت سنوات التشكّل والتأسيس. تشكيل آلية التفكير، والمهارات التواصلية، وغيرها من المهارات الأساسيّة للممثّل. أهم عنصر في المعهد هو أستاذ التمثيل، وباقي المواد والأساتذة مُكرّسين لمكاملة عمل أستاذ المادة الرئيسية (التمثيل) بحكم أنّه المشرف الأعلى على الطلاب. في السنة الثالثة، كان المشرف علينا الأستاذ، غسّان مسعود، وهو الذي رسم الخط البنيوي الذي سرنا عليه في سبيل تطوّرنا كممثلين. هو، وبدون شك، واحد من أهم أساتذة التمثيل في تاريخ المعهد. لم يحاول غسان تحويل طلابه إلى نسخٍ عنه، كما يفعل غيره من الأساتذة. بل يحرص على مساعدةِ الطلاب في اكتشاف مقدراتهم وتطوير فهمهم لمهنة التمثيل. كانت الفائدة المعرفيّة والحرفيّة التي حصلتُ عليها مع غسان مسعود عظيمة. حاولنا في السنة الرابعة أن نقنعَ الإدارة بأن يتركوا للأستاذ غسّان مهمّة تخريجنا في سنتنا الأخيرة، لكن للأسف لم نتمكن من ذلك. في السنة الرابعة، تخرّجنا بعملٍ مسرحيٍّ بعنوان "العرس"، من إعداد الدكتور نبيل حفار عن مسرحيّة "عرس النبيل الصغير" لبريخت، وإخراج المسرحي العراقي الألماني، عوني كرومي. غسان وعوني هما من شكّل شخصيّتي المسرحيّة. مع الأستاذ عوني فهمنا مسرح العبث أو اللامعقول الخاص ببريخت، فهو حاصل على شهادة الدكتوراه في هذا الموضوع من ألمانيا، ويعمل في أحد أهم مسارحها. كان عملاً صاخباً، كانت أدوارنا فيه صغيرة، لكنّنا عملنا على المسرحية ستة أشهر، أدخلنا فيها عوني كرومي إلى عالم بريخت، فكان تدريباً عملياً ونظرياً. قد أجنح إلى القول إنّ الجانب النظري كان أهم من العملي في هذه التجربة. يُقال إنّ هذا المشروع (العرس) واحد من أهم مشاريع التخرّج في تاريخ المعهد العالي للفنون المسرحيّة في دمشق، حتى أنّ الأستاذ عوني كرومي قال عن تلك التجربة: إنّ حلمي قد تحقّق في دمشق.

في السنة الثالثة زارت دمشق في العام ١٩٩٧ فرقة مسرح دمى فرنسية (فرقة فليب جانتي Philippe Genty). دعاهم المعهد لإعطاء ورشة عمل مع الطلاب لمدّة أسبوع. أعتبر الوقت الذي قضيته مع تلك الفرقة، وما تعلّمته منهم من أهم الأوقات التي قضيتها في حياتي في العمل للمسرح. إذا كنتُ ممّن يميلون إلى العمل بالمسرح حتى اليوم فإنّه بفضل فيليب جانتي، غسان مسعود، وعوني كرومي. تلك التجارب الثلاثة أثّرت بي بشكلٍ كبير، وأستطيع القول إنّي بدأت تلمّس طريقي المسرحي. أضف إلى ذلك علاقتي بطلّاب الفنون الجميلة في ذلك الوقت، ومنهم صديقي التشكيليين، ياسر الصافي، وعمران يونس. كليّة الفنون الجميلة مكان مُشابه للمعهد. فالمكانين يتيحان للطلاب تعلّم المهارات الضروريّة لمهنة الفنون الأدائية والتشكيلية. كنت أظن أنّ الطالب منّا يجب أن ينهي تحصيله المهني ليكتشف بعدها ما يريد أن يفعل أو يقول. ياسر وعمران وغيرهم من الشباب الموهوبين في كليّة الفنون الجميلة كانوا يعلمون ماذا يريدون أن يفعلوا أو يقولوا كفنانين، كانوا يتصرّفون داخل الكليّة كفنانين. هذا دفعني للتفكير في مشروعي الشخصي في محيطٍ من الزملاء يتدربون على مهاراتهم في التمثيل لهدف الوقوف أمام كاميرا التلفزيون. وهذا ليس انتقادًا أو تقليلًا من الزملاء الذين اكتسبوا المهنة وسخّروا موهبتهم لمشروع فنانين آخرين، فهذا طبيعي ومشروع. لكنّي أتحدث عن المشروع الشخصي للفنان، وهناك أمثلة على ذلك، أمل عمران، حلا عمران، وناندا محمد، أسامة حلال وغيرهم من الممثلين الذين عملوا على مشروعهم الخاص إلى جانب العمل في التلفزيون أو السينما كممثلين، هذه الأمثلة من الفنانين ممّن لم يعملوا في المسرح لأنّهم لم يتلقوا عروض للعمل في التلفزيون، بل على العكس، الأمر كلّه أنّ لهؤلاء همّ مسرحي يُشغلهم.

إياس: لاحظتُ وأنا طالب في المعهد (2000 – 2005) أنّ الحريّة الموجودة هناك كانت محميّة. الفن يساهم بشكلٍ طبيعيٍ بتحرير الفكر. عندما تكون طالب وتعمل على عروضٍ تُناقش الحريّة والعبوديّة، ومواضيع إنسانيّة وسياسيّة، عن الديكتاتوريّة والطغيان يساهم كلّ ذلك في توسيع الأفق الفكري. إنّ مهنة المسرح هي مهنة نقديّة، عقل الدراماتورجيا هو عقل نقدي (ماذا يحدث على خشبة المسرح؟ ولماذا؟). لكن دائماً كان لديّ إحساس أنّ تلك الحريّة سُمِحَ لها أن تنمو في فضاءِ المعهد المسرحي، رغم غيابها في فضاءاتٍ أخرى علميّة، أكاديميّة، وحتى مهنيّة. كان مسموحاً أن يكون المعهد ذو توجّهاتٍ يساريّة، ومسموح أن يتم التعاطي بتلك الأفكار التي ذكرتها سابقاً. حتى النقاشات التي كنّا نخوضها داخل المعهد كانت نقاشات غير صالحة للفضاء الخارجي. طبعاً أنا أتحدّث عن جيلي ممّن درس في المعهد. كيف كان تأثير هذه المرحلة، والتي كانت مرحلة انتقالية بين موت باسل الأسد، إلى مرض حافظ الأسد وموته، ثم ظهور بشار الأسد. كيف تُوصّف العلاقة بين الداخل والخارج في الفترة التي درست فيها في المعهد العالي للفنون المسرحيّة؟

صناعة المسرح: المشي على الحبل

14 حزيران 2021

نوّار: قبل كلّ شيء لا تنسى أنّه في بدايةِ حوارنا قد تحدّثنا عن فكرةِ القمع في كلّ مراحل حياتك. كيف أنّ تكوينك وتربيّتك قائمين على التدجين، التأطير، الفلترة، والأدلجة بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان في طليعة قوى القهر إلى جانب القوى الأمنية (المخابرات)، لأدخلَ بعد كلّ ذلك إلى مكانٍ (أعني المعهد العالي للفنون المسرحية)، فأشعرُ أنّ هذا المكان مختلف. يجب أن أقول إنّ الحماية تأتي من طبيعة وقيم عميد المعهد المسؤول عن الطلّاب وما يحدث داخل المكان. ما أعنيه أنّ المعهد كان محميّاً في زمنِ صلحي الوادي، الرجل الذي كان يفكّر بشكلٍ حر. كان محميّاً تحت إدارةِ نائلة الأطرش التي لها ما لها وعليها ما عليها، إلاّ أنّها معلمة أحبّت طلّابها ودافعت عنهم. عندما جاء الدكتور رياض عصمت وغيره، ممّن استلم الإدارة لاحقاً قوّضوا تلك الحريّة. عندما كنت طالباً، حاول بعض الإداريين إدخال حزب البعث إلى المعهد العالي، أي محاولة إلزام الطلاب والأساتذة بحضور الاجتماعات الحزبيّة. كان صلحي يحاربُ تلك الظاهرة. في يومٍ من أيّام دراستي، دخل الأستاذ صلحي من الباب الرئيسي للمعهد، والذي يمرّ أمام لوحةِ الإعلانات، ليقفَ أمام إعلانٍ يدعو الأعضاء العاملين في الحزب إلى اجتماع في يومٍ محدّد. ما أزال أذكر جيّداً كيف تصرّف ذلك الرجل الرصين، مدّ يده بغضبٍ نحو الإعلان المعلّق لينتزعه ويُلقي به على الأرض ثمّ قال بأعلى صوته: حزب، وفن لا يتفقان، إذا أردتم أن تجتمعوا حزبياً فافعلوا ذلك خارج المعهد. من يستطيع فعل أو قول شيء كهذا في سوريا التسعينات؟ كان لصلحي الوادي سلطة من نوعٍ ما، مكّنته من التعبير عن رأيه بتلك الطريقة العلنيّة، غيره من الأساتذة ممّن يمتلكون تلك الأفكار لا يصرّحون بها على الإطلاق بهذه الطريقة. في مسرحية "العرس" التي أخرجها الأستاذ عوني كرومي، ذلك العمل الصادم، الصاخب والجريء إلى درجة أنّ مُخبري النظام كتبوا ما يقارب الخمسة وأربعين تقريراً عن ذلك العمل، مدّعين أنّ المسرحيّة تؤجّج الطائفية، ومُعادية للثورة والحزب وتدعو لوهنِ عزيمة الأمّة. ذلك النوع المبتذل من التقارير الكيديّة الحاقدة، وعلى إثرها تمّ إلغاء العرض، وتمّ استدعاء المخرج الألماني العراقي، عوني كرومي، لمراجعة فرع المخابرات. رافق عوني كرومي إلى المخابرات الأستاذ صلحي لينجحَ بإعادةِ العرض مع الوعد بإجراء بعض التعديلات، كانت عودة العرض رغم أنف كاتبي التقارير من الأسماء المعروفة كإبراهيم فيلو، وغازي الخالدي وغيرهم. عدنا لتقديم العرض مع التعديلات، لكن ذلك لم يغيّر شيئًا من ماهيّة العرض، فقد بقي عرضاً صادماً. حقّق عرض "العرس" جماهيريّة هائلة. من هذا نستنتج، أنّه في بلدٍ مثل سوريا، عندما يكون خلفك شخص يحميك مثل صلحي الوادي يمكنك أن تقول ما تريد. لكن بعد تخرجك من المعهد، من الذي سيحميك؟ لا أحد هناك ليحميك، بهذه الحالة، سوف نعود إلى السيرة الأولى، يجب أن نحتال مثل الأفعى المنحنيّة القوام على الرقيب والسلطة لقول آرائنا وصناعة المسرح الذي يشبهنا. شاءتْ الظروف الجميلة أنّي عملت مع فرقة الرصيف المسرحية بعد تخرّجي مباشرة في العام ١٩٩٨ بعرض مونودراما بعنوان (إسماعيل هاملت) ثم بعدها في عرض (ذاكرة الرماد) مع نفس الفرقة، وكان في العرض لمحة سياسية ناقدة من خلال النقد الموجّه لجمال عبد الناصر في النصّ. ما أريد قوله، أنّ تربيتي المسرحيّة الاحترافية بعد التخرّج كانت مع فرقة الرصيف (حكيم مرزوقي/ كاتب مسرحي تونسي) و(رولا فتال). مع هذه الفرقة أدّيت المونودراما لأوّل مرّة. وأدّيت العرض الأوّل مع الفرقة (إسماعيل هاملت) بعد أن أدّى نفس الدور سابقاً الممثل، والنجم الصاعد حينها، سامر المصري. كان عليّ أداء الدور بعد ممثّلٍ آخر محبوب وجماهيري، وهذه مهمّة صعبة. لكن النقّاد قالوا عن العرض إنّه لا يشبه نسخة سامر المصري، بل أفضل من ناحية القراءة والعمق المسرحي، كنتُ حينها ما أزال ولدا صغيرا، تخرّج لتوه. سافر عرض "إسماعيل هاملت" في عدد من الدول والمهرجانات المسرحيّة. قدّمنا العرض في بريطانيا، إيطاليا، مهرجان قرطاج، القاهرة. في مهرجان قرطاج رُشِّحت لنيل جائزة أفضل ممثّل شاب، لكنّي لم أحصل عليها. لقد كانت فرقة "الرصيف" مشاركة في مهرجان قرطاج كفرقةٍ مسرحيّة مستقلة، وفي نفس الدورة كانت هناك مشاركة من المسرح القومي السوري، وكما تجري العادة في المهرجانات العربية، يلعب المهرجان دوراً دبلوماسياً؛ مكان لتبادل المجاملات مع الأشقاء… وكي لا يقع الحرج، استُثنيت من الجائزة لتُمنح للعرض السوري الحكومي، فإنّه من غير المناسب أن تشارك سوريا بعرضٍ ولا تحصل على جائزة! أستطيع القول إنّي منذ لحظةِ عملي مع فرقة "الرصيف"، انطلقت مسيرتي المسرحيّة ضمن تلك الظروف الاجتماعيّة والسياسيّة. بدأتُ بإدراك أنّ المسرح قادر على البوح، وقادر على تحريك المشاعر والفكر. لقد بدأ تشكّل الوعي المعارض لديّ مع تلك الأحداث الفارقة التي جرت في سوريا في تلك الفترة، موت باسل الأسد والقمع الذي كرّسه نظام حافظ الأسد وصولاً إلى موته واستلام بشار الأسد للحكم في سوريا. السفر إلى الخارج بالعروض التي عملتُ عليها مكنني من رؤيةِ أمثلةٍ عن الحياة، مختلفة عن حياتنا في سوريا، وهذا حرّض الأسئلة الاستنكارية حول نمط الحكم والحياة في هذا البلد العريق. إلى جانب معضلة خدمة العلم التي يجب أن يواجهها كلّ شاب سوري بعد الانتهاء من دراسته، كنتُ أحتاج دائماً لموافقاتٍ لأتمكّن من السفر مع العروض التي كنتُ أعمل بها، إلى أن قرّرت تأدية الخدمة الإجبارية للتخلّص من هذا العبء الثقيل، وفي سبيل حريّتي الشخصيّة.

لقد زارتْ العروض التي عملت عليها العديد من المدن السورية، "إسماعيل هاملت" عُرِض في حمص، القامشلي، الحسكة، عين ديوار، المالكية، كما أنّي قمت بمثل هذه الجولات مع حسام الشاه عندما عملنا مع بعض أيضاً. لقد اكتشفت من هذه الجولات تعطّش الريف والمدن السوريّة للمسرح الذي كان متركّزاً في العاصمة دمشق. لم تر تلك المناطق حينها مسرحاً منذ ما يقارب الثلاثين عام… شغف بالحضور، وشغف بالنقاش الذي يُفتح بعد العروضِ بالحدود الدنيا للحريّة، لكن اندفاع وحماس الجمهور كان مؤثّراً. منذ يومين أرسل إليّ شاب من القامشلي صورة لي مع أبيه منذ العام ٢٠٠٠، ليذكرني بأنّي قد زرت بيتهم في القامشلي بعد أحد العروض.

إياس: وصلنا إلى الحديث عن تجربتك مع رامز الأسود. بعد العرضين الذين قدّمتهما مع فرقة "مسرح الرصيف"، بدأت العمل مع ابن دفعتك رامز الأسود، أنا شخصياً حضرت عرض "المنفردة"، بغضّ النظر عن البعد السياسي الذي كان دائماً حاضراً في أغلب العروض المسرحيّة السوريّة، إلا أنّ عرض "المنفردة" كان يتحدّث عن الأمر الذي لا يريد أن يتحدّث عنه أحد، حتى المتضرّرين من هذا القمع، لم يكونوا قادرين على البوح به أو فعل أيّ شيء لتغيير ذلك الواقع. العرض جاء ليضعَ أسس مختلفة عن السائد للحديث عن ما سكت عنه الجميع. لنتحدّث عن هذا المخاض الذي مرّت به تجربتك المسرحيّة، والتي ولّدت وعيًا سياسيِا مختلفًا منذ تخرجك من المعهد وصولاً إلى تجربة المسرح المستقل في سوريا الذي كان حالة نادرة. تجربة حكيم مرزوقي ورولا فتال، فإنشاء فرقة مسرحيّة خاصة كان مشروعاً متفرّداً في وقته.

نوار: في الواقع هذا صحيح…

إياس: لم تكن هناك الكثير من تجارب المسرح الخاص في سوريا، كانت تجربة مسرح الرصيف، ثم الفرقة التي أسّستها مع رامز الأسود. ومن أبناء جيلي كانت تجربة أسامة حلال مع فرقة "كون" المسرحيّة التي أُسّست في العام ٢٠٠٢، والتي ما تزال ناشطة حتى اليوم. كلّ تلك المشاريع كانت تطمح لصناعةِ المسرح خارج المؤسّسة الرسمية. لنتحدّث عن الفرقة التي أسّستها مع رامز الأسود. لماذا رامز؟ كيف ومتى بدأ هذا المشروع؟

نوّار: كما هي العادة عندنا، تبدأ الشراكات بحبٍّ واندفاع، وتحقّق نتائج عظيمة، وعند أوّل مطبٍّ ينفرط عقد المشروع. على خلفيّة مشاكل خاصة بين حكيم ورولا انهار مشروع الفرقة.

إياس: مشاريع فنيّة قائمة على علاقات شخصية!

نوّار: تماماً… لا نمتلك آليّة التفكير التي تفصل بين الشخصي والمهني، وعند وقوع الخلاف الشخصي ينتهي المشروع الاحترافي على أساسٍ انفعالي، والانفعال يُلقي بتاريخهم المشترك الشخصي والمهني في حاويةِ القمامة، ثم يلتفت كلّ طرف لبدايةِ مشروعٍ جديد بنفس العقليّة الانفعاليّة.

كتبتُ نصيّن مسرحيين خلال خدمتي في الجيش "جدل" و"عالم صغير". نص "عالم صغير"، هو عملياً النصّ التأسيسي الذي بنيت عليه لاحقاً عرض (مساواة - ايجاليتيه) الذي شاهدته في بروكسل مؤخراً. بدأت مع حسام الشاه بالعمل على عرضِ "عالم صغير"، ويتحدّث النصّ ببساطة، عن شخصٍ يفكّر بطريقةٍ مختلفةٍ عن محيطه ممّا قطع علاقته بالناس، ليستبدلهم بعلاقة مع جماد، مع دراجة هوائيّة، يحكي لها همومه ويشارك معها خيالاته، وأسراره لأنّ الآخر لا يريد الاستماع إليه. لعبنا في هذا العرض على موضوع حرمة الحديث بالسياسة عند الإنسان السوري بسبب الخوف من رجل الأمن، ومن كلّ أحد قد ينقل ذلك الحديث عنك. تخاف من الحيطان ذات الآذان (الجدران). كان عرضاً يتناول موضوعاً سياسياً بالحدود الدنيا، لكنّه لم ينجو من مقصّ الرقيب. قدّمنا العرض مع التعديلات التي كانت مفروضة علينا، لكن التعاون مع حسام الشاه للأسف لم يستمر، على الرغم من الإقبال الجماهيري على العرض. سافرنا بهذا العرض إلى إيران، وهناك حصل الشاه على جائزة أفضل ممثّل، لكنه غادر إلى دمشق للأسف قبل استلام الجائزة ليُشارك هناك بسهرةٍ تلفزيونيّة. لن أنسى ذلك بحياتي. خذلني حسام الشاه باختصار شديد. بعد هذه التجربة بدأتُ فوراً بالتفكير بالعمل التالي. عملت بتلك الفترة بعرضٍ مسرحي سيء لمخرجة ألمانية، مع ابن دفعتي رامز الأسود، الشخص الذي أعرفه، ولا أعرفه. لم أكن أعرف معدنه الأصيل بعد. تلاقت الرؤى واتفقنا على فعلِ شيءٍ مشترك. في نفس الفترة تواصل معي حكيم مرزوقي لأجل عمل جديد من كتابته بعنوان "حلم ليلة عيد"، النصّ يحتاج إلى ممثلين، فترك لي حكيم حريّة اختيار شريكي على الخشبة، فاخترت رامز الأسود. عملت أنا ورامز مع حكيم على العرض، وخرجنا بنتيجةٍ لطيفة جداً. لكن العلاقة المهنيّة مع حكيم المخمور صعبة كما تعرف، شخص لا يلتزم بمواعيد العمل، ولا يكترث بها. وهذا أدّى إلى انقطاعِ العلاقة معه، لكنّي استمريت بتأديّةِ العرض مع رامز، وسافرنا به إلى الولايات المتحدة الأميركية، كندا، إيطاليا، التشيك، المغرب، اليابان. حكيم كاتب مسرحي مهم، رحمه الله. بعد أن اختلفنا مع حكيم مرزوقي، شكّلت أنا ورامز فرقتنا المسرحية باسم "فرقة مسرح الخريف"، وبدأنا ورشة كتابة مشتركة أنا ورامز لنبحث عن المواضيع التي نريد الحديث عنها. كان اقتراح رامز أن نتحدّث عن السجن، طبعاً السجن الجنائي، لكنّي دفعت بالنص إلى تناول الاعتقال السياسي، معتمدين على الثالوث الذي يقوم عليه موضوع الاعتقال السياسي (السجن، السجان، والسجين). كنّا واعين إلى أنّ الموضوع مطروق كثيراً في المسرح والسينما، لكنّنا أردنا البحث عن زاويةٍ جديدةٍ لتناوله. كما كنّا واعين لوجوبِ الحديث بالحدود القصوى الممكنة عن موضوعٍ كهذا في بلدٍ كسوريا، دون أن تكون النتيجة التعرّض للاعتقال بسبب العرض.

إياس: قُدِّم العرض في العام ٢٠٠٧ أليس كذلك؟

نوّار: بالضبط، كانتْ دمشق حينها عاصمة الثقافة العربية. مرحلة الانفتاح التي ادّعاها النظام عندما دعا المفكرين والفنانين أن يتحدّثوا بحريّة في أيّ موضوع. هذا الجو ساهم بأن يمرّ العمل دون مشاكل كبيرة. لكنّنا أيضاً لم نُنصف السجين السياسي، بل قمنا بإدانته في هذا العمل، وأنا آسف على ذلك… بمعني أنّ السجين السياسي معتقل بسبب أفعاله التي قادته إلى هذا المصير؟! حاولنا أن ندين المعتقل ونُنصفه في نفس الوقت ( قبلة وصفعة) في سبيل أن يمرّ العمل ولا يتعرّض للإيقاف.

إياس: أذكر جيّداً العرض، وأذكر جيّداً تأثيره الصادم عليّ. كيف يمكن لعرضٍ كهذا أن يُقدّم في بلدٍ كسوريا؟! نقدٌ للمنظومة الأمنيّة وسلطتها القاتلة. لا أتذكر أيّة إدانة للمعتقل في ذلك العرض، بل كان بالنسبة لي تضميناً للمواقف الشعبيّة السائدة حينها في المجتمع السوري في لومِ النشطاء السياسيين على نشاطهم، كالقول: "العين لا تقاوم المخرز، أو لا ترموا بأنفسكم إلى التهلكة، أو اللي من إيدو الله يزيدو… إلخ".. طَرحْ لكلِّ تلك المقولات الاجتماعية المُستكينة للطغيان، والتي تبرّره. لا أذكر أنّ ما قدمتموه في هذا العرض كان متواطئًا مع السلطة. هكذا أفسّر ما قلته عن إدانة المعتقل ومحاولة إنصافه، مقولة تعكس رغبة مبطنة عند هذا المجتمع أن يصدّق أنّ السلطة الجديدة (سلطة بشار الأسد) أكثر صدقاً وقرباً من السوريين من نظام أبيه، وأكثر وطنيّة.

نوّار: أصدقائي الشيوعيين وقفوا ضدَّ العرض بالمطلق، وأنا أتفق معهم، ومن الواجب عليّ اليوم تقديم اعتذاراً لهم. لكنّي صادق عندما أقول إنّ العرض ما كان ليُنجز دون تلك المعادلة البراغماتية. قدّمنا المعتقل (أبو نضال) في هذا العرض بأنّه ساذج، ولا علاقة له بالمعارضة والنضال السياسي. هو يحمل تلك الأفكار التنويرية، لكنّه لا علاقة له بالفعل التغييري، وقد اعتُقل خمسة سنوات بدلاً عن ( أبو كفاح) ذو المنصب الرفيع والذي يضاجع زوجة أبو نضال التي ساهمت في إدخال زوجها إلى المعتقل لتترقى في المناصب الحزبيّة. يُفهم من النصّ أنّ الرجل المُعتقل لا علاقة له بموضوع المعارضة السياسيّة، وقد حَمّله الآخر تلك الأفكار الخادعة التي أوصلته إلى مصيره العادل بالاعتقال.

إياس: بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وصولاً إلى تحرير الجنوب اللبناني واغتيال رفيق الحريري، ثم انسحاب الجيش السوري من لبنان، سعى النظام السوري لتحسين صورته بعد كلّ تلك الأزمات التي كادتْ أن تطيح به، أراد تحسين صورته من خلال التسويق للازدهار الاقتصادي التدريجي في سوريا، إلى جانب الادّعاء بالانفتاح وانتشار الحريّات، ليأتي هذا العرض مذكّراً بالموضوع الذي لا يريد أحد الحديث عنه وهو موضوع الاعتقال السياسي في بلدٍ يدّعي هذا الوجه المشرق لنظامه السياسي. بناءاً على ذلك، أعتقد أنّ للعرض قيمة كبيرة، وتلك القيمة مرتبطة بجيلي من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحيّة الذين بدأوا بالبحث عن فرصةٍ لصناعة المسرح خارج الأطر الرسميّة ( المسرح القومي) في سياقِ البحث عن المشروع الفني الخاص، متأثرين بتجربة جيلك. أعتقد أنّ تجربة جيلي كانت ممكنة بسبب ما خاضه جيلك من المسرحيين السوريين. مكنتني تجربتكم المسرحية من صناعة عرضي الراقص الأول "إرتجالات على مقام الهوية"، في العام ٢٠٠١، وتجربة عمار البيك مكنتني من صناعة فيلمي الأول "خارج الحب"، في العام ٢٠٠٣ و استمرت التجارب بالتراكم.

تُعتبر تجربة المسرح السوري بغالبيتها تجربة نضاليّة، ومن ضمنها تجربة المسرح القومي الذي تأسّس في الستينات، إلى جانب تجارب كلّ الفرقة الخاصة التي كانت منتشرة منذ الخمسينات، والتي كان لها دور طليعي في تكريس الفن المسرحي في الحياة السورية المعاصرة. المسرح العمالي الذي كان من أبرز المسارح في سوريا، والذي لعب دوراً رائداً في نشر الوعي بالفن المسرحي، تكريس المسرح بهُويّته النضاليّة الملتزمة بشقاء الشعب والأمّة، ليتغيّر كلّ ذلك في نهاية السبعينات عندما تمكّن نظام الأسد الأب من السيطرة على كلِّ مفاصل الحياة الثقافية والاقتصاديّة في سوريا، وبالتالي السيطرة على مراكز صناعة الفن وتحويلها إلى مؤسّسات مُدجنة تعمل ضمن أجندة السلطة. لتبدأ ظاهرة المسرح المستقل السوري في أواخر التسعينات بداية الألفية الثانية.

نوّار: تجربة فرق المسرح العمّالي التي كانت منتشرة في كلّ المحافظات السورية، ومهرجان المسرح العمالي إلى جانب مهرجان دمشق المسرحي الذي أُوقِف ثمّ عاد، ثمّ تمّ توقيفه مجدّداً لأثره التنويري، كان لكلّ ذلك دوراً ريادياً في تطوّر الحياة المسرحيّة السوريّة حتى أواسط التسعينات حين انتهاء هذا الدور، لتبدأ تجربة المسرح المستقل، والذي بدأ بحجز مساحة خجولة له على الساحة المسرحيّة السوريّة. تجارب خجولة لفرقٍ مستقلة كان عليها خوض صعوباتِ التمويل، والموافقات الأمنيّة وغيرها من التحدّيات.

التجارب المسرحيّة المستقلة في سوريا كانت تسير في العتمة محاولةً تلمّس الطريق. كان هناك نوعين من المسرح في تلك المرحلة. المسرح القومي الخالي من المتعة (الجاد)، والمسرح التجاري الخاص المبتذل (مسرح ناجي جبر، والأخوين قنوع)، وهنا برز السؤال البديهي عن سبب امتلاء الصالات في المسرح التجاري، وقلّة إقبال الجمهور على المسرح القومي الجاد؟! فكانت فكرة صناعة مسرح وسطي مستقل بين المسرح القومي والتجاري، مسرح ينشط بعيداً عن السلطة والابتذال، فكانت تجربة أديب خير رحمه الله ذو الأيادي البيضاء، وأوّل من فكّر في الاستثمار التجاري في المسرح الهادف، فأسّس مع مجموعة من الفاعلين المسرحيين الجادين السوريين كنائلة الأطرش تجمّع مسرحي خاص، مسرح خاص أقامه على أرض معرض دمشق الدولي القديم في قلب المدينة، لتبدأ تجربة قصيرة من النشاط المسرحي المُلتزم بالعمق الفكري، والإنتاج المتوائم مع المتطلّبات التجارية والتسويقية للانتشار والمنافسة، وبالتالي القدرة على الربح للاستمرار.

إياس: ماهي المشاريع التي كان يسعى نوار إلى تحقيقها وتوقفت بسبب الحدث الكبير، الثورة السورية عام ٢٠١١؟

الممارسات المسرحيّة السوريّة خارج حدودها الوطنيّة

21 حزيران 2021

نوّار: قبل الـ ٢٠١١ كانت لدينا رغبة بالتواجد على الساحة المسرحيّة الدوليّة. كنتُ قد سافرت مع رامز بعروضنا إلى أكثر من أربعة وعشرين دولة، وكُرّمنا بأكثر من ثلاثة عشر جائزة من مهرجانات مسرحيّة دوليّة مختلفة. بدأنا بامتلاك جرأة القول إنّنا نمتلك مشروعاً مسرحياً. بدأنا العمل على نوعٍ مسرحي يمكن أن ينجح تجارياً، مسرح يعتمد على شبّاك التذاكر كعلامة نجاح، وذلك النجاح التجاري قد يضمن للتجربة الاستمرار. في عرض "المنفردة" كان سعر التذكرة ٥٠ ل.س في الوقت الذي كانت فيه تذاكر المسرح القومي تقريباً مجانيّة. أردنا نشر ثقافة دفع ثمن تذكرة من أجل حضور المسرح، ليبدأ نموذج من التضامن والتكافل مع هذا النوع من التجارب بين المشتغلين في المسرح، وجمهوره. عندما أصنع عرض بتذكرة بهذه القيمة وتأتي أنت وتدفع لحضور عرضي، سوف أفعل المثل عندما تقدّم عرضك أنت، سوف أدفع ثمن التذكرة وأدخل المسرح. بدأنا نلاحظ أنّه من الممكن بهذه الآليّة أن يصبحَ العمل بالمسرح عملاً مُجزياً مادياً، لا كما كان مع المسرح القومي، مصدر لبؤسِ العاملين فيه وطريق مظلم يُخفي فنانيه، ليصيرَ العمل بالتلفزيون هو الملجأ، ويصبح المسرح الحكومي مكانًا مهجورًا يديره أنصاف المثقفين والمخبرين. بدأنا بتربيّة نوع جديد من الجمهور يدفعون ثمن التذكرة لرؤية عروضنا. في تلك الذروة المهنيّة اتصل بنا مكتب السيّدة الأولى، أسماء الأسد، يدعونا لمقابلتها في العام ٢٠٠٩. في اللقاء قدّمنا شرحاً عن نوع نشاطنا الفنّي، وعن الإنجازات التي حققناها باسم سوريا في المحافل الدوليّة. أسماء الأسد سألتنا عن طلباتنا، فاندفعتُ قائلاً، نريد أن نصنع المزيد من المسرح، لكنّها طلبت إلينا أن نركّز على طلباتنا الخاصة (سيارة، أو رقم متقدّم في طابور المنتظرين للحصول على سكنٍ مدعوم من الدولة، دعم للتواجد أكثر في أعمال التلفزيون السوري وغيرها من الإنتاجات التلفزيونيّة الخاصة التابعة للنظام) هذا النوع من الطلبات. لم نطلب شيء، أذكر أنّي حدثتها عن فكرة تحويل معمل الإسمنت المهجور على طريق قدسيا إلى فضاءٍ فني على غرار الدول المتقدّمة. حدّثتها عن عرضٍ مسرحي قدّمناه في مسلخٍ قديم في العاصمة الايطالية روما، والذي حوّلته إدارة المدينة إلى مركز فنّي ضخم. اعتذرتْ بحجة أنّ أمر بهذا الحجم يحتاج إلى قرارٍ سياسيٍ وهي لا تمتلك القوّة لفعل شيء كهذا. تبادلنا المجاملات وأنا أفكّر، إذا كانت أسماء الأسد واجهة هذا النظام غير قادرة على تنفيذ مشروع كهذا، فمن هو القادر على فعلها في سوريا؟ غادرنا مكتبها بعد أن دعوناها لحضور عروضنا لتتعرّف بشكلٍ مباشر على ما نفعل. وعدتنا بذلك، لكنها لم تفعل قط.

في نهاية العام ٢٠١٠ اتصل بنا فارس كلّاس، مدير مكتب أسماء الأسد للشؤون الثقافية، شخص نعرفه ويتصرّف كصديق مع الفنانين والفاعلين الثقافيين. دعانا إلى اجتماع في مكتبه. في الاجتماع بدأ يحدّثنا عن طموحاتِ السيدة الأولى للنهوض بالمجال الثقافي، وعن رغبتها بفتح ذلك المجال أكثر، وعن بحثها عن الطاقاتِ الخلاقة المناسبة للعمل ضمن تلك الرؤيا، ثم أردف: تبلّغكم السيّدة الأولى تحياتها، وتطلب إليكم مشاركتنا بالمشاريع التي تنوون العمل عليها لدعمكم في تنفيذها وإنتاجها. شباب، القصر الجمهوري يتبناكم، ويرغب بدعمكم بمبلغ عشرين ألف دولار سنوياً لمشروع فرقتكم المسرحية، والعروض التي تنجزونها سوف ترافق السيد الرئيس وعقيلته في جولاتهما الدولية، وسوف تستقلون الطائرة الرئاسيّة معهما في تلك الجولات...

ثم بدأ بإغرائنا بتلك الجولات التي سوف تطوف العالم (أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من البلدان). كان من غير الممكن رفض عرض التمويل، ومن غير الممكن رفض مرافقة بشار الأسد في جولاته. بعد خروجي ورامز من مكتب فارس كلاس قلت: لقد ضاع مشروع فرقة مسرح الخريف، وتحوّلنا إلى مهرجين في بلاط الأسد، ولن يتسنّى لنا قول كلمة (لا) بعد اليوم. لم ير رامز الموضوع بهذه الطريقة، كان مقتنعاً أنّ الرئيس يحاول أن يكون منفتحاً، وأنّه يجب التركيز على الدعم المقدّم من القصر الجمهوري ومحاولة الاستثمار فيه لدعم مشروعنا المسرحي. بالمختصر، رامز كان مع العرض، وأنا كنت ضدّه، مع عدم الجرأة على رفضه بشكلٍ علني. حاولنا الخروج من عباءةِ المسرح القومي إلى المسرح المستقل، لنجد أنفسنا في مكتب القصر الجمهوري، وهذا هو الخراء. رقابة المسرح القومي قد تمنع عرضك، لكن رقابة القصر الجمهوري قد تُطيح بـ رقبتك. لحسنِ الحظ، بدأ الربيع العربي الذي طوى كلّ الملفات، ومن بينها ملف دعم فرقتنا المسرحيّة، لتبدأ السلطة في سوريا بالتكشير عن أنيابها، والاستعداد لمواجهةِ الثورة السوريّة، ليس من لحظة انطلاق المظاهرات، بل من لحظة حرق البوعزيزي نفسه في ولاية سيدي بوزيد التونسية ١٧ كانون الأول/ يناير ٢٠١٠.

إياس: كيف تفاعلت مع ثورات الربيع العربي؟ أين كنت وبما كنتَ منشغلًا؟ عند بداية المظاهرات في مطلع العام ٢٠١١. و للمفارقة، أذكر أنّ كلينا قد عمل في مسلسل "رجال العز" مع المخرج الكبير الرحل علاء الدين كوكش، أنا كمساعد مخرج وأنت كممثل.

نوّار: ذلك صحيح… في ذلك الوقت كنتُ منشغلاً مع رامز بالمشاريع الفنيّة التي كنّا نعمل عليها. أذكر بأنّنا سافرنا في تلك الفترة إلى اليابان، ثم قطر، دبي، و براغ. إلى جانب تفكيرنا في الصيغة الأنسب لتنفيذ فكرة أن نكون مهرّجين في بلاط الملك… أعود للقول: إنّه من حسن حظي أنّ الربيع العربي قد انطلق وألغى بذلك تلك المهزلة. في بداية الثورة أذكر كلمتك أنت بالتحديد إياس المقداد عندما كنّا في التصوير، لقد طلبت منّي مع آخرين أن أُبقي فمي مغلقاً.

إياس: طبعاً فعلت ذلك… دعني أسرد عليك حادثة لم تكن حاضرًا عليها في تصوير ذلك العمل. عندما ألقى بشار الأسد خطابه الأوّل بعد احتجاجاتِ درعا. الخطاب الذي فجر الأزمة في سوريا، وكنّا قد تابعنا ذلك الخطاب في غرفة استراحة الممثّلين مع كلّ الفريق، ومن بينهم الكبيرين حسن دكاك، وسليم كلاس، وقصي خولي. وهنا أتحدّث للتاريخ: بعد الخطاب تحدّث المرحوم حسن دكاك، والمرحوم سليم كلاس كلاماً ناقداً لما جاء في الخطاب لم أسمعه من أحد بالشكل العلني الذي تحدّثا به. لقد انتقدوا وبانفعالٍ وألمٍ ظاهرين، وبأصواتٍ مرتفعة رعونة الخطاب وكيف أنّه يدفع بسوريا إلى الهاوية. المرحوم حسن دكاك ارتفع ضغطه وكاد يُصاب بالجلطة في الموقع بسبب الانفعال. أضف إلى ذلك أنّ أخي عروة كان في المعتقل حينها على خلفيّة المظاهرات، وكنت أستشعر الخطر في الفضاء الذي نعمل فيه، فهو غير آمن وفيه الكثير من المخبرين، ذلك ما دفعني للطلب منك عدم التحدّث بشكلٍ علني عن الموضوع.

حلا عمران: التمثيل مساحة حرّة وفيها الكثير من اللعب

19 نيسان 2022

نوّار: أذكر في أحد أيام التصوير الليليّة مع علاء الدين كوكش، كنت أنا وأنت مع آخرين عندما نقلت لي مستهجناً ما قاله قصي خولي بعد الخطاب عن مظاهراتِ درعا، قال: ليحرثوا درعا و ليزرعوا في أرضها البطاطا. نقلت ما سمعت وأنت مستغرب أن يتفوّه قصي بذلك الكلام.

إياس: صحيح، لقد ذكّرتني، قال ذلك أثناء الخطاب، وانفعال سليم كلاس وحسن دكاك كان بسبب ما جاء في الخطاب، إلى جانب تعليق قصي اللا أخلاقي.

نوّار: أنا لم أستغرب ذلك من تافهٍ كقصي، ابن النظام. في تلك المرحلة كلّ أصدقائي والقريبين منّي حذروني من مغبّة الحديث أمام من هبّ ودبّ. كان لديّ شعور متنامي بالاندفاع تلك الفترة، أليس هذا ما كنّا ننتظره مذ خلقنا؟ ليكون الجواب أنّه بالطبع لا، لسنا جميعاً في انتظار نفس الأشياء. وانقسمنا بين معارضٍ شديد، وموالي شديد، وبدأت الثورة. حتى ذلك الوقت لم أكن خرجت في المظاهرات بعد.

إياس: كيف تفاعل الموضوع بعد ذلك؟ كيف بدأت تشارك في الاحتجاجات؟

نوّار: كنت مرتبطًا بأكثر من عملٍ تلفزيوني في فترةِ المظاهرات الأولى، فقرّرت الانتظار حتى الانتهاء من جميع التزاماتي المهنيّة. المشاركة في المظاهرات قد تؤدّي إلى الاعتقال وغيرها من التبعات، لذلك حرصت على تأمين عائلتي بالمال اللازم قبل فعل أيّ شيء متهوّر. بهذه البساطة فكرت. طبعاً، الأمور لم تتم كما قرّرتها، بعدها بقليل وجدت نفسي مشاركاً في المظاهرات، قائلاً لنفسي: اللي بدو يصير يصير. كانت تجربتي الأولى مع المظاهرات في منطقة ركن الدين في العاصمة دمشق، كنت هناك مع محمد آل رشي، وفارس الحلو، في عزاء الشاب الكردي (زردشت والي) الذي قُتِل على يد الأمن في مظاهرة سابقة. كان النظام يعتبر المشارك من الشخصيّات العامة في تقديم واجب العزاء باستشهاد أحد المتظاهرين، إعلان موقف. لا أنكر أنّ الخوف كان يتملكني حينها، ومشاركتي لم تكن رغبة منّي في إعلان موقف متبلور، وصريح. عند وصولنا إلى مكان العزاء، حملنا الناس على الأكتاف وبدأت المظاهرة، كان واضحاً أنّ الأمور سوف تخرج عن السيطرة، قلت: لطيزي، وجرى ما جرى، وكانت المشاركة الأولى، ومن بعدها اعتدنا التظاهر.

إياس: يتحول التظاهر إلى سوسة كما يُعبّر السوريون.

نوّار: أن تمتلك الجرأة على قول كلمة حريّة في بلد مثل سوريا ليس بالأمر السهل.

إياس: إنه فعل قاتل.

نوّار: تماماً، وتحديداً للأشخاص المتواجدين تحت الضوء كالممثلين. المواقع الصحفيّة نشرت الخبر فوراً "خروج الفنان نوّار بلبل في مظاهرة دعماً للشعب السوري… إلخ، خبر مثل هذا يتداوله الناس، ويبحثون عنه. في المظاهرة الثانية كنت في دوما، أيضاً في عزاء شاب قُتِل بطريقةٍ وحشيّة، فرغبت بتأديةِ واجب العزاء. كما تعرف أنّ أخوالي من دوما ومن عائلة دينية معروفة. وصلت لأجد بحراً من الناس. عند ولوجي مدخل المنطقة المُقام فيها العزاء ركض الناس وحملوني مجدّداً على الأكتاف. سمعت الناس من حولي يتهامسون متسائلين عن اسمي، ثم وبعد لحظاتٍ بدأ الجمع بتحيّتي على شكلِ هتاف (الله محييك يا نوّار، الله محيي هل بلبل) شيء من هذا القبيل. كما أنّ الناس الذين مرّرت بقربهم محمولاً خاطبوني قائلين: أخبر الإعلام وزملائك الفنانين بأنّنا سلميين، أخبرهم بأنّنا لسنا إرهابيين. كما تعلم في ذلك الوقت بدأت الماكينة الإعلامية التابعة للنظام بالترويج لفكرة المؤامرة على سوريا، وبدأوا باتهام المتظاهرين بالإرهاب. في خضّم كلّ ذلك، وأنا محمول على الأكتاف، أقسم لك أنّ الناس من شدّة التأثّر بوجودي بينهم كانوا يقبّلون قدمي، ويحاولون لمس أيّ جزء مني، صار جسدي كالصوفي، كالمتبرّك بوليه الصالح. شعور يقشعر له البدن. رجوتهم ألّا يفعلوا، لكنهم صرخوا قائلين: جيّتك غالية، جيّتك عزيزة. كان الناس على مدِّ عينك والنظر، أكثر من عشرة آلاف إنسان في ساحة الجامع الكبير في دوما. في تلك اللحظة، اكتشفت أنّي أعلنتُ موقفي، وأعلنتُ مع أيّ طرفٍ أنا.

إياس: كيف كان تأثير ذلك الموقف الذي اتخذته على علاقتك بالأشخاص المرتبطين بالسلطة؟

نوّار: إنّ نشر تقارير صحفيّة عن مشاركتي في المظاهرات على قناة الجزيرة والعربيّة، وبحكم رصيدي عند الناس بسبب أعمال تلفزيونيّة مشهورة على الصعيد السوري والعربي كـ "باب الحارة"، جعل من الخبر موضوعًا للتداول. انفعل رامز طالباً منّي الوقوف على الحياد في هذا الموضوع، وعدم خسارة جزء من جمهوري. كان جوابي ببساطة أنّي لا أريد الجمهور الذي سينقلب عليّ لمجرّد التظاهر مع الناس. حتى إذا مسح هذا الجزء من الجمهور مؤخراتهم بصوري فهذا لا يعنيني، لأنّ سبب خروجي في المظاهرات هو موت الناس في الطرقات. تفاقم غضب رامز مني مجادلاً أنّه لا يوجد باب مغلق في سوريا لا أستطيع فتحه، فأين المصلحة بالتظاهر؟ كان ما قاله واقعياً، فقد وصل مستوى علاقتنا مع دوائر السلطة إلى مستوى مؤثّر. كنّا قادرين على قرع أيّ باب والدخول دون موعدٍ مسبق ( باب وزير، مدير أو أي مسؤول)، وكلّ ذلك بسبب دعم (واسطة) القصر. هذا متسق مع ما كان منتشراً في الحياة السورية منذ عقود حول الواسطة، أنا من طرف فلان، وهذا من طرف علتان. فكانت نقطة رامز أنّه لا سبب لديّ للانخراط في حراك الشارع، فأنا مستفيد. ما أزال أتذكر بدأ بـ لا… نكون أو لا نكون… ولا حياد هذه المرّة، إمّا مع الأسد للآخر، أو مع الشارع، والناس. أنا اخترت أن أكون مع الناس. وانقطعت العلاقة التي بدأت مع رامز منذ العام ١٩٩٤ حتى العام ٢٠١١. انقطعت بسبب الثورة، لكن العلاقة عادت بيننا منذ ما يقارب الثمانية أشهر.

في العام ٢٠١٢ عملت في مسلسل "حارة الطنابر"، بدور بطولة فيه ما يقارب الـ ١٥٠ مشهد، بأجر يُعطى لـ دور فيه عشرين مشهد، أجر زهيد كنت بحاجته. بعد توقيع العقد، رجاني المخرج، فادي سليم، ألّا أنخرط في أيّ أحاديث سياسيّة أثناء العمل، قال: أبو النور، نحن هنا بحثاً عن الرزق، لا مكان للسياسة. وعدته ألّا أقوم بفعل ذلك لأنّي أنا بحاجة لهذا العمل. لكنّي خنت وعدي مع بداية التصوير، مسحت الأرض بعدنان أبو الشامات في استراحة الممثلين على خلفيّة نقاشٍ سياسيّة، وفرّق المتواجدين بيننا، لأضطرَ بعدها لتصدير وعد جديد بعدم الخوض بنقاشاتٍ من هذا النوع مع أحد.

ناندا محمد: أحلم بأن أصبح شجرة

01 تشرين الثاني 2022

لعبتُ بطولة هذا المسلسل أمام زهير رمضان الممثّل السوري المعروف، والذي كان نقيباً للفنانين حينها، وكانت تربطني به علاقة صداقة من نوع ما. في اليوم الأوّل للتصوير المُشترك بيننا، دخلت غرفة استراحة الممثلين الخالية، وخلعت فيها من شدّة الحر ملابس الشخصيّة المصنوعة من الصوف، لأجلسَ في الغرفة أدخن وحيداً بملابسي الداخلية، في انتظار المشهد التالي. دخل علي زهير وأنا بتلك الحالة، رحب بي، وكالمعتاد بحرارة الصديق. تبادلنا المجاملات بدايةً، ثم اتجه ليستعدَّ لتصوير المشهد المُشترك الأوّل بيننا، ثم عاد إلى الغرفة بعد انتهائه من تجهيز نفسه، لينتظر معي لحظة التصوير. باغتني بالقول: أصلحك الله وهداك، ما هذا الذي تقوم به؟ فعاجلته بالجواب: لقد رجاني المخرج ألّا أخوض بأيّ حديثٍ سياسيٍ مع أحد، أرجوك. لكنه تابع قائلاً: عزيزي نوّار، أنت تعلم كم أحبّك، ويجب أن أقول لك أنّ القيادة تحبّك أيضاً، فعاجلته بجوابي دون تفكير: خرا على القيادة… انفعل زهير و قال: لو سمحت نوار لا تتكلّم بهذه الطريقة. وتصاعد الموقف، ليبدأ بترديد الأسطوانة المشروخة ذاتها، هذه مؤامرة على سوريا، وليست ثورة، وأنّه يجب عليّ الاصطفاف مع البلد، والدولة في هذه الحرب، لا مع الإرهابيين. طبعاً الغرفة كانت ممتلئة عندما عاد زهير من تحضير نفسه لتصوير المشهد، وكان خارج الغرفة الكثير من الكومبارس الذين وصلوا للتو، ما أريد قوله، أنّه في لحظة الانفعال تلك كان في محيط الحدث لا يقل عن سبعين شخص بين ممثلين، فريق تقني، وكومبارس، فجاء ردّي ممسرحاً… وقفتُ على الكنبة وأنا بملابسي الداخلية بعد أن ضربت الطاولة بيدي غضباً، وصرخت به بكلّ صوتي قائلاً: من صنع مجدك يا زهير هم أولئك الناس الذين يموتون في الطرقات، الشارع من صنع نجوميتك، الشارع من يملك القدرة على رفع أو خفض مكانتك. أنت لا شيء لهذه السلطة التي تدافع عنها، أنت لست أكثر من قارورة وسكي فاخر، سوف يشربون ما فيها من غواية الشراب الروحي، ثم يلقون بالقارورة الفارغة إلى الزبالة. الناس اختارت طريقها، والمظاهرات ستستمر بك وبدونك، والثورة مستمرة. سكت زهير، ثم توقفت أنا عن الصراخ العاهر الذي كنت أقوم به، وتوقفت العاصفة. بعد ذلك، وخلال تصوير المشهد بيني وبينه، في نفس اليوم، وفي لحظةِ انتظار تعديل موقع الكاميرا والإضاءة بين لقطةٍ وأخرى، خاطبني زهير هامساً، حبيبي نوار، أنا فعلاً أحترم موقفك ومتأكّد من صدق نواياك، لكن ما فعلته أزعج القيادة التي تحبّك أيضاً. أمامك حل واحد لا ثاني له. بعد الانتهاء من تصوير هذا المشهد سأتصل لحجز موعد لإجراء مقابلة معك على التلفزيون السوري، تخرج فيها على جمهورك الذي يحبّك، وبطريقةٍ أو بأخرى تعتذر عن الذي فعلت وينتهي الموضوع، وأعدك بعدها أن يصبح وضعك المهني أفضل بكثير ممّا كان عليه قبل. إذا لم تفعل ذلك، أنا مضطر لرفع الغطاء عنك، فاللواء جميل الحسن يطالب بك، وأنا من كان يمنعه مستمهلاً. لا أعرف حقيقةً إذا ما كان يمتلك زهير فعلاً تلك القدرة على منع اللواء جميل الحسن من النيل منّي. القائد الأمني المسؤول عن اختطاف وقتل الآلاف من السوريين منذ عهد حافظ الأسد، يمنعه زهير رمضان من اعتقال نوار بلبل! قد يكون ما قاله نوع من أنواع التخويف. لا علم لي، لكن هذا ما حدث. أدركت حينها أنّي وصلت إلى مفترق الطرق، بتّ في خطرٍ حقيقي. في نفس الفترة كنت أعمل على إخراج مونودراما مسرحيّة من تأليف فرحان بلبل بعنوان "أحبها" واخترت فيها لأداء الدور الممثّل الكبير عبد الرحمن أبو القاسم. العرض كان يتحدّث عن الثورة بشكلٍ حرفي، وليس بأسلوب رمزي.

إياس: لا أتذكر أني سمعت بالعرض… أين قدّمت هذه المسرحية؟

المسرحية مُنِعت من العرض. لكنّي تمكنت من تقديم عشرة عروض بحجّة التدريبات. كنّا نجري البروفات على العمل في مكتب الدكتور جورج حبش في مقرِّ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في منطقة الطلياني في العاصمة دمشق. بعد اكتمال الأداء، بدأنا بتقديم عروض غير رسميّة تحت ضغط المطالبة بالموافقاتِ اللازمة للسماح بهذا العمل واستمراره. ادّعيت أنّها ليست عروض، هي مجرّد تدريبات. اتبعنا طريقة الدعوات الشخصيّة للأصدقاء والمعارف الموثوقين. أقوم بالاتصال بصديق أرغب بحضوره العرض، وأطلب إليه إحضار آخرين معه من اختياره، أشخاص يشبهونه ويشبهوني في طريقة التفكير. كنّا نستقبل من عشرين إلى خمسة وعشرين متفرّج كحدٍّ أقصى. المُضحك أنّي خلال العشرة أيام تلك دعوت شخصيّات من النظام لحضور العرض. كان من بينهم، ديانا جبور، مديرة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والتي تربطني بها علاقة صداقة على الرغم من دعمها للنظام. عبد الرحمن أبو القاسم دعا وزيرة الثقافة حينها لبانة مشوَّح، وأنا دعوت وزير المصالحة علي حيدر… و كلّ تلك الشخصيّات جاءت مع المرافقة الأمنيّة، يمكنك تخيّل المفارقات.. في اليوم العاشر كان مقرّراً مجيء لجنة المشاهدة التي تقرّر عرض أو منع أيّ عمل مسرحي، لتقرّر بعد مشاهدة العرض بأنّه لا يمكن أن يُسمح بتقديم هذه المسرحيّة في أيّ حال من الأحوال، و تمّ منع العمل. قرّرت حينها الخروج من سوريا، وعلى الرغم من الخلاف مع رامز الأسود، إلا أنّه هو الذي أعانني على مغادرة سوريا، و لن أنسى موقفه ما حييت.

إياس: مسيرتك الثوريّة استمرت بعد خروجك من سوريا، لكن ثورتك كانت ممزوجة بـنشاطك المسرحي، وأنا شخصياً مهتم بالحديث عن هذا الجانب. هل لك أن تُوجز لنا تجربتك المسرحية بعد الخروج من سوريا، والتي حاولت توظيفها في دعم اللاجئين السوريين، نفسياً ومعنوياً، إلى جانب محاولة المساهمة في رسم سرديّة سورية تبتعد بصورة الثورة عن التطرّف والإرهاب، لحساب سرديّة صوّرتها أكثر جمالاً وتحضّراً.

نوّار: بعد خروجي من سوريا انضممت لأسرتي في فرنسا. تعلم أنّي متزوج من الباحثة الفرنسية فانيسا جوينوو ولدينا ولد وبنت. غادرت فانيسا مع الأولاد في أواخر العام ٢٠١١، لأنضم لاحقاً إليهم في العام ٢٠١٢. في الفترة القصيرة التي قضيتها في فرنسا، وقبل انتقالنا للحياة في عمان لاحقاً، عندما حصلت فانيسا على منصب كباحثة في المعهد الفرنسي لدراسات الشرق الأوسط - الأردن. كتبتُ وأخرجت في فرنسا عرضاً مسرحياً بعنوان "ولا شي"، وأنت من القلّة الذين شاهدوا هذا العمل عندما عرضناه في بروكسل في العام ٢٠١٣. كان من أداء الأخوين محمد وأحمد ملص، إلى جانب ممثلين فرنسيين. عمل أُنجز بزمنٍ قياسي وبدون إمكانيّات (على طريقة الفزعة)، ولم يتسن لأحدٍ رؤيته. لكنّها تجربة مهمة بالنسبة لي، والأهمية تكمن في أنّ العرض كان نتيجةً لتساؤلي عمّا يمكن فعله بعد الخروج من الوطن، للوقوف مع الناس ودعمهم، الانتماء إليهم، ودفع تهمة الإرهاب عنهم.

انتقلنا إلى الأردن، وأنا أعلم أنّنا سنعيش هناك لمدّة أربعة سنوات. بعد وصولي بفترةٍ قصيرة تمّت دعوتي لزيارة مخيم الزعتري في ٢٠١٣. في الطريق إلى المخيّم الواقع في شمال الأردن، وعند مدينة المفرق بالتحديد، فُجِعت بمنظر الخيام البيضاء المنتشرة على مدًّ النظر على جانبيّ الطريق السريع المتجه شمالاً نحو الحدود السورية. عشرات الآلاف من اللاجئين. كانت صدمتي كبيرة بأن أرى شعبي وأهلي بهذه الحالة. أمام هذا المنظر المذهل لم أفكر إلّا بصورة واحدة، هي صورة اللاجئ الفلسطيني في النكبة والنكسة.

وصلنا مخيم الزعتري بصحبة بعض المعونات الإنسانيّة، لأكون بين أهلي، الناس الطيبين، المُتعبين، المهزومين، اللاجئين، وأبنائهم المتفجرين حيويّة وجمالاً، المتحلّقين حولنا فرحين بنا وبما جلبنا معنا. أكرَمنا أهل المخيّم، أهلي من درعا، وقاموا على ضيافتنا بأحسن صورة، وأنت تعرف من هم أهل درعا، يقدّمون كلّ ما عندهم ويعتذرون لتقصيرهم، وأنّهم لو كانوا في سوريا لقاموا بالواجب بأحسن ممّا يُتاح لهم في هذا المكان. خرجَ خلفنا الأطفال مودّعين حتى مدخل المخيّم وهم يصرخون: وعدنا أستاذ إنك ترجع وتزورنا! فوعدتهم بذلك، لكنّهم طلبوا مني أن أحلف بشرفي على ذلك الوعد، وفعلت.

عدت إلى عمان محمّلاً بتلك المشاعر والأفكار المتلاطمة كبحرٍ يخور. غضب ممزوج بالفرح والمرارة. رغبة بلعن كلّ شيء، وأنت العاجز. سألت نفسي، ماذا يمكن أن أقدّم؟ الشيء الوحيد الذي أتقنه هو المسرح، وأنا لا أحبّ ورشات العمل، لست اختصاصياً في تدريب الممثّل، أو معلّم مسرح يخترع نشاطات مسرحيّة بغرضٍ تعليمي. أنا صانع مسرح محترف، وأعرف مهنتي من خلال ممارستها، وليس بالتنظير لها. فكان الخيار أن أصنع عرض في الزعتري مع أهل الزعتري، ولأهل الزعتري. بدأت التفكير مع الأصدقاء الموجودين حولي في عمان عن الكيفيّة التي نبدأ بها هذا المشروع.

سألني الزملاء: على أيّ نصٍّ مسرحي ترغب العمل؟ فكان الجواب: لن أصنع إلا عرضاً من عروض وليم شكسبير. ومن أجل ذلك قرعت كلّ الأبواب المُتاحة لجلب شكسبير إلى الزعتري، فكان مشروع "شكسبير في الزعتري". حين بدأنا العمل خرجنا من الخيال لمواجهة الواقع. صعوبات وتعقيدات للحصول على الموافقات الأمنيّة والإداريّة لتنفيذ المشروع. كنّا مصرين على تحقيق الهدف والوصول إلى أوّل يوم تدريب على العرض. التطلّع والحماس للعمل مع أطفال الزعتري، واللعب معهم. البحث عن تلك البذرة المنيرة التي يمكن زرعها في صحراء قاحلة. أن تساهم في خلق معادلة حضاريّة غير متعارضة مع ثقافة الناس الذين يعبّرون بقول (الله وأكبر، ولا إله إلا الله)، فتضيف جملة هاملت (أكون أو لا أكون) إلى قاموسهم المعرفي. فيصبح المسرح فعلاً تنويرياً. وهذا حدث فعلاً. أربعة أشهر، كنت شاهداً فيها على التطوّر المُدهش لأبنائي من أطفال المخيم، وصولاً إلى العرض. كيف بدأ منطقهم يتشكّل بطريقةٍ مختلفة، كأنّهم كانوا ينتقلون إلى ضفّةٍ أخرى. ترى تأثير كلّ ما تقول وتفعل بشكلٍ مباشر على ذلك الطفل، ليمتدَّ التأثير لأهالي الأطفال. دعني أعطيك مثال: كان في المخيّم شيخ عشيرة مهم جداً يدعى الشيخ أبو خليل الحريري، وكان رئيساً لمجلس العشائر في المخيّم. دعمنا هذا الرجل مع الأهالي بشكلٍ كبير، وخاصة بعد أن طردتنا المنظمات الإغاثيّة من الخيام الخاصة بهم، لنصنع خيمتنا الخاصة، خيمة شكسبير. كان يزورنا الشيخ أبو خليل بانتظام، وكانت زياراته الأولى تُعطّل التدريبات. يدخل علينا مع حاشيته مرحباً ومؤهلاً بي بشكلٍ مفاجئ. كنت مضطراً لمجاملة الرجل الذي يرعى مشروعنا الذي تعمل كلّ الجهات على إيقافه، إلى أن دخل علينا مرّة، وكنت أعمل على مشهد مع أحد الأطفال، دخل الشيخ مع رجاله وألقى التحيّة، فعاجلته بإشارة تطلب منه أن يلتزم الصمت وينتظر. أنهيتُ العمل على المشهد، وطلبت من الأطفال التصفيق لزميلهم ثم أعطيتهم استراحة للعب، ثم التفتُ إلى الشيخ أبو خليل مرحباً، فعاجلني الشيخ بالاعتذار عن الإزعاج وأثنى على العمل. صار الجميع في المخيّم، كبيرهم وصغيرهم، يفهم قدسية التدريب للمسرح. حادثة أخرى، كان عدد فريق العرض من الأطفال مئة وخمسين طفل. ولم أكن منتبهاً أنّه كلّما اجتمع الأطفال الذين أعمل معهم في خيمة شكسبير، كان يتجمّع حول الخيمة في الخارج ما يقارب الـ ٥٠٠ طفل، دون أن أعلم. كنت أعمل مع الطفل (مجد) على مشهد العاصفة في مسرحيّة الملك لير. كلّما تذكرت تلك اللحظة يقشعر بدني. يقول مجد على لسان الملك لير: هبّي يا رياح وشققي خديك… فنسي باقي المنولوج، لأسمع أصوات الأطفال من خارج الخيمة تحاول مساعدة الطفل مجد بتذكّر ما بقي من المونولوج، ليس طفلاً واحداً، العديد من أصوات الأطفال، سألت نفسي: ما هذا؟! خرجت من الخيمة لاستطلاع الأمر، فوجدت عددًا كبيرًا من الأطفال المتجمّعين حول الخيمة، وعندما رؤوني خارجاً سارعوا بالهرب خوفًا من أن أوبخهم، لكنّي دعوتهم للعودة، فعادوا. سألتهم: من منكم يحفظ النص؟ وإذا بالأطفال يتسابقون في قول أنا… كانت تلك من أجمل لحظات حياتي، ومن أكثرها قسوة، لأنّه ليس عندي إمكانية للعمل مع كلّ هؤلاء الأطفال. عندما وصلت إلى المخيّم كان موقف الأهالي متوجّساً، ينتظرون ما سأقوم به، ليبدؤوا بعد شهرين من العمل بالتوافد على خيمة شكسبير يطلبون مني أخذ أبنائهم للعمل التالي على "شكسبير في الزعتري". كنت بدأت فعلاً بتحضير عرض "خادم سيدين"، لكارلو جولدوني، لأنّي انتبهت أنّ الطاقة الإبداعية المتوفّرة في الزعتري لا تتوفّر في أيّ مكان آخر. وكنت أحلم بصناعة عرض مسرحي كرنفالي يغطي مساحة المخيّم بشكلٍ كامل، ويقلبه رأساً على عقب. لكن المخيّم للأسف في الأردن، وليس في فرنسا. لم ترغب السلطات أن أستمر في عملي، ومُنع العرض بعد عرضٍ واحد في المخيّم، وعرض ثاني كان في عمان في المسرح الروماني الأثري، وطُرِدُت من المخيّم.

إياس: ليس أهل المخيّم من قام بطردك، أليس كذلك؟

نوّار: بالطبع لا، إنّها المخابرات الأردنية، والمفوضيّة السامية العليا للاجئين، التابعة للأمم المتحدة. بعد طردي من الزعتري، صنعت عرض في بيت الجرحى السوري في عمان، عرض "روميو وجوليت" لشكسبير أيضاً. كانت صيغة العرض مبنية على أساس أنّ روميو مُهجّر وجريح في عمان، وجوليت محاصرة في مدينة حمص. وكان العرض منقسم لفضائين مسرحيين، واحد في عمان، والثاني في حمص، والرابط بين المكانين، اتصال عبر السكايب. كان عرضاً مُدهشاً أيضاً بكلِّ المقاييس. مُنِع العرض، فقام المركز الثقافي الفرنسي بدعوتي للعمل عندهم وبهذه الطريقة نتخلّص من سلطة الاستخبارات الأردنية، وهناك أنتجت العرض الأخير بعنوان "سفينة الحب"، العرض الذي يحكي معاناة اللاجئين العابرين البحر إلى أوروبا.

إياس: انتهت مرحلة عمان، ثم عدت بصحبة أسرتك إلى فرنسا. حدثني عن تجربة العودة.

نوّار: أستطيع القول إنّ الحرية التي كانت لديّ في عمان أكثر بقليل من الحريّة التي عشتها في سوريا، والحريّة أكبر طبعاً في فرنسا لتقول ما تريد، كونك لا تملك حريّة العرض متى شئت. ما أعنيه أنّ المشكلة في فرنسا هي ليست في ما تُريد أن تقول، بل في المسارح التي يمكن أن تستقبل عملك. صنعت في فرنسا تجربتين هما: "مولانا" و"مساواة".

إياس: لم أشاهد عرض "مولانا"، لكنّي أعرف العوالم الخاصة بالعرض الذي كتبه الفارس الذهبي. وشاهدت بمتعةٍ كبيرة عرض "مساواة" الذي أعدت فيه تدوير نص مسرحية "عالم صغير"، الذي كتبته أثناء تأديتك للخدمة العسكرية في سوريا، لتطرحَ من خلاله نقدك للمجتمع السوري وآفاته التي نخرت في جسده، كالحديث عن الرياء الاجتماعي حين تقول في عرض مساواة: "الواحد منا يوم بدو يعمل شغلة ما بخاف من الله الذي يصلي له، بل يخاف من جاره الذي قد يفضحه في الحيّ". نقد لاذع لكلِّ الأفكار الرجعية في هذا المجتمع. من خلال الرجل البسيط، العاشق للدراجات الهوائية، والذي عرف يافعاً عالم الاجتماع، والفيلسوف الفرنسي ميشيل سورا في سوريا، ليتعرّض على خلفيّة معرفة ذلك الرجل إلى الاعتقال والتنكيل، ثم نجح في الهرب من سوريا، ليصبح لاجئ في فرنسا. من خلال العلاقة مع الحاضر والذي يمثّله الرجل السوري المهزوم واللاجئ في فرنسا، مع المفكّر الفيلسوف الغائب ميشيل سورا الذي قتل على يد حزب الله في لبنان في الثمانينات. حدّثني عن هذه الخلطة المسرحيّة والمقولة التي تبحث فيها؟

نوار: دعني أقول هذا بدايةً: العطب الرئيسي في النتاج المسرحي السوري من وجهة نظري، والذي ورثناه عن الجيل المؤسّس، جيل فرحان بلبل، سعد الله ونوس، وممدوح عدوان وغيرهم، أنّهم بحثوا عن الشخصيّة الاستثنائيّة. الشخصيّة القادرة على حمل أفكارهم التنويرية الثورية. شخصيّات مُحمّلة بفكرٍ شيوعي تحرّري، أو قومي. شخصيّات لا تراها في الشارع. هل تذكر عندما كنّا ندعو أحد أصدقائنا من خارج الوسط الفني على عرض من عروض المسرح القومي، كانوا يرفضون بسبب إحساسهم بعدم الانتماء لما يقدّم على تلك الخشبات، أسلوب غريب في التعبير عن المشاعر والأفكار، لا ينتمي لثقافة المجتمع وأسلوبه في التعبير عن ذاته، وثقافته (مسرح غليظ خالي من المتعة). هذا أدّى إلى الانفصام، والانفصال بين الجمهور، والمسرح، الذي بات له جمهور خاص يصل في أحسن الأحوال في مدينة كدمشق إلى خمسة آلاف متفرّج، يتجولون بين كلّ العروض المُقدّمة. بينما كان مسرح الأخوين قنوع، أو مسرح ناجي جبر (المسرح التجاري) يقدّم شخصيّات من الجوار، مثل (أبو عبدو الفوال)، (أبو أحمد الحلاق ) إلخ. لكن طبعاً بطريقة مبتذلة بين هلالين. وهذه ليست إدانة وليست محاكمة، إنّه توصيف، وهذا نوع مسرحي قائم بذاته، موجود في كلّ أنحاء العالم، لكن هذه هي سمته المُميّزة (الإبتذال). وهنا كان الفرق فيما تعلّمته من تجربتي مع مسرح الرصيف وحكيم مرزوقي، الذي كتب "إسماعيل هاملت"، الشخصيّة التي تغسل الموتى، شخصيّة شعبية بسيطة يمكن أن تلتقيها في الجوار، وفي أيّ مستوى اقتصادي أو اجتماعي. هذا ما فعلته عندما كتبت "عالم صغير"، بحثت عن شخصية من الجوار، أسميته أبو عبدو (عابد)، وبنيت شخصيّة بسيطة يتحدّث بلغة الشارع، إلى جانب ربط العمل بالأحداث التي تخصّ الناس، وحياتهم اليوميّة. وهذا نفس المنهج الذي أعدت فيه تدوير هذا العرض ليصبح عرض "مساواة"، لكن مع تضمين الحدث السوري السياسي والإنساني المعاصر، في إعادةِ القراءة تلك. المشترك بين عرضي "مولانا" و"مساواة"، هو الشخصيّة الحاضرة في المسرح، البسيطة، إلى جانب الشخصيّة الغائبة المُفكّرة والعميقة (شخصية الصحفي عمران في مولانا، وشخصية ميشيل سورا في عرض مساواة).

قدّمت الشخصيّة التي عانت من ضغط المجتمع المحافظ دينياً، المُنغمس في تناقضاته الأخلاقيّة، إلى جانب القمع السياسي والفكري الذي يمارسه النظام، ليكون النقد عامودياً وشاقولياً لكلِّ المسلّمات والتابوهات لهذا المجتمع. بعد الثورة والحرب في سوريا، كان يجب أن أقف مع نفسي بشكلٍ واضح لأقول بإنّنا لا نملك تلك الوجوه المشرقة التي ندّعي أنّها لنا، ولسنا بتلك الدرجة من نظافة اليد، و اللسان، أو حتى التفكير. صحيح أنّا خرجنا بثورة على الطغيان، لكن هذا لا يلغي أنّ هذا المجتمع يعاني من مشاكل عميقة، وأنا لا أستثني نفسي، وأعترف بمشاكلي أيضاً. مهمّتي اليوم تتلخص في التزامي بالإضاءة على تلك المشاكل للتذكير بها. لو أنّك كنت حاضراً في عرض "مساواة" في برلين كان عدد الحضور كبيراً، أكبر من جمهور بروكسل. لقد فهموا العرض وتفاعلوا معه، وكون الكتلة الأكبر من الجمهور هي من المتدينين والمحافظين، فبدى العرض وكأنّه موجّه ضدّهم. جاءني نقدهم، لكنهم لم يهاجموني، ولم يخوّنوني، بل فتح الحوار بيني وبينهم. طلبوا منّي تغيير بعض الأمور، وكنت حازماً بأنّي لن أغيّر شيء في العرض، لكنهم لم يرفضوني، ولم يعتبروني معاديًا لهم. ما أودّ قوله إنّي اليوم في مواجهة ثلاثة، السلطة الدينية، السلطة الاجتماعية، والسلطة السياسية. جمهوري من السوريين يريدونني فقط لحرب السلطة السياسية، يريدون منّي أن أقف على خشبة المسرح للسباب على بشار الأسد، وللحديث عن المعتقلين، متناسين السلطة التي يمارسها المجتمع بمجموعة قوانينه العرفية، ويتناسون سلطة رجال الدين الذين يعتبرون أنفسهم رعاة طريق الخلاص. لا أحد يتحدّث عمّا فعلته السلطة الاجتماعية بالمعتقلات من السيّدات السوريات الأبيات، بعد كلّ ما واجهن في معتقلاتِ نظام الأسد المجرم، خرجن إلى مجتمعاتهن متهمات في شرفهن وعفتهن من قبل المجتمع ورجال الدين. هذا ما قالته لي سمر كوكش بعد عرض بروكسل عن ما حدث معها بعد خروجها من المعتقل، وخرجت العشرات من السيّدات في عرض برلين للتأكيد على أنّ الإيذاء الأكبر كان من مجتمعهن بعد الخروج من المعتقلات. أنا أعلم تماماً أنّ هناك جزء من جمهوري يختلف معي جذرياً، لكنه لا يرفضني، وهناك جزء آخر يتفق معي في ما أقول. مهمّتي تكمن في محاولة إقناع الثائر الذي خرج على نظام الأسد ويحب صدام حسن أن هذا لا يمكن أن يكون منطقاً سليماً، فإذا خرجت على ديكتاتور، لا يمكن أن تكون محبًّا وداعمًا لآخر. اليوم أنا أمتلك جمهورين، الجمهور السوري/العربي، والجمهور الأوروبي، وهما جمهورين مختلفين بحساسيّة ومرجعيات فكرية وثقافية مختلفة، لكنّي أحاول الحديث مع كلا الطرفين في محاولة لخلق فهم أفضل لواقعنا الذي نعيش.