أفرزت التدخلات الخارجية في الحرب السورية (2012-2018) توازناً قلقاً تمثّل في مناطق النفوذ: منظقة نفوذ تركية في الشمال الغربي تحت سيطرة فصائل معارضة وهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)؛ منطقة نفوذ أمريكية في الشمال الشرقي (الجزيرة الفراتية) تحت سيطرة تحالف قسد ذي الأغلبية الكردية، بالإضافة إلى فصائل سورية ذات تمويل أمريكي في منطقة التنف الصحراوية؛ منطقة نفوذ أردنية-إسرائيلية في الجنوب الغربي تحت سيطرة قوات نظامية، بالإضافة إلى فصائل محلية مصالِحة لكن منزوعة السلاح؛ ومنطقة نفوذ روسية-إيرانية في بقية سوريا. كان هذا التوازن قائماً على العناصر التالية: السيطرة على أراض قادرة على إعالة نفسها (خاصة عبر حدود مع دول الجوار)؛ حجم القوات والأسلحة الموجودة في كلّ منطقة؛ وجود إدارة مدنية محلية أو تحالف عشائري؛ الحجم الإقليمي للداعم الخارجي؛ ورغبة أمريكية في تجميد الصراع في سوريا حتى لا يتم استخدامه من قبل الداعمين في ملفات ساخنة أخرى إقليمية أو عالمية.

هذا التوازان/ التجميد كان يعني أنّه لا يمكن تخطّي الحدود المرسومة بجبهاتٍ قتاليةٍ سابقة وشبه باردة، لا يمكن إشعال القتال مرّة أخرى، لا يمكن تفكيك أدوات الحرب، لا يمكن فتح الملف السوري، ولا يمكن البدء بإعادة الإعمار أو حتى ما سمّي بالتعافي المبكر (من خلال مجموعة من العقوبات الأوروبية والأمريكية).

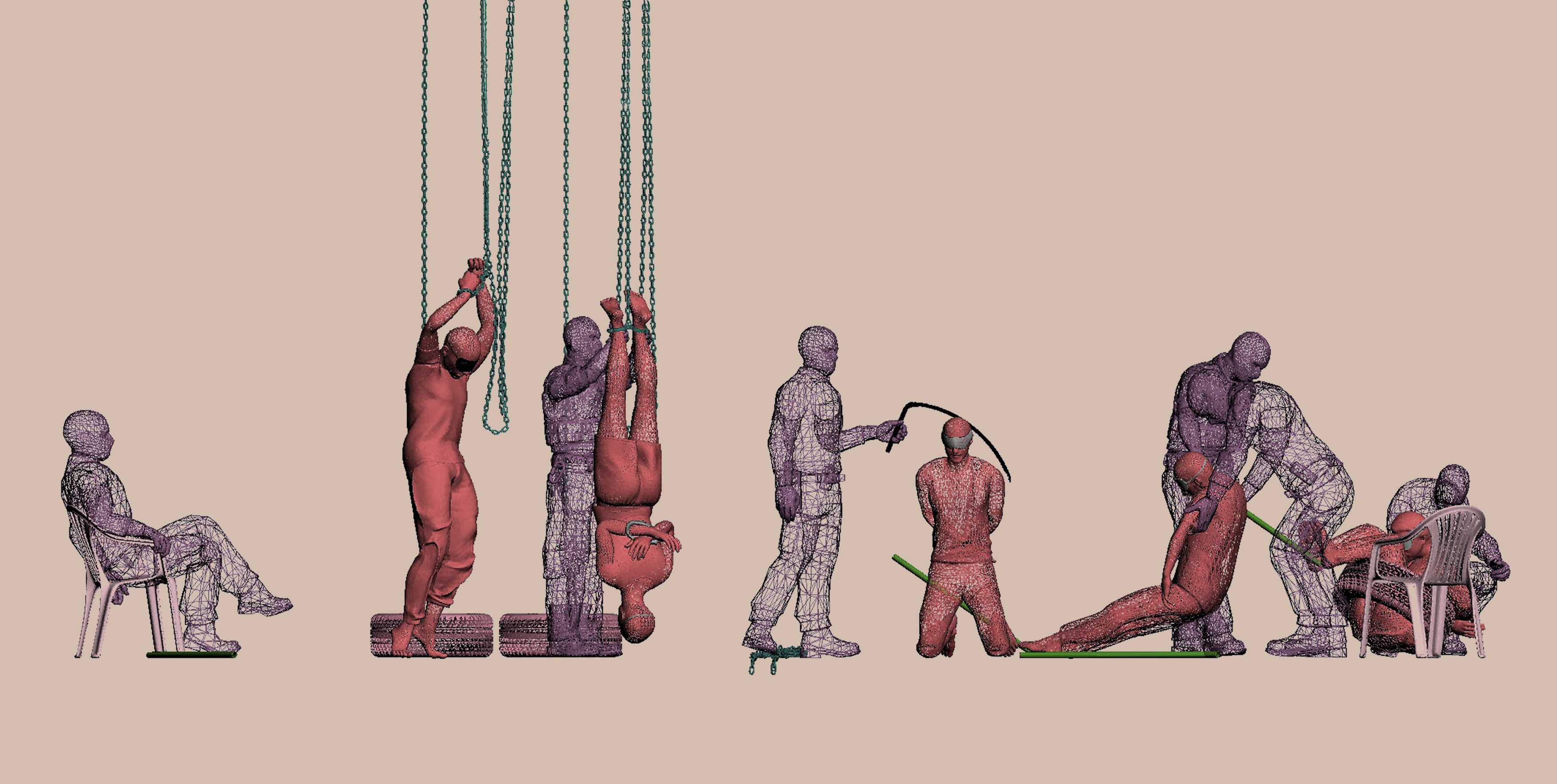

كان يبدو أنّ المستفيد الأكبر من هذه الحالة العقيمة هو النظام السوري، الذي أعلن انتصاره وتبنى موقفًا رافضًا لأيّة تسويات أو مفاوضات مع الفصائل ومع داعميها. لكن توضّح لاحقاً أنّ النظام كان من أكبر الخاسرين فقد ساهمت حلوله الأمنية الشرسة في تدمير البنية التحتية السورية، هرب رؤوس الأموال وتوقف الإقتصاد المحلي، هجرة وتهجير الكفاءات، فقدان مركزية وهرمية القرار، لامركزية أمنية تمثلت بسيطرة المليشيات المحلية والمدعومة إيرانيًا.

الضربة التي وجهتها إسرائيل إلى حزب الله في لبنان أكّدت أن إسرائيل لا يمكن أن تتوقف إلا وإيران مهزومة نهائياً في المنطقة.

العقوبات الأقتصادية الغربية زادت من عزلة النظام ومنعت أي تدفق لرؤوس الأموال التي قد تساهم في إعادة تدوير الإقتصاد. وباعتبار أنّ النظام السوري هو بنية طفيليّة شبكيّة تتغذّى على الدولة السورية، فقد بدأ بالإنكماش على نفسه من خلال: ترشيق صفوفه والهوس بولائهم، الإعتماد الكامل على الوجود الإيراني لحمايته وتعويمه مالياً، رفض أيّة عروض عربية وغربية للتخلّي عن الدعم الإيراني. وتحوّل بسرعة إلى آلةٍ ضخمةٍ لإنتاج وتصدير الكبتاغون إلى دور الجوار والعالم كمصدر للدخل له ولعناصره المكوّنة له. التهديد الأكبر كان الإنخفاس الذاتي نتيجة الوهن في البنية والموارد. النظام سيبقى كاملاً أو سيسقط كاملاً. الضامن الوحيد لبقاء النظام كان هو حالو التوازن-التجميد، بالإضافة إلى الوجود الإيراني بمختلف أشكاله، ولا سيما قوات حزب الله اللبناني.

بالصور.. ساحة العاصي في حماة.. أيام من الحرية

09 كانون الأول 2024

الرابح الوحيد في الحرب السورية كان إيران. إنّ أدوات إيران التوسّعية المعتادة (الجنود المؤدلجون والعابرون للحدود، شبكة الدعم العالمية التي يوفرها الحرس الثوري الإيراني، توطين الجنود وخلق مجتمعات محلية تحمي المصالح الإيرانية، الإنتاج الذاتي للتمويل من خلال الجريمة المنظمة) أثبتت أنّها الأقدر على العيش في شروط الفوضى. لا بل إنها تتقوّى وتتوسّع كلما زادت الفوضى وكأنها تعتاش عليها. حتى روسيا لم تستطع نشر قوات كبيرة في سوريا (فقط الطيران)، كما ولم تستطع تحويل سوريا إلى مكاسب اقتصادية. هذا النجاح الإيراني هو الذي كان مقلقاً للجميع، لكن حالة التوازن-التجميد كانت تمنع الجميع من الفعل. استمر هذا الوضع لعدّة سنوات إلى أن بدأت أحداث غزة في أكتوبر من عام 2023.

بغضّ النظر عن تفاصيل البداية، فإنّ الدعم الإيراني لحماس في غزّة كان واضحًا جدًا. والرد الأمني الشرس الذي اختارته إسرائيل كان سيؤدي عاجلًا أن آجلًا إلى توجيه ضربة تأديبية موجعة لإيران. السؤال الأهم كان: هل ستكون الضربة الإسرائيلية لإيران واسعة النطاق إلى حدّ كسر التوازن-التجميد في سوريا أم لا؟ لم يكن القصف الإٍسرائيلي في إيران نفسها مؤشّرًا على إمكانية كسر هذا الجمود السوري.

الأنباء التي تتداولها الصحف اليوم عن وجود مخطّط عمره ستة أشهر لتفعيل الجبهة الشمالية يؤكد أنّ تركيا كانت واعية تماماً لحالة الفراغ الذي يجب ملؤه.

لكن الضربة التي وجهتها إسرائيل إلى حزب الله في لبنان أكّدت أن إسرائيل لا يمكن أن تتوقف إلا وإيران مهزومة نهائياً في المنطقة. التكتيك "الذكي" في "غزوة البيجر" قضت خلال أيام معدودات على قيادات حزب الله من الصفوف الثلاثة الأولى. ثم جاء القصف المُمنهج على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله ليكيل الضربة القاضية للحزب في المنطقة كلّها. هذا أكد تمامًا بأنّ الملف السوري سيُعاد فتحه لا محالة. ثم جاء القصف الإسرائيلي الممنهج لحزب الله وأعوانه السوريين ومقرّاته ومخازن أسلحته في سوريا ليجعل أيّ مقاومة غير ممكنة. الشيء الوحيد الذي قد يجعل حزب الله يقاوم في سوريا هو تعنّت إيراني وإصرار على الصمود في سوريا، آخر معاقلها في شرق المتوسط.

لكن كيف ستتم إعادة تفعيل الملف السوري مع مخاطرة إشعال المعارك التي لا تحمد عقباها؟ أدوات الحرب موجودة، ومناطق النفوذ موجودة، الجبهات موجودة، والتوازن موجود، إذن كان لابدّ لأحد اللاعبين أن يحتل الفراغ الذي شكّله سحب مقاتلين من حزب الله من الشمال السوري وضعف النفوذ الإيراني إقليميًا وسوريًا. كان الطرف التركي هو الأقدر على كسر التوازن-التجميد من أجل ملء الفراغ الذي سبّبته هزيمة حزب الله في لبنان وسوريا.

بالصور: حلب من دون الأسد.. فرح وقلق وترقّب

03 كانون الأول 2024

وإن الأنباء التي تتداولها الصحف اليوم عن وجود مخطّط عمره ستة أشهر لتفعيل الجبهة الشمالية يؤكد أنّ تركيا كانت واعية تماماً لحالة الفراغ الذي يجب ملؤه. إنّ خيار الجولاني وجنوده من هيئة تحرير الشام هو الذي يحتاج هنا إلى بعض التفسير. لو كان ملء الفراغ يقتصر على إعادة رسم الحدود في ريف حلب الشمالي، لكان الجولاني أنسب خيار. هو وتنظيمه مصنّفان دوليًا على أنهما عناصر إرهابية ذات علاقة بالقاعدة، لكن جنوده مدربون ومنضبطون وقادرون على تنفيذ عملية محلية قد تكوت شرسة ضدّ بقايا حزب الله في حلب. فهل كان الجولاني وقواته وحيدين في المعركة؟ الجميع يركز على الجولاني اليوم كمحرّر لسوريا، لكن نوعية عملية ردع العدوان التي استعادت حلب ومن ثم حماة لا يمكن أن تكون إلا من تخطيط ودعم قوات نظامية.

إنّ اختيار بنك الأهداف، استخدام المُسيّرات في عمليات قصف جراحية، تحديد أولوية كلّ هدف، التنسيق بين القوات المهاجمة، كلها عناصر لا تقوى عليها إلا دول. لكن، إذا كان تحرير حلب وحماة مخطّطاً لهما، فهل كان الإستمرار حتى دمشق نتيجة تخطيط مسبق أم نتائج غير متوقّع لعملية محدودة وجريئة؟ لن نعرف هذا إلّا بعد مرور زمن. إنّ ما حدث بعد حماة مهم إلى درجة تجعل من قرار اختيار الجولاني غير مهم. نعرف الآن أنه موجود، وأنّه وجه تحرير سوريا وسقوط نظام الأسد. إنه اليوم معطى من معطيات الواقع.

عملية تحرير حمص بدت مرتجلة، واستعجال الجولاني التوجّه نحو دمشق يدل على أنّ سرعة سقوط النظام كانت غير متوقّعة

عملية تحرير حمص بدت مرتجلة، واستعجال الجولاني التوجّه نحو دمشق يدلان على أنّ سرعة سقوط النظام كانت غير متوقّعة. لكن سقوط النظام كان أكيدًا. روسيا لم توفر أيّة حماية جوية لقوات النظام، لم تحرّك إيران ساكنًا لا في حلب ولا في دمشق، لم تحصل مواجهات عنيفة مع قوات حزب الله، بدت قوات النظام في حالة تراجع وانسحاب دائمة، التخلّي عن دمشق حتى قبل أن تصل قوات الجولاني، كلّ هذه الأحداث تدل على أنّ الأسد كان يعرف نهايته. ولزيادة الوضع تعقيدًا، فإنّ قوات الجولاني لم تكن أول من دخل دمشق ولا هي سدّدت أيّة ضربة قاضية لنظام الأسد.

لقد دخلتها قبله قوات المعارضة الموجودة في التنف شرق سوريا، بالإضافة إلى قوات جاءت من الجنوب منسوبة إلى غرفة عمليات جنوبية مزعومة. لم تحصل حالات فوضى أو قتل أو ثارات، دوائر الدولة في دمشق كانت فارغة، إسرائيل أمضت يوم أمس تقصف عشرات المواقع في محيط دمشق وجنوب سوريا، كلّها مؤشّرات على انتقال سلمي للسلطة. ولذلك فإنّ التركيز على الجولاني اليوم يبدو واجهة إعلامية. لكنه من سيتعامل معه الجميع كقوّة الأمر الواقع. وهكذا تبدأ مرحلة الإنتقال في سوريا.