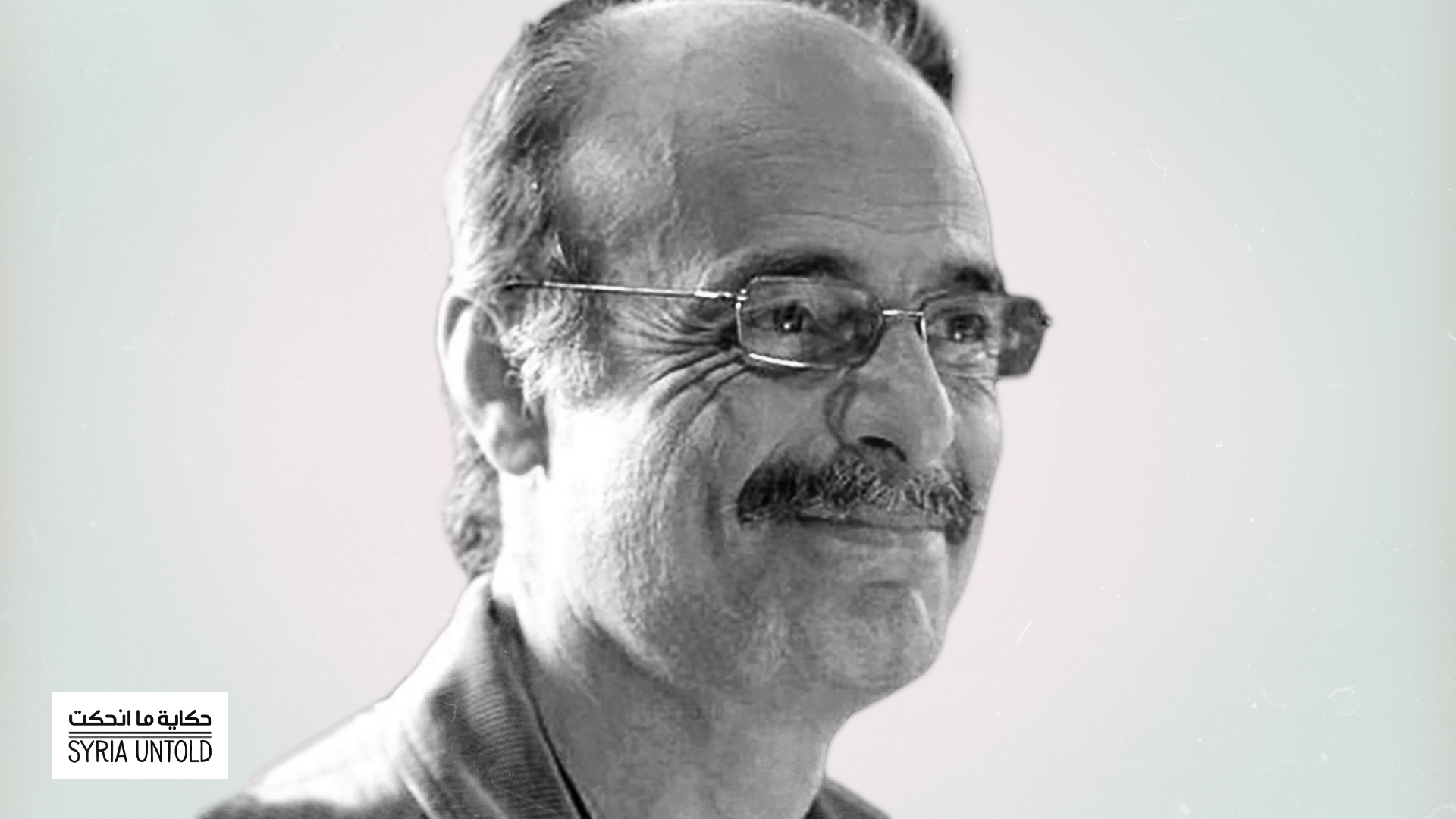

من الصعب على المرء أن يكتب مقدمة لحوار مع شخصيّة يحبها، فكيف حين تكون هذه الشخصيّة إحدى البطلات الشخصيات لمن يحاول الكتابة هنا.

لا أعرف ما الذي دفعني لطلب إجراء الحوار مع رندة بعث، كنتُ أعرف بأنّ الأمر صعبٌ عليّ وعليها، وذلك بسبب العلاقة الخاصة التي تجمعني بها وبعائلتها، لكنني قررتُ المضي قدمًا، محيّدًا مشاعري الشخصيّة وواضعًا نصب عيني التركيز على عملها في الترجمة وعلى علاقتها بالثقافة العربيّة وهي من نقل عشرات الكتب من اللغة الفرنسيّة إلى لغة عربيّة متينة جزلة.

تعمل رندة بعث في الترجمة منذ عشرات السنين، في لغتها بساطة وقوة. متمكنة في اللغة التي تنقل منها ومتمكنة في اللغة التي تنقل إليها. تقول بعث في حوارها معي "كثيرًا ما كنتُ وأنا في الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمري أترجم إلى العربيّة ما أحبه من كتاباتٍ أو أغانٍ فرنسيّة. وقد أتقنتها قدر ما يستطيع أجنبيٌ أن يتقنها، كما أنّ اللغة العربيّة دخلت في تكويني منذ طفولتي الصغيرة، لأنني نشأت في بيتٍ يعشق هذه اللغة ولا يتسامح مع ارتكاب الأخطاء فيها".

لم تبخل عليّ بإجاباتها، رغم إلحاحي وطلباتي الكثيرة، ورغم الفترة الصعبة (على الصعيد الشخصيّ) التي مرّت بها مؤخرًا. تعيش رندة بعث في دمشق، مدينتها التي تُحّب، فكان تواصلنا يتم عن طريق تطبيقات المراسلة (فيسبوك مسنجر وواتساب) وعن طريق البريد الإلكتروني، فضلًا عن بعض الاتصالات والرسائل الصوتيّة.

حاولت أن يخرج هذا الملف بأكثر الصيغ حياديّة، بعيدًا عن عين المحب التي أنظر بها إلى رندة بعث. وعساي أن أكونُ قد وُفقت بما فعلت.

ما الذي يعنيه العمل في الترجمة في سوريا في هذا الوقت، حيث الغلاء وفقدان المواد الأساسيّة اللازمة للحياة بعد سنوات طويلة من الحرب، أُنهكت فيها البلاد وأهل البلاد؟ وما هي القيمة المضافة التي قد تضيفها الثقافة أو الترجمة في بلاد يأكلها الفقر؟

أعمل في الترجمة منذ عشرين سنة تقريبًا بشكل احترافي، أي أنّها مورد رزقي. في السنوات العشر الأولى، كنت أصنع لنفسي مكانةً وأثبت قدميّ. بعد أن تحقق لي ما أردته بفضل المثابرة والالتزام والجهد المتواصل، أتت السنوات العشر الثانية وكنتُ حينها قد بدأت لتوي دراسة الماجستير في المعهد العالي للترجمة والترجمة الفوريّة.

عشت سنتيْ الدراسة في المعهد مع زملائي الطلاب -كان معظمهم من جيل أولادي- فكنتُ شاهدةً على ما يعيشونه من قلق وألم وحيرة واندفاع، وكذلك ما ظهر عليهم أحيانًا من تعصب وانجراف خلف الأقاويل والشائعات والاستفزازات.

خالد خليفة: لستُ حارسَ المقابر لكنني حارسُ الأرواح

03 شباط 2021

درست في المعهد للحصول على ماجستير في الترجمة الفورية لعلمي أنّ "السوق" في سوريا شبه محتكر، وارتأيت أنّ دراستي فيه سوف تعرّف الأساتذة بقدراتي في هذا المجال. لكن أُغلق مجال الترجمة الفورية على نحوٍ شبه كامل بعد 2011، فأصبحتُ أدرّس الطلاب في المعهد بعد تخرجي منه، وعدتُ للترجمة التحريريّة.

للأسف، دور النشر السوريّة متعثرة اليوم في غالبيتها العظمى ولا تعطي المترجم الجديد، ولا القديم المتمرس، حقّه المادي. لكن، من حسن حظي أنا أنّني، عندما تفاقم سوء الوضع الأمنيّ والماديّ، كنتُ قد رسخت قدميّ في هذا المجال، ونشرتُ عددًا معتبرًا من الكتب، وباتت دور النشر خارج سوريا تعرض عليّ العمل لصالحها، لترجمة كتبٍ لها قيمة معرفيّة مضافة بالنسبة إليّ وللقارئ العربي.

أعكف حاليًا على ترجمة روايةٍ لكاتبةٍ من أميركا الوسطى، تمتاز بخصوصيّة أسلوبها عمّن قرأتُ لهم سابقًا. وأعتقد أنّ ترجمتي لرواياتٍ أخرى للكاتبة عينها ستكون أكثر سلاسةً وأسهل تناولًا بالنسبة لي من هذه الرواية.

شخصياً أتدبر أموري حتى الآن. أما المترجمون الجدد، وبينهم متميزون جدًا، فلا يتمكنون من الحصول على ما يسد احتياجاتهم إذا ما اقتصروا على العمل لصالح دور النشر المحليّة أو وزارة الثقافة. لذلك تراهم يعملون في مهنٍ أخرى، أو أنّهم توجهوا نحو الترجمة المحلفة. وقد لفت نظري أنّ عددًا كبيرًا من طلابي تقدّموا لمسابقة الترجمة المحلفة، ونجحوا جميعًا.

أما عن الشق الثاني من السؤال، فأرى أنّ مهمة الثقافة بكلّ أشكالها تهذيب النفس. خذ الموسيقى والمسرح والسينما والغناء، وانظر كيف تسابق الشباب والشابات على حضور الفعاليات التي تتضمنها في عز تساقط القذائف على مدينة دمشق (وأنا أتحدث عنها لأنّني عشتُ فيها كلّ سنوات الحرب ولا زلتُ أعيش فيها رغم الأزمات التي يعيشها سكانها).

في مجال اختصاصي، يقول لي طلابي إنّ ما نقلته لهم من ثقافة قد وسّع أفقهم وفتّح أذهانهم على أمورٍ ربما لم تكن لتخطر على بالهم. وحتى اليوم، تربطني بهم علاقة محبة وثقة وتعاون على جميع الأصعدة، أو هكذا يخيل لي!

تترجمين عن الفرنسيّة منذ سنوات طويلة. كيف ترين حركة الترجمة من اللغة الفرنسيّة إلى اللغة العربيّة، وهي من أكثر اللغات التي تُترجم إلى العربيّة؟ وبالمقابل، كيف ترين حركة الترجمة من العربيّة إلى الفرنسيّة بما أنّك تعرفين فرنسا جيدًا؟

أرى أنّ الترجمة عن الفرنسية تراجعت كثيرًا لصالح الإنجليزيّة عمومًا، وربما الإسبانيّة في مجال الأدب. للأسف، بعد إغلاق المركز الثقافي الفرنسي بدمشق، بات الاطلاع على أحدث الإصدارات، من كتب ومجلات وموسيقى وأفلام وغيرها، شبه محصور بمن يسافر إلى لبنان (حتى ما قبل سنة من الآن) أو إلى فرنسا. كان المركز الفرنسي نافذةً للثقافة والفكر الفرنسيين، كما كان يدعم ترجمة بعض الكتب.

لكنّ مجال الترجمة لا يقتصر على الكتب، فثمة دراسات ومقالات وأيضًا عقود ومرافعات وغيرها، تحتاج إلى الترجمة. غير أنّ حجم هذا النوع من الترجمة من الفرنسيّة إلى العربيّة ضئيل مقارنةً بالترجمة من الإنجليزيّة، فالإنجليزيّة أصبحت لغة التجارة والصفقات والأبحاث والدعاية والإعلان وغيرها.

أمّا الترجمة من العربيّة إلى الفرنسيّة، فهي شبه محصورة على ما أظن في "سلسلة سندباد" التي يُشرف عليها "فاروق مردم بك"، وتصدر عن دار "آكت سود"، وهي تكاد تكون متخصصة بترجمة الأدب العربي إلى الفرنسيّة، وإن كانت قد أضافت إليها ترجمة مواضيع مرتبطة بالثقافة الإسلاميّة عمومًا وبالكتّاب الشباب، ولاسيما النساء.

شخصيًا، الكتاب الوحيد الذي ترجمته من العربيّة إلى الفرنسيّة هو في الحقيقة كتيّب عن قلعة الحصن. لي ترجمات لا بأس بعددها من العربية إلى الفرنسية، لكنها ليست من النوع الذي يُنشر مع اسم المترجم (عقود، دراسات، مرافعات، إلخ).

أحاول في هذه المقابلات التي بدأت بإجرائها مؤخرًا التركيز على الأدب السوريّ وعلى صنّاع الأدب السوري، وهناك سؤال يدور في ذهني منذ بداية تفكيري بهذه الحوارات. هل يندرج المترجمون السوريون والمترجمات السوريات ضمن خانة صنّاع الأدب السوري وصانعاته؟ وأقصد هل تكون الترجمة إلى لغة بلد ما، مشاركة في صناعة أدب هذا البلاد، أم هو “أدب دخيل”على، أو “أدب مواز” لـ، “أدب البلد”؟

الترجمة الأدبية جزءٌ من الكتابة الأدبيّة في رأيي. لكنني لست مع أن يطغى أسلوب المترجم على نصّه، بل مع أن يسعى إلى نقل أسلوب المؤلف قدر الإمكان. للأسف، ثمة مترجمون يضعون بين أيدينا رواياتٍ تجعلنا نعتقد أنّ أسلوب كتّاب عدّة هو أسلوبٌ واحد، لأنّ أسلوب المترجم هو الطاغي. لذلك، لن تكون الترجمة الأدبيّة إضافةً إلى "أدب البلد" كما أسميتَه في سؤالك أو الأدب العربي إذا كان المترجم يقوم بنقل الرواية إلى اللغة العربيّة إلا في حال استطاع نقل أسلوب المؤلّف الأجنبي، وهو أسلوبٌ يختلف بين كاتبٍ وآخر، وبين بلدٍ وآخر.

السرديّات السوريّة في مرآة الآخر. ما الذي غيّرته المنافي في سردياتنا؟

26 كانون الثاني 2021

السينما السورية في المنفى: حوار مع صانع الأفلام: عروة النيربية (16)

06 كانون الثاني 2021

عطفًا على ذلك، أجد أنّ ترجمة روايات الكاتب عينه على يد المترجم عينه أمرٌ قد تكون له مفاعيل إيجابيّة. على سبيل المثال، أعكف حاليًا على ترجمة روايةٍ لكاتبةٍ من أميركا الوسطى، تمتاز بخصوصيّة أسلوبها عمّن قرأتُ لهم سابقًا. وأعتقد أنّ ترجمتي لرواياتٍ أخرى للكاتبة عينها ستكون أكثر سلاسةً وأسهل تناولًا بالنسبة لي من هذه الرواية.

كيف ترين الثقافة الناطقة/ المكتوبة باللغة العربيّة في الوقت الحالي؟ وكيف يمكن لمثقفين يعيشون في بلدان الحرب مثل سوريا واليمن وليبيا من التواصل مع حركة الثقافة العربيّة والعالميّة؟ هل تشعرين بالعزلة الثقافيّة في سوريا؟

لست على اطلاعٍ على كلّ ما يُنتج في البلدان العربيّة حاليًا. فلا وقتي ولا ظروفي تسمح بذلك. لكنّني أرى أنّ أيّ فعلٍ ثقافي، ولاسيما في بلدانٍ تعيش حربًا، ضرورةٌ ملحّة.

أذكر عندما أقام يوسف عبدلكي منذ بضع سنواتٍ معرضه في إحدى صالات دمشق وكيف انبرى بعضهم لمهاجمته، بسبب مصادفة تزامن افتتاح المعرض مع حسم النزاع في حلب.

الأهمّ هو أنّني عادةً لا أعمل إلّا في ما أحبّ عمله. فقد أحببتُ مهنة الصيدلة المخبريّة وأزعم أنني كنتُ ناجحةً فيها؛ كما أنّ الترجمة لطالما كانت "الهوى" بالنسبة إليّ مذ كنتُ في مطلع العقد الثاني من عمري.

تُرى هل كان ذهابي مع من ذهبوا لحضور الافتتاح فعلًا مشينًا يجب عليّ الاعتذار عنه أم أنّه حاجةٌ للشعور بإنسانيتي وبأنّ مشاعري وأحاسيسي لم تتبلد؟ هل حضور حفلٍ موسيقي أو مسرحية ترفٌ أو لامبالاة أم أنّه تجديدٌ للطاقة، نحتاجه كي نتمكن من الاستمرار في ظروفٍ أقلّ ما يُقال عنها إنها غير إنسانيّة؟ أنا مع الرأي الثاني. فلولا تلك الفسحات من الثقافة، لأحسستُ بأنّني مجرد آلةٍ لا غير.

أمّا عن التواصل مع حركة الثقافة العربيّة والعالميّة، فهو متاحٌ طالما توجد وسائل تقنية تسمح به، ولاسيما الإنترنت. والأجيال الجديدة تعرّف من هم في مثل سنّي بالتجارب الجديدة. وطالما أنّ الإنترنت موجود، فلا أشعر بالعزلة الثقافيّة وأنا في سوريا.

أعرفكِ منذ وقت طويل. وأعرفُ بأنّك أمٌ عظيمة، حتى لو لم توافقي معي، وأعرفُ أنّك أمٌ لأصدقاء أولادك مثلما أنتِ أمُ أطفالك، وأعرف بأنّ كثيرين من أصدقاء أولادك تمنّوكِ أمًا لهم. في الوقت الذي نعيش فيه في زمن ذكوري تنتشر فكرة إنّ الأم الجيدة لا تستطيع أن تعمل. وأنت أم عظيمة وقمت بترجمة حوالي عشرين كتابًا حتى الآن، فضلًا عن عملك في التدريس وعن عملكِ الأصلي كصيدلانيّة مخبريّة. كيف استطعتِ أن توفقي بين كلّ هذه الأشياء؟ كيف امتلكتِ الوقت؟

أشكرك بالطبع على مديحك لي بخصوص أمومتي، وأعتقد أنّك وصفتني بعين المُحب، وهي عينٌ تجانب الموضوعيّة في معظم الأحيان.

نأتي إلى القسم الثاني من هذا السؤال: تصحيحًا لمعلوماتك، تجاوزت منذ سنوات رقم العشرين كتابًا مترجمًا. أمّا كيف استطعت التوفيق بين كوني أمًا وعملي وكيف امتلكتُ الوقت، فجزءٌ من هذه الاستطاعة وهذا الامتلاك يعود إلى نشأتي في بيتٍ يقدّس الوقت ويعرف كيف يستغله، في أوقات الجدّ وأوقات الراحة واللهو بالقدر عينه.

ثمة جزءٌ آخر يعود لدراستي الصيدلة. فهذه المهنة تعلّم المرء الدقّة واستغلال الأوقات الضائعة في شيءٍ مفيد.

الأهمّ هو أنّني عادةً لا أعمل إلّا في ما أحبّ عمله. فقد أحببتُ مهنة الصيدلة المخبريّة وأزعم أنني كنتُ ناجحةً فيها؛ كما أنّ الترجمة لطالما كانت "الهوى" بالنسبة إليّ مذ كنتُ في مطلع العقد الثاني من عمري، مع تعلّمي اللغة الفرنسيّة.

كثيرًا ما كنتُ وأنا في الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمري أترجم إلى العربيّة ما أحبه من كتاباتٍ أو أغانٍ فرنسيّة. وقد أتقنتها قدر ما يستطيع أجنبيٌ أن يتقنها، كما أنّ اللغة العربيّة دخلت في تكويني منذ طفولتي الصغيرة، لأنني نشأت في بيتٍ يعشق هذه اللغة ولا يتسامح مع ارتكاب الأخطاء فيها.

هذا الإتقان أساسٌ في سيرورة الترجمة. ثمة عاملٌ أساسيٌ مهم، هو أنني تلقيت مساعدةً لا تقدر بثمن من "حماتي" التي كانت تهتم بأطفالي عندما كانوا صغارًا، فأذهب إلى عملي وأنا مطمئنة عليهم. وعندما امتهنت الترجمة، كانوا قد كبروا وتعلموا الاعتماد على أنفسهم.

شهادات في رندة بعث وحياتها

"الأمانة" الدرس الأهم الذي طالما حرصت أن نتعلمه

عندما أذكر اسم الأستاذة "رندة بعث" (مدام رندة كما نناديها) تتبادر إلى ذهني فورًا هذه الجملة، فقد حرصت على تذكيرنا دائمًا بأن ما يحفظ سمعتنا كمترجمين هي أمانتنا في نقل المعلومة وفي ترجمتها.

درّستنا الأستاذة رندة مادتي الترجمة والتعريب في السنة الثانية من ماجستير الترجمة التحريريّة في المعهد العالي للترجمة والترجمة الفوريّة. كانت دروسنا معها ممتعة ومفيدة، نصوص منوعة تاريخيّة وجغرافيّة واقتصاديّة، عقود وخطابات والكثير الكثير من المفردات.

لكلّ نصّ حكاية وربما لكلّ جملة أو لكلّ كلمة قالتها، وكلّ حكاية هي خلاصة خبرتها في الحياة والعمل كمترجمة. معها سنتعرف على كثير من الشخصيات بطريقة مختلفة: كتّاب وممثلون وشعراء. ستُشعركَ أنّهم حقيقيون، أنّهم أصدقاء وليسوا حبرًا على ورق.

حازمة فيما يخص الواجبات والدروس واللفظ الفرنسي للكلمات، وتركيب الجمل باللغتين العربيّة والفرنسيّة، لكنها في الوقت نفسه قريبة من الجميع كصديقة قديمة نعرفها منذ زمن بعيد. تدعونا ابتسامتها الهادئة لنكون معها على طبيعتنا، وتغرينا خبرتها في الحياة والعمل لنثق بنصائحها (حتى على المستوى الشخصي) كما أنّها حريصة كلّ الحرص على إتاحة فرصة العمل بالترجمة لمن تجد فيهم الكفاءة.

كانت تسألنا دائما إن كان أحدنا يسكن على طريقها فتوصله معها بسيارتها، ذهبتُ بصحبتها مرات كثيرة إلى المعهد، ومرة من أجل تناول غداء "حلبي" عند إحدى زميلاتي في المعهد. زارتني في بيتي وزرتها في بيتها.

مدام رندة الأستاذة المعطاء و الصديقة الودود، شخصيّة غنيّة بكلّ معنى الكلمة.

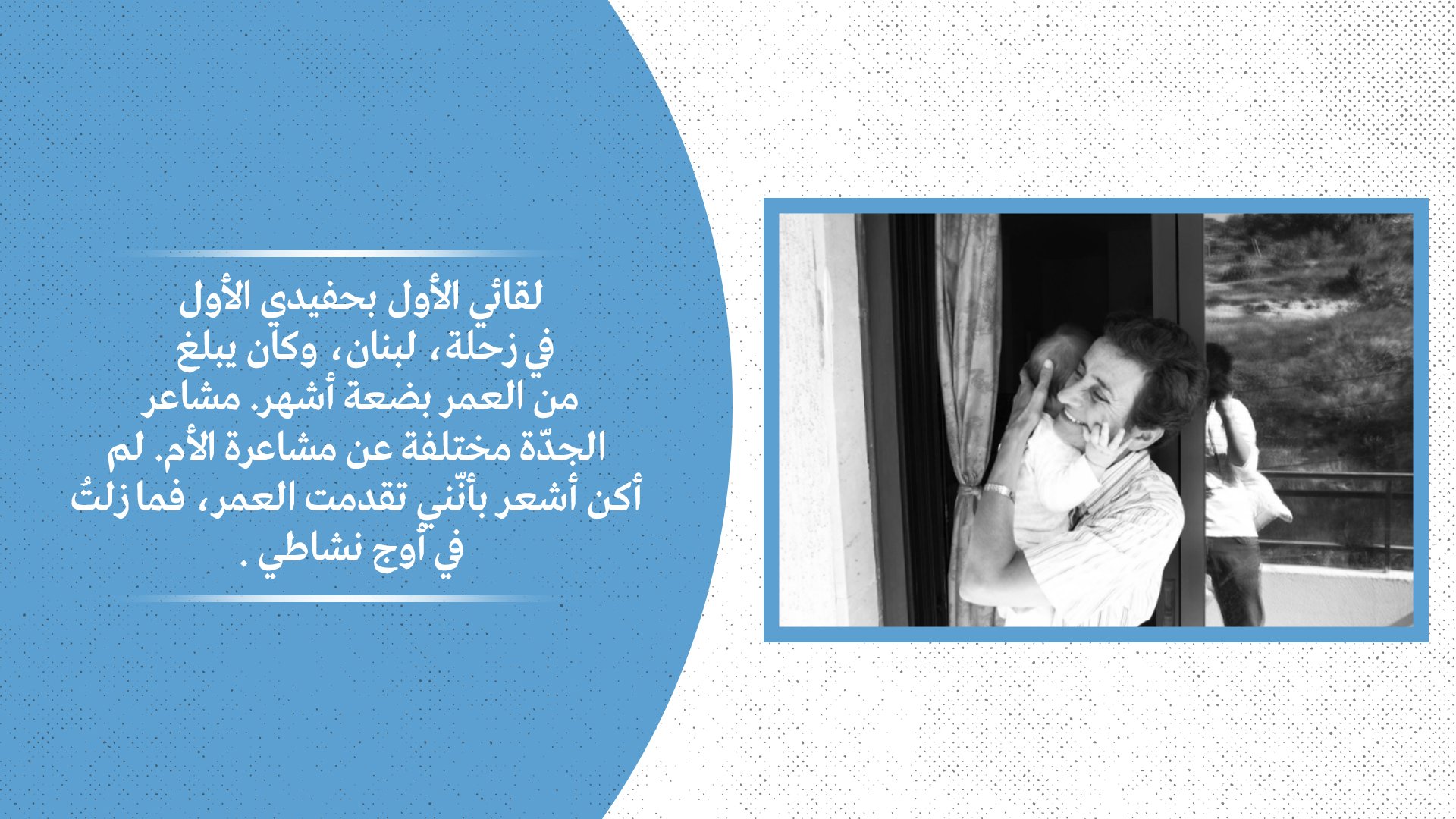

أتممت عامي الرابع عندما انتهت الثمانينات، لا أمتلك ذاكرة متماسكة من تلك الفترة بل مجرد ومضات: دود الربيع على أصابعي، صوت ريح مصياف يصمّ أذنيّ، شكل مستعمرة البكتيريا تحت مجهر مخبر والدتي، إبرة "الفراشة" التي استخدمتها كي تسحب من دمي من أجل اختبارات دوريّة.

أتعرّف على أبي في زيارة إلى سجن صيدنايا العسكري. العتمة، انقطاع الكهرباء في المدينة، أمّي تشغّل "لوكس" الغاز ذو الصوت المميّز، وتبدأ بالقراءة لنا وهي تحيك الصوف. أتذكر صوتها في العتمة يروي لنا قصّة لا يمكنني قراءتها لأنّها بالفرنسية.

قصّة "الأمير الصغير" الشهيرة، يعيش على كوكبه الخاص ويزور الأرض فيستغرب طبائع البشر. الأمير الحالم المختلف المعزول الخائف. كنتُ أحسده على كوكبه، وأحسد أمّي على معرفتها بالفرنسيّة.

اليوم، بعد ثلاثين عاماً، أتذكر فأحسدها على صبرها وقدرتها على الحبّ في أحلك اللحظات، كطفل، لم أفهم حربها، ولم أفهم عمق الظلام الذي حاربته أمّي كلّ يوم، بنت لنا عالماً جميلًا في مدينة صغيرة وسط بلد بين حربين لنحصل على أكبر قدر ممكن من "العاديّ" في طفولة لا تشبه شيئًا عاديًا.

هل كانت "الأمير الصغير" أوّل ترجماتها؟ ربّما لا، لكنّها قد تكون أثمن الترجمات بالنسبة لي، لأنّها تلخّص أصعب ما قامت به أمّي، صنعت عائلة وحمتها وعلّمتها الحبّ رغمًا عن كلّ شيء.

منذ نحو عشرين عامًا كان لقاؤنا.

شاءت الصدفة أن يتقاطع مسارا حياتينا المختلفان في صف الترجمة في المركز الثقافي الفرنسي بدمشق: سيدة لطيفة، حلوة المحيا، ذات نظرة رقيقة وابتسامة حزينة.

قلة من الناس تستأثر باهتمامك منذ اللحظة الأولى. كانت رندة لا تزال تحت وطأة حادث السير الذي أفقدها، قبل أقل من سنة، زوجها وعانت بسببه هي وأصغر أبنائها من إصابات عديدة. هذا ما أخبرتني به عندما سألتها، بعد تردد، عن سبب ارتدائها ملابس الحداد. سرعان ما نشأت بيننا، بالرغم من شخصيتينا المتباينتين، مودّة وعلاقة وجدانية، وبتّ أشعر، على حداِثة تعارفنا، أنها صديقة قديمة وحميمة. أحببت صراحتها وصدقها وجرأتها في التعبير عن رأيها، والثقة التي توحي بها طريقتها البعيدة عن الزيف والتكلف. ولم أخفِ دهشتي من قوة عزيمتها على تحدي المأساة والمضي إلى الأمام بإصرار ليس بمقدور الكثيرين امتلاكه.

ما روته لي عن تفاصيل التجربة الأليمة الأولى التي مرّت بها كان له تأثير كبير تغلغل في أعماق نفسي. كفاحها في الفترات الصعبة، تحمّلها لجميع الأعباء والمسؤوليات التي ألقتها الظروف القاسية على كاهلها كأم لثلاثة أبناء، وتصديها لتلك الظروف بصلابة ودرجة مذهلة من الثبات، جعلت منها في نظري مثالًا للشجاعة.

كانت صداقتنا قد نمت واشتدت أواصرها عندما عرضت عليّ مراجعة كتاب تقوم بترجمته؛ وافقت بسرور مشوب بخوف التجربة الأولى. كانت تتمتع بقدرات متميزة في هذا المجال، فهي تمتلك ناصية اللغتين الفرنسيّة والعربيّة يضاف إليها ذكاء وثقافة وسعة اطلاع وشغف بالعمل. عملنا معًا بإحساس جميل وبانسجام وتناغم وحماس كبير. نجح كتابنا الأول؛ ولم يكن الأخير، بل تلاه كتاب ثان وثالث ورابع. عملُنا معًا قرّبنا أكثر وأكثر؛ كنا نترافق لحضور الأفلام والندوات ومختلف النشاطات الثقافيّة، وكنا نقرأ ونتبادل الرأي ونتناقش حول الله والدين والسياسة والتاريخ والأدب، نقاشات هزت بعضًا من أفكاري وحرّضت لديّ رغبة البحث عن إجابات شافيّة.

ثم افترق دربانا في الترجمة، وباعدتنا الأيام، وأتت ظروف المأساة السوريّة لتضيف إلى البعد بعدًا، فلم نعد نلتقي إلا كلّ حين.

حين أعود اليوم إلى الوراء، مسترجعة شريط الذكريات، يتداعى ذلك كلّه إلى ذهني، وأشعر أنّي مدينة بالشكر للصدفة التي جمعتني بها، وأنّي سأظل ممتنة لرندة لمساعدتي في الدخول إلى عالم الترجمة الذي شكّل محطة مفصليّة وفارقًا كبيرًا في حياتي.

لقد كنت وما زلت وسأبقى دومًا فخورة بصداقتها.