(هذا المقال جزء من سلسلة مقالات عن التصوير الفوتوغرافي والمصورين/ات العرب/ات، بتمويل من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، من إعداد المحرّر الضيف المصوّر مظفّر سلمان)

عندما جلست لأكتب عن تجربتي مع التصوير في فلسطين، انتابني حزن كبير وخوف أكبر عندما أدركت أنّي لم أصوّر فلسطين قط. في الحقيقة، لمّا كنت صغيرة كانت هويتي الفلسطينية مرتبطة بأبي، أبي فلسطيني إذا أنا فلسطينية، أبي يحميني إذا هو وطني، أبي يدللني ويكسيني إذا هو بلدي.. هكذا كان مفهومي لكوني فلسطينية، فعندما يسألوني: "شو إنتي؟" كنت أقول: فلسطينية! فيقولون ليش؟ فأقول: "عشان أبوي فلسطيني".

وحتى يومنا هذا أسمع الكثير من الأطفال هنا يعرّفون أنفسهم بناء على هويّة أبيهم. لكن حين أدقّق أكثر بهوية والدي، أجد أنّي كنت أحبّ حُبّه لنا، كنت أُحبّ كيف كان يستيقظ كل صباح في الساعة الخامسة صباحا ليجهّز لنا طعام الإفطار قبل ذهابنا إلى المدرسة وقبل أن تستيقظ أمي لتذهب إلى العمل. أبي الرجل الحنون الذي كان يشتري لنا كعكاً وفلافلا كلّ يوم أحد، أبي الرجل الذي كان يأخذنا في الليل إلى القدس لتناول مناقيش بيض وزعتر.

الحنين إلى حلب

أن تكون جزائريا... تشريح فوتوغرافي

22 تشرين الثاني 2021

هذا هو أبي، وهذه هي فلسطين بالنسبة لي، أو هكذا كانت إلى أن اقتحم جنود الاحتلال بيتنا في إحدى الليالي واعتقلوا والدي فغاب عنّا لمدّة سنتين، وغاب معه الشاي، وغاب طعام الإفطار والكعك والفلافل وغابت روح أمي.

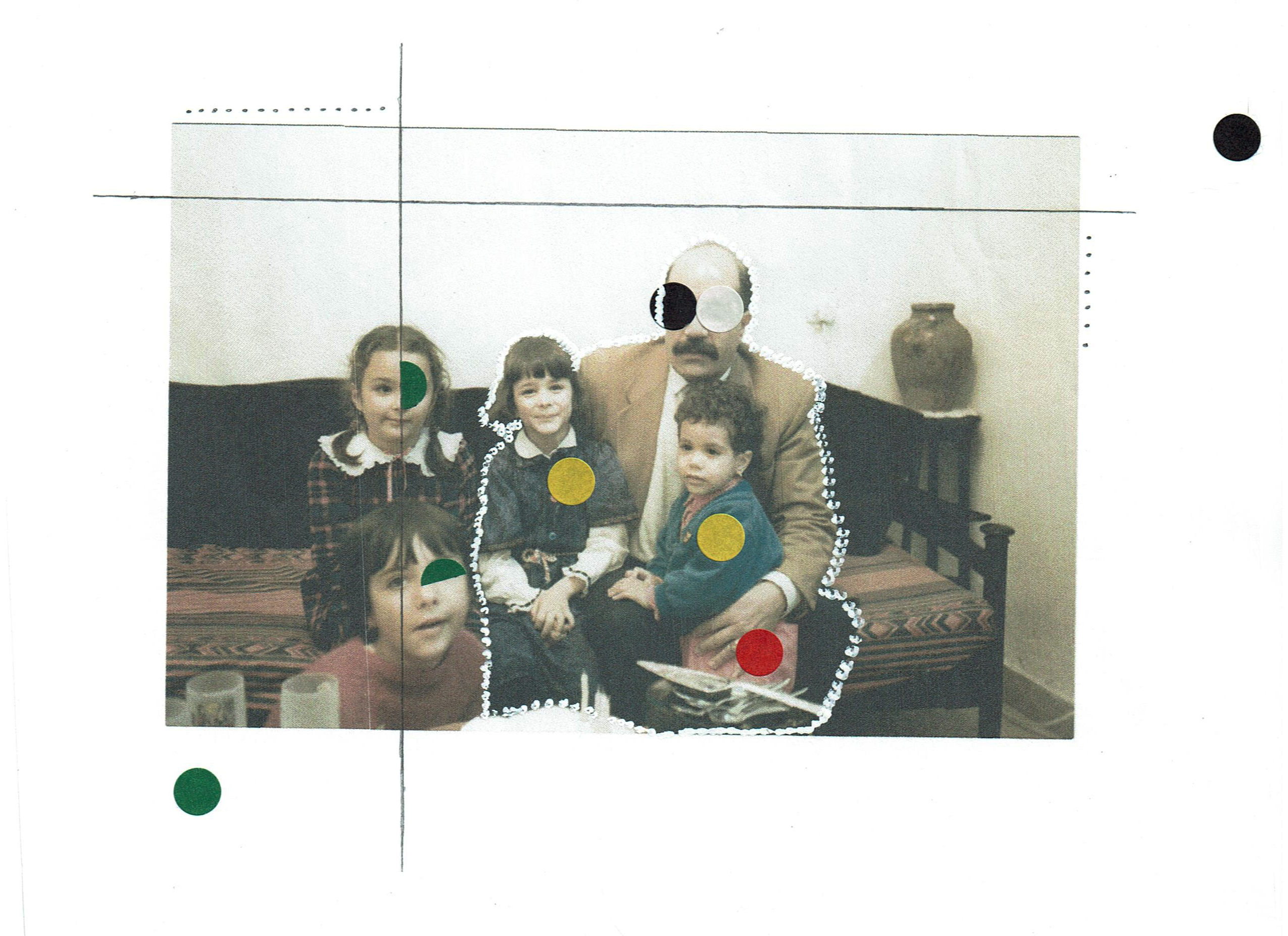

عندما عاد أبي من السجن رأيته نحيفًا مع لحية طويلة. أمتلك صورة من ذلك اليوم بعد خروجه، حيث كان يجلس ويلعب مع ابنة عمي التي ولدت وهو في السجن، فيما أنا جالسة على الأرض أنظر إليه بكل حب، دون أن أفهم ما كانت تعنيه عودة أبي بهذا الشكل.

مع مرور الوقت بدأت ألاحظ عدم قدرة أبي على النوم، كان يستيقظ في الليل ويقضي ساعات أمام التلفاز، كان يعاني من قحة مزمنة عجز الأطباء عن تفسيرها. شيئاً فشيئاً رأيته يفقد اللمعة في عينيه، بات متعكّر المزاج. لم نعد نصرخ أو نضحك أمامه، كما لم نعد نبدي رأينا بالأكل على مائدة الطعام أو حتى نسمح لأنفسنا بإنهاء الوجبة بأكملها، وعندما كان يعود من العمل كان هدوءٌ حذر يعمّ البيت.

في عمر ال١٦ سنة تركت البيت وغادرت فلسطين لأكمل دراستي في الخارج. طوال تلك السنين كنت أشعر بالفقدان، كنت أشعر بالحنين إلى الوطن، بالرغم من الزيارات العديدة التي كنت أقوم بها إلى فلسطين. وكنت أشعر بفراغ وخوف لم يتركاني منذ تلك الليلة التي اقتحم فيها جيش الاحتلال بيتنا. فأنا لا أستطيع النوم دون إقفال باب الغرفة بالمفتاح، قضيت عدّة سنوات في المهجر، في دوامة الفقدان والحنين، حتى قررت العودة بشكل دائم إلى فلسطين قبل ٣ سنوات لأعمل كمصوّرة صحافية وأقوم بتغطية قصص ومواضيع لا يتطرّق لها الإعلام بشكل كاف.

أجلس اليوم وأبحث عن صورٍ أو قصة صوّرتها هنا وتعكس تجربتي مع فلسطين، لأجد نفسي عاجزة عن إيجاد أي مشروع يعكس ذلك بكل صدق. قلت لنفسي: لا بد أن أسأل نفسي بعض الأسئلة التي ستقودني إلى هذه الصورة أو هذا المشروع... دون جدوى. ثم وبكل غضب سألت نفسي: "شو إنتي يا بنت؟!"، وبتلك اللحظة أدركت عدم قدرتي على اختيار الصورة المناسبة التي تتحدث عن فلسطين بالنسبة لي.

حياة على ضفاف النهر

23 نيسان 2022

لماذا تصوّر؟!

19 شباط 2021

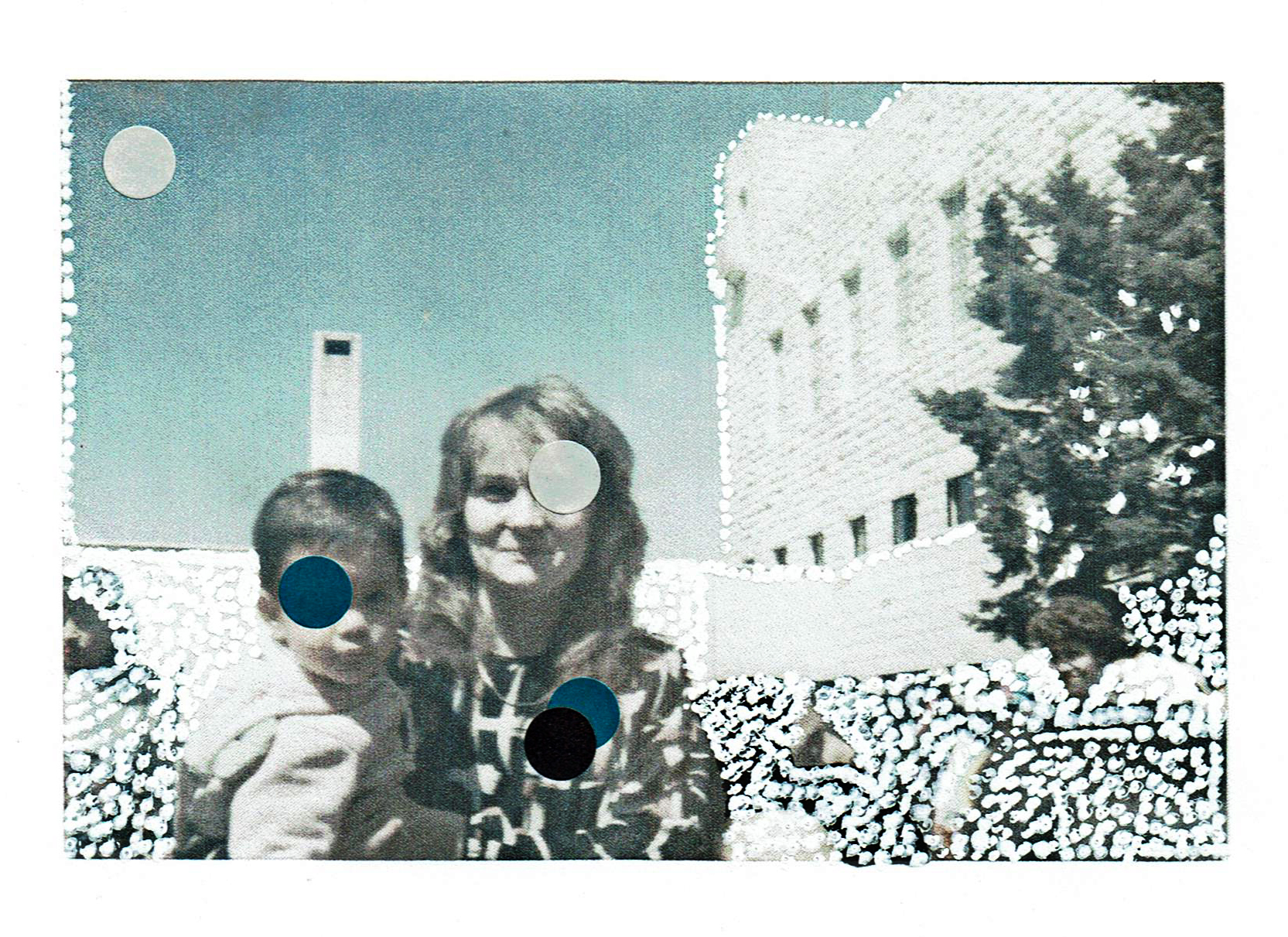

"شو أنا؟ أنا فلسطينية؟ ليش؟ عشان أبوي فلسطيني. فرجيني أبوكي! فش عندي صورة!! هذه هي ببساطة كل المعادلة. فأنا لا أمتلك أي صورة لأبي منذ أن بدأت العمل بالتصوير. إذا، وعلى حسب مفهومي من أيام الطفولة، أنا لا أملك صورة لهويتي. في الحقيقة الصورة الطاغية على باقي الصور هي صورة والدي المفقودة. صورة والدي الذي كان يحضر لنا الشاي الأسود كل صباح، صورة والدي الذي كان يجمع الفتات عن المائدة ليطعمه للطيور. هذه الصورة التي غيّر معالمها الاحتلال تماما كما غيّر جغرافية فلسطين، فلم تعد تضاريس عائلتنا ما كانت عليه.

كم أرغب بالتقاط صورة له تعكس واقعاً نفتقده كثيرا، كم أرغب بالتقاط صورة له وهو يتمشّى سعيدا في شوارع القدس، كم أرغب بالتقاط صورة له بين الأشجار في ذلك الجبل الذي لم يعد جبلنا بل أصبح مستوطنة. كم أرغب بالتقاط صورة له وهو ضاحك أو مبتسم. كم أرغب بالتقاط صورة له كما هو، وليس كما جعله الوضع السياسي.

أنتظر كل يوم عودته، فيعود من دون نفسه، فأنتظر يوما آخر عساها روحه تحرّرت وأعادت البهجة والسعادة إلى وجهه، فأعود أنتظر وأنتظر حتى يتسنّى لي التقاط صورة لوالدي، صورة تعيد لي ما سلب من طفولتي، على أمل أن تعيد معها الوطن والرجل المغيّب.