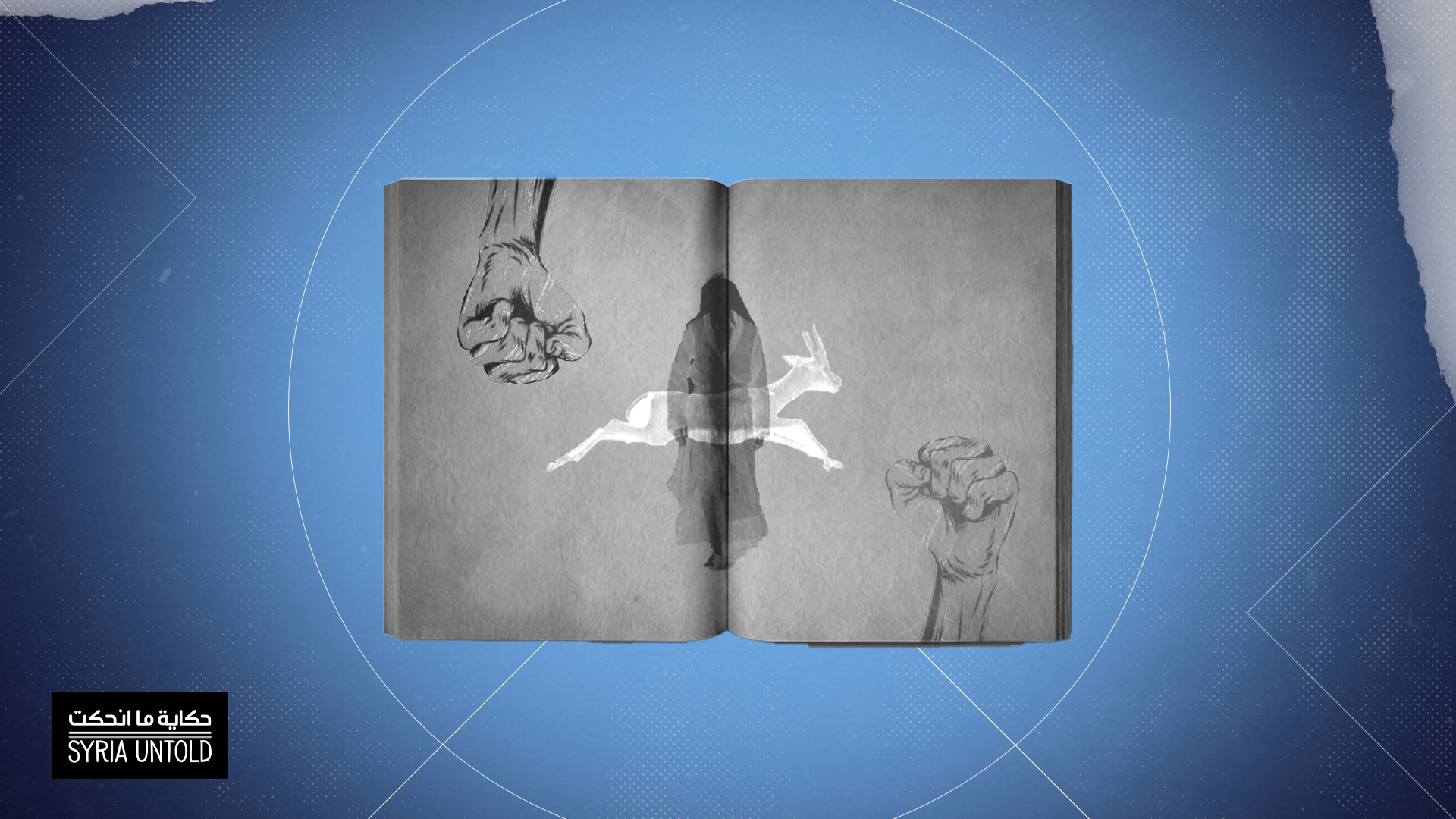

(أنا لا أراك)

لماذا ستبدأ الحكاية بهذه القصّة؟ إن سألتموني هذا السؤال، سيكون جوابي أنني حقيقةً لا أعرف.

ربما هو ذلك الطفل الصغير، ذو السنوات العشر، من عائلةٍ بسيطة من الساحل السوري، الذي أصرّ على الخروج من غياهب الذاكرة. ذلك الطفل الذي أجبرني الآن في هذا الوقت الصعب على أن أروي قصته وأقدّمها لكم كما هي. أو ربما أنّ كلّ الحكاية التي سأحكيها لكم قد بدأت في تلك اللحظة التي توقف فيها ذلك الطفل عن الركض!

تبدأ الحكاية عندما نالت سوريا، ولأوّل مرّة، موافقة لجنة ألعاب البحر المتوسّط على استضافة الألعاب في عام ١٩٨٧.

في ذلك الوقت كانت سوريّة ثابتةً وقويّة سياسيّاً، لكن ذلك لم يكن سوى على الصعيد الخارجي، بعد أن حفرت لنفسها خندقاً يحميها، وكان لها أصدقاء يساندونها ضدّ كلّ تهديدٍ خارجيّ، أو داخلي... داخلي؟ نعم لأن هذا البلد الجميل كان يتمزّق داخليّاً ببطء ومن دون ضجّة.

آنذاك لم يكن من أحدٍ ليخبر الطفل الصغير عمّا يحدث، ولم يسمع يوماً عن الأكراد أو العشائر أو الأقليات الأخرى. لم يقل له أحدٌ هل هذا الرئيس، الذي ينادي باسمه كلّ يومٍ في المدرسة أثناء القسم الصباحي، كان شخصاً جيّداً أم سيئاً.

جمع شجاعته يوماً وسأل أخته الكبيرة، والخوف دون سبب يختلج في صدره: " هل حافظ الأسد شخصٌ طيب أم سيء؟". تفادت أخته نظرته. بدت عيناها ضائعتين في فراغٍ مُبهم وهي تجيبه: "لن أقول لك شيئاً الآن، عندما تكبر ستكوّن رأيك وحدك". هكذا ولد السرّ وصار يكبر معه، وكان على ذلك الطفل أن يراقب بصمت، وأن يحاول تفكيك عُقَده الكثيرة، كما يفعل أيّ صيّادٍ بسيط بشبكته على ذلك الساحل السوري البديع.

أن تكوني امرأة في سوريا المعسكرة

11 كانون الثاني 2018

هو لم يعش تلك الأحداث التي كانت تهزّ البلد، ولم يمرّ بباله ما يحدث إلا كخيالاتٍ واهية عبر تنصّته إلى أحاديث الكبار الخافتة والمُتردّدة. كان يصل إلى مسمعه بقايا كلامٍ عن تفجيراتٍ تقوم بها حركةٌ مُتشدّدة، وعن فظائع لا يمكن ذكرها في مدينةٍ اسمها حماة، وعن اعتقالاتٍ لمئات الشباب في الساحل في ليلةٍ واحدة لانتمائهم إلى منظمةٍ يساريّة سريّة معارضة، ولم يكن يصل إلى مسمعه ما يحدث للأكراد، أو للأقليّات الأخرى التي كانت تحاول جاهدة، في معركة البقاء تلك، التماهي مع ما يجري. كان همّه أن يشارك في الألعاب الرياضية للبحر المتوسط، فهو يمارس رياضة الجمباز منذ أربع سنوات، وكانت تلك الرياضة كلّ شيءٍ بالنسبة له، لهذا أراد أن يشارك في افتتاح الدورة. أخذت الأخبار تصل تباعاً وزادت حتى صارت مؤكّدة أنّ إحدى أهمّ لوحات الافتتاح سيقوم بها الأطفال بعمر عشر إلى إحدى عشرة سنة. قيل إنّ مبعوثةً مُتخصّصة من الاتحاد السوفيتي ستأتي لاختبار القدرة الفيزيائية للأطفال في المدارس قبل عدّة أشهر من الألعاب، وإنّ الأطفال المُختارين سيذهبون إلى معسكر "طلائع البعث" للتدرّب على مدى شهرين.

عندما وصلتْ المبعوثة إلى المدرسة في إحدى أحياء اللاذقيّة، صار الأطفال يتهامسون بين بعضهم أنّ أمهاتهم أوصينهم بأن يُظهروا بطئاً في إجراء التمارين حتى لا يلتحقوا بمعسكر ويغيبوا عن البيت شهرين كاملين. همس له بذلك أحد الأطفال وكأنّهُ يقدّم له هديّةً سريّة. تباطأ الطفل قليلاً عندما حان دوره، لكنّهُ عندما أدرك أنّ التمارين في غاية السهولة بالنسبة له وتذكّر رغبته بالمشاركة ظانّاً أنّ ذلك سيفتح له أبواب رياضته المُفضّلة أمام العالم، قام حينها بأداء التمارين بدقةٍ عالية لدرجة أنّ المعلّمة الروسيّة صرخت فرحة قبل أن يُكمل وقالت له: "أنت ستذهب معي فوراً". وهكذا بدا له الحُلم حقيقةً منذ أوّل لحظة.

بعد شهرٍ تقريباً، ذهب الأطفال إلى المعسكر الذي كان يضمّ عدداً كبيراً من الخيم المقسّمة إلى وحدات، كلّ وحدةٍ مؤلّفةٌ من حوالي عشر خيام، جدرانها مصنوعةٌ من الإسمنت وسقفها من القرميد، وفي كلّ خيمةٍ ينام عشرة أطفال. كان الوقت صيفاً، الهواء المُنعش يحرّك الستائر التي تغطي مدخل الخيمة ويعبر سريعاً فوق الرؤوس الصغيرة، ليخرج من نافذةٍ عالية في الجدار المقابل لباب الخيمة، والمعلّمة المسؤولة عن الوحدة لطيفة، كانت تضحك طوال الوقت.

بدءاً من الأسبوع الأوّل، تمّ تنظيم مسابقةٍ لتحديد الوحدة الأكثر نظافةً والتزاماً، وكان يأتي إلى المعسكر مرّة في الأسبوع شخصٌ مهمّ يقوم بنفسه بإعلان اسم الوحدة الفائزة أثناء احتفالٍ يردّد فيه الجميع النشيد الوطني السوري. أثناء ذلك الطقس الاحتفالي على الطريقة الشيوعيّة السوفياتيّة، كان المسؤول يقوم بإعطاء ممثّل الوحدة الفائزة شهادةً ورقيّة كبيرة عليها علم طلائع البعث. بعد عدّة أسابيع لاحظ الجميع، أساتذةً وأطفال، أنّ العلم يُعطى كلّ أسبوع تقريباً للوحدة نفسها، وأنّ الطفل نفسه يركض عبر الساحة الكبيرة رافعاً العلم، فخوراً وضاحكاً. أخذ الأطفال يتهامسون بأن الطفل هو ابن الشخص المهم الذي يأتي كل أسبوع. شعر بطلنا الصغير ببعض الغيظ وعدم المساواة، لم يكن يعرف أنّ تلك الحادثة غير المهمّة، كانت أوّل تظاهرةٍ لأسوأ شيءٍ أسّس له نظام الأسد، أسوأ من القمع والسجن واحتكار السلطة. إنّها ذلك التغيير الذي بدأ يحدث في نفوس الناس وضمائرهم بقبول المحسوبيات والواسطة التي هدّت بدن البلد أكثر من أيّ حربٍ أو انقسام. بعد سنواتٍ قليلة، لم يكن أيّ شخصٍ يستطيع الوصول إلى منصب من دون شخصٍ هامّ يدعمه، أو مبلغٍ يدفعه، واختفى التوازن بين المناصب والكفاءات، وكلّ وثيقةٍ إداريّة مهما كانت بسيطة، لم تكن تتم من دون دفع مبلغٍ مناسب أو معرفة.

لم يهدأ قلب الطفل، فقرّر في بداية أحد الأسابيع أن يُنظّم وحدته. جمعهم في الصباح وأخبرهم بخطّته. وبعد أن حصل على موافقة وتشجيع الجميع أخبر المعلمة التي أبدت حماسة للمشروع.

وعلى مدى أسبوع، كان يستيقظ باكراً يمرّ على الخيم كي يوقظ الجميع، يرتبون أسرتهم، وقبل الفطور يخرج جميع أطفال الوحدة للقيام بتمارين رياضية في ساحة المعسكر قبل أن يستيقظ الآخرون، وكان يحرص أن تصل وحدتهم قبل الجميع إلى ساحة التدريب الواسعة في طرف المعسكر، وأن يكونوا الأكثر تنظيماً في لباسهم وتحرّكاتهم معاً.

بعد عدّة أسابيع لاحظ الجميع، أساتذةً وأطفال، أنّ العلم يُعطى كلّ أسبوع تقريباً للوحدة نفسها، وأنّ الطفل نفسه يركض عبر الساحة الكبيرة رافعاً العلم، فخوراً وضاحكاً. أخذ الأطفال يتهامسون بأن الطفل هو ابن الشخص المهم الذي يأتي كل أسبوع. شعر بطلنا الصغير ببعض الغيظ وعدم المساواة، لم يكن يعرف أنّ تلك الحادثة غير المهمّة، كانت أوّل تظاهرةٍ لأسوأ شيءٍ أسّس له نظام الأسد، أسوأ من القمع والسجن واحتكار السلطة. إنّها ذلك التغيير الذي بدأ يحدث في نفوس الناس وضمائرهم بقبول المحسوبيات والواسطة التي هدّت بدن البلد أكثر من أيّ حربٍ أو انقسام.

وجاء اليوم المنشود، نظرت إليه المعلّمة بفخر، ورتبت هندامه كي يكون في أحلى مظهر. ابتسمت له بثقة وأشارت له بهزّةٍ من رأسها إلى المكان الذي يجب أن يركض إليه لاستلام العلم. بدأت مراسم الحفل كالعادة بالنشيد الوطني ثمّ بكلمةٍ ألقتها الشخصيّة المهمّة معلنةً في النهاية الوحدة الفائزة بأسبوع الانتظام. كانت الوحدة ذاتها، التي لم تستيقظ صباحاً، ولم تمارس الرياضة الصباحيّة ولم تكن أوّل الوحدات الواصلة إلى أماكن الاجتماعات والتدريب. نظر الطفل إلى الأعلى، باتجاه وجه المعلّمة التي تقف بجانبه حائرة. كان وجهه يعلوه التساؤل، والخيبة، والاندهاش. صمتت المعلمة لثواني وكأنّها تقيس شدّة الخيبة في وجهه ثم قالت له بحماسة: "اذهب". ركض الطفل فوراً وركض الطفل الآخر في الوقت نفسه، لكنّ عزيمته كانت من الشدّة بأنّه سبق الطفل الآخر ووصل أوّلاً. نظر بحزمٍ إلى المسؤول عن تسليم العلم الذي بدا عليه الاندهاش. انتظر الرجل وصول الطفل الثاني ثم أعلن بالميكروفون بصيغةٍ احتفالية مازحة: "لدينا هنا طفلان وعلم واحد، إذاً سنقسم العلم إلى قسمين". مزّق العلم بيديه، برويّة، إلى قسمين، كورقة مسودّةٍ لا نفع منها وأعطى نصفاً لكلّ طفل. عاد الطفلان وهما يركضان ويرفعان نصفي العلم، وكما في الذهاب أصرّ الصغير أن يسبق غريمه ليثبت للجميع أنّ وحدته كانت أحق.. لكن هل اهتمّ الجميع أو فهموا؟!

في ذلك الوقت لم يفهم الطفل عبثيّة تلك الحادثة فقد كان يكفي ثورةٌ صغيرة جدّاً، قام بها طفلٌ واحد شعر بالظلم كي يقوم أحدهم بتقسيم علم طلائع البعث إلى قسمين. لو فهم ما حدث أمامه وقتها لكان تساءل ما الذي سيحدث في البلد إن شعر آلاف الناس بالظلم وقاموا بثورة؟

طفلٌ.. أشاح بوجهه عن الرئيس

بدأت التمارين اليوميّة منذ الأيّام الأولى. بعد الفطور في الساعة السابعة صباحاً، كان الاطفال يعودون إلى مهاجعهم لترتيبها وارتداء لباس التمرين، ثم يتوجّهون منتظمين في وحداتهم، يقودهم المعلّم المسؤول ويتقدّمون متوجّهين نحو ساحة التمرين، شاسعة الأطراف، بخطواتٍ منظّمة تسمّى بالمسير الطليعي. طبعاً لم يكن يختلف عن المسير الذي يقوم به الجنود إلا بشيءٍ واحد هو أنّهم كانوا صغاراً جدّاً كي يُقال عنهم جنود.

عندما يصل المعلم مع أطفاله إلى الساحة، كان يقودهم إلى المساحة التي تخصّهم فيتوزّعون فيها على أرقام محدّدة ويتركهم حينها. كانت الساحة كبيرةً جدّاً، لكن الوحدة قريبةٌ نسبيّاً من موقع المعلّمة الروسيّة. في صدر الساحة تمّ بناء برجٍ خشبي متين ينتهي بمنصّةٍ كانت تقف عليها. أمامها ميكروفون ومنظار وبجانبها مترجمة للّغة العربيّة. لم تكن تنزل كثيراً إلى الساحة، بل تعتمد في توجيهاتها على المترجمة ومعلّميّ الرياضة، الذين يتوزعون بين الأطفال لتصليح الأخطاء وترتيب الصفوف.

كانت تكرّر طوال الوقت؛"راس، دفا، تري، تشتيري" تلك كانت الأعداد الأولى في اللغة الروسية وعلى نغمها تعلّم الأطفال الرقص وأداء الحركات. لا بدّ أنّ هذه الأرقام الأربعة ونغمها ماتزال محفورةً في ذاكرة ذلك الجيل. ولأنّ الوحدة كانت قريبةً فعلاً من البرج لم يتردّد الطفل بالقيام بحركاتٍ جمبازيّة، وحده في البداية ثم انضمّ إليه طفل أو طفلان آخران كان يعرفهم من النادي. لم يكن هدفه أن يقدّم عرضاً للجمهور أو تسليةً الآخرين بقدر ما كان يحاول بكلّ جهد أن يلفت انتباه المعلّمة الروسيّة طامحاً أن تساعده بشكلٍ ما في التميّز أكثر في هذه الرياضة التي يعشقها. لم يكن يريد أن يفعل أيّ شيء آخر في حياته. لم يخنه حدسه، ففي مرّةٍ من المرّات انتبهت إليه ونزلت تراقبه قليلاً، امتلأت عروقه بالدم وصار يقوم بالحركات الصعبة التي يعرفها. اقتربت منه السيّدة. وضعت يدها على كتفه بلطف وقالت بعض الكلمات بالروسية ثم رفعت صوتها بشكلٍ احتفاليّ وقالت برافو!..

لم يستطع بعد ذلك الاقتراب منها، ولا حتّى أن يراها عن قرب، بقيت هي على برجها الخشبي الحصين وبقي هو يوماً بعد يوم يقف على ذات الرقم المُخصّص له، وينتقل بين الأرقام القليلة التي حوله، حسب النغم وتمارين الرقص.

اللون الخاكي للإهانة

ثم جاء اليوم الموعود. يوم الافتتاح. كان الجميع متحمّسين ومنفعلين، استقلّوا عدداً كبيراً من الحافلات خضراء اللون واتجهوا إلى المدينة الرياضيّة في اللاذقيّة. كانت تلك الحافلات الخضراء شبيهةً بتلك التي نقلت المجاهدين وعائلاتهم، ولكن أيضاً مدنيين عزّل من مختلف المناطق السوريّة باتجاه إدلب في تسويةٍ قامت بها حكومة بشار الأسد مع جبهة النصرة في عام ٢٠١٧.

وضعوا جميع الأطفال تحت المدرّج الرئيسي قبل العرض. كان المكان عبارةً عن مضمارٍ إسمنتيّ ضخم يبدو أنّهُ يدور بشكلٍ كامل حول الملعب الضخم أيضاً. بقي المعلّمون مع الأطفال بانتظار الافتتاح لكن الوقت كان مُبكّراً. بدأ الأطفال يتعبون ويجلسون على الأرض. لكن في لحظةٍ من اللحظات بدأت جلبةٌ وحركة هنا وهناك. كانت في البداية خارج الملعب، ومن ثم وبشكلٍ سريع قام المعلّمون بتجميع الأطفال في صفوفٍ من جديد وكأنّ الافتتاح سيبدأ قبل وقته. أخذت بعض الكلمات تدور بين الأطفال عن وصول الرئيس. فعلاً بعد دقائق قليلة كان حافظ الأسد يقف وسط الجسر الذي يعبر إلى المدرّج الرئيسي ويطلّ مباشرةً على الممر الإسمنتي حيث ينتظر الأطفال. كانت الوحدة بعيدة، وقف أطفالها للحظةٍ في حالةٍ من الذهول والإعجاب، لكن موجةً من الركض نحو الرئيس اجتاحت الصفوف الأماميّة وطالت العدوى آلاف الأطفال الذين بدؤوا بالركض تباعاً. ركض هو أيضاً محمولاً على موجةٍ من الحماس والبراءة، لكنّه عندما اجتاز عدّة أمتار لاحظ أمراً شديد الغرابة، لقد انتبه إلى المعلمين المسؤولين عن الأطفال الذين كانوا يشيرون إلى الأطفال بالركض بحماسةٍ مُبالغة. لم يكن بالإمكان رؤيتهم بسهولة لأنّهم كانوا يختبؤون وراء الأعمدة الإسمنتيّة الداعمة. رأى معلّمته اللطيفة تلوّح بيدها بشكلٍ هيستيري وتطلب من الأطفال الذين يمرّون أمامها بالركض بسرعة دون أن يعلو صوتها، والعمود الاسمنتي يمنع مَن هم على الجسر من رؤيتها. توقّف عن الركض. بقي وحده واقفاً وسط الممر وكان الأطفال يركضون على جانبيه ويتفادونه كي لا يقعوا ويفقدوا فرصتهم التي قد لا تتكرّر برؤية القائد الخالد. شعر بغبنٍ شديد، وكأنّه قد انطلت عليه حيلةٌ ما. لم يكن رأسه الصغير يستطيع أن يفهم أبعد من ذلك، لكن العفويّة التي انطلق بها سقطت فجأة على الأرض وحلّ محلّها إحساسٌ بأنّ هناك خطأ ما.

استدار مُتعباً وعاد إلى موقعه بخطىً بطيئة، ثقيلة. نظر باتجاه معلمته فوجدها تراقبه، وعندما التقت نظراتهما أشاحت بوجهها وكأنّ حزناً مُفاجئاً قد صفعها. أو ربما أرادت أن تقول له بمودّة: "أنا لا أراك". فهل بدأت فعلاً الحكاية عندما توقّف الطفل عن الركض وأشاح بوجهه عن الرئيس.

الرئيس هو الوطن .. (والوطن هو الرئيس)

لم تكن ألعاب البحر المتوسط قد انتهت بعد. دعاه صديق المدرسة "سعد" لحضور مسابقة الفروسيّة. طبعاً لم يكن ذلك الطفل الذي أخذ يكبر بسرعة مهتمّاً بالفروسية ولم تكن تعنيه يوماً، لكن الأكثر أهميّة من ذلك هو أنّ صديقه لم يكن يهتم بالفروسيّة أيضاً ولا بأيّة رياضة أصلاً. كان همّه الوحيد هو رؤية باسل الأسد نجل الرئيس. كان معروفاً عنه لدى السوريّين بأنّهُ أفضل فارسٍ في الشرق الأوسط وأنّه لم يخسر منافسةً يوماً. كان سعد مُعجباً بشخص باسل لدرجة أنّه انتظر لحيته أن تنمو كي يهذبها لتُشبه كثيراً لحية باسل الخفيفة والمُهذّبة بشكل دقيق. كان سعد يعيش في حيّ الدعتور المُتاخم للاذقية في ذلك الوقت، وأهل تلك المنطقة من العلويين حصراً. عاش سعد مع والديه وأخوته الأربعة وأختيه في بيتٍ صغير، مكوّنٍ من طابقين. ورغم صغر سنّه بدأ يعمل في تلميع البلاط مع أخوته. كانت الوسيلة الوحيدة للعائلة للاستمرار هو أن يعمل شبابها منذ نعومة أظافرهم بأعمال أكبر من أعمارهم حتى يتمكّنوا من إعالة العائلة الكبيرة، وأن يضعوا، إن استطاعوا، القليل من النقود جانباً عبر السنوات كي يتمكّنوا من بناء غرفٍ مُلحقة بالمنزل ويشكّلوا عائلاتهم الخاصة. كان الحي بأكمله قائماً على الأبنية المخالفة قانونيّاً، وبيت سعد بالذات، وطوال السنوات التي كان يزوره فيها، في عمليّة بناء متواصلة هنا وهناك كي يتوسّع قليلاً في المساحات التي كان تضيق شيئاً فشيئاً، حتّى إنّ بعض الأزقة بدأت تختنق فيما بعد، ولم تعد تتسع لمرور أكثر من شخصٍ واحد فيها.

ذهب الصديقان الصغيران إلى الملعب الرياضي الذي كان مليئاً بالناس ومُنظّماً بشكل يُثير الذهول. تذكّر الطفل أنه منذ أسبوعين فقط كان في الأسفل يشارك في افتتاح دورة ألعاب المتوسط العاشرة، والأولى في سوريّا بحجمها وتنظيمها. بَنَت الدولة من أجلها مدينةً رياضيّة كاملة فيها ملاعب ومسابح وفنادق وحتى صالات الترفيه. تلك المدينة الرياضيّة التي احتضنت الألعاب المتوسطيّة العاشرة لم تحافظ على ترتيبها ونظافتها سوى عددٍ قليلٍ من السنوات. لقد طواها النسيان سريعاً فلم تتكرّر النشاطات، إقليميّةً كانت، أم عربيّة أم محليّة، فلم يتم صيانتها، وغرقت ببطء في الوحدة حتى تآكلت المُنشآت وأصبحت فارغةً ومهجورة وكأنّ طاعوناً ما قد مرّ بها آخذاً كلّ ساكنيها.

جلس الصديقان في أحد المدرجات قبل أن تبدأ المسابقة بعدّة دقائق. كان الملعب شاسعاً عندما تراه من المدرّجات، والناس يجلسون بهدوء وانضباط، ينتظرون ويراقبون ساحة الملعب النظيفة، ذات العشب الأخضر النقي، والحواجز الخشبيّة الملوّنة والمنظّمة بشكلٍ محسوب على شكل مضمار.

ففي كلّ مرّة يقترب الفارس مع حصانه من أحد الحواجز كان الجمهور يصرخ عالياً قبل أن يقفز الحصان. لم يكن الطفل يفهم في مسابقات الفروسيّة ولم يكن قد رآها سابقاً لكنّهُ شعر أنّ الأمر ليس منطقيّاً. في العادة يصرخ الناس بعد أن يحقّق اللاعب حركةً رياضيّة صعبة وليس قبلها. وعندما فشل عدّة فرسان بتجاوز بعض الحواجز بسبب ارتباك الأحصنة، تمّ تحييدهم من المسابقة. تساءل الطفل حينها في نفسه "ما الذي جاء بالجمهور اليوم، هل هم هنا ليشاهدوا هذه المسابقة العريقة، أم أنّهم جاؤوا كي يمنعوا الفرسان من تجاوز الحواجز".

كان الفرسان يدخلون المضمار بشكلٍ فردي، ويتم تقديمٌ بسيط لكلّ فارسٍ باللغتين العربيّة والانكليزيّة. لقد جاؤوا من كلّ الدول التي تطلّ بشواطئها على البحر المتوسط في القارة الأوربية وشمال افريقية والشرق الأوسط. كانت المسابقة في بدايتها، لهذا لم يكن المضمار صعباً ولا الحواجز عالية. لكن ما حدث في تلك المسابقة بدا غريباً جدّاً؛ ففي كلّ مرّة يقترب الفارس مع حصانه من أحد الحواجز كان الجمهور يصرخ عالياً قبل أن يقفز الحصان. لم يكن الطفل يفهم في مسابقات الفروسيّة ولم يكن قد رآها سابقاً لكنّهُ شعر أنّ الأمر ليس منطقيّاً. في العادة يصرخ الناس بعد أن يحقّق اللاعب حركةً رياضيّة صعبة وليس قبلها. وعندما فشل عدّة فرسان بتجاوز بعض الحواجز بسبب ارتباك الأحصنة، تمّ تحييدهم من المسابقة. تساءل الطفل حينها في نفسه "ما الذي جاء بالجمهور اليوم، هل هم هنا ليشاهدوا هذه المسابقة العريقة، أم أنّهم جاؤوا كي يمنعوا الفرسان من تجاوز الحواجز". انتابه إحساسٌ بالخيبة، فالجمهور هو الدعامة الحقيقيّة لأيّ تظاهرةٍ رياضيّة، هو نبضها وسبيل استمرارها. بماذا ستنفع هذه المدينة الرياضيّة الكبيرة والمنظّمة والنظيفة إن لم يحترم الجمهور اللعبة والرياضيين؟ كان الخجل يسابق الخيبة في المضمار، ففي هذا البطولة يُشارك الكثير من الفرسان من دول عديدة. ما الذي سيقولونه عنّا وهل سيعودون يوماً بعد هذه المهزلة؟! ثم جاء دور باسل الأسد. عرف الجميع ذلك حتى قبل الإعلان عن اسمه، عندما خرج مجموعةٌ من الرجال ذوي العضلات المفتولة والذقون المُشذبة بدقّة. كانوا يرتدون ثياباً سوداء غير رياضيّة. توزّعوا في مضمار الملعب المخصص لألعاب القوى، ثم وقفوا بصمت مكتوفي الأذرع أمام صدورهم العضليّة القويّة وصاروا يرمقون الناس بنظراتٍ ثابتة. تمّ الإعلان عن الفارس وظهر باسل من أحد أطراف المضمار، وبدأ الفارس الذهبي بالمسابقة. في الدقائق العديدة التي قام فيها بتجاوز جميع الحواجز بسهولةٍ فائقة لم ينبسٌ أحد ببنت شفة. كان الطفل يراقب الحدث بذهولٍ وحيرة، لكن الخوف كان أكثر قوّة من أي شعور آخر. لقد انتابه شعورٌ غريب بأن الرجل الذي يقف أسفل المضمار أمامه ينظر إليه بثبات وكانّه كان يعرف بالضبط ماذا يدور في ذهنه. بعد أن أنهى الفارس جولته السهلة طلب الطفل من صديقه العودة إلى المنزل. في الطريق حاول أن يشرح لصديقه وجهة نظره، لكن الصديق كان مُتحمّساً جدّاً وقال إنّ ما حدث كان عظيماً لأنّ الجمهور السوري مكّن الفارس الذهبي من الفوز.

في تلك السنوات القليلة كان عقل الطفل يتفتّح بسرعة وكان عمر الشباب يطرق بابه بإصرار. ورغم أنّ أحداً لم يّعطه رأياً أو يحدّثه بالتفصيل عما مرّت به البلد وما تمرّ به بصمت، كانت الأسئلة تتزاحم دون منفذ يُفتح لها.

بعد حادثة الملعب بقليل، ربّما سنتين أو ثلاث، كان الصديقان يسيران في باحة المدرسة الإعداديّة. منذ ذلك الوقت والشاب المراهق يطرح على نفسه تلك الأسئلة التي لا جواب لها. ولأنّه كان يحتاج إلى أجوبة، بدأ يتكلّم. تحدّث الصديقان عن سوريا وعن الحكم، وأخبره صديقه كثيراً عن أهميّة أن يكون الرئيس من أقليّةٍ كي يحمي بقيّة الأقلّيات، وعن دوره "البطولي" في حماية البلد من "المؤامرات" الخارجيّة وما أكثرها. كانت براهينهُ تلك الألقاب التي ينادي بها الجميع الرئيس مثل "المُناضل" و "الأب الخالد" وغيرها، وأيضاً نشرات الأخبار على القناتين، السورية الأولى والثانية، والتي لم يكن يستطيع الناس مشاهدة أيةّ قناة غيرها، عربيّة كانت أم عالميّة. ذكّره بعمليّات التفجير والقتل والخطف التي طالت مرافق وأشخاص في الساحل وفي المناطق ذات الأكثريّة العلويّة منذ سنواتٍ قليلة. أحسّ أنّ صديقه يبالغ في وصفه لبطولة الرئيس وفي تبريراته لكلّ ما يحدث وكأنّ العالم قد قُسم إلى قسمين، في أحد الطرفين يقبع العالم مُتربّصاً، وفي الطرف الآخر الرئيس البطل. لم يكن الأمر جليّاً له في ذلك الوقت ولم يُدرك إلّا بعد سنوات هذه العلاقة المقدّسة والأزليّة بين الجلاد والضحيّة التي يفبركها الجلاد بدقة فيصبح ما يقوم به للضحيّة الحل الوحيد لسعادة الطرفين. إنّهُ يزرع ببطء، في التلافيف العميقة لدماغ الضحيّة، القناعة المُطلقة بأن الأمر لا بدّ وأن يكون كذلك، لأن للضحيّة دوراً في أن تكون ضحيّة ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك. وأخيراً، وهو المُفتاح الأخير للجلاد، عندما يُقنع الضحيّة بأنّ وجوده أساسي، ومن دونه ستقع الضحيّة في الفراغ. لكن في ذلك الوقت كان كلّ شيء مُبهماً وغير واضح، غير طبيعيّ وغريباً عليه. قال المراهق لصديقه بعد أن صعدت الأفكار والمشاعر والهرمونات إلى رأسه؛ " لكنّه الرئيس وهو مسؤولٌ عن كل ما يحدث في البلد أليس كذلك؟". صمت الصديق وراح يُفكّر مُرتبكاً. وعندما عرف أن صديقه لن يجيب قال له؛ "على كلّ أنا لا أهتمّ بالرئيس وإنّما بالبلد كلّها". تحوّل ارتباك الصديق إلى غضب من دون المرور عبر أي شعورٍ آخر، من دون مرور الأفكار عبر قشرة الدماغ، وإنما بقيت في ظلمة التلافيف الانفعاليّة. كمثل الطلقة التي تبدأ بضغط السبابة على زنادٍ ناعم وتنتهي الرصاصة في الرأس. قال له غاضباً؛ " إن كنت لا تهتم بحافظ الأسد فأنت غير وطني".

تذكر المراهق ذلك اليوم المشمس عندما سأل أخته إن كان حافظ الأسد شخصاً طيّباً. في ذلك الوقت لم ينتبه سوى لجملة أخته؛ "أنا لن أقول لك شيئاً، غداً ستكبر وتعرف وحدك". ظنّ أنّ أخته أرادت أن يتعلّم وحده وأن يبحث وحده، لكن الآن تذكر جيّداً نظرتها الحزينة الغامضة وثباتها في الأرض. إنّه يتساءل فيما إذا كان صمتها في الحقيقة لتحميه هو. أن تحميه من ذلك السرّ الذي لا يمكن قوله وإنّما يمكن الشعور به والصمت عليه فقط. سرٌّ يراه السوريون، ويصمتون.

زلزال سورية أو فشل الدولة والهوية

04 نيسان 2019

صحيح أن أحداً لم يكن يخبره شيئاً، لكنّ الأحداث والحكايات كانت تُحكى من دون أن تقال. تشير فقط إلى ذلك الشيء الذي لا يقال.

فيما بعد عرف أنّ أخته مع طلاب آخرين قاموا بمظاهرةٍ في حرم الجامعة، في ذات الوقت الذي تمّت فيه الاعتقالات الليليّة في البيوت لشبان وشاباتٍ ينتمون إلى حركةٍ سياسيّة سريّة. لكن الأمن أغلق أسوار الجامعة وأطلق الرصاص الحيّ على مَن كان يُفترض أن يكونوا نواة المستقبل في البلد. قالوا إن الطلاب لم يصدّقوا في البداية أنّهم يتلقّون الرصاص الذي يستقرّ داخل أجسادهم، فبدأوا يقفزون فوق سور الجامعة العالي وجرحت أخته ذراعها وهي تهرب. هل جاء الأمن وأخذ أخته لأنّها كانت في مظاهرة، أم لأنّ خطيبها كان يجري اتصالاته السريّة من بيت والدها؟

عاد إلى ذاكرته حدثٌ قديمٌ جدّاً مرّ كالحلم؛ كان يسير عائداً إلى البيت يرافقه أخته وخطيبها. كان المساء خفيفاً ومُنعشاً وهو، الطفل، يشعر بأهميّته بمجرّد أن بالغَين يرافقانه إلى المنزل. أخذ الخطيب الواثق من نفسه يسأله عن دراسته وعن هواياته، وعندما أخبره الطفل أنّهُ يعشق رياضة الجمباز وعرف أنّه لا يملك حتى الحذاء الخاص بهذه الرياضة قرّر حينها أن يعقد معه صفقة؛ قال له: "اجلب فريقاً، وأنا سأجلب فريقاً وسنلعب بكرة القدم. إن فاز فريقك سأشتري لك حذاء الجمباز". أجابه الطفل حينها بعفويّة: "كيف تريدني أن أشارك فريقاً كاملاً وأجبره على اللعب كي أربح وحدي". صرخ الرجل فرحاً، وأدرك الطفل أنّه كان اختباراً وشعر بالخيبة بأنّ حلمه بالحصول على الحذاء قد غاب قبل أن يبدأ. لكن الرجل وعده أن يشتريه له بعد يومين. لكنه لم يجد له حذاءً على قياس قدميه الصغيرتين.

بعد ذلك بأسابيع قليلة، تناهى إلى أذنيه الصغيرتين أخبارٌ غير واضحة عن دخول الجيش الى مدينةٍ اسمها حماة، وأنّ القتلى كانوا كثيرين لدرجةٍ لا يمكن معها عدّهم، لكنّه لم يكن يعرف، مَن هم هؤلاء القتلى أو لماذا قتلوا. وفي نفس نفسه تقريباً، سمع عن اعتقالاتٍ عديدة في كثيرٍ من أحياء الساحل السوري وكان منهم أصدقاء لإخوته البالغين، لكن الذي فاجأه أنّ خطيب أخته الكبيرة، اللطيف والطيّب قد تمّ اعتقاله هو أيضاً.

بعد خمس عشرة سنة من ذلك المساء الصيفي الذي تلقى فيه وعداً بالحصول على الحذاء، خرج الخطيب من دون شهادة، من دون مُستقبل، ففتح محلّاً للألبسة الرياضيّة. كان الطفل الذي صار شابّاً يمرّ كثيراً في ذلك الحيّ الذي يوجد فيه المحل. في كلّ مرّة يزور فيها أولاد عمومته أو صديقاً يسكن الحيّ كان يمرّ أمام المحلّ. تبدو واجهة المحلّ نظيفة والألبسة المعروضة جيّدة وحديثة، لكنه لم يجد يوماً زبوناً واحداً داخل المحلّ. وكأن صاحبه قد انتقل من زنزانةٍ انفرادية حديديّة إلى زنزانةٍ انفرادية زجاجيّة، كي يُكمل حكمه المؤبد وحيداً.

قرّر الشاب يوماً أن يدخل المحل، لا لكي يشتري وإنّما كي يلقي التحيّة ويسأل مازحاً إن كان لديه حذاءٌ خاص برياضة الجمباز. لكنه عندما رأى وجهاً غيّرت خمسة عشر عاماً كلّ تفاصيله، صمت عن النكتة. تحادثا قليلاً في ذلك اليوم عن الدنيا وما فيها. لكن الفضول دفع بالشاب أن يسأله عن السجن وما حدث له فيه. صمت الرجل قليلاً من دون أن تتغيّر ملامحه التي بدت جامدة منذ البداية. بدا عليه أنّه كان يبحث ولا يجد شيئاً، وعندما قرّر أن يتكلّم روى له حادثةً في السجن لكن لم يكن لها علاقة بما يحدث في السجون من انتهاكاتٍ وتعذيب، أو بأسباب اعتقاله. قال له شارداً وعيناه ثابتتان وكأنّهُ يُشاهد فيلماً حفظه غيباً من كثرة التكرار؛ "بعد شهورٍ من السجن الانفرادي أو ربّما سنوات، لم أعد أتذكّر. وضعوني في زنزانةٍ لشخصين، كانت بحجم الزنزانة الأولى، مشابهة لها تماماً، من دون أسرّة أو أغطية. في إحدى الزوايا وعاء التغوّط. كان جاري في الزنزانة ينتمي إلى مجموعة الأخوان المسلمين. منذ اللحظة الأولى شعرت أنّها لم تكن صدفة، لكنني لم أفهم غايتهم من وضعي مع شخصٍ مختلف لهذه الدرجة. بدت الأسابيع الأولى عذاباً حقيقيّاً من نوع آخر لكلينا. في تلك الفترة كنتُ كمن بقي وحيداً في زنزانةٍ انفرادية. لم يتغيّر عليّ شيء سوى أنّ حضوراً أو شبحاً ما قد سكن المكان، وأنّ هذا الحضور يُضمرُ لي أمراً شريراً. لم أعرف أبداً كيف كان يفكّر أو ما الذي يقوله في نفسه، لكنّه كان يرمقني بنظرات كراهية لا حدود لها، وفي ليالي كثيرة كان ينتابني شعورٌ أنّ الشبح ينظر إليّ تلك النظرة ذاتها في الظلام، وأنّ أيّامي ربما صارت معدودة. مع الوقت نَمت الألفة بالتدريج كنبتةٍ تحب الرطوبة والتراب ورائحة الأجساد النتنة. ربّما أشعَرَهُ بالأمان أنني كنتُ أحترم وقت صلاته فلا أحاول أن أمشي أو أن أتحرّك أو أصدر صوتاً وهو يصلّي. لم أكن أجرؤ على توجيه الحديث إليه، وكم كانت دهشتي وفرحتي كبيرة عندما كلّمني لأوّل مرّة، رغم أنّ حديثه كان قاسياً جدّاً. قال لي؛ "لو كنّا معاً في مكان آخر خارج السجن لكنّا الآن نطلق النار على بعضنا بعضاً".

ـ "لكنني لا أستخدم السلاح، ولا أعرف أصلاً كيف يستخدمونه."

صمت حينها وطال الصمت أيّاماً عديدة.

تذكرّت أوّل أيامي في السجن حين كان الضابط يعذبني بقسوةٍ لا مثيل لها. كان يقول لي قبل أن يبدأ، أنّ تعذيبي سيكون مضاعفاً عن البقيّة أوّلاً لأنني ثرتُ على النظام وثانياً لأنني علويّ وقد خنتُ طائفتي. ولتكتمل مسخرة القدر كان ذلك الضابط سنيّاً. هكذا كانت حالة طائفتنا، مَن يسقط منها، يسقط مرتين.

طوال وجوده في السجن كانت تصله بشكلٍ أسبوعيّ وجباتٍ تطبخها له امرأةٌ ما، ربما كان طعاماً تُعدّه والدته أو زوجته. وفي كلّ مرّة كان يفتح الصرّة الملفوفة بأوراق مجعّدة كانت رائحةٌ شهيّة وغريبة تملأ المكان وكان الرجل وهو يأكل يغيب تماماً، وكأنه في لحظةٍ قد غادر المكان وسقط في منزلٍ ريفيّ، هادئٍ ومسالم. كان يأكل بسرعة، ولكن بصمت وقد غابت عن وجهه بشكلٍ كامل تلك التعابير الوحشيّة ليحلّ مكانها وجهٌ إنسانيّ، وديٌّ ومألوف. لم يسألني يوماً لماذا لم يكن يصلني شيئاً من أهلي، ولو أنّه سألني لما صدّق روايتي بأنني أنا العلويّ أخطر على النظام منه. تذكرّت أوّل أيامي في السجن حين كان الضابط يعذبني بقسوةٍ لا مثيل لها. كان يقول لي قبل أن يبدأ، أنّ تعذيبي سيكون مضاعفاً عن البقيّة أوّلاً لأنني ثرتُ على النظام وثانياً لأنني علويّ وقد خنتُ طائفتي. ولتكتمل مسخرة القدر كان ذلك الضابط سنيّاً. هكذا كانت حالة طائفتنا، مَن يسقط منها، يسقط مرتين. لم تكن عائلاتنا تعرف بمكان وجودنا، وإن عرفت لم تكن تجرؤ حتى على طلب رؤيتنا خوفاً من أن يُزجّ السائل في السجن بدوره. كانت حالتنا نحن سجناء الطائفة كعنوان تلك القصّة التي كتبها أنطون تشيخوف (دموعٌ لن يراها العالم)، هكذا كانت دموعنا لم ولن يراها العالم.

في إحدى المرّات بينما كان يلتهم وجبته بشراهة، توقّف فجأةً ونظر إليّ بوجهٍ متسائل، يبدو أنّه رأى دمعة خفيّة مسجونة. مدّ يده وقدّم لي نصف رغيف خبز وقطعةً من الجبنة البيضاء. لم تنتظر دمعتي وقتها تحرّرت وحاولت الهرب، لكنّها سقطت ليمتصّها التراب. وصارت تأخذنا أحاديث لا تتوقف، كنت أنتظر بفارغ الصبر عودته من جلسات الاستجواب والتعذيب، لا لكي أطمئن عليه، بل لكي نكمل أحاديثنا، وهو كان يفعل الشيء نفسه. كان كلٌّ منا بدوره يعود لاهثاً يجلس على الأرض ويسند ظهره على الحائط، يشعل سيجارةً بعد أن يمسح الدماء عن وجهه، ثم يقول بعد أوّل شهيق؛ " أين كنّا؟". لم تكن أحاديثنا تتوقف سوى خمس مرّات في اليوم، وكنتُ أخبّئ وجبتي النهارية الفقيرة في شهر رمضان كي نأكل سويّاً مساءاً ونأتي على كلّ شيء. في يومٍ من الأيّام جاء إليّ بعد جلسة الاستجواب وقال لي أنّه سيخرج بعد عدّة أيّام.. صمت حينها حائراً ثم سألني محاولاً الفهم؛ "كيف يمكن أن نكون قريبين ومتشابهين لهذه الدرجة. كيف يمكننا أن نومن بالقضيّة ذاتها ونحن نقيضين؟". لم أستطع إجابته وقتها، ولا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال اليوم. وعلى مدى شهورٍ عديدة كانت تصلني إلى زنزانتي الإفراديّة وجباتٌ من الطعام الملفوف على عجالةٍ بالورق نفسه. كانت تلك الوجبات ذاتها التي تصنعها تلك المرأة بحبٍّ وصبر. ثمّ توقفت وجباتي. وصرت أتساءل هل قتلَ أحداً وتمّ القبض عليه، أم أنّهُ قُتل في معركةٍ ما، أو أنّه ببساطة سافر بعيداً بعد أن نفض عن جسمه أسلاك الوطن الشائكة.

ترك الشاب المحلّ حائراً. هو بدوره لم يكن يستطيع الإجابة على ذلك السؤال.