(دمشق، اللاذقية)،"يا شحاري! 300 ألف؟ أفيك تيجي عحالك وتخدم كم سنة وتوفرهن لشي بيت أو دكان؟"

يضحك عبد اللطيف (34 سنة/ اسم مستعار) وهو يتذكر ردة فعل والدته عام 2010 عندما أخبرها عن عزمه السفر والغياب لمدة خمس سنوات حتى ينطبق عليه شرط دفع البدل النقدي لخدمة العلم.

يحكي عبد اللطيف لحكاية ما انحكت قصته مع بدل العسكرية في قهوة الروضة في دمشق، مفضلاً عدم الإفصاح عن هويته لاعتبارات أمنية. فعلى الرغم من امتنانه لسير الأحداث التي مكنته من تجنب حمل السلاح خلال السنوات الماضية، إلا أنه يعرف تماماً أن موقفه من خدمة العلم سيعرضه ويعرض أسرته لمتاعب واتهامات في الوطنية والانتماء، وحتى في رجولته.

الميلانكوليا السورية

25 نيسان 2019

عبد اللطيف، مواليد 1985، من إحدى قرى ريف اللاذقية العلوية التي آثر عدم ذكرها، واحد من سبعة إخوة ذكور وثلاث بنات. قضى طفولته ومراهقته في عالم القرية المعزول البدائي التي يعاني أغلب أهلها من فقر مدقع وشح في جميع الخدمات التعليمية والصحية.

وعندما أخذ شهادة الثانوية العامة وقرر الالتحاق بكلية الفنون الجميلة في دمشق، كونه رساماً موهوباً يرسم على أي شيء يقع تحت يده، استغرق إقناع أهله بالأمر جلسات مطولة وتدخل بعض أساتذته وبعض الوجهاء المتعلمين في القرية. فمصاريف الحياة والدراسة في دمشق كانت دون استطاعة أهله المعدمين، لكنه تعهد بأن يعتمد على نفسه حتى يسدد نفقات معيشته، فوافقت الأسرة على مضض.

صدمة المدينة/ العاصمة

لم يكن عبد اللطيف يعرف عن حياة المدن أي شيء. حتى إنه لم يزر مدينة اللاذقية الأقرب إلى قريته إلا مرتين أو ثلاث مرات مع والده الذي كان ينزل ليبيع محصوله الشحيح أصلا على قارعة الطريق بين الحين والآخر.

بعض إخوته تزوجوا وبعضهم وجد عملاً حكومياً هنا وهناك كمستخدمين أو سائقين حسب شهاداتهم التي لم يتجاوز أعلاها الإعدادية. لكن عبد اللطيف كان أول من تجرأ على الابتعاد إلى العاصمة، التي كان الحديث عنها أشبه بالحديث عن أرض الأحلام لمهاجر أجنبي. وعلى الرغم من أنها كانت تبعد خمس ساعات فقط عن المكان الذي يعيش فيه، لكن خطوة الانتقال للعيش في العاصمة كانت أشبه بالانتقال إلى قارة أخرى.

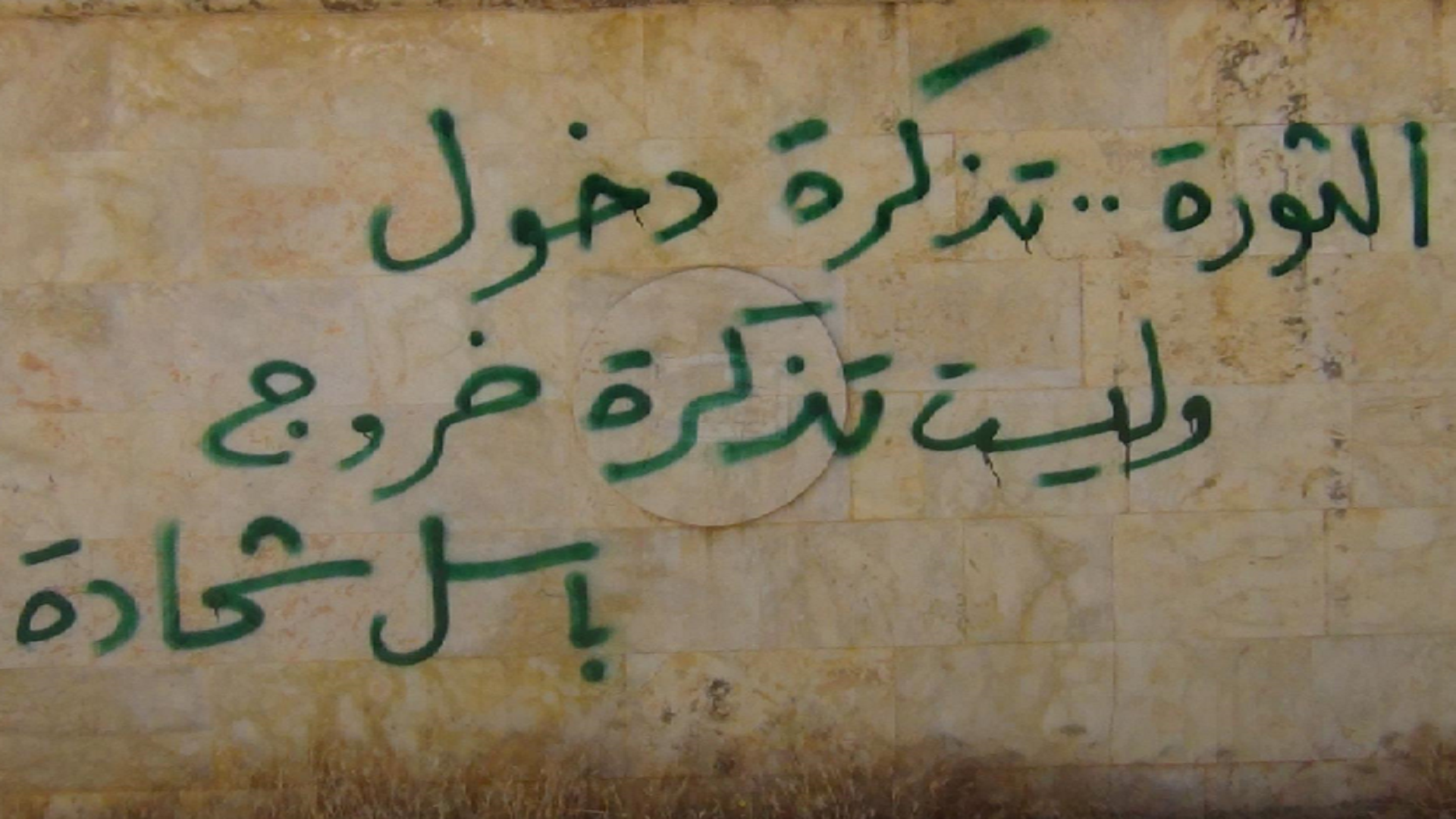

في حين كانت القرية تعتبر خدمة الجيش الإلزامية وحتى التطوع في السلك الأمني والعسكري أمراً طبيعياً معتاداً ومرحلة ضرورية من حياة كل الشباب، كان عبد اللطيف يحاول في كل الأوقات أن يجد حلولاً ليتجنب التجربة بالمطلق

"أذكر أول مرة أتيت فيها إلى دمشق، لاستكمال أوراق تسجيلي لفحص القبول العملي في كلية الفنون، كنت قد حجزت في الباص ليلاً كي أصل إلى الفحص على الوقت، لم يكن لدي مكان أنام فيه، فبقيت في حديقة بجانب الكلية حتى حان الوقت. كان كل شيء يبدو أكبر من قدرتي على الاستيعاب، شوارع عريضة وسيارات وازدحام، وعدد هائل من الناس، كانت رائحة العرق تفوح مني، وزاد في تعرقي، ارتباكي وتوتري. فكرت يومها، أن التجربة بحد ذاتها غريبة وساحرة بما يكفي مهما كانت نتيجة الفحص. كنت أشعر أنني في حلم، وأن هناك فرصاً هائلة لمن يسكنون خارج قريتي النائية والقرى التي تشاطرها الحظ السيء".

سقراط كمنقذ

رسم عبد اللطيف تمثالاً لسقراط، وسلم ورقة الامتحان، وضيع الطريق إلى كراجات البولمان، وبالكاد نجح في حجز مكان في باص اللاذقية، ليصل مساء إلى المدينة ويعود إلى قريته بالميكرو الوحيد الذي يخدم المنطقة.

وعندما أعلنت النتائج بعد أسبوع تقريباً لم يتوقع عبد اللطيف أن يكون اسمه بين الناجحين، لكنه كان مقبولاً وبترتيب جيد بين المتقدمين. وهنا بدأت رحلته مع حياة جديدة مختلفة تماماً عن كل ما كان يعرفه سابقاً. ودع عبد اللطيف أهله، وانتقل إلى دمشق، وحصل على مكان في السكن الجامعي في المزة، كما أمن عملاً بدوام جزئي كنادل في أحد المقاصف الجامعية، وبدأ دراسته في كلية الفنون الجميلة، مع باقي الطلاب الذين كان بعضهم ميسور الحال وآخرون معدمين عصاميين مثله.

الموسيقا وصعوبة الاختلاف

لكنه بعد فترة وجد لنفسه هوى آخر، هو الموسيقا، ومن مال مصروفه اشترى عوداً وتعلم عليه بمفرده، ثم حضر نفسه للدخول إلى المعهد العالي للموسيقا، لكنه لم ينجح في فحص القبول، دون أن يثنيه ذلك عن متابعة العزف، والمشاركة في حفلات الكليات والفعاليات الجامعية. كذلك تغير نمط ثيابه وشكله، فقام بإطالة شعره، وارتداء الألوان والثياب التي كانت دارجة بين الفنانين الشباب من موسيقيين ورسامين، كالشماغات الملونة والشواليخ التي تصنع في دمشق القديمة والحقائب الجلدية الرخيصة المزخرفة. أصبح عبد اللطيف منتمياً إلى مجتمع الفنانين من الطلاب الشباب في دمشق، لكنه بالمقابل ابتعد كثيراً عن جو الضيعة الذي لا يرحم الاختلاف.

تابوات المثلية الجنسية وسياسات الهوية والاعتراف

23 شباط 2019

"أذكر أنني في إحدى زياراتي إلى أهلي في الضيعة، كنت أحمل عودي على ظهري وأربط شعري إلى الخلف. كانت أخت جدتي في بيتنا، وعندما انحنيت عليها لأقبلها ووضعت يدها وراء رأسي صعقت وصرخت باستهجان: شو هاد؟ شعر؟!".

نقطة اختلاف كبرى بين عبد اللطيف وأهله كانت تتمثل في خدمة العلم، ففي حين كانت القرية تعتبر خدمة الجيش الإلزامية وحتى التطوع في السلك الأمني والعسكري أمراً طبيعياً معتاداً ومرحلة ضرورية من حياة كل الشباب، كان عبد اللطيف يحاول في كل الأوقات أن يجد حلولاً ليتجنب التجربة بالمطلق. كانت إحدى الأساليب الشائعة في تأخير الالتحاق بالجيش هي التأجيل الدراسي، حاول عبد اللطيف استنفاذ فرص الرسوب وتأجيل التخرج إلى آخر حد، ورغم أنه بدأ دراسته عام 2002، لكنه تخرج في عام 2010، وسط استهجان من أسرته وأهل ضيعته، الذين اعتبروا هذا التأخر فشلاً دراسياً، وعلى كل حال كان عبد اللطيف يفضل ذلك على خوض النقاش في الأسباب الحقيقية وراء تأجيل نجاحه وتخرجه.

لكنه اضطر إلى مصارحة أهله بمخططاته بخصوص خدمة العلم في نهاية الأمر، بعد أن تخرج وعاد إلى ضيعته عام ٢٠١٠ في زيارة طويلة، حاصره فيها والداه وإخوته بأسئلة تتعلق بالمستقبل، وبالزواج والعمل، وأداء الخدمة العسكرية، وهو ما لم يكن في نية عبد اللطيف القيام به بأي شكل من الأشكال.

بعيدا عن خيارات الأسرة

وفي حقيقة الأمر، كان عبد اللطيف قد تغير كثيراً خلال ابتعاده عن قريته كل تلك المدة، ولم يعد يجد مبرراً لتبني الفقر والتعتير كطريقة حياة حتى عند توفر خيارات أكثر رفاهية، فمثلا عندما زارته أمه حين كان طالباً في الجامعة، عام 2005 أو 2006 في دمشق، عبثاً حاول إقناعها أن تستعمل المواصلات بدلاً من المشي على قدميها لمسافات طويلة. كان جوابها إنها قادرة على المشي، فلماذا لا توفر العشر ليرات؟ تعرفة الركوب في ذلك الوقت، أي ربع دولار أمريكي.

كان لا يزال أهله إلى ذلك الوقت يأكلون الخضراوات البائتة التي كانت تكسد على بسطة والده، والتي لا يهتم أحد بشرائها بدلاً من رميها علفاً للمواشي، من باب التوفير والحرص الشديد على كل ليرة تملكها الأسرة. حتى والده الذي أصيب بمرض قلبي مع تقدمه في السن كان يشتري الدواء الأرخص من بين نسخ شركات الأدوية التي تنتجه، حتى ولو عنى ذلك أن يكون تناوله وعدمه سواء.

هربا نحو الخليج.. بعيدا عن "عار العسكرية"

لم يعد عبد اللطيف يحتمل سلوكيات أسرته في التوفير والتقشف غير المبرر في كثير من المواقف، ورفضهم لاختيار عمل أو اعتقاد أو توجه مختلف عن السائد في محيطهم. كانت خدمة العلم بالنسبة للغالبية العظمى من أهل قريته خطاً أحمر، يحمل من يتهرب منها عاراً عظيماً وطعناً في رجولته. لكنه مع ذلك كان مستعداً لتحمل النتائج.

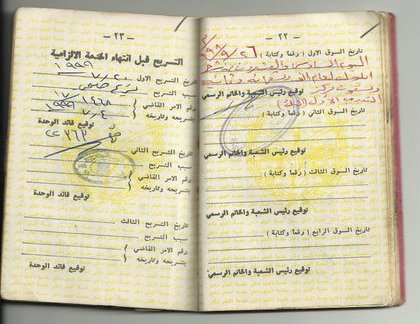

"قررت أن أسافر إلى الخليج وأعمل في إحدى شركات التصميم الإعلاني، صديقي أمن لي فرصة العمل، ووجدتها أيضاً فرصة لكي أجمع بعض المال حتى أستطيع أن أدفع البدل النقدي لخدمة العلم، وكانت قيمته في ذلك الوقت 6500 دولار أمريكي، أي ما يعادل 300 ألف ليرة سورية حسب سعر الصرف قبل عام 2011، لم يكن مبلغاً كبيراً على أية حال، مع شرط البقاء خارج البلاد لخمس سنوات على الأقل".

لا مبرر أمام الأهل

لكن أهل عبد اللطيف لم يتقبلوا المنطق الذي كان يتبناه ابنهم ولم يجدوا له أي مبرر.

"معقولة يعني بدل ما تخدم سنة ونص سنتين تروح وتضيع من عمرك 5 سنين وبالأخر تدفع كل هالمصاري؟ شو هالمخ المضروب اللي عندك؟" استشاط أخوه الأكبر غضباً، وهو سائق في الأمن السياسي منذ سنوات. "شو بدهن يحكوا علينا العالم، ملاقيين مصارينا عالشجر ولا احنا أكبر قدر أمنخدم مع باقي هالعالم ولا ابننا ما عندو بيضات!".

في عام 2013، كانت الحرب مستعرة والقتال على أشده، في ذلك العام قتل اثنان من إخوة عبد اللطيف العساكر في معارك حلب، لم يستطع عبد اللطيف استجماع شجاعته للعودة إلى البلاد ولو لزيارة مؤقتة حتى يستطيع تعزية أهله، فقد كان خائفاً من مواجهتهم، وخائفاً من الحرب والاشتباكات والموت الرخيص.

رفع البدل النقدي مجددا

تجارة الاحتياط في الحرب السورية

21 تشرين الأول 2017

في نفس العام أيضاً رفع النظام السوري البدل النقدي من 5 آلاف إلى 15 ألف دولار أمريكي للمقيمين في الخارج، فتبددت أحلام عبد اللطيف في دفعه قريباً. لقد كان المبلغ هائلاً حتى بالنسبة للأغنياء من معارفه السوريين المقيمين في الخارج. وبالتزامن مع ذلك، كانت ظروف العمل والإقامة تتدهور بالنسبة للسوريين المقيمين في الإمارات. مع بوادر أزمة اقتصادية طالت العديد من المكاتب والشركات التي تعمل في مجال الدعاية والإعلان. عرف عندها عبد اللطيف ألا مستقبل له في الخليج، وأن عليه تحسين فرصه في مكان آخر.

بعد شهور من مقتل أخويه، توفي والد عبد اللطيف، فأرسل إلى أمه جزءاً من المبلغ الذي قام بتوفيره أملا في دفع البدل. وفي أوائل عام 2014 استطاع عبد اللطيف تأمين فرصة دراسة في مدرسة فنون في بولونيا دافعاً ما تبقى من المال الذي وفره. وفي نفس العام عاد النظام السوري لتخفيض البدل النقدي إلى مبلغ 8000 دولار أمريكي، فتجددت رغبة عبد اللطيف في إيجاد حل جذري لكابوس الخدمة العسكرية، يشتري معه سلامته وحريته في التنقل من وإلى بلاده. عمل عبد اللطيف كعازف شرقي في أوروبا، وتنقل من مدينة إلى أخرى ومن بلد إلى أخرى. عمل ليلاً نهاراً، ونام جائعاً في كثير من الأيام، إلى أن جمع المبلغ في أواخر عام 2018.

كان المبلغ يعادل 4 ملايين ليرة سورية. وعلى الرغم من عويل والدته لدى معرفتها بقيمة المبلغ الذي على ابنها دفعه ليتجنب الخدمة العسكرية، إلا أنها باتت هي الأخرى مقتنعة بأن ذلك أرحم من فقدانها لابن آخر في الحرب والقتال.

دفع عبد اللطيف البدل بالقطع الأجنبي، كانت المرة الأولى التي يتصور فيها أخوه أو يتعامل مع مبلغ بهذا الحجم، كان مبلغاً هائلاً بالنسبة لعائلة عبد اللطيف المسحوقة. وعندما أنهى عبد اللطيف معاملة البدل وأصبح معفى رسميا من الخدمة العسكرية، لم يشعر بأنه حر أو أنه في مأمن من العنف.

"شعرت بأنه تم نهبي، وشاطرتني أمي الشعور وهي تحاول حساب ما كان يمكن أن نستثمر فيه مبلغ أربعة ملايين ليرة سورية، بدا لي أنها أشد حزنا مني على تعبي وشقائي وتغريبتي في كل تلك السنوات التي مضت بعيداً عنها. لكننا كنا مدركين أنه الحل الوحيد، لكي أستعيد فرصاً أفضل في تجنب الموت. أما باقي أهل القرية، فلم يعودوا يرون في خياري جبناً أو تخاذلاً. لمست تغيراً عميقا في نظرتهم للأمر. ولمست حسداً مريراً لا يلامون عليه".

العودة إلى سورية

عاد عبد اللطيف بعد معاملة دفع البدل إلى سورية. يقيم اليوم بين دمشق واللاذقية المدينة، ويعمل مصمماً غرافيكياً لحسابه الخاص، كذلك يعمل على مشروع موسيقي خاص مع عدد من الشبان الهواة. أحد هؤلاء الشبان عسكري من دمشق يقوم بالخدمة الإجبارية منذ أكثر من خمس سنوات ويتدرب مع المجموعة في إجازاته.

"أنا محظوظ بالتأكيد، لكنني في الوقت نفسه بذلت كل ما أستطيع من جهد طاقة لأشتري حقي في الحياة وفي خياري بألا أزج في مقتلة لا طائل منها. لقد اخترت حياتي وحريتي. وكم يحز في نفسي أن هذا الخيار ليس متاحاً لجميع السوريين الذين لا زالوا يساقون يومياً إلى الموت المجاني".